Травмы конечностей, иммобилизация

Правила поведения

Травмы конечностей, оказание первой помощи

Травмы конечностей часто сопровождаются повреждением кровеносных сосудов, поэтому важно своевременно остановить обнаруженное кровотечение. Для этого применяются все способы: прямое давление на рану, наложение давящей повязки, пальцевое прижатие артерии, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение кровоостанавливающего жгута.

Выбор способа определяется следующими факторами:

— вид кровотечения (для остановки венозного кровотечения не следует использовать наложение жгута или пальцевое прижатие артерии);

— предполагаемый срок прибытия медработников (в случае, если их прибытие ожидается в ближайшее время, можно использовать более простые способы остановки кровотечения, например, прямое давление на рану);

— наличие оснащения (при отсутствии табельных жгутов для остановки артериального кровотечения возможно применение подручных средств – галстуков, ремней);

— состояние кровотечения (остановилось или не остановилось).

Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей

Иммобилизация – это создание неподвижности (покоя) поврежденной части тела с помощью подручных средств, готовых транспортных шин (изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечек первой помощи) или используя здоровые части тела пострадавшего (аутоиммобилизация).

При наличии подозрения на травму костей, человеку, оказывающему первую помощь, следует определиться с тактикой действий в отношении пострадавшего.

В основной массе случаев следует вызвать и дождаться приезда бригады скорой медицинской помощи, которая сможет выполнить качественное обезболивание и иммобилизацию травмированной конечности. В данном случае до приезда бригады скорой медицинской помощи следует придерживать травмированную конечность вручную и контролировать состояние пострадавшего.

Если же в результате особых обстоятельств предполагается транспортировка пострадавшего (или его переноска на дальнее расстояние), следует выполнить иммобилизацию поврежденной конечности. При этом следует фиксировать минимум два сустава (один ниже, другой выше перелома). При переломе плеча и бедра надо фиксировать три сустава – плечевой, локтевой, лучезапястный или тазобедренный, коленный, голеностопный соответственно. Наиболее доступным, безопасным и эффективным для большинства участников оказания первой помощи способом иммобилизации при травме конечностей является так называемая аутоиммобилизация. Для этого поврежденную ногу можно прибинтовать к здоровой ноге, проложив между ними мягкий материал.

Поврежденную руку можно зафиксировать, прибинтовав к туловищу. На область предполагаемой травмы можно положить холод.

Иммобилизация также может осуществляться с помощью импровизированных шин (доски, куски плотного картона или пластмассы, лыжи и т.п.). Накладывать их нужно поверх одежды и обуви пострадавшего, без исправления положения конечности, также фиксируя два или три сустава (в зависимости от места перелома). Перед наложением импровизированную шину необходимо обмотать бинтом или обернуть тканью или одеждой. Использовать импровизированные шины рекомендуется ограниченно, поскольку фиксация с их помощью может быть затруднена, неудобна и небезопасна.

Табельные шины входят в ограниченное количество аптечек и укладок, предназначенных для профессиональных контингентов. Они бывают различных конструкций, перед их использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Источник

Лечебная иммобилизация. Показания, техника

Под лечебной иммобилизацией понимают стойкое длительное обездвиживание повреждённого сегмента тела до восстановления его целостности (консолидации перелома, заживления раны). Для иммобили-зации в лечебных целях наиболее часто используют: гипсовую повязку, различные шины и аппараты (шины Кузьминского, Шулутко, ЦИТО и др.), ортопедические изделия (туторы, корсеты, ортезы, брейсы), комп-рессионно-дистракционные аппараты (Волкова-Оганесяна, Илизаро-ва, Калнберза и др.).

Гипсовые повязки вошли в медицинскую практику с середины прошлого века, прошли проверку в период массового травматизма (войн, стихийных бедствий) и остаются до настоящего времени одним из оптимальных способов фиксации.

Следует сказать, что в настоящее время на смену гипсовой повязке пришли полимерно-пластиковые гипсовые повязки. Для их изготовления используют специальные бинты, которые замачивают перед употреблением и накладывают на конечность подобно гипсовым. Преимущества такой повязки: она очень лёгкая, не боится влаги, сетчатое строение бинтов сохраняет поры, которые позволяют «дышать» коже. Недостаток — дороговизна изделия, что делает её недоступной широким слоям населения, тем более, что у нас в стране его не производят. Мы используем бинты «скотч-каст» (3 м, Франция) и «целла-каст» (Германия).

Для наложения гипсовых повязок применяют стандартные марлевые бинты различной ширины — от 7 до 16 см, длиной не более 3 м. Их заранее нагипсовывают, т.е. втирают сухой гипсовый порошок, и заготавливают впрок.

Перед наложением повязки обязательно проводят пробы на качество гипса:

• гипсовая кашица, приго- д

товленная из 5 частей гипса и 3 частей воды, должна хорошо отвердевать за 5-7 мин;

• из гипсовой кашицы (соотношение 1:1) делают шарик, через 7-10 мин его бросают с высоты 1 м; если гипс качественный, шарик не разбивается.

Для создания повязки в тёплую воду (30-35 °С) опускают заранее заготовленные гипсовые бинты или лонгеты. После полного намокания материала, что определяют по прекращению выделения пузырьков воздуха, извлекают и осторожно (от краёв к центру с целью удержать гипсовую кашицу) отжимают бинт. Конечность, во избежание прилипания волос к гипсу, смазывают вазелином или окутывают ватой, затем приступают к изготовлению той или иной повязки. Различают следующие виды гипсовых повязок (рис. 16,17).

Изготавливают из заранее приготовленного пласта марли или бинтов (6-10 слоев). Отжатую лонгету (рис. 16, а) кладут на стол и тщательно разглаживают, устраняя складки,

а также твёрдые частицы. Эту процедуру можно выполнять и по другому: захватив узкий край, лонгету удерживают на весу, а гипсующий зажимает её между ладонями и проглаживает сверху вниз. Затем лон- гету с одной стороны покрывают тонким слоем ваты, что исключает при-липание её к волосяному покрову, и лишь после этого накладывают на повреждённый участок тела. При бесподстилочных повязках кожные по-кровы с той же целью смазывают вазелином. Гипсовая повязка должна охватывать не менее двух третей объёма конечности. В местах изгибов лонгету подрезают, чтобы не было складок и выступов, несколько отжимают края, предупреждая их врезание, и фиксируют к телу марлевым бинтом. Обращают внимание на закруглённость краёв лонгеты. С этой целью их слегка отворачивают кнаружи, окаймляют марлей и тщательно моделируют.

Если позволяют условия, лонгету можно изготовить из гипсовых бинтов непосредственно на теле больного. Такие повязки значительно лучше, так как полностью повторяют рельефы тела. При таком способе из-лишне закрывать естественные костные выступы (лодыжки, мыщелки), поскольку хорошо смоделированная повязка не приводит к сдавлению.

Циркулярная (круговая, сплошная, глухая) гипсовая повязка (см. рис. 16,6) наиболее полно обездвиживает повреждённую часть тела. По протяжённости она может быть различной, например охватывать предплечье и кисть, а может и всю верхнюю конечность и грудную клетку одновременно (торако-брахиальная повязка) или же таз и нижнюю конечность (большая тазобедренная повязка). При наложении циркулярных повязок обязательно следует закрыть выстоящие части тела мягкими прокладками (слоем ваты), особенно в тех случаях, когда применяют бесподстилочную гипсовую повязку. Бинтование конечностей производят от периферии к центру с расчётом, чтобы последующий тур бинта наполовину прикрывал тур предыдущий. Концы пальцев обязательно оставляют открытыми.

Циркулярную повязку необходимо применять в условиях стационара или палат временного пребывания поликлиники, где возможно динамическое наблюдение за состоянием иммобилизированной конечности. В амбулаторных условиях этого делать нельзя, так как в случае сдавления возможно развитие ишемической контрактуры и некроза конечности.

Это циркулярная гипсовая повязка (см. рис. 17) с вырезанным отверстием («окном») над участком, подлежащим контролю или процедурам. При наличии раны через «окно» можно выполнять перевязки, бло- кады, физиотерапевтическое лечение и многое другое. Размеры «окна» в гипсовой повязке не должны превышать половины окружности, в противном случае она теряет прочность.

Источник

8.2. Лечебная иммобилизация

Транспортная иммобилизация уступает место лечебной, как правило, при оказании специализированной медицинской помощи.

8.2.1. Гипсовые повязки

Основными показаниями для наложения гипсовых повязок являются:

Закрытые и открытые повреждения костей и суставов. Гипсовые повязки могут применяться как для консервативного лечения повреждений костей и суставов, так и для фиксации конечностей в послеоперационном периоде.

Посттравматические порочные установки конечностей и деформации скелета. При помощи гипсовых повязок в ряде случаев удается добиться коррекции этих нарушений.

3. Различные воспалительные заболевания мягких тканей, костей и суставов конечностей, острые и хронические неспецифические заболевания суставов, дегенеративные заболевания суставов.

Виды гипсовых повязок и техника их наложения

Различают лонгетные и циркулярные гипсовые повязки. Циркулярные гипсовые повязки могут быть с подкладкой и бесподкладочные. Кроме того, различают повязки окончатые, створчатые, мостовидные, шарнирно-гипсовые повязки, повязки с закруткой, этапные повязки, гипсо

вые корсеты и кроватки (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Вилы гипсовых повязок.

а — лоигсгная: б — циркулярная: В — окончвтня; г— мостонидлая; д — шарнирная.

Противопоказаний для наложения лонгетных гипсовых повязок практически нет. Пожалуй, только при обширных и глубоких ожогах и отморожениях наложение гипсовой повязки на пораженные кожные покровы противопоказано. Однако, есть ряд противопоказаний для наложения циркулярных гипсовых повязок. Так, противопоказано наложение циркулярной гипсовой повязки при ранениях или перевязках крупных сосудов конечностей до выяснения жизнеспособности дистальных отделов, при угрозе вторичного раннего или позднего кровотечения.

К циркулярной гипсовой повязке следует относиться с большой осторожностью ввиду опасности вызываемых ей ишемических осложнений при нарастании отека. Особенно это важно при оказании помощи пострадавшим в катастрофах, так как на путях медицинской эвакуации непрерывное наблюдение за повязкой практически неосуществимо.

Если за пострадавшим невозможно обеспечить постоянное наблюдение, циркулярные гипсовые повязки накладывать нельзя!

Для наложения гипсовых повязок используют неосыпные гипсовые бинты заводского производства. При их отсутствии самостоятельно готовят бинты, втирая в них порошок гипса. Твердеющие бинты с полимерной пропиткой отечественной промышленностью не выпускаются и потому широко не применяются. Бытует мнение, что наложение гипсовых повязок на конечности, покрытые волосами, создаст трудности при снятии повязки. Это мнение ошибочно. Дело в том, что гипсовые повязки накладываются на довольно длительное время, а смена волос происходит в течение месяца. Так что к моменту снятия гипсовой повязки болевых ощущений пациент не испытывает.

До отвердения гипсовой повязки движения в суставах должны быть исключены, так как даже незначительные движения в сырой повязке приводят к образованию трещин и складок на сги-бательной поверхности, что может привести не только к несостоятельности иммобилизации, но и к местному сдавлению тканей, образованию потертостей и пролежней.

Техника наложения лонгетной гипсовой повязки. Длина лонгеты измеряется по здоровой конечности. Лонгету из 12—14 слоев складывают и погружают в воду, где она должна полно-

стью пропитаться водой. Признаком полного пропитывания является прекращение выделения пузырьков воздуха. Затем лонгету отжимают, развертывают до первоначального состояния, разглаживают на столе или на весу, укладывают на конечность и моделируют по форме и рельефу фиксируемого отдела. После того, как лонгета отмоделирована, ее фиксируют спиральными турами марлевого бинта. Кончики пальцев не должны быть забинтованы или замазаны гипсом, так как по их температуре, цвету кожных покровов, заполнению капилляров ногтевых пластинок судят, есть или нет сдавление мягких тканей повязкой.

Техника наложения циркулярной гипсовой повязки. Когда конечность подготовлена к иммобилизации, гипсовый бинт погружают в таз с водой, отжимают и начинают бинтовать конечность от периферии к центру. Каждый последующий тур бинта должен перекрывать предыдущий наполовину. После каждых 2—3 туров следует моделировать повязку. Дойдя до верхней границы повязки, бинт срезают ножницами и вновь начинают бинтование с периферии. Готовая гипсовая повязка должна состоять из 7—10 слоев. Повязку следует маркировать, т.е. нарисовать схему перелома, обозначить дату наложения и дату предполагаемого снятия повязки.

Часто циркулярные повязки комбинируют с лонгетными. Сначала накладывается лонгет-ная повязка, которая спиральными турами гипсового бинта превращается в циркулярную.

Широкое распространение получила так называемая циркулярная первично рассеченная гипсовая повязка. Она накладывается в тех случаях, когда возможно нарастание отека конечности, и представляет собой рассеченную в продольном направлении циркулярную повязку, укрепленную мягким бинтом.

При появлении первых же признаков сдавления конечности (распирающие боли под повязкой, нарушение чувствительности и признаки ишемии дистальных отделов) мягкий бинт снимают и края гипсовой повязки разводят.

При сдавлении гипсовой повязкой нарастание ишемии гораздо опаснее, чем вторичное смещение отломков при разведении краев или даже смене гипсовой повязки.

После спадения отека путем бинтования гипсовыми бинтами эта повязка вновь может быть превращена в циркулярную.

При хорошем качестве гипса гипсовая повязка затвердевает через 15—20 мин, однако полное высыхание повязки наступает через 1— 2 сут. Процесс высыхания можно ускорить путем обдувания конечности теплым воздухом (специальными аппаратами или бытовым феном). Рефлекторные лампы допускается применять для высушивания только съемных повязок.

Возможные осложнения при применении гипсовых повязок

Наиболее грозным осложнением гипсовой повязки является сдавление конечности.

При сдавлении в повязке артерий появляется онемение во всей конечности, исчезает кожная чувствительность, пальцы становятся бледными и холодными. При появлении таких симптомов необходимо срочно устранить сдавление конечности.

При сдавлении вен, наоборот, пальцы становятся синюшными, отечными, появляется боль во всей конечности. В таких случаях необходимо придать конечности возвышенное положение. Если в течение часа признаки сдавления вен не купируются, необходимо рассечь повязку.

При сдавлении нервных стволов цвет кожных покровов не меняется, но исчезают движения в дистальных сегментах конечности. Чаще других сдавлению подвергается локтевой нерв в области локтевого сустава и малоберцовый нерв в области головки малоберцовой кости. При появлении первых признаков сдавления нервов необходимо рассечь гипсовую повязку.

После спадения отека возможно развитие вторичного смещения костных фрагментов. Признаками такого осложнения является усиление боли в области перелома и повторное нарастание отека в дистальном сегменте конечности. Для предотвращения этого осложнения лонгет-ную повязку достаточно по мере спадения отека «обтягивать» циркулярными турами марлевого бинта, добиваясь постоянного плотного контакта повязки с кожей. Если спадение отека происходит в циркулярной гипсовой повязке, необходимо иссечь по ее передней поверхности «дорожку» шириной около 1 см, после чего также прижать плотно к конечности циркулярными турами бинта.

Тяжелым осложнением при применении гипсовой повязки являются пролежни, которые чаще всего локализуются в области костных выступов. Заподозрить это осложнение можно по появлению болей в определенной области, исчезновению чувствительности. Вскоре на гипсовой повязке появляется пятно бурого цвета. Причиной является плохое моделирование повязки или попадание кусочков гипса под повязку. При подозрении на такое осложнение над пролежнем в гипсовой повязке прорезают окно для ревизии и, при необходимости, местного лечения.

Варианты гипсовых повязок при повреждениях различной локализации

Повязки при повреждении кисти. При изолированных переломах пальцев кисти предпочтение следует отдавать ладонным гипсовым лонгетам. Такая повязка позволяет легче обеспечить физиологическое положение пальцев и кисти.

При изолированных переломах фаланг II—V пальцев заготавливают лонгету длиной от кончиков пальцев до средней трети предплечья. Ширина лонгеты должна равняться половине окружности предплечья в его средней трети. Лонгету накладывают по ладонной поверхности пальца, а также запястья и кисти. Пока повязка влажная, ее срезают в области пальца, оставляя гипсовую лонгету только под поврежденным пальцем, захватывая боковую поверхность поврежденного пальца до его середины. Пальцу и кисти придают среднефизиологическое положение. Затем лонгету укрепляют спиральными турами бинта. Для контроля за состоянием мягких тканей кончики пальцев не забинтовывают.

При повреждении нескольких пальцев лонгета должна захватывать всю кисть по ладонной поверхности, а также локтевую поверхность V пальца и лучевую I пальца.

При изолированном повреждении I пальца лонгетную гипсовую повязку накладывают по лучевой поверхности таким образом, чтобы она покрывала его тыльную и боковые поверхности.

При наличии раны по ладонной поверхности кисти или предплечья для иммобилизации фаланг пальцев показано наложение тыльных повязок. Размеры и техника наложения таких повязок не меняются.

Повязки при переломах костей запястья. Наиболее часто встречаются переломы ладьевидной кости. Эти переломы требуют длительной иммобилизации (до 3-х месяцев). Готовится лонгета длиной от головок пястных костей до верхней трети предплечья. Она должна охватывать как минимум 2 /3 предплечья в его верхней трети. Кисть разгибают до 160° и отводят в лучевую сторону. Максимально отводится большой палец. Лонгета накладывается на тыльную поверхность предплечья и кисти. В первом межпальцевом промежутке лонгета рассекается и моделируется относительно первого пальца, кисти и предплечья. После спадения отека такая лонгетная повязка легко может быть превращена в циркулярную.

Повязки при переломах костей предплечья. При переломах лучевой кости в типичном месте без смещения накладывается тыльная гипсовая лонгета от головок пястных костей до локтевого сгиба. Кисть разгибают в лучезапястном суставе до угла 150—160° и придают ей локтевое отведение. Повязка должна охватывать 2 /3 окружности предплечья. Иногда после вправления перелома лучевой кости для сохранения правильного взаимоотношения отломков приходится придавать кисти положение максимального ладонного сгибания. Это порочное положение удерживается только до образования первичной костной мозоли. Затем при смене повязки кисть выводят в стандартное положение.

При изолированных переломах костей предплечья без смещения накладывается тыльная лонгетная повязка от головок пястных костей до верхней трети плеча. Угол сгибания в локтевом суставе должен составлять 90°, предплечью придают среднее положение между супинацией и пронацией. Костные выступы в области локтевого сустава должны быть защищены ватными прокладками.

При изолированном переломе лучевой кости в верхней трети (выше места прикрепления круглого пронатора) предплечье должно быть фиксировано в положении супинации. При переломе лучевой кости ниже места прикрепления круглого пронатора — в положении пронации. Это порочное положение должно быть сохранено до образования первичной костной мозоли (в

среднем 30—40 дней), а затем конечность фиксируют в среднефизиологическом положении до сращения перелома.

При переломах обеих костей предплечья положение предплечья при фиксации диктует локализация перелома лучевой кости.

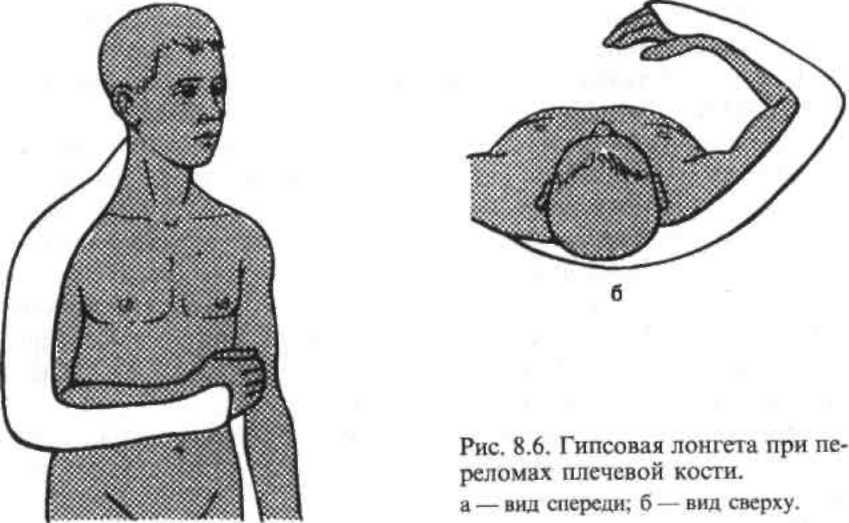

Повязки при переломах плечевой кости. При переломах плечевой кости различной локализации показано наложение торакобрахиальной гипсовой повязки.

При диафизарных переломах, независимо от уровня, положение сегментов верхней конечности должно быть следующим: плечо отведено на 90°, выведено кпереди от фронтальной плоскости на 30—40°; угол сгибания в локтевом суставе — 90—100°; предплечье находится в среднем положении между супинацией и пронацией (рис.8.6).

При переломах хирургической шейки плеча угол отведения плеча зависит от смещения отломков. Так, при аддукционных переломах плечо отводится на 90°, а при абдукционных переломах — на 30—40°.

Повязки при переломах и вывихах ключицы. Для иммобилизации предложено много видов гипсовых повязок.

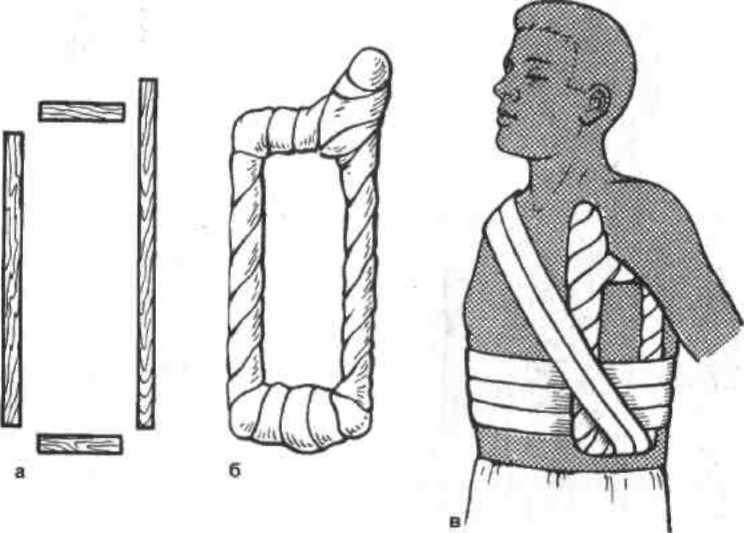

При переломах ключицы наиболее часто применяются повязки Беллера, шина Кузьминского, а также импровизированные шины (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Импровизированная лечебная шина для иммобилизации при переломах диафиза ключицы,

а — деревянные заготовки для шины; б— формирование шины с ломи шью гипсовых бинтов и ватно-марлевых прокладок; в—иммобилизация шиной в законченном виде.

При вывихах акромиального конца ключицы может быть наложена гипсовая «портупейная» повязка по Сальникову (рис.8.8).

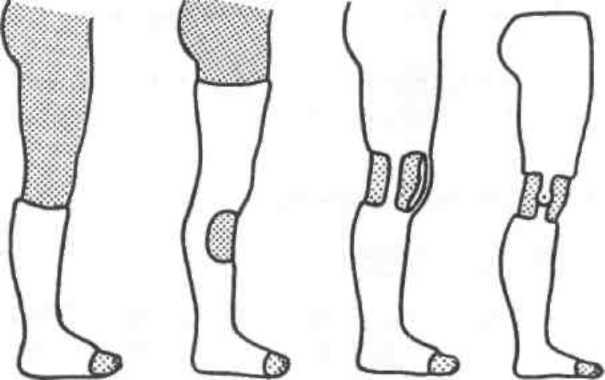

Повязки при повреждениях нижних конечностей. При переломах пальцев стопы, костей предплюсны, плюсны, таранной кости, пяточной кости и неосложненных переломах лодыжек в свежих случаях накладывается лонгетная повязка от кончиков пальцев до коленного сустава. При наложении бесподкладочной повязки следует защитить от давления костные выступы: головку I плюсневой кости, основание V, лодыжки и головку малоберцовой кости (рис. 8.9, а). После спадения отека эта повязка легко может быть превращена в циркулярную.

При переломах обеих лодыжек широкое применение получила U-образная гипсовая повязка, укрепленная в верхней, средней и нижней трети голени циркулярными турами гипсового бинта (рис. 8.9, б).

Наиболее универсальной повязкой при повреждении голеностопного сустава является гипсовый «сапожок» (рис. 8.9, в).

При переломах костей голени накладывается гипсовая повязка от кончиков пальцев до верхней трети бедра. В коленном суставе конечность должна быть согнута на 5—7°, стопу устанавливают под прямым углом к голени.

В последние годы все большее распространение получает метод лечения переломов костей голени методом ранней функциональной нагрузки в укороченной гипсовой повязке. В нашей стране этот метод разработан В. П. Охотским и А. А.Коржом. Метод показан при переломах костей голени в нижней и средней трети. При переломах без смещения или после успешной репозиции перелома и после спадения отека может быть наложена гипсовая повязка «со стопой». Верхний ее край заканчивается спереди на уровне нижнего полюса надколенника и опускается кзади так, что подколенная ямка остается свободной. Это позволяет сгибать голень до прямого угла. На границе задней и средней трети стопы вгипсовывают каблук или стремя.

При наложении повязки «без стопы» верхний ее край формируют в виде «ботфорта», заканчивающегося спереди и с боков на уровне верхнего полюса надколенника. Сзади повязка оставляет свободной подколенную область. В этой повязке стопа остается свободной, но для нагрузки голени в повязку вгипсовывают стремя для ходьбы.

Источник