- Эффективность тренировочной ходьбы при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей

- Лечебная ходьба при атеросклерозе

- Центр спасения конечностей от гангрены

- Вопросы-ответы

- Контактная информация:

- Атеросклероз сосудов нижних конечностей — причины, симптомы, лечение

- Причины

- Симптомы, диагностика

- Лечение атеросклероза сосудов нижних конечностей

- Изменение образа жизни, немедикаментозной лечение

- Медикаментозное лечение

- Хирургическое лечение

- Эффективность тренировочной ходьбы у больных хроническим облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей

- Цель данной работы

- Характеристика клинических наблюдений и методы исследования

- Методика выполнения тренировочной ходьбы

- Обсуждение полученных результатов

Эффективность тренировочной ходьбы при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей

Кошкин В.М., Наставшева О.Д., Калашов П.Б.

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Проведена оценка эффективности лечения больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей с использованием метода тренировочной ходьбы.

В проспективное исследование включены 84 пациента с перемежающейся хромотой, которые были разделены на две группы. У больных 1 группы – основной (n=64) – в программе комплексного лечения использована ТХ; у больных 2 (контрольной) группы (n=20) программа физических тренировок не использовалась. Наблюдение за пациентами осуществляли ежемесячно на протяжении 3 месяцев с фиксацией дистанции безболевой ходьбы (ДББХ), максимальной дистанции ходьбы (МДХ) и лодыжечно-плечевого индекса.

Исходно статистически значимых различий между 1 и 2 группами по изучаемым параметрам не выявлено. В основной группе отмечен существенный прирост показателей ДББХ и МДХ, причем статистическая значимость различий с показателями контрольной группы отмечена уже через 1 месяц лечения. Исходный показатель ДББХ в основной группе составил 132,4±14,7 м, через 3 месяца – 259,7±29,6 м (р

ISSN: 1027-6661 (Print)

Ангиология и сосудистая хирургия » созданное автором по имени Покровский Анатолий Владимирович, публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Основано на произведении с http://www.angiolsurgery.org/magazine/.

Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, могут быть доступны на странице http://www.angiolsurgery.org/contacts/.—>

Российское Общество ангиологов и сосудистых хирургов © 2014

117997, Москва, ул. Б.Серпуховская, 27

Источник

Лечебная ходьба при атеросклерозе

Расширение просвета сосуда изнутри — ангиопластика и стентирование. Этот метод подразумевает введение в просвет артерии специального баллона, который раздуваясь сминает атеросклеротическую бляшку, чем восстанавливается просвет. Для укрепления стенки сосуда имплантируется специальная сетка — стент

Шунтирование — это обход закупоренного сосуда специальным искусственным сосудом или собственной веной. Кровоток восстанавливается ниже закупоренного участка

Новые технологии диагностики и лечения атеросклероза!

Центр спасения конечностей от гангрены

Московская область, город Клин, улица Победы влад. 2

Записаться на прием

Вопросы-ответы

Я повредил руку сорвал кожу при подении на гравии и ржавчина рука за два часа опухла что делать

Ответ: К хирургу на прием.

Здрастуйте.Болею давно.Тошнота.рвота.Нарушена координация.шаткость.Сильнейшие головные боли.Какое обследование сделать,чтобы к вам обратится за помощью?

Ответ: Сделайте МСКТ артерий шеи и головного мозга с контрастом.

Здравствуйте. Моей маме 58 лет, инвалид 1-й группы. У нее ампутированы обе ноги ниже колен по поводу облитерирующего тромбангиита. Прошли обследование на УЗИ сосудов НК. Какое исследование дополнительно нужно сделать.

Ответ: А что сейчас с культями?

Здравствуйте! Моему брату в декабре 2019г ампутировали ногу в связи с атеросклерозом, после чего у него началась гангрена. В январе сделали реампутацию. Сейчас март, но рана не заживает. Делали Кт сосудов.

Ответ: Что делать? Восстанавливать кровоток. Пришлите ссылку на МСКТ сосудов.

Здравствуйте, у моего папы была гангрена на правой ноге на большом пальце, ему ампутировали палец, лечение которое назначил врач не помогает, есть боли, большая корка и был гной, мазали мази.

Ответ: Необходимо срочно выполнить УЗИ артерий н/конечностей и МС КТ с контратсированием, после получения результатов обследования, сможем предложить Вам оптимальный метод лечения.

Здравствуйте. После обследования в Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии им. В К. Гусака (ДНР) моему мужу поставили диагноз: ИБС: атеросклеротический кардиосклероз. СН2а. ГБ 2ст. риск 3. Тромб левого желудочка. .

Ответ: Добрый день. Левая нога страдает от ишемии, т.е. недостатка кровотока. Чтобы она не беспокоила, нужно восстановить кровоток. Нужна операция. Выполните КТ-ангиографию брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей (до стоп).

Здравствуйте, сломала ногу в сентябре, а вот спустя 4 месяца на ноге появились красные пятна в виде синяков, и ни как не проходят. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Ответ: Добрый день. Без осмотра ставить диагноз неправомочно. Покажитесь травматологу.

Здравствуйте! У моего папы (70лет) влажная гангрена ноги, мы живем вместе в одной квартире с маленьким ребенком (2года), опасна ли для малыша эта ситуация? Спасибо!

Ответ: Добрый день. Гангрена опасна, если к ней присоединена инфекция. Покажите пациента хирургу.

Здравствуйте, у меня болен папа, 81 год ему. атеросклероз, кальциноз сосудов нижних конечностей. В Перми врачи сделали все, что могли (в т.ч. ангиопластика, которая результатов не принесла). На данный момент.

Ответ: Скорее всего можно, однако надо смотреть пациента очно. По переписке прогноз не установишь.

Моей маме 68 лет,с августа 2019 года впервые появилась очень сильная боль в локте справа.Постепенно боль усилилась и распространилась ниже по всей руке,консервативное лечение без эффекта. Консультирована нейрохирургом ФЦН г.

Ответ: Выполните КТ-ангиографию артерий верхних конечностей. Ссылку на исследование пришлите по почте [email protected]

© 2007-2021. Инновационный сосудистый центр — сосудистая хирургия нового уровня

Контактная информация:

+7(800)222-70-43 — Запись на консультацию

Источник

Атеросклероз сосудов нижних конечностей — причины, симптомы, лечение

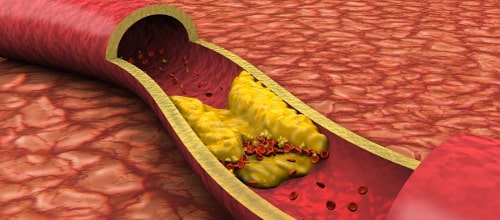

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей – медленно прогрессирующее заболевание, характеризующееся развитием в просвете магистральных артерий атеросклеротических бляшек. По мере увеличения бляшек постепенно уменьшается просвет сосуда, вплоть до полного закрытия (окклюзии), что в конечном итоге ведет к потере конечности.

Причины

Основной причиной атеросклероза сосудов нижних конечностей является нарушение липидного обмена – повышение уровня холестерина в крови, а особенно его «опасной» фракции липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). При этом повышение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) не вызывает атеросклероза.

Одного только повышения уровня холестерина недостаточно для развития заболевания. Должны присутствовать еще факторы риска, которые влияют на уязвимость стенки артерии, ее защитные свойства и др. К ним относят:

- Курение – самый опасный из факторов риска, о нем нужно сказать отдельно. Даже выкуривание нескольких сигарет в день ведет к повреждению эндотелия сосуда, при повышенном холестерине это дает высокий риск отложения холестерина в месте поражения и начала формирования бляшки. При выкуривании большого количества сигарет в день этот риск возрастает в разы.

- Гипертоническая болезнь

- Избыточный вес

- Сахарный диабет

- Злоупотребление алкоголем

Симптомы, диагностика

Основным и самым ранним симптомом облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей является перемежающаяся хромота. При прохождении определенной дистанции пациент начинает чувствовать усталость, тяжесть в одной или обеих голенях, а затем и боль, вынуждающую его остановиться и продолжить движение после кратковременного отдыха.

По протяженности дистанции безболевой ходьбы даже определяют стадию заболевания. От 500 м до 1 км – 1 стадия, от 200 до 500 м – 2А стадия, менее 200 м – 2Б стадия, менее 50 м и боли в покое – 3 стадия. 4 стадией атеросклероза конечностей является гангрена.

При осмотре пациента обращают на себя внимание уменьшение икроножных мышц, дистрофия ногтевых пластинок, уменьшение количества волос на ногах. Характерный симптом – отсутствие пульса на стопах, подколенных, бедренных артериях (в зависимости от уровня поражения).

Важными методами диагностики атеросклероза сосудов нижних конечностей являются УЗИ (УЗАС, УЗДГ, дуплексное ангиосканирование), ангиография.

Лечение атеросклероза сосудов нижних конечностей

Изменение образа жизни, немедикаментозной лечение

Пациентам с атеросклерозом артерий конечностей, как правило, необходимо менять образ жизни.

В первую очередь необходим ПОЛНЫЙ отказ от курения. Уменьшение количества выкуриваемых сигарет, конечно, положительно сказывается на течении заболевания, но риск повреждения сосудистой стенки все равно сохраняется.

Пациентам с избыточным весом необходимо снизить вес.

Важным фактором уменьшения уровня холестерина в крови (особенно его опасных фракций – ЛПНП) является соблюдение диеты с низким содержанием животных жиров.

Пациентам, страдающим гипертонической болезнью и сахарным диабетом необходимо наблюдение у соответствующего специалиста (терапевта, эндокринолога) для коррекции этих заболеваний.

На фоне медикаментозной коррекции желательны тренировки для развития коллатерального кровообращения. Дело в том, что при облитерирующем атеросклерозе поражаются магистральные сосуды. При этом кровообращение начинает осуществляться по мелким обходным (коллатеральным) сосудам. При хорошем развитии коллатерального кровообращения ишемия конечности может сводиться к минимуму даже при полном закрытии просвета магистральной артерии. Наряду с лекарственными средствами, способствующими улучшению коллатерального кровообращения (о них будет сказано ниже) применяют тренировочную ходьбу по специальным методикам на беговой дорожке и просто пешком.

Рекомендации по тренировочной ходьбе: пациентам рекомендуют ходить по 2-3 часа в день пешком, не быстрым шагом, чтобы в ногах не возникало болей. Одновременно занимаются на беговой дорожке. Начинают с того, что подбирают скорость ходьбы по дорожке, при которой не возникает усталости в голенях на протяжении как минимум, 10 минут непрерывной ходьбы. Далее увеличивают скорость на 0,5 км/ч. На этой скорости начинают ходьбу, при появлении усталости и боли в голени отдыхают до полного исчезновения неприятных ощущений, затем ходьбу возобновляют опять до появления дискомфорта. Среднее время ходьбы на дорожке – 30-40 мин в день. Цель – увеличить дистанцию безболевой ходьбы до 1,5 км, после чего скорость ходьбы увеличивают еще на 0,5 км/ч и т.д. Тренировки нужно производить под наблюдением врача.

Медикаментозное лечение

Существует множество лекарственных препаратов, которые применяют при облитерирующем атеросклерозе нижних конечностей.

Их можно разделить на несколько групп:

- Антиагреганты – тромбо АСС, кардиомагнил, трентал, плавикс, реополиглюкин.

- Препараты, снижающие вязкость крови – весел дуэ ф (сулодексид), флогэнзим, вобэнзим.

- Средства, улучшающие периферическое кровообращение и микроциркуляцию — алпростан (вазопростан), никотиновая кислота, ксантинола никотинат.

- Средства, способствующие развитию коллатерального кровообращения — актовегин, солкосерил.

- Средства, понижающие уровень холестерина в крови – торвакард, крестор и др.

- Другие лекарственные средства – курантил, анальгетики (при болях), антибиотики (при гнойно-некротических язвах) и др.

Обычно пациентам постоянно пожизненно назначают один из препаратов ацетилсалициловой кислоты — тромбо-асс или кардиомагнил. Другие препараты назначают курсами, в зависимости от стадии заболевания и клинических проявлений.

Считается, что дважды в год пациентам необходима госпитализация в отделение сосудистой хирургии для курсов консервативной терапии – внутривенные инфузии, гипербарическая оксигенация, физиотерапия.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение возможно при наличии сужений (стенозов) крупных сосудов в основном в подколенно-бедренном сегменте или выше. Реконструктивные операции при поражении артерий голени практически не применяются.

При небольших по протяженности стенозах возможно стентирование – установление малоинвазивным способом (через прокол в бедренной артерии) стента в зоне стеноза, который восстанавливает проходимость артерии.

При значительных по протяженности сужениях применяют реконструктивные операции на сосудах – шунтирование, протезирование.

При своевременном и правильном лечении облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей чаще всего удается стабилизировать процесс и избежать поздних осложнений – трофических язв, гангрены.

Источник

Эффективность тренировочной ходьбы у больных хроническим облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей

Кошкин В.М., Синякин К.И., Наставшева О.Д., Чуриков Д.А.

Работа посвящена оценке эффективности тренировочной ходьбы у больных хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, которым продолжала проводиться адекватная консервативная терапия и состояние которых было стабильным. Оценивали клинические данные, в частности, возможность ходьбы, а также изменения макрогемодинамики и микроцикуляции. Получены выраженные положительные изменения по всем регистрируемым параметрам. Это дает основание рекомендовать тренировочную ходьбу всем больных ХОЗАНК, если к этому нет противопоказаний.

Совершенствование консервативной терапии (КТ) — реальный путь повышения эффективности лечения больных хроническими облитерирующими заболеваниям артерий нижних конечностей (ХОЗАНК). Прежде всего, это ассоциируется с применением различных фармакологических средств, число которых достаточно велико, и большинство из них уже заняли прочное место в лечебной программе.

Однако несмотря на очевидные успехи фармакотерапии, не возникает сомнений в необходимости более широкого использования в лечебной практике также нефармакологических методов и, прежде всего, лечебной физкультуры. Это не только расширяет наши возможности, но и существенно может снизить материальные затраты пациентов.

Крайне важным «фактором риска» возникновения и прогрессирования ХОЗАНК являются недостаточные физические нагрузки. Это приводит к ожирению, нарушению липидного обмена, ухудшению функционального состояния эндотелия, повышению артериального давления, возникновению сахарного диабета, различного рода метаболическим расстройствам и пр. Имеющийся клинический опыт подтверждает справедливость вышесказанного определяет необходимость более широкого использования в клинической практике такого важного и абсолютно необходимого компонента комплексной КТ, как тренировочная ходьба. Она практически является единственным методом стимуляции коллатерального кровотока в пораженной конечности (по мнению некоторых авторов, медикаментозная терапия является лишь дополнением к тренировочной ходьбе). Не будем оспаривать данное заявление, отметим лишь, что важность тренировочной ходьбы (в сочетании с другими методами лечебной физкультуры) трудно переоценить.

При тренировочной ходьбе, т. е. ходьбе до достижения боли в пораженной конечности, постепенно развивается адаптация тканей к ишемии, снижается потребность в кислороде, в ишемизированной зоне ускоряется ангиогенез, стимулируется развитие кол-латеральных сосудов (методика тренировочной ходьбы напоминает пробу с реактивной гиперемией, но проводимую не в качестве одного из компонентов обследования, а как длительное и постоянное лечебное мероприятие).

В опубликованной литературе приводится информация о методических особенностях тренировочной ходьбы. Прежде всего, это касается степени выраженности болевого синдрома, спровоцированного физической нагрузкой (ходьбой). При этом указывается, что недостаточно выраженная ишемическая боль не приводит к ожидаемому лечебному эффекту, а резко выраженная может привести к ишемическому повреждению тканей. Указывается, также, что тренировочную ходьбу целесообразно сочетать с работой других, интактных мышечных групп. Процедура тренировочной ходьбы и ее особенности зависят также от тяжести артериальной недостаточности пораженной конечности. Наиболее показано ее выполнение при 2а и 2б стадиях, т. е. при «перемежающейся хромоте». Следует отметить, что, несмотря на упоминаемое в литературе едино душное мнение о необходимости тренировочной ходьбы у больных ХОЗАНК как одного из важных методов лечения, специальных исследований, всесторонне оценивающих эффективность данного мероприятия, крайне недостаточно.

Цель данной работы

Оценка эффективности тренировочной ходьбы у больных хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, выполняемой на фоне продолжения предшествующей адекватной комплексной консервативной терапии при стабилизации клинических проявлений болезни.

Характеристика клинических наблюдений и методы исследования

В основную группу вошли 64 пациента ХОЗАНК (57 мужчин и 7 женщин), получающие стандартную комплексную консервативную терапию (тромбоцитарные дезагреганты, периферические вазодилататоры, липидокоррегирующие средства, метаболически активные препараты) в течение 2–5 лет и находящиеся на диспансерном учете в консультативно -диагностическом межрайонном Центре. Средний возраст больных 64,3±9,7 года. У всех имелось двухстороннее поражение артерий нижних конечностей. Контрольную группу составили 20 пациентов ХОЗАНК с аналогичным анамнезом, также лечившиеся амбулаторно на протяжении 2–5 лет и наблюдающиеся в К Д Ц пр и Г К Б № 1 им. Н. И. Пирогова (Москва). Исходная степень ишемии у всех больных 2а–2б при стабильным состоянии (табл. 1). Пациенты продолжали получать предшествующее лечение, не видоизменяя его в период систематического проведения физических нагрузок.

Примечание: обращает на себя внимание резкое преобладание больных с поражением подколенно-стопного сегмента.

Примечание: видно преобладание больных со 2б стадией артериальной недостаточности, что вообще характерно для пациентов ХОЗАНК, наблюдаемых амбулаторно.

Распределение больных по стадии артериальной недостаточности приведено в табл. 2.

Одним из основных критериев включения в исследование была стабильность показаний лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) на протяжении последних 6 месяцев, а также стабильность расстояния, проходимого пациентами до возникновения ишемической боли в пораженной конечности (табл. 3).

Приведенные в таблице данные также характеризуют контингент обследованных больных и одновременно демонстрируют отсутствие заметных различий между обеими группами.

Критерии включения больных ХОЗАНК в исследование:

- стадия артериальной недостаточности пораженной конечности 2а–2б;

- стабильность клинических проявлений заболевания как минимум в течение последних 6 месяцев;

- отсутствие тяжелых форм ИБС, ишемической болезни мозга, не подлежащей коррекции артериальной гипертонии;

- отсутствие других тяжелых заболеваний не сердечно-сосудистого генеза;

- отсутствие заболеваний опорно-двигательного аппарата, непозволяющих выполнять тренировочную ходьбу;

- возраст больных — от 50 до 75 лет.

- нестабильность клинических проявлений заболевания;

- тяжелые сопутствующие заболевания (артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, тахикардия неясного генеза);

- риск обморочных состояний;

- аневризмы сердца или сосудов;

- мерцательная аритмия;

- заболевания опорно-двигательного аппарата с невозможностью оценки выраженности синдрома перемежающейся хромоты.

Методика выполнения тренировочной ходьбы

После предшествующего отдыха больному предлагали начать ходьбу в привычном для него темпе до достижения выраженной ишемической боли в пораженной конечности (с одновременной регистрацией дистанции безболевой ходьбы). При этом больной должен фиксировать пройденное расстояние в обеих случаях. Период отдыха составляет 10–15 минут (в зависимости от тяжести заболевания).

Наблюдение проводили в течение 3-х месяцев. Рекомендуемая частота выполнения тренировочной ходьбы — 5–10 раз в день во время прогулок (можно использовать для этой цели тредмил, что исключает зависимость от погоды).

Крайне важным для повышения эффективности лечения является понимание больными сути рекомендуемой процедуры. В этих случаях они творчески подходят к ее выполнению, что, в конечном счете, повышает эффективность проводимого лечения. Больному следует объяснить, что тренировочная ходьба — это не эпизод в программе лечения ХОЗАНК, а мероприятие пожизненное, являющееся необходимым и постоянным компонентом программы комплексной консервативной терапии.

Наряду с тренировочной ходьбой, достаточно важную лечебную ценность имеют и другие варианты лечебной физкультуры. Их основная задача — благоприятное действие на метаболизм (так же, как при тренировочной ходьбе), повышение компенсаторных возможностей анаэробного гликолиза, улучшение функциональных возможностей эндотелия, улучшение липидного обмена. Помимо тренировочной ходьбы, пациентам предлагали ряд физических упражнений, направленных на работу мышц стопы, голени, бедра, в частности подъем на стопах, круговые движения ногами в вертикальной и горизонтальной позициях («езда на велосипеде»), сжимание кистей, приседания, отжимания на руках, упражнения для плечевого пояса (можно с гантелями). Это усиливает эффекты от физических нагрузок в целом. Все физические упражнения выполнялись до появления боли или чувства усталости.

Конкретный выбор упражнений лечебной физкультуры определяется индивидуально с учетом толерантности к нагрузке со стороны основного и сопутствующих заболеваний. Эффективность тренировочный ходьбы, прежде всего, определяли по расстоянию, которое может пройти пациент до возникновения выраженной ишемической боли в пораженной конечности с одновременной регистрацией безболевого пути. Оценку полученных результатов проводили по динамике следующих показателей:

- дистанция безболевого пути;

- расстояние, проходимое до появления выраженной боли в пораженной конечности;

- лодыжечно-плечевой индекс;

- состояние микроциркуляции.

Микроциркуляцию оценивали с помощью высокочастотной допплеровской флоуметрии с регистрацией скоростных параметров микрокровотока на приборе «Минимакс-Допплер-К» с датчиком 25 МГц (СПб., фирма «Минимакс»). Для повышения эффективности метода проводили ишемическую пробу — после фиксации датчика на пальцах и стабилизации кровотока регистрировали максимальную (Vas) и объемную скорость кровотока (Vam). Затем накачивали манжету, наложенную в нижней трети голени, до уровня давления, превышающего на 40 мм рт. ст. систолическое регионарное. Окклюзию (период ишемии) поддерживали в течение 3 минут, затем измеряли постишемический приток крови, оценивая таким образом реактивную гиперемию. Сравнивали показатели микроциркуляции по величинам объемной скорости кровотока (Vam), так как она наиболее четко отражает среднюю скорость движения эритроцитов в микроциркуляторном русле.

Кроме того, ежемесячно пациентам выполняли ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с определением ЛПИ. Регистрацию возможности ходьбы больные (после предварительного инструктирования) проводили сами (ежедневно). Все исследования выполняли на более пораженной конечности. Полученные данные приведены в табл. 4, 5, 6.

Примечание: норма: 2,5±0,5 см/с; * — достоверно по отношению к контрольной группе; ** — достоверно по отношению к исходных данных. Положительные сдвиги микрокровотока в пораженной конечности значительно в большей степени выражены в основной группе пациентов, чему способствовало полученное улучшение периферической макрогемодинамики (см. данные по динамике ЛПИ).

Как следует из приведенных выше таблиц, больные основной группы в ходе исследования достигли значительных положительных результатов (по сравнению с контрольной группой) по всем изучаемым параметрам.

Обсуждение полученных результатов

При анализе полученных данных отмечено, что положительный результат имел место у 61-го пациента основной группы. У 3-х больных улучшения отмечено не было, что было обусловлено недобросовестным отношением к лечению. У остальных больных основной группы стала преобладать стадия артериальной недостаточности 2а (табл. 7), что является следствием высокой эффективности проведенного трехмесячного курса тренировочной ходьбы.

После проведения курса дозированных физических нагрузок (тренировочная ходьба и физические упражнения) большинство больных отметили потепление в пораженной конечности, снижение выраженности боли при ходьбе.

По сравнению с контрольной группой, пациенты которой продолжали получать стандартную консервативную терапию без ее дополнения физическими нагрузками, к первому месяцу лечения было отмечено увеличение дистанции безболевой ходьбы на 18,5 % (против 3,7 % в контрольной группе). Ко второму месяцу результаты стали еще более выразительными по сравнению с контрольной группой (49,3 % против 14,6 %). К окончанию исследования больные основной группы могли пройти практически в 2 раза большее расстояние без болевых ощущений, в начале исследования, в то время как пациенты контрольной группы могли пройти лишь на треть больше.

Увеличение дистанции, проходимой до появления выраженных болей в пораженной конечности, было еще больше. К первому месяцу лечения пациенты отмечали увеличение данного показателя на 31,5 % (против 4,7 % в контрольной группе). Ко второму месяцу прирост составил уже 75,2 % в основной группе и около 15 % — в контрольной. По окончании исследования пациенты основной группы могли преодолевать расстояние до появления выраженной боли на 114,2 % большее, чем в исходе, этот же показатель в контрольной группе увеличился всего на 20 %.

Таким образом, при оценке «маршевой пробы», которую принято считать основным показателем, характеризующим степень недостаточности периферического кровообращения, получен явный клинический эффект, причем развившийся уже через месяц лечения.

Достаточно выраженные положительные сдвиги произошли в основной группе больных по показателю, характеризующему периферическую макрогемодинамику и косвенно отражающему развитие коллатерального кровотока в пораженной конечности — лодыжечно-плечевому индексу. При этом в контрольной группе изменений ЛПИ практически не произошло (к 3-му месяцу динамика данного показателя в ЗББА составила всего 1,5 %, а в ПББА — около 8 %). В основной группе изменения были более значимы. Уже к первому месяцу лечения увеличение ЛПИ составило 5 и 6,5 %, (соответственно, в ЗББА и ПББА). Ко второму месяцу увеличение ЛПИ составило 16,7 % и 14,5 %, а к третьему месяцу величина ЛПИ была почти на четверть выше, чем в исходе.

Что касается такого важного показателя, как микроциркуляция, то если в контрольной группе прирост средней скорости кровотока был незначительным, то в основной группе данный показатель к концу периода наблюдения возрос практически в 2,5 раза в исходе и на 83 % в фазе реактивной гиперемии.

Таким образом, дополнение программы лечения больных ХОЗАНК физическими упражнениями (главным образом тренировочной ходьбой) является, безусловно, перспективным, в значительной степени улучшая как клинические проявления заболевания (что характеризуется, главным образом, результатами «маршевой пробы»), так и данные инструментальных исследований, позволяющие оценить влияние физических нагрузок на периферическую макрогемодинамику (развитие коллатерального кровотока) и микроциркуляцию. Учитывая эффективность и доступность данного лечебного метода, его следует рекомендовать (главным образом, для больных в стадии перемежающей хромоты) для длительного применения применения во всех случаях, когда к нему нет противопоказаний.

Источник