- Чудодейственное Озеро Мойнаки в Евпатории — исцеление от недугов лечебной грязью

- Где находится озеро Мойнаки в городе Евпатория на карте города?

- Лиман под названием Мойнаки

- Советы отдыхающим

- Как доехать до озера

- Лечебная грязь озера мойнаки

- Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

- Оставить комментарий

Чудодейственное Озеро Мойнаки в Евпатории — исцеление от недугов лечебной грязью

На территории города Евпатория расположено чудодейственное озеро под названием Мойнаки. В древних легендах и сказаниях еще были описаны целебные свойства Мойнакского озера, которые в себе содержит соленая вода водоема и грязи.

Также подтверждением древних легенд служат реальные истории из современности, когда рапа, то есть соленая вода данного озера и грязь, способствовали исцелению от самых разных недугов. Выздоравливали даже те люди, которые казались безнадежными, и от которых отказывались врачи.

Мойнакское озеро в Евпатории в Крыму фото

Ежегодно евпаторийское озеро Мойнаки в Крыму посещают тысячи туристов с целью насладится непревзойденной природой и искупаться в соленом озере. Есть люди, которые посещают данное место регулярно, так как на собственном опыте убедились, что вода Мойнаки исцеляет.

Где находится озеро Мойнаки в городе Евпатория на карте города?

Находится данный водоем в западной части города. Он имеет достаточно вытянутую форму, длина озера около двух километров, ширина в самых больших участках 890 метров. При этом глубина Мойнаки незначительная, не более одного метра.

Вода озера имеет очень плотную и соленую консистенцию, поэтому утонуть здесь невозможно. Даже те люди, которые не умеют плавать, в этом водоеме чувствуют себя комфортно.

Непревзойденные ощущения охватывают в тот момент, когда ноги ступают по дну озера, немного погружаясь в ил. Так как вода очень соленая, сперва будет легкое пощипывание кожи, но чем больше вы будете погружаться в целебную рапу или грязь, тем приятней это будет для тела.

Утонуть в водах озера нереально!

Нежный песок покрывает восточный берег целебного водоема. Плавный спуск к воде позволяет без особых трудностей погрузится в Мойнаки людям любого возраста. Также с любого берега озера можно пройти к родникам.

Лиман под названием Мойнаки

Как считают многие исследователи, «Мойнак», означает «Звезда» и походит от названия народа, который находился в непосредственной близости с этой местностью.

Много тысячелетий в озере собирались накопления рапы, которые имеют лечебные свойства. Сейчас от морских вод озеро отделено перешейком, шириной приблизительно триста метров, в древние времена, приблизительно пять тысяч лет назад водоем впадал в море. Так как длительное время озеро было отделено от моря его грязь приобрела целебные свойства.

Согласно одной из легенд, когда то на берегу Мойнаки пребывал сам Геракл, о чем свидетельствуют также находки археологов, которые сейчас хранятся в музее Евпатории. Еще в античные времена люди знали о целебных свойствах водоема.

Советы отдыхающим

Рекомендуется купаться в в целебных водах и принимать грязевые ванны в летний период после обеда, предварительно искупавшись в море. Именно после обеда вода в озере максимально прогревается, благодаря чему увеличивается воздействие грязи и соли. Также на человеческом организме положительно сказывается контраст между купанием в прохладной морской воде и достаточно теплой Мойнаки. Подобные водные процедуры благотворно влияют на укрепление нервной системы, иммунитета, работу сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендуют купаться в данном водоеме не более пятнадцати минут после того как вода прогреется до 26 градусов Цельсия. Связано это предостережение с тем фактором, что водные процедуры в озере способны повысить потоотделение и артериальное давление, участить пульс и дыхание, увеличить на несколько градусов температуру тела. Известно, то температура тела после купания остается повышенной еще в течении суток.

Заболевания, которые лечит грязь Мойнаки:

- опорно- двигательной системы;

- последствия травм;

- невралгию, радикулит;

- болезни костей, мышц, суставов;

- болезни органов слуха и дыхания;

- кожные заболевания;

- простатит, бесплодие, импотенцию.

Общие рекомендации

Организм каждого человека индивидуально воспринимает процесс лечения. Так как имеются определенные противопоказания к купанию в соленых водах сперва необходимо получить консультацию врача. Также стоит придерживаться следующих правил:

- На теле грязь держать не больше двадцати минут.

- Купаться в озере не дольше пятнадцати минут в течении дня.

- Не допускать переохлаждение организма после купания.

- При обострении заболеваний воздержаться от лечения грязью.

Как доехать до озера

До Мойнаки от центра Евпатории ездит трамвай номер 1, ехать на котором необходимо до улицы Полупанова. Автобус номер 11, трамваи номер 2 и 3, также едут до остановки «Грязелечебница».

Посетив озеро Мойнаки в Евпатории, вы не только замечательно отдохнете, но и укрепите свое здоровье. Ну а в заключение, чтобы получить общее представление о том, что представляет собой Мойнакское озеро в Крыму, рекомендуем посмотреть видео:

Источник

Лечебная грязь озера мойнаки

Библиографическая ссылка на статью:

Соцкова Л.М., Смирнов В.О., Окара И.В., Малищук И.О. Сохранение бальнеологических ресурсов грязевых соленых озер западного Крыма // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7. Ч. 4 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2015/07/56691 (дата обращения: 16.09.2021).

Своеобразная особенность Крыма заключается в наличии прибрежной озерно-лагунно-лиманной полосы, к которой относятся более 40 крупных соленых водоемов со специфическим составом воды и донных отложений. В зависимости от местоположения, водного режима, притока пресных вод по малым рекам и балкам, наличия или отсутствия связи с морем, химический состав вод и донных отложений в этих водоемах различны.

Цель исследования: Анализ современного состояния бальнеологических ресурсов грязевых соленых озер западного Крыма

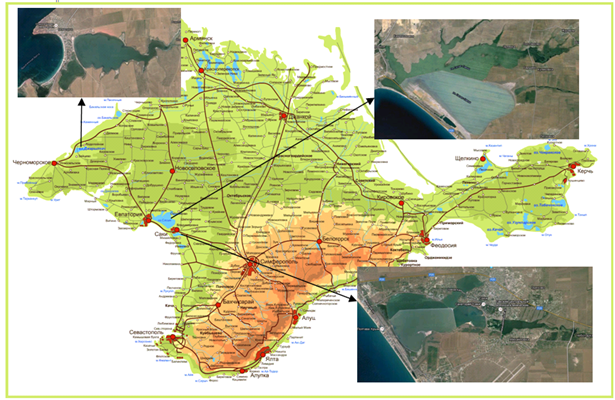

В качестве модельных водоемов (рис.1) выбраны Саки и Джарылгач, имеющие запасы лечебных грязей, а так же озеро Мойнаки, утратившее пелоиды.

Уникальные соленые водоемы – комплиментарный природный капитал. Для грязелечения используют иловые отложения самого крупного озера (табл.1) Саки. Джарылгач считается перспективным в целях бальнеолечения. А Мойнаки, не смотря на то, что грязей в нем нет с 1932 года, по-прежнему относят к лечебным водоемам.

Минеральные озера, как элементы ландшафтов находятся под воздействием ряда природных процессов: геологических, климатических и биологических. Соленые водоемы чутко реагирует на все изменения, происходящие в окружающей их среде, что и находит отражение в изменении водного режима и состоянии грязевых отложений.

В последние годы водосборы этих озер претерпели значительные преобразования вследствие хозяйственной деятельности. Различные антропогенные воздействия повлияли на водный баланс и ход естественных природных процессов, что сказывается на развитии озер и их бальнеологических ресурсов.

Рис. 1. Модельные водоемы – Саки, Мойнаки, Джарылгач

Таблица 1. Характеристики модельных водоемов [1]

| Название озера | Площадь, км² | Длина, | |

км

км

м

Самолечение, неорганизованная рекреация

Водный баланс озер изменяется вследствие сброса промышленных и коммунально-бытовых сточных вод, ирригационно-дренажных вод, стока с селитебных территорий.

Проблемы сохранения бальнеологических ресурсов лечебного грязевого соленого Сакского озера

Сакское озеро расположено в центральной части побережья Каламитского залива и входит в Евпаторийскую группу озер. От моря озеро отделяется пересыпью длиной около 2,5 км, шириной примерно 500 м. К началу XXI века запасы ценных лечебных грязей оцениваются в 3.7 млн.м 3 (19%).

Одним из важнейших источников питания озера наряду с атмосферными осадками являются подземные воды. Водоносные горизонты приурочены к отложениям всех возрастов – от раннего мела до четвертичного. При интенсивном отборе подземных вод морская вода подтягивается вверх и занимает место пресных, что приводит к засолению [2].

Анализ содержания биологически важных веществ в образцах лечебных грязей Сакского озера и Мертвого моря показал, что содержание липидов (насыщенных и не насыщенных жирных кислот, стероидов, триглицеридов и других веществ – всего 14 наименований) в сакских пелоидах в 2–3 раза выше, чем в илах Мертвого моря. По количеству витаминов (каротиноиды, аскорбиновая кислота (С), тиамин (В1), токоферолы (Е), ретинол (А) и другие – всего 10 наименований) сакские грязи превосходят зарубежный аналог в 3–10 раз. Содержание аминокислот (валин, тирозин, серии, цистин и другие – всего 19 наименований) в илах Сакского озера так же в 2–3 раза больше, чем в грязях Мертвого моря [2,3] .

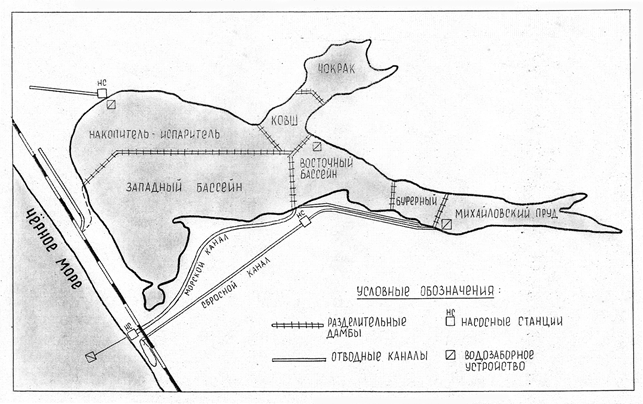

С конца XIX века озеро – управляемый водоем, расположенный в зоне урбанистической инфраструктуры с повышенной техногенной нагрузкой. Сейчас водоем разделен дамбами на семь различных по размерам и форме субводоемов (рис. 2). Каждый из них имеет индивидуальный гидрологический режим. Только два субводоема, Восточный и Западный, имеют значение как лечебные водные объекты. Михайловский пруд является водоприемником сточных вод сельскохозяйственных вод. Буферный бассейн служит приемником сбросных и после процедурных вод Сакского санитарного комплекса. По каналу в озеро насосами подается морская вода для предотвращения высыхание озера.

Рис. 2. Водоемы Сакского озера [2,4]

До 1991 года из Сакского месторождения ежегодно добывалось 12–13 тысяч тонн пелоидов. (иловых лечебных грязей). После распада СССР объемы добычи резко снизились.

Расчленение озера и образование в нем нескольких изолированных водоемов нарушило естественные условия его существования. Под влиянием грунтовых вод происходит разбавление рапы в Восточном водоеме.Западный лечебный бассейн является резервным для перспективной добычи грязи и рапы. Озеро Чокрак служит отстойником значительной части коммунальных и хозяйственных стоков города и отделено от Западного

небольшим бассейном Ковш и двумя дамбами. Северная акватория озера, отделенная дамбой от Западного бассейна, занята накопительными и испарительными водоемами.

В прилегающих к озеру балках устроены дамбы и запруды, противодействующие опреснению паводковыми и ливневыми водами.

На эколого-геологическое состояние озера Саки оказывают негативное влияния несколько факторов [4,5] :

— эксплуатация в зоне санитарной охраны первого пояса Восточного водоема и Буферного пруда канализационных коллекторов. Изношенность инфраструктуры провоцирует частые прорывы канализационного коллектора и риски попадания стоков в лечебное озеро;

— сброс в Михайловское водохранилище неочищенных хозфекальных стоков;

— захоронение химических отходов и сбросов неочищенных стоков в пруд Накопитель, обусловливающие риск попадания загрязненных вод в Западный лечебный водоем;

— поверхностный урбанизированный сток, формирующий неуправляемые загрязнения Буферного пруда и Восточного лечебного водоема;

— застройка Сакской пересыпи;

— образование стихийных свалок мусора в первой зоне санитарного режима и как следствие этого загрязнение почв и попадание мусора в озеро;

— выемка песка на территории пересыпи и прибрежной части Западного лечебного водоема для строительных нужд;

— застройка не канализованными жилыми домами и дачами земель побережьях;

— неорганизованная рекреация и самолечение.

Такая интенсивная антропогенная нагрузка территории указывает на необходимость устранения конфликтных ситуаций путем проведения дополнительных мероприятий по защите и охране ресурсов водоема. Поэтому создание санитарно-охранной зоны в пределах водосборного бассейна озера является задачей первостепенной важности. Среди рекомендуемых мероприятий по улучшению которых – кольматаж и перевод поверхностного стока в подземный, в целях предотвращения поступления загрязняющих веществ в акваторию озера. В первую очередь – восстановление естественных ландшафтов Геройской и Михайловской балок, устья которых расположены на лиманно-морских отложениях с близко залегающими минерализованными грунтовыми водами. В соответствии с климатическими и почвенными природными условиями рекомендуется компенсационное озеленение (вяза, дуба обыкновенный, граба обыкновенного, липы серцелистной, клена полевого, лоха узколистного, калины) в комплексе с залужением.

Проблемы восстановления бальнеологических ресурсов озера Мойнаки

Уникальное Мойнакское озеро (в переводе с тюрского означает звездное озеро) расположено в черте города Евпатория. Озеро, как объект лечебного значения, обладает двумя видами гидроминеральных ресурсов: высококонцентрированной рапой и минеральными водами. Лечебной грязи исчерпаны. Рапа Мойнакского озера обладает высоким терапевтическим эффектом.

На дне Мойнакского озера до 1932 г (Доклад по изучению водно-солевого режима Мойнакского озера, 1987) присутствовала лечебная иловая грязь – слой толщиной от 13 до 80 сантиметров.

Рапа озера – концентрированная, насыщенная солями вода, содержащая также органические вещества и микроэлементы (Аu, V, Sr, Mn, As). Состав рапы хлоридный магниево-натриевый, реакция рН слабощелочная. Сейчас из-за потери гидрохимичесого равновесия водной экосистемы озера, рапа находится в состоянии необратимой деградации.

В IXX веке концентрация рапы в Мойнакском озере достигала 200 г/л, а согласно исследованиям в 1948 г. снизилась до 147 г/л. После 1978 г. средние годовые значения минерализации рапы перешли границу менее 100 г/л. Среднегодовая минерализация составила в 2001 г. 55 г/л [].

Основными причинами резкого снижения минерализации рапы озера и ухудшения качества лечебных илов явились безвозвратный ее отбор (до 35 % от общего объема) на лечебные нужды, а также региональный подъем уровня грунтовых вод вследствие инфильтрации поливной воды из оросительной системы Северо-крмского канала. К середине 90-х гг. при минерализации рапы 70–80 г/л в зоопланктоне резко сократилось количество жаброногого рачка ArtemiaSalina, продукты жизнедеятельности которого придавали рапе особую ценность и способствовали процессу образования лечебных грязей. Кроме того, изменилась структура фитопланктона и фитобентоса, появились новые виды водорослей, характерных для пресных водоемов, увеличилось содержание гнилостных анаэробных бактерий (Гулов, 2000) [6]

Озеро подвергается значительному загрязнению, связанному с утечками вод из общегородского коллектора канализации и водопроводных сетей, наличием в первой зоне санитарной охраны выгребных туалетов, выпусками в озеро неочищенных послепроцедурных вод, отсутствием ливневой канализации и т.д. Износ водопроводно-канализационной системы данных учреждений составляет 60–70 %, что ведет к просачиванию подаваемой и отводимой воды через толщу песков и карбонатов непосредственно в озеро [7].

Интенсивная застройка юго-восточного берега влияет и на поступление в озеро ливневых вод, которые по асфальтированным поверхностям стекают в водоем (ливневая канализация в прибрежной части озера, как и во всем городе, отсутствует).

Рассмотренные выше факторы дестабилизации Мойнакского озера привели к потере гидроминеральных ресурсов, что означает снижение рекреационной ценности г. Евпатории, основанного в первую очередь на курортной индустрии Мойнакского озера с его водо- и грязелечением. В связи с этим очевидна необходимость проведения широкомасштабных водореанимационных мероприятий, направленных на ликвидацию факторов нарушения гидрологического и гидрохимического равновесия и загрязнения озера.

Процедура восстановления предполагает реализацию доступных надежных, эффективных и дешевых способов очистки и восстановления водоема.

Ключевые звенья влагооборота в системе «водосбор – озеро», составляющие цепь «атмосферные осадки – почва – вода – донные отложения озера», под влиянием сложившейся антропогенной нагрузки,

трансформировались в более сложную систему с дополнительными ответвлениями типа: «прорыв канализационных труб – вода – донные отложения озера», «атмосферные осадки – сток с городских территорий – вода – донные отложения озера». Прогрессирующему опреснению и нарушению водно-солевого баланса озера также способствовало – строительство плотины, перекрывшей часть барьерной дюны и сокращение пляжной полосы в пределах песчаной пересыпи.

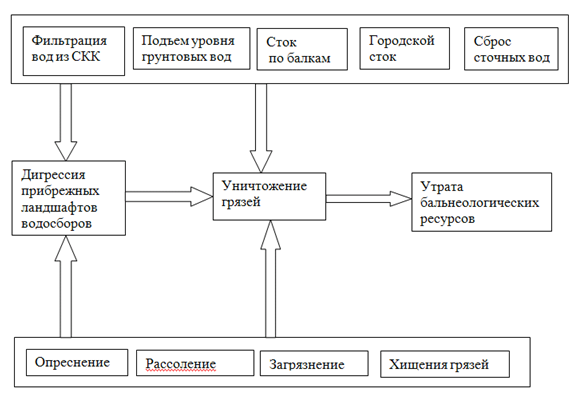

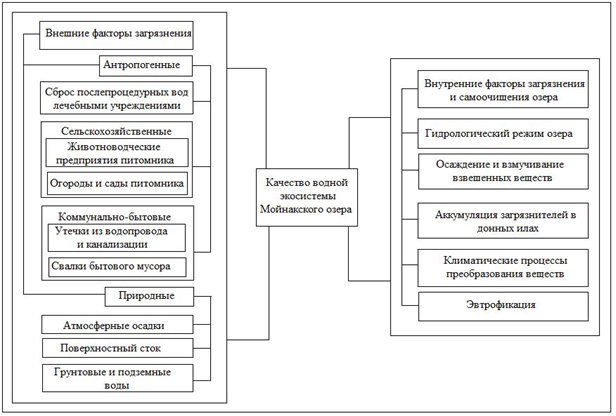

В этой связи качество экосистемы Мойнакского озера определяется двумя группами факторов: внешними воздействиями в виде аллохтонных (поступающих извне водного объекта) источников загрязнения и внутриводоемными процессами, включающими процессы самоочищения и образования автохтонных (порожденных в самом водном объекте) источников загрязнения. Более детальная классификация факторов загрязнения и самоочищения оз. Мойнаки представлена на рис. 3.

Наиболее существенный вклад в загрязнение озера вносят аллохтонные источники антропогенного происхождения, и особенно неорганизованный поверхностный сток с прилегающих территорий.

Рис. 3. Факторы формирования качества экосистемы озера Мойнаки

Восстановления водной экосистемы озера можно достичь при использовании комплекса средообразующих и средоохранных мероприятий (биологической рекультивации), включающих агротехнические приемы защиты прибрежных территорий, залужение берегов, фитомелиорации, создание эффекта биокоридора, обеспечивающего непрерывность элементов природных комплексов озера. Использование средообразующих мероприятий позволит существенно снизить антропогенную нагрузку на озеро.

При этом необходимо стремиться к максимальному разнообразию создаваемых биоценозов за счет восстановления и поддержания всех характеристик для прибрежной территории Мойнакского озера растительных видов и групп (фитомелиорантов). Стабильность биоценозов можно повысить путем увеличения их биологического разнообразия и объединения всех озелененных территорий в единый зеленый каркас. Этого можно достичь увеличением общей площади растительных сообществ, мозаичности растительного покрова, зонированием площади с выделением зон ограниченной доступности для воспроизводства видов растений и т. д.

Проблемы сохранения бальнеологических ресурсов лечебного грязевого соленого озера Джарылгач

В Тарханкутской группе озер перспективным в целях бальнеолечения считается лишь озеро Джарылгач. Запасы лечебных грязей водоема оцениваются в 3,0 млн. м 3 (около 13% всех запасов лечебных грязей Крыма).

Вода, рапа и грязи изучались с 30-х годов прошлого века. И. Г. Кузнецов и Э. Л. Писаржевский характеризовали тип общей минерализации озера как горько – соленый. Минерализация по данным 1955 г. оценивалась в 9,17 º/ºº Химический состав рапы: NaCl- 6,38; KCl – 0,16; MgCl2 — 0,74; CaSo4— 0,32; Ca (HCO3)2 – 0,014 [8].

В прошлом веке тип общей минерализации озера Джарылгач характеризовался как горько – соленый.

Минерализация по данным 1955 г. в озере сумма солей равна 9,17 º/ºº . Химический состав рапы: NaCl- 6,38; KCl – 0,16; MgCl2 —0,74; CaSo4— 0,32; Ca (HCO3)2 – 0,014 [9]

Рис. 4 . Соль на поверхности зеркала, озера Джарылгач

По коэффициенту метаморфизации Джарылгач и относится к озерам морского типа, но в его питании, особенно восточной части громадную роль играют подземные воды. В питании западной части озера большое значение имеют фильтрационные воды Черного моря, как это подтверждают химические анализы в табл. 2, где сведены анализы проб 1932 г. из различных частей озера, а также данные 1933 г. в середине озера и источника с хорошей пресной водой, поступающей в него в восточной части.

Таблица 2. Состав рапы озера Джарылгач (в вес, %) [8].

| № скважин | 28 | 31 | 11 | 10 | 9 | 15 |

| Ионы | ||||||

| Удельный |

вес В.

Места отбора проб:

№15. У деревни Керлеут, 200 м от берега, 27 / VII 1932 г.

№ 9. Середина озера, средний слой , 25/VII 1932 г.

№ 10. 200 м от северо – западного берега 25/VII 1932 г.

№ 11. Из лимана с осадками NaCl,25 /VII 1932 г.

№ 31. Середина озера, август 1933 г.

№ 28. Вода источника у моста, август 1933 г [8].

Около 75% рапы озера отвечали указанному составу. Анализ солевого также показал значительное содержание (до 5%) серномагниевой соли.

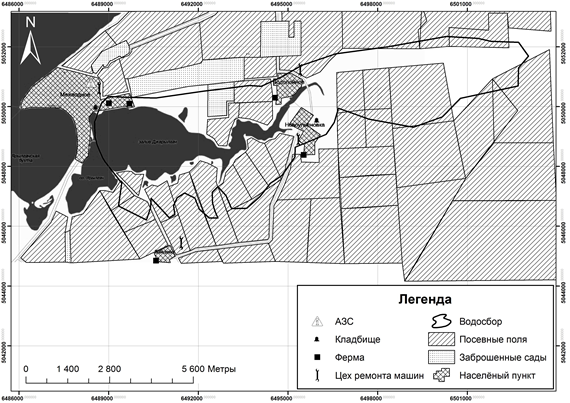

В пределах водосборного бассейна озера, расположены посевные поля, пять населённых пунктов без централизованной канализации, не асфальтированные дороги и др. (рис. 5).

Рис. 5. Современное использование земель водосборного бассейна озера Джарылгач

Территория водоохраной зоны используется под неорганизованную рекреацию, непременные атрибуты которой – замусоривание твёрдыми бытовыми, самолечение, хищение и вытаптывание грязей. Рекогносцировочное геоэкологическое обследование Джарылгачского месторождения лечебной грязи и рапы подтвердило наличие значительных изменений минерализации и агрязнение воды и рапы, а, следовательно, высокую степень риска деградации грязевых залежей. Отсутствие канализации, несанкционированная рекреация, пагубное отношение к природному объекту, вырубка жителями близлежащих сел и без того обеднённых лесополос, выброс бытового и строительного мусора, сельскохозяйственная деятельность приводят к тому, озеро начинает выполнять противоестественные ему функции коллектора стока антропогенного генезиса и перераспределения загрязняющих веществ.

Вывод: грязевые соленые озера вследствие особенностей своей физико-химической и биологической структуры чрезвычайно быстро реагируют на изменения внешних условий, приводящих к «мгновенному» (для естественных условий) опреснению (формированию нового химического состава), высыханию (изменению уровня воды), загрязнению и потере лечебных свойств.

Можно выделить основные антропогенные факторы, воздействующие на формирование качество воды, рапы и грязей соленых озер Крыма (рис. 6). Нарушение бальнеологического потенциала грязевых соленых озер в значительной степени обусловлено изменением структуры водного баланса равнинного Крыма, а так же различной степени дигрессией ландшафтов их водосборов.

Размещение в зонах санитарной охраны канализационных коллекторов, образование стихийных свалок мусора, аварийное состояние существующих гидротехнических сооружений и оборудования повышают риск попадания загрязненных вод в лечебные водоемы

В результате хозяйственной деятельности возникает опасных явлений, ухудшающих нормальное развитие озерных водоемов. Распашка земель, утечки вод из городских коллекторов канализации и водопроводных сетей, выпусками в озера неочищенных вод, отсутствие ливневой канализации и т.д. приводит к пополнению приходных статей водного баланса озер пресной водой и быстрому загрязнению озерных котловин.

Рис. 6 Антропогенные факторы, воздействующие на формирование качества воды, рапы и грязей соленых озер Крыма

Надежные эффективные способы очистки и восстановления водоемов в условиях нарушенных и рекультивированных прибрежных ландшафтах должны включать комплекс фиторемидиационных (водоохранного обустройства), неистощительных для экономики и простых в эксплуатации технических устройств.

Развитие бальнеологии – естественной, природно-обусловленной для Крыма отрасли, требует превентивной организации комплексного мониторинга динамики опреснения, рассоления и загрязнения озер, а так же оценки современной и прогнозной экологической ситуации. Отсутствие государственной программы мониторинга минеральных озер повлекло за собой необратимые последствия. Как лечебные объекты, погибли почти десять крымских соляных озёр и вместе с ними утратили кондиции около 6 -7 млн. м 3 лечебных грязей. Экологические проблемы сохранения бальнеологических ресурсов озер Саки и Джарылгач, должны решаться на основе регулирования водно-солевого режима водоема, предотвращения загрязнения и истощения грязевых слоев.

Соленые озера – уникальный экологический ресурс региона. Развитие бальнеологии – естественной, природно-обусловленной для Крыма отрасли, требует превентивной организации комплексного мониторинга динамики опреснения, рассоления и загрязнения озер, а так же оценки современной и прогнозной экологической ситуации. Особое внимание должно уделено – организации водоохранных зон, внедрению комплекса действенных мероприятий, нацеленных на спасения и охрану соленых озер, как природных объектов, выполняющих важную роль в системе «природа-общество» на региональном уровне.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:

Регистрация

© 2021. Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации».

Источник