- Ретролистез

- Классификация ретролистеза

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Ретролистез

- Провоцировать развитие процесса ретролистеза позвонка могут следующие причины:

- Клинические проявления ретролистеза позвонка

- Поясничный отдел — ретролистез позвонка

- Клинические проявления патологии:

- Грудной отдел – ретролистез

- Шейный отдел — ретролистез

- Диагностика ретролистеза

- Консервативный метод лечения

- Медикаментозная терапия

- Медикаментозные средства, назначаемые при ретролистезе:

- Хирургическое лечение ретролистеза

- Профилактика ретролистеза

Ретролистез

Ретролистез, в отличие от антеролистеза (или спондилолистеза), является смещением позвонка в противоположном направлении по отношению к другому позвонку. Ретролистез легко диагностируется на боковом рентгеновском снимке позвоночника, особенно если пациент уложен правильно в латеральном положении и без ротации туловища. Но проведение снимков пациента в положение, лежа не дает полного представления о реальных нарушениях биомеханики вследствие ретролистеза позвонка, когда пациент находится в вертикальном положении.

Ретролистез встречается, главным образом, в шейном и поясничном отделах позвоночника, но иногда бывает и в грудном отделе позвоночника.

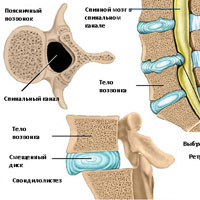

Классификация ретролистеза

- Полный ретролистез: Тело одного позвонка смещено полностью кзади от обоих соседних позвонков

- Ступенчатый ретролистез: Тело одного позвонка смещено кзади по отношению к вышележащему позвонку и кпереди от нижележащего позвонка.

- Частичный ретролистез: Тело одного позвонка смещено кзади по отношению к верхнему или нижнему позвонкам.

Такая классификация не дает представления о размерах смещения и, поэтому, в клинической практике чаще применятся классификация ретролистеза на основании размера смещения позвонка в мм, что позволяет определить степень стабильности двигательного сегмента. Кроме того, смещение позвонка также классифицируется в процентах от тела позвонка.

1 степень – смещение до 25%

2 степень от 25% до 50%

3 степень от 50% до 75 %

4 степень от 75 % до 100%. Но иногда сложно бывает измерить степень смещения с помощью такой градации ретролистеза.

Причины

Ткани, которые повреждаются при ретролистезе:

- Связки — их функция заключается в предотвращении избыточного движения костей, к которым они присоединены. Их функция становится при ретролистезе недостаточной.

- Диски — представляют собой амортизирующие прокладки между позвонками и предотвращают избыточное движение, также как и связки. Диски обеспечивают движение двигательного сегмента (сгибание, боковое сгибание, разгибание, вращение). При повреждении диска возникают условия для избыточного объема движений в двигательном сегменте.

- Фасции обеспечивают мышцы необходимо информацией для правильного распределения нагрузок.

- Мышечный тонус необходим для правильной осанки и баланс позвоночного столба. Мышечный тонус является результатом нормально работающей нервной системы, где исключены сублюксации.

- Позвонки — если они двигаются больше, чем надо, особенно назад, могут приводить к непосредственному компрессионному воздействию на нервы.

- Нервы могут работать нормально только при отсутствии компрессии на них и выполняют трофическую и координирующую роль в работе органов и систем. Сама жизнь существует только благодаря нервным импульсам.

- Суставная стабильность. Суставная стабильность легко вычисляется с помощью проведения рентгеновских снимков со сгибанием и разгибанием.

Симптомы

Ретролистез может проявляться различными симптомами, которые будут различаться как по выраженности, так и по интенсивности. Это происходит в результате того, что при ретролистезе может быть оказано различное воздействие на нервы и механические факторы, влияющие на суставы позвоночника. Нестабильность двигательного сегмента может ощущаться как некоторый дискомфорт, но также может приводить к выраженным нарушениям движений во всем позвоночнике. Если при ретролистезе произошли изменения в суставах позвоночника, то это также может приводить к нарушению объема движений. Боль может быть результатом раздражения нервных корешков и зависит от степени смещения позвонка и наличия позиционной ротации конкретного позвонка. При ретролистезе, как правило, происходит выбухание позвонка (протрузия с последующим разрывом фиброзного кольца и развитием грыжи диска). Такие изменения не видны на рентгенографии, но хорошо визуализируютсяся на МРТ. При наличии выраженного ретролистеза возможно компрессионное воздействие на спинномозговые нервные структуры и значительная неврологическая симптоматика

Диагностика

Диагноз ретролистеза удается поставить даже с помощью рутинной рентгенографии, позволяющей определить наличие смещения позвонка кзади.

Сопутствующие рентгенологические признаки включают в себя:

- Вакуум-эффект в ядре пульпозного межпозвонкового диска ниже ретролистеза, что как правило, является признаком разрыва фиброзного кольца диска

- Снижение высоты диска

- Краевой склероз смежных тел позвонков

- Остеофиты

- Нестабильность суставов позвоночника

Учитывая, что при ретролистезе происходит вторичное повреждение мягкотканых структур, кроме рентгенографии необходимо проведение МРТ исследования. МРТ позволяет диагностировать морфологические изменения в таких тканях, как диски, связки, спинной мозг, нервные корешки. Результаты МРТ позволяют определить более адекватную тактику лечения и в определенной степени прогнозировать развитие процесса.

При наличии признаков компрессии нервов возможно проведение ЭНМГ исследования, которое позволяет определить степень повреждения нервного волокна.

Лечение

Тактика лечения при ретролистезе зависит от размера листеза, и лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

Консервативное лечение эффективно при небольшом листезе и представляет собой комбинацию мануальных манипуляций (репозиционирование, миофасциальные техники) с ЛФК, массажем, физиотерапией. Большое значение при лечении ретролистеза имеет достаточное поступление в организм необходимых питательных веществ таких, как медь, марганец, цинк, витаминов, глюкозамина. Некоторый эффект возможен при снижении веса, так как уменьшается нагрузка на поврежденный двигательный сегмент. Большое значение в консервативном лечении ретролистеза имеет ЛФК. Дозированные физические нагрузки позволяют усилить мышечный корсет, восстановить объем движений и, таким образом, компенсировать нарушенную биомеханику движений в позвоночнике.

Хирургические методы лечения показаны при выраженном ретролистезе и наличии стойкой неврологической симптоматики, а также при неэффективности консервативного лечения, и заключаются в фиксации позвонков.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Источник

Ретролистез

Подвижная динамическая система — человеческий позвоночник, позволяющий сохранять форму, которую дала природа, несет на себе функции по обеспечению и сохранности спинного мозга. Различные заболевания и травмы позвоночника – это возможный толчок к развитию дегенеративно — дистрофических процессов, в результате которых возникает такое заболевание, как ретролистез позвонка.

Ретролистез позвонка — смещение позвонка кзади, когда теряется нормальное взаимное расположение соседних позвонков, которое может возникнуть в любом возрасте.

Прямохождение обуславливает анатомические особенности и биомеханику движений человека, объясняющие появление ретролистеза позвонка в зонах, где присутствует физиологическое отклонение от оси позвоночника – в шейном и поясничном отделе. Грудной отдел наименее подвержен этой патологии.

Самой часто встречаемой патологией ретролистеза является ретролистез шейного отдела, с наименьшими размерами позвонков, восприимчивых к травматическим поражениям. Менее часто врачи сталкиваются с диагнозом – ретролистез позвонка L5, на который приходится максимальная нагрузка во время движений, по той причине, что у крестцового отдела, следующего за ним — минимальная подвижность.

Ретролистез имеет следующую классификацию, показывающую степень стабильности двигательных сегментов, которая зависит от размера смещений:

- I ст. — смещение до 25%;

- II ст. — смещение от 25% до 50%;

- III ст. — смещение от 50% до 75%;

- IV ст. — смещение от 75% до 100%.

Длительное течение заболевания ретролистезом, с увеличением размера и протяженности смещений позвонка до 10 миллиметров приводит к необратимой фазе. В результате смещения позвонка — ретролистеза позвонка, оказывается повышенная нагрузка на окружающие его ткани, и при продолжительном неправильном соотношении нагрузок происходит перегрузка фасеточных суставов, в результате чего развивается спондилоартроз.

Развивающимся патологическим процессом затрагиваются:

- позвонковые диски с фиброзными кольцами;

- связки передние продольные и капсулярные;

- концевые пластины с их хрящами.

При этом нарушается стабильность и активность суставной деятельности; наблюдается ассиметрия мышечного тонуса; происходят нарушения в связочном аппарате и фасциях.

Возникновение ретролистеза, со смещением позвонка кзади, как правило, является результатом травмы или других повреждений позвоночного столба:

- при давних повреждениях межпозвонковых дисков;

- в ситуации, когда перегружены позвоночные сегменты, имеющие различные направления при движении;

- компрессионный перелом;

- разрыв связки.

Позвонки L 3 и L2 наименее подвержены ретролистезу, который может возникнуть лишь как результат прямого травмирования позвоночного столба. Часто патологический процесс – ретролистез позвонка, развивается, когда происходит размягчение межпозвонковых дисков с их истиранием и разрывом. Когда отсутствует поддержка нижнего позвонка с какой-либо патологией, происходит смещение позвонка верхнего. Пожилые люди подвергаются ретролистезу позвонка, как последствию такого заболевания, как артрит, когда истощается дисковая ткань.

Провоцировать развитие процесса ретролистеза позвонка могут следующие причины:

- заболевания позвоночника — спондилез и остеохондроз;

- наличие врожденной слабости позвоночных структур;

- наследственный фактор;

- опухолевые процессы в позвоночнике и окружающих его структурах;

- наличие возрастных изменений структур позвоночного столба.

Среди людей, предрасположенных к заболеванию со смещением позвонка большой процент занимают мужчины, в зону действий которых входит тяжелый физический труд, деятельность с кратковременными, интенсивными нагрузками на позвоночник у спортсменов — штангистов, борцов, акробатов. Возможность развития ретролистеза позвонка у маленьких детей возникает при травмах и занятиях травмоопасным спортом.

Клинические проявления ретролистеза позвонка

Патология может не проявлять себя достаточно длительное время, протекать в скрытой форме с болевыми ощущениями, возникающими у человека в результате действий с физическими нагрузками. Происходит постепенное нарастание болевой интенсивности с добавлением сопутствующих симптомов. Пациент жалуется на боли определенной локализации. Их выраженность определяется патологическим процессом, приводящим к нарушению обеспечения двигательных функций сегмента из-за того, что мягкие ткани становятся нестабильными.

Давление, которое оказывает смещенный позвонок на нервную структуру, приводит к ее дисфункции, которая сопровождается спазмами мышц. Ретролистез с нестабильностью тканей приводит к ощущениям дискомфорта в патологической зоне, а в дальнейшем — к выраженным нарушениям движений во всем позвоночнике.

Поясничный отдел — ретролистез позвонка

Проявление ретролистеза позвонка L5, который является более распространенным видом патологии, болью в зоне поясничного отдела позвоночника, часто сопровождается симптомами неврологического характера, в сложных случаях развивается паралич, поражающий нижнюю часть тела. В сочетании с ретролистезом позвонка L5 возможно развитие ретролистеза позвонка L4, с похожими проявлениями. При ретролистезе поясничного отдела влияние нагрузок на L5 и расположение замыкательной пластинки S1 зависит от выраженности поясничного лордоза.

Клинические проявления патологии:

Симптомы при ретролистезе отличаются:

- болью, возникающей во время физической, даже небольшой нагрузке или неловком движении в поясничной зоне, иррадиирующей в ногу,

- непроизвольным укороченным шагом во время ходьбы;

- ноющими болями, возникающими при долгом пребывании в статичных позах;

- различными нарушениями чувствительности;

- расположенные рядом внутренние органы работают с функциональными нарушениями;

- проявлением симптома Вассермана, с возникновением резкого болевого ощущения в паху во время поднятия нижней конечности кверху, когда пациент лежит вниз животом;

- появляется выраженный симптом Ласега — возникают болевые ощущения в поясничной зоне, вдоль седалищного нерва, во время поднятия вытянутой нижней конечности, когда пациент лежит на спине, и эти болевые симптомы исчезают во время сгибания коленного сустава.

Грудной отдел – ретролистез

Грудной отдел отличается одной особенностью – у него есть дополнительная фиксация позвоночного столба, благодаря верхнеплечевому поясу и грудной клетке, что является препятствием для любых сдвиговых нагрузок, поэтому такая патология, как ретролистез позвоночника наблюдается в грудном отделе редко. Локализация ретролистеза в данном отделе позвоночного столба проявляется характерными признаками: болью в области развития патологии; онемением верхних конечностей; одышкой, кашлем; удушающими приступами; язвенной болезнью, болями внутренних органов, такими как печень, желчный пузырь, почки.

Шейный отдел — ретролистез

Самый анатомически сложный и легко травмируемый отдел позвоночного столба — шейный отдел отличается следующими особенностями:

- слабым мышечным корсетом;

- отсутствием межпозвонкового диска в соединении черепа и последующего позвонка, и в соединении первого и второго позвонка;

- позвоночные артерии проходят через канал, образованный поперечными позвонковыми отростками;

- шейный отдел позвоночника отличается наибольшей подвижностью.

Позвоночные артерии и нервные окончания играют большую роль в питании головного мозга, его жизненно важных задних отделов. При ретролистезе шейные позвонки смещаются и сдавливают их, что может привести к гипертонической болезни, развитию признаков нарушения мозгового кровообращения, которые плохо поддаются лечению.

При развитии ретролистеза в шейном отделе возможно появление следующих симптомов:

- головная боль,

- головокружение;

- появление шума в ушах;

- боль в шейной зоне;

- повышенное, а так же нестабильное артериальное давление;

- нарушение зрения;

- проявления тошноты;

- появление слабости и онемения рук;

- симптоматика усиливается во время движения головой.

Развитие ретролистеза в шейном отделе С3 — С5 ведет к длительному, затяжному течению, устойчивым функциональным нарушениям, результатом которых может утрата трудоспособности пациента.

Диагностика ретролистеза

У ретролистеза есть одна особенность, если сравнивать это заболевание с другими патологиями позвоночного столба, которая характеризуется высоким уровнем сползаний позвонков. Обследование необходимо проводить тщательно, устанавливая точный размер и характер смещений позвонка и сопутствующих повреждений. Первичный осмотр основывается на жалобах больного. Врач, в то же время, проверяет и присутствующие неврологические отклонения. Для подтверждения заболевания используются следующие методы исследований:

- Рентгенография — показывает наличие остеофитов и характерных костных разрастаний

- МРТ — магнито-резонансная томография – для обнаружения морфологических изменений в связках, дисках, нервных корешках, спинном мозге. Ретролистез связан с выпиранием позвонка, незаметным при рентгенологическом исследовании, а метод магнитно-резонансной томографии позволяет его обнаружить. Этот вид исследования служит для лучшего прогнозирования развития процессов и нахождения наиболее адекватной тактики при лечении ретролистеза.

- Электронейромиография — эта диагностика регистрирует и анализирует биоэлектрическую активность, отражает состояние волокон, когда на них действует мышечное напряжение и в режиме покоя. Метод применяют, когда необходимо определить область и степень повреждений нервной системы.

- УЗДГ – ультразвуковая доплерография сосудов – исследование применяется для выявления состояния сосудов.

Для выбора эффективного метода лечения ретролистеза, врач на приеме определяет стадию заболевания, интенсивность болей, функциональные нарушения в мышцах и внутренних органах.

Консервативный метод лечения

Когда заболевание своевременно выявлено, консервативный метод лечения при начальной степени ретролистеза, дает неплохие результаты. Лечение ретролистеза может включать в себя следующие методы и рекомендации:

Тактика лечения определяется состоянием пациента, учитывается и то, что ретролистез — травматичное искривление позвоночного столба. Необходимо осторожно назначать лечебную гимнастику, по той причине, что возможно провоцирование ухудшения самочувствия пациента из-за нагрузки на больной сегмент.

При заболевании назначаются специальные воротники, корсеты или пояса, снимающие нагрузку с мышц шеи и спины, являющиеся ортопедической коррекцией. Носить их нужно определенное, не длительное время, чтобы не способствовать атрофии мышечного аппарата.

Аутогравитационная терапия (лечебное вытяжение позвоночника) – одна из эффективных мер, способствующая разряжению межпозвоночных тканей, их питанию, предотвращающая разрушительные дистрофические и дегенеративные процессы в них.

Медикаментозная терапия

Медикаментозное лечение назначается пациентам с мышечными спазмами и выраженными болями, с применением для лечения обезболивающих и противовоспалительных средств, препаратов при неврологических симптомах. При наличии сопутствующих заболеваний врач может назначить препараты для улучшения состояния суставов.

Медикаментозные средства, назначаемые при ретролистезе:

- анальгезирующие препараты – для уменьшения и устранения болевых ощущений;

- НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), для снятия воспалительных процессов и уменьшения болевого синдрома;

- назначение миорелаксантов помогает снижению тонуса мышц, уменьшает боли;

- нейропатическими средствами лечат нервную систему с органическими поражениями.

В сложных случаях к курсу лечения ретролистеза может быть добавлен курс эпидуральных стероидных инъекций, состоящий из двух-трех процедур, для устранения болевого синдрома, отеков, раздражений и онемений. Вводят стероидный препарат (кортизон) в область эпидурального пространства.

Хирургическое лечение ретролистеза

К операции прибегают в случае, если у пациента:

- выраженный ретролистез высокой степени;

- устойчивая неврологическая симптоматика;

- консервативное лечение не принесло необходимого эффекта.

Хирургическое вмешательство зависит от того насколько смещен позвонок. С помощью операции выравнивают и фиксируют позвонки в правильном положении. При сдавливании сосудистых или нервных структур костными наростами или опухолями производят операцию по их удалению. Специальными имплантатами укрепляют позвонок, при смещении, вызванном нестабильным связочно-мышечным аппаратом.

Послеоперационный восстановительный период, во время которого запрещено вести активный образ жизни, составляет несколько месяцев и может длиться до 1 года. В настоящее время используют современные методы хирургического лечения ретролистеза позвоночника – при одном из них соединяют смещенные позвонки с помощью специальных винтов, прикрепляя их к металлической конструкции.

Профилактика ретролистеза

Так как ретролистез вызывается травмами и повреждениями позвоночника, то профилактические мероприятия состоят из их профилактики. Важный толчок для развития патологии в посттравматический период – это подъем тяжелых предметов, в результате которого выпячивается наиболее перегруженный диск, разрывается связочный аппарат.

Для снижения нагрузки на спину во время поднятия тяжелого предмета, необходимо приседать, перенося часть нагрузки на ноги. Необходимое условие при переносе тяжестей – равномерное распределение веса на обе руки. Если существуют предрасполагающие факторы, то во избежание развития патологии, важно соблюдение некоторых правил:

- для укрепления мышечного каркаса необходимо выполнять регулярные физические упражнения;

- по возможности стараться не травмировать позвоночник, и проводить своевременное и адекватное лечение полученных травм;

- принятие витаминно-минеральных комплексов с кальцием в составе;

- профессиональным спортсменам очень важно выполнение специального физкультурного комплекса, в который входят упражнения, препятствующие патологии смещения позвонков.

Надо задуматься о том, что травмируя позвоночник в молодом возрасте, мы тем самым запускаем механизм развития дегенеративно-дистрофического процесса в его тканях. Межпозвонковые грыжи и такие заболевания, как остеохондроз и листезы различного типа могут явиться результатом того давнего травмирования. Предупреждение этого заболевания полностью невозможно.

Патология ретролистеза позвоночного столба часто приводит к неврологическим осложнениям, в отличие от листезов другого вида. В сложных случаях возможна спинномозговая компрессия. Болевой синдром при ретролистезе – частая причина того, что пациент становиться нетрудоспособным.

Врачи «Медицинского центра ДА!» при ретролистезе назначают комплексное лечение, используя консервативные методы.

Записаться на консультацию можно по тел.8(812) 323 15 03

Все права защищены законом об авторском праве. Никакая часть содержимого сайта не может быть использована, репродуцирована, передана любым электронным, копировальным или другим способом без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав.

Источник