- Лечение кокцигодинии: физическая реабилитация

- Примерный комплекс физических упражнений

- Типичные упражнения, выполняемые в изометрическом режиме

- Постизометрическая релаксация мышц (ПИР)

- Кокцигодиния — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы кокцигодинии

- Патогенез кокцигодинии

- Классификация и стадии развития кокцигодинии

- Осложнения кокцигодинии

- Диагностика кокцигодинии

- Лечение кокцигодинии

- Медикаментозная терапия

- Мануальная терапия

- Физиотерапия

- Хирургическое лечение

- Прогноз. Профилактика

Лечение кокцигодинии: физическая реабилитация

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Комплекс консервативного лечения кокцигодинии включает в себя прежде всего большой объем физиотерапевтических процедур: дарсонвализация введением электрода в прямую кишку; ультразвук с анальгезирующей смесью или гидрокортизоном, парафиновые аппликации, лечебные грязи, озокерит.

Ведущее значение в реабилитации больных кокцигодинией принадлежит средствам ЛФК, которые должны решать следующие задачи:

- Улучшать трофические процессы органов малого таза.

- Укреплять мышечно-связочный аппарат тазового дна, тазового пояса, мышц брюшного пресса и спины.

- Способствовать восстановлению анатомо-топографических взаимоотношений органов малого таза.

- Содействовать снятию патологической доминанты в коре головного мозга.

- Оказать общеукрепляющее воздействие на организм больного. При включении средств ЛФК в комплексную терапию заболевания, наряду с общими принципами физической тренировки, необходимо учитывать следующие методические указания:

- Дифференцировать методику применения средств ЛФК в зависимости от степени тяжести (легкая, средняя, тяжелая), возраста и толерантности к физической нагрузки больного.

- Использовать различные исходные положения при выполнении физических упражнений: а) при легкой степени — лежа, стоя, и лишь со второй половины курса лечения — сидя; б) при средней степени — те же, исключив и.п. — сидя; в) при тяжелой — стоя на четвереньках, антиортостатическое (лежа на спине на наклонной плоскости с приподнятым ножным концом, угол которой можно менять до 30° в зависимости от переносимости отрицательной гравитационной нагрузки), лежа на боку.

- Применять в занятиях специальные изотонические упражнения и изометрические (статические) напряжения с целью максимального укрепления мышечно-связочного аппарата тазового дна, тазового пояса, мышц спины и брюшного пресса.

Примерный комплекс физических упражнений

- И.п. — стоя, ноги вместе, руки опущены. Медленно поднять руки вверх, отвести ногу назад, прогнуться — вдох, вернуться в и.п. — выдох. Повторить каждой ногой по 2-3 раза.

- И.п. — то же. Подняв согнутую ногу, трижды подтянуть колено руками к груди, голову наклонить — выдох, вернуться в и.п. — вдох. Стараться не сгибать опорную ногу. Повторить каждой ногой по 4-6 раз.

- И.п. — стоя, ноги врозь, руки на поясе. Круговые движения тазом. Повторить по 8-12 раз в каждую сторону.

- И.п. — стоя, ноги вместе, руки опущены. Пружинистые приседания с одновременным подниманием рук через стороны вверх. Повторить 12-16 раз.

- И.п. — стоя, ноги врозь, руки в стороны. Повернуть руки кистями вверх, голову отвести назад, прогнуться — вдох, досчитать до трех, затем вернуться в и.п. Повторить 8- 12 раз.

- И.п. — сидя, ноги согнуты, колени руками притянуты к груди, голова опущена, спина круглая. Перекатываясь на спине, коснуться головой пола, вернуться в и.п. Повторить 8-12 раз.

- И.п. — лежа на спине, ноги согнуты и разведены, руки вдоль туловища. Поднять таз, колени развести в стороны, напрячь мышцы ягодиц, сохранять это положение 3-5 секунд. Повторить с небольшими интервалами 8-12 раз.

- И.п. — то же, но ноги широко разведены. Наклонить одну ногу до предела внутрь, другую — до предела наружу. Затем — наоборот. Повторить по 4-6 раз.

- И.п. — то же. На 5-7 с с усилием соединить колени, Повторить 8-12 раз с 7-10-секундными интервалами для отдыха.

- И.п. — лежа на спине, согнутые ноги чуть подняты. Выполнять упражнение «велосипед» в течение 10-15 с. Повторить 4-6 раз с 10-15-секундными интервалами для отдыха.

- И.п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Сесть без помощи рук и выполнить три пружинистых наклона вперед, стараясь лбом коснуться коленей. Повторить 12- 16 раз.

- И.п. — лежа на спине, согнутые ноги слегка подняты. Повернуть обе ноги влево, стараясь левым коленом коснуться пола. То же в другую сторону. Повторить 12-16 раз.

- И.п. — лежа на спине, вдоль туловища. Поднять, слепив, согнутые ноги и попытаться носками коснуться пола за головой. Повторить 8-12 раз.

- И.п. — сидя и упираясь руками сзади, таз слегка приподнят. Выполнять поочередные махи ногами вперед-вверх. Повторить 8-12 раз каждой ногой.

- И.п. — стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться на зад, затем вернуться в и.п. Повторить 6-8 раз.

- И.п. — то же. Сесть на пол — влево, вернуться в и.п. Повторить 8-12 раз в каждую сторону.

- И.п. — лежа на животе, fir-кисти на затылке. Приподнять голову и плечи, сохранять это положение 3-5 секунд, вернуться в и.п. Повторить 8-12 раз.

- И.п. — лежа на животе, кисти на полу около плеч. Согнув ногу, отвести колено в сторону и посмотреть на него. Повторить

8-12 раз каждой ногой.

Большинство специальных физических упражнений следует выполнять в чередовании сокращений и расслаблений мышц промежности, что осуществляется соответственно в фазу вдоха и выдоха. Для полноценного сокращения всех мышц промежности следует больной одновременно «втянуть» анус, сжать влагалище и попытаться замкнуть наружное отверстие мочеиспускательного канала.

- Изометрические напряжения мышц необходимо выполнять каждый раз с максимально возможной интенсивностью. В зависимости от периода курса ЛФК число таких напряжений мышц варьируется от 1 до 4, длительность (экспозиция) напряжения составляет 3-7 с.

Типичные упражнения, выполняемые в изометрическом режиме

- И.п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и разведены, руки на внутренней стороне коленей. Соединять колени, преодолевая сопротивление рук. Повторить 8- 12 раз, делая 10-15-секундные интервалы для отдыха.

- И.п. — лежа на спине, зажав согнутыми коленями волейбольный или резиновый мяч. В течение 5-7 с сдавливать мяч коленями, препятствуя руками выпячиванию живота. Повторить 6-8 раз, делая 10-15-секундные интервалы для отдыха.

- И.п. — лежа на спине, ноги выпрямлены, мяч зажат между стопами. Сдавливать мяч стопами в течение 5-7 с. Повторить 6- 8 раз, делая 10-15-секундные интервалы для отдыха.

- И.п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Разведя колени, приподнять таз и напрячь мышцы ягодиц на 3-5 с. Повторить 6-8 раз, делая 10-15-секундные интервалы для отдыха.

При выполнении изометрических напряжений следует учитывать следующие особенности их проведения: а) применять преимущественно и.п. пациента — лежа на спине (на боку) и «антиортостаз»; б) дыхание должно быть равномерным, с некоторым удлинением выдоха (не допускается задержка дыхания!); в) «рассеивать» и чередовать напряжения мышц с упражнениями изотонического характера; г) после каждого повторения изометрического напряжения выполнять дыхательные упражнения и упражнения в произвольном расслаблении мышц.

- Исключить в занятиях беговые упражнения, ускоренную ходьбу, прыжки и подскоки, рывковые движения, резкие перемены положений туловища и нижних конечностей, элементов натуживания, а в начале курса лечения и наклоны туловища вперед.

- Все упражнения следует выполнять в спокойном темпе, ритмично. Занятия проводятся 2-3 раза ежедневно, желательно с музыкальным сопровождением.

- Для закрепления эффекта целесообразно использование физических упражнений в сочетании с электростимуляцией мышц тазового пояса, задней группы мышц бедра и акупунктурой.

- Обязательно включение в комплекс лечебных мероприятий элементов лечебного массажа, точечного и сегментарно-рефлекторного массажа.

Постизометрическая релаксация мышц (ПИР)

1. ПИР грушевидной мышцы.

- И.п. пациента — лежа на животе. Нога на стороне релаксируемой мышцы согнута в коленном суставе и ротирована кнутри. Одноименная с ногой пациента рука врача фиксируется на пятке пациента, другая пальпирует грушевидную мышцу. На вдохе пациент приводит голень, оказывая при этом давление на руку врача. Положение фиксируется в течение 7-10 с. На выдохе — врач проводит пассивное растяжение мышцы, отводя голень в противоположную сторону. Прием повторяется 3-4 раза;

- и.п. пациента — лежа на животе, колени расположены на уровне края кушетки. Ноги согнуты в коленных суставах. Руки врача крест-накрест фиксируют стопы пациента. На вдохе больной сводит колени, врач оказывает дозированное сопротивление этому движению. Положение фиксируется в течение 7-10 с. На выдохе — пациент расслабляется, врач проводит пассивное растяжение мышц, усиливая разведение голеней.

2. ПИР мышц тазового дна (мышца, поднимающая задний проход, копчиковая мышца, наружный сжиматель заднего прохода)

И.п. пациента — лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища. Кисти рук врача крестообразно фиксируют медиальные поверхности ягодиц больного. На вдохе пациент напрягает и сводит ягодицы, а руки врача оказывают дозированное сопротивление этому движению (7-10 с). На выдохе — врач проводит пассивное растяжение мышц, разводя ягодицы в стороны. Прием повторяется 3-4 раза.

3. ПИР большой и средней ягодичных мышц).

И.п. пациента — лежа на спине, нога на стороне релаксируемых мышц, согнута в коленном и тазобедренном суставах. Одноименной с ногой пациента рука врача фиксирует область голеностопного сустава сверху, другая — коленный сустав. На вдохе — пациент незначительным усилием пытается выпрямить ногу, а рука врача оказывает дозированное сопротивление этому движению (7-10 с). На выдохе — врач проводит пассивное растяжение мышцы, усиливая давление на коленный и голеностопный суставы:

- в направлении одноименного плеча происходит мобилизация lig. sacrotuberale;

- в направлении противоположного плеча происходит мобилизация lig. sacrospinale.

Прием повторяется 3-4 раза.

4. ПИР приводящих мышц бедра.

- И.п. пациента — лежа на спине, ноги разведены. Руки врача крестообразно фиксируют бедра в нижней их трети (с внутренней стороны). На вдохе пациент сводит ноги, а руки врача оказывают дозированное сопротивление этому движению (7-10 с). На выдохе — врач проводит пассивное растяжение мышц, разводя ноги пациента в стороны. Прием повторяется 3-4 раза.

- И. п. пациента — лежа на спине, нога согнута в коленном и тазобедренном суставах и отведена, насколько возможно в сторону. Одна рука врача фиксирует коленный сустав сверху, другая — крыло подвздошной кости. На вдохе пациент пытается привести колено, не выпрямляя при этом ногу, а врач оказывает дозированное сопротивление этому движению (7-10 с). На выдохе — врач проводит пассивное растяжение мышц, отводя колено к кушетке. Прием повторяется 3-4 раза.

- И. п. пациента — лежа на спине (на краю кушетки), ноги согнуты в коленном и тазобедренном суставах. Руки врача крест-накрест фиксируют колени пациента. На вдохе пациент сводит колени, а руки врача оказывают дозированное сопротивление этому движению (7-10 с). На выдохе — врач пассивно растягивает мышцы, увеличивая разведение бедер пациента.

5. ПИР задней группы мышц бедра.

И.п. пациента — лежа на спине. Одна рука врача фиксирует стопу в области пальцев, другая — голеностопный сустав. На вдохе пациент проводит подошвенное сгибание стопы, а руки врача оказывают дозированное сопротивление этому движению (7-10 с). На выдохе — руки врача проводят тыльное сгибание стопы, поднимая прямую ногу вверх. Прием повторить 3-4 раза.

В стационарных условиях хороший эффект оказывают пресакральные блокады по Вишневскому, новокаиново-спиртовые блокады по Аминеву. Спирт-новокаиновые эпидурально-сакральные блокады применяются при наиболее упорных болях. Хороший эффект оказывает сочетание пресакральных новокаиновых блокад с массажем леваторов и копчиковой мышцы.

Хирургическое лечение кокцигодинии, как правило, не приносит облегчения больным. Кокцигэктомия показана только при переломе или вывихе копчика.

Источник

Кокцигодиния — симптомы и лечение

Что такое кокцигодиния? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гавриловой Т. А., проктолога со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Кокцигодиния, или анокопчиковый болевой синдром — это группа заболеваний, объединённых таким симптомом, как боль в заднем проходе, области промежности и копчике, которая может иррадиировать в крестец, ягодицы и половые органы. Эти боли могут беспокоить человека в течение всей жизни, временно пропадая и возвращаясь. Заболевание часто является хроническим.

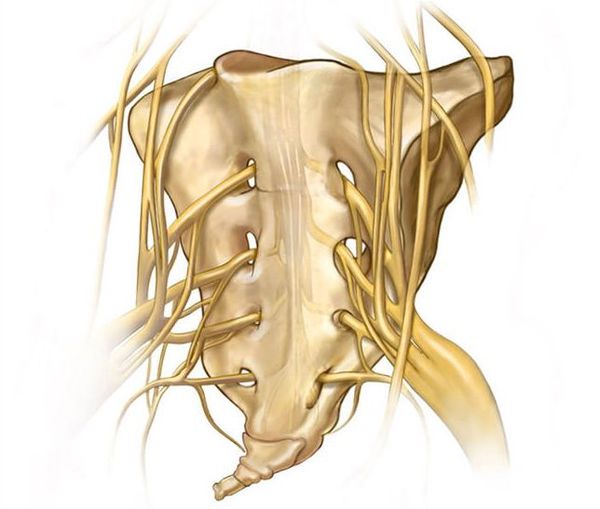

Копчик — самый нижний конечный фрагмент позвоночника. Он представляет собой слияние 4-5 позвонков, прикреплённых к крестцовому отделу посредством хрящевого диска. Особенностью это соединения является отсутствие между позвонками желеобразной структуры — пульпозного ядра. Поэтому в норме движение в суставе отсутствует, а основная причина проявлений болей при данном заболевании — повреждение, ущемление нервов, расположенных в копчиковой и крестцовой зоне.

Характер причин данной патологии до сих пор неточен [1] . Пусковыми механизмами кокцигодинии могут быть:

- опухолевый процесс в крестцово-копчиковой области: метастазы опухоли , первичный рак, доброкачественные опухоли по типу хондромы, пресакральная киста;

- роды, осложнённые крупным плодом;

- ортопедические дефекты малого таза: врождённые патологии развития спинного мозга (незарастание дужки позвонка, дисплазия тазовых костей), а также приобретённые, т. е. посттравматические;

- ишемизация (уменьшение кровоснабжения) копчикового, пресакрального нервного сплетения;

- артрит, остеохондроз , возникновение кальцификатов (отложений солей кальция) в крестцово-копчиковом сочленении [5] ;

- воспалительные процессы в пространстве малого таза: проктиты, уретриты , простатиты , сальпингоофориты (воспаление яичников и маточных труб );

- хирургическое вмешательство на органах малого таза и промежности [2] .

Выделяют также идиопатическую кокцигодинию, т.е. не связанную с другими патологическими состояниями. Важную роль в её возникновении играет эмоциональное напряжение и стрессы.

Кокцигодиния чаще встречается у женщин, что можно объяснить гендерными особенностями строения (широкий таз и большая его ротация), а также детородными функциями (осложнённые роды). Она часто сочетается с заболеваниями органов малого таза, такими как простатит, эндометриоз , цистит и др. Данные пациенты длительное время наблюдаются у уролога, гинеколога, проктолога и хирурга.

Часто боли возникают у людей, вынужденных длительное время находиться в положении сидя: бухгалтеров, программистов, офисных работников. Это связано с дегенеративными изменениями и статической деформацией копчика.

Симптомы кокцигодинии

Проявляется кокцигодиния болевым синдромом тупого, ноющего, распирающего, тянущего, монотонного характера в области копчика с иррадиацией в ягодицы, промежность, половые органы и крестец. Сила боли может меняться в зависимости от положения тела больного: усиливается при положении сидя (особенно на жёсткой поверхности), уменьшается при ходьбе, проявляется порой в положении лёжа, в ночное время, при чихании, кашле, физических нагрузках, занятиях спортом или сексе. Часто проявляется при дефекации в связи с растяжением ампулы прямой кишки газами и каловыми массами. Иногда пациент испытывает временное облегчение после опорожнения кишечника [3] .

Больной становится осторожным в движениях, в положении сидя чаще перемещает вес тела на одну ягодицу, передвигается плавно. Такие изменения при нагрузке на мышцы и суставы влекут за собой сколиотические изменения позвоночника, деформацию суставов, перенапряжение мышц.

Из-за постоянного болевого синдрома меняется и настроение человека, появляется страх, депрессия , раздражительность, бессонница , утомляемость, снижение трудоспособности. Нередко проявление болей сопровождается вегетативными реакциями: повышением потоотделения, периферическим приходящим ангиоспазмом (спазмом сосудов), диареей, рвотой.

Заболевание носит хронический характер, обострения провоцируются стрессовыми ситуациями, общим переохлаждением, чрезмерной или непривычной физической нагрузкой. Существует сезонность заболевания.

Патогенез кокцигодинии

Слово «копчик» происходит от древнегреческого слова «κόκκυξ» — «кукушка», что говорит о его клювовидной форме. Ранее в области копчика был хвост, с помощью которого человек мог цепляться за ветви. Также хвост служил органом равновесия, с его помощью распределялась нагрузка на кости и мышцы таза. Человеческие эмбрионы до сих пор на определённом этапе развития имеют хвост, который потом перестаёт выступать над поверхностью тела.

Основные роли копчика:

- Крепление мышц и связок, которые принимают участие в работе органов малого таза: мочевого пузыря, влагалища, прямой кишки, матки, предстательной железы. К ним относятся прямокишечно-копчиковая, крестцово-седалищная связки, несколько крестцово-копчиковых связок, копчиковая мышца, мышца, поднимающая анус, волокна ягодичной мышцы, элементы тазового апоневроза. Опосредовано копчик связан с твёрдой мозговой оболочкой, а непарный вегетативный ганглий расположен на уровне крестцово-копчикового соединения.

- Крепление ягодичных мышц, которые участвуют в разгибательно-сгибательном движении, подвижность тазобедренных суставов.

- Участие в родовом процессе женщины: расхождении тазового дна и формировании родового пути.

- Опора для позвоночного столба.

Особенностью крестца и копчика является губчатое строение их костной ткани. Она состоит из разнонаправленных костных пластинок с обильным кровоснабжением. Это строение обеспечивает лёгкость конструкции, поддерживающей все органы малого таза.

Боли в копчике возникают при спастических и тонических изменениях в мышцах малого таза. Происходит это из-за патологии крестцово-копчикового сплетения, изменений в области суставов, мышц и костей. Часто это связано с прежним травмированием, которое ведёт к развитию фиброзных процессов (образованию рубцов) и миозиту леваторов — мышц, поднимающих задний проход [4] . Данные изменения провоцируют причины, указанные выше:

- крупный плод во время родов травмирует крестцово-копчиковый сустав;

- ортопедические дефекты малого таза приводят к изменению осевой нагрузки скелета;

- нарушение кровоснабжения копчикового, пресакрального нервного сплетения ведёт к спастическим и тоническим изменениям мышц малого таза;

- появление остеохондроза и кальцификатов в крестцово-копчиковом соединении ведёт к нарушению мобильности [5] ;

- воспаление в области малого таза ведёт к нервальным раздражениям и тоническим реакциям в мышцах малого таза. Появляется гипертонус мышц, триггерные точки;

- операция, связанная с органами малого таза или промежности, может привести к фиброзу и, как следствие, кокцигодинии.

Существует процент пациентов, у которых появление анокопчикового болевого синдрома не связано ни с одним из перечисленных патогенетических процессов. В связи с этим вопрос проявления кокцигодинии до сих пор актуален, а этиопатогенитические факторы изучены не полностью.

Классификация и стадии развития кокцигодинии

Единой классификации кокцигодинии на сегодняшний день не существует. Мы рассмотрим самые распространённые из них.

Аминев А. М. в 1969 году составил классификацию кокцигодинии, основанную на причинах её возникновения [11] . Он выделил четыре группы заболевания:

- идиопатическая кокцигодиния — нет чёткой связи с патологическими процессами в тканях в области крестца и копчика;

- посттравматическая кокцигодиния — падения на копчик, переломы, смещение;

- вторичная кокцигодиния — связана я воспалительными процессами в органах малого таза;

- спинальная кокцигодиния — возникает при поражениях в спинном мозге и его оболочках.

Через шесть лет Перов Ю. А. предложил классификацию, которая стала пользоваться большей популярностью, особенно среди врачей общей практики [4] . Он также разделял болезнь по этиопатогенетическим признакам:

- травматическая кокцигодиния — возникает при падении на копчик, переломах, смещениях;

- воспалительно-токсическая кокцигодиния — является следствием воспаления органов малого таза;

- нейродистрофическая кокцигодиния — проявляется при поражениях в спинном мозге и его оболочках;

- идиопатическая кокцигодиния — нет чёткой связи симптомов болезни с патологическими процессами в тканях крестцово-копчиковой области.

Антадзе А. А. в 1986 году структурировал данное заболевание по-иному, предложив объединить некоторые группы причин:

- нейродистрофическая кокцигодиния — является последствием травм, остеохондроза, врождённых пороков развития;

- воспалительно-токсическая кокцигодиния — разнообразные патологические процессы, протекающие в органах малого таза;

- сосудистая кокцигодиния — возникает при ишемизации, атеросклерозе , сахарном диабете;

- идиопатическая кокцигодиния — нет чёткой связи с патологическими процессами в тканях крестцово-копчиковой области [4] .

Существенных отличий в предложенных классификациях нет. В настоящее время доктор на своё усмотрение определяет, какой из них пользоваться.

Осложнения кокцигодинии

Частота осложнений при кокцигодинии составляет не более 5 % [4] . Длительный ноющий болевой симптом заставляет пациентов обращаться за медицинской помощью, не доводя ситуацию до пика. Однако на фоне доминанты боли могут возникать функциональные расстройства органов малого таза и порой даже брюшной полости, такие как поллакиурия (учащённое мочеиспускание ) , запоры, диарея, рвота.

В связи с неравномерным распределением веса при опоре в положении сидя возникает асимметрия, ведущая к сколиотическим изменениям позвоночника (сколиозу), идёт нагрузка на суставы малого таза и нижних конечностей.

На фоне длительного болевого синдрома возникает депрессия и страх «неизлечимого заболевания». Периодически возникающие фобические состояния порой требуют специализированной психотерапии.

В литературе зафиксированы случаи образования хронических язв на ногах на фоне ангионевроза (нарушение иннервации сосудистой стенки) нижних конечностей, причём боли, начинаясь в крестцово-копчиковой области, распространялись на стопы.

У пациента меняется характер передвижения в пространстве, меняется походка. Человек передвигается в полусогнутом положении мелкими шагами, будто между ног он несёт какой-то предмет. Описаны случаи настолько выраженной острой и длительной боли, что пациент не мог передвигаться, приседать, сгибать нижние конечности [10] .

Диагностика кокцигодинии

Для диагностики кокцигодинии крайне важно собрать анамнез, уточнить характер болей. Часто выявляются давние забытые травмы, падение на копчик, трудные роды крупным плодом, хирургические вмешательства в малом тазу (например, удаление кисты яичника, устранение опущения влагалища и множество других). Эти данные позволяют предположить патогенез процесса и в дальнейшем выбрать точки воздействия на симптом боли [6] .

В обязательный перечень исследования входит ректальный пальцевой осмотр. При кокцигодинии проявляется болезненность при исследовании в области копчика, определяется тугой тяж (шнуровидное уплотнение) крестцово-остистой связки. Данное исследование позволяет оценивать состояние мышц малого таза, присутствие в них гипертонуса (перенапряжения).

Также всем назначается ректороманоскопия — исследование слизистой оболочки прямой кишки и иногда части сигмовидной кишки с помощью ректороманоскопа. Его проведение необходимо для исключения патологии прямой кишки, а также определения наличия опухолей. Ректороманоскопия должна выполняться на пустой желудок. Перед исследованием кишечник нужно очистить с помощью клизм.

Кроме того, пациентам назначается рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях. Часто с помощью данного метода визуализации можно определить посттравматический подвывих копчика, дегенеративные изменения в крестцово-копчиковом диске, склероз или спондилёз [7] . Для более точной диагностики выполняется КТ или МРТ малого таза, которые позволяют выявить отёк тканей у копчика.

В неясных случаях возможно дополнительно привлечение других методов диагностики. К ним можно отнести:

- ирригографию — рентгенологическое исследование кишечника с введением в него контрастного вещества;

- дефекографию — оценка процесса дефекации путём введения в кишечник контрастного вещества под рентген-контролем;

- манометрию — измерение давления в исследуемых органах пищеварительного тракта.

Диагноз кокцигодинии порой требует исключения заболеваний органов малого таза, поэтому пациент консультируется с урологом, гинекологом на наличие хирургических вмешательств, миомы тела матки, а также с ревматологом на наличие коксартрозов (воспаления тазобедренных суставов ) , синовитов малого таза (множественного воспаления суставов ) . Также в обязательном порядке проводится ультразвуковое исследование.

Лечение кокцигодинии

Данное заболевание крайне плохо поддаётся лечению. Результат терапии часто зависит от причины проявления болей. Хороший эффект даёт именно комплексная терапия.

К формам лечения можно отнести:

- медикаментозную терапию;

- мануальную терапию;

- физиотерапию;

- оперативное лечение [9] .

Медикаментозная терапия

Основная группа препаратов данного вида лечения — это нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они не только борются с воспалением, но и позволяют устранить боль. Их желательно вводить ректально, т. е. использовать в виде свечей или микроклизм.

Не последнее место в лечении кокцигодинии занимают препараты группы миорелаксантов. Они позволяют снизить тонус мышц. Применяют антидепрессанты, так как они пролонгируют и усиливают действие обезболивающих средств. Также их принимают в связи с тем, что на фоне постоянной боли возникают фобии и депрессивный синдром.

При недостаточной эффективности показано местное введение обезболивающих средств в виде блокад: препараты лидокаина в комбинации с глюкокортикостероидами, например с дипроспаном . Данный вид терапии позволяет в 80 % случаев справиться с интенсивностью боли.

Мануальная терапия

Определённой эффективностью обладает массаж спазмированных мышечных структур, в том числе и через прямую кишку, определение триггерных точек. Мануальные врачебные манипуляции направлены на снятие спастических явлений. Хороший результат даёт акупунктура (иглорефлексотерапия). Её лечебный эффект связан с непосредственным влиянием на иннервацию и кровоснабжение мышц путём воздействия на тонус сосудов [8] .

Физиотерапия

В комплексной терапии кокцигодинии также широко используются физиотерапевтические методики [8] . К ним относятся:

- электрофорез с новокаином — введение в организм лекарственного средства путём воздействия на кожу слабого электрического тока;

- ректальная дарсонвализация — воздействие высокочастотного тока на триггерные зоны;

- лазеротерапия.

При системном подходе они ускоряют процесс расслабления тонической мускулатуры мышц тазового дна.

Хирургическое лечение

Операция при кокцигодинии проводится только в случае перелома или вывиха копчика, а также при неэффективности консервативной терапии. Видов оперативного лечения существует несколько. Самые распространённые — кокцигэктомия (удаление копчика) и ламинэктомия (удаление части копчика). В последнее время операции проводятся путём локального радиочастотного воздействия (радиочастотной абляции).

Лечение кокцигодинии, особенно хронической, протекающей длительное время, требует большого терпения от больного и от врача. Многое зависит от доверия пациента: ему необходимо объяснять, что процесс является доброкачественным, призвать к спокойствию и терпению.

Прогноз. Профилактика

Проблема кокцигодинии на современном уровне решена не полностью. Часто результаты лечения многофакторны и зависят от причины возникновения заболевания.

Так как болезнь является хронической, сезонной, провоцируется физическим воздействием или стрессовой ситуацией, пациентам требуется наблюдаться у проктолога, невролога и время от времени проходить курс назначенной терапии [10] .

Порой длительный болевой синдром и стойкие спастические, а затем и дегенеративные изменения в структурах малого таза меняют осевую нагрузку, влияют на органы не только малого таза, но и брюшной полости. Лечение, не приносящее эффекта продолжительный период, может привести к изменениям в личности: возникают фобии , проявляется депрессия, страдает вегетативная нервная система, что сказывается на работе всего организма.

В профилактике заболевания большую роль играет образ жизни. Необходимо донести до больного о необходимости соблюдения правильного расположения при положении сидя, а также перерывов в работе. Большую роль играет лечебная физкультура, которая правильно задействует мышцы скелета.

Своевременное обращение к доктору при падениях, травмах в области малого таза ведёт к быстрому купированию процессов локального воспаления, и, как следствие, уменьшает возможность образования рубцов и спастических изменений в малом тазу.

Правильное ведение родов и беременности, умение вовремя распознать клинически узкий таз минимизирует возможность травматизации тканей копчика.

Профилактические беседы о правильной осевой нагрузке на позвоночник, проводимые в школе и на больших предприятиях, могут помочь людям сформировать правильные привычки, а значит снизить вероятность развития дегенеративных процессов в малом тазу и предотвратить возникновение кокцигодинии.

Источник