Комплекс упражнений для востановления функции кисти после оперативного лечения перелома лучевой кости в типичном месте.

Для разминки выполнить любые упражнения, в которых происходит движение в локтевом суставе (сгибание и разгибание, круговые движения), при этом кисть неподвижна, работают обе руки. 3 мин.

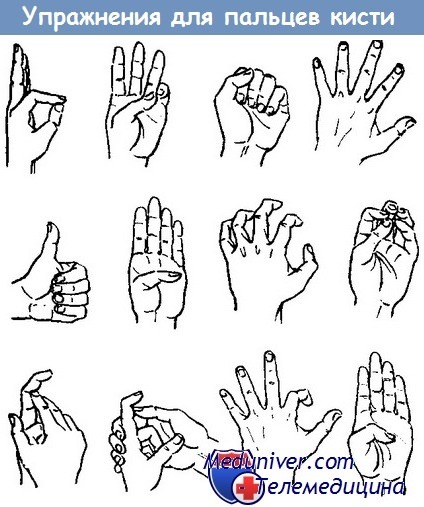

| Исходное положение (И.П.) — сидя, предплечье лежит на столе Поднимать каждый палец по переменно. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Поднимать все пальцы. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Разведение и сведение пальцев, скользя подушечками по поверхности. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Круговые движения каждым пальцем по часовой стрелеке и против. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Сжать пальцы в кулак и разжать. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Имитация движения «взять щепотку соли и посолить» |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Противопоставление каждого пальца первому «колечки», начиная с указательного (I)I, заканчивая мизинцем (V). |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Первый палец положить на среднюю фалангу каждого пальца. Производить щелчки. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Ладони соприкасаются подушечками пальцев. Сводить разводить пальцы. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Свободно шевелить пальцами, имитация игры на пианино. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Последовательно сгибать пальцы в кулак начиная с большого (I) и заканчивая мизинцем (V). |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Ладони прижаты друг к другу, «обнимать пальцами кисти». |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Поднять кисть как можно выше (стремиться к тому, чтобы пальцы были направлены в потолок) и плавно опустить обратно. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Отведение кисти вправо, влево. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Поднимать каждый палец с сопротивлением, осуществляемым другой рукой. |

| И.П. — сидя, предплечье лежит на столе Вращения кисти в лучезапястном суставе. |

| И.П. – сидя, локти опираются о поверхность стола Стараться брать спичечный коробок каждым пальцем, меняя грани коробка. |

| И.П. – сидя, локти опираются о поверхность стола Обхватывать пальцами предметы разных диаметров. |

| И.П. – сидя, локти опираются о поверхность стола Сдавливать предмет большим (I) и каждым последующим пальцами. |

| И.П. – сидя, локти опираются о поверхность стола Пальцами собирать и расправлять платок. |

| И.П. – сидя, локти опираются о поверхность стола Поворачивать кисть: ладонью вверх так, чтобы тыльная сторона кисти легла на стол; ладонью вниз так, чтобы ладонь коснулась стола (при фиксированном локтевом суставе). |

Упражнения заключительной части. И.п. – стоя, руки вдоль тела

1. Поднять и опустить плечи.

2. Круговыми движения плечами.

3. Согнуть и разогнуть руки в локтях.

4. Супинация и пронация.

5. Маховые движения.

Источник

Лечебная гимнастика для кисти рук после операции

Под послеоперационным лечением раньше подразумевались те мероприятия, которые начинали применять после заживления раны. Послеоперационное лечение состояло исключительно в применении физических методов. Функциональное лечение в настоящее время является специальной наукой. Оно представляет собой единство всех правил лечения, управляемое идеей функционального приспособления. «Послеоперационное лечение, в устарелом смысле слова — лечение после настоящего лечения, в настоящее время уже не существует или во всяком случае не должно существовать», — пишет Гакенброк.

Функциональное мышление, то есть признание того, что ранняя функция может способствовать излечению поврежденной конечности, вытеснило из практики устарелое понятие о «послеоперационном» лечении. Поэтому в настоящее время правильно говорить о функциональном лечении.

Лечение является единой процедурой, цель которой достичь после повреждения более благоприятного состояния. Желаемый «restitutio ad integrum» па кисти достигается редко. Поэтому последствия повреждения преодолеваются путем привыкания к новым обстоятельствам. Однако для этого необходимо активное участие больного в функциональном лечении. Оно является самым существенным моментом функционального лечения.

Уже при первичной обработке повреждения следует думать о конечном функциональном результате вмешательства. Конечный функциональный результат обусловлен не только характером повреждения и операцией, но и совокупностью способов лечения (способ иммобилизации, продолжительность его и т. д.).

Единство оперативного лечения с послеоперационным успешно осуществлено в нашей стране в виде комплексного функционального лечения. У нас эта система лечения введена профессором Б. В. Петровским. Детальную характеристику этого способа лечения дает Дьёрдь Янош в своей книге «Современное лечение травм (Основы комплексного функционального лечения)».

Под комплексной терапией подразумевается научно обоснованная система применения различных общих и местных лечебных факторов с целью устранения функциональных нарушений организма. Комплексное лечение предполагает применение всех лечебных мероприятий, способствующих совершенному анатомическому и функциональному восстановлению организма. Комплексное лечение состоит из хирургического вмешательства, лечебной физкультуры, физиотерапии и трудотерапии.

По определению Яноша, в комплексном функциональном лечении больных предпочтение отдается тем мероприятиям, которые предупреждают или устраняют функциональные расстройства, следующие за повреждениями, и тем самым способствуют восстановлению функции поврежденного органа. Основы функционального лечения пострадавших были выработаны в России П. Ф. Лесгафтом во второй половине прошлого столетия. Выработкой принципов функционального лечения занимались врачи Харьковского медико-механического института во время первой мировой войны. Обоснование функциональной терапии в связи с переломами костей на западе принадлежит Л. Бёлеру.

Лечение и послеоперационное лечение должны составлять единую цепь, они не должны быть разделены даже во времени. Функциональное лечение и по времени должно быть в тесной связи с другими лечебными мероприятиями. Это относится и к срочным мероприятиям. Итак, лечение должно быть одновременно профилактическим и восстановительным. Несомненно, что послеоперационные мероприятия обычно являются консервативными, но патофизиологические реакции организма могут потребовать применения и активных мероприятий.

Следовательно, послеоперационное лечение может быть разделено на два этана: консервативное функциональное лечение и оперативное лечение. Функциональное лечение не может полностью предупредить сращение скользящих поверхностей мягких тканей, деформации после переломов или же развитие артрозов после повреждения суставных хрящей. Хирургические вмешательства в послеоперационном периоде имеют исключительно восстановительный характер. Цель этих вмешательств: с учетом имеющихся анатомических данных создать наиболее выгодное с точки зрения функции положение.

Такими вмешательствами являются, например: транспозиция сухожилий после паралича, операция тенодеза, артропластика, артроризы и т. д. Однако по ходу этих операций неизбежно наступление недостаточной регенерации, создание вынужденного положения конечности или ригидности сустава. Перечисленные изменения требуют также функционального лечения. Процесс регенерации может осуществляться только при наличии полного покоя, поэтому поврежденные, оперированные, пересаженные ткани сначала нуждаются в покое, что достигается путем иммобилизации. При лечении повреждений и заболеваний суставов и скользящих поверхностей в отношении движения и покоя имеется резкое противоречие.

б — больные охотно занимаются рисованием, даже имея малоподвижные и чувствительные суставы кисти. Такая тонкая работа улучшает координацию движений

В то время как основным условием регенерации тканей при восстановлении сухожилий является покой, для остальных тканей необходимы ранние движения и функциональное лечение, чтобы предупредить вторичные изменения в них.

К сожалению, избежать всех вторичных изменений практически невозможно. При повреждениях костей, суставов и сухожилий кисти продолжительная иммобилизация является необходимой, в то же время она может привести к определенным вторичным изменениям. Наиболее значительные вторичные изменения: неподвижность суставов, атрофия и расстройства координации движений.

Ригидность суставов предупреждается расслаблением и растяжением соответствующего отдела кисти; с целью растяжения сначала производятся активные двигательные упражнения. Мускулатура сокращаетсярефлекторно, ее действие происходит по принципу синергизма и антагонизма, то есть сокращение сгибателей сопровождается рефлекторным расслаблением антагонистических разгибателей. При пассивном движении рефлекторное расслабление отсутствует.

Если ткани не функционируют соответственно своей структуре, наступает их атрофия, ткани подвергаются обратному развитию и дегенерации. Активные упражнения способствуют улучшению кровообращения, и специфические тканевые раздражения, возникающие при активном движении, увеличивают работоспособность органа, а тем самым и его объем; при этом атрофия исчезает.

Если функция части кисти нарушена, то, как правило, чрезвычайно сложные движения всей кисти и руки в целом также нарушаются, наступают расстройства координации этих движений. Если часть кисти потеряна, то ее функцию выполняют другие отделы. Для усвоения новых, целесообразных комбинаций движений требуется длительное обучение при большом терпении больного.

Пассивные движения в таких случаях не дают эффекта. «Послеоперационное лечение» включает в себя не только применение функциональных и хирургических способов лечения, но и реабилитацию. Ввиду того, что современный врач должен лечить не болезнь, а больного как члена общества, лечение считается оконченным только в том случае, если больной может самостоятельно вернуться в жизнь как в социальном, так и в бытовом смысле. Однако иногда этого невозможно достичь даже и путем комплексного лечения.

Больным с тяжелыми повреждениями после оперативного и функционального лечения следует проводить трудотерапию, чтобы они снова могли привыкнуть к своей прежней работе или же освоить новую профессию. Если у больного имеются такие изменения, что он не может вернуться к своей профессии, его следует обучать целесообразной и подходящей ему деятельности, имеющей практическое значение. При этом необходимо учитывать состояние нервной системы больного и его настроенность. Следует подчеркнуть значение совместной работы лечащего врача и соответствующих организаций в интересах больного (институт определения трудоспособности).

Врач должен своевременно указать степень предполагаемой трудоспособности больного.

Активные движения и систематические упражнения могут привести к следующим изменениям в органе:

1. гипертрофия,

2. изменение строения, соответственно требованиям функции,

3. изменение кровоснабжения тканей путем капилляризации (Джокл),

4. улучшение координации движений.

Раздражения, обуславливающие обновление изнашиваемых в ходе функционирования органов и тканей, возникают благодаря самой функции. Следующие друг за другом движения передаются по всему организму путем специфических раздражений только благодаря активному движению (Дробил).

Сокращение мышц происходит в ответ на раздражение, приходящее к ним по двигательным нервам.

Натяжение, оказываемое мышцами на сухожилия, является для сухожилий основной функцией, при отсутствии которой они подвергаются дегенерации.

Сухожилия мышц оказывают тягу на кости. Кости претерпевают давление при нагрузке и при сгибании. Все это составляет обычную функцию костей.

Давление и движения в суставе поддерживают нормальное функциональное состояние хрящей суставов.

Суставные связки при движении сустава претерпевают натяжение.

Чувствительные нервы раздражаются чувствительными импульсами.

Активное движение непосредственно способствует улучшению кровоснабжения мышц, так как при этом сдавливаются вены и механически выжимается из них кровь. Рефлекторное действие также стимулирует кровоснабжение.

Активные упражнения могут быть начаты при наличии следующих условий: устранение шока, улучшение кровообращения, отсутствие сильных болей. Первый этап лечения, тем самым «послеоперационного» лечения начинается еще во время иммобилизации.

Уже в это время следует выполнять воображаемые упражнения: упражнять иммобилизованные мышцы путем воображаемых движений (Дробил). В дальнейшем очень важным является определение момента снятия иммобилизующей повязки и начала движения. Слишком рано начатые движения препятствуют регенерации и могут быть источником вредных импульсов, однако поздно начатые движения обуславливают наступление атрофии, сращений, неподвижности суставов. Поэтому не следует ждать до полного заживления ран.

Несоответствие выносливости тканей и функциональных требований субъективно выражается в появлении болей, а объективно — в наступлении состояния раздражения. Эти явления наступают тогда, когда регенерация поврежденных тканей еще не закончена, когда еще имеются скрытые повреждения, особенно в области иннервации симпатического нерва. В таких случаях следует следить за общим состоянием больного, за температурой и за СОЭ.

При начале упражнений следует обращать внимание на наличие субъективных ощущений — болей. Боли при движении должны сосредоточить внимание врача на соответствующей области, при этом необходимо провести объективное исследование ее (даже рентгенологическое). Послеоперационное лечение не должно вызывать болей, хотя индивидуальная чувствительность больных чрезвычайно изменчива. Выносливость тканей различна не только у разных людей, но и в различной фазе регенерации.

По сути дела, объективно судить можно только о количестве функциональной нагрузки, проводя различие между различными ее видами (движение без нагрузки, движение с нагрузкой, нагрузка путем усиления и удлинения продолжительности действия тяги, нагрузка путем увеличения числа и учащения ритма движений). Для того, чтобы врач мог создать необходимый для работы контакт с больным, он должен иметь соответствующие навыки, наблюдательную способность и, несомненно, психологические знания и чутье.

Итак, лечебной физкультурой должен руководить врач-специалист. Функциональное лечение должен вести сам врач, сначала ежедневно, позже два раза в неделю. Врачи, отпускающие больных домой с советом постоянно упражнять пальцы, не могут рассчитывать на получение хороших функциональных результатов. Эти советы для больных чаще всего остаются пустыми словами.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник