- Дыхательная гимнастика

- «Расщепление» кашля

- Вращения плечами

- Диафрагмальное дыхание

- Сжатие лопаток

- Растяжка грудных мышц с руками над головой.

- Быстрое дыхание носом

- Глубокое дыхание 4-8-8

- Пульмонолог: Простая гимнастика поможет восстановить легкие

- Как заниматься дома

- Медицинский Справочник

- Медицинский Справочник

- Дыхательная гимнастика при ателектазе легкого

- Дыхательная гимнастика при ателектазе легкого

- Ателектазы легкого

- Ателектаз легкого

- Причины ателектаза легкого

- Ателектаз легкого — симптомы и диагностика

- Ателектаз легкого — лечение

- Ателектаз легкого у детей

- Как проводится дыхательная гимнастика при пневмонии?

- Основные характеристики недуга

- Почему эффективна лечебная физкультура с дыхательной гимнастикой

- Как правильно начинать дыхательную гимнастику

- Начальный комплекс упражнений

- Как увеличивать нагрузку

- Дыхательные упражнения для облегчения кашля

- Значение лечебной гимнастики

Дыхательная гимнастика

В этом материале описаны упражнения для дыхательной гимнастики, которые помогут растянуть и укрепить дыхательные мышцы. Выполнение этих упражнений поможет вам быстрее восстановиться после инфекционных заболеваний, вызывающих проблемы с дыханием, таких как пневмония, бронхит и COVID-19.

Проконсультируйтесь со своим медицинским специалистом о необходимости соблюдения каких-либо специальных мер предосторожности, прежде чем приступать к любым физическим упражнениям. Если легкий дискомфорт переходит в болезненные ощущения, обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

Диафрагма, стенка грудной клетки (грудная клетка) и мышцы брюшной стенки (брюшной пресс) помогают вам дышать.

- Диафрагма — это мышца, отделяющая грудную полость от брюшной. На вдохе она сокращается. Делая очень глубокие вдохи, вы можете укрепить эту мышцу.

- На выдохе мышцы грудной клетки и брюшной стенки сокращаются, особенно при кашле. Интенсивный выдох через сложенные в трубочку губы (как при задувании свечей) помогает укрепить эти мышцы.

Если у вас обнаружили COVID-19 или другие респираторные инфекции, выполняйте эти упражнения, исключительно находясь в одиночестве. Глубокое, интенсивное дыхание высвобождает в воздух бактерии и вирусы, которые могут заразить людей поблизости.

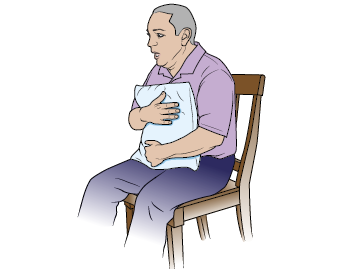

«Расщепление» кашля

Прижимание подушки к животу при кашле поможет вам как следует откашляться и сделает этот процесс менее болезненным. Это называется «расщепление» кашля. Этот прием можно использовать всякий раз, когда вам нужно покашлять, в том числе когда вы делаете эти упражнения (см. рисунок 1).

Рисунок 1. «Расщепление» кашля

Вы можете выполнять каждое из упражнений 3 раза в день (утром, днем и вечером).

Вращения плечами

Вращение плечами — хорошее упражнение для разминки, так как при его выполнении происходит легкая растяжка грудных и плечевых мышц.

- Удобно сядьте или лягте на спину на кровати, руки расслаблены и находятся вдоль туловища.

- Круговым движением переместите плечи вперед, вверх, назад и вниз (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Вращения плечами

Постарайтесь сделать как можно больший круг и двигать обоими плечами одновременно. Если вы ощущаете некоторую сдавленность в груди, начните с меньших кругов и увеличивайте их по мере расслабления мышц.

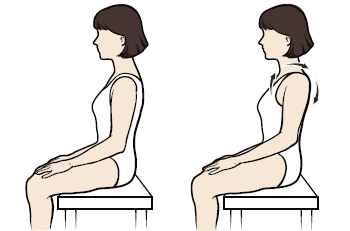

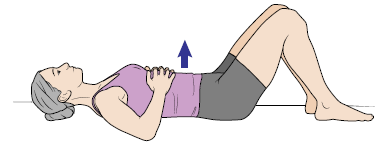

Диафрагмальное дыхание

Это упражнение может помочь расслабить стенку грудной клетки и мышцы живота.

- Лягте на спину или сядьте на стул со спинкой.

- Положите одну или обе руки себе на живот (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Диафрагмальное дыхание

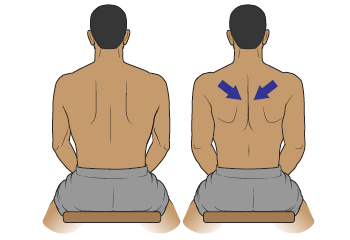

Сжатие лопаток

Сжатие лопаток — хороший способ расширить стенку грудной клетки и расправить ребра, чтобы сделать более глубокий вдох.

- Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на кровать.

- Исходное положение — руки вдоль туловища, расслаблены, ладони направлены вверх. Осторожно сведите лопатки и опустите их вниз (см. рисунок 4). При этом ваша грудь должна выпятиться колесом.

Рисунок 4. Сжатие лопаток

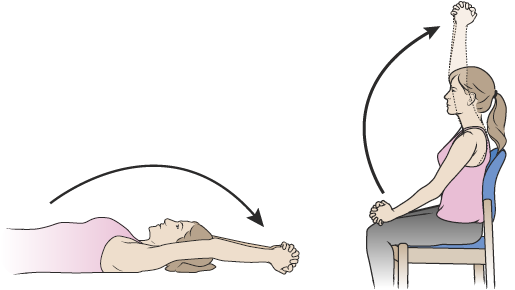

Растяжка грудных мышц с руками над головой.

Упражнение для растяжки грудных мышц с руками над головой отлично расслабляет мышцы грудной клетки и позволяет воздуху свободно входить и выходить из легких. Это помогает увеличить уровень кислорода во всем организме.

- Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на кровать.

- Осторожно сведите лопатки и опустите их вниз.

- Сцепите руки в замок и медленно поднимите руки над головой, так высоко, как сможете, делая при этом глубокий вдох (см. рисунок 5).

Рисунок 5. Растяжка грудных мышц с руками над головой.

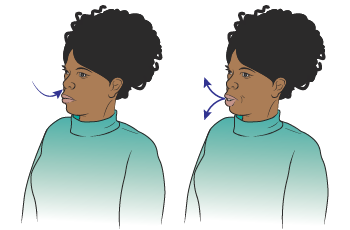

Быстрое дыхание носом

Это упражнение может помочь укрепить диафрагму и вдыхать больше воздуха.

- Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на кровать.

- Сделайте глубокий вдох носом, затем быстро вдохните носом еще минимум 3 раза (не выдыхая) (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Быстрое дыхание носом

Глубокое дыхание 4-8-8

Это упражнение повышает уровень кислорода во всем организме.

- Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на кровать.

- Вдыхайте через нос в течение 4 секунд.

- Постарайтесь задержать дыхание на 8 секунд (см. рисунок 7).

Источник

Пульмонолог: Простая гимнастика поможет восстановить легкие

Без дыхательной гимнастики тут не обойтись. Авторы документа говорят: заниматься нужно не менее 3-4 раз в неделю (а лучше, конечно, каждый день), начать с 10-15 минут, постепенно увеличивая нагрузку.

Даже при плохом самочувствии дыхательные и простые физические упражнения можно выполнять прямо в постели, лежа. Кстати, в документе написано, что после окончания лечения нужно соблюдать изоляцию еще 14 дней — самое время заняться собой. Минздрав рекомендует поликлиникам проводить занятия дистанционно — с помощью телемедицины. Но если ваша не настолько продвинута, в интернете можно найти записи дыхательных практик. А некоторые ресурсы по подписке проводят онлайн-занятия.

Согласно документу для окончательного выздоровления пациенты могут быть отправлены в санаторий, если это предусмотрено в региональных дорожных картах по лечению COVID-инфекции. Но и тут можно действовать самим: свежий воздух, прогулки где-нибудь в сосновом лесу или, если удастся, поездка к морю всегда на пользу.

В рекомендациях минздрава есть комплексы лечебной гимнастики для пациентов с разным уровнем состояния. Упражнений несколько десятков. Мы выбрали для примера несколько простых и универсальных.

Как заниматься дома

На что обратить внимание, восстанавливаясь после COVID-19, «РГ — Неделе» рассказала наш постоянный эксперт, врач-пульмонолог Пироговского центра (КДЦ Арбатский) Ольга Богуш.

— Сейчас уже ясно, что даже при легком течении заболевания многим не удается избежать осложнений. У некоторых наблюдается фиброз — поражение легких, когда нормальная ткань замещается соединительной. В легком, по сути, возникают рубцы. В результате уменьшается дыхательная поверхность легких. Если поражены небольшие участки, человек этого не замечает. Но если фиброз более выражен, возникает одышка.

Заниматься физическим восстановлением нужно обязательно. Прежде всего это дыхательная гимнастика — упражнения, направленные на восстановление дыхательной мускулатуры, укрепление мышц, которые отвечают за вдох и выдох. Важно задействовать нижние отделы легких, которые в обычной жизни для дыхания почти не используются. На это, например, направлены йоговские практики.

Многие мои пациенты, которые сейчас приходят ко мне на консультацию, занимаются по методике Бутейко — это особое «поверхностное» дыхание, при котором идет накопление углекислого газе в организме. Говорят, что им помогает. Но все же постковидным пациентам я прежде всего рекомендую «парадоксальную» гимнастику, которую много лет назад разработала Александра Стрельникова.

Эти упражнения хорошо работают при астме, других хронических заболеваниях легких. В рекомендациях минздрава, кстати, указано, что можно практиковать йоговское дыхание — и диафрагмальное, и так называемое полное. По способу выполнения эти дыхательные практики отличаются, но на состоянии легких хорошо сказываются и та и другая.

Важный момент: ограничиваться только дыхательными упражнениями не стоит, надо обязательно добавлять физическую нагрузку. Пока сохраняется сильная слабость, можно, лежа в постели, делать совсем простые вещи: надувать шарики, медленно выдыхать через тонкую трубочку в воду. Есть специальные дыхательные тренажеры — они полезные, хотя и довольно дорогие. Думаю, вполне можно обойтись и подручными средствами.

Когда физическое состояние позволит вставать, добавляем гимнастику. Если дома есть тренажер — шаговая дорожка или велосипед, используем их для увеличения аэробной нагрузки. Если нет, не страшно. Обычная энергичная ходьба, махи руками, наклоны туловища и другие элементарные упражнения помогут восстановиться быстрее.

Если есть возможность, занимайтесь на свежем воздухе. Самое простое и безопасное — ходьба в бодром темпе, можно подключить палки (скандинавская ходьба), использовать велосипед.

Иногда пациенты сами затягивают процесс восстановления. Например, у них сохраняется остаточный кашель, и они делают ингаляции с муколитиками — лазолваном или каким-то другим аналогичным препаратом. Этого без назначения врача делать не надо. Ингаляции для увлажнения дыхательных путей полезны — с минеральной водой, физраствором. Но если добавлять муколитики, это будет провоцировать кашель.

Хочу предупредить: если неприятные симптомы со временем не проходят — усиливается одышка, ухудшается самочувствие, кашель приобретает другой характер, к нему присоединяются хрипы, например, не надо лечиться самостоятельно, нужно обратиться к врачу и обследоваться.

Кроме гимнастики также хорошо выполнять вибрационный массаж. Это несложно: легко постучите себя ладонями по груди, животу и попросите кого-нибудь также прохлопать несколько минут по спине. Это помогает очистить дыхательные пути от слизи, работает как профилактика застойных явлений в легких.

Наконец, важный совет: я всем своим пациентам, в том числе и старшего возраста, рекомендую обязательно привиться не только от гриппа, но и против пневмококка. Такая прививка защитит от вторичной бактериальной пневмонии. Кстати, из примерно 40 моих пациентов с хроническими заболеваниями легких, которые были в этом сезоне привиты от пневмококка, коронавирусом заразился только один и переболел довольно легко. Так что, возможно, эта прививка, стимулируя иммунитет, помогает защититься и от коронавируса.

Методические рекомендации по реабилитации для больных COVID на сайте Минздрава предназначены прежде всего для врачей, но в конце документа приведено несколько полных комплексов лечебной и дыхательной гимнастики — взять их на вооружение может любой человек.

Источник

Медицинский Справочник

Статьи основанные на советах специалистов

Медицинский Справочник

Статьи основанные на советах специалистов

Дыхательная гимнастика при ателектазе легкого

Дыхательная гимнастика при ателектазе легкого

Ателектазы легкого

Ателектазы легкого возникают в результате сдавления извне (коллапс легкого, компрессионный ателектаз) или вследствие нарушения проходимости трахеобронхиального дерева (обтурационный ателектаз).

В травматологической практике встречаются как обтурационные ателектазы, развивающиеся при закрытии просвета бронхов слизью, инородными телами, аспирированным желудочным содержимым или сгустком крови, так и компрессионные ателектазы — при пневмо — и гемотораксах. Двусторонний ателектаз легкого может привести больных к быстрой гибели.

Величина и распространенность обтурационного ателектаза в первую очередь зависят от уровня обтурации — чем выше расположено препятствие для движения воздуха, тем большие участки легких теряют свою воздушность.

Ателектаз развивается обычно не сразу, спадение участка легкого происходит постепенно. Процесс всасывания воздуха и связанное с этим спадение альвеол и мелких бронхов можно рассматривать как первый период в развитии ателектаза. В дальнейшем создающееся отрицательное давление в альвеолах ведет к расширению и переполнению кровью альвеолярных капилляров, повышению проницаемости их стенок и миграции жидкой части крови в просвет альвеол — развивается картина локального отека легких. Отсутствие своевременной помощи приводит к тому, что транссудат начинает постепенно сгущаться и замещаться соединительной тканью — наступает фаза склерозирования.

Таким образом, развитие обтурационных ателектазов можно условно разделить на три периода:

Первый период — спадение альвеол и мелких бронхов;

Второй период — прогрессирующая вазодилатация, транссудация, локальный отек легкого;

Третий период разрастание соединительной ткани, Склероз легкого.

Если в первом периоде качественное и полноценное лечение практически гарантирует успешную ликвидацию этого осложнения, а во втором периоде ликвидация ателектатического очага оказывается уже сомнительной, то в третьем периоде консервативные мероприятия практически бесперспективны — речь может идти только о резекции легкого.

Из этого следует, что при обтурационном ателектазе важно как можно скорее начать лечение, чтобы восстановить резко уменьшенный объем легочной поверхности, выключенный из процесса газообмена.

Диагностика обтурационных ателектазов основывается на установлении обтурирующего фактора при комплексном клиническом, рентгенологическом и эндоскопическом обследовании.

Клиническая картина ателектаза легких определяется площадью поражения. При обширных ателектазах, захватывающих долю или целое легкое, на первый план выступают явления острой дыхательной недостаточности, сопровождающейся цианозом, одышкой, тахикардией и быстрым повышением температуры тела. Выключение из функции дыхания больших площадей легких приводит к застою в малом круге кровообращения, перегрузке правого сердца, а при отсутствии своевременной помощи к прогрессирующей сердечной слабости.

Обширные ателектазы, закончившиеся склерозированием, могут впоследствии привести к хронической дыхательной недостаточности и резкому снижению трудоспособности больного.

При малых ателектазах процесс развивается медленно и клинически слабо выражен — обращают на себя внимание далеко не типичные для данного вида патологии тахикардия и медленное повышение температуры. Малые ателектазы, завершившиеся склерозированием вовлеченных в процесс альвеол и малых бронхов, могут рассматриваться как клиническое выздоровление.

При осмотре больных с ателектазом обращает на себя внимание типичная позиция на «больной» стороне и асимметрия дыхательных экскурсий грудной клетки (пораженная сторона отстает). Перкуторно соответственно проекции ателектаза определяется укорочение легочного звука. Аускультативно констатируется ослабленное везикулярное бронхиальное давление.

На рентгенограмме легких ателектазированный участок вырисовывается в виде затемнения, не всегда имеющего гомогенную структуру (рисунок зависит от периода развития ателектаза).

Лечение обтурационных ателектазов легких состоит из двух этапов: устранение обтурирующего фактора и лечение последствий ателектаза.

Консервативные мероприятия (ингаляции, физиотерапия, отхаркивающие препараты, горчичники, вибрационный массаж грудной клетки и др.), как правило, отнимают столь необходимое время и не дают желанного эффекта. Боязнь широкого использования бронхоскопии для лечения обтурационного ателектаза в настоящее время не может быть оправдана. Благодаря широкому внедрению этого метода в практику, развитию специального анестезиологического пособия, разработки более совершенных дыхательных моделей бронхоскопа и т. п. (Г. И. Лукомский, В. А. Михельсон, Friedel и др.) можно смело утверждать, что бронхоскопия является наиболее радикальным и эффективным методом борьбы с обтурационными ателектазами. Единственное условие — наличие подготовленных специалистов бронхолога и анестезиолога.

Не останавливаясь в данной работе на технике бронхоскопии, считаем целесообразным добавить, что, помимо устранения самого обтурирующего момента, бронхоскопия позволяет провести санацию трахеобронхиального дерева, что в свою очередь является весьма важным для последующего лечения.

Таким образом, как видно из сказанного выше, единственная возможность успешной ликвидации обтурационных ателектазов и их последствий определена как можно более ранним удалением обтурирующего фактора и последующим активным лечением.

После ликвидации обтурации, в зависимости от состояния показаны следующие терапевтические мероприятия: 1) дыхательная гимнастика; 2) двусторонняя вагосимпатическая новокаиновая блокада; 3) ингаляции увлажненного кислорода; 4) анальгетическая терапия; 5) отхаркивающие средства наряду с исключением медикаментов, угнетающих кашлевой рефлекс; 6) антибактериальная терапия; 7) дыхательные аналептики.

Этих мероприятий, проводимых наряду с лечением основной патологии, обычно оказывается достаточно для полного восстановления легочной вентиляции.

Как уже указывалось, компрессионный ателектаз возникает в результате сжатия легких скопившимися в плевральных полостях воздухом, кровью, транссудатом или экссудатом.

Диагностика компрессионного ателектаза практически не составляет трудностей, так как она основана на аускультации и перкуссии, дополняемых рентгеноскопией или рентгенографией.

Лечение. Единственно эффективным средством устранения компрессионного ателектаза является активная разгрузка плевральных полостей путем пункции или дренирования плевральной полости. Легкое при этом полностью расправляется.

В случаях несвоевременной или недостаточной разгрузки плевральных полостей компрессионный ателектаз приводит к дыхательной недостаточности. Особо опасен напряженный пневмоторакс, при котором не только развивается тотальный ателектаз, но и органы средостения мигрируют в противоположную сторону (флотация средостения). Последнее приводит к острым нарушениям функции кровообращения и ставит под угрозу жизнь больного. При компрессионном ателектазе, обусловленном напряженным пневмотораксом, разгрузка плевральной полости должна производиться немедленно и сразу, методом дренирования.

В случаях компрессионного ателектаза легкого, осложненного или осложняющего травматический пневмоторакс и не поддающегося аспирационному лечению пункциями и дренированием плевральной полости с активной или пассивной аспирацией плеврального содержимого, может быть применен метод форсированного расправления коллабированного легкого.

Методика состоит в следующем. Производится поднаркозная бронхиальная (желательно с миорелаксантами короткого действия). После введения тубуса бронхоскопа в трахею и последовательного осмотра доступных отделов трахеобронхиального дерева его устанавливают в просвете главного бронха пораженного легкого. Затем производят 2—3-кратную форсированную ручную вентиляцию этого легкого путем ритмичного, энергичного сдавливания дыхательного мешка (меха). Одновременно (это исключительно важно!) производят активную аспирацию содержимого из соответствующей плевральной полости через ранее введенный туда дренаж. Для аспирации можно использовать шприц Жане, электроотсос, вакуум-аппарат и т. п. В течение одного кратковременного наркоза такую процедуру можно проводить 2—3 раза. Для наркоза обычно достаточно применить эпонтол, сомбревин.

Давление, под которым воздух поступает в легкие, и разрежение, создаваемое в плевральной полости, должно контролироваться: давление газовой смеси в контуре аппарата во время форсированного вдоха не должно превышать 600—700 мм вод. ст., а величина раздражения в плевральной полости — 100—150 мм вод. ст.

Подобное форсированное расправление легкого можно проводить под наркозом или в условиях искусственной вентиляции легких и без бронхоскопии через обычную интубационную (трахеотомную) трубку или двухпросветную (типа Карленса, Кипренского и т. п.).

Ателектаз легкого

Различают частичные или полные ателектостазы различных частей легкого обусловленного компрессией или обтюрацией.

Ателектаз легкого — это потеря частью легкого воздушности, вследствие чего в пораженном участке протекают инфекционные процессы.

Причины ателектаза легкого

Причинами ателектаза легкого могут быть закупорка бронхиального просвета вязким секретом, опухолью, кистами, инородным телом.

Кардиогенный и некардиогенный отек легкого.

Сдавливание легкого вызванное гипертрофией миокарда, аневризмой, аномалией сосудов.

Может сыграть роль увеличение давления в полости легкого вызванное пневмотораксом, выпотом, гемотораксом.

Ателектаз легкого развивается в результате передозировки кислорода, длительной неподвижности пациента, как послеоперационное осложнение, вследствие длительного приема седативных средств.

Также, ателактаз легкого может развиваться из-за сколиоза, ограничивающего движения легкого, паралича диафрагмального нерва.

Различают два вида ателектаза легкого, врожденны и приобретенный ателекстаз. Врожденный ателектаз развивается вследствие аспирации околоплодных вод. Приобретенный ателектаз возникает вследствие наполнения легкого инородными телами.

Причинами ателектаза может стать и родовая травма, недоношенность ребенка.

Перенесенная пневмония или несколько пневмоний становятся причиной ателектаза.

У пожилых людей часто наблюдается ателектаз из-за опухоли легкого, бронхоэктаза, рубцовых стенозов.

Туберкулез, разрывы или травмы легкого тоже способствуют развитию ателектаза.

Ателектаз легкого — симптомы и диагностика

Симптомы ателектаза легкого очень часто зависят от степени поражения и быстроты развития заболевания.

Частым проявлением ателектаза, который развивается на фоне закупорки бронхов слизью, в послеоперационный период является отдышка, учащенный пульс. Быстрое развитие дыхательной недостаточности может привести к смерти. Средостение легкого смещается в больную сторону. В плевральных областях скапливается жидкость или газ. При дыхании визуально видно, что больная сторона легкого делает меньшую амплитуду движения, по сравнению со здоровой стороной. Определяется пустой звук при перкуссии, отсутствуют дыхательные шумы. Наблюдается также смещение сердца в стороны поврежденного легкого. При частичном ателектазе затрудняется его определение.

В диагностике ателектаза помогает рентген грудной клетки, компьютерная томография. Симптомом ателектаза будет частичное или полное затенение легкого на снимке. Может совпадать область затенения с областью сердца. Сужается и половина грудной клетки в соответствии с легким, подверженным ателектазу.

Томограмма показывает места закупорки легкого. На стороне пораженного легкого диафрагма приподнята.

Если у больного частичный ателектаз легкого, то на снимках затенены треугольные или трапециевидные участки легкого.

Субсегментарная недостаточность выглядит на снимках как полоска, которая идет от пораженного места к границе легкого.

Ателектаз нижних частей легкого совпадает на снимках с границей диафрагмы.

При обнаружении ателектаза легкого необходимо провести бронхоскопию, чтоб оценить состояние и легочную проходимость.

Обязателен и контроль сердца с помощью эхокардиограммы.

Для точной диагностики проводится компьютерная томография или магнитно-резонансная томография пораженного органа.

Ателектаз легкого — лечение

Больного с ателектазом легких необходимо лечить в стационаре, при постоянном наблюдении врачей.

Для того чтобы восстановить проходимость, обусловленную попаданием инородных тел, таких как кровь, слизь, мокроты, необходимо провести бронхоскопию. При не тяжелых формах ателектаза проводят аспирацию инородной жидкости с помощью катетера введенного в пораженный участок. В случаях ателектаза вызванного рубцовым стенозом, опухолью или кистами проводят оперативное вмешательство с целью удаления объекта давящего на тело легкого. Компрессионный ателектаз убирают с помощью выведения воздуха или жидкости. Если на месте ателектаза возникают воспалительные процессы, то применяют антибиотики широко спектра действия. Пациент с ателектазом должен лежать на боку со здоровым легким, чтоб обеспечить хороший дренаж поврежденному органу.

Проводится и искусственная вентиляция легких, для полного восстановления дыхательных функций.

После того, как убрали причину ателектаза, начинается реабилитационный период больного. Для развития и восстановления легочной ткани пациенту необходимо много двигаться. Подключают массаж и курс физиотерапии.

При неадекватном лечении или не выполнении больным предписаний врача, в редких случаях может развиваться абсцесс лёгкого.

В целях профилактики ателектаза легкого необходимо отказаться от курения. При проявлении рвоты обеспечивать беспрепятственный выход рвотных масс. Не допускать вдыхания мелких предметов.

Дыхательная гимнастика, развитие легких и мышечного корсета является лучшей профилактикой ателектаза, как у взрослых, так и у детей.

В послеоперационный период и период выздоровления, больному надо заниматься дыхательной гимнастикой, дышать глубоко и спокойно. Не надо препятствовать откашливанию. Массируется грудная клетка, обеспечивается дренаж легких. Больного располагают на здоровой стороне, лишь небольшое время можно полежать на поврежденном органе.

Ателектаз легкого у детей

Очень часто наблюдается ателектаз у новорожденных детей, особенно подвержены ателектазу недоношенные дети. Вследствие раннего рождения у таких детей еще не полностью расправлены легкие, что затрудняет дыхание. У них недостаточно эластичны волокна и не активен сурфактант. В таких случаях развивается первичный или врожденный ателектаз. Не активный сурфактант приводит к недостатку кислорода, при пневмонии у доношенных детей развивается ателектаз легкого. Эти же причины вызывают заболевание детей и в более старшем возрасте. Может наблюдаться попадание околоплодных вод в легкие ребенка при гипоксии плода, нарушениях кровообращения мозга, асфиксии.

Ателектаз легкого может быть спровоцирован и попаданием пищи. Особенно подвержены такому заглатыванию пиши дети с незарощенным мягким или твердым небом, трахеопищеводным свищем, парезом мягкого неба. У детей часто возникает ателектаз легкого на фоне попадания слизи в бронхи, закупорке их мокротами при бронхите, бронхиальной астме, бронхопневмонии, первичном туберкулезном комплексе. Может быть, очень узкий просвет бронхов, который препятствует выталкиванию слизи при слабом кашлевом толчке. При муковисцидозе развивается ателектаз из-за мокроты большой вязкости, закрытии бронхиального просвета.

Диагностируется ателектаз легкого у ребенка по тем же клиническим симптомам, что и у взрослых. У ребенка возникает отдышка, кашель. Западает кожа на поврежденных участках легкого. Наблюдается затрудненное дыхание, боль при вдохе, выдохе. У новорожденных детей наблюдается впадение грудной клетки, воронкообразная деформация грудины. Если ателектаз развивается на фоне пневмонии, то прослушиваются хрипы в легких.

При ателектазе сегментов легкого, каких либо его долей, который развивается у новорожденных детей, особенно недоношенных, на фоне не зрелости сурфактанта, наблюдается отдышка, посинение носогубного треугольника, бледность, общий цианоз или акроцианоз. В таких случаях прослушиваются влажные хрипы. Наблюдается и острое легочное сердце, развивающееся на фоне сердечной недостаточности.

На рентгенографических снимках у детей ателектаз легкого выражен более четко, чем у взрослых. У новорожденных детей ателектаз, возникающий из-за нерасправленности легочной ткани, проявляется четким затемнением на снимках, уменьшенным размером. Вместе с этим наблюдается и заполнение воздухом крупных бронхов. Рентген позволяет четко диагностировать именно ателектаз, отбросить гипоплазию легкого, тимомегалию.

Лечат детей с ателектазом легкого так же, как и взрослых.

После выздоровления ребенок, перенесший ателектаз легкого должен наблюдаться врачом в течение 12 месяцев.

В реабилитационный период делаю общеукрепляющий массаж, массаж вибрационный, делают лечебную гимнастику. Такому ребенку показана физическая активность, свежий воздух, долгие прогулки. Назначают электрофорез, который оказывает спазмолитическое действие, улучшающее кровообращение в поврежденных участках легкого.

Если заболевание переносят дети старше 3 лет, то им рекомендуют посещение санатория с дальнейшим лечением и профилактикой в нем.

Как проводится дыхательная гимнастика при пневмонии?

Дыхательная гимнастика при пневмонии — один из этапов лечения и восстановления легких. Применяется в составе лечебно-физкультурного комплекса (ЛФК) как эффективное дополнение к лекарственному лечению, укреплению иммунитета, массажу. Пневмония — серьезное заболевание, для эффективного и полного излечения которого необходимо последовательное применение ряда лечебных мероприятий.

Для больного важно правильно и своевременно выполнять упражнения при пневмонии. Обеспечить это может только специалист-медик. Применять комплекс без контроля врача недопустимо, можно нанести вред ослабленному организму.

Противопоказания: сердечно-сосудистая недостаточность, высокая температура, истощение организма.

Основные характеристики недуга

Пневмония — это острое воспаление респираторных отделов легких, сопровождающееся накоплением жидкости (экссудата) из-за повышения проницаемости сосудов. Самая частая причина — инфекция.

Патологический процесс приводит к физическому ослаблению заболевшего. Амплитуда движений грудной клетки при дыхании уменьшается, сил для эффективного откашливания тоже недостаточно. В результате неизбежны застои в легких, бронхи забиваются слизью, очаги воспаления множатся и могут сливаться, вплоть до коллапса (потери воздушности), что очень опасно.

Правильное применение ЛФК при острой пневмонии — важнейший фактор снижения опасности серьезных осложнений.

Почему эффективна лечебная физкультура с дыхательной гимнастикой

Методичное выполнение приводит к усилению кровообращения и дренажу лимфатической жидкости. В результате экссудат быстро рассасывается, отхождение мокроты усиливается.

Занятия помогают установить хороший ритм дыхания больного и увеличить амплитуду движений грудной клетки и диафрагмы. Ёмкость и дыхательный объем легких восстанавливаются, газообмен в альвеолах нормализуется.

Сочетание с лечебным массажем ускорит улучшение самочувствия.

Как правильно начинать дыхательную гимнастику

Дыхательная гимнастика предваряет лечебную физкультуру. Приступать к упражнениям можно, если температура тела приблизилась к нормальной, частота сердечных сокращений достаточно снизилась, уменьшилась интоксикация. Начинают с процедур для очищения мелких бронхов, продолжительность — не более 3-х минут каждый час, в положении лежа. Удлиненный вдох, выполняемый пациентом, сочетают с легким вибромассажем.

Если пневмония односторонняя, то выполнять гимнастику лучше лежа на пораженном боку. Это позволит уменьшить нагрузку на больное легкое, и боль при выполнении упражнений увеличит эффективность для здорового.

Все упражнения необходимо временно прекращать, если произошло ухудшение состояния, повышение температуры тела.

Начальный комплекс упражнений

Расслабиться и дышать спокойно. Сделать 40-60 вдохов-выдохов. Поставить ладони на ребро, большие пальцы должны смотреть вверх, остальные — вперед. Повернуть кисти вокруг своей оси так, чтобы ладони смотрели вниз (пронация), затем обратное движение — до положения ладонями вверх (супинация). Выполнить 6-8 раз. Плавно поднимать обе руки — вдох, опускать — выдох. Сделать 3-4 раза. 8-10 раз плавно согнуть и разогнуть стопы. Движение вытянутыми руками параллельно полу — вдох. Руки возвращаются — выдох. Выполнить медленно, 3-4 раза. Поставить руки на пояс, медленно подтягивать одну ногу, сгибая в колене, пятку не отрывать. Затем так же — вторую ногу. К дыханию не привязывать, сделать 3-4 раза. Согнуть руки, опереться на локти. Вдох — медленно прогнуть грудной отдел позвоночника, не отрывая затылка. Выдох — опуститься. Выполнить 3-4 раза. Для отдыха повторить первое упражнение. Сомкнуть руки. Поднять руки вверх и, не размыкая, повернуть ладонями наружу — вдох. Вернуться — выдох. Выполнить 3-4 раза. Поочередно перемещать ноги в стороны параллельно полу. Выполнять медленно, 3-4 раза. Отдых. Повторить первое упражнение. 30-40 вдохов-выдохов. Каждой рукой по очереди дотянуться до предмета за пределами кровати. Медленно, 3-4 раза. Правой рукой взять правое плечо, левой — левое. Развести в стороны — вдох, вернуться — выдох. Медленно, 3-4 раза. Отдых. Повторить упражнение 11. Медленные поочередные подъемы прямых ног. Не привязывать к вдоху-выдоху. Выполнить 2-3 раза. Медленно поднимать вытянутые руки, заводя за голову, вдох, вернуться — выдох. В заключение повторить первое упражнение.

Как увеличивать нагрузку

На следующем этапе занятия проводятся в отделениях реабилитации, добавляются упражнения с отягощениями, на шведской стенке и со скамейкой, ходьба.

При наличии ателектазов выполняются особые упражнения в позиции лежа на здоровом боку. Если больному неудобно, можно использовать валик. Необходима помощь методиста при занятиях.

1-е упражнение. В позиции лежа на здоровом боку руки вытянуты вдоль тела. Подъем верхней руки — вдох, рука опускается и нажимает вместе с методистом на поверхность груди над больным легким — выдох. Дыхание должно быть глубоким на столько, на сколько сможет больной.

2-е упражнение. Та же позиция на валике. Очень глубокий вдох, с выдохом нога сгибается и максимально прижимается к животу, при этом больной вместе с методистом нажимают на грудь над больным легким.

Выполнять повторы 5-6 раз. За сутки до 9 подходов в течение 3-4 дней.

Дыхательные упражнения для облегчения кашля

Кашель — важный механизм организма для очищения бронхов. При пневмонии в бронхах скапливается много слизи, а очищающий кашель очень слаб или отсутствует совсем. Если есть хоть самые слабые кашлевые движения, их нужно усилить и использовать с помощью специальных упражнений.

Перед выполнением пациент должен покашлять, если может, и вдохнуть как можно глубже. Дыхание задерживается на несколько секунд, в это время производят вибрационный массаж грудной клетки, на выдохе надавливают на нижний отдел.

Значение лечебной гимнастики

Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика должны быть неотъемлемой частью всего лечения. Правильное применение позволяет избегать осложнений, приводит к значительному ускорению процесса выздоровления и сокращает период реабилитации.

После пневмонии рекомендуется периодически повторять курсы упражнений для общего укрепления здоровья легких.

Общая польза дыхательной гимнастики для здоровья

Даже здоровые люди часто имеют тенденцию к неглубокому поверхностному дыханию. Это связано с гипотонией и стрессами. В результате в нижних отделах легких ухудшается кровообращение и могут возникнуть застойные процессы.

Дыхательные упражнения позволяют избежать проблем со здоровьем легких, очень полезны при насморке и частых простудах.

С их помощью можно укрепить иммунитет и у детей, и у взрослых. Улучшаются обменные процессы, работа сердца и сосудов, снимается усталость, облегчаются депрессивные состояния. При соблюдении диеты для похудения это прекрасное дополнение для улучшения результата.

Перед применением гимнастики каждый человек должен проконсультироваться с врачом. Имеются противопоказания.

Источник