- Дорсопатия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Почему болит спина. Этиология

- Остеохондроз

- Симптомы дорсопатии

- Патогенез дорсопатии

- Спондилёз

- Классификация и стадии развития дорсопатии

- Дорсопатия шейного отдела позвоночника

- Дорсопатия грудного отдела позвоночника

- Дорсопатия поясничного отдела позвоночника

- Осложнения дорсопатии

- Спондилоартроз

- Диагностика дорсопатии

- Лечение дорсопатии

- Медикаментозное лечение

- Мануальная терапия и массаж

- Физиотерапевтическое лечение

- Лечебная физкультура (ЛФК)

- Психологическая коррекция

- Хирургический метод

- Народные методы лечения дорсопатии

- Прогноз. Профилактика

- Дорсопатия: причины и лечение дорсопатии в домашних условиях

- Что такое дорсопатия?

- Классификация дорсопатий

- Локализация дорсопатии

- Симптомы дорсопатии.

- Клинические проявления дорсопатии

- Миофасциальные боли при дорсопатии

- Причины возникновения дорсопатии

- Лечение дорсопатии

- Лечение дорсопатии лечебным противовоспалительным пластырем НАНОПЛАСТ форте

Дорсопатия — симптомы и лечение

Что такое дорсопатия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Тихонов И. В., мануального терапевта со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Дорсопатии — это группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, ведущим симптомокомплексом которых является боль в туловище и конечностях невисцеральной этиологии. [9] [10]

Дорсопатия нижней части спины — поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, спинного мозга и паравертебальных структур данной области.

В клинических рекомендациях, посвященных дорсопатиям, нередко встречается термин «неспецифическая» дорсалгия, который обозначает боль, связанную со скелетно-мышечными расстройствами (суставно-связочными или миофасциальными) без признаков поражения поясничных и крестцовых корешков и «специфических» повреждений позвоночника (спондилолистез, остеопороз, опухоли, спондилоартропатии, спондилёз и др.). Выделение «неспецифической» боли в спине удобно и оправдано в большинстве случаев боли внизу спины. [9] [11] По МКБ-10 «неспецифическая» дорсалгия кодируется шифром М54.5 «Боль внизу спины».

Почему болит спина. Этиология

По данным ряда отечественных и зарубежных авторов [2] [4] [6] [14] около 80% случаев возникновения боли в спине вызвано мышечными дисфункциями.

Факторы, способствующие возникновению: значительные погрешности рационального двигательного режима, несоблюдение эргономических особенностей профессии, игнорирование регулярных физических упражнений, восполняющих дефицит движений.

Специфические причины, такие как злокачественные новообразования, спондилоартропатии, инфекции, переломы позвонков, грыжи межпозвонковых дисков, зарегистрированы в менее чем в 20% случаев при боли в спине. [13] [14]

Остеохондроз

Когда причины боли в спине и ограничения подвижности точно не известны, специалисты диагностируют «остеохондроз позвоночника». Но это устаревший диагноз, который используют только в России и странах СНГ. В этом случае рекомендуется дополнительная диагностика.

Симптомы дорсопатии

Основным симптомом «неспецифической» дорсопатии нижней части спины является боль, которая может локализоваться непосредственно в пояснично-крестцовой области, а также распространяться в ягодицы, нижние конечности (включая стопы), паховую область. Вторым по распространенности является миофасциальный синдром, сопровождающийся ощущениями мышечного напряжения, скованности внизу спины. Частое сопутствующее явление в подобных случаях — ограничение подвижности в определенных отделах позвоночника (функциональное блокирование). [4] [7]

При наличии клинически значимой межпозвонковой грыжи, спондилолистеза, спондилёза, миелопатии поясничного отдела симптомами могут стать онемение, жжение, «прострел», парез нижних конечностей.

Редко встречающиеся «специфические» дорсопатии могут сопровождаться разнообразными системными симптомами основного заболевания (онкологического, инфекционного, ревматического и др.), имеющего в своих проявлениях болевой синдром внизу спины.

Патогенез дорсопатии

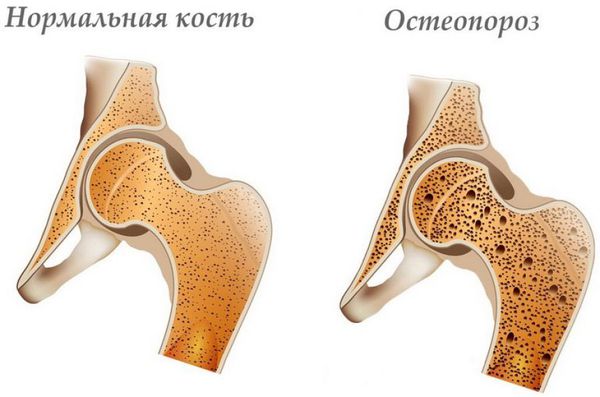

Патогенез дорсопатии нижней части спины до 80% обусловлен биомеханическими нарушениями позвоночника (растяжение, функциональное блокирование), примерно 10% случаев патогенез заключается в возрастных изменениях фасеточных суставов и межпозвонковых дисков, в 4% — в грыже межпозвонкового диска, в 4% — в остеопорозе, вызывающим перелом позвонков, в 3% — стенозе поясничного отдела позвоночника. Остальные причины патогенеза дорсопатии нижней части спины составляют суммарно 1% случаев. [2]

Спондилёз

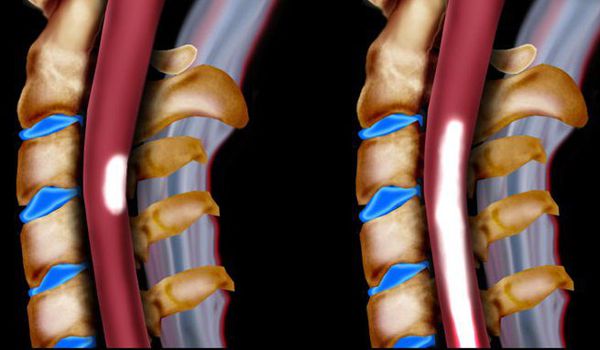

При спондилёзе происходят дегенеративные изменения в позвонках и межпозвонковых дисках. Точные причины этого процесса неизвестны, но важную роль играет возраст. В зависимости от того, какие структуры позвонка затронуты, может сдавливаться корешок (развивается радикулопатия), или сужается спинномозговой канал (миелопатия). Эти состояния проявляются болью в спине и в области, к которой подходят нервы из поражённого корешка; а также неврологическими нарушениями — слабостью и онемением.

Классификация и стадии развития дорсопатии

По Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) дорсопатии делятся на:

1. деформирующие дорсопатии, вызванные деформацией позвоночника, дегенерациями межпозвонковых дисков без их протрузии, спондилолистезами;

2. дегенерации межпозвонковых дисков с протрузиями, сопровождающиеся болевыми синдромами;

3. симпаталгические дорсопатии;

Дорсопатии нижней части спины также можно классифицировать на:

1. первичные:

- дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках, дугоотростчатых связках, мышцах;

2. вторичные:

- врожденные аномалии (spina bifida);

- травмы;

- спондилолистез;

- артриты;

- висцеральная патология;

- заболевания мочеполовой системы;

- другие болезни (остеопороз, опухоли, инфекции, психические заболевания). [10]

В зависимости от продолжительности заболевания разделяют три стадии: [2]

1. острое течение (до 6 недель);

2. подострое течение (от 6 до 12 недель);

3. хроническое течение (более 12 недель).

По локализации дороспатия нижней части спины делится на:

1. люмбалгию — боль в поясничном отделе позвоночника;

2. люмбоишиалгию — боль в пояснице, распространяющаяся в ногу;

3. сакралгию — боль в крестцовом отделе;

4. кокцигодинию — боль в области копчика. [6]

Дорсопатия шейного отдела позвоночника

Шейный отдел позвоночника обладает большой подвижностью и может испытывать как статические нагрузки во время сидячей работы, так и динамические — при ДТП или спортивных травмах. Боль в шее чаще всего вызвана мышечным напряжением. Реже она встречается при сдавлении нервного корешка, в этом случае боль может отдавать в руку и сопровождается её слабостью и онемением.

Дорсопатия грудного отдела позвоночника

Грудной отдел малоподвижен из-за рёбер. Боль здесь вызвана длительной статической нагрузкой на мышцы.

Дорсопатия поясничного отдела позвоночника

Поясничный отдел позвоночника подвергается значительной нагрузке веса тела, а также страдает при поднятии тяжестей. Боль чаще всего вызвана мышечным спазмом, но нередко к ней приводит сдавление нервного корешка и сужение позвоночного канала. Боль отдаёт в пах и ногу, в которой может возникнуть слабость или онемение.

Осложнения дорсопатии

В случае несвоевременного и/или неквалифицированного лечения осложнениями дорсопатии нижней части спины могут являться: [8] [11] [12]

- увеличение продолжительности (хронизация) болевого синдрома;

- прогрессирование дистрофических изменений позвоночника (спондилоартроз; пролапс, протрузия, экструзия межпозвонкового диска; остеопороз);

- поражение спинного мозга (миелопатия) и нервных корешков пояснично-крестцового уровня с развитием сенсорных, моторных, смешанных неврологических нарушений в нижних конечностях (корешковые синдромы);

- усиление гипертонуса паравертебральных мышц нижней части спины с возможным формированием вторичного функционального сколиоза;

- возникновение вторичных психоэмоциональных нарушений (тревога, депрессия) при продолжительности болевого синдрома от 1-3 месяцев.

Спондилоартроз

При воспалении позвонковых структур из-за их старения или механического повреждения возникает спондиоартроз. Основные симптомы заболевания: ограничение амплитуды движений в позвоночнике, боль в его повреждённом сегменте и тревожно-депрессивные состояния. На начальной стадии боль может длиться несколько минут, на последней без квалифицированного лечения — практически круглосуточно.

Диагностика дорсопатии

Классическим подходом к первичной диагностике дорсопатии является: [2] [6] [9] [11]

- сбор жалоб и анализ анамнестических данных пациента;

- нейроортопедическое обследование (мануальная диагностика);

- нейровизуализационные методы (рентгенография, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника);

- нейрофизиологические исследования (стимуляционная, игольчатая электромиография; мигательный рефлекс; Н-рефлекс; соматосенсорные вызванные потенциалы и др.);

- использование шкал, тестов и опросников (визуальная аналоговая шкала, индекс мышечного синдрома, Освестровский опросник при болях внизу спины, опросник Роланда–Морриса; шкала пятибалльной оценки вертеброневрологической симптоматики; самооценка уровня тревожности Спилбергера–Ханина; шестибалльная оценка мышечной силы; опросники нейропатической боли DN4 и PainDETECT и многие другие).

Лечение дорсопатии

Стратегия лечения дорсопатии в нижней части спины строится в зависимости от ведущей причины заболевания. В случае выявления «специфической» причины боли в спине пациента следует направить к профильному специалисту (онкологу, ревматологу, инфекционисту, травматологу, психиатру, гастроэнтерологу, урологу-гинекологу и другим).

Лечение «неспецифической» дорсопатии, по современным данным отечественных и зарубежных исследователе, должно заключаться в мультидисциплинарной медицинской реабилитации, краткосрочной целью которой является коррекция ведущего симптомокомплекса, долгосрочной — снижение/купирование возникших осложнений. [1] [3] [5] [6] [7] [8] [13] [14]

Среди большого количества существующих подходов к лечению «неспецифической» дорсопатии предпочтение стоит отдавать методам с высоким уровнем доказательности (А, В):

Медикаментозное лечение

Лекарства, как правило, применяется симптоматически. При выраженном болевом синдроме — селективные ЦОГ-2 нестероидные противовоспалительные препараты коротким курсом в виде внутреннего, парентерального, ректального применения с учетом противопоказаний. Центральные миорелаксанты — при выраженном миофасциальном синдроме.

Мануальная терапия и массаж

Используются в большинстве случаев «неспецифической» дорсопатии для устранения ведущей причины заболевания — функционального блокирования суставов пояснично-крестцового отдела позвоночника, миофасциального гипертонуса.

Физиотерапевтическое лечение

Самым эффективным методом является чрескожная электронейростимуляция, которая назначается на паравертебральную область нижней части спины в анальгетическом и/или миорелаксирующем режиме.

Лечебная физкультура (ЛФК)

Проводится инструктором/врачом – ЛФК индивидуально и в группах. Направлена на обучение рациональному двигательному режиму, формирование «мышечного корсета» нижней части спины, снижение страха перед активными движениями у пациентов с хронической болью, возвращение пациента к привычной бытовой и профессиональной двигательной активности.

Психологическая коррекция

В случае сопутствующих психоэмоциональных нарушений назначается когнитивно-поведенческая терапия. Проводится клиническим психологом/психотерапевтом индивидуально и в группах.

Хирургический метод

Консультация нейрохирурга с возможным оперативным лечением межпозвонковой грыжи должна проводиться в случае неэффективности консервативного лечения, прогрессировании неврологических осложнений, возникновении компрессионной миелопатии, радикулопатии с развитием нарушения функции мочеиспускания, дефекации.

Народные методы лечения дорсопатии

Эффективность и безопасность методов народной медицины научно не доказана. Они могут отсрочить обращение к врачу, а без своевременной диагностики и адекватной терапии патологии костно-мышечной системы прогрессируют, и боль может стать хронической.

Прогноз. Профилактика

В случаях «специфической» дорсопатии прогноз будет напрямую зависеть от основного заболевания.

При «неспецифических» дорсопатиях в большинстве случаев благоприятный прогноз на выздоровление зависит от правильного своевременного лечения.

Самой действенной профилактикой дорсопатий является соблюдение рационального двигательного режима, регулярное выполнение физических упражнений (под контролем тренера), избегание переохлаждений, лечение сопутствующих заболеваний, своевременное обращение к квалифицированному специалисту — врачу-вертеброневрологу, мануальному терапевту. [5] [12]

За дополнение статьи благодарим невролога Ольгу Дмитриеву.

Источник

Дорсопатия: причины и лечение дорсопатии в домашних условиях

Что такое дорсопатия?

Дорсопатия (от лат. dorsum — спина) — обобщенное название различных патологий позвоночника, мягких тканей спины (паравертебральных мышц, связок и т.д.).

Обобщающий признак различных видов дорсопатии — это болевые синдромы в области туловища (шейный отдел, спина, поясница), не связанные с заболеваниями внутренних органов. Причиной боли при дорсопатии являются дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, а также поражения мягких тканей спины (паравертебральных мышц, связок и т.д.). Основные проявления — боли в спине и ограничение подвижности позвоночника.

Для дорсопатий характерно хроническое течение с обострением болевого синдрома.

Классификация дорсопатий

Дорсопатия может быть вызвана дегенеративными и воспалительными процессами различных структур позвоночника: межпозвонкового диска, межпозвонковых суставов, связок позвоночника, паравертебральных мышц. Вовлечение в процесс спинномозговых корешков или спинного мозга дает очаговую неврологическую симптоматику.

Согласно международным стандартам, все виды дорсопатии можно разделить на три большие группы:

- деформирующие дорсопатии- патологические деформации позвоночного столба, обусловленные дистрофическими изменениями в межпозвонковых дисках (без нарушения целостности фиброзного кольца, без протрузий и грыж пульпозного ядра). В эту группу включаются лордоз, кифоз, сколиоз, спондилолистез (смещение одного из позвонков относительно другого), остеохондроз и подвывихи;

- спондилопатии — включают все виды воспалительных, дегенеративных и травматических спондилопатий;

- прочие дорсопатии — это дискогенные дорсопатии с прогрессирующими дегенеративно-дистрофическими изменениями в межпозвонковых дисках (фиброзном кольце и пульпозном ядре) с протрузией, межпозвонковыми грыжами, а также различные виды дорсалгий, т.е. болевые синдромы в области шеи, туловища и конечностей без смещения межпозвонковых дисков, без нарушения функций спинномозговых корешков или спинного мозга.

Локализация дорсопатии

В зависимости от локализации выделяют:

- дорсопатию шейного отдела позвоночника,

- дорсопатию поясничного отдела позвоночника,

- дорсопатию грудного отдела позвоночника

Многие клиницисты используют такие локально-синдромальные характеристики, как радикулопатия, цервикалгия, люмбалгия, торакалгия, ишиас.

Симптомы дорсопатии.

Основными симптомами дорсопатии являются:

- постоянные ноющие боли в спине, напряжение и болезненность на стороне поражения в мышцах шеи, надплечья, спины и конечностей;

- усиление болей при резких движениях, физической нагрузке, поднятии тяжестей, кашле и чихании;

- чувство онемения и ломоты в конечностях, парезы (нарушения чувствительности), слабость в мышцах (вплоть до паралича), со снижением рефлексов и гипотрофиями мышц рук и/или ног;

- спазмы мышц, ограничение подвижности, уменьшение объема движений;

- локальные изменения мягких тканей: сосудистые, дистрофические изменения, нейромио- и нейроостеофиброз.

В зависимости от локализации дорсопатии возможны следующие симптомы:

- при дорсопатии шейного отдела позвоночника: боли в руках, плечах, головные боли. Возможны также жалобы на шум в голове, головокружение, мелькание «мушек», цветных пятен перед глазами. В сочетании с пульсирующей головной болью это дает основание предполагать так называемый «синдром позвоночной артерии» (одно из осложнений шейной дорсопатии).

- при дорсопатии грудного отдела позвоночника: боль в области грудной клетки, в области сердца и других внутренних органов;

- при дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника: боль в пояснице, иррадиирующая в крестец, нижние конечности, иногда в органы малого таза;

- при поражении нервных корешков (грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз, спондилолистез, спондилоартроз): стреляющая боль и нарушение чувствительности, гипотрофия, гипотония, слабость в иннервируемых мышцах, снижение рефлексов.

По механизму возникновения боли при дорсопатии можно выделить следующие виды болей:

- локальная боль — обычно постоянная, с локализацией в области поражения позвоночника, изменяется в зависимости от положения тела;

- отраженная (проекционная) боль — по характеру близка к локальной, но распространяется по ходу пораженного нерва;

- невропатическая (корешковая) боль — «стреляющая боль», может быть тупой, ноющей, но при движении, а также кашле, чихании значительно усиливается и становится острой («прострел»). Возможны нарушения чувствительности, гипотрофия, гипотония, слабость в иннервируемых мышцах, снижение рефлексов.

- некорешковая боль — боли вследствие мышечного спазма, гипертонуса мышц (психогенная боль).

Клинические проявления дорсопатии

Клинически дорсопатия проявляется в виде:

- рефлекторного синдрома (90% случаев)

- компрессионного синдрома (5-10% случаев).

Рефлекторные синдромы при дорсопатии (мышечно-тонические, нейрососудистые и нейродистрофические) возникают вследствие раздражения болевых рецепторов в мышцах спины в результате действия каких-либо патологических факторов (ущемление, воспаление либо раздражение) и сопровождаются рефлекторным мышечным спазмом. Однако мышечный спазм сам по себе является причиной дополнительного болевого импульса, в результате возникает порочный круг «боль — мышечный спазм — боль».

Компрессионные синдромы при дорсопатии обусловлены механическим воздействием грыжевого выпячивания, костных разрастаний или другой патологической структуры на корешки, спинной мозг или сосуды. Соответственно, компрессионные синдромы делят на корешковые (радикулопатии — ущемление корешка спинного нерва), спинальные (миелопатии — компрессия спинного мозга) и нейрососудистые (компрессия позвоночной артерии).

Что касается миелопатии, то она чаще наблюдаются в шейном, реже в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Миофасциальные боли при дорсопатии

В диагностике дорсопатии часто недооценивается роль миофасциальных болевых синдромов (миозита или миалгии, страдают от 35 до 85% населения). Суть миофасциального болевого синдрома заключается в том, что мышца страдает первично, а не вслед за морфологическими или функциональными нарушениями в позвоночнике. В патологический процесс может вовлекаться любая мышца или группы мышц.

Одна из наиболее частых причин миофасциальных болей — острое перерастяжение мышц. Обычно больной точно помнит, какое движение или действие вызвало появление боли. Также миозит может развиваться и на фоне постоянного перенапряжения группы мышц, либо переохлаждения.

Для постановки диагноза миофасциального болевого синдрома необходимо выявить следующие клинические признаки:

- при пальпации мышца спазмированная;

- в пределах спазмированной мышцы четко определяются зоны еще большего мышечного уплотнения — триггерные точки, отличающиеся особой болезненностью.

Причины возникновения дорсопатии

Самой частой причиной дорсопатий являются:

- остеохондроз позвоночника — дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках с последующими деформациями тел смежных позвонков (спондилеза), межпозвонковых суставов (спондилоартроз) и связочного аппарата позвоночника;

- миофасциальные синдромы

Возникновению и развитию дорсопатии способствуют:

- гиподинамия (низкая двигательная активность);

- дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночнике и прилежащих к нему тканей, вызванные внешними факторами и возрастными изменениями (остеохондроз);

- нарушение осанки (сколиоз, кифосколиоз, сутулость);

- частые простудные заболевания, ожирение, болезни желудочно-кишечного тракта, однообразное или скудное питание;

- злоупотребление алкоголем, курение, а также пристрастие к жареной, копчёной пище, солениям, пряностям и к продуктам, богатым пуриновыми основаниями

- постоянная работа в неблагоприятных метеоусловиях, когда низкая температура сочетается с большой влажностью воздуха;

- вибрация;

- незаметная неравномерная нагрузка на позвоночный столб из-за действия самых разных факторов (например, неправильное положение позвоночника при работе и других ежедневных видах деятельности);

- длительное пребывание тела в физиологически неудобных положениях: многочасовое сидение согнувшись за письменным столом в школе, институте, дома, на работе — в автомобиле, за компьютером, за чертежной доской, стояние у станка, за прилавком и т. д.

- наследственность (наследственная предрасположенность реализуется через особенности соматогенной, психогенной, гормональной, иммунологической, биохимической конституции, в том числе соединительной (хрящевой) ткани).

На первом месте по частоте встречаемости стоят поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника (60-80%), а на втором — шейного отдела позвоночника (около 10%).

Лечение дорсопатии

Оперативное лечение дорсопатии требуется достаточно редко. Лечение дорсопатии и её осложнений проводят обычно с помощью консервативных методов, направленных на устранение болевого синдрома, нарушений функции спинномозговых корешков и предупреждение прогрессирования дистрофических изменений в структурах позвоночника.

Методика лечения дорсопатии в каждом конкретном случае зависит от причины и степени выраженности болевых синдромов. Оптимальным является комплексный подход, основанный на сочетании различных методов лечения. Правильный выбор методик позволяет добиться самых стойких результатов.

При лечении дорсопатии применяются следующие лекарственные средства и методы лечения:

- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — применяются в стадии обострения для уменьшения боли и подавления воспалительных процессов в зоне пораженных позвонков;

- миорелаксанты — применяются при сильных мышечных спазмах, расслабляянапряженные мышцы спины, существенно снижают боль;

- тракционное лечение дорсопатии (лечение вытяжением). При применении этого метода лечения дорсопатии происходит растягивание околопозвоночных тканей, связок, мышц, в результате чего расстояние между отдельными позвонками увеличивается на 1-4 мм (в среднем на 1,5 мм). В случае компрессии нервного корешка или кровеносных сосудов в позвоночном канале грыжей диска или остеофитом вытяжение способствует уменьшению сдавливания или его полному устранению;

- успокаивающие средства также рекомендуются при лечении дорсопатии, т.к. постоянная боль приводит к взвинченности и утомлению нервной системы. Кроме того, успокаивающие препараты позволяют снизить психогенные мышечные спазмы;

- для лечения дорсопатии назначаются различные виды физиотерапевтических процедур (ультрафиолетовое облучение, дарсонвализация, электрофорез, фонофорез, воздействие магнитного поля, ультразвук, диадинамические токи, подводный душ, массаж, грязевые аппликации и др.);

- находят применение в лечении дорсопатии мануальная терапия, иглорефлексотерапия;

- после снятия болевых ощущений при лечении дорсопатии рекомендуются препараты для ускорения восстановительных процессов — биогенные стимуляторы, витамины группы В, анаболические препараты, сосудистые препараты (улучшают питание нервных корешков и кровоснабжение позвоночника). На этой стадии очень полезна и лечебная физкультура.

Важно помнить, что применяемые при терапевтическом лечении дорсопатии НПВС, анальгетики, спазмолитики эффективны, но при длительном применении могут нанести вред организму. А при некоторых заболеваниях ЖКТ многие из этих препаратов вообще противопоказаны.

Поэтому очень важная задача — минимизировать побочные эффекты, а, следовательно, и вред, наносимый организму, не снижая эффективности лечения. В этом может помочь препарат нового поколения — обезболивающий противовоспалительный лечебный пластырь НАНОПЛАСТ форте.

Лечение дорсопатии лечебным противовоспалительным пластырем НАНОПЛАСТ форте

Благодаря одновременному воздействию двух физиотерапевтических факторов — глубокое мягкое согревающее тепло инфракрасного излучения и воздействие магнитного поля со специально подобранными характеристиками — этот инновационный препарат позволяет снять боль и воспаление, улучшить кровообращение в пораженном участке, снизить дозу обезболивающих и противовоспалительных средств.

Лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь НАНОПЛАСТ форте может применяться как при комплексном лечении дорсопатии, так и при монотерапии многих видов дорсопатии. Пластырь накладывается на шейный, грудной или поясничный отдел позвоночника — в зависимости от вида заболевания и локализации боли.

Для снятия острой симптоматики при лечении дорсопатии лечебный пластырь применяют от 3 до 5 дней. Продолжительность курсового лечения — от 9 дней. Обычно рекомендуется использовать лечебный пластырь с утра на 12 часов, но возможно применять его и на ночь.

Высокая эффективность, уникальность состава, длительное (до 12 часов!) лечебное воздействие, удобство применения и доступная цена делают НАНОПЛАСТ форте средством выбора в лечении большинства видов дорсопатии различной этиологии.

Источник