Посттромботическая болезнь

Специфические проявления заболевания невозможно не заметить – обычно они становятся настолько мучительными для пациента, что он обращается к медицинской помощи в экстренном порядке. Типичные признаки синдрома заключаются в распирании тканей пораженной конечности, ночных судорогах, отечности, препятствующей нормальным движениям, боли, резком и видимом изменении оттенка кожного покрова.

Механизм зарождения посттромботической болезни

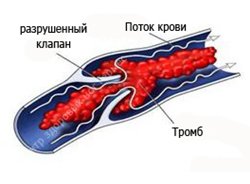

Посттромботическая болезнь зарождается на фоне перенесенного острого тромбоза. При тромбозе в просвете сосуда формируется кровяной сгусток – тромб. Прекращение острого процесса катализирует лизирование и фиброз тромботических тканей. Преобладание лизиса восстанавливает нормальный просвет вены (реканализация), а преобладание соединительной ткани провоцирует полную окклюзию (закупорку) сосуда.

Работа клапанного аппарата на месте тромба дестабилизируется и в том, и в другом случае. Поэтому стойкое нарушение венозного кровотока в нижних конечностях происходит всегда. Оно инициирует хронический тромбофлебит, варикозную болезнь, посттромботический синдром.

Кровоснабжение ног при прогрессирующем нарушении микроциркуляции отводится мышечной ткани (питание обеспечивается за счет ее сокращения). В связи с повышенной нагрузкой, сократительная способность мягких тканей со временем ослабевает, провоцируя прогрессирование венозной недостаточности.

Симптоматика заболевания

Признаки посттромботического синдрома специфичны, хотя их все же можно спутать с проявлениями иных сосудистых патологий.

Основным проявлением считается отек. Он может быть плотным или мягким, стойким или преходящим, выраженным или нейтральным. Но отек тканей присутствует во всех случаях и склонен нарастать при определенных обстоятельствах.

Помимо отека, для посттромботической болезни характерны следующие проявления:

- Ощущение тяжести, жжения, распирания в пораженной конечности;

- Постоянный болевой синдром в одной или двух ногах;

- Боль, возрастающая при физической нагрузке любой интенсивности (медленная ходьба, стояние);

- Сильные судороги в ночное время;

- Истончение и видоизменение кожного покрова на пораженной конечности;

- Стойкая кольцевидная пигментация на ноге (кожа быстро меняет свой оттенок до синюшного, лилового или коричневатого);

- Варикозное расширение вен (вторичный симптом наблюдается в 30% случаев);

- Формирование трофических язв;

- Фиброзные изменения в коже и мягких тканях конечности (кожа становится особенно плотной, шероховатой, теряет подвижность);

- Наличие дерматитов и мокнущих экзем на поверхности покрова.

Отличительной чертой болевого синдрома при посттромботической болезни является его быстрое купирование простыми манипуляциями – приданием телу горизонтального положения, помещением ноги на возвышенный объект.

Течение болезни разнообразно для каждого индивидуального случая. У некоторых пациентов патология развивается медленно, плавно, проявляется умеренными симптомами. У другой категории больных синдром прогрессирует очень быстро, отличается стремительным формированием трофических язв, лимфостаза, стойкой утратой дееспособности.

Диагностика посттромботического синдрома

Посттромботическая болезнь диагностируется достаточно легко. При характерных жалобах, специалист выясняет наличие тромбозов в анамнезе пациента, а также его общую склонность к тромбофлебитам.

Диагностические мероприятия осуществляются в несколько этапов:

- Опрос пациента на предмет жалоб (оцениваются не только текущие симптомы, но и предшествующие им эпизоды, если таковые имели место);

- Сбор анамнеза (истории болезни);

- Оценка семейного анамнеза (выяснение наличия тромбофлебитов и тромбофилий у ближайших кровных родственников);

- Лабораторные тесты (анализы крови, позволяющие определить тромбофилию у пациента);

- Ультразвуковое допплерографическое исследование (УЗДГ) вен пораженной конечности (или конечностей);

- Ультразвуковое ангиосканирование;

- Реовазография;

- Флебосцинтиграфия (радионуклидная).

Постановка диагноза обычно проходит без затруднений. Задача специалиста – дифференцировать синдром и назначить соответствующее лечение.

Лечение посттромботического синдрома

Лечение посттромботического синдрома имеет наиболее благоприятный прогноз, если начинает проводиться в профилактических целях (после перенесения пациентом острого тромбоза). Чтобы не упустить момент, важно своевременно обращаться к специалистам с любыми жалобами на состояние и функционирование сосудов.

Прогноз благоприятен и при раннем обнаружении посттромботической болезни в качестве осложнения тромбоза. Но в этом случае важно дополнительно лечить сопутствующие нарушения – варикозное расширение вен, трофические язвы, дерматологические поражения.

В комплекс терапевтических мер при посттромботической болезни входят:

- Ношение специально подобранного компрессионного трикотажа (колготки, чулки, гольфы). Компрессия подбирается строго врачом, согласно текущему состоянию и течению болезни!;

- Прием медикаментозных препаратов (антиагреганты, ангиопротекторы, десенсибилизирующие средства, антикоагулянты, противовоспалительные лекарства, некоторые витамины, аминокислоты и микроэлементы);

- Использование местных флеботропных средств (мази, кремы, гели);

- Физиотерапия;

- Оперативные вмешательства (пластика и резекция вен, шунтирование, флебэктомия, минифлебэктомия, криостриппинг и др., на усмотрение лечащего сосудистого хирурга).

Терапия в обязательном порядке включает в себя симптоматические методы лечения. Также пациенту даются рекомендации относительно коррекции образа жизни.

К сожалению, тяжелые степени посттромботической болезни поддаются лечению плохо. Именно по этой причине важно принимать меры сразу после обнаружения тромбоза. В 38% процентов случаев, несмотря на адекватное лечение, у пациентов с запущенными формами патологии наступает инвалидность.

Профилактические меры

Наиболее эффективной мерой профилактики посттромботической болезни является своевременное обращение к флебологам и сосудистым хирургам при остром тромбозе и хронической тромбофилии. Специалист нашего отделения даст вам рекомендации согласно вашим персональным потребностям и назначит соответствующее лечение.

Ключевым нюансом в профилактике посттромботического синдрома является правильное лечение тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Иногда оно требует хирургического вмешательства, нацеленного на искусственное растворение или удаление тромба.

Ранняя диагностика и комплексное лечение помогут вам избежать тяжелых осложнений сосудистых заболеваний.

Материалы по теме:

Хронической венозной недостаточностью называют болезнь периферических сосудов ног, при которой возникает нарушение в оттоке крови из вен к сердцу. При этом вены повреждаются, их функции ухудшаются.

По врачебной статистике, наиболее подвержены отечности женщины. Самое распространённое место для появления отеков – это область век (так называемые «мешки под глазами») и нижние части ног, в основном, ступни и голени.

Источник

Статьи

Вам поставили диагноз ПТФС- что это такое?

Посттромбофлебитический синдром (посттромбофлебитическая болезнь, ПТФБ, ПТФС) — симптомокомплекс, развивающийся вследствие перенесенного ранее тромбоза глубоких вен нижних конечностей.

Он представляет собой типичную разновидность хронической венозной недостаточности (ХВН), проявляющейся вторичным варикозным расширением вен, стойкими отеками, трофическими изменениями кожи и подкожной клетчатки голени. Согласно статистическим данным, в различных странах этим заболеванием страдает 1,5 — 5% населения.

Формирование посттромбофлебитического синдрома связано с судьбой тромба, образовавшегося в просвете пораженной вены.

Наиболее частым исходом тромбозов глубоких вен является частичное или полное восстановление проходимости вены (реканализация) с утратой клапанного аппарата, реже полное закрытие её просвета (облитерация). Процесс рассасывания тромба с замещением его соединительной тканью (организация) начинается со 2-3-й недели от начала заболевания и заканчивается частичной или полной реканализацией вены в сроки от нескольких месяцев до 3-5 лет. В результате воспалительно-дистрофических изменений вена превращается в неподатливую склерозированную трубку с разрушенными клапанами.

Клиническая картина ПТФБ складывается из явлений хронической венозной недостаточности разной степени выраженности и расширения подкожных вен (усиленный сосудистый рисунок или варикоз), которые берут на себя большую часть функции по обеспечению оттока крови от нижних конечностей. Лишь у 12% пациентов появляется заметная симптоматика в первый год болезни. Эта цифра возрастает на протяжении нескольких лет и к 6 годам достигает 40-48%, а у 10% этих больных выявляется трофическая язва.

Выраженный отек конечности является одним из первых и главных симптомов ПТФБ. Возникая в период острого венозного тромбоза он, по мере реканализации просвета вены и формирования коллатеральных путей, оттока постепенно регрессирует, однако полностью обычно не исчезает. Для ПТФБ характерно развития отека как в дистальных отделах конечности (голень), так и в проксимальных (бедро, при илеофеморальной локализации тромбоза), чего никогда не наблюдается при отеках другой этиологии.

Отек при ПТФБ развивается как за счет мышечного компонента (значительное увеличение в объеме икроножных мышц или мышечного массива бедра), так и за счет мягких тканей, что приводит к нарушению анатомической конфигурации конечности (сглаживание ямочек вокруг лодыжек, отек тыла стопы и пр.). Динамика отечного синдрома при ПТФБ имеет определенное сходство с таковой при варикозной болезни: к вечеру отек нарастает за счет мягких тканей — пациент отмечает «уменьшение в размерах обуви», появление глубокого следа от носков или гольф, отек тыла стопы, сглаживание ямочек вокруг лодыжек, при надавливании на мягкие ткани голени остается долго сохраняющаяся заметная ямочка, а после ночного отдыха он уменьшается, однако полностью как правило не исчезает.

Вторым по значимости симптомом ПТФБ является чувство тяжести и боль в пораженной конечности, усиливающаяся при длительном пребывании в неподвижном ортостазе (стоя или сидя без движений в голеностопном суставе). Боль тянущая, тупая, распирающая, лишь изредка бывает интенсивной, успокаивается в положении лежа с приподнятой ногой. Нередко беспокоят судороги икроножных мышц во время длительного стояния и в ночное время. Иногда самостоятельные боли в конечности отсутствуют, но появляются при пальпации икроножных мышц, надавливании на внутренний край подошвы или сдавливании тканей между берцовыми костями.

В 65-70% случаев развивается вторичное варикозное расширение подкожных вен (варикозный синдром). Для большинства пациентов типичным является рассыпной тип расширения боковых ветвей основных венозных стволов на голени и стопе. Сравнительно редко наблюдается расширение стволов БПВ или МПВ.

В зависимости от преобладания тех или иных симптомов различают четыре клинические формы посттромбофлебитического синдрома:

Диагностика.

Помимо клинической картины, золотым стандартом диагностики тромбоза глубоких вен и следующих за ним посттромботических изменений является ультразвуковое ангиосканирование с цветным картированием кровотока (УЗАС, триплексное ангиосканирование), которое позволяет оценить не только структурные изменения вены (проходимость, наличие тромботических масс), но и её функциональное состояние (скорость кровотока, наличие патологических токов крови, состоятельность клапанов).

УЗАС при ПТФБ преследует несколько целей:

- первичная диагностика наличия и возраста посттромботических изменений при подозрении на ПТФБ;

- динамическое наблюдение за состояние венозного русла и течением процесса реканализации с момента прекращения прогрессирования тромботического процесса;

- исключения повторного тромбоза глубоких вен, как правило имеющего скудную клиническую картину; ??оценка состояния подкожных вен и перфорантов.

Лечение.

Лечение посттромбофлебитического синдрома преимущественно консервативное и включает традиционные мероприятия: эластическую компрессию, коррекцию образа жизни, лечебную физкультуру и гимнастику, физиотерапевтические мероприятия, фармакотреапию, направленную как на купирование явлений хронической венозной недостаточности, так и на предотвращение рецидива тромбоза, местное лечение трофических расстройств.

Предотвращение повторного тромбоза глубоких вен.

Всем пациентам перенесшим тромбоз глубоких вен показано проведение антикоагулянтной терапии прямыми (гепарин, фраксипарин, фондапаринукс) или непрямыми (варфарин) антикоагулянтами. Срок терапии определяется индивидуально на основании причин развития ТГВ и сохранения факторов риска. При спровоцированном тромбозе глубоких вен (травма, операция, острое заболевание, длительная иммобилизация) срок антикоагулятной терапии составляет от 3-х (при локализации процесса в венах голени) до 6 (вены бедра) месяцев. При идиопатическом тромбозе (причину которого установить не удалось) срок приема антикоагулянтов должен составлять не менее 6 месяцев. При рецидивирующем тромбозе, наличии подтвержденной тромбофилии (заболевания крови со склонностью к тромбозу), онкологического заболевания, имплантации постоянного кава-фильтра антикоагулянты необходимо принимать неопределенно долго (пожизненно).

| Основной предраспологающий фактор и характер ТГВ нижней конечностей | Длительность терапии |

| Обратимый фактор риска (травма, операция, острое нехирургическое заболевание) | 3 месяца (голень) 6 месяцев (проксимальный тромбоз) |

| Впервые возникший (идиопатический) | От 6 месяцев до неопределенно долгого лечения у больных с проксимальным ТГВ и низким риском кровотечений |

| Рецидивирующий | Неопределенно долго (пожизненно) |

| Некоторые тромбофилии (антифосфолипидный синдром, дефицит протеинов С или S, гомозиготность по фактору V Лейден, гомозиготы по варианту протромбина G20210A) | Неопределенно долго (пожизненно) |

| Имплантация кава-фильтра | Неопределенно долго (пожизненно) |

| Онкология | Как минимум до излечения рака |

Эластическая компрессия

Компрессионная терапия применяется на протяжении всего периода лечения хронической венозной недостаточности и трофической язвы голени. Эффективность компрессионной терапии подтверждена многолетними клиническими наблюдениями. Длительное использование хорошо подобранных для пациента эластичных чулок или бинтов позволяет добиться улучшения в 90% и заживления язвы голени в 90-93% случаев. В зависимости от степени выраженности трофических нарушений показано применение эластического бандажа из бинтов средней и короткой растяжимости или специального индивидуально подобранного компрессионного трикотажа 2-3 класса компрессии.

Фармакотерапия

Медикаментозная терапия ПТФБ направлена на борьбу с явлениями хронической венозной недостаточности. Для этого применяют разнообразные препараты улучшающие микроциркуляцию, реологию крови, увеличивающие венозный тонус, защищающие стенку сосуда от повреждения, препятствующие выходу активированных лейкоцитов в окружающие ткани, улучшающие лимфодренажную функцию. Наиболее часто используются поливалентные флеботоники, из которых наибольшую доказанную эффективность в борьбе с отеком, тяжестью в ногах, судорогами икроножных мышц, трофическими расстройствами проявляет микронизированная очищенная фракция диосмина (детралекс). Также применяются противовоспалительные препараты в виде топических форм (мази и гели), дезаггреганты, курсы инфузионно-реологической терапии.

Медикаментозное лечение необходимо проводить периодическими курсами длительностью до 2-2,5 мес. Лечение должно быть строго индивидуализировано в соответствии с клиническими проявлениями болезни.

Хирургическое вмешательство

Хирургическое лечение посттромбофлебитического синдрома обычно применяют после завершения процесса реканализации глубоких вен, когда восстанавливается кровоток в глубоких, коммуникантных и поверхностных венах. При частичной или полной реканализации глубоких вен, сопровождающейся расширением подкожных вен, операцией выбора является сафенэктомия в сочетании с перевязкой несостоятельных перфорантов.

Операция позволяет ликвидировать стаз крови в варикозно-расширенных подкожных венах, устранить ретроградный кровоток по коммуникантным венам, уменьшить венозную гипертензию в области пораженной голени, ускорить кровоток по глубоким венах и уменьшить риск развития повторного тромбоза и, следовательно, улучшить кровообращение в микроциркуляторном сосудистом русле.

В случае же недостаточной реканализации глубоких вен операция на подкожной венозной системе может оказаться пагубной и ухудшить состояние пациента в связи с устранением коллатерального пути оттока крови. Поэтому показания к оперативному вмешательству на подкожных венах при ПТФБ должны определяться очень строго и индивидуально.

Источник