Лечение импинджмент-синдрома плечевого сустава

СпортКлиника предлагает диагностику всестороннее лечение и реабилитацию при импинджмент-синдроме.

Чтобы записаться на консультацию, позвоните нам по телефонам: +7(812)295-50-65, +7(812)504-89-72.

Импинджмент – это блокировка функции сустава ввиду патологического соударения его поверхностей при морфологических изменениях тех или иных структур. Обычно локализуется в коленном, голеностопном, плечевом, тазобедренном, локтевом. Плечевой сустав является одним из самых подвижных в нашем организме, что достигается, в том числе, за счет развитого периартикулярного мышечно-связочного аппарата (вращательная манжета плеча). Импинджмент-синдром (ИС) плечевого сустава, иначе субакромиальный синдром – болезненное состояние, при котором ущемляется вращательная манжета плеча на переднем краю акромиального отростка, из-за чего нарушается его функциональность. При этом из мышц вращательной манжеты, как правило, ущемляется надостная мышца. Вращательная манжета при попытках движения травмируется.

Основные виды

Выделяют первичный (на уровне выходного отверстия надостной мышцы) и вторичный (на другом уровне) импинджмент-синдром.

Первичный импинджмент-синдром

Возникает при механическом раздражении надостной мышцы в узком пространстве, связанном с:

- врожденной деформацией акромиального отростка;

- утолщением мышцы на переднем крае акромиона;

- наличием остеофита акромиально-ключичного сустава;

- изменением формы костей после травмы;

- артрозом акромио-ключичным.

Вторичный импинджмент.

Проявляется при относительном уменьшении подакромиального пространства вследствие:

- хронического бурсита;

- увеличения в размерах ротаторной манжеты вследствие спазма или воспаления;

- смещения большого бугорка плечевой кости вследствие травмы;

- осификации вращательной манжеты;

- так называемой нестабильности плечевого сустава.

Также выделяют три стадии поражения мышц вращательной манжеты при субакромиальном синдроме, которые определяют тактику лечения при их ущемлении:

- Первая стадия характеризуется отеком и кровоизлияниями в сухожилиях. При этом нарушения их целостности нет. Возникает у молодых спортсменов, хорошо поддается лечению при своевременном обращении.

- Вторая, помимо утолщений сухожилий, характеризуется признаками их хронического воспаления, фиброзом, наличием микротравм, надрывов. В зависимости от причины решается вопрос об операции.

- Третья демонстрирует полные разрывы сухожилий, дегенеративные поражения костей – акромиона и большого бугорка плечевой кости; наличие остеофитов. Встречается у пациентов старше 40 лет. В данной ситуации хирургическое вмешательство является необходимым.

Симптоматика субакромиального синдрома

Клинические проявления болезни возникают с постепенным нарастанием. Боль в области плеча и по ходу мышц является основным симптомом. На начальном этапе боли возникают после нагрузки, затем постепенно приобретают постоянный характер. Ограничиваются движения в суставе. Поднятие руки становится резко болезненным. Может наблюдаться локальный отек плеча. На более позднем визуально становится заметной атрофия мышц плечевого пояса. При опускании руки может быть слышен щелчок. Если не произошел разрыв сухожилия, то пациенты, как правило, длительно не обращаются к врачу, совершая в этом ошибку. Ведь при запущенном заболевании эффективно лишь хирургическое лечение.

Диагностика.

Детальное повествование пациента с уточнением локализации болей и ситуаций, когда они возникают, является важным в диагностике импинджмент-синдрома. Далее врач проводит осмотр и специальные функциональные тесты. Также используется методика, при которой для уточнения диагноза местно вводится анестетик (тест Нира).

В некоторых случаях назначают вспомогательные визуализирующие методы диагностирования, чтобы уточнить степень заболевания, а именно:

- Рентген.

- Магнитно-резонансную томографию.

- Ультразвуковое исследование (нечасто).

- Артроскопию (как метод наиболее точной диагностики, позволяющий четко визуализировать патологически измененные структуры).

Лечение импиджмент-синдрома.

Лечение субакромиального синдрома зависит от степени выраженности клинических проявлений и степени развития деструктивного процесса. При возникновении болей на ранней стадии важно обеспечить руке покой. Пациент получает противовоспалительную медикаментозную терапию приемом курса нестероидных противовоспалительных препаратов перорально. При длительном болевом синдроме проводят блокады с введением в пораженную область глюкокортикостероидов. Иногда рекомендуют введение инъекций обогащенной тромбоцитами плазмы для лучшей регенерации области повреждения. В период восстановления назначают лечебную гимнастику, направленную на возвращение функционирования мышцам. Нагрузки дают постепенно и уже в тот период, когда болевой синдром отсутствует. Физиотерапевтические процедуры ускоряют процесс выздоровления и включают в себя ударно-волновую терапию, электрофорез, магнитотерапию, электромиостимуляцию). При второй и особенно третьей степени, когда наблюдаются дегенеративные изменения сухожилий мышц, связок и костных структур, показано оперативное лечение, так как консервативная терапия может давать облегчение лишь на некоторое время.

Хирургическое вмешательство проводят при помощи артроскопии, являющейся наиболее щадящим по отношению к окружающим тканям. К тому же, реабилитация после артроскопии происходит гораздо быстрее, чем после операций с открытым доступом. Во время артроскопии производят ревизию субакромиального пространства, при второй стадии наиболее часто выполняют субакромиальную декомпрессию, включающую пересечение клювовидно-акромиальной связки с передней акромионопластикой, при третьей стадии производят удаление остеофитов по нижней поверхности акромиального отростка лопатки и восстановление целостности сухожилий путем сшивания или пластики. Реабилитационные мероприятия после артроскопии назначают через 1-2 недели, когда снизится отек тканей. Они включают в себя лечебную физкультуру. Упражнения даются врачом-реабилитологом с постепенным увеличением нагрузки. Кинезиотейпирование, применение фиксаторов помогают регулировать включение тех или иных мышц в работу. Физиотерапевтические методы ускоряют процесс заживления и способствуют скорейшему восстановлению функции сустава.

В случае, когда физиотерапия и медикаменты не приносят результатов, всё же приходится обратиться к операции. В СпортКлинике Вы сможете пройти её у лучших хирургов России. Также Вам будет доступна эффективная реабилитация и полный комплекс услуг в области спортивной медицины.

Источник

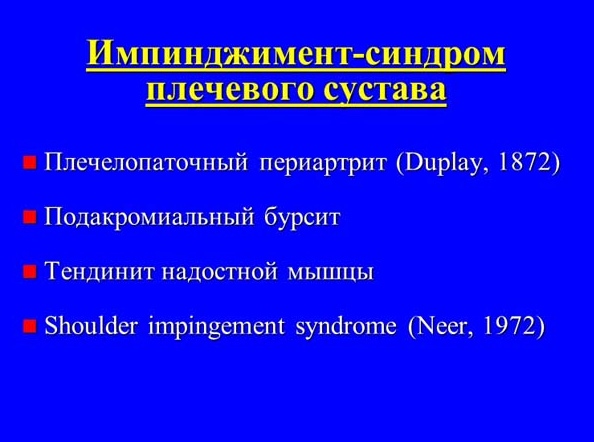

Импинджмент-синдром плечевого сустава

Одно из наиболее распространенных патологических состояний плечевого сустава в современной литературе называют импинджмент-синдромом. Импинджмент-синдром проявляется резкой болезненностью параартикулярных тканей при активном и пассивном отведении плеча, а также болезненной приводящей контрактурой плечевого сустава. Возникает такое состояние обычно после физической работы поднятой выше головы рукой. В 1872 году Duplay назвал данное страдание термином «плече-лопаточный периартрит», который до настоящего времени широко используется в клинической практике.

Ведущим звеном патогенеза данной патологии считали микротравматизацию мышц плечевого пояса, приводящую к воспалительным, а впоследствии и дегенеративным, изменениям в подакромиальной сумке и в сухожилиях вращающей манжеты и длинной головки двуглавой мышцы плеча. У некоторых больных преобладают явления экссудативного бурсита подакромиальной сумки, у других определяется локальная болезненность при пальпации в области большого бугорка плечевой кости, где берет начало сухожилие надостной мышцы.

Поскольку в основе страдания лежит воспалительный процесс, то и лечение применяют соответствующее: противовоспалительные препараты, физиотерапевтические процедуры, лечебные блокады смесями новокаина и стероидов (гидрокортизона, кеналога, дипроспана и т.п.). Подобное лечение дает положительный эффект, однако нередко он краткосрочен. В 1972 году родоначальник современной хирургии плеча американский хирург Neer C.S. обосновал и предложил новую концепцию давно известного страдания и дал ему название «импинджмент-синдром плеча» или синдром сдавления коротких ротаторов.

Обнаружив, что первопричиной данной патологии является сдавление вращающей манжеты, и, прежде всего, надостной мышцы под корако-акромиальной дугой, он выделил стадии заболевания и предложил оперативное вмешательство, направленное на устранение акромиально-бугоркового конфликта.

По современным представлениям клинические симптомы импинджмент-синдрома обусловлены возникающим конфликтом между манжетой ротаторов плеча и акромиальным отростком лопатки. Больные жалуются на болезненность и ограничение движений в плечевом суставе при отведении и сгибании плеча. Максимальная болезненность отмечается при отведении плеча под углом 30-60 градусов, т.е. в положении, при котором большой бугорок плечевой кости с прикрепляющимися к нему мышцами находится под нижним краем акромиона. При дальнейшем отведении боль уменьшается.

Такая динамика болезненности при отведении плеча получила название «болезненная средняя дуга отведения».

Этиологическим фактором данного заболевания считают физическую деятельность с поднятыми вверх руками. Существует ряд профессий, у представителей которых заболевание встречается гораздо чаще, чем у других людей. К ним относятся плотники и столяры, маляры-штукатуры, строители, монтажники, учителя.

Занятия спортом также может вызывать данный синдром, особенно такие действия, как броски или удары рукой. Провоцирующие движения характерны для волейбола, гандбола, водного поло, тенниса, бокса и ударных техник восточных единоборств. Причинами данного состояния также могут быть: нейропатия надлопаточного нерва, частичный отрыв и разволокнение интраартикулярной части сухожилия длинной головки бицепса («верхний» импинджмент), грыжи диска С3-С5.

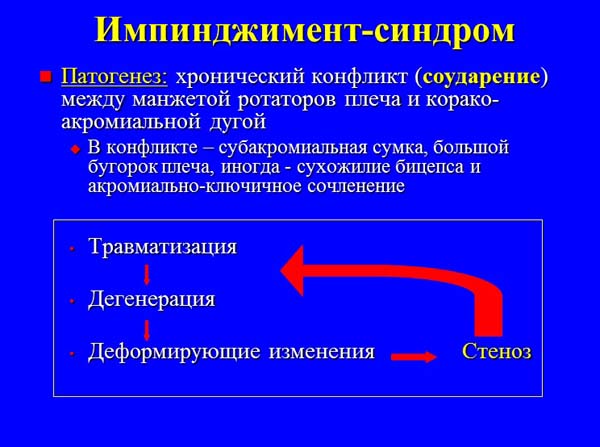

В основе патогенеза лежит хронический конфликт (или соударение) между манжетой ротаторов плеча и корако-акромиальной дугой. В конфликте участвуют подакромиальная сумка, большой бугорок плеча, сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча и акромиально-ключичное сочленение.

Повторные микротравмы тканей этой области приводят к воспалительно-дегенеративным изменениям в сухожилиях, деформирующим изменениям в костях и как следствие к стенозу подакромиального пространства. Стеноз в свою очередь усиливает травматизацию тканей. Так возникает порочный круг заболевания. Таким образом, импинджмент-синдром – заболевание, являющееся результатом травматизации мягких тканей плечевого сустава под корако-акромиальной дугой или реже под акромиально-ключичным сочленением, основными проявлениями которого являются болевой синдром и контрактура сустава.

Наиболее вероятной причиной хронической боли и ограничения движений в плечевом суставе считается ударный конфликт между акромионом и большим бугорком плечевой кости, при котором происходит ущемление и разрыв сухожилия вращающей манжеты плеча. O.Brien (1990), D. Determe (1996) установили роль нарушения кровоснабжения сухожильной части вращающей манжеты, в зоне которую они назвали «критической», обнаружив в ней дегенеративные изменения и предположили, что корако-акромиальная дуга действует как «абразив» на сухожилие надостной мышцы при циклической нагрузке.

Пространство необходимое для скольжения манжеты под корако-акромиальной дугой ограничено и составляет 6-7 мм, толщина же манжеты ротаторов – 5-6 мм.

Исходя из ограниченности пространства, предполагаются два механизма соударения:

1) увеличение в объеме структур проходящих под корако-акромиальной дугой, вследствие их отека и воспаления

2) уменьшение самого пространства в котором располагается сама манжета (остеофиты на передненижней поверхности акромиона, особенности строения акромиального отростка, неправильно сросшиеся переломы большого бугорка или акромиона лопатки).

Выделяют плоский, изогнутый (под углом 0-10 градусов) и крючковидный (под углом более 10 градусов). Последние 2 типа строения акромиального отростка являются предрасполагающими факторами к развитию субакромиального конфликта и могут быть выявлены при выполнении «эполетных» рентгенограмм плечевого сустава или компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Методика выполнения «эполетных» рентгенограмм: больной стоит исследуемым плечом к кассете под углом 45 градусов, луч направлен изнутри-кнаружи и свеху-вниз. В результате должен получиться профильный снимок передне-нижнего отдела акромиального отростка лопатки.

В1972 г. Neer C.S. предложил делить это заболевание на стадии:

1 стадия – отека и кровоизлияния (наиболее характерный возраст 20-40 лет), характеризуется болями в суставе после физических нагрузок;

2 стадия – фиброза и тендинита, характеризующаяся повторными эпизодами механически вызванного воспаления, ведущего к необратимому утолщению вращающей манжеты плеча и бурсы (типично для пациентов 30-50 лет). В этой стадии наиболее показано хирургическое лечение;

3 стадия – формирования костной шпоры и разрывов вращающей манжеты и сухожилия двуглавой мышцы плеча (типично для пациентов 30-70 лет). Слабость (недостаточность) поврежденных (дегенеративно-измененных) коротких ротаторов плеча приводит к динамической нестабильности сустава, т. е. к нарушению центрации головки в суставной впадине лопатки во время движения (особенно при отведении и наружной ротации плеча) и возникновению зон соударения в различных участках капсулы и паракапсулярных тканей с последующими их воспалительными и дегенеративными изменениями.

Очевидно, данный циклично протекающий процесс и объясняет полиморфную клинико-рентгенологическую картину заболевания.

Клинические проявления

Типичными являются жалобы больного на боль (часто ночью, в покое) с преимущественной локализацией по передней и наружной поверхности плечевого сустава и нарушение функции (активного отведения плеча) конечности. При изучении анамнеза необходимо обращать внимание на острое начало заболевания, возможную связь с травмой.

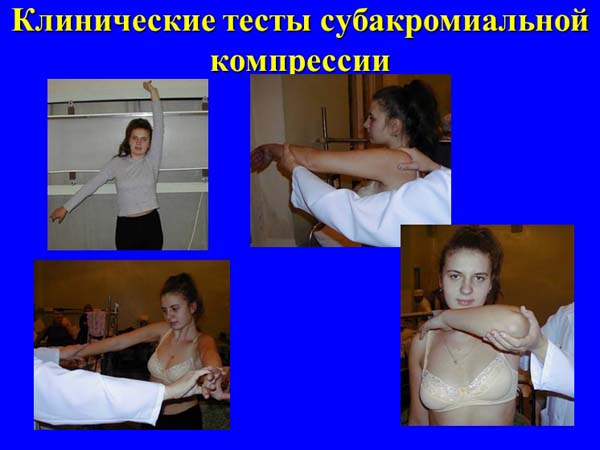

При исследовании больного в движении оцениваются пораженная и здоровая конечность в сравнении: характерными признаками являются болезненное резистивное (с сопротивлением) активное отведение плеча и его наружная ротация, болезненная «средняя» дуга активного отведения или полное его отсутствие в зависимости от стадии заболевания. Также описаны пробы на наличие синдрома подакромиальной компрессии (Neer, Hawkins, Yocum, Jobe).

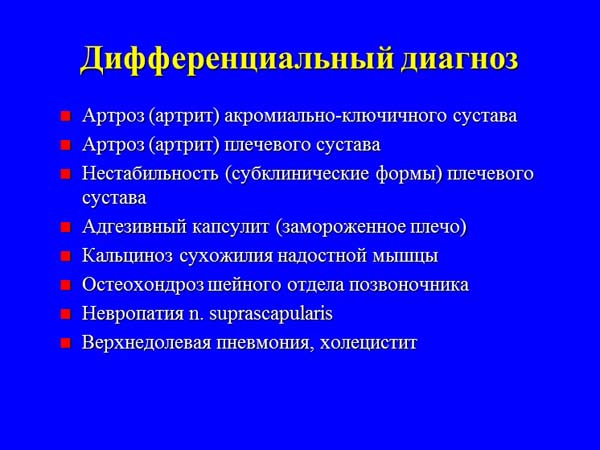

Дифференциальную диагностику целесообразно проводить со следующими заболеваниями:

1) Артроз акромиально-ключичного и плечевого сустава

2) Различные формы нестабильности

3) Адгезивный капсулит

4) Кальциноз сухожилия надостной мышцы

5) Остеохондроз шейного отдела позвоночника

6) Невропатия надлопаточного нерва

7) Верхнедолевая пневмония, холецистит

Наиболее простым и информативным способом клинической диагностики, позволяющим достоверно отличить импинджмент-синдром от перечисленных заболеваний, является тест, предложенный Neer C.S. – суть которого заключается во временном снижении интенсивности болевого синдрома у пациента после инъекции лидокаина в субакромиальную сумку.

Лечение

По современным представлениям лечение импинджмент-синдрома во всех случаях следует начинать с консервативных мероприятий:

— противовоспалительной терапии (перорального приема и местного назначения нестероидных противовоспалительных препаратов диклофенак, индометацин, ибупрофен, вольтарен)

— выполнение блокад с кортикостероидами (дипроспан, гидрокортизон)

— физиотерапевтических процедур (ультразвук с гидрокортизоном, лазеротерапии)

— ЛФК (выполнение упражнений, не провоцирующих болевые ощущения – «маятник» и другие)

В случае отсутствия положительного эффекта от консервативной терапии в течение 3-4 месяцев показано хирургическое лечение – субакромиальная декомпрессия плечевого сустава. Акромиопластика, которая выполняется сегодня как открытым, так и артроскопическим способами, является методом выбора в хирургическом лечении импинджмент-синдрома плеча. Сообщаемые в литературе результаты выполнения данной операции открытым способом вариабельны, эффективность ее составляет в среднем 85%. Плохие результаты выполнения вмешательства связаны в основном с неверной диагностикой и неправильным определением показаний к его выполнению.

По мнению большинства ортопедов, эффективность подобных вмешательств определяют и ряд технических моментов на которые указывал в своих классических трудах Neer С.S.:

- Обязательное выполнение резекции корако-акромиальной связки

- Удаление передней части акромиона

- Удаление части акромиона граничащей с ключицей в акромиально-ключичном суставе

- Удаление дистальной поверхности ключицы от 1 до 1,5 см, в тех случаях, когда имеются существенные дегенеративные изменения в области акромиально-ключичного сустава.

Техника акромиопластики

Чрездельтовидный доступ (между передним и средним пучками дельтовидной мышцы). При выполнении доступа следует избегать продолжения разреза дистальнее 5 см от акромиона, чтобы не повредить ветви подмышечного нерва. Для улучшения обзора целесообразно выполнить поперечное отсечение дельтовидной мышцы от акромиона (при этом важно сделать это на ограниченном участке не более 1 см в каждую сторону, предусмотрев последующее восстановление связей в кинематической цепи «дельтовидная мышца – акромион», чтобы не скомпрометировать недостаточность функции дельтовидной мышцы).

Далее выполняется резекция корако-акромиальной связки (как правило, с помощью электрокаутера) и иссекается субакромиальная сумка, которая может быть довольно толстой и иногда ошибочно принимается за манжету ротаторов. Идентифицировать сумку можно по отсутствию пространства между акромионом и головкой плеча без иссечения последней.

После резекции бурсы выполняется остеотомия передне-нижнего отдела акромиона и последующая обработка поверхности рашпилем. Если имеются дегенеративные изменения акромиально-ключичного сустава, резецируют дистальный отдел (на 1-1,5 см) ключицы. После декомпрессии субакромиального пространства пальпаторно исследуется вращающая манжета плеча и проверяется амплитуда движений в суставе.

Источник