ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Возможности защиты от различных инфекционных заболеваний изучаются с давних времен. В древнем Китае, например, люди, с большим риском для жизни, втягивали в нос высушенные и измельченные корочки оспенных больных . Начало научному подходу к активной иммунизации было положено в XVIII веке Эдвардом Дженнером, именно он стал вакцинировать людей коровьей оспой, чтобы защитить их от натуральной оспы. В 1777 г. он основал в Лондоне первый в мире оспо-прививальный пункт. 100 лет спустя Луи Пастером была произведена первая успешная вакцинация человека против бешенства. Позднее последователи Пастера разработали методы специфической иммунизации для профилактики инфекционных болезней. Все это оказалось возможным благодаря предложенной Пастером методики аттенуации возбудителей — снижения их вирулентности (способности вызывать болезненные изменения) на специальных средах. В 1887 г. в Париже открывают институт вакцин и сывороток, который носит имя выдающегося ученого Луи Пастера. В 1888 г. правительство России оказывает институту материальную и интеллектуальную поддержку в лице таких выдающихся ученых, как И. И. Мечников, Н. Ф. Гамалея, Д. К. Заболотный, Г. Н. Габричевский, Л. А. Тарасевич, А. М. Безредка, М. Вайн-берг, Е. Вольман. В 1880—1888 гг. в России были созданы первые в мире антирабические станции, где проводилась профилактика бешенства. В 1880-х г. ученый Л. С. Ценковский создал первую отечественную вакцину против сибирской язвы, которая использовалась вплоть до 1942 г. В 1920 г. под руководством Н. Ф. Гамалеи в России была усовершенствована антирабическая вакцина. В 1930-х г. в нашей стране работает целая сеть институтов противоэпидемического профиля под руководством Н. Ф. Гамалеи, Л.А.Тарасевича, Д. К. Заболотного, Г. Н. Габричевского. Эра развития вакцинопрофилактики продолжается выдающимися открытиями вакцины против полиомиелита (М. П. Чумаков и А. А. Смородинцев), туляремии (Н. А. Гайский, Б. Я. Эльберт), коклюша, дифтерии, столбняка (М. С. Захарова), сибирской язвы (Н. Н. Гинзбург), сыпного тифа (М. М. Маевский, М. К. Кронтовская), бруцеллеза (П. А. Вершилова). В институте эпидемиологии и микробиологии им. Л. Пастера в Санкт-Петербурге создается собственная научная школа — исследователи под руководством академика А. А. Смородинцева получают живые вирусные вакцины. Начинается массовая вакцинопрофилактика инфекций в СССР. К концу XX века появилась возможность предотвращать развитие более 40 инфекционных заболеваний. В настоящее время в мире производится более 100 различных вакцин. С каждым годом их ассортимент расширяется, интенсивно разрабатываются комбинированные препараты, позволяющие за одну инъекцию вводить 5—6 и более вакцин. Ведутся разработки в области изменения способов введения вакцин.

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО

Ежегодно в мире от инфекционных заболеваний погибают около 12 миллионов детей. Третья часть из них (4 миллиона) умирают от болезней, которые можно было предотвратить с помощью прививки. В XIX веке диагноз «корь», «дифтерия», «бешенство», «столбняк», считались смертным приговором. Начиная с XX века, благодаря достижениям в области микробиологии, вирусологии и фармакологии заболеваемость этими инфекциями сведена практически к нулю. Целью иммунизации является формирование специфического иммунитета к инфекционному заболеванию посредством искусственного создания инфекционного процесса, который в большинстве случаев протекает бессимптомно или в легкой форме (у непривитого человека течение этих болезней несет тяжелейший характер, иногда с летальным исходом).

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВАКЦИНЫ

В ответ на вакцинацию в организме возникает цепочка иммунологических реакций, подразделяющихся на три периода. Первый период (латентный, или «лаг-фаза») продолжается с момента введения вакцины до появления первых антител в крови. Длительность первого, латентного, периода варьирует от нескольких дней до 2 недель и зависит от вида вакцины, способа ее введения и особенностей иммунной системы организма. Второй период характеризуется повышением концентрации специфических антител в крови. После введения некоторых вакцин специфические антитела появляются очень быстро, содержание их в крови стремительно повышается, что позволяет использовать эти вакцинные препараты для экстренной профилактики при контакте с больными корью, полиомиелитом, эпидемическим паротитом и другими инфекциями. Второй период продолжается от 4 дней до 4 недель. Третий период наступает после достижения максимального уровня специфических антител, когда их количество начинает уменьшаться — вначале быстро, затем медленно. Такое уменьшение происходит в течение нескольких лет. При повторной встрече с антигеном (при ревакцинации или инфицировании привитого ребенка) «лаг-фаза» отсутствует, так как активируются В-клетки памяти и специфический иммунный ответ возникает быстрее и отличается большей интенсивностью.

ПОМНИТЕ, ПРИВИВКИ СПАСАЮТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!

Сегодня у каждого человека имеется уникальная возможность защитить себя от тяжелых заболеваний простой и доступной манипуляцией – вакцинацией . Не упустите шанс быть здоровым! Для защиты населения от опасных инфекционных заболеваний введен Национальный календарь профилактических прививок. В этом Календаре указаны инфекционные заболевания, сроки и возраст в котором проводится вакцинация. В некоторых случаях, при выявлении каких-либо индивидуальных особенностей организма специалист составляет индивидуальный план обследования, подготовки к вакцинации и непосредственной вакцинации пациента.

Живые вакцины — производят из живых микроорганизмов с пониженной вирулентностью. Большинство таких вакцин способствуют выработке длительно сохраняющегося на высоком уровне иммунитета . Живыми являются вакцины против гриппа, кори, эпидемического паротита, желтой лихорадки и др. Инактивированные (убитые) вакцины — получают путем полного обезвреживания бактерий и вирусов с сохранением их иммуногенных свойств. Различают цельноклеточные, субъединичные, рекомбинантные вакцины и сплит-вакцины. Цельноклеточные (цельновирионные) вакцины — приготовляют путем лиофилизированного высушивания (при низкой температуре в условиях вакуума), нагревания или обработки химическими веществами (формалином, формальдегидом). К ним относятся вакцины против коклюша (АКДС), гриппа, вирусного гепатита А, клещевого энцефалита, холеры, и др. Субъединичные вакцины — содержат только поверхностные антигены, что позволяет уменьшить в вакцине содержание белка и, следовательно, снизить ее аллергенность. К субъединичным вакцинам относятся вакцины против гриппа, пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, и др. Сплит-вакцины — изготавливают из разрушенных вирусов. Они содержат фрагментированные и очищенные частицы, в том числе поверхностные белки и другие компоненты вирусов. В эту группу входят вакцины против гриппа и др. Рекомбинантные вакцины — относятся к новому поколению иммунных препаратов, произведенных посредством встраивания антигена вируса в геном дрожжевых клеток. Представителем данной группы является вакцина против вирусного гепатита В. Анатоксины — изготавливают из экзотоксинов (токсинов, выделяемых возбудителями). Они легко дозируются и комбинируются с другими вакцинами. При введении анатоксинов вырабатывается антитоксический иммунитет. Используют дифтерийный, столбнячный, стафилококковый анатоксины, а также анатоксины против ботулизма и газовой гангрены. Так же по составу вакцины делятся на: Моновакцины (содержащие один антиген), Ассоциированные, или комбинированные (имеющие несколько антигенов) вакцины, Поливалентные вакцины (состоящие из различных штаммов одного вида микроорганизмов). Любая вакцина содержит вспомогательные вещества: адсорбенты, консерванты, эмульгаторы, индикаторы рН, стабилизаторы. Адсорбенты (адъюванты) — нерастворимые соли алюминия (фосфат или гидроокись), усиливающие действие вакцины и, следовательно, значительно увеличивающие силу иммунного ответа. Иногда в качестве адсорбентов используются транспортные белки (они входят в состав дифтерийного, столбнячного анатоксинов). Консерванты подавляют размножение «посторонних» микроорганизмов. Для этой цели используют тиомерсал (мертиолят), формальдегид, феноксиэтанол, фенол и антибиотики (неомицин, гентамицин, полимиксин). Содержание консервантов в вакцинах настолько низкое, что не представляют какой-либо опасности для человека. Эмульгаторы добавляют для улучшения растворения сухих вакцин. В качестве стабилизаторов используют декстран, сахарозу, сорбит, желатин, альбумин. В качестве индикатора рН часто используют метиловый красный. Можно сразу обнаружить «сдвиг» показателя кислотности по изменению цвета препарата и забраковать вакцину.

Эффективность вакцин входящих в Национальный календарь профилактических прививок подтверждается следующими показателями: Невосприимчивыми становятся К полиомиелиту — 95% привитых; К дифтерии — 95% привитых; К столбняку — 95% привитых; К кори — 98% привитых; К эпидемическому паротиту — 90% привитых; К краснухе — 100% привитых; К гепатиту В — 84-98% привитых (в зависимости от возраста); К коклюшу — 80-90% привитых; К туберкулезу — 70-85% привитых детей, практически полностью защищая их от генерализованных форм инфекции (диссеминированный туберкулез, туберкулезный менингит).

Гарантированно говорить о полной безопасности вакцины не имеет смысла, так как нельзя говорить о полной безопасности любого даже самого безобидного препарата . Но гарантированно можно говорить о следующем:

1. Все серии вакцин проверяются непосредственно на производстве и в отделе контроля качества предприятия. Кроме того, они проходят контроль по производственным протоколам и выборочный лабораторный контроль в Национальном органе контроля — ГИСК им. Л.А. Тарасевича. Такая тройная экспертиза обеспечивает надлежащее качество выпускаемых серий вакцин.

2. Все вакцины обладают определенной степенью реактогенности, которая лимитирована нормативной документацией на препараты.

3. В соответствии с Законом Российской Федерации “О лекарственных средствах”, утвержденным 22 июня 1998 г, производство лекарственных средств, к которым относятся и иммунобиологические препараты, осуществляется предприятиями-производителями лекарственных средств, имеющими лицензию на их производство”.

4. В России на 16 предприятиях производится 50 видов вакцин против 28 инфекционных заболеваний. Практически все вакцины соответствуют по основным показателям безопасности и эффективности требованиям.

Вакцинацию можно проводить следующими способами:

— орально — дозу вакцины закапывают в рот . После прививки в течение часа не разрешается прием пищи и жидкости.;

— интраназально — препараты впрыскивают в носовые ходы, что способствует выработке не только общего, но и местного иммунитета.;

— накожно (скарификационная вакцинация) оптимальна при иммунизации живыми вакцинами против особо опасных инфекций (чумы, туляремии и др.). Вакцины наносят на наружную поверхность плеча, а затем сухим оспопрививочным пером делают насечки через каплю.;

— внутрикожно — введение вакцины осуществляется в области наружной поверхности плеча (живая вакцина против туберкулеза (БЦЖ)).;

— подкожно — вакцинация используется для введения некоторых живых вакцин (коревой, паротитной и др.). Инъекцию делают в подлопаточную область или область наружной поверхности плеча.;

— внутримышечно — вакцинация в основном используется для введения инактивированных вакцин, так как местная реакция при данном способе иммунизации менее выражена. Детям в возрасте до 3 лет вакцины рекомендуется вводить в переднебоковую часть бедра, детям старше 3 лет, подросткам и взрослым — в область дельтовидной мышцы плеча.

ОДНОВРЕМЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВАКЦИН

Согласно Приказу Минздрава РФ № 229 от 27.06.2001 г. возможности одномоментной вакцинации с использованием любых сочетаний нескольких вакцин значительно расширились . Возникает обоснованный вопрос, какова реакция организма на такой способ вакцинации? Наш организм постоянно сталкивается с огромным числом инфекционных возбудителей и на каждый из них вырабатывает антитела определенного вида, поэтому при одновременном введении нескольких вакцин, число антител начинает расти в геометрической пропорции, без угнетения иммунитета. Таким образом, количество вакцин, которое можно ввести ребенку одновременно без всякого ущерба для его иммунитета, не ограничено, к тому же при сочетанной иммунизации сокращается частота реакций и побочных эффектов. На сегодняшний день перед ВОЗ стоит задача создания комбинированной вакцины, которая могла бы защитить от 25—30 инфекций, вводилась бы однократно внутрь, в самом раннем возрасте, и не вызывала бы побочных явлений.

Источник

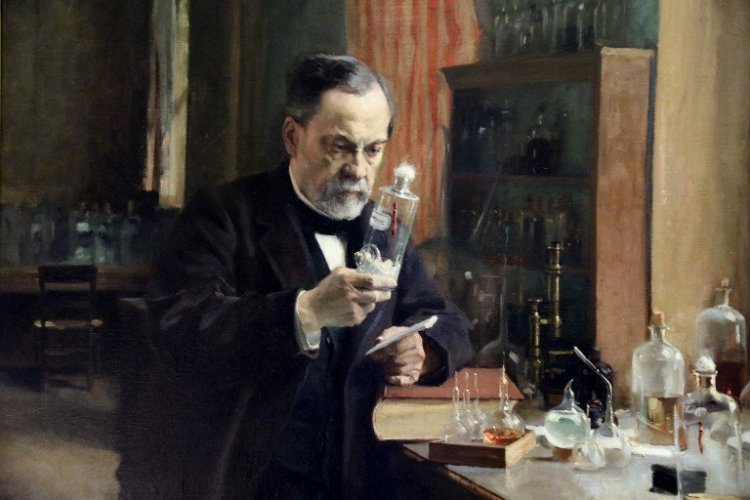

Луи Пастер и вакцина против бешенства

Луи Пастер — французский химик и микробиолог, впервые испытавший вакцину против бешенства на человеке. Первый пациент Пастера, Йозеф Майстер, был благодарен ученому всю свою жизнь. Фото — listennotes.com

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бешенство является десятой по значимости причиной смерти людей в структуре инфекционных болезней и регистрируется более чем в 150 странах. Вирус в кратчайшие сроки поражает центральную нервную систему, после чего человек незамедлительно погибает вследствие паралича дыхательных путей.

Ежегодно в мире от этой болезни умирает более 55 тысяч человек. До XIX века бешенство считалось страшной и неизлечимой болезнью. Ситуация кардинально изменилась, когда знаменитый микробиолог и химик Луи Пастер, летом 1885 года впервые испытал вакцину против бешенства на человеке.

Первым пациентом французского ученого был 9-летний Йозеф Майстер, которого укусила бешеная собака. Сельские врачи не могли лечить такой страшный недуг, посоветовав его матери обратиться к Луи Пастеру, который тогда заканчивал успешные опыты на животных. Когда мать Йозефа Майстера привезла мальчика в Париж, выяснилось, что у Пастера не было лицензии врача и лечить ребенка он не мог.

Ученый понял, что без должного лечения Майстер скоро умрет, и тогда Луи Пастер решился впервые испытать вакцину против бешенства на человеке.

6 июля 1885 года мальчику в течение 10-и часов вводились сильные дозы сыворотки. Эксперимент прошел успешно – так Майстер стал первым человеком, которого смогли спасти от бешенства.

Майстер был благодарен и верен Луи Пастеру всю жизнь – он ухаживал за могилой ученого после его смерти, работал сторожем в Институте Пастера. Даже в разгар военных действий, в 1940-ом году, когда гитлеровские войска потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот закончил жизнь самоубийством, но не осквернил память ученого.

Успех опыта Луи Пастера привёл к быстрому развитию лечения бешенства и вакцинации от него.

Ежегодно 28 сентября научным сообществом отмечается Международный день борьбы с бешенством – это день памяти знаменитого французского микробиолога Луи Пастера.

Несмотря на то, что сегодня вакцина против бешенства успешно применяется во всем мире, эта болезнь остается одной из важнейших проблем, как здравоохранения, так и ветеринарии. Вирус поражает все виды теплокровных – людей и животных. Бешенство регистрируют на всех континентах мира, кроме Антарктиды.

Портал «Научная Россия» побеседовал с доктором биологических наук, профессором, трижды лауреатом премии Правительства, главным научным сотрудником ФГБУ ВНИИЗЖ (Федеральный центр охраны здоровья животных) рабиологом Константином Николаевичем Груздевым.

Константин Николаевич рассказал о проблемах, которые связаны с изучением, профилактикой и лечением бешенства.

Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИЗЖ (Федеральный центр охраны здоровья животных) и рабиолог Константин Груздев

Тема очень специфичная. Какое место занимает Россия в вопросах изучения, профилактики и лечения бешенства?

Трудно говорить о лидерстве в данном случае. Конечно, в первую очередь, оно принадлежит Франции – стране, в которой великий Луи Пастер предложил вакцину, которая смогла предотвращать заболевание бешенством. Создание и внедрение вакцины против бешенства является выдающимся открытием в биологии. Как сказал по этому поводу русский ученый К.А. Тимирязев: «Сорок лет теории дали человечеству то, что не могли дать ему сорок веков практики». Россия стоит на переднем крае по борьбе с бешенством. Наши ученые первые поддержали работы Пастера. В России повсеместно были открыты пастеровские станции, сыгравшие революционную роль в борьбе с бешенством и другими инфекционными болезнями. В настоящее время наши вакцины, специфические гамма-глобулины не уступают по качеству мировым стандартам, и очень востребованы на международном рынке. Глубоко изучены молекулярные основы возбудителя бешенства, патогенез, эпидемиология и эпизоотология болезни. К сожалению, пока не найдено лекарственное средство, так называемая, «золотая пуля», которое могло бы излечить больного с клиническими признаками бешенства.

Каковы основные симптомы бешенства? Допустим, человека укусила бездомная собака, он чувствует боль в пораженном участке тела, нужно ли немедленно обращаться к врачу?

Очень важный вопрос. Все осложняется тем, что бешенством можно заразиться после контакта с больным животным, не обязательно через укус. Это может быть царапина, может быть попадание слюны в глаз. Также стоит упомянуть о пещерах, где обитают летучие мыши, и можно заразиться, вдыхая воздух. Летучие мыши тоже болеют бешенством. После укуса, царапин, ослюнения больным животным (собака, кошка, лиса, енотовидная собака и другие плотоядные) необходимо тщательно промыть рану, царапину с мылом, провести обработку дезинфицирующим средством, а также срочно обратиться к врачу за экстренной медицинской помощью. Субъективные ощущения у людей после заражения вирусом бешенства хорошо описаны в специальной литературе. Главное – не упустить время. Врачи постоянно говорят об этом, выпускают специальные памятки по профилактике бешенства. Очень важно регулярно просвещать людей относительно опасности и безжалостности этой инфекции. Сейчас жители мегаполисов часто выезжают на природу, на дачи, все имеют друзей-компаньонов – кошек, собак, хорьков. Все животные должны быть привиты против бешенства. Надо быть бдительным при встрече с дикими лисами. Заболевшие бешенством животные теряют страх перед человеком. Обидно, что в XXI веке люди все еще умирают от бешенства.

В современном мире существует некий тренд – заводить дома экзотических животных. Что можете сказать по этому поводу?

Вы знаете, это увлечение связано, наверное, с раскованностью и свободой, которую получили люди. Граждане стали массово выезжать за границу – кто-то везет камушки, сувениры, я это приветствую. А когда речь заходит о том, чтобы привозить животное, возникает вопрос – зачем!? Вместе с животными мы везем очень много всякой заразы, ведь микробы, вирусы, все, что находится в желудочно-кишечном тракте, приезжает вместе с новым любимцем. Об этом никто не знает и не задумывается. Далее, попадая в необычайные условия, животные испытывают стресс, они боятся всей окружающей обстановки. Тем самым, мы наносим им большую травму, в том числе, психологическую. Защитники животных, конечно, очень много делают для исправления этой ситуации. Но тот факт, что экзотические животные все равно попадают в дома граждан, свидетельствует о том, что проблемы, которые могут возникнуть от этих необдуманных действий, мало освещаются в прессе. К ученым никто лишний раз не обращается за советом. Вообще, хочу сказать, что надо соблюдать элементарные правила этики и гигиены, чтобы все было хорошо!

Прокомментируйте, пожалуйста, известную всем с детства «страшилку»: заболеешь бешенством – врач сделает 40 уколов в живот. Сейчас остались такие же методы лечения?

Конечно, нет. Если вас укусила собака, которая больна бешенством, нужно срочно бежать к врачу, и еще, в первую очередь, соблюсти личную гигиену, о которой мы говорили раньше, чтобы уменьшить риск заражения. Вирус, на самом деле, нестойкий. Он погибает от щелочи. Вакцины отечественные – очень качественные. Достаточно вовремя сделать несколько уколов и все будет в порядке.

Как вы считаете, в какие ветеринарные клиники лучше обращаться – частные или государственные?

Этот вопрос сейчас упорядочен, потому что все клиники, будь они частные или государственные, проходят регистрацию, переаттестации. Люди, которым доверено вакцинировать, ставить диагноз, имеют очень высокую квалификацию.

Но проблема бездомных животных актуальна больше всего для Москвы и Подмосковья. Почему?

Потому что в Москве, как в любом мегаполисе, много людей, которые имеют животных. По разным причинам некоторые животные теряют хозяев, становясь бездомными. Обилие различных источников пищи позволяет таким животным выживать и давать потомство. В то же время они становятся источником многих инфекционных и инвазионных болезней, опасных для человека, в первую очередь, бешенства, если возбудитель попадает в популяцию собак и кошек. Нужен системный подход, нужна комплексная программа для Москвы и Московской области для борьбы с бездомными животными.

Молодым ученым интересна проблема изучения и профилактики бешенства? У вас есть ученики, которые продолжат ваши исследования?

Безусловно, у меня есть ученики. Хочу сказать, что у молодежи сейчас очень много проблем, в первую очередь, финансовых. К сожалению, научные вопросы иногда стоят не на первом месте. Научная стезя все еще плохо финансируется. Но тот, кто стал заниматься бешенством, как правило, не бросает это дело. Рабиологов очень мало в стране, их по пальцам можно пересчитать, но это специалисты с повышенной долей ответственности за свое дело.

Источник