Курсовая работа лекарственные средства применяемые при герпесе

В своей практической деятельности врачи многих специальностей встречаются с заболеваниями, вызванными вирусами семейства Herpesviridae, которые широко распространены в человеческой популяции. Они способны поражать практически все органы и системы организма хозяина, вызывая латентную, острую и хроническую формы инфекции при этом, спектр клинических проявлений, развитие которых они обусловливают, чрезвычайно широк [7]. Особого внимания заслуживает рецидивирующая форма герпетической инфекции (ГИ), относящаяся к числу наиболее распространенных психосоматических кожных заболеваний. Хроническое течение, зуд, частая локализация и характер высыпаний на лице или интимно значимых участках кожного покрова сопровождаются изменениями эмоциональной сферы. В свою очередь, состояния стресса, восприятие самим пациентом проявлений болезни оказывает влияние на интенсивность и частоту рецидивов простого герпеса (ПГ) [24].

Многочисленные исследования в области проблемы ГИ, особенно вызванные вирусами простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов, не теряют своей актуальности в настоящее время [21, 16].

Серьёзной проблемой является высокая инфицированность здорового населения, преимущественно молодого, трудоспособного возраста. В мире ежегодно заражаются от 16 до 800, а в России – от 40 до 80 человек на 100 тыс. населения. В настоящее время заболеваемость ПГ крайне высока, по статистике ВОЗ, она занимает второе место среди вирусных поражений, уступая лишь гриппу. ВПГ-1 инфицировано около 90 % взрослого населения планеты, распространенность ВПГ-2 колеблется от 7 до 40 %. В США ежегодно регистрируется до 98 млн случаев лабиального герпеса и 20 млн случаев рецидивирующего герпеса гениталий, 500 тыс. случаев офтальмогерпеса и более 5 тыс. случаев герпетического энцефалита, около 1 тыс. случаев герпеса новорожденных. По мнению ведущих специалистов, в нашей стране ежегодная заболеваемость герпесом губ составляет 10 млн, герпесом кожи – 1 млн, офтальмогерпесом – 250 тыс. случаев. Рецидивирующими формами герпеса страдают от 10 до 20 % населения, а ежегодный прирост увеличивается на 15–17 % [3, 13, 23].

Литературные данные свидетельствуют, что большинство населения Земли инфицировано ВПГ-1, ВПГ-2 или тем и другим вирусом одновременно. Первичная инфекция, ассоциированная с ВПГ-1 или ВПГ-2, может протекать в клинически выраженной форме в очаге инфицирования (например, в орофациальной или генитальной области) либо как бессимптомная или нераспознанная инфекция. Генитальная форма простого герпеса может быть связана с ВПГ-1, так же как и лабиальная форма – с ВПГ-2. После первичного инфицирования у 50–75 % больных отмечается рецидивирующее течение простого герпеса. В течение первых 12 месяцев после инфицирования ВПГ-2 рецидив возникает у 80 % пациентов, ВПГ-1 – у 55 % [15, 26].

Современная медицина не располагает методами лечения, позволяющими элиминировать ВПГ из организма человека. Целью лечения герпеса является: 1) подавление репродукции ВПГ в период обострения (купирование рецидива); 2) снижение частоты и длительности рецидивов заболевания, тяжести их течения; 3) формирование адекватного иммунного ответа и его длительное сохранение с целью блокирования реактивации ВПГ в очагах персистенции.

Всё разнообразие методов терапии и профилактики обострения герпесвирусных инфекций можно сгруппировать в направления этиотропного, патогенетического и симптоматического лечения с применением химиотерапии, иммунотерапии и комплексного лечения [1, 7, 11].

Большое внимание уделяется антигерпетическим соединениям растительного происхождения, природным антиоксидантам, адаптогенам из лекарственного растительного сырья и витаминно-минеральным комплексам, ввиду изменения иммунного статуса пациентов [14, 19].

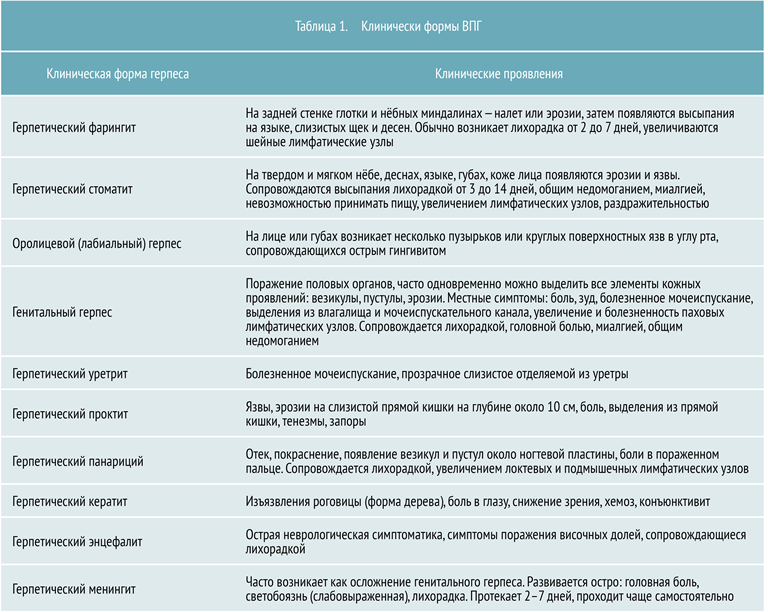

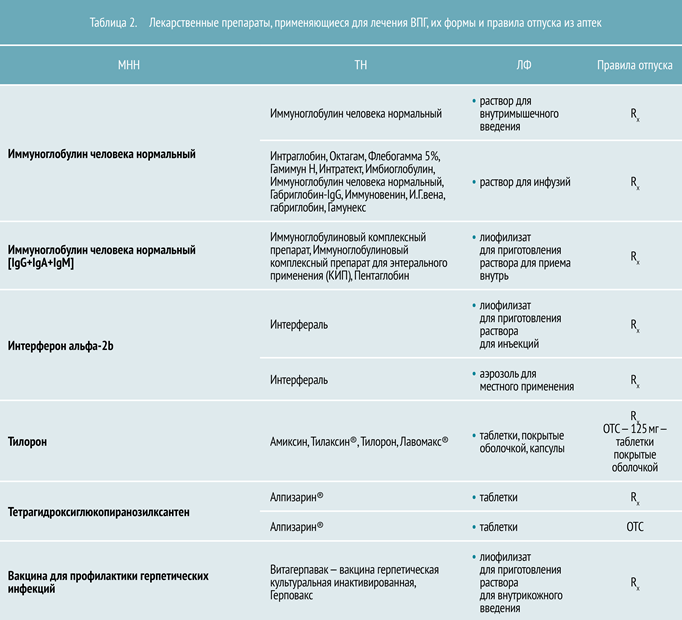

Патогенетическая терапия направлена на нормализацию функции иммунной системы организма, в том числе на активацию системы интерфероновой защиты, как правило, связанная с применением интерферонов (ИФН), индукторов ИФН и иммуномодуляторов. Специфическая иммунотерапия состоит в применении герпетической вакцины, хотя ряд исследователей считает, что надежды, возлагаемые на специфическую вакцинопрофилактику, не оправдали себя [11, 19]. Иммунотропные препараты, обладающие активностью против вируса герпеса, разнообразны и представлены в таблице.

Иммунотропные препараты, обладающие активностью против вируса герпеса

Использование противовирусной химиотерапии велико при лечении рецидивирующих форм простого герпеса с поражением кожи и слизистых оболочек. В лечении простого герпеса с применением противогерпетических химиопрепаратов можно выделить два принципиально отличающихся друг от друга подхода: 1) эпизодическое лечение – прием ациклических нуклеозидов (АН) в момент рецидива в терапевтических дозах при соблюдении кратности и длительности лечения; 2) супрессивная терапия – длительный, иногда многолетний, постоянный прием препаратов АН вне рецидива в более низких дозах [9, 25].

Группа препаратов АН представлена синтетическими аналогами естественных нуклеозидов. Исторически первым таким препаратом был ацикловир (синтетический ациклический аналог нуклеозида гуанозина), созданный британской фирмой «Glaxo Wellcom Foundation Ltd», ставший «золотым стандартом» терапии герпеса, механизм действия которого основан на высокой специфичности к вирусной тимидинкиназе. В настоящее время ацикловир – наиболее часто назначаемый противогерпетический препарат. Успешно прошли лечение ацикловиром и его аналогами местно, орально и парентерально, короткими и многолетними курсами более 50 млн человек. Была отмечена безопасность, высокая эффективность, хорошая переносимость препаратов и отсутствие значимых побочных эффектов, уровень доказательности – А [10].

Согласно проведенным исследованиям, биодоступность (per os) противогерпетических препаратов из группы ациклических нуклеозидов возрастает следующим образом: ацикловир – 20 %, валацикловир – 54 % и фамцикловир – 77 % [24]. Тем не менее применение ацикловира по-прежнему остаётся востребованным среди врачей и пациентов в настоящее время, и одновременно ведутся исследования по увеличению растворимости ацикловира [5] и синтезу его производных [8].

В настоящее время лекарственные препараты ацикловира представлены как моно, так и комбинированного состава, с целью предотвращения резистентности вирусов к ацикловиру и для комплексного воздействия терапии. В частности, созданы крем «Актовир», «Зовиракс дуо-актив», «Герпферон» [17, 18].

В разные годы предпринимались многочисленные попытки повысить эффективность лечения ПГ путем комбинированной терапии. С этой целью использовались различные сочетания средств иммунного влияния, а также препаратов, отличающихся по этиопатогенетическому механизму действия [20].

Возможно сочетанное использование противовирусной терапии и глюкокортикостероидов. Выявлено, что такая комбинация эффективнее монотерапии противовирусными препаратами, особенно для лечения острой боли и коррекции различных аспектов качества жизни пациентов. Комбинация ацикловир + преднизолон значительно быстрее купирует острую боль и возвращает пациента к обычной жизнедеятельности в случае постгерпетической невралгии [2].

Наружные средства дополняют системную противовирусную терапию. Многочисленные наблюдения подтверждают, что в случае назначения таблетированных форм ациклических нуклеозидов на стадии предвестников в сочетании с наружной противовирусной терапией значительно чаще удается полностью прервать дальнейшее развитие рецидива или наблюдать его абортивное течение [20].

Местная терапия противовирусных лекарственных средств при герпесе кожи и слизистых оболочек требуется для уменьшения отёка, экссудации, боли и зуда, ускорения заживления язвочек и эрозий и сокращения длительности выделения вируса на участках поражения [22]. Применение данных лекарственных форм начинают при появлении первых признаков активации инфекции (чувство жжения, зуд и т.д.) и продолжают вплоть до эпителизации эрозий. Рано начатое местное лечение может предотвратить развитие везикул.

В комплексную терапию пациентов с простым герпесом необходимо включать местные противовирусные средства, способствующие стабилизации и разрешению процесса [12].

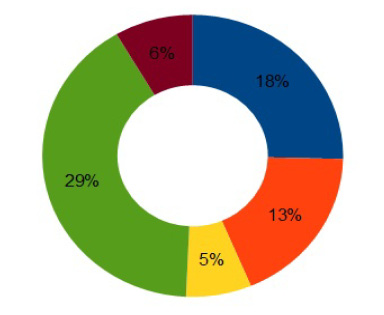

При анализе ассортимента противовирусных средств на российском рынке установлено, что большинство противовирусных препаратов выпускается в виде твёрдых лекарственных форм – 66 %, в виде мягких лекарственных форм – 22 %, а в форме жидких – 12 % [22], лидером же является ацикловир [6].

Ассортимент лекарственных форм, содержащих в своём составе ацикловир, разнообразен (представлен на рисунке). Производители субстанции в основном представлены китайскими компаниями, тем не менее присутствуют и отечественные фирмы-производители, такие как ЗАО «АЗТ Производственно-коммерческая ассоциация» и ООО «Технология лекарств») [4].

Ассортимент лекарственных форм, содержащих ацикловир

Следует отметить, что современная фармакотерапия герпеса эффективно уменьшает его клинические проявления, положительно влияет на психическое состояние пациентов и приобретает комплексный подход. Несмотря на различные достижения в лечении герпеса, ацикловир по-прежнему играет значительную роль в данном направлении и привлекает внимание исследователей по созданию комбинированных препаратов. В связи с чем актуальными являются исследования по разработке лекарственной формы комбинированного состава, обладающей противогерпесным эффектом – медицинские карандаши.

Рецензенты:

Степанова Э.Ф., д.фарм.н., профессор, профессор кафедры технологии лекарств ПМФИ – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск;

Хаджиева З.Д., д.фарм.н., профессор, профессор кафедры технологии лекарств ПМФИ – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск.

Источник

Фармакотерапия герпеса

Вирусом простого герпеса инфицировано до 90 % взрослого населения. Как и чем лечить вызванные им заболевания?

- контактно-бытовым;

- половым;

- парентеральным;

- вертикальным (от матери к плоду);

- аэрозольным.

- Герпес первичный

- Герпес рецидивирующий

Диагностика вируса герпеса: симптомы и лабораторные исследования

- противовирусная терапия

- комплексная — иммунотерапия (специфическая + неспецифическая) + противовирусная

- иммуноглобулина;

- интерферонов и индукторов интерферона;

- препаратов, стимулирующих Т- и В-звенья клеточного иммунитета и фагоцитоз.

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в рекламных материалах. Мнение редакции может не совпадать с мнением наших авторов. Все материалы, опубликованные в журнале, охраняются законом «Об авторском праве». Любое воспроизведение статей, перепечатка либо ссылка на них допускаются исключительно с письменного согласия редакции.

Источник

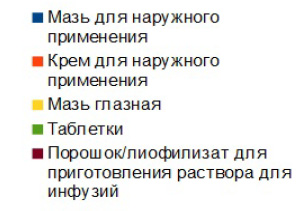

Современные подходы к диагностике и лечению герпесвирусных инфекций

Герпеcвирусная инфекция относится к числу наиболее соци

Герпеcвирусная инфекция относится к числу наиболее социально значимых заболеваний, что обусловлено высокой восприимчивостью человека к вирусам герпеса и ежегодным ростом числа больных герпесвирусными инфекциями как за рубежом, так и в России, опережающим естественный прирост населения [1, 4, 16]. Согласно данным серологического обследования около 90% всего населения планеты инфицировано одним или несколькими серотипами вируса простого герпеса (ВПГ). За последние 5 лет прирост зарегистрированных случаев по отдельным формам герпесвирусной инфекции составляет 90%, причем рост инфекции характерен в группе лиц в возрасте 20–40 лет. Рецидивирующими формами заболевания страдают от 25 до 30% инфицированных людей, у 30% инфекция обнаруживается в субклинической и латентной форме. Особенностями современного течения герпесвирусной инфекции являются длительно рецидивирующий характер заболевания, нередко атипичная клиническая картина, появление штаммов возбудителей, устойчивых к стандартным лекарственным препаратам [2, 12].

Анализ ежегодной заболеваемости в России показал, что генитальный герпес, по данным государственных кожно-венерологических учреждений, выявляется у 20% взрослого населения. За период 2000–2004 гг. показатель заболеваемости генитальным герпесом по Москве увеличился в 6 раз, по Московской области — в 2 раза [4]. Генитальный герпес встречается во всех популяционных группах, самая высокая заболеваемость зарегистрирована в возрастной группе 20–29 лет, однако имеется и второй пик, приходящийся на возраст 35–40 лет. Повышенному риску развития заболевания подвергаются лица, начинающие раннюю половую жизнь. Нередко генитальным герпесом заболевают молодые люди 15–19 лет, что, возможно, связано с недостаточной информированностью об урогенитальных инфекциях и их профилактике [11].

Одной из причин эпидемии заболевания мы считаем плохую диагностику субклинических или атипичных форм герпесвирусной инфекции. В таких случаях реактивация вируса наблюдается реже, чем при рецидивирующем течении заболевания с клиническими проявлениями. Установлено, что после первичного инфицирования вирус герпеса мигрирует от места инокуляции по периферическим нервам до спинальных и церебральных ганглиев, где и остается «спящим» и неуязвимым для противовирусных препаратов. Под влиянием провоцирующих факторов происходит реактивация вируса и его дальнейшая миграция по периферическим нервам. При этом происходит раздражение нервных окончаний, приводящее к продромальным ощущениям в виде покалывания, жжения или зуда, так называемым предшественникам везикулезных высыпаний. Однако возможна бессимптомная продукция вируса на слизистых оболочках, которая связана с недостаточностью местных механизмов иммунной защиты. Следовательно, вирус герпеса способен передаваться и в период клинической ремиссии рецидивирующей герпесвирусной инфекции. Такое хроническое вирусовыделение может стать причиной инфицирования полового партнера, новорожденных, развития неонатальной герпесвирусной инфекции [7].

Клиника герпесвирусной инфекции многообразна и зависит от нескольких факторов [12]:

- особенностей вируса ВПГ: типа, антигенности и вирулентности;

- пола, возраста и степени иммунокомпетентности пациента;

- стадии и фазы заболевания (обострение или ремиссии);

- тяжести течения и длительности инфекционного процесса;

- наличия сопутствующих заболеваний, влияющих на течение инфекции;

- наличия ранее проведенных терапевтических мероприятий.

Первичный эпизод заболевания характеризуется обширными везикулезными и эрозивно-язвенными высыпаниями, тяжелыми общими клиническими симптомами и длительной репликацией вируса. У 80% пациентов типичным проявлениям первичной инфекции предшествуют локальные продромальные симптомы в виде парестезии, зуда, боли, жжения, регионарного лимфаденита, а также ухудшение общего состояния (головная боль, повышение температуры тела, озноб, миалгии, слабость, нарушения сна) [7]. Затем появляются высыпания на слизистой и коже в виде отдельных или сгруппированных везикулезных элементов величиной 2–3 мм на эритематозном фоне. Обычно сыпь обильная, пузырьки быстро вскрываются, оставляя после себя эрозии с неправильными очертаниями или язвенную поверхность. Как правило, высыпания имеют тенденцию к повторному появлению на том же месте.

Длительность острого периода заболевания колеблется от 8–10 до 18–22 дней. Клинические проявления нарастают в течение первой недели. В последующие 2 нед происходит бессимптомное слущивание поврежденного вирусом эпителия. Типичные высыпания простого герпеса во время первичного эпизода локализуются периорально в области красной каймы губ, крыльев носа, половых органов, ягодичной области. Также довольно часто первичный эпизод герпесвирусной инфекции может протекать с поражением слизистой ротоглотки в виде гингивита, глоссита, стоматита, герпетической ангины [4]. У иммунокомпрометированных пациентов (онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, прием глюкокортикостероидов, цитостатиков, лучевая терапия) возможны осложнения, такие как крестцовая радикулопатия, тяжелый асептический менингит или диссеминированная инфекция, требующие госпитализации.

Клинические проявления рецидива менее продолжительны по сравнению с первичным эпизодом герпесвирусной инфекции, длительность полной эпителизации составляет лишь 5–7 дней. С увеличением длительности заболевания и под воздействием терапии клиническая картина простого герпеса часто изменяется.

При типичном течении клиническая картина герпесвирусной инфекции в большинстве случаев позволяет поставить правильный диагноз без привлечения дополнительных лабораторно-инструментальных методов. Затруднения в дифференциальной диагностике могут возникать при атипичных формах простого герпеса или других заболеваниях, характеризующихся сходными кожными высыпаниями. Иногда приходится дифференцировать герпесвирусную инфекцию и чесотку, травматические поражения кожи и слизистых, контактный дерматит, герпетиформный дерматит Дюринга, стрептококковый импетиго, пузырчатку, буллезный пемфигоид, грибковые поражения кожи и слизистых, фиксированную токсидермию, болезни Дарье, Бехчета, Крона.

При атипичном течении высыпания простого герпеса в очаге поражения могут миновать отдельные стадии развития. Сохраняются лишь эрозия, папулезные элементы и отечные пятна на фоне эритемы. При данной форме герпесвирусной инфекции характерные очаги поражения на слизистых оболочках и коже могут отсутствовать, отмечаются лишь гиперемия и диффузный отек, на слизистой изредка возникают рецидивирующие болезненные трещины. Для генитального герпеса описана также рецидивирующая форма, для которой характерен лишь зуд, в ряде случаев субъективные ощущения отсутствуют [13].

Атипичный герпес в области гениталий может маскироваться под некоторые венерические заболевания, например под сифилис. Дифференциально-диагностическими признаками герпетических высыпаний в этом случае являются: полициклические очертания поражений, менее выраженная реакция регионарных лимфатических узлов, отсутствие инфильтрата в основании. Герпетические высыпания в области гениталий дифференцируют с герпетиформным шанкром при первичном сифилисе, сифилидами при вторичном сифилисе. При исследовании отделяемого отсутствует бледная трепонема.

Атипичная форма генитального герпеса нередко маскирована сопутствующей урогенитальной инфекцией и не всегда диагностируется врачами. Отмечено частое сочетание генитальной герпесвирусной инфекции с Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, вирусом папилломы человека 16, 18 типов, цитомегаловирусом. Кроме того, сопутствующая урогенитальная микрофлора является благоприятным фоном для рецидивирования заболевания [7].

Особые затруднения в дифференциальной диагностике могут возникнуть при сочетании герпесвирусной инфекции и вышеперечисленных заболеваний. В таких случаях анамнез заболевания и диагностические тесты (исследования на выявление антигенов вируса и антител к нему) способствуют постановке правильного диагноза. Целью лабораторной диагностики является определение этиологического фактора (выявление вириона, генома или антигена вирусов) и динамическое наблюдение за течением патологического процесса (динамика специфических антител). Данные лабораторной диагностики часто используются для подтверждения диагноза герпесвирусной инфекции.

Современные методы идентификации ВПГ включают выявление вируса путем классического вирусовыделения на чувствительных клеточных культурах иммунофлюоресцентным методом (определение антител ИФА) и методом идентификации фрагментов нуклеиновых кислот вируса (полимеразная цепная реакция — ПЦР) [4]. Считаем, что среди множества лабораторных тестов для верификации ВПГ на коже и слизистых наиболее информативна ПЦР — выявление вирусов и вирионов. Преимуществами метода являются прямое определение возбудителя (выявление специфических участков ДНК), высокая специфичность (95–100%) и чувствительность (95–98%) — от 10 до 1000 геномных копий в пробе, высокая скорость получения результата анализа.

Для оценки активности вирусного процесса и адекватности противовирусного иммунного ответа наиболее доступным для широкой клинической практики является тест определения уровня специфических IgM и IgG к ВПГ 1 и 2 типов. Имеются особенности интерпретации данного теста. У ряда пациентов без клинических проявлений генитального герпеса встречается повышение только специфических IgG к ВПГ. Среди практикующих врачей бытует мнение, что это является свидетельством репликации вируса, и для снижения активности инфекционного процесса проводят противовирусную и иммуномодулирующую терапию. Такая тактика не совсем верна. В данных случаях для верификации собственно вирусного антигена необходимо дополнительное проведение ПЦР-теста. Отрицательная ПЦР к ВПГ 1 и 2 типов при повышении специфического IgG у пациентов без клинических проявлений герпесвирусной инфекции указывает на вирусоносительство и не требует дополнительного обследования и лечения. Мы настаиваем на этом положении, так как нередко первым этапом лабораторной диагностики является определение специфических антител к ВПГ 1 и 2 типов. Этим анализом многие практические врачи заменяют идентификацию собственно вируса герпеса и обосновывают назначение противовирусной терапии обнаружением высоких титров специфических антител к ВПГ 1 и 2 типов. Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует клинически значимых титров специфических IgG к ВПГ, а уровень их превышения также клинически неинформативен. Мы считаем, что противовирусная терапия показана только пациентам с клиническими проявлениями генитальной герпесвирусной инфекции, а при их отсутствии — только при выявлении репликации вируса герпеса методом ПЦР.

Кроме того, при серологическом обследовании у части пациентов с дебютом клинических проявлений герпесвирусной инфекции возможны ложноотрицательные результаты. Нами была изучена уникальная группа больных, впервые инфицированных ВПГ с начальными клиническими проявлениями в виде генитального герпеса. В первые сутки заболевания мы констатировали формирование первичного раннего гуморального ответа у 86% пациентов в виде синтеза специфического IgM. На 7–14-е сутки у 26–47% больных был отмечен рост уровня специфического IgG на фоне снижения специфического IgM. Однако к 28-му дню заболевания у 38% пациентов не выявлено сероконверсии, т. е. не повышался уровень специфических IgM и IgG. У 86% этих пациентов поздний гуморальный иммунный ответ сформировался только через 2 мес. Полученные результаты показывают, что в период конверсии раннего гуморального ответа в поздний (к 28-му дню) у 38% пациентов формируется «серонегативная» зона. Именно в этот период возможны ложноотрицательные результаты исследования специфического гуморального иммунитета, которые не следует расценивать как отсутствие инфицирования ВПГ.

Таким образом, диагноз герпесвирусной инфекции и тактика терапии основываются на анамнестических, клинических данных и результатах лабораторного обследования.

Лечение больных с герпесвирусной инфекцией представляет определенные трудности из-за отсутствия противовирусных препаратов, способных полностью элиминировать ВПГ из организма, а также вследствие формирования нарушений в иммунной системе при высокой частоте рецидивов. Кроме того, причинами неэффективности лечения нередко являются недостаточность применяемых врачами терапевтических доз препаратов для контроля над тяжестью заболевания, непонимание механизмов действия ациклических нуклеозидов, а также отсутствие личностного контакта пациента с лечащим врачом.

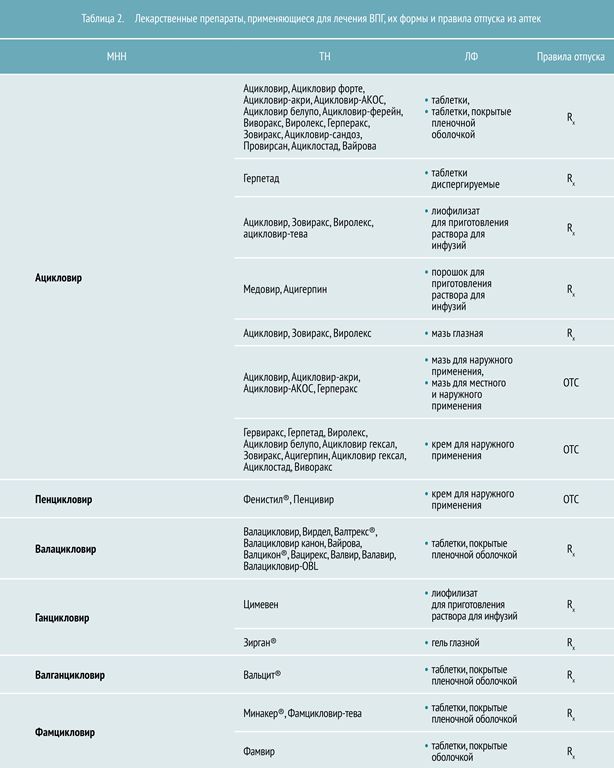

В настоящее время все методы лекарственной терапии и профилактики герпесвирусной инфекции можно объединить в три основные группы: химиотерапия (ациклические нуклеозиды), иммунотерапия и комбинированная терапия, включающая химио- и иммуномодулирующие препараты.

В 1981 г. был создан и внедрен в клиническую практику препарат ацикловир (Зовиракс). Механизм действия ацикловира основан на его высокой специфичности к вирусной тимидинкиназе, которая фосфорилирует ацикловир. ДНК-полимераза вируса ошибочно включает фосфорилированный ацикловир вместо естественного дезоксигуанозинтрифосфата в концевые участки новых вирусных ДНК, тем самым обрывая процесс репликации вируса на любой стадии, и новые генерации вирусов не образуются. В настоящее время это наиболее часто назначаемый противогерпетический препарат и его уже применили более 50 млн больных [15]. Помимо этого, синтезированы и широко используются в последнее время новые противовирусные препараты этой же группы — валацикловир (Валтрекс) и фамцикловир (Фамвир) [5]. Согласно проведенным исследованиям биодоступность противогерпетических препаратов из группы ациклических нуклеозидов возрастает следующим образом: ацикловир — 20%, валацикловир — 54% и фамцикловир — 77% [10].

Выделяют два основных способа применения противовирусных химиопрепаратов:

- эпизодическое назначение (по мере необходимости при обострениях герпесвирусной инфекции);

- пролонгированная или превентивная терапия.

В первом случае препарат назначают коротким курсом в течение 7–10 дней. Во втором — пациенты принимают препарат ежедневно в течение нескольких месяцев или лет не только для купирования данного рецидива, но и для профилактики последующих рецидивов. Нами исследованы различные схемы применения ациклических нуклеозидов у пациентов с генитальной герпесвирусной инфекцией с высокой частотой рецидивов (таблица).

Явные преимущества высокодозовой терапии проявились при оценке продолжительности рецидива генитального герпеса на фоне лечения. Валтрекс и Фамвир в высоких дозах сократили сроки рецидива более чем в 2 раза по сравнению со стандартной терапией (с 3,9 до 1,7 дней). Эффективность ацикловира оказалась несколько ниже. Тем не менее все эти препараты существенно снизили сроки клинических проявлений рецидива по сравнению со стандартной схемой лечения. Проведенные нами исследования выявили неоспоримые преимущества высокодозовой схемы терапии, когда на ее фоне уже на 3-и сутки достоверно уменьшалась интенсивность зуда, жжения, отека и гиперемии в области высыпаний.

Проведенное исследование показало, что длительность ремиссии у больных с различными формами генитальной герпесвирусной инфекции зависит от схемы лечения. При стандартной и высокодозовой схеме терапии Ацикловиром, Валтрексом и Фамвиром при типичном течении заболевания период ремиссии колебался от 0,8 до 1,6 мес, при атипичной форме — от 0,7 до 1,7 мес. Статистически значимых различий по длительности ремиссии при данных схемах лечения не получено. В то же время пролонгированная схема терапии способствовала достоверному увеличению безрецидивного течения герпесвирусной инфекции. Так, при типичной форме заболевания после лечения Ацикловиром период ремиссии достиг 4,1 мес, Валтрексом — 10,5 мес, Фамвиром — 9,2 мес, при атипичной форме — соответственно 3,3 мес, 7,1 мес и 6,8 мес. Таким образом, максимальный безрецидивный период был получен при пролонгированном приеме Валтрекса и Фамвира.

В настоящее время практикующими врачами используются преимущественно стандартные схемы лечения противовирусными препаратами. Пролонгированная и высокодозовая схемы терапии практически не применяются для купирования и профилактики повторных рецидивов герпесвирусной инфекции. Возможно, препятствием для такой терапии служит недостаток информации о ее эффективности. Кроме того, пролонгированная терапия позволяет предупредить рецидивы генитального герпеса и тем самым оказывает положительное психологическое воздействие на больного. К сожалению, плохо информированные пациенты нередко отказываются от пролонгированной и высокодозовой терапии, выражая беспокойство по поводу безопасности ее применения и развития лекарственной резистентности.

Высокодозовая и пролонгированная схемы терапии улучшают качество жизни пациентов, которые на определенном этапе лечения начинают принимать непосредственное участие в контроле над заболеванием. Такую терапию следует назначать больным с высокой частотой рецидивов, поскольку повторное проявление заболевания является для них стрессом, который, в свою очередь, провоцирует иммуносупрессию и способствует развитию последующего рецидива.

Показано, что бессимптомное выделение вируса, как правило, встречается в первые годы после первичного инфицирования [15]. Поэтому при первом эпизоде герпесвирусной инфекции целесообразно проведение высокодозовой терапии, которая позволяет снизить риск передачи вируса. Как показывает практика, в это время пациенты отдают предпочтение быстрому и эффективному лечению. Кроме того, в этот период больные особенно нуждаются в консультации специалистов и психологической поддержке [9].

Образ жизни пациента определяет выбор тактики лечения генитального герпеса. Например, в периоды дальних поездок с переменой климата, экзаменов, стрессовых ситуаций предпочтительно назначение пациентам пролонгированной терапии, которая в данном случае является профилактической и предупреждает возможное развитие рецидива. Неотъемлемой частью терапии и профилактики распространения ВПГ является образовательная программа. Врач должен информировать больного об опасности распространения инфекции, перспективах лечения и необходимости сотрудничества.

У пациентов при высокой частоте рецидивов формируется так называемый вторичный иммунодефицит с нарушением гуморального и клеточного звеньев иммунитета, снижением количества и угнетением функциональной активности натуральных киллеров и клеток моноцитарно-макрофагального ряда, нарушением продукции интерферона [14]. Таким пациентам показано включение в схему лечения препаратов иммунокорригирующей направленности. В настоящее время уже накоплен достаточный опыт успешного применения интерферонов (Реаферон, Виферон и др.), индукторов интерферонов (Циклоферон, Амиксин, Кагоцел, Ридостин и др), иммуномодуляторов различного спектра действия (Полиоксидоний, Галавит, Иммуномакс, Ликопид и др.) при лечении рецидивирующей герпесвирусной инфекции [3, 6, 8]. Однако назначение препаратов, направленных на коррекцию нарушений в системе интерферона, стимуляцию клеточной противовирусной защиты и усиление специфического противогерпетического иммунитета, должно проводиться с учетом данных иммунологического обследования конкретного пациента.

В заключение обсудим четыре возможных варианта врачебной тактики в зависимости от результатов обследования пациентов в отношении герпесвирусной инфекции.

Вариант 1. Повышение уровня специфического IgG, отрицательный результат ПЦР-теста на ВПГ 1 и 2 типов у пациента без клинических проявлений герпесвирусной инфекции свидетельствуют о вирусоносительстве и не требуют дополнительного обследования и лечения. Проводится динамическое наблюдение за больным, назначается курс витаминов-антиоксидантов.

Вариант 2. В случае выявления ВПГ 1 и 2 типов при ПЦР-исследовании у пациента без клинических проявлений герпевирусной инфекции следует оценить уровень специфических IgM и IgG. Селективное повышение специфического IgM свидетельствует о первичном инфицировании. В этих случаях проводится стандартная противовирусная терапия, после которой выполняется контрольная ПЦР. Другие иммунологические обследования нецелесообразны. Повышение специфических IgG и IgM свидетельствует об усиленном иммунном ответе у реинфицированных больных. Им также проводится стандартная противовирусная терапия, после которой выполняется контрольная ПЦР. Также ведется динамическое наблюдение и применяются витамины-антиоксиданты.

Вариант 3. Повышение уровня специфических антител у больного с клиническими проявлениями герпесвирусной инфекции и низкой частотой рецидивов (2–4 раза в год) свидетельствует об усиленном иммунном ответе и не требует дальнейшего изучения противовирусного иммунитета. Таким пациентам рекомендуется стандартная противовирусная терапия. При выраженных клинических проявлениях показана высокодозовая терапия. Проводится динамическое наблюдение и курс витаминов-антиоксидантов.

Вариант 4. У больного с клиническими проявлениями герпесвирусной инфекции с высокой частотой рецидивов (более 6 раз в год) и повышенным уровнем специфических IgM и IgG выполняют иммунограмму. Оценивают субпопуляционный состав клеток, NK-активность и уровень α- и γ-интерферонов. При выявлении нарушений в противовирусной защите проводят либо пролонгированную терапию ациклическими нуклеозидами, либо стандартное противовирусное лечение в комбинации с иммуномодулирующими препаратами. Необходимы исключение провоцирующего фактора и назначение курса витаминов-антиоксидантов. Представленные варианты, возможно, не содержат всех возможных ситуаций обследования больных с герпесвирусной инфекцией, тем не менее они являются руководством к действию, доступным для практикующих врачей первичного звена.

Таким образом, индивидуальный подход к терапии с учетом результатов клинического и лабораторного обследования обеспечивает адекватный контроль течения герпесвирусной инфекции и дает преимущество перед стандартным лечением. Для широкого внедрения в клиническую практику необходимо, чтобы такие методы обследования и терапии были доступны всем слоям населения и соответствовали современному уровню медицинской помощи.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

А. Е. Шульженко, доктор медицинских наук

И. Н. Зуйкова

Институт иммунологии ФМБФ России, Москва

Источник