- Одуванчика лекарственного корни : инструкция по применению

- Инструкция

- Фармакотерапевтическая группа

- Показания к применению

- Способ применения и дозы

- Противопоказания

- Побочное действие

- Меры предосторожности

- Передозировка

- Корни одуванчика лекарственного фармакогнозия

- Корни одуванчика лекарственного фармакогнозия

Одуванчика лекарственного корни : инструкция по применению

Инструкция

кусочки корней различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет сероватобелый с темно-бурыми и желтыми вкраплениями.

Одуванчика лекарственного корни содержат горькие гликозиды (тараксацин), инулин, сесквитерпеноиды, тритерпеноиды — производные а-амирина (тараксастерин, тараксерол, у-тараксастерин, тараксол), кислоты органические и фенол карбоновые, флавоноиды, стероиды, жирное масло и другие биологически активные вещества.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые при желудочно-кишечных заболеваниях и нарушениях метаболизма.

Отвар одуванчика лекарственного корней обладает желчегонным и диуретическим действием, повышает аппетит, усиливает секрецию желудочного сока.

Показания к применению

Внутрь: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения нетяжелых функциональных расстройств желудочно- кишечного тракта (метеоризм, диспепсия, снижение аппетита).

В качестве диуретического средства в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей легкой степени тяжести.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы

10 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Внутрь взрослые и дети старше 12 лет принимают в теплом виде по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 15 мин до еды.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства

Применение в период беременности и лактации

Безопасность применения во время беременности и периода лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не рекомендован.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одуванчику, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных).

Нарушение проходимости желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка в стадии обострения.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами

Исследования не проводились.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, боли в эпигастрии и повышение кислотности желудочного сока. В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции по применению, необходимо прекратить прием отвара и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. В связи с риском развития гиперкалиемии не следует принимать лекарственное средство пациентам с почечной и/или сердечной недостаточностью, а также пациентам с сахарным диабетом. В случае приема в качестве диуретического средства необходим достаточный прием жидкости. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются расстройства, мочеиспускания, появляются боли спастического характера, кровь в моче и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Информация о взаимодействиях отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения

Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°С-25°С. Приготовленный отвар при температуре от 8°С до 15°С — не более 2 суток.

Источник

Корни одуванчика лекарственного фармакогнозия

В настоящее время приоритетными являются исследования выхода, состава и свойств пектиновых веществ из нетрадиционного растительного сырья. Одуванчик лекарственный является перспективным сырьем для получения функциональных биологически активных веществ, так как все части этого полезного растения – и корни, и листья, и цветки – имеют целебные свойства [7]. Изучение пектиновых веществ в связи с их ценными физико-химическими свойствами и высокой физиологической активностью [4] позволяет значительно расширить области их практического использования, что является актуальной задачей.

Целью работы являлось выделение пектиновых полисахаридов из корней одуванчика лекарственного Taraxacum оfficinale Wigg. и установление их структуры.

В работе использовали воздушно-сухие, измельченные до крупности 1–5 мм образцы корней одуванчика лекарственного, собранного в июне до цветения в Иркутском районе.

Для выделения пектиновых полисахаридов использована 2-стадийная обработка корней одуванчика при температурах 25, 70 и 100 °С. На первой стадии образец одуванчика трехкратно экстрагировали свежими порциями дистиллированной воды при указанных температурах. Гидромодуль – 1:10, продолжительность каждой обработки – 2 часа. Водные экстракты объединяли, концентрировали под вакуумом до 1/20 от первоначального объема. Из полученного концентрата обработкой этанолом при комнатной температуре [1] осаждали пектиновые полисахариды (ПС-1). Осадок отделяли фильтрованием, промывали последовательно этанолом, диэтиловым эфиром и сушили при 60 °С до постоянной массы.

На второй стадии твердый остаток после экстракции водой трижды обрабатывали смесью 0,5 %-го водного раствора оксалата аммония и 0,25 %-го водного раствора щавелевой кислоты в соотношении 1:1 (рН = 4) в течение 3 ч при соответствующей температуре и постоянном перемешивании [2]. Экстракт после фильтрования концентрировали до 1/20 от первоначального объема. Из полученного концентрата вышеописанным методом выделяли пектиновые полисахариды (ПС-2).

Кислотный гидролиз полисахаридов осуществляли 2 М раствором трифторуксусной кислоты [2]. Состав гидролизатов определяли на хроматографе 7820 А с селективным масс-спектрометрическим детектором НР 5975 фирмы «Agilent Technologies» [2], количественные спектры ЯМР 13С регистрировали на спектрометре ЯМР фирмы «Bruker» с рабочей частотой 62,8 МГц с шумовой развязкой от протонов и шириной спектров 20–30 кГц после 5000 прохождений. Шумовая развязка выключалась во время релаксационной задержки, которая составляет 10 с, ширина импульса – 90°, параметр уширения линий при экспоненциальном умножении – 10 Гц. Для регистрации спектра использовали раствор пектиновых веществ в D2O. Спектры регистрировали при температуре 25 °С. Расчеты содержания углеводов, функциональных групп и элементного состава по спектру ЯМР осуществляли, используя фрагментный анализ [3], относительная погрешность составляет 7,5 %. Элементный состав определяли на элементном анализаторе Vario micro Cube Elementar.

Результаты исследования и их обсуждение

Корни одуванчика характеризуются относительно высоким содержанием водорастворимых соединений, выход которых повышается с увеличением температуры на первой и на второй стадиях обработки. При 25 °С их выход на первой стадии составил 34,8 %, а при 100 °С – 39,6 % на абсолютно сухую массу корней одуванчика. На второй стадии при 25 °С дополнительно извлечено 11,5 % водорастворимых соединений. При 100 °С суммарный выход водорастворимых соединений достиг 65,6 %.

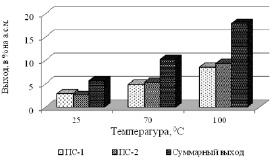

Повышение температуры обработки корней одуванчика способствует увеличению выхода пектиновых полисахаридов (рисунок). Их суммарный выход при 100 °С составил 18 %, что в 1,5 раза ниже суммарного выхода пектиновых полисахаридов из надземной части одуванчика [7].

Зависимость выхода пектиновых полисахаридов от температуры

Для компонентов фракций полисахаридов, выделенных при 70 °С с близким выходом на первой и второй ступени, характерна относительно высокая насыщенность водородом (табл. 1). С повышением температуры значения (Н/С)ат для фракций снижаются. Независимо от температуры повышенную зольность имеют полисахариды фракции ПС-1.

Элементный состав пектиновых полисахаридов корней одуванчика*

Источник

Корни одуванчика лекарственного фармакогнозия

Одной из проблем современной фармакогнозии является диагностика лекарственного растительного сырья (ЛРС) как в цельном, так и в измельченном виде [2, 3, 5-7, 9]. При анализе измельченного сырья морфологические особенности утрачивают свою актуальность, и особую значимость приобретает анатомо-гистологический анализ [2, 3, 5]. Данный метод позволяет отличить целевой вид лекарственного растительного сырья от примесного, тем самым выявить намеренный фальсификат или случайную подмесь [3, 5, 9].

Род Taraxacum включает в себя до 300 видов [4]. В некоторых зарубежных фармакопеях в качестве сырья – одуванчика трава – используется смесь травы одуванчиков нескольких видов [10]. В России фармакопейным видом является лишь одуванчик лекарственный [6, 7]. В качестве примесных видов для одуванчика лекарственного в нашей стране можно рассматривать другие виды одуванчика, произрастающие в схожих ареалах и экологических условиях [1, 4, 6-9].

В данной статье нами приводятся результаты собственных исследований по изучению морфологических и анатомо-гистологических признаков травы одуванчика позднего как примесного вида к одуванчику лекарственному, произрастающего на территории Российской Федерации [1, 4, 9].

Определение морфологических и анатомо-гистологических особенностей надземной части одуванчика позднего, позволяющих отделить исследуемый вид сырья от целевого – травы одуванчика лекарственного.

Материалы и методы исследования

В настоящей работе исследовали свежую и воздушно-сухую надземную часть одуванчика позднего, заготовленную в июне-августе 2015 года в Сергиевском районе Самарской области (село Калиновка). Видовую специфичность одуванчика подтверждали по определителям растений средней полосы РФ [4] и при сравнении с достоверными гербарными образцами гербарного фонда кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ [8]. Сушка сырья проводилась естественным путём под навесами без дополнительного нагрева. Свежие листья для микроскопического анализа фиксировались в смеси спирта этилового, глицерина и воды в соотношении 1:1:1. Сухие листья подвергали классической пробоподготовке по требованиям ГФ РФ XIII издания на траву (ОФС.1.5.1.0002.15), листья (ОФС.1.5.1.0003.15) и цветки (ОФС.1.5.1.0004.15)[3].

Макро- и микроскопический анализ ЛРС проводили визуально по общей фармакопейной методике на листья (ОФС.1.5.1.0003.15), траву (ОФС.1.5.1.0002.15) и цветки (ОФС.1.5.1.0004.15) ГФ РФ XIII [3].

Исследование микропрепаратов в проходящем и отраженном свете проводили с помощью цифровых микроскопов марки «Motic»: DM-111 и DM-39C-N9GO-A.

Размеры анализируемых объектов определяли при помощи линейки, а также программного оборудования цифрового стереоскопического микроскопа Motic DM-39С-N9GO-A. Цвет определяли при дневном освещении, запах – при разламывании, вкус оценивали, пробуя измельченное сырьё [3].

Одревесневшие оболочки клеток выявляли обработкой препаратов раствором сернокислого анилина; кутинизированную поверхность эпидермы окрашивали раствором Судана III [3, 6, 7].

Результаты исследования и их обсуждение

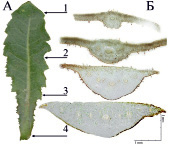

Морфологически одуванчик поздний Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir. весьма схож с одуванчиком лекарственным (рис. 1) и имеет близкие с ним ареалы обитания [4].

Морфолого-анатомический анализ показал, что форма листовой пластинки одуванчика позднего незначительно отличается от таковой у одуванчика лекарственного [1, 4]. В качестве отличительной особенности необходимо отметить заметное войлочное опушение поверхности листа и его плотную, кожистую консистенцию, хорошо заметную при макроскопическом анализе (рис. 1) [4]. Однако, как было отмечено, при анализе измельченного сырья морфологические особенности в известной мере утрачивают свою актуальность. Для того, чтобы эффективно отличать целевой вид сырья от примесного, необходимо знать анатомо-гистологические особенности строения анализируемых видов сырья [5].

Анатомически лист одуванчика позднего неоднороден по своей длине, как и лист одуванчика лекарственного (рис. 2) [1].

Очертание поперечного сечения в месте прикрепления листа уплощенное широко-треугольное, с адаксиальной стороны ровное с оттянутыми краями (рис. 2).

Проводящая система представлена совокупностью разноразмерных пучков коллатерального типа. Самый крупный пучок расположен в центре среза. Пучки округлой формы с сильно развитой флоэмной частью. На периферии флоэмы локализован мощный слой крупных клеток с утолщенными стенками. Структура проводящих пучков одуванчика позднего гистологически не отличается от таковой у пучков одуванчика лекарственного [1] и может являться общим диагностическим признаком для представителей рода Taraxacum.

Лист в месте прикрепления сильно паренхимизирован. Паренхима крупноклеточная, на поперечном сечении клетки округлые с мелкими межклетниками. Хлоренхима локализована по углам среза, колленхима слабо выражена. Эпидермис в месте прикрепления листа голый. Протопласты клеток эпидермиса сильно пигментированы в бурый цвет, что значительно отличает одуванчик позднего от одуванчика лекарственного [1].

Рис. 1. Представители рода одуванчик (Taraxacum): А – схема-рисунок одуванчика позднего (Губанов, 2007 г.) [4]; Б – одуванчик поздний в природе, Самарская область (2015 г.); В – одуванчик лекарственный

Рис. 2. Анатомия поперечных срезов листа одуванчика позднего (Taraxacum serotinum): А – общий вид листа одуванчика позднего; Б – поперечные сечения листа одуванчика позднего. Обозначения: 1 – сечение листа в апикальной части; 2 – сечение листа в медиальной части; 3 – сечение листа в базальной части; 4 – сечение листа в месте прикрепления

В базальной части форма среза имеет вид полукруга с оттянутыми краями листовых пластинок (рис. 2). Проводящие пучки расположены в два ряда. Нижний ряд составлен из крупных коллатеральных пучков, описанных выше для места прикрепления листа. Верхний ряд, ближе к адаксиальной стороне листа, представлен мелкими пучками с крупными млечниками. Мелкие пучки хорошо диагностируются при люминесцентной микроскопии по ярко-желтому свечению сосудистых элементов ксилемы.

Необходимо отметить отсутствие крупных ослизняющихся полостей в паренхиме места прикрепления, базальной и медиальной части листа одуванчика позднего, что, на наш взгляд, является значительным гистологическим признаком, позволяющим отличить одуванчик поздний и одуванчик лекарственный [1]. В медиальной части листа одуванчика позднего отсутствует также полость в центральной жилке, характерная для одуванчика лекарственного [1].

Кроме того, заметны отличия в характере армированности листьев сравниваемых видов. Так, у листьев одуванчика позднего слабо представлена колленхима, в то время как у листьев одуванчика лекарственного блок уголково-пластинчатой колленхимы значителен, особенно с абаксиальной стороны базальной части [1].

Базальная часть листа также сильно паренхимизирована. Хлоренхима расположена по верхней стороне жилки и во фрагментах листовой пластинки.

Эпидермальные клетки, аналогично таковым в месте прикрепления, сильно пигментированы. Поверхность листа в медиальной части заметно опушена однорядными, реже двурядными кроющими трихомами с сильно пигментированными протопластами. Колленхима уголковая, расположена с абаксиальной стороны центральной жилки и насчитывает два ряда клеток.

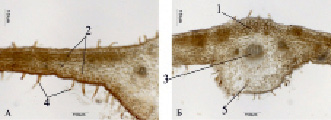

В апексе листа центральная жилка значительно уступает в размерах медиальной части. Проводящая система сложена из одного крупного коллатерального пучка и нескольких мелких в количестве от 2-х до 4-х (рис. 3).

Опушение апикальной части листа аналогично описанному выше для медиальной части, при этом волоски меньше и расположены главным образом по центральной жилке (рис. 3).

Цветонос одуванчика позднего морфологически сходен с таковым у одуванчика лекарственного [1]. Основным отличием при макроскопическом анализе является выраженное опушение поверхности по всей его длине.

Рис. 3. Поперечный срез листовой пластинки одуванчика позднего: А – фрагмент листовой пластинки в медиальной части; Б – фрагмент листовой пластинки в апикальной части. Обозначения: 1 – колленхима над жилкой; 2 – мезофилл; 3 – центральный пучок жилки; 4 – трихомы; 5 – паренхима жилки

Рис. 4. Цветонос одуванчика позднего (Taraxacum serotinum). Поперечный срез. А – общий вид (х40); Б – фрагмент цветоноса (х100). Обозначения: 1 – полость; 2 – первичные коллатеральные пучки; 3 – вторичные коллатеральные пучки; 4 – хлоренхима; 5 – трихомы

Рис. 5. Люминесценция трихом цветоноса одуванчика позднего при рассмотрении с поверхности (х400): А – фрагмент трихом при дневном освещении; Б – фрагмент трихом при освещении УФ-светом (люминесцентный фильтр G). Обозначения: 1 – клетки эпидермы; 2 – кутикула трихом; 3 – пигментированные клетки основания трихом

При анализе поперечных срезов цветоноса выявлен переходный тип строения (рис. 4). Центральный цилиндр представлен разноразмерными чередующимися коллатеральными пучками. Очертание цветоноса ребристое, при этом, крупные пучки соответствуют ребрам цветоноса (рис. 4).

Проводящие пучки аналогичны по строению пучкам цветоносов одуванчика лекарственного [1].

Эпидермальные клетки цветоноса одуванчика позднего при рассмотрении с поверхности прозенхимные с усеченными концами, угловатые, что не отличает их от эпидермальных клеток цветоносов одуванчика лекарственного. Устьичные аппараты анамоцитного типа, встречаются редко.

Эпидермальные клетки цветоносов одуванчика позднего при рассмотрении на поперечном сечении округлые, с сильно утолщенными, целлюлозными оболочками. Протопласты эпидермальных клеток, аналогично с эпидермисом листа пигментированы в бурый цвет.

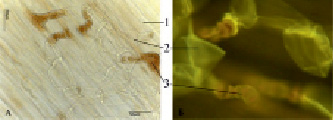

Как указывалось выше, поверхность цветоносов сильно опушена. При микроскопировании хорошо заметны скопления крупных кроющих волосков схожих по строению с однорядными волосками на нижнем эпидермисе одуванчика лекарственного. Волоски в основании имеют ряд округлых тонкостенных клеток с пигментированным протопластом бурого цвета. Конечные клетки волосков крупные тонкостенные смятые. Протопласты в них не выражены.

При микроскопировании поверхности цветоноса в УФ-свете оболочки трихом флуоресцируют неодинаково. У клетки основания волосков бурая флуоресценция, у конечных клеток – желтая (рис. 5).

1. В результате проведения морфолого-анатомического анализа надземной части одуванчика позднего выявлены диагностические признаки, характерные для представителей рода Taraxacum, а именно: струговидная форма листовой пластинки, особенности строения проводящих пучков, наличие млечников, устьица аномоцитного типа, расположенные с обеих сторон листа, сходное строение цветоносов.

2. Выявлены диагностические признаки, позволяющие отличать сырье одуванчика позднего от травы одуванчика лекарственного: отсутствие полости на поперечном сечении медиальной части листовой пластинки, отсутствие аэренхимы в мезофилле листа, форма поперечного сечения базальной части листовой пластинки, слабо-войлочное опушение листовой пластинки (при макроскопическом анализе сырья), густое опушение цветоносов.

3. Выявленные морфологические и анатомо-гистологические особенности позволят эффективно отделять целевое сырье (одуванчика лекарственного трава) от возможного примесного вида (одуванчика позднего трава) при заготовке, а также выявлять фальсификацию сырья при его приемке.

Источник