Конъюгация лекарственных веществ происходит за счет

К наиболее важным реакциям конъюгации, или реакциям II фазы, относится конъюгация лекарственного вещества или его метаболита с глюкуроновой кислотой. При pH, характерном для жидкостей организма, карбоксильная группа глюкуроновой кислоты почти полностью диссоциирована, а отрицательный заряд обеспечивает глкжуронированную молекулу высокой полярностью и, следовательно, низкой мембранной проницаемостью.

Реакция конъюгации не происходит спонтанно, а лишь при наличии активированной формы глюкуроновой кислоты, т. е. связанной суридиндифосфатом. Микросомные глюкуронилтрансферазы переносят глюкуроновую кислоту из этого комплекса на акцепторную молекулу.

Если акцепторной молекулой является фенол или спирт, то образуется простой эфир глюкуронида, а если кислота переносится на карбоксильную группу — сложный эфир глюкуронида. В обоих случаях формируются О-глюкурониды. N-глюкурониды образуются с аминами, которые в отличие от О-глюкуронидов не расщепляются бактериальными р-глюкуронидазами.

Сульфотрансферазы, растворенные в цитоплазме, переносят активированную серную кислоту (3′-фосфоаденин-5 -фосфосульфат) на этиловые спирты и фенолы. Как и в случае с глюкуронидами. продуктом конъюгации является кислота. Она отличается от продукта конъюгации, образованного из активированной уксусной кислоты (ацетилкоэнзим А) при посредничестве ацилтрансферазы и этанола или фенола. Данный продукт конъюгации по своим свойствам не является кислотой.

Ацилтрансферазы участвуют в превращении аминокислот глицина и глутамина в карбоксильные кислоты. В этих случаях амидная связь образуется между карбоксильной группой акцепторной молекулы и аминогруппой превращаемой аминокислоты. Конъюгированный продукт теряет кислые функции глицина или глутамина.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «фармакология»

Источник

Конъюгация лекарственных веществ происходит за счет

Конъюгация — ферментативное присоединение химических радикалов к молекуле лекарства или к метаболиту, образовавшемуся во время фазы 1.

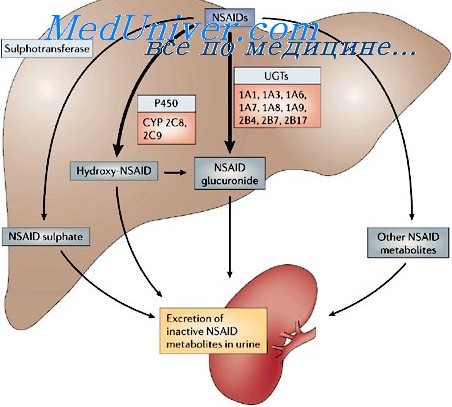

Реакции фазы 2, называемые конъюгацией, происходят в самых разнообразных тканях. Чаще всего эти реакции заключаются в опосредованном ферментами присоединении гидрофильных компонентов, таких как глюкуроновая кислота, сульфат, глутатион и ацетат, к функциональной группе родительской молекулы и/или метаболиту, образовавшемуся во время фазы 1. Глюкуроновая кислота сначала активируется, соединяясь с уридиндифосфатом (УДФ). Затем активированное соединение УДФ-глюкуроновая кислота переносится на лекарство с помощью фермента глюкуронозилтрансферазы. Образовавшиеся в результате таких реакций конъюгаты обычно более гидрофильны, чем родительское лекарство или его метаболиты фазы 1, поэтому они легче экскретируются почками.

В целом конъюгаты фармакологически менее активны, чем родительское лекарство, однако не всегда. Иногда в реакциях конъюгации участвуют такие замещающие группы, как глицин, метильные группы и сахара глюкоза и рибоза.

Конъюгация обычно повышает водорастворимость, а ацетилирование приводит к образованию метаболитов, менее растворимых в воде, чем неконъюгированный предшественник (например, в случае ацетилирования сульфонамидных антибиотиков). Ацетилирование функциональной основной аминогруппы превращает основное лекарство в слабую кислоту (амид). Это химическое изменение влияет на распределение и элиминацию образующегося метаболита.

Реакции конъюгации обычно рассматривают как процесс инактивации, но существует несколько исключений. Например:

• ацетилирование антиаритмического лекарства прокаинамида приводит к образованию N-ацетилпрокаинамида, также обладающего антиаритмическими свойствами, хотя и отличающегося по спектру действия, блокирующего ионные каналы, от родительского лекарства;

• морфин-6-глюкуронид представляет собой анальгетик с более продолжительным действием, чем родительское лекарство, морфин.

Нарушение функции почек отражается на терапевтических и токсических эффектах обоих метаболитов.

Конъюгация с сульфатами может представлять собой реакцию активации. Миноксидил, антигипертензивное лекарство, должен быть сульфатирован в N-оксидной позиции, чтобы вызывать эффект вазодилатации. Миноксидил также способствует росту волос, однако в меньшей степени, чем его сульфатированный метаболит, поэтому наблюдаемые вариации роста волос отчасти могут быть связаны с различной способностью организма сульфатировать миноксидил в волосяных фолликулах.

Открыты множественные изоформы конъюгирующих ферментов и определена их относительная специфичность в отношении различных субстратов и метаболитов. Описаны по меньшей мере 2 семейства и 3 подсемейства глюкуронозилтрансфераз, а также продукты многих генов, выполняющие функции ацетилирования и сульфатирования.

Доза изониазида, прокаинамида и гидралазина зависит от способности организма ацетилировать эти лекарства. Чем выше скорость ацетилирования, тем большая доза необходима для поддержания терапевтической концентрации лекарства в плазме. Фенотипически медленные ацетиляторы могут стать быстрыми ацетиляторами, если некоторые лекарства принимают внутрь вместе с этанолом. Это происходит, если пациенты, принимающие прокаинамид или сульфаметазин, одновременно употребляют алкоголь.

Дефицит одной или нескольких изоформ конъюгирующих ферментов может повлиять на выбор лекарства. В связи с этим определение способности организма метаболизировать прототипичные субстраты дает возможность подобрать лекарственную терапию для конкретного пациента. Можно привести два клинически значимых примера:

• больным раком и с дефицитом тиопуринметилтрансферазы необходимо в 10-15 раз снизить дозу 6-меркаптопурина, чтобы уменьшить риск токсического воздействия лекарства на гемопоэз;

• больным раком и с недостаточностью экспрессии изоформы UGTIA1 глюкуронозилтрансферазы следует снизить дозу иринотекана, ингибитора топоизомеразы I, чтобы уменьшить вероятность возникновения миелосупрессии и диареи.

Источник

Конъюгация лекарственных веществ происходит за счет

Лекарственные препараты, применяемые при различных патологических состояниях, в организме подвергаются трансформации, и в результате этих превращений (биотрансформации) может существенно изменяться как терапевтический эффект, так и токсичность [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9], что следует учитывать, особенно при совместном назначении лекарственных средств (ЛС)

Биотрансформация (метаболизм) – изменение химической структуры ЛС и их физико-химических свойств под действием ферментов организма с целью превращения липофильных веществ, которые легко реабсорбируются (обратно всасываются) в почечных канальцах, в гидрофильные полярные соединения, которые быстро выводятся почками (не реабсорбируются в почечных канальцах).

Биотрансформация липофильных ЛС в основном происходит под влиянием ферментов печени, локализованных в мембране эндоплазматического ретикулума гепатоцитов. Эти ферменты называются микросомальными, потому что они оказываются связанными с мелкими субклеточными фрагментами гладкого эндоплазматического ретикулума (микросомами), которые образуются при гомогенизации печёночной ткани или тканей других органов и могут быть выделены центрифугированием (осаждаются в так называемой «микросомальной» фракции). В конце 50-х годов была обнаружена универсальная гемсодержащая монооксигеназа – цитохром Р450. Авторы открытия М. Клингерберг и Д. Гарфинкель установили, что этот фермент по химической природе простетической группы может быть отнесен к цитохромам. Т. Омура и Р. Сато в 1964 г. обнаружили, что комплекс восстановленного гемопротеина с окисью углерода имеет характерный максимум при 450 нм, что и определило название фермента. В настоящее время известно более 150 различных Р450, обнаруженных в животных, растениях, грибах, бактериях. Только у строго анаэробных бактерий гемопротеин отсутствует. Прокариоты содержат растворимый Р450. Переход к эукариотическим системам сопровождается встраиванием Р450 в мембрану, как в случае дрожжей и грибов. Все цитохромы Р450 высших организмов – мембранные ферменты. Р450 играют важную роль в окислении многочисленных соединений, как эндогенных (стероиды, желчные кислоты, жирные кислоты, проста- гландины, лейкотриены, биогенные амины), так и экзогенных (лекарства, яды, продукты промышленного загрязнения, пестициды, канцерогены, мутагены и т.п.), последние называют ксенобиотиками.

В плазме крови, а также в печени, кишечнике, легких, коже, слизистых оболочках и других тканях имеются немикросомальные ферменты, локализованные в цитозоле или митохондриях. Эти ферменты могут участвовать в метаболизме гидрофильных веществ.

Различают два основных вида метаболизма ЛС: – несинтетические реакции – метаболическая трансформация (окисление, восстановление, гидролиз); – синтетические реакции – коньюгация (ацетилирование, метилирование, образование соединений с глюкуроновой кислотой, глицином и др.).

ЛС могут подвергаться или метаболической биотрансформации (при этом образуются вещества – метаболиты), или конъюгации (при этом образуются коньюгаты). Но большинство ЛС сначала метаболизируется при участии несинтетических реакций (метаболической трансформации) с образованием реакционноспособных метаболитов, которые затем вступают в реакции коньюгации. Метаболиты менее активны, чем исходные соединения, но иногда оказываются активнее (токсичнее) исходных веществ. Коньюгаты обычно малоактивны.

К метаболической трансформации относятся следующие реакции: окисление, восстановление, гидролиз.

Окисление некоторых ЛС происходит под влиянием немикросомальных ферментов, которые локализованы в цитозоле или митохондриях. Для этих ферментов характерна субстратная специфичность, например, моноаминоксидаза типа А (МАО А) метаболизирует норадреналин, адреналин, серотонин, алкогольдегидрогеназа метаболизирует этиловый спирт до ацетальдегида.

Восстановление препаратов может происходить при участии микросомальных (хлорамфеникол) и немикросомальных ферментов (хлоралгидрат, налоксон).

Гидролиз ЛС осуществляется в основном немикросомальными ферментами (эстеразами, амидазами, фосфатазами) в плазме крови и тканях. При этом вследствие присоединения воды происходит разрыв эфирных, амидных и фосфатных связей в молекулах ЛС. Гидролизу подвергаются сложные эфиры – ацетилхолин, суксаметоний (гидролизуются при участии холинэстераз), амиды (прокаинамид), ацетилсалициловая кислота.

В процессе биосинтетических реакций (конъюгация) к функциональным группировкам молекул лекарственных веществ или их метаболитов присоединяются остатки эндогенных соединений (глюкуроновой кислоты, глутатиона, глицина, сульфаты и др.) или высокополярные химические группы (ацетильные, метальные группы). Эти реакции протекают при участии ферментов (в основном, трансфераз) печени, а также ферментов других тканей (легкие, почки). Локализуются ферменты в микросомах или в цитозольной фракции.

Наиболее общей реакцией является конъюгация с глюкуроновой кислотой. Присоединение остатков глюкуроновой кислоты (образование глюкуронидов) происходит при участии микросомального отдельного фермента глюкуронилтрансферазы, обладающей низкой субстратной специфичностью, вследствие чего очень многие ЛС (а также некоторые экзогенные соединения, такие как кортикостероиды и билирубин) вступают в реакцию конъюгации с глюкуроновой кислотой. В процессе конъюгации образуются высокополярные гидрофильные соединения, которые быстро выводятся почками (многие метаболиты также подвергаются конъюгации). Конъюгаты, как правило, менее активны и более токсичны, чем исходные ЛС.

Скорость биотрансформации ЛС зависит от многих факторов. В частности биотрансформация зависит от активность ферментов, метаболизирующих ЛС, зависит от пола, возраста, состояния организма, одновременного назначения других ЛС. У мужчин активность микросомальных ферментов выше, чем у женщин, так как синтез этих ферментов стимулируется мужскими половыми гормонами. Кроме того, вещества могут накапливаться в жировой ткани, которой у женщин от природы больше. Поэтому некоторые вещества метаболизируются быстрее у мужчин, чем у женщин.

В эмбриональном периоде отсутствует большинство ферментов метаболизма ЛС, у новорожденных в первый месяц жизни активность этих ферментов снижена и достигает достаточного уровня лишь через 1–6 месяцев (поэтому некоторые препараты могут назначаться как в меньших, так и в больших дозах, например диакарб). Гематоэнцефалический барьер не функционален, поэтому все лекарственные средства практически сразу попадают в головной и спинной мозг младенца со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в первые недели жизни не рекомендуется назначать многие препараты: хлорамфеникол (левомицетин) вследствие недостаточной активности ферментов замедлены процессы его конъюгации и проявляются токсические эффекты.

Активность ферментов печени снижается в старческом возрасте, вследствие чего уменьшается скорость метаболизма многих ЛС (лицам старше 60 лет такие препараты назначают в меньших дозах). При заболеваниях печени снижается активность микросомальных ферментов, замедляется биотрансформация некоторых ЛС и происходит усиление и удлинение их действия. У утомленных и ослабленных больных обезвреживание ЛС происходит медленнее [1, 3, 10].

Под действием некоторых ЛС (фенобарбитал, рифампицин, карбамазепин, гризеофульвин) может происходить индукция (увеличение скорости синтеза) микросомальных ферментов печени. В результате при одновременном назначении с индукторами микросомальных ферментов других препаратов (например, глюкокортикоидов, пероральных контрацептивов) повышается скорость метаболизма последних и снижается их действие. В некоторых случаях может увеличиваться скорость метаболизма самого индуктора, вследствие чего уменьшаются его фармакологические эффекты (карбамазепин).

Некоторые ЛС (циметидин, хлорамфеникол, кетоконазол, этанол) снижают активность метаболизирующих ферментов. Например, циметидин является ингибитором микросомального окисления и, замедляя метаболизм варфарина, может усилить его антикоагулянтный эффект и спровоцировать кровотечение. Известны вещества (фуранокумарины), содержащиеся в грейпфрутовом соке, которые угнетают метаболизм таких препаратов как: циклоспорин, мидазолам, алпразолам чем усиливают их действие. При одновременном применении ЛС с индукторами или ингибиторами метаболизма необходимо корректировать назначаемые дозы этих веществ.

Скорость метаболизма некоторых ЛС определяется генетическими факторами. Появился раздел фармакологии – фармакогенетика, одной из задач которого является изучение патологии ферментов лекарственного метаболизма. Изменение активности ферментов часто является следствием мутации гена, контролирующего синтез данного фермента. Нарушение структуры и функции фермента называют энзимопатией (ферментопатией). При энзимопатиях активность фермента может быть повышена, и в этом случае процесс метаболизма ЛС ускоряется и их действие снижается. И наоборот, активность ферментов может быть снижена, вследствие чего разрушение ЛС будет происходить медленнее и действие их будет усиливаться вплоть до появления токсических эффектов.

Источник