Индийский лук – птицемлечник хвостатый

Сразу после появления в России индийский лук завоевал популярность не только у любителей экзотических растений и поклонников народной медицины, но и у простых горожан. Что неудивительно, ведь само растение неприхотливое, очень декоративное, а процесс размножения этого луковичного может стать увлекательным занятием для всей семьи. Но для каких бы целей не выращивался в доме индийский лук, правила по уходу за ним остаются неизменными.

Птицемлечник хвостатый (лат. Ornithogalum caudatum), народные названия индийский или китайский лук, брандушка, морской лук – один из 130 (по другим данным — 200) видов рода птицемлечников, отличающийся узкими ремневидными листьями и соцветием-кисточкой, напоминающим хвост. Еще не так давно род принадлежал семейству лилейные (лат. Liliaceae), но после пересмотра классификации был выделен в собственное подсемейство и теперь относится к гиацинтовым (лат. Hyacinthaceae).

Благодаря окрасу и форме цветов, орнитогалум получил очень красивые иностранные названия. В ботанике его наименование образовалось благодаря сочетанию слов «ornis» (греч. птица) и«gala» (греч. молоко). По-английски он зовется Star of Bethlehem (Звезда Вифлеема), а по-немецки – Milchsterne (Молочная звезда).

Родина индийского лука, как это ни парадоксально, Южная Африка. Оттуда он распространился по Средней и Юго-Восточной Европе, а затем попал в Индию и Китай. Птицемлечник хвостатый хорошо знаком жителям Средиземноморья, что неудивительно, ведь впервые этот вид был описан именно древними греками более двух тысячелетий назад. Став известным благодаря своим лечебным свойствам, он получил признание в качестве декоративного растения гораздо позже – уже выращиваемый садоводами Франции, Италии и Голландии.

В нашу страну цветок попал из немецкого Гетеборга – в 60-х гг. XX века семена птицемлечника хвостатого были приобретены для оранжереи Ленинградского Ботанического института.

Что же касается словосочетания «индийский лук», вероятно, растение получило его из-за жгучести сока, выделяемого листьями – за схожесть с остротой индийских специй.

[!] Следует отметить, что птицемлечник хвостатый ядовит, но при этом обладает целебными свойствами. Ядовитость цветка обусловлена наличием гликозидов и, возможно, алкалоидов (не установлено) в его соках.

Описание внешнего вида

В основании птицемлечника хвостатого – плотная округлая луковица, покрытая сухими желтоватыми чешуйками, которая может достигать 10 см в диаметре. Растение многолетнее. Его возраст можно узнать по количеству листьев (1 год – 1 лист). Листья прикорневые, линейные, узкие. Достигая большой длины (вырастают до 60-100 см), листья могут прогибаться посередине – полегать. Корни – многочисленные, белые, шнуровидные.

Цветет индийский лук весной, а также – в ноябре, декабре. Цветки – белые, мелкие (около 10 мм в диаметре) с продольной зеленой полосой посередине каждого лепестка. На каждом таком цветке по шесть тычинок и шесть лепестков. Цветки отцветают снизу вверх. Соцветие-кисть образуется на стрелке-цветоносе, которая может достигать одного метра в длину. Помимо бутончиков на стрелке хорошо заметны тонкие зеленые иголочки, поставленные на цветоножку. В комнатных условиях птицемлечник обычно дает стрелу на 2-3 год выращивания.

Плод индийского лука – коробочка, которая содержит плоские черные семена. Для появления семян у цветка, выращиваемого на подоконнике, требуется искусственное опыление.

Уход за индийским луком

Индийский лук очень неприхотлив. Он прекрасно растет как в открытом грунте, так и в квартире на подоконнике.

Освещение и влажность воздуха

Лучшие световые условия для птицемлечника – яркий солнечный свет или легкая полутень. Оптимальным месторасположением в доме будет южное или восточное окно.

Летом можно выносить горшок с растением на веранду или балкон.

Если индийский лук постоянно пребывает в недостаточно освещенном месте, дефицит света могут восполнить периодические солнечные ванны. Для этого раз в месяц горшок с растением необходимо выставлять на светлое окно, примерно на одну неделю. В летний период растение следует беречь от попадания прямых солнечных лучей.

Индийский лук не нуждается в повышенной влажности воздуха. Но и чересчур сухой воздух вреден для растения. Он может спровоцировать развитие многих болезней и привести к пожелтению и скручиванию листьев. Летом будут полезны периодические опрыскивания. Лучшее время для проведения процедуры – раннее утро, в этом случае листья успевают высохнуть до появления обжигающего полуденного солнца. Такие опрыскивания защитят индийский лук от перегрева и увядания. В остальное же время года рекомендуется регулярно очищать листья птицемлечника от пыли или устраивать купание под душем. Пыль замедляет фотосинтез и затрудняет свободный газообмен в листьях растения.

Температурный режим

Благодаря своему африканскому происхождению птицемлечник хвостатый достаточно теплолюбив. Оптимальный температурный режим для него составляет 20-22 ̊ С. В ночное время и в зимний период температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 12 ̊ С.

На излишнюю жару или холод растение отзовется скрученными, засохшими и опадающими листьями.

Почва и подкормка

Лучшие условия для развития индийского лука дает почвенный состав из 2 долей речного песка и по 1 доле дерновой и листовой земли. Подкормки производят регулярно (1 раз в месяц) в период вегетации и цветения (март-август). Из органических удобрений подойдут настои коровяка и древесной золы, а из минеральных – слабый раствор марганцовокислого калия. Зимой подкормки не производятся.

Полив

Избыточная влажность губительна для индийского лука. Этому растению требуется умеренный полив, который зависит от размеров луковицы и объема горшка. В зимний период поливать птицемлечник нужно только после полного высыхания верхнего слоя почвы. Стоит учитывать, что растения в пластиковых горшках не требуют такого частого полива, как, например, их собратья в глиняной посуде. Влага в таких сосудах хуже испаряется.

После праздника летнего солнцестояния, то есть с июля, для растения наступает период покоя. В это время его листья отмирают, луковица остается в горшке, а полив становится минимальным.

Пересадка и размножение

Чтобы индийский лук лучше рос, радовал глаз ярким и обильным цветением, его следует регулярно пересаживать. Делается это, как правило, весной, раз в 2-3 года. Расстояние между стенками горшка и луковицей не должно превышать 2 см. Если говорить о материале, то лучше всего подойдет глиняная емкость, которая, во-первых, не опрокидывается под весом растения, а во-вторых, способствует лучшему испарению влаги и дыханию луковицы.

Перед укладкой грунта на дно емкости выкладывается слой дренажа (подойдет мелкий керамзит), затем насыпается почвенная смесь в вышеуказанном соотношении. Лучше использовать покупной грунт – он имеет неповрежденную структуру, а вероятность заражения растения микроорганизмами и вредителями с ним гораздо ниже, чем у садовой земли. Важное условие – луковицу следует заглублять в почву только на ½ ее высоты.

Посадку в открытый грунт следует производить весной, оптимальным временем будет начало мая. Пересадку растение переносит очень легко. Никаких трудностей с выбором места нет – на открытом пространстве или в тени, птицемлечник приживется везде. Как и при посадке в горшок, луковицы закапывают в почву только наполовину. В теплое время года в открытом грунте, когда опыление индийского лука осуществляют пчелы, он лучше растет и дает более плодовитое потомство. Но на зиму растение следует забрать в помещение.

Размножение птицемлечника хвостатого производится семенами и луковицами.

Размножение семенами

Получение семян в домашних условиях возможно при помощи искусственного опыления, которое производится во время цветения на второй год жизни растения. Так же можно прибегнуть к помощи пчел, выставив цветок на балкон. Семена собирают, когда плодовая коробочка станет сухой. Время посадки: весна и лето. Перед посадкой семена подвергают стратификации (закаливанию) в течение 3-4 месяцев. После этого их высаживают в ящики, наполненные питательным субстратом. Подойдет состав из одинаковых частей торфа и перлита. После появления 3-4 настоящих листков (период прорастания 6-8 мес.) растения можно рассаживать. Еще через год молодые луковицы можно пересадить на постоянное место.

Размножение луковицами

Еще одно свое название «беременный лук» птицемлечник получил за способ образования потомства – маленьких луковичек, которые появляются под оболочками материнского растения. Их количество может варьироваться от 2 штук до нескольких дюжин. Вырастая, маленькие луковички разрывают родительские чешуйки и отделяются от растения, причем укореняются они самостоятельно.Отсаживать молодняк нужно не сразу, а только после появления первых хороших корней. Часто приходится производить самостоятельное отделение и укоренение луковиц. Делать это нужно в весенний период. Посадка каждой луковички осуществляется заостренным концом вверх.

Можно размножить индийский лук третьим способом. Крупную луковицу (не менее 5 см в диаметре) разрезают на две части, обрезают корни. После нескольких дней покоя половинки рассаживают в горшки и поливают до появления ростков.

Лечебные свойства индийского лука

Как уже было сказано выше, официальная медицина не признает индийский лук как лечебное растение, поэтому ответственность за его лекарственное использование лежит целиком на самом пациенте. Но, несмотря на это, в народной медицине индийский лук считается одним из самых эффективных лекарственных растений.

[!] Внимание! Перед использованием индийского лука в качестве лекарственного растения, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Помните, что растение может быть ядовито.

Сок индийского лука обладает способностью снимать болевой синдром, причем эффект наблюдается уже спустя несколько минут после его использования. Применение этого растения только наружное! Следует избегать попадания сока на слизистые оболочки и в глаза. Для лечения с самых старых листьев растения срезают небольшие полоски (примерно 2 см) и прикладывают их к больному месту. Механизм действия лекарственного средства такой: сначала ощущается покалывание и жжение, но очень скоро наступает облегчение, и боль уходит.

Чтобы избавиться от мигрени соком птицемлечника натирают виски.

Для облегчения симптомов простуды сок втирают в переносицу, лимфоузлы и надбровные дуги.

При артрите, радикулите, ревматизме и остеохондрозе срезанным листом индийского лука растирают очаг боли до полного впитывания выделившегося сока и утепляются. Также, может помочь компресс: смешать мед (две части), сок алоэ (одну часть), спиртовую настойку индийского лука (три части), нанести на чистый кусок ткани, приложить к больному месту.

Как утверждают некоторые источники, с помощью индийского лука можно вывести бородавки и папилломы. Для этого не возбраняется использовать как настойки, приготовленные из птицемлечника, так и растение в чистом виде, прикладывая срезанный лист к проблемному месту.

[!] Прежде чем активно применять индийский лук для лечения, необходимо предварительно провести тест на аллергию и ожоги: небольшое количество сока растения нанесите на локтевой сгиб и, в течение дня, наблюдайте за реакцией организма.

Помимо указанных болезней, соком индийского лука лечат укусы насекомых, ушибы, а также подагру, опухоли и отложение солей.

Согласно учению фен-шуй индийский лук приносит в дом счастье, любовь и гармонию. А если вы посадите его в офисе – не удивляйтесь своим стремительным карьерным успехам.

Источник

Комнатные лекарственные растения луков

Актуальность темы. Волга – крупнейшая река Европы и одна из самых длинных рек в мире (3530 км). На 1705–1708 км, на ее левом берегу, перед впадением в Волгу реки Сок, расположился поселок Волжский (Царевщина). На юго-западе от него расположен геологический объект гора-останец Царёв курган. Волга прорывается здесь между правобережными Жигулевскими (гора Серная) и левобережными Сокольими (гора Тип-Тяв) горами. Река Сок отделяет Царёв курган и Волжский от Сокольих гор, а Волга – от Жигулёвских гор. Здесь находится самое узкое место Самарской Луки – Жигулевские ворота.

Чуть выше по течению от поселка Волжский располагается зона заливных лугов, ограниченная с северо-востока возвышенностью, на которой расположен большой дачный массив – Березова Грива. Чередуясь с цепями длинных озер (их не меньше десятка!), луга образуют здесь неповторимый пейзаж с видом на Ширяевский овраг (долину Самарской Луки, в которой расположено село Ширяево). Весной, в половодье, Волга разливается, затопляя всю эту территорию, и вода достигает уровня грунтовой дороги, идущей вдоль всего массива (рис. 1). Это великолепное зрелище! Вода стоит довольно долго, и вот, когда она, наконец, уходит, взору открываются сочные зеленые луга и полные рыбой чистейшие озера. И даже не верится, что несколько дней назад здесь было «море»…

Рис. 1. Заливной луг весной во время половодья

Мы любим прокатиться на велосипеде по полевым дорогам, искупаться в теплых озерах, а на пути обратно – остановиться на лугу и нарвать для мамы пестрый букет полевых цветов, вдохнуть их аромат. Но однажды, любуясь разнообразием цветов, их форм и размеров, мы задумались… Ведь мы ничего о них не знаем – ни названия, ни особенностей… А может быть, мы зря рвем их так бездумно? Ведь наверняка все они имеют какую-то ценность? И можно ли их сохранить на память, ведь букет быстро увянет? Так у меня и родилась идея посвятить свою научно-исследовательскую работу изучению цветущих трав заливного луга.

Актуальность исследования. Воспитание истинного гражданина России начинается с воспитания любви к родному краю, заботы о сохранности всего живого, что составляет флору и фауну своей малой родины. На уроках биологии мы познакомились со всеми отделами царства Растений, из которых особенно интересным нам показался отдел Покрытосеменных (Цветковых) растений. В свое время все правобережье Волги являлось территорией классических почвенно-ботанических исследований С.И. Коржинского [4] и геоботанических изысканий А.П. Шенникова. Наиболее пристально изучались волжские луга. В дальнейшем была опубликована капитальная монография «Волжские луга Средневолжской области» [11]. Эта и другие работы А.П. Шенникова вошли в историю луговедения и геоботаники как образцы углубленного и всестороннего изучения луговой флоры и растительности.

Однако мы не нашли современных данных о разнообразии сосудистых растений заливных лугов вышеобозначенного нами географического района.

В связи с актуальностью выявленной нами проблемы, мы сформулировали цель нашего исследования – изучить видовой состав цветущих трав пойменного луга близ поселка Волжский.

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи:

• изучить научную литературу по данному вопросу;

• произвести сбор цветущих трав пойменного луга и их гербаризацию;

• определить видовую принадлежность собранных нами растений;

• проанализировать флористический состав цветущих трав пойменного луга, выяснить их хозяйственное значение.

Гипотеза исследования. Чем больше мы будем знать о цветущих луговых травах и их полезных свойствах, тем бережнее будем относиться к природе родного края.

Заливные (или пойменные – от слова «пойма») луга характерны для долин рек, заливаемых во время половодий. При ежегодном затоплении весенними талыми водами на поверхности почвы откладывается слой плодородного осадка – наилок. Он состоит из илистых, глинистых и песчаных частиц. Флористический состав этих лугов богат и разнообразен Пойменные луга иногда выкашивают до 3-х раз за лето на корм скоту, либо распахивают для выращивания огородных и полевых культур [1].

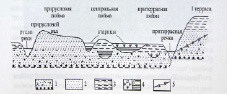

В поймах рек различаются в поперечном от русла направлении три более или менее резко обособленные части [8 9]:

1. Прирусловая, ближайшая к руслу реки;

2. Центральная, или средняя;

3. Притеррасная, наиболее удаленная от русла и прилегающая непосредственно к коренному берегу или приречным террасам – гривам (рис. 2).

Рис. 2. Схематичное изображение поймы реки

Отсюда и происхождение названия дачного массива – «Березовая Грива»: он расположен на возвышенности, которую воды разлива никогда не затопляют. По длительности затопления пойменные луга делятся на краткопойменные (заливаются водой на срок до 15 дней), среднепойменные (от 15 до 25 дней) и долгопойменные (от 25 и более дней) [1].

Понятие о флоре

Флора – совокупность систематических единиц (видов, родов, семейств и пр.) на определенной территории. Изучением флоры занимается такая отрасль ботанической науки, как флористика. Мы будем изучать флору заливного луга. Травянистые растения, составляющие луг, принадлежат к различным семействам отдела Покрытосеменных (или Цветковых) растений. Экологической особенностью луговых растений является потребность их к достаточному, но не избыточному увлажнению (мезофитность, т.е. средняя влаголюбивость) и плодородию почв [3, 10].

Для характеристики луга используют следующие критерии: ярусность, видовой состав, степень покрытия, оценка роли каждого вида (обилие).

Сообщества пойменного луга обладают ясно выраженной ярусностью: первый ярус – высокотравье – образован, прежде всего, верховыми злаками, крупным разнотравьем и осоками; второй и третий ярусы – мелкотравье, составлены низовыми злаками, бобовыми, а также многочисленными растениями лугового разнотравья; четвертый ярус прижат к почве и образован луговыми мхами, всходами и молодыми растениями [6].

Методика изучения флоры

При изучении флористического состава природных комплексов желательным является сбор гербария растений, а также их фотографирование. Гербарий всегда был и остается важнейшим и принципиально незаменимым средством познания растений, основой научной работы в области систематики, флористики, экологии и географии растений. Гербарий хранит справочный материал, предоставляет образцы для определения видовой принадлежности растений сравнительным методом и служит эталоном их правильных научных названий [4, 5].

При определении устанавливается принадлежность растения к определенному семейству, роду и виду. Определение лучше всего проводить на свежем материале. Перед началом определения необходимо рассмотреть детали строения растения. Строение цветка является основными признаком при определении цветковых растений, поэтому особенно тщательно с помощью лупы или микроскопа следует разобраться в строении цветка – найти чашечку, венчик, тычинки и пестики, сосчитать их количество (до 10), установить положение завязи – верхняя, нижняя, полунижняя, отметить число плодолистиков и охарактеризовать тип гинецея. Отметить форму соцветия и тип плода. Затем перейти к рассмотрению стебля, листьев, определить способ роста стебля, тип листорасположения, форму листьев, установить характер подземных органов, строение корневой системы [2, 7].

Флористический анализ обычно включает следующие направления: выявление систематического обзора, видового состава флоры и анализ хозяйственно ценных групп растений [7]. Исходя из цели и направления использования видов растений выделяются следующие наиболее важные хозяйственные группы: пищевые, лекарственные, медоносные, кормовые, прядильные, эфирно-масличные и пряные, масличные, сахаристые, красящие, декоративные.

Лека́рственные расте́ния – обширная группа растений, органы или части которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями.

Медоносные – так называют растения, у которых находятся особые медовые железки, медовики, или нектарники, выделяющие сладкую сахаристую жидкость, так называемый нектар. Они часто посещаются пчёлами для сбора нектара, пыльцы с цветков и клейкого вещества с молодых листьев и побегов. В ульях эти продукты перерабатываются, соответственно, в мёд, пергу и прополис.

Кормовые растения – дикорастущие и возделываемые растения, используемые в качестве кормов для сельскохозяйственных и диких животных. Подразделяют на пастбищные, сенокосные, силосные и применяемые для приготовления концентрированного корма.

Материал и методы исследования

Место проведения исследования. Исследовательская работа проводилась в СДТ Березовая Грива поселка Волжский Красноярского района Самарской области.

Время проведения и продолжительность исследования. Лето 2016 года: июнь – изучение литературы по теме исследования; июль, август – полевые работы: фотографирование, сбор и сушка растений для гербария; 2017–2018 гг. – работа над оформлением гербария, систематизация и анализ полученных данных, написание научной работы.

Объектами исследования явились только цветущие в этот период лета травы вышеупомянутого пойменного луга.

Фотографирование. Перед сбором растений обязательно производили их фотосъемку в естественной среде обитания при помощи зеркального фотоаппарата SONY модели SLT-A33 (рис. 3).

Рис. 3. Фотографии цветущих луговых трав

Сбор растений и гербаризация. Полевые работы проводили в сухую ясную погоду, отбирали здоровые, неповрежденные цветущие растения со всеми надземными органами. Подземные вегетативные органы (корни) мы не собирали, а срезали стебель ножницами. Высушивание собранных растений проводили под прессом, в качестве которого использовали большие книги, переложив образцы дополнительными листами бумаги – прокладками. Влажные прокладки заменяли сухими ежедневно.

Следующий этап – создание гербария (рис. 4). При размещении растения на гербарных листах аккуратно расправляли все его части.

Высушенные растения монтировали на гербарных листах из плотной белой бумаги. В правом нижнем углу гербарного листа приклеивали гербарную этикетку размером 10×8 см (рис. 5). На ней отражали данные о месте и времени сбора образца, указывали семейство, вид, а также имя собиравшего [3].

Определение видовой принадлежности растений. Это был самый сложный, длительный, но увлекательный этап данной работы.

Источник