- Лечим коклюш правильно!

- Коклюш: детская болезнь взрослых

- C чего бы этого — кашель среди теплого дня? У нас есть определенные подозрения.

- Первые признаки коклюша у взрослого

- Изматывающий кашель

- Это может быть не ОРВИ, а коклюш — как правильно лечиться

- Будь здоров, не кашляй!

- Витаминизироваться!

- Онлайн консультации врачей в мобильном приложении Доктис

- Коклюш — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Этиология

- Строение Bordetella pertussis

- Эпидемиология

- Симптомы коклюша

- Патогенез коклюша

- Классификация и стадии развития коклюша

- Осложнения коклюша

- Диагностика коклюша

- К какому врачу обратиться при коклюше

- Лабораторная диагностика коклюша

- Дифференциальная диагностика

- Лечение коклюша

- Нужен ли постельный режим пациенту с коклюшем

- Когда необходимо лечение в стационаре

- Диета при коклюше и общие рекомендации

- Какие медикаменты и физиотерапевтические процедуры помогут при коклюше

- Народные методы лечения коклюша

- Прогноз. Профилактика

- Вакцинация против коклюша

Лечим коклюш правильно!

Коклюш представляет собой серьезную и тяжелую инфекцию, которую на практике редко встречают из-за вакцинирования с детства. Палочка Коклюша обнаружена еще в первой половине двадцатого столетия французским доктором. Главная особенность – спазматический кашель, от которого чаще страдают дети.

Инфицирование происходит при прямом контакте с пациентом. Особенно быстро заболевания разносится в первые сутки. Если до этого вспышки коклюша регулярно давали о себе знать, то вакцинация решила проблему массовости заболевания. Тем не менее, непривитые дети попадают в зону риска. Сопутствующие симптомы зависят от таких факторов, как возраст и иммунитет. Особенно опасным коклюш будет для малышей до 3 месяцев. В качестве профилактики задействована вакцина типа АКДС. Она отлично защищает от заболевания, а если ребенок все же заражается, то достаточно быстро и легко выздоравливает.

Как лечиться при коклюше?

Основное правило при постановке диагноза: все микстуры и разрекламированные сиропы от кашля бессильны против приступов. Само лечение должно проходит под чутким контролем медперсонала из-за риска развития осложнений. Резкое повышение температуры можно сбивать парацетамолом, но любые патологии дыхательного процесса, посинение губ – повод немедленно обратиться к врачу.

Коклюш имеет 3 выраженные фазы:

- Инкубация продолжается до 1-2 недель. Данный этап не сопровождается особой симптоматикой, плохо диагностируется.

- Катаральный период начинается с незначительного повышения температуры, возникают кашель и насморк, из-за чего коклюш легко спутать с обычным ОРВИ. Только на этом этапе можно воспользоваться антибиотиками. Если запустить, приступы кашля участятся, а нос будет регулярно заложен.

- Спастическая фаза охватывает от 2-3 до 5 недель. Выделяется обостренной формой кашля, глубокими вдохами, которым сопутствует характерный свист. Есть риски остановки дыхания и откашливание с рвотой. Кроме того, может произойти кровоизлияние на слизистых оболочках глаз пациента.

Не забывайте, что коклюш представляет критическую опасность для детей до 3 лет. Если не была проведена вакцинация и вы заметили у ребенка вышеописанные признаки, обязательно проконсультируйтесь с доктором!

Источник

Коклюш: детская болезнь взрослых

C чего бы этого — кашель среди теплого дня? У нас есть определенные подозрения.

Автор: Лилия Милицкая

Дата публикации: 07.09.2020

Да, взрослые, как нам ни странно, подхватывают такую типично детскую инфекцию, как коклюш. И даже надежда на иммунитет, если вы болели коклюшем в детстве, несостоятельна. А иммунитет от сделанных когда-то прививок от коклюша, через 20 лет утрачивается. Главное — не спутать коклюш с ОРВИ, иначе состояние ухудшится, а лечение не состоится.

Коклюшная палочка (bordetella pertussis) живет на слизистых гортани и в легких. Эти вредные микроорганизмы передаются не только с кашлем, но и при обычном разговоре. Поликлиника, офис, метро, автобус, поезд и самолет, если там оказывается больной, становятся рассадником коклюша.

Первые признаки коклюша у взрослого

Скрытый период коклюша— 14−20 дней. Первые признаки недомогания не заставят себя ждать — першение в горле, которое никак не проходит. Причем жара почти никогда нет, человек чувствует себя неплохо и продолжает ходить на работу. Ну кто не кашлял? Пройдет, думают. Однако в этот инкубационный период количество микробов в организме возрастает и возрастает, и человек везде распространяет коклюшную палочку. Первые 10 дней и последующие 14 особенно заразны для людей, окружающих кашлюна.

Изматывающий кашель

Микробы вырабатывают токсины, раздражающие нервные окончания на слизистой оболочке дыхательных путей. Сигналы от нервной системы идут в мозг и вызывают рефлекс, провоцирующий кашель, который очень трудно унять. Огромнейшая нагрузка ложится на бронхи – токсины их буквально «травят». Отсюда очень мучительный коклюшный кашель. Это сильнейшие приступы, когда больной краснеет от напряжения, задыхается, ему не хватает воздуха. И после таких мучений страдалец, наконец, с трудом выкашливает вязкую бесцветную мокроту.

Если есть такие приступы — предполагайте коклюш. Точно ответит бактериологическое исследование, и его делают в каждом медицинском учреждении. Главное прийти к врачу при кашле, а не заниматься самолечением.

Это может быть не ОРВИ, а коклюш — как правильно лечиться

При любом изматывающем кашле взрослого человека надо исключить диагноз «коклюш». Ведь решив, что это простуда, ОРВИ, можно причинить себе большие неприятности.

*При коклюше ни в коем случае нельзя прогреваться, ставить горчичники, делать ингаляции, ходить в баню или сауну. Состояние тогда резко утяжелится. И если от ингаляций или прогреваний делается хуже — это веское основание думать о коклюше! Нельзя даже мыться горячей водой — больному не повредит только теплый душ.

*Не стоит, как при ОРВИ делают многие, пить таблетки «от кашля». Даже при банальном бронхите нужно понимать, какой препарат покупать. Дело в том, что одни средства разжижают мокроту, а другие, наоборот, делают ее гуще, одни предназначены для отхаркивания, другие — для сдерживания кашлевой рефлекса. А сгущение, например, бронхиальной слизи при коклюше очень тяжело для больного. По той же причине нельзя пить антигистаминные препараты, которые обычно выписывают с антибиотиками.

*Нельзя пить антибиотики. Их при коклюше врач назначает иногда только в первые дни, и то по состоянию больного.

Будь здоров, не кашляй!

Страдания при коклюше облегчают другие средства. Главное при коклюшной инфекции то, что из-за плохо работающих бронхов человек недополучает кислород. Поэтому при коклюше, несмотря на кашель, надо больше гулять в любую погоду. Не бойтесь, припомните поговорку о том, что нет плохой погоды, а есть плохая одежда. Так что одевайтесь в холодное время года потеплее – и на свежий воздух проводить вентиляцию легких! Конечно, не ходите в людные места, но где-то в парке или просто на улице заразить кого-то будет трудно — обычно заражение идет в закрытых помещениях.

Приступы судорожного кашля (особенно ночного) снимают простые успокаивающие средства или легкие снотворные. Помогают фенобарбиталы.

Кашель при «взрослом» коклюше снимают специальными противоколюшными микстурами, состав которых знают в аптеках. Они могут продаваться как готовыми, так и изготавливаться на заказ, – советует терапевт Ирина Воробьева. – Помогут народные средства фитотерапии. Купите в аптеке грудные травяные сборы. Хорошо действуют средства, основанные на корне солодки – популярного отхаркивающего средства.

Витаминизироваться!

Больной заходится в кашле. Организм испытывает нехватку кислорода. Чем ему помочь? Коклюшному больному очень нужны витамины А,С, В и Е. Они увеличивают выносливость бронхиальных клеток, а также простимулируют иммунную систему, улучшат работу эритроцитов крови и защитят нервную систему. Без витаминизации организма коклюш будет более длительным, а выздоровление затянется.

А еще больному коклюшем требуется покой: не напрягаться, не нервничать, не переутомляться.

Онлайн консультации врачей

в мобильном приложении Доктис

Дежурный терапевт и педиатр консультируют бесплатно

© 2016-2021, ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

Лицензия на осуществление мед деятельности ЛО-76-01-002757.

Адрес: 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Филиал в г. Ярославль: 150062, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, д.17

Источник

Коклюш — симптомы и лечение

Что такое коклюш? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Каминской Ольги Николаевны, инфекциониста со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Коклюш (от франц. coqueluche) — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis. Клинически характеризуется респираторным синдромом (поражением верхних дыхательных путей) с приступообразным кашлем. Имеет характерное название «стодневный кашель», так как симптомы держатся длительно — 3-4 месяца [1] [2] [3] [4] [5] .

Этиология

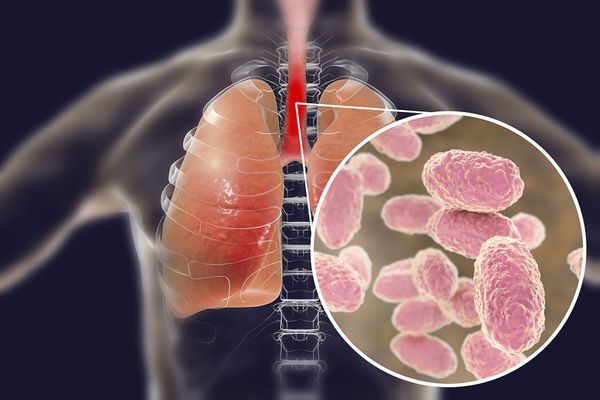

Вид — Bordetella pertussis

Бактерия представляет собой мелкую палочку с закруглёнными концами. Она неподвижная, хорошо окрашивается анилиновыми красителями (при микроскопии данные красители окрашивают коклюшный микроб в красный цвет ) [6] [7] .

Строение Bordetella pertussis

Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis) содержит чужеродные вещества (антигены), которые стимулируют образование в организме антител. Антигены, участвующие в реакции агглютинации (склеивания бактерий антителами) называются агглютиногенами , а антитела вызывающие этот процесс — агглютининами . А гглютиноген иначе называют фактором и обозначают цифрами от 1 до 14. Коклюшная палочка в своём строении имеет несколько таких факторов.

Именно по наличию в организме определённых факторов-агглютиногенов с помощью специальных лабораторных исследований возможно определить принадлежность микроба к данному виду. Схожее строение имеет Bordetella parapertussis, которая вызывает похожее заболевание. Отличие возможно только по лабораторным тестам.

Возбудитель неустойчив во внешней среде, поэтому посев нужно делать сразу после взятия материала. При высушивании, облучении ультрафиолетом, под действием дезинфицирующих веществ бактерия быстро погибает [4] [5] .

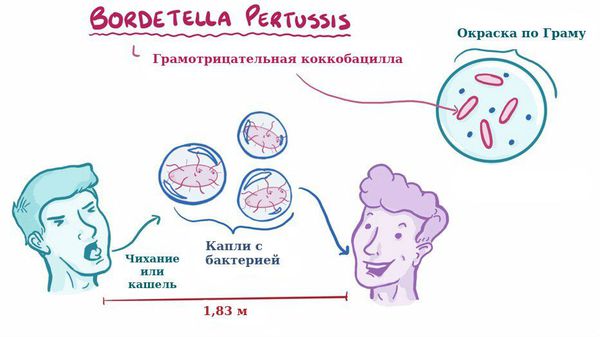

Эпидемиология

Заболевание коклюш является антропонозом, т. е. им болеют только люди. Источник инфекции — больные коклюшем, носители. В эпидемиологическом плане наиболее опасны бактериовыделители, которые не имеют жалоб и клинических симптомов, ведут активный образ жизни, но выделяют микроб во внешнюю среду, заражая окружающих.

Для коклюша характерен аэрозольный механизм передачи, т. е. заболевание передается воздушно-капельным путём, особенно часто заражение происходит при близком, семейном контакте. Чаще болеют дети дошкольного возраста.

Отмечается высокая восприимчивость к инфекции, индекс контагиозности до 90 %, т. е из 100 человек, которые не болели коклюшем и не прививались, после контакта заболевает до 90 человек. В зимне-весенний период отмечается подъём заболеваемости.

По данным Государственного доклада РПН «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», заболеваемость коклюшем выросла по сравнению с 2017 годом в 1,9 раза. Это объясняется расширением обследования на коклюш у детей (особенно подростков) и взрослых с длительным кашлем. В 2018 году количество случаев коклюша составило 10 423, показатель заболеваемости – 7,1 на 100 тыс. населения (при среднемноголетней заболеваемости 3,6). Зарегистрирован один летальный случай [4] [5] [6] [11] .

Симптомы коклюша

Инкубационный период продолжается до 14 суток. В этот период пациент не предъявляет жалоб, но уже с конца данного периода становится опасен для окружающих, так как начинает выделять коклюшный микроб во внешнюю среду при кашле и чихании. Начало болезни постепенное без лихорадки с умеренно выраженной интоксикацией.

По мере развития заболевания появляются следующие синдромы:

- респираторный (кашель, скудный насморк без гнойного отделяемого);

- интоксикации — выражен умеренно, характеризуется кратковременной невысокой температурой. Высокая температура возможна при развитии осложнений (пневмонии).

Болезнь начинается с появления кашля на фоне слабой интоксикации и насморка. Интенсивность кашля постепенно нарастает, с 10-14 дня кашель становится мучительным, приступообразным с формированием характерных реприз с остановкой дыхания и затруднённым вздохом. Реприза представляет собой кашлевые толчки, сменяющиеся глубоким вдохом по типу «петушиного крика». В приступе кашля у больного синеет лицо, кончик языка при кашле направлен вверх, возможны кровоизлияния в кожу лица и склеры. В одном приступе может быть от 2 до 15 реприз. У детей приступы часто заканчиваются рвотой.

При тяжёлом течении с частотой реприз более 15 в сутки, большой частотой рвоты, связанной с кашлем, отмечается ухудшение физического состояния. Дети до года теряют в весе, начинают отставать в физическом и нервно-психическом развитии, теряют приобретённые навыки: перестают держать головку, переворачиваться, не сидят, хотя до развития заболевания данные навыки присутствовали.

При аускультации (выслушивании дыхания через фонендоскоп) выслушивается жёсткое дыхание, хрипов нет [4] [5] [6] .

Патогенез коклюша

Ворота инфекции — верхние дыхательные пути. Коклюшные палочки прикрепляются к слизистой дыхательных путей, вызывают воспаление без проникновения в кровоток. Коклюшная палочка не имеет факторов агрессии (ферментов), способных растворять клеточные мембраны, сосудистую стенку, поэтому её размножение происходит на поверхности бронха. На месте внедрения увеличивается секреция слизи, реснитчатый эпителий угнетается, формируются очаги некрозов (омертвения). Больше всего процесс затрагивает бронхи и бронхиолы.

В патогенезе судорожных приступов играет роль действие токсина коклюшной палочки. Токсин, попадая в кровоток, вызывает постоянное раздражение рецепторов бронхов, что приводит к перевозбуждению дыхательного центра. Также приступ может быть спровоцирован неинфекционными факторами, например холодным воздухом.

После перенесённого коклюша и вакцинации пожизненного иммунитета не формируется, он сохраняется до 5-6 лет, в дальнейшем возможны повторные заболевания.

Около 5 % случаев коклюша приходится на взрослых. Последние исследования показывают увеличение доли школьников среди заболевших коклюшем, что подтверждается результатами обследования длительно-кашляющих подростков на коклюш [4] [5] [6] [9] .

Классификация и стадии развития коклюша

Критерии тяжести протекания коклюша :

- лёгкая форма (до 15 реприз в сутки);

- средне-тяжёлая (15-25 реприз в сутки);

- тяжёлая (более 25 реприз в сутки) [7] .

По форме:

- Типичная форма коклюша — характерно наличие приступообразного кашля, этапность появления симптомов.

- Атипичная форма коклюша — характеризуется нетипичным покашливанием, отсутствием последовательной смены периодов болезни. Длительность кашля составляет до 50 дней, в среднем около 30 дней. Кашель носит сухой, навязчивый характер, наблюдается напряжение лица, чаще ночью с усилением на второй неделе от начала болезни. Иногда удаётся наблюдать появление единичных типичных приступов кашля при волнении ребёнка, во время еды или в связи с наслоением респираторной вирусной инфекции. Для этой формы характерно редкое повышение температуры и слабая выраженность катарального синдрома (воспаления) слизистых носа и зева [1][2][5][7] .

Клинические периоды (стадии) коклюша:

- Инкубационный период (3-14 дней) — симптомы не проявляются, пациент не предъявляет жалоб .

- Катаральный период (10-13 дней) — наблюдается клиническая картина, характерная для множества простудных заболеваний .

- Пароксизмальный, или спазматический период (1-6 недель) — проявления становятся более выраженными, пациента беспокоит мучительный приступообразный кашель.

- Период обратного развития, или реконвалесценции — приступы кашля становятся редкими , улучшается общее состояние. Этот период, в свою очередь, делят на ранний (развивается через 2-8 недель от начала клинических проявлений) и поздний (спустя 2-6 месяцев) [12] .

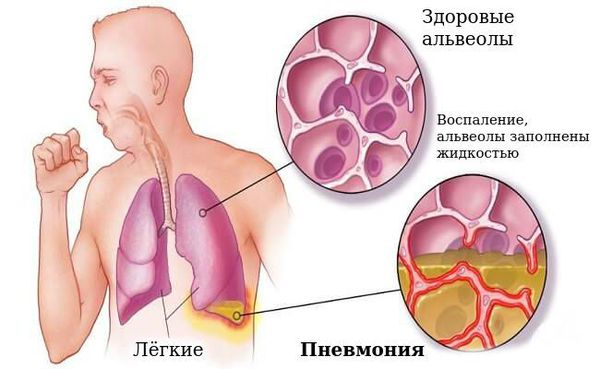

Осложнения коклюша

Наиболее частым осложнением является пневмония, которая может быть вызвана самой коклюшной палочкой или быть вторичной из-за активизации микрофлоры бронха.

В период спазматического кашля возможны: остановка дыхания, ателектазы (спадение доли лёгкого), пупочная и паховая грыжи, энцефалопатия (нарушение поведения, расстройство внимания, у детей до года отставание в психомоторном развитии, беспокойный сон, раздражительность).

Данные осложнения чаще развиваются у грудных детей. У взрослых осложнения встречаются редко [5] [7] [9] .

Диагностика коклюша

К какому врачу обратиться при коклюше

При подозрении на коклюш следует обратиться к врачу-инфекционисту.

Лабораторная диагностика коклюша

К методам лабораторной диагностики относятся:

- Клинический анализ крови: при коклюше наблюдается лимфоцитарный лейкоцитоз, СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышена или в норме.

- Бактериальный посев с носоглотки (мазок) на коклюш.

- ПЦР диагностика (мазок с носоглотки).

- ИФА (иммуноферментный анализ) крови с определением маркеров проникновения инфекции — антител IgG и IgM, IgА к Bordetella pertussis. Исследование проводится двукратно с интервалом 10-14 дней, оценивается нарастание антител IgG (отвечают за устойчивый иммунитет к инфекции) в четыре раза в динамике. Наличие в крови IgM (первый ответ на инфекцию), IgА (обеспечивают местную защиту на уровне слизистых оболочек) к Bordetella pertussis является подтверждением диагноза [5][7][8][10] .

Дифференциальная диагностика

Длительный кашель может указывать не только на инфекционные заболевания, но и на патологии ЖКТ и других систем.

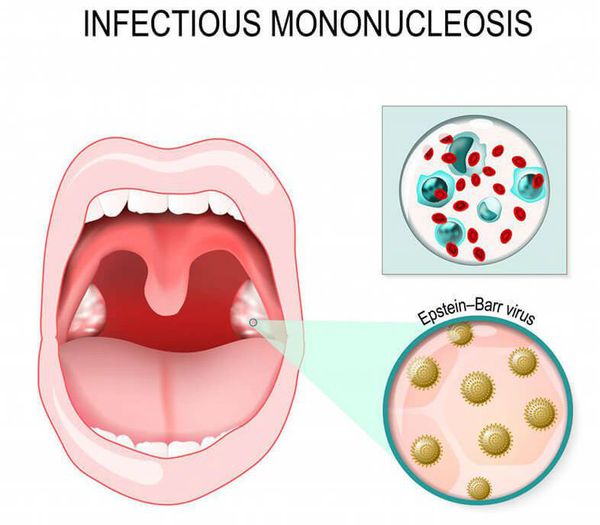

Инфекционный мононуклеоз может характеризоваться длительным кашлем из-за увеличения всех групп лимфоузлов, в том числе расположенных около бронха. Возникает синдром сдавления бронха, что вызывает длительный сухой кашель. Отличительная особенность — высокая и длительная лихорадка, кашель протекает без реприз. Диагноз подтверждается результатами обследования крови: в клиническом анализе крови на фоне повышения общего числа лейкоцитов с преобладанием лимфоцитов определяются специфичные клетки — мононуклеары, при серологическом исследовании крови определяются антитела класса IgM к вирусу Эбштейна — Барр.

Паракоклюш — заболевание, клинически не отличимое от коклюша. Вызывается схожей бактерией Bordetella parapertussis. Диагностика совпадает с таковой при коклюше. Возможно только лабораторное подтверждение: выделение Bordetella parapertussis при бактериологическом посеве со слизистой носоглотки, при ПЦР-исследовании, нарастание титров антител к Bordetella parapertussis при обследовании крови метом ИФА.

Туберкулёз — заражение туберкулёзной палочкой приводит к состоянию, для которого характерно поражение внутригрудных лимфоузлов (чаще у детей), лёгких (чаще у взрослых). В клинике преобладает длительный, навязчивый кашель, интоксикация, снижение массы тела. Репризы не характерны, необходимо дообследование у фтизиатра для исключения туберкулёза. Для уточнения диагноза применяют рентгенологические методы исследования лёгких, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) грудной клетки, учёт реакций туберкулиновых проб (реакция Манту, Диаскинтест), бактериологические методы исследования (посев мокроты на туберкулёзную палочку).

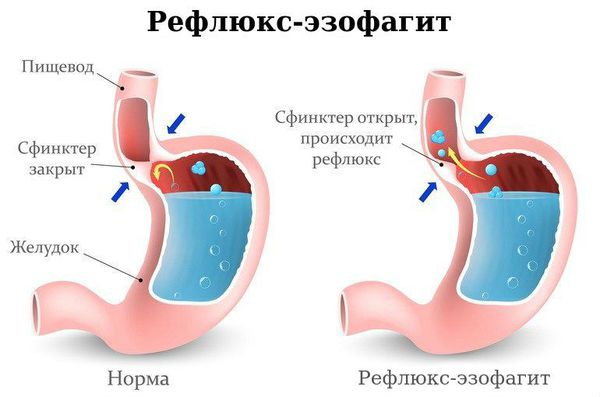

Рефлюкс-эзофагит — при данном состоянии возникает заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Из-за близкого расположения пищевода и бронхов происходит раздражение последних и в клинике появляется кашель. Характерно появление кашля в положении лёжа, ночной кашель преобладает над дневным. Диагноз подтверждается проведением ультразвукового исследования желудка. Лечение рефлюкс-эзофагита проводит врач-гастроэнтеролог [5] [7] .

Дополнительные методы обследования: на рентгенограмме органов грудной клетки при неосложнённом коклюше отмечаются признаки усиления лёгочного рисунка: из-за отёка и воспаления на рентгеновском снимке тень лёгкого более выражена.

Лечение коклюша

В домашних условиях осуществляется лечение лёгких форм при условии отсутствия в семье непривитых детей.

Нужен ли постельный режим пациенту с коклюшем

Режим — домашний, постельный режим по самочувствию.

Когда необходимо лечение в стационаре

Тяжёлые формы подлежат госпитализации в инфекционный стационар. Показания для госпитализации: остановка дыхания, более 10 реприз в день, возраст до двух лет.

Диета при коклюше и общие рекомендации

Диета при коклюше — общий стол. Общие рекомендации: увлажнение воздуха (снижает раздражение рецепторов бронхов, уменьшает частоту реприз), витаминотерапия, исключение пассивного курения, проветривание и влажная уборка помещения.

Какие медикаменты и физиотерапевтические процедуры помогут при коклюше

В катаральный период показано применение антибактериальной терапии. Коклюшный микроб чувствителен к макропенам (азитромицин) и защищённым аминопенициллинам (амоксициллина клавуанат). В период спазматического кашля антибиотики малоэффективны, так как в этот период микроба уже нет в организме человека, клиника развивается на основании уже выделенного токсина.

Показаны ингаляции через небулайзер с гормонами (будесонид) [5] [6] [7] .

Как облегчить кашель при коклюше. Симптоматическая терапия

Облегчить кашель помогут препараты на основе кодеина или либексина, насморк — сосудосуживающие препараты в каплях или спрее.

Народные методы лечения коклюша

Народные методы не имеют доказанной эффективности, поэтому применение их может нанести вред здоровью. Отсутствие своевременного адекватного лечения коклюша, особенно у маленьких детей, опасно осложнениями — пневмонией и остановкой дыхания.

Прогноз. Профилактика

Прогноз обычно благоприятный. Симптомы коклюша нарастают в течение месяца, стихают за 2-4 месяца. Рецидивы связаны с наслоением ОРЗ, так как снова возникает раздражение слизистой бронха, усиливается кашель, учащаются репризы. На фоне лечения ОРЗ симптомы коклюша угасают.

Вакцинация против коклюша

Основным профилактическим мероприятием является вакцинация. Вакцинация позволяет сформировать иммунитет к коклюшу после введения в организм специальных иммунобиологических препаратов. Современные вакцины против коклюша входят в состав комплексных вакцин отечественного и зарубежного производства. В состав комплексных вакцин кроме коклюшного компонента может входить дифтерийный и столбнячный анатоксин, вакцина против гепатита В, гемофильной инфекции и полиомиелита (таблица 1).

В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок вакцинация показана детям с трёх месяцев жизни. Курс прививок в первый год состоит из трёх вакцинаций с интервалом 45 дней. Дальнейшие прививки проводят на втором году жизни (через год от последней вакцинации). Вакцинацию против коклюша можно сочетать с другими прививками Национального календаря прививок: грипп, пневмококковая инфекция. Все вакцины, содержащие коклюшный компонент, взаимозаменяемы.

В настоящее время зарегистрированы два варианта вакцин: цельноклеточные и бесклеточные (ацеллюлярные). К цельноклеточным относится российская вакцина АКДС — адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. В ней коклюшный компонент представлен инактивированной (обезвреженной) коклюшной клеткой. Данная вакцина разрешена к применению у детей с трёх месяцев до четырёх лет. В бесклеточных вакцинах коклюшный компонет представлен отдельными белками, на который формируется иммунитет. Эта технология позволяет снизить число реакций на вакцину, используется в вакцинах импортного производства («Тетраксим», «Пентаксим», «Инфанрикс», «Инфанрикс-Гекса», «Адасель»). Вакцина «Адасель» разрешена к применению у детей старше четырёх лет и взрослых для ревакцинаций (повторных прививок), которые должны проводиться каждые 10 лет.

Таблица 1. Компоненты комплексных вакцин для профилактики коклюша

Комплексные вакцины имеют ограничение применения по возрасту пациента (таблица 2). У детей вакцинация от коклюша возможна до 4-6 лет. Длительность иммунного ответа после вакцинации составляет до 5-6 лет.

Таблица 2. Сроки применения противококлюшных вакцин

В очаге заболевания проводят противоэпидемические мероприятия:

- Изоляция больного и его лечение, допуск переболевших коклюшем детей до 14 лет в организованные коллективы при отсутствии кашля и двух отрицательных результатах бактериологического обследования на коклюш.

- Вакцинация контактных (непривитых и неболевших, можно делать с трёх месяцев жизни).

- Обследование и лечение контактных лиц, особенно с длительным кашлем (бактерионосителей).

- Новорождённым в родильных домах, детям первых трёх месяцев жизни и непривитым детям в возрасте до одного года, имевшим контакт с больным коклюшем, вводится внутримышечно нормальный иммуноглобулин человека в соответствии с инструкцией к препарату.

- Проветривание помещения и кварцевание [1][2][3][7] .

Источник