9.3.6. Клиническая смерть, первая помощь при клинической смерти

Предположить у пострадавшего наступление клинической смерти можно при наличии следующих симптомов:

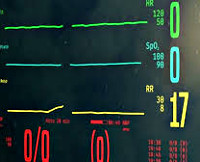

— отсутствие признаков сердечной деятельности (пульс на артериях шеи не определяется);

— остановка дыхания (отсутствие потока воздуха из носа или рта пострадавшего);

— иногда в момент наступления клинической смерти могут наблюдаться судорожные подергивания конечностей.

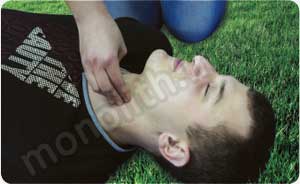

При выявлении указанных симптомов необходимо сразу же вызвать скорую медицинскую помощь и немедленно приступить к выполнению реанимационных мероприятий. Для этого пострадавшего укладывают на спину на ровную и жесткую поверхность. Открыв ему рот, убеждаются в отсутствии или наличии в нем инородных предметов, слизи, рвотных масс, зубных протезов. В этом случае необходимо удалить все инородные тела из полости рта. Затем осторожно запрокидывают голову пострадавшего назад, положив одну руку под шею, а другую на лоб так, чтобы подбородок оказался на одной линии с шеей (положение максимального разгибания). Начинать реанимационные мероприятия необходимо с выполнения двух вдохов пострадавшему, затем приступать к наружному массажу сердца.

При вдувании воздуха оказывающий помощь плотно прижимает свой рот ко рту пострадавшего. Одна рука спасателя находится под шеей, а другая зажимает нос пострадавшего. Объем вдыхаемого воздуха не должен быть чрезмерно большим, поскольку это может привести к разрыву легких пострадавшего. После прекращения вдоха рот и нос пострадавшего освобождаются и происходит пассивный выдох. При невозможности полного охвата рта пострадавшего вдувать воздух в его легкие следует через нос, плотно закрыв при этом рот пострадавшего. У маленьких детей воздух вдувают одновременно в рот и в нос, охватывая своим ртом рот и нос пострадавшего.

Вдувание воздуха в рот или нос нужно производить через марлю, салфетку или носовой платок, следя за тем, чтобы при каждом вдувании происходило расширение грудной клетки пострадавшего. Увеличение размеров живота во время выполнения искусственного дыхания указывает на то, что воздух поступает не в легкие, а в желудок пострадавшего. В этом случае необходимо повторно выполнить прием по восстановлению проходимости дыхательных путей и возобновить искусственное дыхание.

Для проведения наружного массажа сердца оказывающий помощь должен встать с правой или с левой стороны от пострадавшего и занять такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над пострадавшим. Оптимальным является положение, при котором пострадавший лежит на полу, а спасатель находится возле него на коленях.

Наружный (непрямой) массаж сердца производится путем ритмичных надавливаний на нижнюю треть грудины (на линии, соединяющей соски пострадавшего). При этом руки спасателя должны оставаться прямыми и после прекращения нажатия не отрываться от грудины. Число нажатий на грудину – 80-90 в минуту.

Нажатие следует производить быстрым толчком так, чтобы грудина прогибалась на 3-4 сантиметра, а у детей – на 5-6 сантиметров. Следует избегать надавливания на ребра, так как это может привести к их перелому. Ни в коем случае нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), так как можно повредить расположенные здесь органы, в первую очередь печень.

Необходимо соблюдать соотношение вдохов и нажатий на грудную клетку. Если помощь оказывает один человек, то после каждых двух искусственных вдохов выполняется 15 нажатий на грудину. При выполнении реанимационных мероприятий двумя спасателями после каждого вдоха выполняется 5 нажатий на грудину.

О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем регулярного пульса. Для проверки пульса прерывают массаж на 2-3 секунды, и если пульс сохраняется, то это указывает на восстановление сердечной деятельности. При отсутствии пульса необходимо немедленно возобновить массаж.

После восстановления сердечной деятельности продолжают искусственное дыхание до восстановления самостоятельного дыхания либо до момента подключения аппарата искусственной вентиляции легких.

Источник

4.1 Клиническая смерть

У ребенка до семи лет пульс следует определять на руке, поскольку на сонной артерии его прощупать сложно.

- Отсутствие самостоятельного дыхания

Не тратьте время на попытку выявить отсутствие дыхания с помощью зеркала или движения обрывка нити. В запасе очень мало времени! Наличие этого признака следует установить по отсутствию движения грудной клетки и звука выдоха.

Явное расширение зрачков наступает через 40-80 сек., поэтому не следует ждать полного проявления этого признака.

Что берем

из аптечки:

Марля, бинт

или салфетка

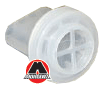

Пленка (клапан) для проведения

искусственной вентиляции легких

1 Уложите пострадавшего на спину на твердую основу.

2 Убедитесь в проходимости дыхательных путей – очистите нос, рот, ротоглотку от посторонних предметов, крови, рвотных масс методом «выгребания» (используйте любую ткань, салфетку, чтобы рука не скользила во рту).

3 Запрокиньте голову –

дыхательные пути откроются:

- одна рука – на лоб;

- два пальца другой руки – на нижнюю челюсть вблизи подбородка;

- нажмите на лоб вниз, на подбородок – вверх.

- вставьте клапан между зубами, при этом язык должен

быть прижат к нижним зубам;

Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких

- на клапан положите салфетку (при наличии);

- зажмите нос пострадавшего;

- глубоко вдохните и плотно прижмите свои губы к клапану через салфетку.

Детских клапанов для проведения искусственной вентиляции легких не существует, поэтому детям проводят вентиляцию без клапана.

- широко откройте рот пострадавшего и прикройте его салфеткой;

- зажмите нос пострадавшего;

- глубоко вдохните и плотно прижмите свои губы к губам потерпевшего через салфетку.

Если проводится искусственная вентиляция совсем маленькому ребенку, обхватите своим ртом одновременно нос и рот ребенка.

4 Выдохните.

Грудная клетка пострадавшего должна подниматься и опускаться во время вдуваний при правильном выполнении действий. Все идет как надо, если вы чувствуете выдох изо рта пострадавшего.

При проведении искусственной вентиляции ребенку очень важно учитывать, что у него объем легких гораздо меньше, чем у взрослого человека. Поэтому после вдоха выдохните воздух и вдувайте ребенку только остаток воздуха в легких. Грудная клетка ребенка должна подниматься только на полсантиметра.

5 Сделайте еще одно вдувание.

Находящийся в выдыхаемом воздухе углекислый газ возбуждает дыхательный центр. Когда это происходит, дыхательные мышцы начинают ритмично сокращаться и расслабляться. Таким образом восстанавливается самостоятельное дыхание пострадавшего.

Если у пострадавшего невозможно открыть рот или в ротовой полости имеются неустранимые инородные тела, искусственное дыхание проводят методом «изо рта в нос».

В таком случае голову пострадавшего запрокидывают назад, закрывают ему рот, придерживая подбородок.

Спасатель плотно обхватывает губами нос пострадавшего и вдувает воздух.

Необходимо следить за движениями грудной клетки. Как только она приподнимется, следует освободить нос пострадавшего и немного приоткрыть рот для обеспечения свободного выдоха.

1 Станьте справа от пострадавшего.

2 Правильно расположите руки для непрямого массажа сердца:

основания ладоней обеих рук наложите одна на другую и расположите на границе нижней и средней трети грудины (на два пальца выше мечевидного отростка) так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота, как показано на фото.

Ребенку в возрасте до года массаж проводите двумя пальцами, детям постарше – запястьем одной руки. Запястье или пальцы расположите посередине грудной клетки.

3 Займите правильное положение:

- локти выпрямлены, руки прямые;

- плечи – над грудиной пострадавшего.

4 Сделайте 30 нажатий на грудину на глубину 4–5 см.

Глубина надавливаний должна быть примерно на 1/3–1/2 толщины грудной клетки.

Во время надавливаний считайте: «Раз и, два и. » и т. д. Нажатие должно происходить, когда вы называете число, отпускание – когда произносите «и».

Сжатия и отпускания грудной клетки должны происходить плавно, ритмично. Необходимо постоянно держать руки в контакте с грудной клеткой.

При проведении наружного массажа сердца всегда необходимо проводить искусственную вентиляцию легких.

Повторяйте циклы по 2 вдувания и 30 нажатий.

1 Контролируйте пульс на сонной артерии после каждых 5 циклов.

Если пульс восстановился, контролируйте дыхание.

2 Следите, чтобы грудная клетка пострадавшего поднималась и опускалась.

Если не появился пульс, продолжайте непрямой массаж и искусственную вентиляцию легких!

Реанимацию останавливаем в следующих случаях:.

- при признаках эффективности: сужении зрачков, изменении цвета кожи, появлении сердечных сокращений, появлении самостоятельного дыхания;

- при появлении признаков биологической смерти (трупные пятна, трупное окоченение);

- при усталости спасателя.

Источник

Клиническая смерть

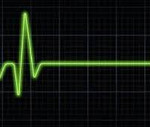

Клиническая смерть – это обратимый этап умирания, наступающий в момент прекращения сердечной и дыхательной деятельности. Характеризуется отсутствием сознания, пульса на центральных артериях и экскурсий грудной клетки, расширением зрачков. Диагностируется по данным, полученным в ходе осмотра, пальпации сонной артерии, выслушивания сердечных тонов и легочных шумов. Объективным признаком остановки сердца является мелковолновая фибрилляция предсердий или изолиния на ЭКГ. Специфическое лечение – мероприятия первичной сердечно-легочной реанимации, перевод больного на ИВЛ, госпитализация в ОРИТ.

МКБ-10

Общие сведения

Клиническая смерть (КС) – начальный этап гибели организма, продолжающийся на протяжении 5-6 минут. В этот период обменные процессы в тканях резко замедляются, однако не прекращаются полностью за счет анаэробного гликолиза. Затем в коре головного мозга и внутренних органах наступают необратимые изменения, делающие оживление пострадавшего невозможным. Длительность состояния зависит от ряда факторов. При низкой температуре окружающего воздуха она увеличивается, при высокой – уменьшается. Имеет значение и то, как умирал пациент. Внезапная смерть на фоне относительной стабильности удлиняет обратимый период, медленное истощение организма при неизлечимых заболеваниях – сокращает.

Причины

К числу факторов, вызывающих КС, можно отнести все заболевания и травмы, приводящие к гибели больного. В этот список не входят несчастные случаи, при которых тело пострадавшего получает значительные повреждения, несовместимые с жизнью (размозжение головы, сгорание в огне, декапитация и пр.). Общепринятым является деление причин на две большие группы – связанные и не связанные с непосредственным поражением сердечной мышцы:

- Кардиальные. Первичные нарушения сократительной способности миокарда, вызванные острой коронарной патологией или воздействием кардиотоксических веществ. Провоцируют механическое повреждение кардиальных мышечных слоев, тампонаду, нарушения в работе проводящей системы и синусно-предсердного узла. Остановка кровообращения может возникать на фоне острого инфаркта миокарда, электролитного дисбаланса, аритмий, эндокардитов, разрыва аневризмы аорты, ишемической болезни.

- Некардиальные. В эту группу входят состояния, сопровождающиеся развитием выраженной гипоксии: утопление, удушение, обструкция дыхательных путей и острая дыхательная недостаточность, шоки любого происхождения, эмболии, рефлекторные реакции, поражения электрическим током, отравления кардиотоксическими ядами и эндотоксинами. Фибрилляция с последующей остановкой сердца может иметь место при неправильном введении сердечных гликозидов, препаратов калия, антиаритмиков, барбитуратов. Высокий риск отмечается у пациентов с отравлением фосфоорганическими соединениями.

Патогенез

После остановки дыхания и кровообращения в организме начинают быстро развиваться деструктивные процессы. Все ткани испытывают кислородное голодание, что приводит к их разрушению. Наиболее чувствительны к гипоксии клетки коры больших полушарий, погибающие через несколько десятков секунд с момента прекращения кровотока. В случае декортикации и смерти мозга даже успешные реанимационные мероприятия не приводят к полному восстановлению. Тело продолжает жить, однако мозговая активность отсутствует.

При остановке кровотока активизируется свертывающая система крови, в сосудах образуются микротромбы. В кровь выделяются токсичные продукты распада тканей, развивается метаболический ацидоз. pH внутренней среды снижается до 7 и ниже. Длительное отсутствие кровообращения становятся причиной необратимых изменений и биологической смерти. Успешная реанимация оканчивается восстановлением кардиальной деятельности, метаболической бурей, возникновением постреанимационной болезни. Последняя формируется из-за перенесенной ишемии, тромбоза капиллярной сети внутренних органов, значительных гомеостатических сдвигов.

Симптомы клинической смерти

Характеризуется тремя основными признаками: отсутствием эффективных сердечных сокращений, дыхания и сознания. Несомненным симптомом являются все три признака, присутствующие у больного одновременно. КС на фоне сохраненного сознания или сердцебиения не диагностируется. Самостоятельное остаточное дыхание (гаспинг) может сохраняться на протяжении 30 секунд после остановки кровотока. В первые минуты возможны отдельные неэффективные сокращения миокарда, которые приводят к появлению слабых пульсовых толчков. Их частота обычно не превышает 2-5 раз в минуту.

К числу вторичных признаков относят отсутствие мышечного тонуса, рефлексов, движений, неестественное положение тела пострадавшего. Кожа бледная, землистого оттенка. Артериальное давление не определяется. Через 90 секунд возникает расширение зрачков до диаметра более 5 мм без реакции на свет. Черты лица заострены (маска Гиппократа). Подобная клиническая картина не имеет особого диагностического значения при наличии главных признаков, поэтому осмотр проводится в процессе реанимационных мероприятий, а не перед их началом.

Осложнения

Основное осложнение – переход клинической смерти в биологическую. Это окончательно происходит через 10-12 минут с момента остановки сердца. Если удалось восстановить кровообращение и дыхание, но клиническая смерть до начала лечения продолжалась более 5-7 минут, возможна гибель мозга или частичное нарушение его функций. Последнее проявляется в форме неврологических расстройств, постгипоксической энцефалопатии. В раннем периоде у больного развивается постреанимационная болезнь, которая может приводить к полиорганной недостаточности, эндотоксикозу и вторичной асистолии. Риск развития осложнений возрастает пропорционально времени, проведенному в условиях остановки кровообращения.

Диагностика

Клиническая смерть легко определяется по внешним симптомам. Если патология развивается в условиях лечебного учреждения, применяют дополнительные аппаратные и лабораторные способы. Это необходимо для определения эффективности проводимых реанимационных мероприятий, для оценки тяжести гипоксии и нарушений кислотно-щелочного равновесия. Все диагностические манипуляции проводятся параллельно с работой по восстановлению сердечного ритма. Для подтверждения диагноза и контроля эффективности предпринятых мер используют следующие виды исследований:

- Физикальные. Являются основным методом. При осмотре обнаруживают характерные признаки КС. При аускультации коронарные тоны не выслушиваются, дыхательные шумы в легких отсутствуют. Наличие пульса вне ОРИТ определяют путем надавливания на область проекции сонной артерии. Прощупывание толчков на периферических сосудах не имеет диагностической ценности, поскольку при агональных и шоковых состояниях они могут исчезать задолго до прекращения сердечной деятельности. Наличие или отсутствие дыхания оценивается визуально, по движениям грудной клетки. Тест с помощью зеркала или подвешенной нити проводить нецелесообразно, так как это требует дополнительного времени. АД не определяется. Тонометрия вне ОРИТ проводится только при наличии двух и более реаниматоров.

- Инструментальные. Основной способ инструментальной диагностики – электрокардиография. Нужно учитывать, что изолиния, соответствующая полной остановке сердца, регистрируется не всегда. Во многих случаях отдельные волокна продолжают беспорядочно сокращаться, не обеспечивая кровотока. На ЭКГ подобные явления выражаются в мелкой волнистости (амплитуда менее 0.25 мВ). Четкие желудочковые комплексы на пленке отсутствуют.

- Лабораторные. Назначаются только при успешных реанимационных мероприятиях . Основными считаются исследования КЩС, электролитного баланса, биохимических показателей. В крови обнаруживается метаболический ацидоз, повышенное содержание натрия, калия, белков и продуктов распада тканей. Концентрация тромбоцитов и факторов свертывания снижена, присутствуют явления гипокоагуляции.

Неотложная помощь

Восстановление жизненно важных функций больного проводится с помощью базовых и специализированных реанимационных мероприятий. Они должны быть начаты как можно раньше, в идеале не позднее 15 секунд, прошедших с остановки кровообращения. Это позволяет предотвратить декортикацию и неврологическую патологию, снизить тяжесть постреанимационной болезни. Безуспешными считаются меры, не приведшие к восстановлению ритма на протяжении 40 минут от последней электрической активности. Реанимация не показана пациентам, умершим вследствие документально подтвержденной, длительно протекающей неизлечимой болезни (онкология). В список мер, направленных на возобновление сердечных сокращений и дыхания, входит:

- Базовыйкомплекс. Обычно реализуется вне ЛПУ. Пострадавшего укладывают на твердую ровную поверхность, запрокидывают голову, под плечи кладут валик, сделанный из подручного материала (сумка, куртка). Нижнюю челюсть выдвигают вперед, обернутыми тканью пальцами очищают дыхательные пути от слизи, рвотных масс, удаляют имеющиеся инородные тела, вставные челюсти. Проводят непрямой массаж сердца в сочетании с искусственным дыханием рот в рот. Соотношение компрессий и вдохов должно составлять 15:2 соответственно независимо от количества реаниматоров. Скорость массажа – 100-120 толчков/минуту. После восстановления пульса пациента укладывают на бок, контролируют его состояние до приезда медиков. Клиническая смерть может повториться.

- Специализированный комплекс. Осуществляется в условиях ОРИТ или машины СМП. Для обеспечения экскурсии легких больного интубируют и подключают к аппарату ИВЛоо. Альтернативный вариант – использование мешка Амбу. Может применяться ларингиальная или лицевая маска для неинвазивной вентиляции. Если причиной стала неустраняемая непроходимость дыхательных путей, показана коникотомия или трахеостомия с установкой полой трубки. Непрямой массаж выполняют вручную или кардиопампом. Последний облегчает работу специалистов и делает мероприятие более эффективным. При наличии фибрилляции восстановление ритма производят с помощью дефибриллятора (электроимпульсная терапия). Используются разряды мощностью 150, 200, 360 Дж. на биполярных устройствах.

- Медикаментозное пособие. Во время реанимационных мероприятий пациенту проводят внутривенное введение адреналина, мезатона, атропина, хлористого кальция. Для поддержания АД после восстановления ритма через шприц-насос подают прессорные амины. Для коррекции метаболического ацидоза применяется натрия гидрокарбонат в виде инфузии. Увеличение ОЦК достигается за счет коллоидных растворов – реополиглюкина и др. Коррекция электролитного баланса реализуется с учетом информации, полученной в ходе лабораторного исследования. Могут быть назначены солевые растворы: ацесоль, трисоль, дисоль, физиологический раствор натрия хлорида. Сразу после восстановления работы сердца показаны антиаритмические препараты, антиоксиданты, антигипоксанты, средства, улучшающие микроциркуляцию.

Эффективными считаются мероприятия, в ходе которых у больного восстановился синусовый ритм, систолическое артериальное давление установилось на уровне 70 мм рт. ст. или выше, ЧСС держится в пределах 60-110 ударов. Клиническая картина свидетельствует о возобновлении кровоснабжения тканей. Происходит сужение зрачков, восстановление их реакции на световой раздражитель. Цвет кожи возвращается к норме. Появление самостоятельного дыхания или немедленный возврат сознания сразу после реанимации происходит редко.

Прогноз и профилактика

Клиническая смерть имеет неблагоприятный прогноз. Даже при коротком периоде отсутствующего кровообращения высок риск поражения центральной нервной системы. Тяжесть последствий увеличивается пропорционально времени, прошедшему с момента развития патологии до начала работы реаниматоров. Если этот период составил более 5 минут, возможность декортикации и постгипоксической энцефалопатии многократно увеличивается. При асистолии более 10-15 минут резко снижаются шансы на возобновление работы миокарда. Кора головного мозга гарантированно оказывается поврежденной.

К числу специфических профилактических мероприятий относится госпитализация и постоянное наблюдение за больными с высоким риском сердечной смерти. Одновременно с этим проводится терапия, направленная на восстановление нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Специалисты, работающие в ЛПУ, должны тщательно соблюдать дозировки и правила введения кардиотоксических препаратов. Неспецифической мерой профилактики является соблюдение техники безопасности во всех сферах жизни, позволяющее снизить риск утопления, травматизации, асфиксии, возникающей в результате несчастного случая.

Источник