- Пресс-центр

- Информация для пациентов кардиологического профиля

- «Старческий» порок сердца: истина и мифы

- Что скрывается за диагнозом «атеросклеротический стеноз устья аорты»? Каков механизм развития аортального стеноза? Есть ли разница в лечебной тактике в России и за рубежом?

- Скорость прогрессирования стеноза устья аорты

Пресс-центр

Информация для пациентов кардиологического профиля

Диета при сердечно-сосудистых заболеваниях – важная часть общей терапии

Диета при заболеваниях сердца на первый взгляд кажется не слишком важным делом. Ведь проблемы с сердечно-сосудистой системой пугают, прежде всего, риском развития инфаркта, беспокоят нарушениями ритма сердечных сокращений, тревожат необходимостью стентирования или шунтирования снабжающих сердце сосудов. Однако без серьезной коррекции питания не удастся улучшить самочувствие даже на фоне серьезной медикаментозной терапии. Диета для различных сердечно-сосудистых заболеваний – это средство восстановления пострадавших тканей сердца, укрепления сосудистых стенок и предотвращения тяжелых осложнений.

Общие принципы питания при болезнях сердца и сосудов

При болезнях сердца и сосудов в меню должны быть продукты, снижающие холестерин.

Сердечно-сосудистая система (ССС) представляет собой сложную сеть, по которой движется кровь, перенося питательные вещества и кислород между органами и тканями. Сердце взрослого человека перекачивает за минуту около 5 л крови. Для сердца и сосудов крайне важно иметь в стенках крепкие, здоровые мышечные волокна, которые обеспечат ритмичные сокращения. Поэтому диета при любых сердечно-сосудистых заболеваниях ставит своей целью укрепить сердечную мышцу и обеспечить эластичность, прочность сосудов, которые отвечают за нормальное сердцебиение.

Важнейшие сосуды для снабжения кровью сердца – это коронарные артерии. Если эластичность их стенок нарушается из-за отложения холестериновых бляшек или кальция , они плохо сокращаются, и сердце не получает достаточно кислорода с кровью. При этом повреждаются участки сердечной мышцы, недополучающие питание, и развивается ишемическая болезнь сердца. Она проявляется периодическими приступами стенокардии, а самое опасное осложнение при ишемии сердца – это инфаркт миокарда.

Ишемия обычно развивается на фоне нарушенного обмена веществ, когда в стенках коронарных сосудов начинает оседать и уплотняться холестерин. Поэтому важнейший принцип диеты для разных сердечно-сосудистых заболеваний – это отказ от холестеринсодержащей еды. Более того, диета для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) должна включать продукты, способствующие уменьшению холестериновых отложений. Так, например, фитостерины из пшеничных зародышей, кунжутных и льняных семечек, фисташковых и миндальных орехов способны в некоторой мере расщеплять холестерин и предотвращать его уплотнение в сосудах.

Еще один важный принцип питания при ССЗ – снижение нагрузки на сердце и сосуды. Диета при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы основывается на дробном питании, исключающем переедание. Ключевым принципом диеты при заболевании сердца является контроль массы тела, а при наличии избыточного веса –обязательное его снижение, чтобы облегчить работу сердца и сосудов.

Особенности рациона при ишемической болезни сердца

При ишемической болезни из рациона исключаются жирные и калорийные продукты.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) развивается из-за нарушения баланса между потребностями сердца в кислороде и возможностями коронарных сосудов доставить нужное количество крови. Дисбаланс возникает от того, что сосудистые стенки утратили эластичность и не могут энергично сокращаться. Причиной плохого поступления крови может стать и сужение сосудистого просвета. При волнении, физических нагрузках сердце требует дополнительного питания и начинает сокращаться быстрее. Если коронарные сосуды повреждены холестериновыми бляшками, они не могут пропустить нужный сердцу объем крови, а иногда даже спазмируются. У пациентов при этом возникает сильная загрудинная боль – приступ стенокардии. Недополучивший питания участок сердечной мышцы повреждается и больше не может выполнять свои функции. Чем чаще будут возникать такие дефекты на больном сердце, тем выше риск инфаркта миокарда.

Диета при ишемической болезни сердца ориентирована на исключении из рациона продуктов, которые способствуют накоплению холестерина – жирных сортов мяса и рыбы, куриных яиц, молочных продуктов с высоким содержанием жира. Одновременно следует есть больше продуктов с липотропным действием – круп, семян, орехов.

Некоторые продукты, влияющие на уровень холестерина в крови:

Повышают холестерин

Понижают холестерин

черная и красная икра;

говяжья и свиная печень, паштеты из нее;

креветки, жирная морская рыба;

колбаса, сосиски, сардельки;

сливочное масло, маргарин

пшеничные и овсяные отруби;

орехи грецкие, миндальные, фисташки;

масло оливковое, арахисовое;

семена кунжута, льна, тыквы;

черный горький шоколад;

красный сладкий перец

Примерное меню на день при ИБС можно составить на основе диеты «Стол №10» по М.И. Певзнеру. В рационе должны быть вегетарианские супы, постное отварное мясо, крупяные блюда. Овощи разрешены в сыром, отварном и запеченном виде без ограничений. А вот соль разрешено совсем чуть-чуть, добавляя ее в готовую пищу. Свободная жидкость тоже ограничивается до 1,2 л в день.

Питание после оперативных вмешательств на сердце

Питание после операций на сердце и сосудах должно быть щадящим

Когда проходимость коронарных сосудов сильно нарушается, и состояние угрожает жизни, возможно назначение стентирования или шунтирования сердца. Эти оперативные меры позволяют восстановить нарушенный кровоток. Стентирование сосудов сердца предусматривает установку в сузившийся просвет специального каркаса – стента, который обеспечит расширение пострадавшего сосудистого участка.

К сожалению, стентирование не гарантирует полного избавления от сердечно-сосудистых проблем. С его помощью можно лишь восстановить кровоток, но стент не избавляет от риска сужения сосудов на других участках. Поэтому диета после стентирования сосудов сердца ограничивает холестеринсодержащие продукты, чтобы не провоцировать формирование новых сосудистых бляшек. Очень важно после операции стентирования исключить прибавку в весе. Для этого рекомендуется диетическое питание с низким содержанием легкоусвояемых углеводов.

Если коронарные сосуды пострадали так сильно, что не могут нормально снабжать сердечную мышцу, назначается аортокоронарное шунтирование (АКШ). Суть операции состоит в наложении аортокоронарного шунта – обходного пути между коронарным сосудом и аортой. Он позволит обойти пораженный атеросклерозом участок и дать сердцу нужный объем крови. После коронарного шунтирования очень важно предупредить загущение крови и формирование тромбов на новом участке кровотока. Поэтому терапию антикоагулянтами можно дополнить после консультации с врачом, продуктами с высоким содержанием витамина Е и Омега-3 кислот – орехами, семечками, оливковым маслом, морепродуктами.

Диета после АКШ включает продукты, богатые салициловой кислотой для предупреждения тромбообразования. Эта кислота есть в цитрусовых, смородине, клюкве, малине, вишне, темном винограде, помидорах, красном перце, чесноке. Диета после шунтирования сосудов сердца предполагает дробное частое питание и отказ от блюд, которые требуют много энергии для переваривания.

Не обойтись без операции и в том случае, если от нарушений кровоснабжения пострадал клапан, пропускающий кровь от предсердия в желудочек. Поражение клапанного аппарата относят к порокам сердца, которые неуклонно прогрессируют. Лечение при пороке сердца заключается в замене клапана протезом. После операции пациент должен, как и после шунтирования, соблюдать щадящую диету, минимизирующую нагрузки на сердце.

Особые диеты для сердечников

В диете для сердечников нужны продукты, богатые калием и магнием

Диета при коронарных болезнях сердца часто предусматривает акцент на важных для работы этого органа микроэлементах. По согласованию с врачом медикаментозную терапию можно дополнить усиленным поступлением калия с продуктами. Калиевая диета для сердца помогает улучшить водно-электролитный баланс, снизить давление, укрепить сердечную мышцу. Обязательными компонентами такой диеты становятся сухофрукты, орехи, бобовые. В рационе должны быть разнообразные каши, постная рыба, очень полезна морская капуста.

Коронарные болезни зачастую развиваются незаметно, проявляясь иногда сердечно-сосудистыми расстройствами в виде аритмии, тахикардии. При аритмии человек чувствует нерегулярные, неритмичные сердечные толчки. В случае мерцательной аритмии волокна сердечной мышцы утрачивают синхронность в работе, и человек ощущает мелкое дрожание сердца. При тахикардии сердца частота сокращений превышает 90 уд/мин. В основе всех этих неприятных симптомов лежит нарушение сократительных способностей коронарных сосудов. Если не принять меры по их коррекции, повышается риск ИБС и последующего инфаркта. Одним из первых корректирующих шагов должна стать диетотерапия.

Диета при аритмии сердца обязательно включает продукты, богатые калием для укрепления сердечной мышцы. Это курага и чернослив, смородина и малина, бананы, картофель, мед. Диета при мерцательной аритмии сердца делает акцент на питании с высоким содержанием магния , который улучшает нервную проводимость мышечных волокон сердца и устраняет ощущение дрожи. Необходимость в этом микроэлементе резко возрастает и в том случае, когда в организме нарушен минеральный обмен и в крови накапливается избыток кальция. Происходит кальцинирование сосудистых стенок и клапанных створок, что представляет угрозу для жизни. При кальцинозе наряду с препаратами магния назначают магниевую диету, поскольку этот микроэлемент способен растворять кальциевые отложения. Много магния содержат зеленые листовые овощи, авокадо, бобовые. Диета при тахикардии предусматривает продукты с высоким содержанием витамина С, который способствует укреплению сосудистых стенок и повышению их эластичности.

При наличии избыточной массы тела важной частью общего лечения ССЗ становится диета для сердечников для похудения. Ее главный принцип – это снижение калорийности рациона за счет сокращения в нем животных жиров и легкоусвояемых углеводов.

Источник

«Старческий» порок сердца: истина и мифы

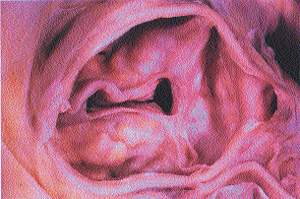

Что скрывается за диагнозом «атеросклеротический стеноз устья аорты»? Каков механизм развития аортального стеноза? Есть ли разница в лечебной тактике в России и за рубежом? Рисунок 1 Многим терапевтам и кардиологам

Что скрывается за диагнозом «атеросклеротический стеноз устья аорты»?

Каков механизм развития аортального стеноза?

Есть ли разница в лечебной тактике в России и за рубежом?

|

| Рисунок 1 |

Многим терапевтам и кардиологам хорошо известен такой нередко встречающийся клинический феномен: у пожилого человека без ревматического анамнеза при выслушивании сердца определяется грубый систолический шум над аортальными точками. Зачастую его практически никак не трактуют и в диагнозе не отражают. Но иногда в попытке объяснить подобную аускультативную картину врач все же выносит примерно такой вердикт: «атеросклеротический стеноз устья аорты». Но нельзя забывать, что диагноз — это формула для лечения, и от того, насколько правильно он будет сформулирован, во многом зависит дальнейшая тактика. Это касается любого диагноза, и данного — в частности. Именно поэтому следует серьезно разобраться не только и не столько в правомочности термина «атеросклеротический стеноз», сколько в том, что же в действительности скрывает за собой «неревматический» систолический шум на основании сердца.

В СССР традиционно рассматривались три основные причины приобретенного аортального стеноза: 1) ревматизм, 2) инфекционный эндокардит и 3) атеросклероз. Именно эта триада, и, как правило, именно в таком порядке перекочевывала из руководства в руководство, из одного учебника в другой до середины настоящего десятилетия, тогда как другим предпосылкам отводилось место в графе «и прочие». Большинство авторов после описания ревматического и «септического» эндокардитов в той или иной форме упоминают атеросклероз, который обычно в преклонном возрасте может привести к формированию кальцинированного стеноза аортального клапана [1].

Между тем за рубежом уже более 30 лет придерживаются иной точки зрения. Она последовательно рассматривается в англоязычных источниках, вышедших в свет в 60-е, 70-е и 80-е годы, и последнее десятилетие исключением не является. Согласно мнению западных исследователей, аортальный стеноз у взрослых может быть результатом: 1) кальцификации и дистрофических изменений нормального клапана, 2) кальцификации и фиброза врожденного двустворчатого аортального клапана или 3) ревматического поражения клапана, причем первая ситуация является наиболее частой причиной аортального стеноза [2].

Итак, налицо очевидная разница в подходах к этой проблеме в России и за рубежом. «Точкой пересечения» был и остается лишь ревматизм, тогда как отечественная и зарубежная школы «дополняют» его каждая двумя разными этиологическими формами: первая — инфекционным эндокардитом и атеросклерозом, вторая — идиопатическим кальцинозом и кальцификацией врожденного порока (чаще двустворчатого клапана). Но следует учитывать, что существуют две оговорки. Во-первых, изолированный кальциноз как трикуспидального, так и бикуспидального аортального клапана — по сути есть один и тот же процесс, наблюдающийся лишь в разных временных диапазонах. Во-вторых, инфекционный эндокардит работами современных авторов фактически исключен из списка существенных причин аортального стеноза. Таким образом, по большому счету остаются два состояния, определяющие диагностические, лечебные и методологические разночтения: атеросклероз и идиопатический кальциноз. Принципиальная разница между этими двумя патологическими состояниями станет понятна после более детального рассмотрения сенильного кальциноза устья аорты как самостоятельной нозологической формы.

- Морфологические аспекты

В 1904 году в журнале «Архив патологической анатомии» 28-летний немецкий врач Иоганн Георг Менкеберг описал два случая стеноза устья аорты со значительным обызвествлением клапанов [3]. Он предложил рассматривать изменения в створках как дегенеративные, как результат изнашивания тканей с последующим их «склерозом» и обызвествлением. Обнаружив, по-видимому, что-то подобное тому, что изображено на рис. 1, он изобразил в своей статье деформированный клапан, в котором на фоне жировой дегенерации расположено множество известковых депозитов (рис. 2). Его правота будет подтверждена спустя много лет, что найдет отражение в самом термине «дегенеративный кальцинированный аортальный стеноз». Но в начале века статья И. Г. Менкеберга существенного резонанса не вызвала. И лишь через полтора десятка лет она станет объектом внимания и ляжет в основу жарких дискуссий, ведущихся на протяжении долгого времени. Морфогенез порока также вызвал много споров.

|

| Рисунок 2 |

С менкеберговской гипотезой конкурировали в основном две теории: атеросклеротического поражения и поствоспалительного кальцинирования.

В нашей стране основное значение приобрела атеросклеротическая гипотеза. Считается, что детальное изучение «атеросклероза аортального клапана» в динамике развития «атеросклеротического порока» было выполнено профессором А. В. Вальтером в конце 40-х годов. Он описывал интенсивную липоидную инфильтрацию фиброзного пласта клапана на уровне замыкательной линии и на дне синусов Вальсальвы, причем отложение липоидов он наблюдал также на синусовой поверхности створок в небольших утолщениях субэндотелиального слоя. Далее имела место петрификация липоматозных очагов. Известковые массы раскалываются, что исследователь объяснял подвижностью створок, а образовавшиеся трещины заполняются плазменными белками и новыми порциями липоидов, в которых снова откладывается кальций. Раскалывание петрификатов продолжается, а вслед за этим продолжается и кальцинирование клапана. Фиброзное кольцо становится ригидным, створки твердыми и малоподвижными. Развивается аортальный стеноз [4].

Думается, в 1948 году опубликования этих данных было достаточно для обоснования атеросклеротической гипотезы, хотя критического осмысления требует даже сама идея «раскалывания» петрифицированных масс: если бы оно имело место, вероятно, в значительной степени возросла бы частота микроэмболических осложнений. Сегодня же, когда знания об атерогенезе куда более обширны, представляется возможным выдвинуть минимум два контраргумента теории А. В. Вальтера.

- Теперь известно, что основным анатомическим субстратом, для метаболизма которого требуются липоиды, является миоцит. Именно гладкомышечные клетки утилизируют вещества, транспортируемые в артериальную стенку липопротеидами плазмы. Преимущественное же поражение атеросклерозом внутреннего, а не среднего слоя сосудистой стенки объясняется тем, что в норме в преклонном возрасте происходит утолщение интимы за счет перемещения в нее гладких миоцитов из медии с последующей пролиферацией. Другими словами, своей инфильтрацией холестероловыми эфирами интима во многом обязана гладкомышечным клеткам. Так вот именно их-то в створках аортальных клапанов практически нет. На это указывают современные гистологи [5], об этом упоминалось в 1904 году еще самим Менкебергом.

- Согласно бытующей сейчас теории, атероморфогенез включает в себя три стадии: жировые полоски или пятна, фиброзные бляшки и, наконец, осложненные поражения, к числу которых и относится кальцификация фиброзной бляшки. То есть стадии кальциноза при атеросклерозе должен предшествовать этап, когда под объективом оказывается внеклеточный холестерин вперемешку с детритом, покрытый особым козырьком из большого количества гладких миоцитов, макрофагов и коллагена. Профессор А. В. Вальтер ничего подобного не описывал. И не случайно. В 1994 году, то есть почти через 50 лет после выхода работы Вальтера, В. Н. Шестаков так описывает морфогенез этого порока: «Начальной фазой этого процесса является липоидная инфильтрация обращенных к синусам Вальсальвы поверхностей клапанов. В очагах липоидоза начинается отложение солей кальция. Процесс этот медленно прогрессирует, приводя к ограничению подвижности створок» [6]. Как видно, эти наблюдения в основе своей схожи, и в обоих отсутствует стадия фиброзной бляшки. Кроме того, как давно доказано американскими учеными, при обсуждаемой нами патологии, в отличие от атеросклеротического повреждения, отсутствуют кристаллы холестерина [7]. Насколько можно судить по англоязычной периодике, не прослеживается также и корреляции между кальцинированным аортальным стенозом и степенью выраженности общего атеросклеротического поражения, в том числе и самой аорты у данного пациента.

Черту под этими рассуждениями можно подвести выдержкой из статьи об атеросклерозе профессора Вашингтонского университета Э. Бирмана: «С атеросклерозом не следует путать локальное кальцифицирующее поражение клапана аорты, когда с возрастом происходит постепенное накопление кальция на аортальной поверхности клапана» [8].

Поствоспалительная гипотеза, распространенная в основном на Западе, предлагала искать связь кальцинирования с перенесенным когда-то инфекционным эндокардитом, или, что еще более вероятно, латентным ревмокардитом. Так, одни исследователи указывают на наличие в кальциевых конгломератах микробных агентов [9]. Другие публикуют сообщение о результатах гистологического исследования 200 обызвествленных аортальных клапанов, в 196 из которых обнаружены признаки ревматического поражения [10]. Сейчас сложно дать объективную оценку таким данным, но, вероятно, это были секционные находки у людей не столь пожилых и без выраженных известковых отложений. Именно к таким выводам приходишь, изучая мнение современных патологов, утверждающих, что у старых пациентов массивность петрификации всегда маскирует признаки, быть может, когда-то перенесенного ревматического эндокардита.

Однако наметившийся в первой половине века подход привел к формированию двух бытующих теперь за рубежом взглядов. Один из них предполагает, что ревматический вальвулит, даже не оставив стойких гранулематозных повреждений, делает клапан более ранимым в будущем, в значительной степени повышая риск структурной дегенерации [11] и позволяя рассматривать сенильный аортальный стеноз действительно как «дегенеративный», тогда как имеет место поствоспалительная дистрофия, постревматическая дегенерация; при этом перенесенное воспаление как бы детерминирует соединительнотканную деструктуризацию створок в пожилом и старческом возрасте, оказываясь своего рода предиктором кальцинирования клапанного аппарата аорты. Согласно другому взгляду, старческий кальцинированный стеноз является не столько результатом инфекционного эндокардита, сколько сам по себе может вызываться персистирующим в аортальных створках инфекционным возбудителем [12], то есть речь вообще идет о совершенно самостоятельной нозологической форме.

О своеобразности разбираемой патологии свидетельствует также и то, что все чаще появляются публикации об обнаружении в обызвествленных створках аортального клапана различных клеток костной ткани и даже элементов красного костного мозга [13].

- Клинические аспекты

Напоминание хорошо известных признаков аортального стеноза врачебной аудитории в данном случае не случайно. Дело в том, что у пожилых и старых пациентов доктора зачастую склонны объяснять наличие тех или иных жалоб скорее ишемической болезнью или общими инволютивными процессами в организме, нежели сформировавшимся «старческим» пороком сердца. Поэтому — коротко об основных особенностях этого заболевания.

|

| Рисунок 3 |

Аортальный стеноз — один из самых длительно компенсируемых пороков из-за гипертрофии миокарда, столь сильно выраженной, как можно встретить при других заболеваниях сердца (рис. 3). В связи с этим значительно возрастает конечное диастолическое давление в левом желудочке, его наполнение (особенно при физической нагрузке и в условиях тахикардии) затрудняется, что постепенно приводит к повышению давления заклинивания легочной артерии. Развивающаяся при этом одышка, таким образом, на первых порах оказывается следствием первичной диастолической дисфункции левого желудочка, а в период декомпенсации — и систолической дисфункции. С повышенным тонусом миокарда в диастолу связано и нарушение его оксигенации. В то время как увеличение массы левого желудочка усиливает потребность миокарда в кислороде, сдавленные коронарные артерии удовлетворить ее не могут. Отсюда столь типичные для этой категории больных стенокардические боли. При этом, хотя стенокардия возникает у 70% больных с аортальным стенозом, лишь у половины из них имеется коронарный атеросклероз [2]. Третья частая жалоба — обмороки — является следствием снижения сердечного выброса, развивающегося в результате, с одной стороны, уменьшения диастолического наполнения желудочка, с другой — возрастающего градиента давления на уровне аортального клапана [14]. Эквивалентами синкопального состояния могут служить головокружения.

Среди осложнений сенильного стеноза следует отметить эмболии крошащимися известковыми массами (чаще всего коронарных, почечных и церебральных артерий), плохо переносимые и прогностически неблагоприятные аритмии (связанные как с ишемической миокардиопатией, так и с увеличением и дисфункцией левого предсердия) и изредка развивающиеся желудочно-кишечные кровотечения, связанные с ангиодисплазией правых отделов толстой кишки. При этом риск инфекционного эндокардита кальцинированных клапанов снижается в сравнении с изолированными аортальными стенозами ревматической этиологии.

При осмотре редко можно обнаружить что-то специфическое для дегенеративного стеноза у пожилых больных. В отличие от молодых пациентов, имеющих нередко «медленный и малый» пульс, у них даже при тяжелом стенозе в силу снижения эластичности артерий пульс может оставаться нормальным. Пальпаторно длительный приподнимающийся верхушечный толчок определяется в V межреберье несколько кнаружи от среднеключичной линии; нередко может пальпироваться систолическое дрожание. При аускультации первый тон может не изменяться, но в силу функционально-гемодинамических изменений нередко наблюдается его

|

| Рисунок 4 |

ослабление. При этом второй тон, как правило, меняется, что особенно отчетливо фиксируется при длительном наблюдении за пациентом: пока кальциноз клапана не привел к стенозу, второй тон усилен (при этом в точке Боткина вслед за первым тоном иногда выслушивается систолический тон изгнания), затем из-за уменьшения подвижности створок ослаблен. Для аортального стеноза характерен грубый веретенообразный систолический шум, максимально выслушивающийся у левого края грудины и проводящийся на сонные артерии. При сенильном поражении этот шум имеет некоторые патогенетические особенности (рис. 4). Как видно из схемы, ревматический кальцинированный порок создает при систолическом изгнании гемодинамический эффект «струи», рождающий одни аускультативные феномены, а изолированный кальцинированный стеноз — эффект «спрея» с несколько другими гемодинамикой и нюансами выслушиваемой картины [15]. Так, при выраженной петрификации возникает симптом Галлавардена: высокочастотные компоненты шума проводятся в подмышечную область, имитируя шум митральной регургитации.

В диагностике клиницисту помогут рутинные инструментальные методики: ЭКГ (признаки гипертрофии и нарушения кровоснабжения миокарда левого желудочка, аритмии), рентгенография (кальциноз аортального клапана, изменение конфигурации сердца, признаки застоя в легких) и, конечно, ЭхоКГ (характер изменений в створках клапана, точная оценка степени стеноза и гипертрофии миокарда, измерение показаний внутрисердечной гемодинамики, нарушение локальной сократимости, фракция выброса, градиент давления между аортой и левым желудочком).

Лабораторные показатели, как правило, малоспецифичны и отражают экстракардиальную патологию.

- Лечебная тактика

Прогноз при изолированном дегенеративном аортальном стенозе определяется степенью сужения отверстия аортального клапана (см. табл.), но в целом, как правило, благоприятен. Это определяется длительной компенсацией с бессимптомным течением и медленной прогрессией из-за отсутствия комиссуральных сращений, как при ревматическом пороке. При этом следует помнить, что при появлении симптомов летальность и риск осложнений резко возрастает, а 15-20% больных умирают внезапно.

В России изучения этой нозологии как таковой не проводилось, а значит, практикующий врач не ориентирован на соответствующий диагностический поиск. При этом довольно редкое установление диагноза «атеросклеротический стеноз устья аорты» из-за непонимания истинной природы порока приводит к тому, что больному чаще назначают диету и холестеролснижающие средства, нежели направляют на консультацию к кардиохирургу. Но подобное «патогенетическое лечение» приводит лишь к прогрессированию петрифицированного стеноза. Консервативная же симптоматическая тактика вообще у больных аортальным стенозом малоэффективна, а кальцинированным — тем более. Вазодилатирующая и инотропная терапия требует большой осторожности, а назначения нитратов и диуретиков следует избегать.

Скорость прогрессирования стеноза устья аорты

- Легкий аортальный стеноз (площадь отверстия аортального клапана 1,2-2,0 см2 ) становится тяжелым, требующим протезирования аортального клапана, за 10 лет — у 10% больных, за 25 лет — у 38%

- При умеренном бессимптомном аортальном стенозе (площадь отверстия аортального клапана 0,75-1,2 см2) протезирование аортального клапана через 10 лет требуется в 25% случаев

- Бессимптомный тяжелый аортальный стеноз (площадь отверстия аортального клапана 2 ) обычно прогрессирует быстрее; у 30-40% больных в течение двух лет появляются симптомы и появляется потребность в протезировании аортального клапана*

Другими словами, отказ от трактовки сенильного кальцинированного стеноза устья аорты как «атеросклеротического» подведет российских кардиологов и терапевтов к формированию совершенно определенного взгляда на лечебные перспективы у таких пациентов. Единственно эффективным во всем мире признано хирургическое лечение либо путем протезирования аортального клапана (метод с наилучшими показателями отдаленной выживаемости), либо путем баллонной вальвулопластики. Второй метод имеет целый ряд существенных недостатков: большой риск осложнений и вероятность повторной обструкции, высокая интраоперационная летальность (>6%) и смертность в течение года (25%). Между тем именно этот вариант вмешательства остается основным у пожилых пациентов за рубежом; и вообще дегенеративный кальциноз стал основной причиной хирургического лечения при изолированном аортальном стенозе (51% случаев чрескожной баллонной вальвулопластики, тогда как кальциноз бикуспидального клапана и постревматическое поражение — соответственно 40 и 8% случаев). Причем возраст прооперированных больных нередко превышает 80 лет [16].

При написании последнего параграфа автор, разумеется, отдавал себе отчет в том, что проецировать зарубежную ситуацию на российскую действительность невозможно. Нередкая соматическая «запущенность» наших пациентов и стоимость кардиохирургической операции в ближайшее время не позволяют надеяться на какие-то кардинальные изменения в этом вопросе. Настоящая статья лишь подняла геронтологическую проблему, к обсуждению которой в нашей стране не обращались уже многие годы. И дело не столько в том, что 1999 год объявлен «годом пожилого человека» — отечественные медики должны располагать современной информацией и отказаться от устаревших формулировок и несуществующих диагнозов.

Источник