Кальциноз: что это такое, как лечить?

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Что значит кальциноз? Это образование скоплений нерастворимых кальциевых солей там, где их наличие не предусмотрено ни с анатомической точки зрения, ни с физиологической, то есть вне костей.

Среди всех биогенных макроэлементов человеческого организма доля кальция – в форме кристаллов гидроксилапатита костной ткани – самая значительная, хотя кровь, клеточные мембраны и внеклеточная жидкость тоже содержат кальций.

И если уровень данного химического элемента значительно повышен, то развивается кальциноз – нарушение минерального обмена (код Е83 по МКБ-10).

Код по МКБ-10

Причины кальциноза

Метаболизм кальция – многоступенчатый биохимический процесс, и на сегодняшний день ключевые причины кальциноза, как одной из разновидностей нарушения минерального обмена, определены и систематизированы. Но, с учетом тесной взаимосвязи всех протекающих в организме обменных процессов, в клинической эндокринологии принято одновременно рассматривать и патогенез отложения кальцинатов (или кальцификатов).

Первостепенной причиной известковой дистрофии признана перенасыщенность крови кальцием – гиперкальциемия, этиологию которой связывают с повышенным остеолизом (разрушением костной ткани) и высвобождением кальция из костного матрикса.

Из-за гиперкальциемии, а также гипертиреоза или патологий паращитовидных желез сокращается выработка щитовидной железой кальцитонина, который регулирует содержание кальция, угнетая его выведение из костей. Предполагается, что именно наличие скрытых проблем со щитовидной железой у женщин в период постменопаузы – в совокупности со снижением уровня эстрогенов, удерживающих кальций в костях – появляются внекостные кальциевые отложения, то есть развивается кальциноз при остеопорозе.

Есть и другие патологические состояния, которые заставляют кальциевые соли концентрироваться в неположенных местах. Так, у пациентов с первичным гиперпаратиреозом, гиперплазией паращитовидных желез или их гормонально активной опухолью синтез паратиреоидного гормона (паратгормона или ПТГ) возрастает, в результате чего подавляется действие кальцитонина, а уровень кальция в плазме крови, как и деминерализация костей, повышается.

Необходимо учитывать важность фосфора в метаболизме кальция, потому что нарушение пропорций содержания этих макроэлементов в организме ведет к гиперфосфатемии, которая усиливает образование «залежей кальция» и в кости, и в мягких тканях, и в кровеносных сосудах. А перенасыщение кальциевыми солями паренхимы почек приводит к почечной недостаточности и развитию нефрокальциноза.

Механизм повышенного остеолиза с выходом фосфата и карбоната кальция из костных депо при наличии раковых опухолей любой локализации объясняют так называемым паранеопластическим синдромом: рост злокачественных неоплазий сопровождается гиперкальциемией, так как мутировавшие клетки способны продуцировать полипептид, по действию подобный паратгормону.

Общеизвестно, что патогенез образования кальциевых солей может быть обусловлен избытком витамина D, с которым в эндокринологии связывают увеличение синтеза 1,25-дигидрокси-витамина D3 – кальцитриола, активно участвующего процессе метаболизма кальция и фосфора. Причастны к развитию известковой дистрофии гипервитаминоз витамина А, приводящий к остеопорозу, а также дефицит поступающего с пищей витамина K1 и эндогенного витамина K2.

При отсутствии эндокринных патологий содержание в плазме крови общего кальция не выходит за пределы физиологической нормы, и тогда причины кальциноза иные, обусловленные местными факторами. В их числе осаждение фосфата кальция на мембранах органоидов поврежденных, атрофированных, ишемизированных или погибших клеток, а также повышение уровня рН жидкости межклеточного пространства из-за активизации щелочных гидролитических ферментов.

Например, процесс обызвествления в случае атеросклероза сосудов представляется так. Когда осевший на стенке сосуда холестерин покрывается оболочкой, формирующейся из гликопротеиновых соединений эндотелия, образуется холестериновая бляшка. И это классический атеросклероз. Когда же ткани оболочки атероматозной бляшки начинают «пропитываться» солями кальция и затвердевают, это уже атерокальциноз.

Далеко не последнее место в этиологии нарушения кальциевого обмена отводится сдвигу водородного показателя кислотности крови (pH) в щелочную сторону при частичной дисфункции физико-химической буферной системы крови (бикарбонатной и фосфатной), поддерживающей кислотно-щелочное равновесие. Одной из причин его нарушения, приводящего к алкалозу, признан синдром Бернетта, который развивается у тех, кто употребляет много содержащих кальций продуктов, принимая от изжоги или гастрита пищевую соду или нейтрализующие кислоту желудочного сока антациды, адсорбирующиеся в ЖКТ.

Считается, что любое из названных выше эндокринных нарушений усугубляет чрезмерное поступление кальция с пищевыми продуктами. Однако, как утверждают исследователи Harvard University, до сих пор нет веских подтверждений того, что кальций пищи повышает вероятность кальцификации тканей, поскольку не вызывает стойкого повышения уровня Са в крови.

Источник

Причины и лечение кальцификации

Кальций – макроэлемент, участвующий в обменных процессах, является строительным материалом для крепких костей и зубов. Избыточное поступление минерала на фоне нарушения усвоения приводит к его отложению в мягких тканях, внутренних органах и кровеносных сосудах. Такой патологический процесс получил название кальциноз. Кальцификация продолжительное время может протекать бессимптомно и привести к необратимым последствиям в организме.

Классификация кальцификации

Кальцификация – патологический процесс, для которого характерно отложение кальция. В зависимости от локализации макроэлемент может накапливаться и поражать:

- сосудистую систему;

- сердечную мышцу;

- головной мозг;

- суставы и сухожилия;

- мягкие ткани и диагностироваться в молочных железах, мышцах и связках, жировых отложениях;

- печень и желчный пузырь;

- органы мочевыделительной системы, чаще почки и мочевой резервуар.

В зависимости от этиологии кальцификация бывает 3 типов:

- дистрофическая – наиболее распространенный вид патологического процесса, который развивается как ответная реакция на любые повреждения мягких тканей и внутренних органов, в том числе после имплантации различных медицинских устройств;

- метастатический вид болезни развивается в результате нарушения баланса кальция, фосфора и магния в организме на фоне почечной недостаточности, дискальциемии и прочих тяжелых патологий;

- опухолевый тип кальциноза связан с формированием шаровидных новообразований вокруг суставов, его этиология до конца не изучена.

Также кальциноз может быть системным, поражая все органы человека или местным, с локализацией в одном органе или системе.

Причины кальцификации

Отложение кальция в мягких тканях, внутренних органах происходит в результате нарушения метаболизма, что приводит к нарушению усвоения важного макроэлемента для человеческого организма. Чаще всего, сбои в обменных процессах вызваны эндокринными патологиями, болезнями почек инфекционного и аутоиммунного характера, нарушением выработки ферментов при печеночных патологиях и заболеваний поджелудочной железы.

К нарушению обмена кальция может привести недостаточное поступление магния и избыток витамина Д, которые принимают непосредственное участие в усвоении организмом макроэлемента.

Кальцификация отдельного органа может развиваться при образовании кист, опухолей доброкачественного и злокачественного характера, дистрофии тканей.

Процесс образования кальциевых конгломератов также затрагивает соединительную и хрящевую ткань, атеросклеротические бляшки, погибшие паразитирующие микроорганизмы, импланты.

Признаки кальцификации

На начальных этапах распознать патологию крайне сложно в связи с ее бессимптомным течением. Однако некоторые виды имеют достаточно выраженную клиническую картину.

При системном виде кальциноза или при поражении кожных покровов, суставов, эпидермис покрывается небольшими пузырьками, изменения структуры и окраса не наблюдается. По мере прогрессирования патологии кальциевые конгломераты разрастаются и становятся более плотными на ощупь, изменяют свой окрас. Возможно образование свищей.

Известковые отложения в ходе плановых осмотров специалистами или при инструментальном исследовании могут обнаруживаться на зубах, костях, сосудах, мышечных и нервных волокнах. Скопление макроэлемента на тканях органов приводит к нарушению их функционирования.

При поражении сердечной мышцы и сосудистой системы, у больного появляется болевой синдром в грудине, руке, шее, спине, который сохраняется продолжительное время. Также происходит нарушение кровотока, что приводит к скачкам артериального давления, появлению чувства холода в конечностях.

При поражении почек нарастают симптомы интоксикации, нарушается диурез, кожные покровы становятся сухими, вялыми. При кальцификации органов пищеварительного тракта, нарушается их работа, что приводит к возникновению тошноты, рвоты, чувства тяжести в абдоминальной области, запоров.

При поражении и скоплении большого количества кальция в головном мозге больной испытывает частые приступы головной боли и головокружения, скачки внутричерепного давления, нарушение координации движения, ухудшение памяти, проблемы со зрением и слухом. По мере прогрессирования болезни возможны обмороки.

Вместе с этим кальциноз приводит к снижению работоспособности, постоянной вялости и усталости, слабости, снижению массы тела.

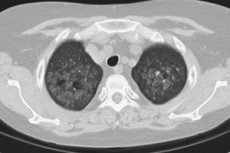

Диагностика

Для подтверждения диагноза используется рентгенологическая диагностика. Данный метод позволяет определить характер и размер отложений, а также степень поражения органа, в котором локализуется кальциевый конгломерат. В качестве дополнительных методов исследования назначается:

- УЗИ с допплерографией для изучения состояния сосудистой системы;

- ЭКГ для исследования сердечной мышцы;

- КТ с введением контрастирующего вещества;

- МРТ.

Для выявления причины кальцификации тканей назначаются дополнительные исследования, в виде общеклинического и биохимического анализа крови. Последний способ позволяет определить уровень кальция, фосфора и магния в крови. При нарушении функций почек назначается общеклинический и бактериологический анализ мочи для оценки работоспособности почек.

Для исключения злокачественного характера новообразований в пораженном органе назначается биопсия тканей. Данный метод предполагает забор биологического материала и его исследования под микроскопом в лабораторных условиях. Биопсия помогает также дифференцировать доброкачественное и злокачественное новообразование.

Лечение

Для лечения кальциноза назначается терапевтический курс, который поможет справиться с заболеванием-первопричиной. Так, если к избыточному отложению кальция привело воспаление инфекционной природы, назначаются антибактериальные препараты.

При нарушении усвоения кальция назначаются медикаменты, содержащие магний, который является антагонистом кальция. Достаточное поступление магния с продуктами питания и медикаментозными препаратами позволяет растворить конгломераты и вывести избыток кальция из организма. В ходе лечения важно принимать диуретики, которые помогут ускорить процесс выведения макроэлемента.

В процессе усвоения кальция принимает участие витамин Д, избыточное поступление которого также отрицательно сказывается на состоянии организма. Поэтому в ходе лечения необходимо соблюдать специальную диету, которая исключает употребление в большом количестве продуктов питания, богатых кальцием и витамином Д. К таким относят рыбу жирных сортов, листовую зелень, молочные продукты, яичный желток, орехи.

При неэффективности консервативных методов лечения, а также образовании конгломератов больших размеров назначается их оперативное удаление. Выбор метода хирургического вмешательства проводится в зависимости от размеров скоплений кальция, а также их локализации.

Кальциноз в период беременности

Отложение кальция во время вынашивания ребенка чаще всего диагностируется в конце третьего триместра гестационного периода. С медицинской точки зрения такой процесс допустим и связан с видоизменением плаценты.

Если кальцификация диагностируется на более ранних сроках, это может привести к преждевременному созреванию плаценты. Как правило, кальциноз у беременных связан с употреблением большого количества продуктов, богатых кальцием, инфекционными процессами и метаболическими нарушениями.

Избыток макроэлемента в организме беременной женщины также опасен, как и его недостаток. Может стать причиной травм ребенка и матери в период родоразрешения.

Профилактика

Чтобы предупредить кальцификацию мягких тканей и внутренних органов следует особое внимание уделить правильному питанию. Важно обеспечить достаточное поступление всех минералов и витаминов в организм, чтобы предупредить развитие патологий различной этиологии.

Также людям с врожденными и приобретенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, эндокринными патологиями важно регулярно проходить плановые осмотры у специалистов, что поможет своевременно предупредить развитие осложнений.

Лечение различных заболеваний стоит проводить только под контролем специалиста и в соответствии с его рекомендациями. Некоторые группы лекарственных препаратов, в том числе для снижения уровня холестерина в крови, артериального давления, а также антибактериальные и гормональные средства могут привести к повышению уровня кальция в организме и нарушению его обмена.

Для предупреждения кальциноза следует вести активный образ жизни, который помогает восстановить нормальный метаболизм, отказаться от употребления алкогольных напитков и табакокурения.

Кальцификация тканей – патологический процесс, связанный с высокой концентрацией кальция в организме. Поражает сердечно-сосудистую, нервную, опорно-двигательную, пищеварительную и мочевыделительную системы. Для предупреждения болезни необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни. В качестве терапии назначается курс медикаментозных препаратов для устранения причины патологического процесса и нормализации уровня кальция и магния в крови.

Эксперт статьи:

Татаринов Олег Петрович

Врач высшей категории, врач невролог, физиотерапевт, специалист УВТ, ведущий специалист сети «Здоровье Плюс»

Медицинский опыт более 40 лет

Источник