- Основные признаки инфаркта

- Инфаркт миокарда: причины

- Причины инфаркта у женщин и у мужчин

- Виды инфаркта

- Инфаркт миокарда: симптомы

- Как оказать первую помощь

- Возможные осложнения

- Диагностика и лечение

- Профилактика инфаркта миокарда

- Инфаркт миокарда (сердечный приступ) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы инфаркта миокарда

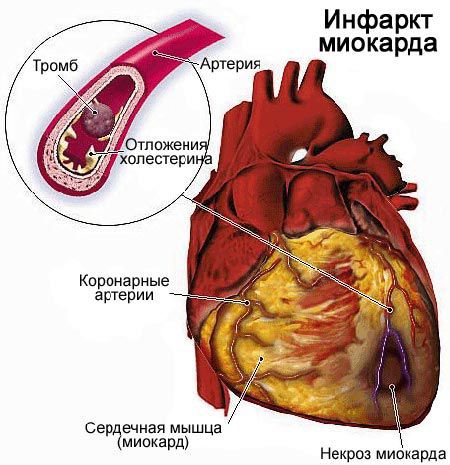

- Патогенез инфаркта миокарда

- Классификация и стадии развития инфаркта миокарда

- Осложнения инфаркта миокарда

- Диагностика инфаркта миокарда

- Лечение инфаркта миокарда

- Прогноз. Профилактика

Основные признаки инфаркта

Инфаркт миокарда — состояние, при котором из-за кислородного голодания отмирают клетки сердечной мышцы. Являясь острой стадией ишемической болезни сердца, инфаркт нередко становится причиной смерти. В последние годы в России фиксируют снижение темпов смертности из-за ИБС и ИМ, однако эта проблема остается в числе основных для здравоохранения.

Для профилактики заболеваемости и своевременного обращения за медицинской помощью каждый из нас должен понимать, какие причины инфаркта наиболее актуальны, какие методы постановки диагноза и лечения предлагает современная медицина.

Инфаркт миокарда: причины

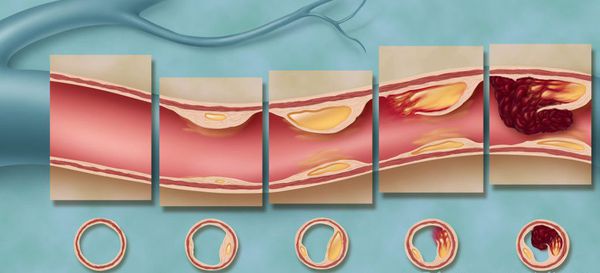

Кто предупрежден, тот выживет сам и поможет выжить близким. Среди причин такой болезни, как инфаркт, как генетические особенности организма, так и приобретенные нарушения, связанные с сопутствующими заболеваниями и вредными привычками. Основная причина инфаркта миокарда — атеросклероз. На стенках артерий откладывается холестерин. Он провоцирует тромбоз. Коронарный сосуд закупоривается из-за того, что разрывается или повреждается холестериновая бляшка.

Работа сердечно-сосудистой системы ухудшается с возрастом, поэтому инвалидность и смертность чаще угрожают людям после 35–40 лет. По статистике, за год шесть из тысячи человек становятся жертвами этого состояния.

Зачастую причиной инфаркта является перестройка организма при:

- ожирении;

- сахарном диабете;

- нарушениях давления;

- курении, алкоголизме, наркозависимости;

- избытке мясной пищи в рационе;

- болезнях периферических сосудов.

Перечисленные причины острого инфаркта можно устранить. Более редкие факторы риска (около 10 %): анемия, грипп, отравление угарным газом, сепсис, системный васкулит также поддаются лечению. Случаи ишемической болезни сердца в семье – еще один фактор, поэтому стоит уделить внимание диагностике сердечно-сосудистой системы, если подобные эпизоды известны.

Причины инфаркта у женщин и у мужчин

Первые признаки, симптомы, причины инфаркта могут зависеть и от пола.

Мужской организм больше предрасположен к этому опасному состоянию, чем женский, по крайней мере до 40–50 лет (наступление менопаузы). До этого времени женская сердечно-сосудистая система лучше защищена благодаря эстрогенам. Поэтому из перечисленных общих факторов ИМ многие оказываются не такими актуальными, пока не наступит менопауза.

Разница в строении организма приводит также к тому, что у мужчин симптоматика проявляется более заметно. Женщинам моложе 55 лет в несколько раз чаще, чем мужчинам, ставят неправильный диагноз. Некоторые врачи убеждают пациенток, что у них не может быть сердечного приступа. При этом обращают внимание на «слишком молодой» возраст. В целом, и отдаленная выживаемость после приступа у женщин ниже, чем у мужчин.

У молодых женщин главными проблемными факторами становятся курение (сигареты нивелируют защитное действие эстрогенов), эрозии бляшки, поражение коронарных артерий. У женщин более старшего возраста — нарушение липидного обмена в крови, разрыв бляшки, кальциноз коронарных артерий. Дополнительную роль играют уровни креатинина, глюкозы, натрия, калия.

Среди причин инфаркта у мужчин чаще, чем у женщин, существенную роль играет стресс на работе (временный или постоянный). Риск смертности повышается из-за возраста (в среднем старше 60 лет) для всех категорий пациентов.

Виды инфаркта

Более опасным считается Q-образующий обширный инфаркт: причины в том, что некроз захватывает большие участки сердца. Без зубца Q состояние обычно менее опасно.

Исходя из расположения тромба, инфаркт классифицируют как нижний или переднебоковой.

- острейшая — первые часы, помощь нужна неотложно;

- острая — первые сутки, возможны осложнения;

- подострая — три-четыре недели, сердце восстанавливается;

- рубцовая — продолжается годы и десятилетия.

Главные причины инфаркта, который не удается вовремя диагностировать, — сопутствующие патологические состояния, например, поражение мозга, астма и другие.

Инфаркт миокарда: симптомы

При предварительной постановке диагноза следует помнить, что причины инфаркта миокарда у мужчин и женщин, как и симптоматика, могут отличаться.

Ярче выражены первые симптомы инфаркта у мужчин:

- болит в груди, отдает в другие части тела;

- длится боль от получаса, нитроглицерин не помогает;

- человек бледнеет, слабеет, покрывается холодным потом, боится умереть.

Менее выражены первые симптомы инфаркта у женщин. Зачастую болит не так сильно, проявляется ощущение нетипично.

В любом случае, когда наступает инфаркт, симптомы и первые признаки появляются внезапно. Человек часто употребляет перед этим крепкие напитки, перегружается или волнуется, у него может повышаться давление.

На следующих стадиях инфаркта его признаки (симптомы) у женщин и мужчин схожи. Гибель клеток сердца провоцирует одышку, орган работает с перебоями, организм устает быстрее, без видимых причин болит за грудиной.

Как оказать первую помощь

Если подозревается инфаркт сердца, симптомы похожи на это состояние — нужно немедленно вызывать «скорую». До прибытия врачей необходимо:

- дать пациенту нитроглицерин и полтаблетки аспирина;

- помочь ему принять полусидячую позу;

- расстегнуть стягивающую одежду;

- успокоить и подготовить к отправке в стационар.

Как было сказано выше, при инфаркте признаки и симптомы у мужчин более явные, к тому же зачастую фактор возраста младше 45-50 лет мешает предположить проблемы с сердцем, поэтому люди, особенно женщины, не торопятся обращаться за помощью. Терять время в любом случае нельзя. Сотрудники «скорой» оказывают первую помощь, снимают ЭКГ и госпитализируют пациента.

Возможные осложнения

Если не отследить своевременно сопровождающие инфаркт симптомы, последствия могут оказаться самыми печальными. Задача врачей при срочной госпитализации — купировать шок, сердечную недостаточность в ее острой форме и другие ранние эффекты.

А вот долгосрочные осложнения могут возникнуть уже после стационарного лечения. Наиболее распространенные:

- сердечная недостаточность на постоянной основе;

- регулярные нарушения сердцебиения;

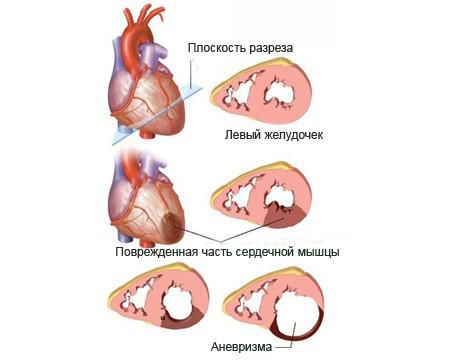

- желудочковая аневризма;

- стенокардия и другие.

Выживаемость при вторичном приступе инфаркта существенно ниже. Справиться со всем этим самостоятельно невозможно — необходима помощь квалифицированных медиков.

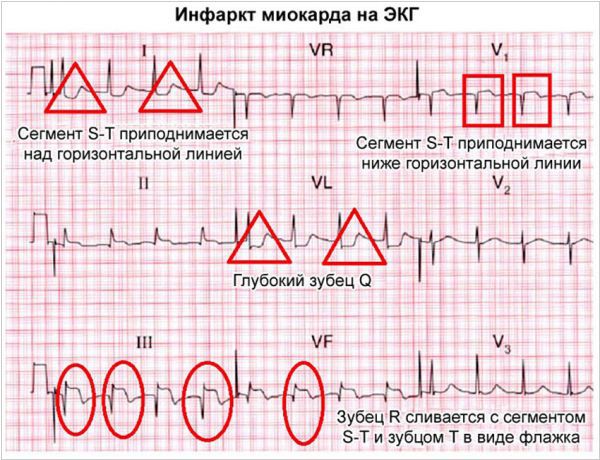

Диагностика и лечение

К сожалению, в быту нет стопроцентного способа, как распознать инфаркт: симптомы могут пройти малозаметно, а могут свидетельствовать о других состояниях. Необходима лабораторная и аппаратная диагностика инфаркта, а также – опытные врачи, которые расшифруют показания точно.

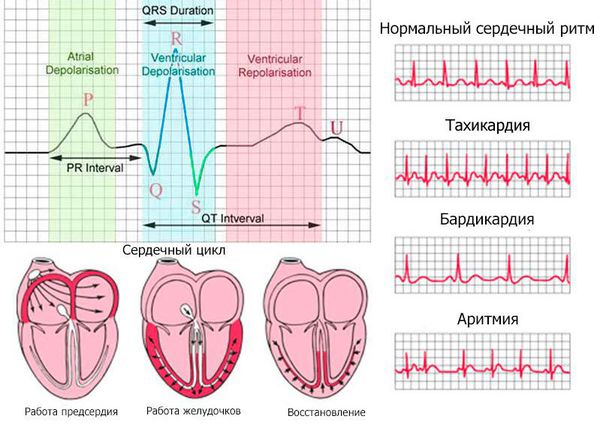

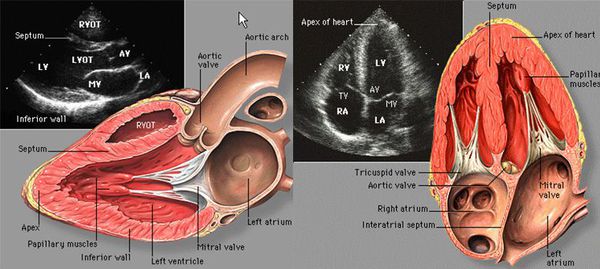

Первичное основание для постановки диагноза – электрокардиограмма, ее делают сразу. Однако, для успешного дальнейшего лечения необходимо более полное обследование – УЗИ сердца, коронарная ангиография, лабораторные анализы.

После этого врач определит протокол лечения. Учитывая, что основные причины инфаркта связаны с поражением коронарной артерии, именно ее восстанавливают — устанавливают стент или лечат медикаментами. Квалифицированное хирургическое вмешательство — оптимальный способ не допустить осложнений. Современные методы эндоваскулярной хирургии позволяют провести минимально травматичную операцию с коротким периодом реабилитации. В особых случаях назначается шунтирование.

Пациенту после лечения назначают препараты, которые он принимает в течение указанного срока, а некоторые — бессрочно. Нередко в качестве причины острого инфаркта миокарда выступает ранее перенесенный аналогичный эпизод, после которого не соблюдались профилактические рекомендации.

Не следует заниматься самолечением и целиком полагаться на «народную медицину». Никто не справится со смертельно опасными рисками лучше квалифицированных, опытных врачей.

Профилактика инфаркта миокарда

В среднем реабилитационный период после основного лечения составляет около полугода. В это время пациент должен соблюдать диету, ограничивать нагрузки, выполнять ЛФК, а также принимать прописанные препараты. Но это не означает, что через год человек полностью здоров. В дальнейшем придется постоянно корректировать образ жизни, ограничивать вредные привычки и проходить регулярные медицинские осмотры.

Стоит помнить, насколько коварен и опасен инфаркт миокарда – даже если приступ удалось остановить, рубцы на сердце, возможная аневризма, развитие сердечной недостаточности и другие осложнения проявят себя без своевременного лечения, существенно повлияют на качество жизни. Всесторонняя поддержка врачей «Чеховского сосудистого центра» максимально увеличит шансы спасти пациента и не допустить проблем в дальнейшем.

Медицинский персонал «Чеховского сосудистого центра» использует современные технологии, чтобы определять возможные причины возникновения инфаркта миокарда, консультировать и диагностировать пациентов любого возраста. Врачи центра всегда готовы:

- рассказать о вероятных факторах риска и дать рекомендации;

- оказать первую помощь, предотвратить дальнейшие осложнения;

- выявить причины развития инфаркта миокарда, чтобы не допустить повторений;

- заняться лечением инфаркта, реабилитацией и дальнейшей профилактикой, индивидуально подходя к каждому пациенту.

В нашем кардиологическом отделении вы найдете все необходимое, чтобы вылечить инфаркт и причины его появления в комфортных условиях и по разумным ценам.

Источник

Инфаркт миокарда (сердечный приступ) — симптомы и лечение

Что такое инфаркт миокарда (сердечный приступ)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Колесниченко Ирины Вячеславовны, кардиолога со стажем в 24 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Инфаркт миокарда (Myocardial infarction, heart attack) — это развитие некроза (омертвения) сердечной мышцы из-за остро возникшей недостаточности кровотока, при которой нарушается доставка кислорода к сердцу. Может сопровождаться болью в разных частях тела, потерей сознания, тошнотой, потливостью и другими симптомами [5] .

Инфаркт миокарда является одной из наиболее острых клинических форм ишемической болезни сердца (ИБС).

Мужчины болеют инфарктом миокарда значительно чаще (примерно в 5 раз), чем женщины [6] . Эта закономерность особенно выражена в молодом и среднем возрасте. Инфаркты у женщин случаются в среднем на 10-15 лет позже по сравнению с мужчинами. Это может быть связано с более поздним развитием атеросклероза под влиянием защитного действия женских половых гормонов (эстрогенов) и меньшим распространением вредных привычек среди женщин. Заболеваемость инфарктом миокарда значительно увеличивается с возрастом.

Факторы риска развития инфаркта миокарда делятся на три группы:

- Факторы, которые можно скорректировать или устранить: курение, высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в крови, артериальная гипертензия.

- Факторы, которые хуже поддаются коррекции: сахарный диабет, снижение уровня липопротеинов высокой плотности (иначе их называют «хорошим холестерином»), ожирение, менопауза и постменопауза, употребление алкоголя, стресс, питание с избыточной калорийностью и высоким содержанием животных жиров, высокое содержание в крови липопротеина (А), высокий уровень гомоцистеина.

- Факторы, которые нельзя скорректировать или устранить: пожилой возраст, мужской пол, наследственность — раннее развитие инфаркта миокарда у родителей или кровных родственников до 55 лет.

Этиологические факторы инфаркта миокарда можно разделить на две группы:

1. Атеросклеротическое поражение сердечных артерий и развитие в них тромбов при разрыве атеросклеротической бляшки.

2. Неатеросклеротическое поражение коронарных артерий, возникшее из-за воспалительного процесса в стенках артерий различной этиологии. Воспаление возникает в результате:

- травмы артерии;

- радиационных повреждений (в том числе при лучевой терапии рака),

- снижения коронарного кровотока из-за спазма коронарных артерий, расслоения аорты или коронарной артерии, эмболии (закупорки коронарных сосудов);

- врождённых аномалий коронарных сосудов;

- несоответствия между потребностями миокарда в кислороде и его доставкой;

- нарушения свёртывания крови.

Симптомы инфаркта миокарда

Симптоматика инфаркта миокарда зависит от периода развития заболевания: прединфарктного, острейшего, острого, подострого и постинфарктного.

Прединфарктный период инфаркта миокарда. В прединфарктном периоде могут возникать кардиальные (касаются работы сердца) и некардиальные симптомы. К кардиальным сиптомам относятся: боли за грудиной, одышка, сердцебиения, аритмии. К некардиальным — слабость, потливость, головокружения, ощущение тяжести и боли в области желудка (в эпигастрии). В прединфарктном периоде могут наблюдаться только некардиальные симптомы при наличии аритмии и одышки (или без), но сам период проходит без болевых ощущений. При осмотре пациента можно обнаружить небольшой цианоз (посинение) губ, пространства под ногтевыми пластинами, аритмичный пульс, повышение болевой чувствительности кожи в области сердца.

Острейший период инфаркта миокарда. Болевой синдром — самый характерный симптом острейшего периода типичного инфаркта миокарда. У большинства пациентов наблюдаются чрезвычайно интенсивные боли сжимающего, давящего характера. Больные сравнивают давление с обручем или железными клещами, или с тяжёлой плитой, лежащей на груди. Могут ощущаться интенсивные жгучие (пожар в груди, ощущение кипятка, льющегося на грудь) или кинжальные боли. Болезненные ощущения сильнее, чем при обычном приступе стенокардии. Их интенсивность зависит от размера инфаркта миокарда и возраста больного. Тяжёлый и длительный приступ боли чаще наблюдается при обширных инфарктах. Более интенсивные боли наблюдаются у молодых больных по сравнению с лицами пожилого и старческого возраста. Нужно отметить, что слабо выраженные боли при инфаркте миокарда могут быть у больных с сахарным диабетом из-за повреждения вегетативной нервной системы и снижения болевой чувствительности.

Локализация боли:

- за грудиной (чаще всего);

- часто распространяется на прекордиальную зону (слева от края грудины) или на всю переднюю поверхность грудной клетки;

- в загрудинной области и справа от края грудины;

- в подложечной области (эпигастрии).

При осмотре больного кожные покровы бледные, повышена их влажность, отмечается цианоз (посинение) губ, ушей, носа, пространств под ногтями. Может наблюдаться небольшое увеличение частоты дыхания. Часто наблюдается учащение пульса до 90-100 ударов в минуту, однако в начале болевого приступа может возникать непродолжительное урежение ритма сердца (брадикардия), пульс может быть аритмичным.

Боль часто иррадиирует (распространяется) в другие части тела, как правило — в левую руку, иногда в обе, иногда появляется ощущение сильной сжимающей боли в запястьях (симптом «наручников», «браслетов»). Реже отдаёт в левое плечо, левую лопатку, область между лопаток, шею, нижнюю челюсть, ухо, глотку. Совсем редко — в правую руку и другие части тела. Возможны случаи, когда боль воспринимается больным преимущественно в зоне иррадиации, что затрудняет диагностику.

Для инфаркта очень характерен волнообразный характер боли в области сердца. Боль постепенно нарастает, усиливается, иногда становится невыносимой, затем её интенсивность несколько снижается. Однако вскоре боль снова нарастает и становится ещё сильнее. В среднем боли продолжаются несколько десятков минут (всегда больше 20-30 минут), иногда несколько часов, в некоторых случаях в течение одних-двух суток (при увеличении зоны некроза сердечной мышцы).

Во время приступа интенсивной боли при очень сильном возбуждении могут появляться галлюцинации.

В отдельных случаях боль в области сердца может быть не очень интенсивной или даже отсутствовать совсем. У таких больных развиваются атипичные формы инфаркта миокарда, когда на первый план выступает не болевой приступ, а другие проявления (например, аритмии или удушье).

Острый период инфаркта миокарда. В остром периоде окончательно формируется очаг некроза, боль обычно к этому моменту исчезает. Если боль сохраняется, то это может быть связано с расширением зоны инфаркта. Пульс учащённый, артериальное давление снижается.

Атипичные формы инфаркта миокарда. В ряде случаев могут возникать атипичные формы инфаркта миокарда. Они формируются из-за пожилого возраста, развитие инфаркта на фоне тяжело протекающей артериальной гипертензии или сердечной недостаточности, а также у тех, кто уже перенёс инфаркт ранее. Другими факторами являются: повышение порога болевой чувствительности, поражение вегетативной нервной системы с иннервацией (переходом от очага заболевании) боли в сердце (к примеру, при сахарном диабете или у больных алкоголизмом). Симптомы зависят от формы атипично протекающего инфаркта миокарда.

Патогенез инфаркта миокарда

В основе развития инфаркта миокарда лежат три компонента:

1. Разрыв атеросклеротической бляшки.

2. Тромбоз (образование тромба и закупорка им коронарной артерии).

3. Вазоконстрикция (резкое сужение коронарной артерии).

Разрыв атеросклеротической бляшки или эрозия её поверхности происходит следующим образом. В бляшке развивается воспалительная реакция, мощным стимулятором которой является окисление проникающих в неё липопротеинов низкой плотности (одной из вредных фракций холестерина). После чего в бляшку поступают макрофаги (клетки, пожирающие другие вредоносные для организма клетки) и начинают продуцировать ферменты, разрушающие фиброзную покрышку бляшки. Прочность покрышки снижается и происходит разрыв.

Факторы, провоцирующие надрыв или разрыв атеросклеротической бляшки:

- накопление в бляшке окисленных липопротеинов низкой плотности;

- значительное давление крови на края бляшки;

- выраженный подъём артериального давления;

- курение;

- интенсивная физическая нагрузка.

В области повреждения бляшки происходит прилипание и склеивание тромбоцитов, что приводит к закупорке коронарной артерии. При разрыве бляшки кровь поступает внутрь, взаимодействуя с ядром бляшки. Тромб сначала образуется внутри бляшки, заполняет её объем, а затем распространяется в просвет коронарной артерии. При внезапном полном закрытии просвета коронарной артерии тромбом развивается сквозной инфаркт миокарда — некротизируется (омертвевает) вся толща сердечной мышцы. Сквозной инфаркт миокарда протекает тяжелее и более опасен в плане осложнений и смертельного исхода, чем мелкоочаговый несквозной инфаркт миокарда.

При неполной закупорке коронарной артерии (если тромб растворяется спонтанно или при помощи лекарств) формируется несквозной (нетрасмуральный) инфаркт миокарда.

В развитии закупорки просвета коронарной артерии большую роль играет спазм артерии, который обусловлен нарушением функции эндотелия, влиянием сосудосуживающих веществ, которые выделяют тромбоциты во время образования тромба. В итоге это приводит к спазму артерий, а тромбоциты начинают склеиваться ещё активней.

Развитие спазма коронарных артерий увеличивает степень её закупорки, вызванной атеросклеротической бляшкой и тромбом. Ток крови прекращается, что вызывает некроз миокарда [6] [7] .

Классификация и стадии развития инфаркта миокарда

Инфаркт миокарда можно классифицировать следующим образом [6] :

1. По глубине и обширности некроза на основе данных ЭКГ:

1.1. Крупноочаговый (обширный) QS или Q-инфаркт (ИМ с патологическим зубцом QS и Q на ЭКГ):

- крупноочаговый трансмуральный (т.е. сквозь всю стенку миокарда) (ИМ с патологическим зубцом QS);

- крупноочаговый нетрансмуральный (ИМ с патологическим зубцом Q).

1.2. Мелкоочаговый «не Q»инфаркт миокарда (без патологического зубца Q):

- субэндокардиальный (очаг некроза располагается только во внутренних субэндокардиальных слоях стенки сердца);

- интрамуральный (очаг некроза расположен в средних мышечных слоях стенки сердца).

2. По локализации инфаркта миокарда:

- инфаркт левого желудочка: передний; переднеперегородочный; верхушечный; переднебоковой; боковой; задний; заднебоковой; передне-задний;

- инфаркт миокарда правого желудочка;

- инфаркт миокарда предсердий.

3. По периодам развития инфаркта:

- прединфарктный (продромальный) — период нарастания тяжести уже имеющейся у пациента ишемической болезни сердца; продолжается от нескольких часов до 1-го месяца, наблюдается у 70-80% больных; одним из вариантов этого периода могут быть впервые возникшая стенокардия или рецидив стенокардии после длительного безболевого периода; наблюдается у больных после ранее перенесенного инфаркта или аорто-коронарного шунтирования; возможен безболевой вариант продромального периода;

- острейший — от момента возникновения недостаточного кровоснабжения миокарда до начала формирования очага некроза сердечной мышцы; продолжительность колеблется от 30 минут до 2-х часов (максимально до четырёх часов); опасен в плане возникновения жизнеугрожающих осложнений;

- острый — окончательно образуется очаг некроза, в нем формируется миомаляция (размягчение некротизированной мышечной ткани); продолжается от 2 до 14 дней, опасен в плане возникновения жизнеугрожающих осложнений;

- подострый — формируется полные замещение некротических масс молодой соединительной тканью, образующейся при процессах заживления дефектов в различных тканях и органах, на фоне очага некроза формируется рубец из соединительной ткани; длительность колеблется от 6 до 8 недель при неосложнённом инфаркте в зависимости от размера зоны некроза, возраста больного, а также наличия или отсутствия осложнений;

- постинфарктный (ближайший — 2-6 месяцев, отдалённый — после полугода) — на месте некроза миокарда полностью формируется рубец из соединительной ткани; сердечно-сосудистая система максимально полно адаптируется к новым условиям функционирования, когда омертвевший зарубцевавшийся участок сердечной мышцы выключается из сократительной функции.

4. По особенностям клинического течения:

- затяжное течение, рецидивирование, повторный инфаркт миокарда;

- неосложнённый инфаркт миокарда; инфаркт миокарда с осложнениями;

- типичное течение (классический вариант), атипичный инфаркт миокарда.

Осложнения инфаркта миокарда

Осложнения при инфаркте усугубляют течение заболевания и определяют его прогноз. Чаще всего встречаются следующие осложнения:

- Нарушения сердечного ритма и проводимости. Наблюдаются у 90-95 % больных в первые сутки после инфаркта. За такими нарушениями важно следить, так как они способны привести к смерти. Тяжёлые аритмии (например приступообразная желудочковая тахикардия) могут провоцировать развитие сердечной недостаточности. Степень выраженности и характер нарушений зависят от обширности, глубины, локализации инфаркта миокарда, а также от предшествующих заболеваний. Возможно возникновение аритмий сердца даже после восстановления кровотока (возникают так называемые «реперфузионные аритмии») [9] .

- Острая сердечная недостаточность. К развитию острой сердечной недостаточности приводят обширные, сквозные инфаркты. Наиболее тяжёлая степень острой сердечной недостаточности левого желудочка проявляется сердечной астмой и отёком лёгких. Возникает выраженное удушье, ощущение нехватки воздуха, сильное чувство страха смерти. Больной ведёт себя беспокойно, судорожно хватает ртом воздух, находится в вынужденном полувозвышенном или сидячем положении. Дыхание частое, поверхностное. При прогрессировании недостаточности появляются кашель с отделением пенистой розовой мокроты и «клокочущее» дыхание, на расстоянии слышны влажные хрипы (симптом «кипящего самовара»). Симптомы указывают на развитие отёка лёгких. При прогрессировании левожелудочковой недостаточности и присоединении недостаточности правого желудочка у больного появляются чувство тяжести и боль в правом подреберье, что связано с острым набуханием печени. Видно набухание шейных вен, которое усиливается при надавливании на увеличенную печень. Появляется отёчность голеней и стоп.

- Кардиогенный шок. Развивается при крайней степени левожелудочковой недостаточности, из-за которой снижается сократительная функция миокарда. Это не компенсируется повышением тонуса сосудов и приводит к нарушению кровоснабжения всех органов и тканей, прежде всего жизненно важных. Систолическое артериальное давление падает до 80-70-ти мм рт. ст. и ниже [5] .

- Аневризма левого желудочка. Это ограниченное выбухание тканей сердца, которые подверглись размягчению, истончению и потеряли сократительную способность. Из-за аневризмы определённый объём крови выключается из циркуляции. Постепенно на этом фоне может развиться сердечная недостаточность. При аневризме сердца могут развиваться тромбоэмболические осложнения. Часто возникают приступообразные нарушения ритма. Опасность заключается ещё и в том, что аневризма может расслоиться и разорваться.

- Ранняя постинфарктная стенокардия. Это частые приступы стенокардии напряжения и покоя, возникающие в госпитальном периоде. Иногда может развиваться при недостаточном растворении тромба с помощью тромболитической терапии. При стенокардии прогноз неблагоприятный, так как она может предвещать рецидив инфаркта и даже внезапную смерть.

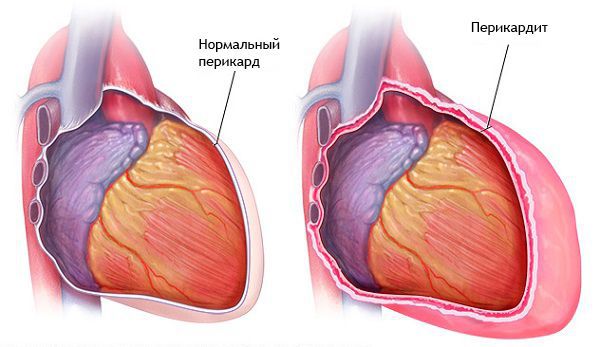

- Перикардит. Воспаление наружной оболочки сердца наблюдается при сквозном и обширном инфаркте. При перикардите, как правило, прогноз благоприятен.

- Тромбоэмболические осложнения. Закупорка кровеносного сосуда тромбом может произойти из-за повышения свёртывающей активности крови, атеросклеротического поражения артерий, тромбоза в зоне инфаркта миокарда, наличия тромба в аневризме левого желудочка. Возникновению тромбоэмболических осложнений способствуют воспаления внутренней оболочки стенок вен нижних конечностей, длительный постельный режим и выраженная недостаточность кровообращения. Важно отметить, что в связи с активным применением терапии, направленной на растворение тромба, тромбоэмболии возникают нечасто, всего лишь у 2-6 % больных.

- Тромбоэндокардит. Это асептическое (без участия микробов) воспаление внутренней стенки сердца с образованием пристеночных тромбов в области некроза.

- Нарушения мочеиспускания. После инфаркта может возникнуть значительное снижение тонуса мочевого пузыря и задержка мочеиспускания. Наиболее часто это имеет место в первые дни заболевания у мужчин пожилого возраста с доброкачественной гиперплазией (увеличением) предстательной железы. Появляются жалобы на невозможность помочиться, ощущение переполненности мочевого пузыря и боли внизу живота.

- Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. У больных могут возникать острые эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта. Причина их развития — выброс в кровь высоких доз глюкокортикоидных гормонов как ответ на стресс, что усиливает выделение желудочного сока. При застойной сердечной недостаточности развиваются отёк слизистых и гипоксия (недостаточное насыщение кислородом), вызывающие изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Острые эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки проявляются болями после еды, возможны ночные и «голодные» боли, изжога, рвота. У лиц пожилого возраста частым осложнением инфаркта становится парез (непроходимость) желудочно-кишечного тракта из-за уменьшения тонуса кишечной стенки и паралича мускулатуры кишечника. Основные симптомы — икота, ощущение переполненности желудка после еды, рвота, выраженное вздутие живота, отсутствие стула, разлитая болезненность живота при ощупывании.

- Постинфарктный аутоиммунный синдром Дресслера. Развивается у 3-4 % больных со 2 по 8 неделю после начала инфаркта миокарда. Иммунная система при этом синдроме начинает атаковать собственные клетки, воспринимая здоровые ткани в качестве чужеродных элементов. Это проявляется в виде следующих симптомов: перикардит (воспаление перикарда), плеврит (воспаление плевры), пневмонит (воспаление в тканях лёгких), лихорадка, повышение в крови эозинофилов, увеличение СОЭ (скорости оседания эритроцитов). Часто в воспалительный процесс вовлекаются суставы, развивается синовит (воспаление в синовиальной оболочке сустава), чаще поражаются крупные плечевые, локтевые, лучезапястные суставы.

- Синдром передней грудной клетки. Синдром плеча и руки. Развиваются у больных с остеохондрозом межпозвонковых дисков шейно-грудного отдела позвоночника спустя несколько недель и даже месяцев после возникновения инфаркта миокарда. При синдроме передней стенки грудной клетки возникает поражение грудинно-рёберных суставов. Появляется припухлость и боль в окологрудинных областях, усиливающиеся при надавливании на грудину и грудинно-рёберные сочленения, при поднятии рук кверху. При синдроме плеча и руки возникают боли в левом плечевом суставе (чаще всего), также могут быть боли в правом или в обоих плечевых суставах. Боли усиливаются при движении.

- Психические нарушения. Нарушения психики обычно развиваются на первой неделе заболевания из-за нарушения гемодинамики мозга, гипоксемии (понижения содержания кислорода в крови) и влияния продуктов распада некротического (омертвевшего) очага миокарда на головной мозг. Чаще всего расстройства психики наблюдаются у больных старше 60-ти лет с атеросклерозом сосудов головного мозга. Возникают психотические (оглушённость, оцепенение, делирий, сумеречные состояния) и непсихотические реакции (депрессивный синдром, эйфория).

Диагностика инфаркта миокарда

Постановка диагноза в большинстве случаев не представляет трудностей. Врач опирается на типичную клиническую картину, данные электрокардиографии и определение в крови биомаркеров некроза сердечной мышцы.

При подозрении на инфаркт миокарда сразу же необходимо выполнить ЭКГ (электрокардиография). Если есть возможность, рекомендуется сравнить ЭКГ, записанную в момент болевого приступа, с ранее зарегистрированной ЭКГ. ЭКГ следует записывать неоднократно, делая динамическое ЭКГ-наблюдение: иногда в первые часы и даже несколько первых дней ЭКГ-признаки инфаркта неубедительны, и только на последующих ЭКГ появляется характерная картина болезни. В стационаре наиболее целесообразно проводить ЭКГ-мониторирование в течение 24 часов от начала развития инфаркта миокарда.

Лабораторные исследования включают в себя:

- Общий анализ крови. Отражает резорбционно-некротический синдром. Начиная с 4-6-го часа инфаркта миокарда на фоне нормальных значений СОЭ начинает появляться лейкоцитоз (повышение числа лейкоцитов) нередко со сдвигом формулы влево. Лейкоцитоз сохраняется до четырёх дней и к концу первой недели снижается. Начиная со второго дня инфаркта миокарда постепенно начинает расти СОЭ. К началу второй недели заболевания число лейкоцитов нормализуется. Сохранение лейкоцитоза и/или умеренной лихорадки более недели свидетельствует о возможном наличии осложнений: плеврита, пневмонии, перикардита, тромбоэмболии мелких ветвей лёгочной артерии и др.

- Биохимический анализ сыворотки крови. Маркерами гибели клеток сердечной мышцы (миоцитов) являются изменения концентрации в крови креатинфосфокиназы (КФК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), аспартатаминотрансферазы (АСАТ), а также содержание в крови миоглобина, кардиотропонинов Т и I (TnI и TnT) [2] .

Эхокардиография позволяет выявить такие осложнения острого инфаркта миокарда, как образование пристеночных тромбов в полостях сердца, появление аневризмы сердца, разрыв межжелудочковой перегородки или отрыв сосочковых мышц. С помощью эхокардиографии выявляется важнейший признак инфаркта миокарда — нарушения локальной сократимости миокарда. Эти нарушения соответствуют распространённости некроза.

Экстренная селективная коронарная ангиография проводится в тех случаях, когда ЭКГ и анализ активности ферментов не дают результатов, либо же их интерпретация затруднена (например, в условиях наличия сопутствующих заболеваний, «смазывающих» картину). Исследование представляет собой рентгеновский снимок сосудов сердца, в которые предварительно введено контрастное вещество. С помощью ангиографии (коронарографии) можно установить закупорку коронарной артерии тромбом и снижение сократимости желудочка. С помощью этого метода оценивают, можно ли провести аортокоронарное шунтирование или ангиопластику — операции, восстанавливающие кровоток в сердце [7] .

Лечение инфаркта миокарда

Пациента с острым инфарктом необходимо оперативно доставить в стационар для профилактики осложнений и повышения шансов на выживание. Система оказания помощи больным инфарктом миокарда включает следующие этапы:

- Догоспитальный этап. Помощь оказывают бригады скорой помощи, они же транспортируют больного в стационар.

- Госпитальный этап. Помощь оказывается в специализированных сосудистых отделениях.

- Реабилитационный этап. Реабилитация проводится в специальных отделениях больниц или специализированных кардиологических санаториях.

- Диспансерное наблюдение и амбулаторное лечение. Диспансеризация в постинфарктном периоде осуществляется в областных или городских кардиологических центрах или в кардиологических кабинетах поликлиник [6] .

На догоспитальном этапе решаются следующие задачи:

- устанавливается точный диагноз. Если это не удаётся, допустимо установление ориентировочного синдромного диагноза в максимально короткое время;

- под язык больному дают таблетку нитроглицерина (или использовать нитросодержащий спрей) и 0,25-0,35 г аспирина;

- боль снимается введением обезболивающих;

- ликвидируется острая недостаточность кровообращения и нарушения ритма сердца;

- больного выводят из состояния кардиогенного шока;

- при клинической смерти производят реанимационные мероприятия;

- как можно скорее транспортируют больного в стационар.

Дальнейшая терапия определяется стадией (периодом) инфаркта миокарда. В остром и острейшем периоде цель лечения — предотвращение увеличения очага омертвения миокарда, устранение боли и других симптомов. Важно восстановить ток крови по сердечным артериям и купировать боль. Интенсивность боли в этом периоде настолько велика, что пациент может погибнуть из-за остановки сердца. Необходимо провести профилактику тяжёлых осложнений. При переходе болезни в подострую стадию и в постинфарктном периоде цель терапии — снижение риска рецидива приступа и возможных осложнений.

Для лечения острого инфаркта миокарда используются лекарственные препараты из различных фармакологических групп:

Обезболивающие препараты. Анальгетики из группы наркотических обезболивающих (морфин, промедол, омнопон) в сочетании с анальгином, антигистаминными препаратами (димедрол). Наиболее эффективной является нейролептанальгезия, когда используется комбинация анальгетика фентанила с сильным нейролептиком дроперидолом. Эффективность применения этих препаратов заметна уже через несколько минут. Исчезает не только боль, но и страх смерти, немотивированная тревога и психомоторное возбуждение. Для снятия психомоторного возбуждения могут использоваться транквилизаторы (диазепам). Для уменьшения гипоксии (снижения кислорода в тканях) используются ингаляции кислорода с помощью носового катетера.

Тромболитическая терапия. Важно восстановить ток крови и растворить тромбы, чтобы омертвение сердечной мышцы на распространялось дальше. Чем меньше зона некроза, тем выше шансы больного на успешную реабилитацию и ниже риск опасных для жизни осложнений. Немедленное применение препаратов (желательно в течение первого часа после приступа) позволяет достичь максимальную эффективность лечения. Допускается временной лимит в пределах трёх часов. Для растворения тромба внутривенно вводятся тромболитические препараты, например, стрептокиназа, урокиназа, альтеплаза. Доза зависит от веса пациента.

Восстановление коронарного кровотока возможно также с помощью хирургического лечения — стентирования или аорто-коронарного шунтирования. Баллонный катетер вводится в узкий участок артерии под контролем рентгеноскопии. При этом атеросклеротическая бляшка «раздавливается», а просвет артерии сердца увеличивается. Затем в просвет сосуда может быть установлен стент (металлический каркас).

Антиагреганты. Препараты из этой группы влияют на клетки крови (тромбоциты и эритроциты). Действие антиагрегантов препятствует слипанию тромбоцитов, улучшая кровоток. Основным применяемыем препаратом является аспирин (ацетилсалициловая кислота). Противопоказания к применению аспирина: кровотечения из желудочно-кишечного тракта, обострение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

Используются также ингибиторы P2Y12-рецепторов тромбоцитов, которые блокируют активацию тромбоцитов. Основные блокаторы — тикагрелор, прасугрел и клопидогрел.

Внутривенные/подкожные антикоагулянты. При остром коронарном синдроме для профилактики тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) в остром периоде применяется нефракционированный гепарин (НФГ), который вводится внутривенно. Эноксапарин, который используется также для профилактики венозных тромбоэмболий, вводится подкожно.

Чтобы ограничить зону ишемии и некроза миокарда необходимо кроме восстановления кровотока в артериях сердца уменьшить гемодинамическую нагрузку на сердце. С этой целью используются нитраты и бета-блокаторы.

Нитраты. Оказывают противоболевой эффект, уменьшают потребность миокарда в кислороде, увеличивают коронарный и коллатеральный (обходной) кровоток, снижают нагрузку на сердечную мышцу, ограничивают размеры очага поражения миокарда. Особенно эффективна комбинация их с бета-блокаторами, приводящая к быстрой положительной динамике ЭКГ и снижению риска внезапной смерти [10] .

Бета-адреноблокаторы оказывают антиаритмическое действие. Цель применения бета-адреноблокаторов (пропранолола, метопролола, атенолола) — уменьшение частоты и силы сердечных сокращений, что поможет уменьшить нагрузку на сердце и потребность миокарда в кислороде. Бета-блокаторы продолжают применять при отсутствии побочных эффектов и противопоказаний неопределённо длительное время [1] .

Прогноз. Профилактика

Общий уровень смертности от инфаркта миокарда составляет примерно 30 %, от 50 до 60 % больных умирают на догоспитальном этапе. Летальность в стационаре составляет около 10 %.

Клинические характеристики, предсказывающие высокую (до 90 %) смертность у больных:

- пожилой и старческий возраст (31 % общей смертности);

- низкое систолическое артериальное давление (24 %);

- высокая частота сердечных сокращений (12 %);

- передняя локализация инфаркта миокарда (6 %).

Смертность среди больных сахарным диабетом и женщин несколько выше.

Смертность среди пациентов с первичным инфарктом миокарда составляет 8-10 % в первый год после острого инфаркта миокарда. Большинство смертей происходит в первые 3-4 месяца. Постоянная желудочковая аритмия, сердечная недостаточность и сохраняющаяся ишемия являются маркерами высокого риска смерти. Низкая переносимость физических нагрузок также ассоциируется с плохим прогнозом.

Профилактика инфаркта миокарда подразделяется на первичную и вторичную [3] .

Первичная профилактика проводится при наличии каких-либо проблем с сердцем, но до того, как произошёл инфаркт. В неё входят:

- Физическая активность — малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, а занятия спортом помогают сбросить избыточный вес, повышающий риск атеросклероза и нагрузку на сердце.

- Отказ от вредных привычек — курение табака способствует развитию и прогрессированию атеросклероза. Алкоголь следует употреблять в небольшом количестве. Излишнее употребление алкоголя оказывает токсическое действие на сердечную мышцу и другие органы, может вызывать аритмии и сосудистый спазм (сужение сосудов).

- Правильное питание — включение в ежедневный рацион свежих овощей, фруктов и зелени. Жирное мясо (свинину) лучше заменить на мясо птицы или кролика. Полезны рыба и морепродукты. Необходимо ограничить приём соли. При экстрасистолии нельзя употреблять пряности, так как они могут спровоцировать развитие аритмии.

- Контроль над стрессом — отдых, полноценный сон (не менее восьми часов в сутки). Стрессы и депрессии могут провоцировать инфаркт, так как под их влиянием происходит спазм сосудов сердца. Некоторым людям необходимо пройти курс лечения у психолога.

- Регулярные посещения кардиолога — после 40 лет осмотр рекомендуется делать ежегодно. Обязательно необходимо делать ЭКГ-исследование, проводить определение липидного профиля (общего холестерина и его фракций), контролировать уровень сахара в крови.

- Контроль за давлением — разрыв атеросклеротической бляшки зачастую провоцирует повышенное артериальное давление. При выявленной артериальной гипертензии необходим своевременный постоянный приём гипотензивных (снижающих артериальное давление) препаратов, назначенных кардиологом.

Вторичная профилактика инфаркта миокарда необходима тем, кто уже перенёс инфаркт. Она направлена на предотвращение повторного инфаркта миокарда и длится всю жизнь. Помимо мер, которые применяются для первичной профилактики инфаркта, обязательно постоянное применение медикаментозных препаратов, назначенных врачом:

- двойная антиагрегантная терапия (аспирин и второй антиагрегант — тикагрелор или клопидогрел) в течение года после инфаркта миокарда для снижения риска сердечно-сосудистых событий; п ервичная профилактика аспирином не нужна;

- бета-блокаторы для уменьшения частоты сердечных сокращений и снижения уровня артериального давления;

- статины для снижения уровня холестерина и предотвращения прогрессирования атеросклероза;

- нитраты для купирования болевых приступов при возобновлении стенокардии;

- ингибиторы АПФ или сартаны для нормализации артериального давления, а также при наличии признаков сердечной недостаточности.

Обязателен регулярный контроль за состоянием больного, уровнем артериального давления, показателями биохимии (в частности уровнем печёночных ферментов и показателями липидного профиля), изменениями на ЭКГ, эхокардиографии. При необходимости проводится суточное мониторирование ЭКГ.

Источник