- Хронический остеомиелит

- Классификация, причины остеомиелит а

- Симптомы остеомиелит а

- Диагностика остеомиелит а

- Хирургическое лечение остеомиелит а

- Остеомиелит

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Наряду с лабораторными способами используются инструментальные методы обследования:

- Лечение

- Остеомиелит челюсти — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость

- Причины остеомиелита челюсти

- Симптомы остеомиелита челюсти

- Патогенез остеомиелита челюсти

- Классификация и стадии развития остеомиелита челюсти

- Виды остеомиелита челюсти

- Стадии остеомиелита челюстей

- Осложнения остеомиелита челюсти

- Диагностика остеомиелита челюсти

- Сбор жалоб

- Осмотр

- Лабораторные исследования

- Инструментальные методы диагностики

- Дифференциальная диагностика

- Лечение остеомиелита челюсти

- Лечение острого и подострого остеомиелита

- Лечение хронического остеомиелита

- Прогноз. Профилактика

Хронический остеомиелит

Остеомиелит – это гнойное поражение костных структур, при котором изначально поражается костный мозг, а затем другие части кости. Остеомиелит включает в свое понятие остит (воспалительные изменения затрагивают кортикальный слой кости), миелит (вовлечение костного мозга), периостит (воспаление надкостницы, иногда с формированием поднадкостничного абсцесса).

Классификация, причины остеомиелит а

Классифицировать остеомиелит можно:

- В зависимости от времени возникновения – первичный и вторичный при котором гнойный процесс переходит на кость с окружающих тканей или при продолжительном обнажении кости в отсутствии надкостницы.

- По происхождению – эндогенный (гематогенная инфекция), экзогенный (посттравматический, ятрогенный , огнестрельный).

- По течению – острый, подострый, хронический.

- По внешним проявлениям – со свищами, без свищей, с остеомиелитической язвой и др.

В практической деятельности гнойного хирурга чаще всего встречается хронический гематогенный и посттравматический остеомиелит. Реже встречается огнестрельный и послеоперационный остеомиелит. Острый гематогенный остеомиелит является проблемой детского возраста (мальчики болеют в три раза чаще девочек), в связи с чем, лечение данного заболевания происходит, в основном, в условиях детского стационара.

Хронический гематогенный остеомиелит – является стадией гнойно-некротичского процесса, которому, как правило, предшествует острая стадия. В 20-30% случаях встречаются первично-хронические формы остеомиелита (абсцесс Бродди, склерозирующий остеомиелит Гарра), которые встречаются у пациентов со сниженном иммунитетом при наличии «дремлющих» очагов инфекции. Типичной локализацией гнойного процесса при хроническом гематогенном остеомиелите являются бедренная и большеберцовая кости.

Посттравматический остеомиелит – хронический остеомиелит после открытых (неогнестрельных) повреждений костей и фактически представляет собой длительно незаживающую рану кости в результате гнойно-некротического осложнения открытого перелома (Никитин Г.Д., 2000).

По данным разных авторов посттравматический остеомиелит чаще всего локализуется на голени и стопе, где образуются наиболее обширные открытые повреждения костных структур.

Посттравматический остеомиелит после открытых переломов может протекать в двух вариантах – с консолидацией зоны перелома и с несросшимся переломом с образованием ложного сустава. В отличие от гематогенного остеомиелита при посттравматическом остеомиелите не происходит образования больших остеомиелитических полостей.

Симптомы остеомиелит а

Симптомы различных форм хронического остеомиелита разнообразны и зависят от возраста больного, локализации, распространенности и длительности процесса. Одной из характерных особенностей хронического остеомиелита является его затяжное течение, сменяющееся периодами обострения и ремиссии. В период ремиссии больного, как правило, ничего не беспокоит. Местные изменения могут проявляться образованием свищей, остеомиелитических язв со скудным отделяемым.

В период обострения отделяемое из свищей и язв значительно увеличивается, изменяется его характер. Появляются общие симптомы воспалительной реакции (повышение температуры тела, тахикардия и др.) Период обострения нередко сопровождается развитием параоссальных флегмон, при которых могут отсутствовать характерные местные признаки гнойного воспаления. В некоторых случаях в воспалительный процесс могут вовлекаться крупные суставы. При этом появляются симптомы гнойных артритов.

Диагностика остеомиелит а

Основным методом диагностики остеомиелита является рентгенологическое исследование. Обязательным является выполнение рентгенографии пораженного сегмента в нескольких проекциях. Однако для оценки распространенности деструктивного процесса в мягких тканях, возможности данного метода сильно ограничены. Для полной характеристики патологического процесса данных обычной рентгенографии, как правило, не достаточно. В большинстве случаев при исследовании крупных суставов и костей необходима компьютерная томография и МРТ, позволяющие выявить или уточнить распространенность деструктивных изменений и секвестров.

Радиоизотопная сцинтиграфия применяется для раннего выявления заболевания, позволяет установить приблизительные размеры и локализацию очага.

Для выявления гнойных затеков и параоссальных флегмон необходимо выполнение УЗИ исследования, позволяющего оценить объем и протяженность гнойно-некротического очага мягких тканей.

При наличии свищей обязательным является фистулография. Этот метод позволяет уточнить распространенность свищевых ходов в мягких тканях, костных структурах и объем патологической полости для адекватного выбора оперативного доступа.

Бактериологическое исследование служит для оценки качественного и количественного микробного состава гнойного очага.

Хирургическое лечение остеомиелит а

Хирургическое лечение хронического остеомиелита делится на два этапа: первый – санация гнойно-некротического очага; второй – восстановительных операций на костях и мягких тканях.

Санирующие операции подразделяются на:

- краевая резекция пораженного участка,

- концевая резекция фрагментов длинной кости

- сегментарная резекция пораженного участка

- ампутация или экзартикуляция сегмента, содержащего пораженную остеомиелитом кость.

- Фистулсеквестрэктомия – иссечение свищевых ходов вместе с костными секвестрами

- Секвестрнекрэктомия – удаление секвестров из секвестральной коробки после остеотрепанации

- Фистулсеквестрнекрэктомия – удаление некрозов, секвестров, грануляций, рубцов и свищей в пределах здоровых тканей

- Трепанация длинной трубчатой кости с секвестрнекрэктомией

- Костно-пластическая трепанация с секвестрнекрэктомией и восстановлением костно-мозгового канала

После операций на костях часто образуются обширные дефекты тканей, требующие восстановительных операций, которые включают:

- Различные виды кожной пластики мягких тканей

- Пломбировка остаточной костной полости биопломбами

- Пластика костной полости тканями имеющими кровоснабжение. Чаще всего для пластики костных полостей используют мышечную пластику. При невозможности выполнения миопластики применяют пластику тканями на микрососудистых анастомозах.

- Замещение сегментарного дефекта длинной кости

- кожно-костным лоскутом на микрососудистых анастомозах

- методом внеочагового остеосинтеза (метод Илизарова): компрессионный остеосинтез, компрессионно-дистракционый остеосинтез, компрессионно-дистракционный остеосинтез с остеотомией

В некоторых случая, когда санирующие гнойный очаг, операции неэффективны, а сам гнойный очаг является источником сепсиса, когда отсутствует перспектива сохранения конечности необходимо прибегать к ампутации конечности. Так же ампутация конечности показана при малигнизации остеомиелитических язв.

В заключение стоит отметить, что проблема хронического посттравматического и гематогенного остеомиелита является сложной и до конца не решенной проблемой гнойной хирургии. Лечение должно быть комплексным, включающим консервативную терапию, активную хирургическую тактику, с радикальным удалением очага осте омиелита с последующим восстановительным этапом, состоящим из различных видов кожно-пластических операций и остеосинтеза.

Источник

Остеомиелит

Остеомиелит — это гнойная инфекция, поражающая костную ткань (остит), окружающую кость надкостницу (периостит) и костный мозг (миелит). Впервые возникший остеомиелит называют острым. В случае длительного течения заболевания с периодами обострения и ремиссии говорят о развитии хронического остеомиелита.

Причины

Остеомиелит развивается в результате попадания бактерий в костную ткань, надкостницу или костный мозг.

Инфицирование кости может произойти эндогенным (внутренним) путем, когда бактерии попадают в костную ткань с током крови по кровеносным сосудам. Такой остеомиелит принято называть гематогенным (в переводе с греческого языка — порожденный из крови). Острый гематогенный остеомиелит чаще встречается в грудном, детском и юношеском возрасте, взрослые болеют им редко.

Гнойное воспаление костей может возникнуть при проникновении микроорганизмов из окружающей среды – это экзогенный остеомиелит. Примером экзогенного остеомиелита является инфекция кости, развившаяся в результате открытого перелома, огнестрельного ранения или после травматологической операции (называют также посттравматический остеомиелит). Другой разновидностью экзогенного остеомиелита является контактный остеомиелит, возникающий при переходе гнойного воспаления на кость с окружающих ее мягких тканей.

Способствуют развитию остеомиелита следующие состояния: злоупотребление алкоголем, курение, употребление внутривенных наркотических средств, атеросклероз сосудов, варикозная болезнь и хроническая венозная недостаточность, сахарный диабет, частые инфекции (3-4 раза в год), нарушение функции почек и печени, злокачественные заболевания (опухоли), перенесенная спленэктомия (удаление селезенки), пожилой и старческий возраст, низкая масса тела, плохое питание.

Симптомы

Клиническая картина обычно характеризуется сверхострым началом болезни с септическими, токсическими симптомами. Температура высокая, у детей старшего возраста остеомиелит начинается ознобом; пульс учащенный, ребенок очень вялый и производит впечатление тяжело больного. В первые дни местные симптомы остеомиелита иногда не выражены, тяжелое общее состояние полностью определяет клиническую картину. Больной обычно жалуется на боли в кости; боль усиливается, пораженная кость становится чувствительной к давлению. Местное покраснение и отек не являются ранними симптомами остеомиелита, но через 2-3 дня от начала при возникновении субпериостального абсцесса эти признаки бросаются в глаза.

При прорыве абсцесса, расположенного под надкостницей, боли уменьшаются и выявляются покраснение, отек, флюктуация.

Диагностика

При осмотре проводят аккуратную пальпацию (ощупывание пальцами) болезненного участка, при этом отмечается состояние кожи (горячая, имеется покраснение и припухлость, образуются волнообразные движения тканей) и общий внешний вид поврежденной зоны (натянутые кожные покровы, «глянцевый» блеск, отечность). С помощью осторожной перкуссии (постукивания) определяют очаг инфекции по усилению боли в конкретном месте припухлости.

Помимо оценки клинических проявлений и ручного осмотра применяются лабораторные методы исследования. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой в развернутом виде показывает сдвиг влево. Это означает, что воспаление в организме вызвано бактериальной природой.

Общий анализ мочи показывает наличие воспаления и почечной недостаточности (при генерализованных формах болезни) путем появления белка, увеличения некоторых показателей.

Биохимический анализ крови показывает воспалительный процесс и отмечает почечную и печеночную недостаточность. При этом изменяются параметры билирубина, белка, снижается показатель глюкозы, а количество некоторых элементов увеличивается.

Наряду с лабораторными способами используются инструментальные методы обследования:

- Ультразвуковое исследование применяют для оценки размеров и формы мышечного поражения.

- Инфракрасное сканирование может показать наличие острых скрытых форм остеомиелита, определив участки с повышенной температурой.

- Рентгенография – самый распространенный вариант диагностирования остеомиелита. С помощью снимков можно определить локализацию некротических процессов, объем и степень выраженности инфекционного очага. С помощью рентгена можно выявить болезнь на ранних стадиях. По мере роста воспаления изменяется характер изображения на снимках, поэтому время протекания болезни можно обозначить с высокой точностью.

- Компьютерная томография – наиболее информативный способ диагностики остеомиелита в любых его проявлениях. С помощью объемных изображений можно получить не только данные о локализации и интенсивности инфекции, но и создать реконструкцию окружающих мышечных тканей и спрогнозировать течение болезни.

Для точного диагноза, который имеет определяющее значение в лечении остеомиелита, необходимо сочетание лабораторных и инструментальных способов исследования.

Лечение

Лечение острого остеомиелита проводится только в стационаре в отделении травматологии. Выполняют иммобилизацию конечности. Проводят массивную антибиотикотерапию с учетом чувствительности микроорганизмов. Для уменьшения интоксикации, восполнения объема крови и улучшения местного кровообращения переливают плазму, гемодез, 10% раствор альбумина. При сепсисе применяют методы экстракорпоральной гемокоррекции.

Обязательным условием успешного лечения острого остеомиелита является дренирование гнойного очага. На ранних стадиях в кости делают трепанационные отверстия с последующим промыванием растворами антибиотиков и протеолитических ферментов.

При гнойных артритах выполняют повторные пункции сустава для удаления гноя и введения антибиотиков, в некоторых случаях показана артротомия. При распространении процесса на мягкие ткани образовавшиеся гнойники вскрывают с последующим открытым промыванием.

В лечении хронического остеомиелита операция показана при наличии остеомиелитических полостей и язв, гнойных свищей, секвестров, ложных суставах, частых рецидивах с интоксикацией, выраженной болью и нарушением функции конечности, малигнизации, нарушении деятельности других органов и систем вследствие хронической гнойной инфекции.

Выполняют некрэктомию – удаление секвестров, грануляций, остеомиелитических полостей вместе с внутренними стенками и иссечение свищей с последующим промывным дренированием. После санации полостей проводят костную пластику.

Источник

Остеомиелит челюсти — симптомы и лечение

Что такое остеомиелит челюсти? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Дунаевской Н. В., стоматолога-ортопеда со стажем в 14 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Остеомиелит челюсти (osteomyelitis of the jaws) — это гнойно-некротический процесс, который развивается в кости и костном мозге челюсти с вовлечением окружающих мягких тканей. Другое название заболевания — «некроз челюсти».

При острой форме остеомиелита в области повреждённого зуба возникает боль, которая усиливается при надавливании на челюсть. Наблюдается выраженный отёк, покраснение и припухлость, лицо становится несимметричным. Пациент жалуется на головные боли и общую слабость, температура тела повышается до 39 °C.

Распространённость

Острым и хроническим остеомиелитом болеют люди всех возрастов и обоих полов. Однако чаще заболевание встречается у мужчин, потому что они, как правило, несвоевременно обращаются за медицинской помощью [8] . Средний возраст пациентов составляет 39 лет [7] .

Выделяют следующие виды остеомиелита челюсти:

- Одонтогенные — развиваются из-за инфекции в зубе и составляют 74,2 % от всех случаев остеомиелита [18] .

- Травматические — возникают после травмы, например при переломе челюсти. Зачастую заболевание развивается, когда пациент обращается в больницу только на 7–10-й день после повреждения [5] .

- Гематогенные — инфекция попадает с током крови из какого-либо органа. Встречаются при хронических и острых инфекциях: скарлатине, дифтерии и хроническом тонзиллите.

Согласно статистике, 15 % больных остеомиелитом поступают в отделение в состоянии алкогольного опьянения и при опросе указывают на частый приём алкогольных напитков, 13 % сейчас или в прошлом употребляли наркотики, следовательно страдают иммунодефицитами.

У 45,7 % больных остеомиелитом, поступивших в стационар, выявлено обострение хронического процесса и нагноение мягких тканей, из которых 47,6 % случаев составляют флегмоны, а 52,4 % — абсцессы.

У 13 % пациентов с остеомиелитом челюсти выявляются гепатиты В и С, а у 2 % — ВИЧ-инфекция [5] .

Причины остеомиелита челюсти

- Позднее обращение к стоматологу — зуб долго болел, но дискомфорт подавлялся домашними методами лечения, например полосканиями с содой и солью.

- Хронические инфекционные и вирусные болезни: тонзиллит, синусит, гайморит и ангина.

- Инъекции или переливание крови, при которых инфекция может попасть в кровоток. В стоматологии часто применяют плазмолифтинг — в область слизистой оболочки дёсен инъекционно вводят обогащённую тромбоцитами плазму собственной крови пациента. При нарушении правил безопасности микробы могут попасть в кровоток.

- Травматизм, частые переломы и ранения.

- Туберкулёз и сифилис суставов.

- Аллергия.

- Иммунодефицит на фоне заболеваний или длительного приёма некоторых препаратов, например при химиотерапии.

- Стрессы, физическое и нервное истощение. При длительном стрессе нарушаются защитные функции организма и человек становится восприимчивым к инфекциям [17] .

- В очень редких случаях — нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава.

Симптомы остеомиелита челюсти

Симптомы зависят от типа остеомиелита, течения болезни и степени поражения тканей.

Симптомы острой формы остеомиелита подразделяются на два вида:

- Местные симптомы:

- В области повреждённого зуба возникает боль. Она усиливается при ощупывании, постукивании и лёгком надавливании на челюсть и мягкие ткани. Неприятные ощущения чаще более выражены на участках рядом с больным зубом и снижаются при давлении на него.

- Поражённый зуб постепенно расшатывается, и возникает синдром «клавиш» — соседние зубы тоже становятся подвижными.

- Шейные и подчелюстные лимфатические узлы увеличиваются и болят.

- В некоторых случаях нарушается чувствительность губ и ухудшаются вкусовые ощущения.

- Общие симптомы:

- возникают головные боли, особенно в области висков;

- развивается общая слабость и утомляемость, нарушается сон;

- температура тела повышается до 39 °C.

После острой стадии наступает подострая. На десне образуется гнойничок или свищ, через который гнойные выделения и воспалительная жидкость выходят наружу.

Затем боль утихает, но очаг инфекции остаётся, поэтому сохраняется высокая температура и нарастает слабость. Если в этот период не обратиться к врачу, то инфекция распространится по всему организму и человек может погибнуть.

Хроническая форма длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Описанные выше симптомы то появляются, то стихают или даже полностью исчезают. При длительном течении болезни зубы становятся подвижными, челюсть утолщается и могут измениться контуры лица.

Как правило, при хроническом остеомиелите пациенты не обращают внимания на болезненные симптомы, а повышение температуры и слабость связывают с простудными заболеваниями [4] .

Патогенез остеомиелита челюсти

Выделяют три теории происхождения остеомиелита:

- Инфекционно-эмболическая теория. Основоположники этой теории считали, что костная ткань воспаляется из-за нарушения кровоснабжения. Инфекция оседает в кровеносных сосудах и закупоривает мелкие капилляры. В результате этого питательные вещества и кислород не поступают к кости, возникает гнойное воспаление и некроз. Данная теория признана некорректной после того, как было подробно исследовано строение кровеносной системы, костей и окружающих тканей [7] .

- Нервно-трофическая теория. Её приверженцы полагают, что остеомиелит развивается при обострениях болезней зубов, например при периодонтите. Также к болезни приводят нарушения в работе иммунной системы. При частых обострениях заболеваний зубов наступает сенсибилизация — иммунные клетки перестают распознавать инфекцию и развивается гнойно-некротический процесс.

- Гематогенная теория. Первоначально воспаление развивается в костном мозге и проявляется отёком и покраснением кожи. Из-за отёка увеличивается внутрикостное давление и, как следствие, сдавливаются сосуды в костном канале. Это приводит к закупорке сосудов и развитию гнойно-некротического процесса [13][14][15] .

Остальные причины — травмы, аллергия, стрессы, нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава — провоцируют развитие остеомиелита без хронического воспаления в зубе. Такой остеомиелит можно отнести к неодонтогенному: травматическому и аллергическому. Но и в этом случае заболевание развивается на фоне нарушенного движения крови по сосудам, ухудшения её свёртываемости и гнойно-некротических процессов.

Классификация и стадии развития остеомиелита челюсти

Остеомиелит классифицируют в зависимости от распространённости, источника инфицирования и рентгенологических признаков.

Виды остеомиелита челюсти

Отдельно выделяют нетипичный остеомиелит челюсти, когда процесс протекает бессимптомно: температура тела не повышается, костная ткань разрушается незначительно, свищи не образуются. Такую форму называют первично-хроническим остеомиелитом [7] [8] .

Стадии остеомиелита челюстей

- Острая — длится 14 суток.

- Подострая — наступает на 15–20-е сутки.

- Хроническая — от 30 суток до нескольких лет.

- Обострение хронического остеомиелита [8] .

Осложнения остеомиелита челюсти

Среди осложнений остеомиелита можно выделить местные и общие. Местные возникают непосредственно в полости рта, а общие затрагивают весь организм. Общие осложнения приводят к тяжёлым последствиям, долго лечатся и иногда заканчиваются гибелью пациента.

Местные осложнения:

- разрушение кости;

- выпадение зубов из-за увеличения их подвижности;

- хроническое воспаление в полости рта;

- появление кист внутри челюсти, что характерно для острой фазы заболевания;

- контрактура височно-нижнечелюстного сустава — состояние, при котором сложно или невозможно открыть рот;

- абсцесс;

- флегмона — разлитое гнойное воспаление мягких тканей;

- лимфаденит — множественное увеличение лимфатических узлов [4][9] .

Общие осложнения:

Диагностика остеомиелита челюсти

Диагностика заболевания включает:

- сбор жалоб;

- визуальный осмотр;

- лабораторные исследования;

- инструментальные методы.

Сбор жалоб

Пациенты обычно жалуются на слабость, недомогание, плохое самочувствие и высокую температуру тела. Они отмечают, что зуб стал подвижным, нарушилась речь, трудно открывать рот и принимать пищу. Некоторые пациенты указывают на отёк лица с «больной» стороны.

- спрашивает о недавних травмах челюстно-лицевой области;

- выясняет, есть ли общие соматические заболевания, например сахарный диабет, болезни мочеполовой системы и желчнокаменная болезнь;

- уточняет, когда возникли симптомы, проявились ли они впервые или уже были раньше;

- узнаёт, как давно пациент посещал стоматолога.

Осмотр

Врач обращает внимание на бледность кожи и асимметричность лица, вызванную отёком мягких тканей. При ощупывании выявляется, что регионарные лимфатические узлы с поражённой стороны увеличены и болезненны. Пациент с трудом открывает рот, язык обложен налётом, изо рта исходит неприятный запах [7] .

При осмотре полости рта заметны покраснение и отёк слизистой оболочки в области больного зуба и близлежащих тканей. Зуб разрушен, подвижен при пальпации, боль усиливается при постукивании по нему. Подвижными и болезненными также могут быть несколько неповреждённых зубов в зоне поражения.

Лабораторные исследования

- Общий анализ крови. На активный воспалительный процесс указывают:

- повышение СОЭ до 40–70 мм/ч;

- лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево;

- положительная проба на С-реактивный белок;

- уменьшение альбуминов и повышение глобулинов;

- рост показателей активности щелочной и кислой фосфатазы.

- Биохимический анализ крови — позволяет исключить сахарный диабет и оценить функции почек и печени.

- Общий анализ мочи — при остеомиелите в ней появляется белок, клетки крови, гиалиновые и зернистые цилиндры.

Инструментальные методы диагностики

Компьютерная томография (КТ) — самый информативный метод диагностики остеомиелита челюсти. Это 3D-исследование, которое позволяет определить очаг инфекции и степень выраженности воспаления, его длительность и характер. С помощью КТ можно выявить не только крупные, но и мелкие образования, единичные и групповые, а также проанализировать, насколько далеко распространилась инфекция.

В некоторых случаях в свищевой ход вводят контрастное вещество. Такой метод исследования с контрастом называется фистулографией [9] [10] .

Рентгенография в первую неделю, как правило, не выявляет изменения в кости — в этот период воспалена только верхушка корня зуба. К концу второй недели кость разрушается и становится прозрачнее.

Дифференциальная диагностика

- между видами остеомиелита: одонтогенным, травматическим и гематогенным;

- острым периоститом;

- добро- и злокачественными новообразованиями;

- поражением полости рта специфическими инфекционными заболеваниями: туберкулёзом, сифилисом, актиномикозом.

Лечение остеомиелита челюсти

Лечение проводится только в стационаре под наблюдением врача и может быть медикаментозным и хирургическим [9] . По отдельности эти методы мало результативны и даже могут навредить пациенту. Схемы лечения зависят от стадии заболевания.

Лечение острого и подострого остеомиелита

При первом посещении срочно удаляют запущенный повреждённый зуб. Затем полость рта тщательно промывают антибиотиками. Это необходимо сделать, чтобы убрать из раны микробов и гной.

В следующие дни рану обрабатывают дезинфицирующими средствами и вводят инъекции противомикробных препаратов. С их помощью удаётся воздействовать непосредственно на очаг инфекции и не дать ей распространиться. В дополнение к основному лечению применяют питательные составы с витаминами С и группы В.

На подострой стадии болезни важно сдержать распространение инфекции и не дать воспалению перейти на окружающие ткани.

Для этого применяют:

- капельницы с антибиотиками;

- препараты, снижающие или подавляющие воспаление;

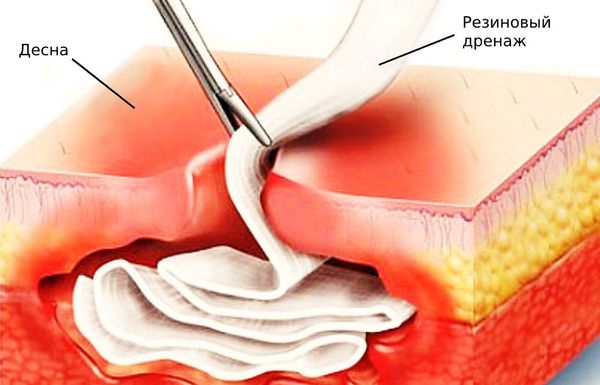

- резиновый дренаж для оттока экссудата.

Также в кровоток вводят витаминные комплексы и препараты, очищающие организм от микробов и продуктов их жизнедеятельности. Конкретные лекарства и дозировки подбирает лечащий врач.

Дополнительной терапией после основного лечения могут стать методы физиотерапии: УВЧ-терапия или лечение непостоянными токами. Считается, что они ускоряют процессы заживления [7] [16] .

Лечение хронического остеомиелита

При появлении некротизированных полостей с распадом кости и окружающих её тканей потребуется операция. Для этого повреждённую область рассекают, поражённые участки убирают и накладывают шину. В дальнейшем с помощью рентгенологических методов врач контролирует, как восстанавливается костная ткань [11] .

Чтобы помочь организму бороться с инфекцией, дополнительно принимают антибиотики в таблетках. Чаще всего назначают Метронидазол и усиливают его эффект препаратами из группы цефалоспоринов 3–4-го поколения.

Если состояние пациента не улучшается, то добавляют фторхинолоны или Рифампицин. Основная задача антибиотиков — не дать бактериям размножаться [7] . Лекарства помогают уменьшить воспаление и удержать патологический процесс в пределах поражённого участка.

Также ротовую полость ежедневно обрабатывают бактерицидными средствами, применяют капельницы с витаминами и плазмозамещающими жидкостями, которые очищают организм от токсинов.

Дополнительно рекомендовано полоскать рот настоями ромашки, зверобоя, мяты и окопника. Фитосредства уменьшают воспаление, ускоряют выздоровление и практически не имеют побочных эффектов.

Прогноз. Профилактика

Если пациент при первых признаках остеомиелита обращается к врачу, то прогноз благоприятный. Если же болезнь запущена, то делать какие-либо выводы сложно: неизвестно, хватит ли у организма сил для борьбы с инфекцией. В тяжёлых случаях могут развиться опасные осложнения, от которых человек может погибнуть [9] .

Самым непредсказуемым является гематогенный остеомиелит. Развитие всех других форм, как правило, можно предотвратить. Для этого достаточно придерживаться простых правил:

- Чистить зубы два раза в день: утром и вечером.

- Посещать стоматолога один раз в 6 месяцев, даже если ничего не болит. Если появилась боль или дискомфорт, сразу же обращаться к доктору, не дожидаясь сроков осмотра.

- Вовремя лечить зубы и не откладывать протезирование.

- Регулярно проходить общее обследование организма, чтобы своевременно выявить хронические заболевания.

- Вовремя лечить инфекционные болезни верхних дыхательных путей.

- Бережно относиться к своему лицу: избегать травм кожи и не трогать ранки грязными руками.

- При катании на электросамокате, велосипеде, гироскутере и роликах надевать шлем.

- При занятии борьбой применять защиту.

- Быть аккуратным с огнестрельным оружием во время охоты.

Источник