- Как восстановить межпозвоночный диск народными средствами

- Причины, узнайте главную!

- Симптомы, которые должны насторожить

- Критерии эффективной терапии, инновационная технология

- Каков принцип действия инновационной терапии?

- Могут ли грыжи диска уменьшиться без операции

- Структурные составляющие грыжи диска

- Механизм уменьшения межпозвонковой грыжи

Как восстановить межпозвоночный диск народными средствами

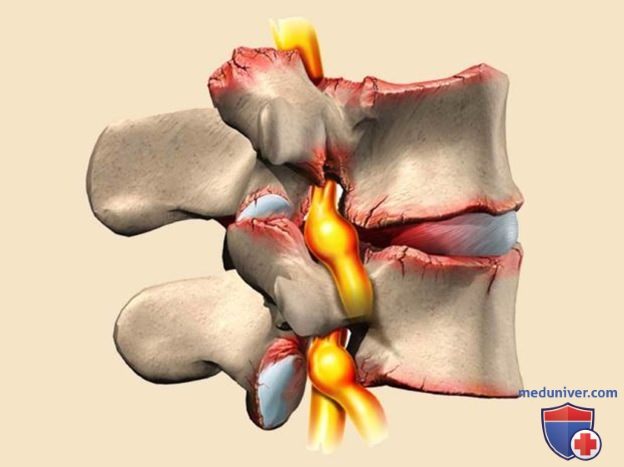

Если кратко, то остеохондроз – это дистрофические изменения суставных хрящей и межпозвонковых дисков. Говоря более простым языком, при данном заболевании суставы изменяют форму, теряют подвижность и гибкость, а межпозвонковые диски из-за нарушения их питания и сдавления стираются. Наиболее распространённое в Европе нарушение позвоночника – это защемление седалищного нерва и межпозвонковая грыжа. Сейчас европейские остеопаты стали активно использовать в лечении остеохондроза позвоночника аппаратную аутогравитационную терапию, но обо всём по порядку.

Остеохондроз может поразить любой сустав, хотя чаще всего от него страдает шейный, грудной или поясничный отдел позвоночника. Ранее данное заболевание было характерным для людей старшего возраста, но в настоящее время особенно в мегаполисах пациенты с этой проблемой молодеют. Виной здесь сидячий образ жизни.

Большинство людей начинает беспокоить остеохондроз после 30 лет, при этом протекать без явных симптомов. То есть проблема уже есть, но человек может никак не догадываться о ней. После 35 лет заболевание начинает проявлять себя выраженными болезненными ощущениями и появлением нескольких грыж. Поэтому заняться коррекцией позвоночника следует уже к 30 годам, чтобы не прийти к варианту терапии уже назревшей грыжи межпозвонкового диска или выраженной дегенерации межпозвонковых суставов. Зная цену лечения запущенных случаев, в Европе широко развита терапия на ранних стадиях остеохондроза с использованием специализированных аппаратов для клинического и домашнего применения.

Причины, узнайте главную!

Нельзя сказать, что медицина досконально установила причины появления остеохондроза. Но основные факторы известны:

— cидячая работа;

— нарушение осанки и искривление позвоночника;

— чрезмерные нагрузки из-за статического напряжения (сидячий образ жизни);

— перенапряжение и спазм мышц из-за стресса, длительного нахождения в положении сидя;

— травмы;

— избыточный вес;

— чрезмерные физические нагрузки;

— и т.д.

Наибольший вклад в дегенерацию позвоночника вносят перегрузка его мышц и их спазм из-за сидячего образа жизни. К сожалению, большинство людей не может поменять свою жизнь и отказаться от офисной работы или регулярного вождения автомобиля, а, значит, столкнется с остеохондрозом и его последствиями.

Симптомы, которые должны насторожить

Главной опасностью является то, что более 60% людей, не ощущают развитие остеохондроза и появления грыжи. Стандартными симптомами являются болевые ощущения в шее, груди, спине или пояснице. Чаще всего они носят ноющий характер, усиливаясь при движении.

Чаще в спине или шее ощущается дискомфорт, тяжесть, тянущее чувство. Такое отсутствие прямой боли должно ещё больше насторожить. В этом случае стоит сделать УЗИ или рентген в беспокоящей области, чтобы определить есть ли там грыжа или развивающаяся дегенерация позвонков.

Более ранняя диагностика необходима, так как в в ходе развития остеохондроза ключевыми нарушениями являются: дегенерация межпозвонковых суставов и развитие протрузии. При этом в первые 10 лет наличия этих нарушений человек боль может не ощущать, так как образующиеся грыжи не сдавливают нерв. В этом случае боль не возникает, но появится на этапе развития артроза и стирания диска почти на 50%. А это уже «посадит» вас на регулярные уколы, массажи с постоянными болями в спине. Вот почему следует пройти диагностику позвоночника после 30 лет и начать периодически использовать аппараты для расслабления околопозвоночных мышц и декомпрессии дисков.

Треть людей всё же ощущает болезненность из-за спазма мышц позвоночника. В этих случаях есть чёткий сигнал для прохождения терапии без диагностики.

Если же в это время ничего не делать, то человеку будет обеспечено поражение нервных корешков, произойдёт нарушение чувствительности, появится мышечная слабость, диск начёт постепенно разрушаться, а стоимость терапии такого состояния переваливает минимум за 150 тысяч рублей.

Критерии эффективной терапии, инновационная технология

Лечение остеохондроза можно разделить на несколько типов:

• для снятия острой боли;

• устранения основных причин возникновения;

• общеукрепляющие процедуры.

Большинству людей известно о применении медикаментов, инъекций и мануальной терапии. Поэтому в статье раскроем инновационную технологию, завоевавшую популярность в Европе, которая позволит значительно и долгосрочно улучшить состояние позвоночника. А по стоимости будет доступна каждой семье (от 3 тысяч рублей).

В основе данной технологии лежит аутогравитационная терапия. Она заключается в локальном вытяжении (тракции) позвоночника с устранением спазмированности мышцы – метод, доказавший свою эффективность в США, России и Европе на более чем 10 000 пациентах. Он был разработан в конце 20 века в России и на его основе было создано несколько аппаратов (Sacrus Mag, Sacrus Phisio и Cordus) для комплексной терапии позвоночника, которые за последние 3 года стали активно экспортироваться в Европу.

Каков принцип действия инновационной терапии?

При данной терапии связки и мышцы позвоночника локально расслабляются под воздействием погруженных в них акупрессурных выступов специализированных аппартов (Sacrus Mag, Cordus). Безопасным критерием силы воздействия является вес самого пациента. Это обеспечивает мягкость, безтравматичность и сжатые сроки терапии (от 1 недели). Именно это и ценится европейскими медиками. А повышенная эффективность воздействия обеспечивается наличием в данных аппаратах дополнительных функций в виде — режимов вибрации для более комфортного и быстрого расслабления спазмированых мышц и напряженных связок, микротоковой терапии (Sacrus Phisio) для улучшения нервной проводимости, активации восстановительных процессов в организме и повышения качества сна.

При процедуре локального расслабления спазмированных мышц позвоночника увеличивается межпозвонковое пространство. Это позволяет избавить диск от сдавления и снизить нагрузку на позвонки. Одновременно мышцы через 2 минуты рефлекторного напряжения расслабляются и растягиваются, позволяя позвонкам центрировать своё положение. Так выравнивается осанка.

Эти позитивные изменения позволяют вернуть естественные изгибы позвоночника для его лучшей амортизации и улучшить питание (гидратация) межпозвонковых дисков.

Зажатость нервов (туннельный синдром) и блокада позвонков пропадает, восстанавливая нормальную подвижность позвонков и предотвращая дегенерацию фасеточных (боковых) суставов. При локальном вытяжении спазмированного сегмента позвоночника и снятии нагрузки межпозвонковые диски способны реабсорбировать жидкость и восстанавливать свою структуру.

Всё это позволяет остановить прогресс остеохондроза и убрать обострение болезни.

Преимуществом аутогравитационной терапии является возможность проводить лечение дома самостоятельно. Для этого можно воспользоваться аппаратом Sacrus или Cordus, в зависимости от локализации остеохондроза.

Sacrus обладает мягким, почти безболезненным воздействием на зоны крестца, шеи и спины, а Cordus позволяет эффективно лечить остеохондроз с наличием грыж или протрузий от шеи и до середины поясницы. После завершения сеансов лечения — можно ими же проводить укрепляющую терапию для восстановления мобильности позвоночника и предупреждения развития остеохондроза.

— Вернуться в оглавление раздела «Неврология.»

Источник

Могут ли грыжи диска уменьшиться без операции

Могут ли грыжи диска уменьшиться без операции? Если коротко ответить на этот вопрос, то да, грыжа диска могут уменьшиться без операции, но есть нюансы.

Для их понимания необходимо знать:

- Какие стадии (морфологические варианты) грыж межпозвонковых дисков бывают.

- Из каких структур состоит тот или иной вариант грыжи.

- Каков механизм уменьшения грыж позвоночника.Стадии (морфологические варианты) грыж межпозвонковых дисков

При нейровизуализационной диагностике (магнитно-резонансной томографии) могут быть выявлены следующие стадии (морфологические варианты) грыж межпозвонковых дисков:

Первая стадия грыжи диска ─ протрузия. Суть ее заключается в появлении локального выпячивания диска, занимающего менее 50% его окружности при котором разрыв фиброзного кольца не достигает наружных его отделов.

Вторая стадия или второй морфологический вариант грыжи ─ это грыжа диска при которой имеется полный разрыв фиброзного кольца и выход части пульпозного ядра через трещину в фиброзном кольце за пределы анатомических границ диска под заднюю продольную связку накрывающую задние отделы тел позвонков и дисков.

Третья стадия грыжи диска ─ транслигаментарная экструзия, развивается когда оказывающая давление на заднюю продольную связку часть пульпозного ядра прорывает ее, выходя далее за пределы подсвязочного пространства. После выхода пульпозного ядра за связку, часть его может отделиться сформировав транслигаментарный секвестр.

Структурные составляющие грыжи диска

Из чего структурно состоят грыжи диска:

Протрузия состоит главным образом из растянутого, часто имеющего несквозные трещины, участка фиброзного кольца и соответствующего ему топически участка задней продольной связки.

Сублигаментарная экструзия представлена частью пульпозного ядра, элементами разорванного фиброзного кольца и участком задней продольной связки.

Транслигаментарная экструзия состоит из двух участков. Первый транслигаментарный, представленный тканью пульпозного ядра, второй сублигаментарный, состоящий из сублигаментарного фрагмента пульпозного ядра, участков разорванного фиброзного кольца. Между сублигаментарным и транслигаментарным фрагментами расположена, имеющая разрыв, задняя продольная связка.

Транслигаментарная секвестрация состоит из таких же участков, что и транслигаментарная экструзия, плюс отдельно лежащий фрагмент пульпозного ядра.

Механизм уменьшения межпозвонковой грыжи

На сегодняшний день наиболее научно доказанным механизмом консервативного уменьшения (регресса) грыжи диска является резорбция, то есть рассасывание грыжи диска. Как указывалось ранее разные морфологические варианты грыж имеют различную структуру, то есть у них разные составные компоненты. Рассасыванию за счет процесса резорбции из всех перечисленных компонентов грыж (участки фиброзного кольца, задней продольной связки и пульпозного ядра) может подвергаться только пульпозное ядро. Рассасывание фиброзного кольца и задней продольной связки невозможно. Отсюда вытекает первое правило: чем больше объема грыжи представлено пульпозным ядром, тем больше шансов на рассасывание грыжи. Пульпозного ядра в грыже тем больше, чем больше сама грыжа. Объем грыжи, занимаемый участками фиброзного кольца и задней продольной связки более или менее постоянен для большинства грыж, а вот объем пульпозного ядра сильно разнится. Так, протрузии практически не содержат пульпозного ядра, сублигаментарные экструзии могут содержать различные объемы пульпозного ядра от минимальных до значительных, транслигаментарные экструзии содержать обычно достаточно большие объемы пульпозного ядра, как и транслигаментарные секвестрации, у последних, кроме того, отделившийся фрагмент представлен исключительно пульпозным ядром. Таким образом, можно сделать вывод, что в наибольшей степени резорбции подвержены транслигаментарные грыжи и большие сублигаментарные экструзии.

Однако просто наличия достаточно больших объемов пульпозного ядра еще недостаточно для того чтобы грыжа диска рассосалась. Необходимо чтобы данное пульпозное ядро имело возможность проконтактировать с сосудистой системой. Известно, что сосуды являются основным поставщиком иммунным клеток, способных распознавать чужеродные частицы. Пульпозное ядро не знакомо иммунной системе, поскольку изначально изолировано от нее в виду того, что не имеет прямого кровоснабжения. Поэтому когда оно выходит за пределы своих анатомических границ и вступает в контакт с сосудистой системой, иммунные клетки начинают распознавать его как нечто чужеродное и пытаются уничтожить. Процесс уничтожения сводится к поглощению («откусыванию») участков пульпозного ядра иммунными клетками, главным образом макрофагами, с последующим их выведением за пределы позвоночного канала через сосуды. Отсюда вытекает второе правило: наилучшим образом резорбции подвергаются грыжи при которых имеется прямой контакт пульпозного ядра с сосудами. Сосудов, как известно, нет в подсвязочном пространстве, но они представлены в огромном количестве в виде эпидуральных венозных сплетений за пределами задней продольной связки. Отсюда следует, что наибольшие шансы на рассасывание имеют транслигаментарные грыжи ─ экструзии и секвестрации и наилучшим образом рассасывается именно транслигаментарный фрагмент пульпозного ядра, поэтому нет ничего удивительного в рассасывании секвестров. Сложнее дело обстоит с большими сублигаментарными экструзиями. С одной стороны, они содержат большие объемы пульпозного ядра и теоретически могут подвергнуться резорбции, но, с другой стороны, под связкой нет сосудов, а прямому контакту пульпозного ядра с сосудами мешает задняя продольная связка, а следовательно контакт иммунной системы с незнакомым ей пульпозным ядром, и как следствие, его резорбция затруднены. Однако клиническая практика показывает, что резорбция больших сублигаментарных экструзий тоже часто оказывается возможной, что может быть связано с передислокацией (отодвиганием) задней продольной связки выступающим пульпозным ядром и повышением доступности посвязочного фрагмента пульпозного ядра для иммунных клеток.

При протрузиях контакт пульпозного ядра с эпидуральными венозными сплетениями, а следовательно клетками иммунной системы, невозможен вообще, поскольку отсутствует полный разрыв фиброзного кольца.

Следует еще отметить один из важнейших аспектов, от которых зависит способность грыжи к рассасыванию ─ это ее плотность. Говоря о плотности грыжи, мы подразумеваем плотность той ее части, которая представлена пульпозным ядром, поскольку фиброзное кольцо и задняя продольная связка изначально плотные и не могут быт подвергнуты рассасыванию, а вот пульпозное ядро, входящее в состав грыжи, может быть изначально как очень мягким, так и чрезвычайно плотным. Чем мягче грыжа, тем больше шансы, что она рассосется, поскольку для резорбции необходим не только контакт пульпозного ядра с клетками иммунной системы, но способность пульпозного ядра не сопротивляться врастанию сосудов, образуемых под воздействием веществ, выделяемых иммунными клетками. Сосуды способны, образуясь на периферии грыжи, врастать в нее, в последующем выполняя роль, так называемых, проходов по которым иммунные клетками заходят внутрь грыжи и обеспечивают дальнейшее поглощение фрагментов пульпозного ядра с их последующим выведением по тем же проходам в сосудистое русло. При этом сам факт врастания сосудов в грыжу, делает ее уже гораздо мягче, превращая постепенно в грануляционную ткань, не представляющую опасность для нервных структур. Понимая данный механизм размягчения и последующей резорбции грыжи диска, становится очевидным, что чем плотнее входящий в состав грыжи фрагмент пульпозного ядра, тем сложнее сосудам в него врастать и тем меньше шансов на уменьшение грыжи. Остается лишь добавить, что чем дольше существует грыжа, тем она обычно плотнее.

Резюмируя вышесказанное можно сделать следующие выводы:

- Уменьшение грыжи диска возможно за счет резорбции (рассасывания).

- В наибольшей степени резорбции подвержены транслигаментарные грыжи ─ экструзии и секвестрации, при этом транслигаментарный компонент рассасывается легче и быстрее.

- Протрузии не подвержены резорбции, поэтому уменьшение их размеров почти никогда не происходит.

- Сублигаментарные экструзии ─ самый сложный вид грыж в плане прогнозирования возможности их резорбции. При этом вероятность рассасывания больших и мягких сублигаментарных экструзий выше, чем маленьких и плотных.

Источник