Две кареты на всю Москву: с чего началась история скорой помощи

28 апреля 1898 года. С этого дня ведет свою историю московская служба скорой помощи. Тогда в городе появились две крытые повозки, запряженные лошадьми. Места внутри было мало: туда помещались одни носилки с пациентом. Медицинская бригада состояла из врача, фельдшера и санитара. И в 1898 году на весь город приходилось лишь шесть врачей скорой помощи.

Кареты Кузнецовой и санитарный автомобиль Поморцева

Первые кареты скорой помощи закупили в Париже на деньги купчихи Анны Кузнецовой. Москвичи их так и называли — кареты Кузнецовой. Повозки разместили при полицейских участках — Сущевском и Сретенском. Оно и неудивительно, ведь до этого роль скорой помощи выполняли стражи порядка. Пострадавшие в несчастных случаях сначала попадали в полицейские приемные покои, где им оказывали первую помощь. Теперь же при участках открыли две специализированные станции скорой помощи.

Уже за первые два месяца кареты Кузнецовой выехали на 82 вызова. А 13 июля 1898 состоялось боевое крещение. На Иерусалимском проезде обрушилась кирпичная стена. В результате пострадали девять человек. На вызов выехали обе кареты, всем пострадавшим была оказана помощь, пять из них были госпитализированы.

В 1899 году в Москве открыли еще три станции скорой помощи — при Лефортовском, Таганском и Якиманском полицейских участках. Через год запустили еще одну станцию — при Пречистенском пожарном депо. Седьмая начала работать в 1902-м. Еще через год в Москве появилась карета, которая возила беременных женщин в родильный приют братьев Бахрушиных. В первые годы скорую помощь финансировали энтузиасты. Город начал выделять деньги на эту службу только в начале XX века.

В 1908 году студенты-медики создали Общество скорой помощи. Они поставили цель вывести медстанции из подчинения полиции. Но городские власти на это не соглашались, поэтому в 1912 году члены общества купили автомобиль и организовали Долгоруковскую станцию скорой помощи. Санитарную машину всем необходимым оборудовал доктор Владимир Поморцев. В 1913 году этот автомобиль получил награду на выставке в Санкт-Петербурге и был куплен Военным министерством.

Советский этап

После Октябрьской революции начался новый этап развития скорой помощи. Вопросом медицинского обслуживания новые власти занялись в 1919 году. Тогда Московский совет рабочих депутатов учредил городскую станцию скорой помощи. Сейчас она носит имя Александра Пучкова, который возглавил ее в 1923 году и занимал этот пост до самой смерти в 1952-м.

С его именем связан особый этап в истории отечественной медицины. В 1921 году он стал руководителем Центрального городского пункта перевозки больных сыпным тифом, а в январе 1923-го возглавил станцию скорой помощи при Шереметевской больнице.

Пучков разработал принципы работы скорой помощи, которые внедрялись по всей стране. В прошлом году отмечалось 130-летие со дня его рождения. К этой дате приурочили открытие музея скорой помощи. Самый крупный его экспонат — знаменитая карета Кузнецовой.

С 1926 года в Москве к больным начали выезжать на дом. Сначала это делали на мотоциклах, а потом и на специальных автомобилях. Через год в столице появилась неотложная психиатрическая помощь: к проблемным пациентам отправляли психиатра.

В 30-х годах прошлого века в столице было пять подстанций скорой помощи. Шестую открыли в 1940 году. Тогда же станция скорой медицинской помощи перешла в непосредственное подчинение Мосгорздравотдела.

В 1960-х в службе скорой помощи создаются специализированные бригады — противошоковая, токсикологическая, неврологическая, педиатрическая и бригада для оказания помощи при инфарктах миокарда. В это же время в городе было открыто еще шесть подстанций.

С 1970 по 1984 год станцию скорой помощи возглавлял Николай Каверин. При нем количество подстанций возросло до 40. Каверин объединил московскую станцию скорой помощи с районными пунктами неотложной помощи, реорганизовал работу оперативного отдела, создал множество вспомогательных служб, ввел должности старших диспетчеров и старших эвакуаторов. Итог его деятельности — к 1984 году столичная станция скорой помощи превратилась в одно из крупнейших медицинских учреждений СССР.

Самая быстрая в Европе

Сейчас московская скорая помощь — это 1020 бригад, более двух тысяч врачей и свыше 7,5 тысячи фельдшеров. В составе станции скорой медицинской помощи находится 58 подстанций и 107 мобильных постов, в том числе работающих на городских трассах.

Скорая помощь в Москве — одна из самых оперативных в мире и самая быстрая в Европе. В Лондоне в среднем скорая помощь доезжает до места, где произошло ДТП, за девять минут, тогда как московская скорая делает это в среднем за восемь минут. Доставка пациента от дома до больницы занимает примерно 50 минут, в Париже это происходит в среднем за 1,5 часа.

За прошлый год в единый городской диспетчерский центр поступило около четырех миллионов вызовов скорой помощи. «Ежедневно в диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи звонят до 15 тысяч москвичей. Мы увеличили количество диспетчеров в нашем центре, переформатировали работу оперативного отдела, и сейчас среднее время ожидания ответа оператора не превышает пяти секунд. Среднее время прибытия к больному — около 13 минут, время доезда машины на ДТП — восемь минут», — говорит главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы Николай Плавунов.

В ближайшие три года в Москве откроют новые подстанции скорой помощи в поселке Северном, Троицке и Котлякове и начнут строить еще шесть подстанций в Щербинке, Московском, Киевском и Коммунарке. Также идут работы по строительству нового здания для подстанции № 17 на улице Летчика Бабушкина и подстанции № 3 на улице Ленинская Слобода.

Источник

АМО против Мерседесов: какими были первые «скорые помощи»

Опыт первого серийного производства карет «скорой помощи» в СССР относится к середине 20-х годов. Нетрудно догадаться, что те машины не выдерживали никакой критики — переделанные из итальянских грузовиков, холодные, тряские, маломощные. На счастье особо удачливых больных, параллельно с АМО работали и импортные Мерседесы. О том, как зарождалась служба «скорой помощи» — в нашем первом материале из серии, посвящённой специальным медицинским автомобилям Советского союза.

Истоки

С лужба скорой медицинской помощи в её современном виде зародилась по историческим меркам недавно – в конце XIX века. До этого лечением больных занимались, в основном, семейные и земские врачи. Но росли города и фабрики, а вместе с ними – число несчастных случаев и болезней.

Начиная с 1881 года, в европейских столицах и больших городах Российской империи при различных медицинских учреждениях стали создаваться службы скорой помощи: сначала в Вене, потом в Берлине, потом в Риге. Варшаве, Лодзи, Вильно, Киеве. 28 апреля 1898 года скорая помощь появилась и в Москве. Транспортом служили, конечно же, кареты на конной тяге.

Вскоре появились и автомобили, в первые десятилетия ХХ века, активно вытеснявшие лошадей, и, разумеется, медицинская служба приняла их на вооружение. Но архаичное словосочетание «карета скорой помощи» оказалось на редкость живучим. Оно иногда встречается даже сейчас.

Датой появления первой в мире санитарной машины считается 1 марта 1900 года, когда моторный экипаж появился в распоряжении медиков Нью Йорка. Но это был не автомобиль, а… электромобиль! В начале ХХ века в разных странах шли активные эксперименты по внедрению электрической тяги на самоходном безрельсовом транспорте. Электричество тогда ещё казалось серьёзной альтернативой двигателю внутреннего сгорания.

Первые в России

Временем появления первого в России медицинского автомобиля с носилками считается 1907 год. Тогда в Санкт-Петербурге на Международной автомобильной выставке был представлен медицинский автомобиль на шасси ныне здравствующей французской фирмы Renault с русским кузовом фабрики Фрезе, первого в нашей стране автозавода. Для начала прошлого века это была типичная практика: автомобильная фирма строит только ездящее своим ходом рамное шасси со всеми агрегатами и капотом, а кузов по желанию заказчика изготавливает специальная кузовная фабрика, выросшая из каретной мастерской. И в России существовал ряд мастерских, строивших кузова на иностранных шасси.

Первая машина скорой помощи в Москве куплена Обществом скорой помощи на пожертвования частных меценатов в 1912 году. Обратите внимание – речь пока шла о единичных или единственных на целый большой город медицинских автомобилях. Данные о марке шасси точно не установлены, но известен конструктор кузова этой «скорой», врач В.П. Поморцев. Через год свой вариант медицинского кузова представил владелец известной московской каретной фабрики Пётр Петрович Ильин.

Он продолжал старую династию каретников — семейное предприятие основано его предками ещё в 1805 году. В ХХ веке Ильин не только начал строить кузова, он сотрудничал с европейскими фирмами, продавая их машины и запчасти, даже готовил свою фабрику к производству самих автомобилей. Его вероятным партнёром, скорее всего, стала бы французская фабрика La Buire. Своей будущей продукции Ильин успел дать марку «Руссо-Бьюир». Но затем случился большевистский переворот.

В революцию Ильин не погиб и не иммигрировал, а начал сотрудничать с большевиками, и в результате в 20-х остался работать на своём бывшем предприятии директором (по другой информации – главным инженером).

Толчок массовой постройке медицинских кузовов дала, конечно же, Первая мировая война. Для перевозки раненых создавали целые автоколонны. В медицинские машины переоборудовали любой подходящий транспорт: лимузины, грузовики, полугусеничные шасси.

На фото: Санитарная колонна времён Первой мировой

Но вот гражданской службе скорой помощи война и революция нанесли огромный урон. Так, когда в июле 1919 года на Коллегии врачебно-санитарного отдела Московского Совета рабочих депутатов, проходившей под председательством известного врача Н.А. Семашко, было принято решение об организации в столице станции скорой помощи, в распоряжении московских медиков было только две стареньких машины.

На фото: Медицинская машина Первой мировой

Первый блин

Серьёзное возрождение службы началось в Москве в 1923 году, когда её возглавил другой сильный руководитель и известный врач Александр Сергеевич Пучков. Именно при нём встал вопрос о закупке новых машин скорой помощи с носилками и легковых машин неотложной помощи для разъезда врачей на вызовы. По имеющейся информации, на нэповские червонцы были куплены машины Mercedes (обратите внимание – ещё без Benz), Adler и FIAT.

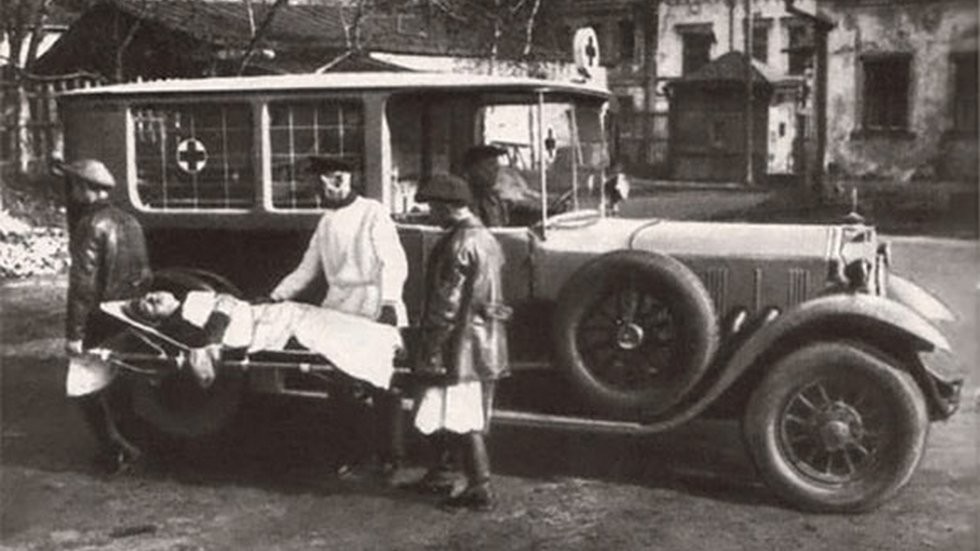

На фото: Мерседес и его пациент

В день седьмой годовщины Октябрьской революции по Красной площади прошли первые советские автомобили, которые ждал выпуск крупными сериями, грузовики главного тогда автозавода страны – АМО-Ф15. 1,5-тонная машина, как тогда посчитали, подходила для разных целей, в том числе для скорой помощи. На АМО был мощный кузовной цех, где спроектировали и построили первый советский автомобиль медицинской службы.

На фото: АМО в скорой

Примерно тогда же для нужд скорой помощи закупили в Германии специальные машины на шасси легкового автомобиля большого класса Mercedes-15/70/150PS. В руках медицинских работников сошлись лицом к лицу отечественный автомобиль и иномарка.

На фото: Мерседес на выезде

Для продукции завода АМО это был настоящий позор. Скорая помощь московской постройки привела в ужас и врачей, и водителей, и больных. Дело в том, что на заводе не внесли никаких изменений в грузовое шасси. Судите сами: честная железная машина, рассчитанная на полторы тонны поклажи, повезла по булыжнику и грунтовкам от силы пять человек – шофёра, врача, фельдшера, санитара и больного.

Какая получилась плавность хода? Правильно, абсолютно недопустимая для медицинского автомобиля! Трясло беспощадно, доставляя пациентам порой невыносимые страдания, а иногда вызывая летальный исход! Кузов не отапливался. Рабочее место водителя оказалось исключительно неудобным. Руль находился справа (особенность, унаследованная от итальянского прототипа FIAT, на Аппенинах правый руль сохранялся на грузовиках до 60-х годов). А рычаг ручного тормоза стоял… за бортом кабины. Вероятно, иногда после рабочей смены медикам приходилось оказывать помощь… своему же шофёру! Всё это дополнялось маломощным 35-сильным двигателем.

На этом фоне изделие уважаемой немецкой фирмы, закупленное «Мосздравотделом» казалось сказкой! Да, Mercedes внешне выглядел архаично даже для тех лет. Высокий, как у дореволюционных лимузинов, угловатый кузов, колёса со спицами, открытое с боков рабочее место водителя и переднего пассажира. Украшали его только стильная облицовка в форме «домика», огромные фары и знаменитая эмблема-звезда. Зато шасси с длинной базой обладало плавностью хода представительского легкового автомобиля и мощным двигателем. В просторном медицинском салоне находилось двое носилок, и он был оснащён двумя отопительными устройствами. На машине присутствовал даже специальный сигнал.

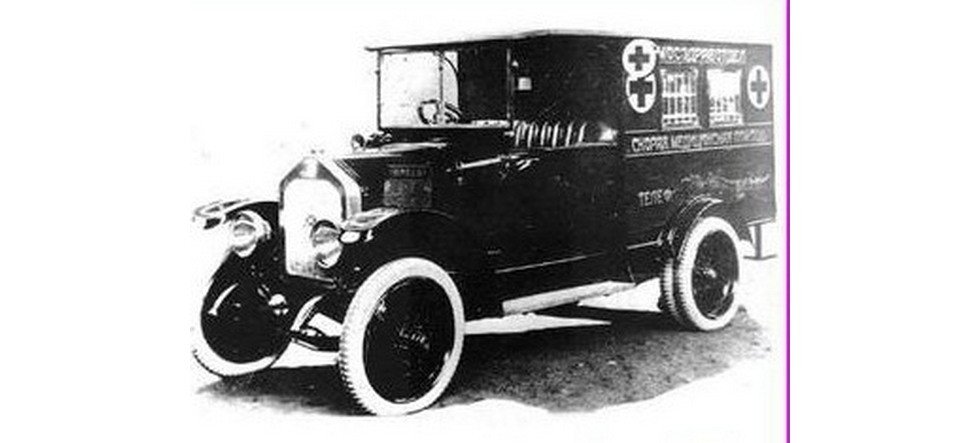

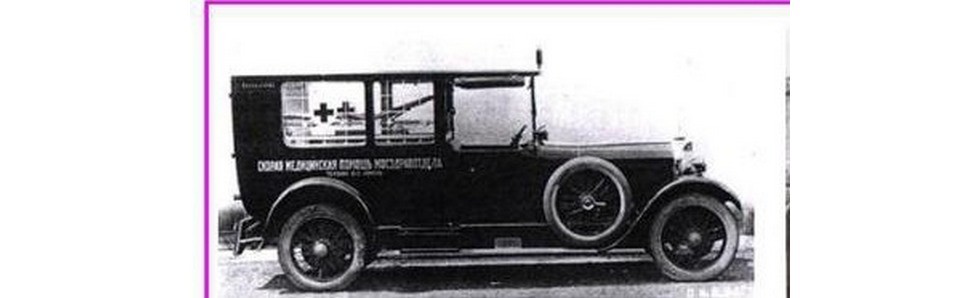

На фото: Мерседес «Мосздравотдела»

Добротные немецкие двигатель и агрегаты никак не могли «убить» ни наши тогдашние дороги, ни наш бензин, ни наши уровень техобслуживания и качество смазочных материалов. «Мерседесы» прослужили советским медикам едва ли не до начала Великой Отечественной войны при больших суточных пробегах.

Наступают 30-е.

Но НЭП заканчивался, и с ним уходила возможность покупать дорогие иномарки. А начиналась индустриализация, предусматривавшая массовый выпуск советских автомобилей. Отвечавший за закупку лицензии за рубежом председатель «Автотреста» М.Л. Сорокин выбрал для производства в СССР «наиболее дешёвый тип автомобиля» – американский Ford A/AA.

Уже в 1930 году из США пошли машино-комплекты для сборки на московском заводе КИМ и на нижегородском Первом автосборочном заводе в Канавино. Появилось новое шасси для постройки медицинских автомобилей, опять 1,5-тонный грузовик! К счастью, у грузового Ford, в отличие от АМО и будущего ГАЗ-АА, сзади были односкатные колёса.

Именно на базе «советских Фордов» ремонтные предприятия, обслуживавшие медицинские учреждения, начали разрабатывать свои проекты специальных медицинских кузовов. Известны, как минимум, два таких проекта – Московский и Ленинградский.

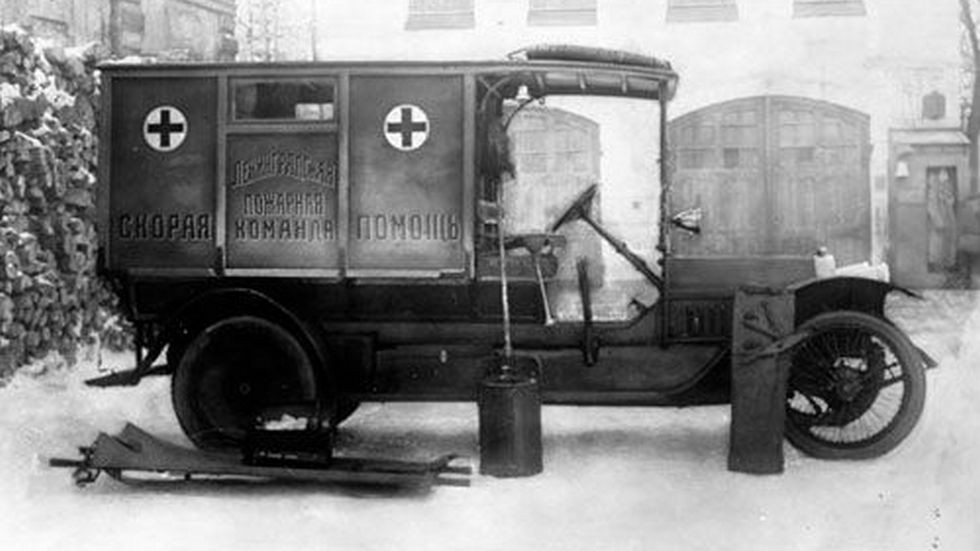

На фото: Бригада скорой помощи, подчинённая ленградской пожарной команде

Московский вариант даже строили в кузовном цехе завода АМО/ЗИС. Наконец, водитель и пассажир сели в закрытую кабину, хотя и не очень удобную. Чтобы победить недопустимую грузовую «плавность хода», на машины стали устанавливать ящики для балласта – мешков с песком. В силу схожих размеров, эти кузова незаводского происхождения потом достались по наследству советским «полуторкам» ГАЗ-АА.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)