Как обеспечить проходимость дыхательных путей первая помощь

После регистрации апноэ немедленно уложите пострадавшего на жесткое основание с опущенным головным концом.

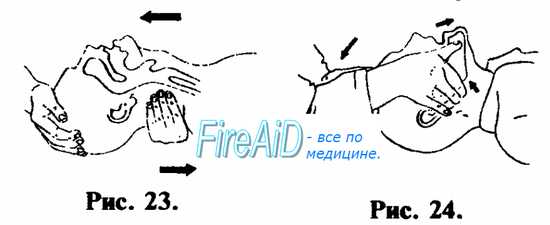

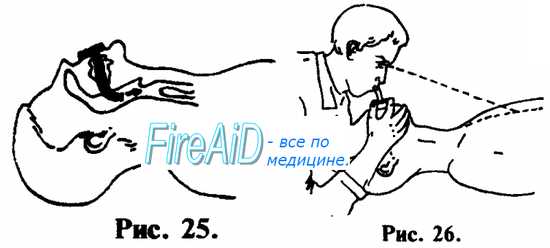

Разогните шейный отдел позвоночника (см. рис. 23) или выведите нижнюю челюсть вперед (см. рис. 24) — этим устраняется западение корня языка.

Освободите ротовую полость и глотку любыми доступными методами от слизи, рвотных масс и т. д., установите воздуховод (при его наличии) (см. рис. 25), после чего начните немедленное проведение ИВЛ (см. рис. 26).

Если первые попытки ее проведения на фоне санированных верхних дыхательных путей оказываются безуспешными, то это, чаще всего, указывает на наличие бронхиолоспазма или обтурации верхних дыхательных путей на уровне голосовой щели. Данные синдромы подлежат немедленному купированию.

Искусственное дыхание. Способы проведения искусственного дыхания ( ИВЛ ).

Существует два основных способа проведения ИВЛ: наружный (внешний) способ и при помощи вдувания воздуха в легкие через верхние дыхательные пути пострадавшего.

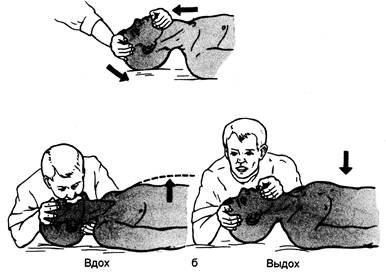

Наружный (внешний) способ проведения искусственного дыхания ( ИВЛ ) заключается в ритмичном сдавливании грудной клетки. Он основан на пассивном поступлении воздуха в грудную клетку. Существует множество модификаций данного способа (по Сильвестру, Шеф-феру, Хольдеру-Нильсену и т. д.), и при помощи этих методов, в свое время, было спасено много людей, однако детальное изучение динамики газов крови показало, что адекватного насыщения крови кислородом, необходимого для купирования признаков ОДН, при их использовании не происходит. В настоящее время обучение методам наружного способа проведения ИВЛ не производится, и они представляют интерес только с познавательной точки зрения.

Методом выбора ИВЛ в экстренных ситуациях является вдувание воздуха в легкие пострадавшего через верхние дыхательные пути способом « изо рта в рот», или «изо рта в нос». Принцип его заключается в том, что оказывающий первую помощь вдувает «свой» воздух в легкие пострадавшего. В атмосферном воздухе содержится около 21% кислорода. Количество О2, находящееся в выдыхаемом воздухе, равно 16%. Этого кислорода достаточно, чтобы поддержать жизнь пострадавшего.

Источник

17. Обеспечение проходимости дыхательных путей простейшими способами.

Восстановление проходимости дыхательных путей — первый и очень важный этап реанимации, так как, не обеспечив проходимости дыхательных путей и возможности ИВЛ, дальнейшие мероприятия становятся бесполезными. Для обеспечения проходимости дыхательных путей существует множество приемов — от самых простых до наиболее сложных, требующих специального реанимационного оборудования. Здесь целесообразно рассмотреть основные приемы реанимационных мероприятий.

Если больной без определяемого пульса на сонной артерии и без дыхания лежит на спине, то поступление воздуха в легкие при искусственном дыхании будет невозможным в результате западения языка.

Техника приемов. Пальцами одной руки захватывают подбородок, а другая рука находится на лбу по линии волосистой части головы. Подбородок поднимают, выталкивая нижнюю челюсть вперед. Другой рукой разгибают голову, что обеспечивает приоткрывание рта.

Возможен и прием «разгибание головы — подъем шеи». Он очень прост, но не всегда эффективен. Одна рука поддерживает снизу шею, а другая находится на границе волосистой части головы. Если же этот прием неэффективен, его дополняют приемом Эсмарха, который дает возможность открыть рот и провести его санацию. Оказывающий помощь становится на колени у головы больного, пальцами обеих рук захватывает углы нижней челюсти и перемещает ее вперед, большие пальцы давят на подбородок и тем самым открывают рот. Указательным и средним пальцами левой руки исследуют ротоглотку и удаляют инородные тела.

Эти приемы при отсутствии инородных тел в дыхательных путях, как правило, достаточны для осуществления основных этапов сердечно-легочной реанимации (СЛР).

Оба приема — разгибание головы и Эсмарха — рекомендуются в качестве единого приема, обеспечивающего приоткрывание рта. Это тройной прием (тройной прием Сафара), включающий в себя три компонента (разгибание головы назад; открывание рта; выдвижение нижней челюсти вперед), может быть оценен как эффективный ручной прием для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей (ВДП) (рис. 2).

При утоплении, аспирации жидкости (вода, кровь, желудочное содержимое и др.) у детей и взрослых для освобождения дыхательных путей применяют дренажную позицию. При отсутствии сознания, но восстановленном самостоятельном дыхании пострадавшего поворачивают на бок, не смещая голову, плечи и туловище относительно друг друга. Это положение называют «безопасным» или «восстановительным». Оно уменьшает опасность полной обструкции, облегчает отхождение секрета из полости рта и носа, но противопоказано при травме шейного отдела позвоночника.

а- открывание рта: 1 — скрещенными пальцами, 2 — захватом нижней челюсти, 3-е помощью распорки, 4 — тройной прием; б — очистка полости рта: 1 — пальцем, 2-е помощью отсоса. Для обеспечения проходимости дыхательных путей в течение длительного времени или при транспортировке пострадавшего, если нет возможности произвести интубацию трахеи, следует использовать воздуховоды.

Искусственная вентиляция легких. ИВЛ должна быть начата как можно скорее, поскольку даже секунды решают успех реанимации. При отсутствии респиратора, дыхательного мешка или кислородной маски немедленно приступают к искусственному дыханию самыми элементарными способами — «изо рта в рот» или «изо рта в нос» (рис. 3).

Способ «изо рта в рот». Разгибают голову больного, положив одну руку на линию волосистой части головы, большим и указательным пальцами этой руки зажимают ноздри. Другая рука располагается на кончике подбородка и рот раскрывается на ширину пальца. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, плотно охватывает своим ртом рот пострадавшего и вдувает воздух, наблюдая при этом за грудной клеткой больного — она должна подниматься при вдувании воздуха.

Способ «изо рта в рот» без разгибания головы. В тех случаях, когда есть подозрение на повреждение шейного отдела позвоночника, ИВЛ осуществляют без разгибания головы. Для этого оказывающий помощь становится на колени позади пострадавшего, охватывает углы нижней челюсти и выдвигает ее вперед. Большими пальцами, расположенными на подбородке, открывает рот. Во время вдувания воздуха в рот больного утечку воздуха через нос предотвращают, прижимая свою щеку к ноздрям больного.

Способ «изо рта в нос». Одна рука реаниматора располагается на волосистой части лба, другая — под подбородком. Голова должна быть разогнута, нижняя челюсть выдвинута вперед, рот закрыт. Большой палец располагают между нижней губой и подбородком больного, чтобы обеспечить закрытие рта. Спасатель делает глубокий вдох, плотно прижимает свои губы, охватывая нос пострадавшего, и вдувает в нос воздух; затем, отстранившись от носа и дождавшись конца выдоха, вновь вдувает воздух.

Этот способ применяется при невозможности дыхания «изо рта в рот». Его преимущество в том, что дыхательные пути открыты, когда рот закрыт. Сопротивление дыханию и опасность перераздувания желудка и регургитации при нем меньше, чем при дыхании «изо рта в рот».

Правила ИВЛ. При проведении сердечно-легочной реанимации (СЛР) искусственное дыхание начинают двумя вдохами. Каждый вдох должен продолжаться не менее 1,5— 2 с. Увеличение продолжительности вдоха повышает его эффективность, обеспечивая достаточное время для расширения грудной клетки. Во избежание перераздувания легких второе дыхание начинают только после того, как произошел выдох, т.е. вдуваемый воздух вышел из легких. Частота дыхания 12 в 1 мин, т.е. один дыхательный цикл каждые 5 с. Если проводится непрямой массаж сердца, то должна быть предусмотрена пауза (1—1,5 с) между компрессиями для вентиляции, что необходимо для предотвращения большого давления в дыхательных путях и возможности попадания воздуха в желудок.

Несмотря на это, раздувание желудка все же возможно. Предотвращение этого осложнения в отсутствии интубации трахеи достигается поддержанием дыхательных путей в открытом состоянии не только во время вдоха, но и во время пассивного выдоха. При проведении ИВЛ нельзя надавливать на область эпигастрия, если желудок наполнен (это вызывает рвоту). Если все же произошел заброс содержимого желудка в ротоглотку, рекомендуется повернуть реанимируемого на бок, очистить рот, а затем повернуть на спину и продолжить сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Объем вдуваемого воздуха зависит от возраста, конституциональных особенностей больного и составляет для взрослых от 600 до 1200 мл. Слишком большой объем вдуваемого воздуха повышает давление в ротоглотке, увеличивает опасность раздувания желудка, регургитации и аспирации. Слишком маленький ДО не обеспечивает необходимую вентиляцию легких.

Избыточная частота дыхания и большой объем вдуваемого воздуха могут привести к тому, что оказывающий помощь устанет и у него возникнут симптомы гипервентиляции. Для того чтобы обеспечить адекватную вентиляцию, реаниматор должен плотно охватить своими губами рот или нос пострадавшего. Если голова недостаточно разогнута, то проходимость дыхательных путей нарушается, и воздух попадает в желудок.

Признаки адекватной вентиляции. Во время вдувания воздуха в легкие происходят подъем и расширение грудной клетки, во время выдоха — выход воздуха из легких (слушают ухом), и грудная клетка занимает прежнее положение.

Давление на перстневидный хрящ с целью предотвращения поступления воздуха в желудок и регургитации (прием Селика) рекомендуется только для лиц с медицинской подготовкой.

Эндотрахеальная интубация должна быть выполнена при первой возможности. Это завершающий этап восстановления и полного обеспечения проходимости дыхательных путей — надежная защита от аспирации, предупреждение расширения желудка, эффективная вентиляция. Если интубация невозможна, то подготовленный человек может использовать назо- или ороглоточный воздуховод (воздуховод Гведела), а в исключительных случаях пищеводный обтуратор.

ИВЛ должна проводиться очень тщательно и методично во избежание осложнений. Настоятельно рекомендуется применять защитные приспособления, уменьшающие опасность передачи заболеваний. При дыхании «изо рта в рот» или «изо рта в нос» применяют маску или защитную пленку для лица. Если есть подозрение на употребление контактных ядов или инфекционные заболевания, оказывающий помощь должен предохранить себя от прямых контактов с пострадавшим и для ИВЛ использовать дополнительные приспособления (воздуховоды, мешок «Амбу», маски, в идеале снабженные клапаном, направляющим пассивно выдыхаемый воздух в сторону от реаниматора).

Несмотря на возможность обмена слюной между реанимируемым и реаниматором во время дыхания «изо рта в рот», вероятность инфицирования вирусом гепатита В или вирусом иммунодефицита человека в результате сердечно-легочной реанимации (СЛР) минимальна. При дыхании «изо рта в рот» имеется риск передачи вируса простого герпеса, менингококка, микобактерий туберкулеза и некоторых других легочных инфекций, хотя риск заболевания весьма незначителен.

Необходимо помнить, что проведение ИВЛ, особенно при первичной остановке дыхания, может спасти жизнь пострадавшему.

Наружный массаж сердца

Индуцирование кровотока во время наружного массажа сердца связывают с двумя механизмами:

* сжимание сердца между грудиной и позвоночником приводит к изгнанию крови из сердца, чем поддерживается системное и легочное кровообращение. После того, как давление на грудину прекращается, происходят расширение грудной клетки, наполнение камер сердца и сосудов кровью (классическая концепция);

* полное изменение внутригрудного давления также может вести к восстановлению кровотока, направление которого определяется спадением вен на уровне верхнего грудного отверстия и действием клапанов яремной и подключичной вен (новая концепция, подтвержденная исследованиями). У взрослых оба механизма обеспечивают кровоток во время наружного массажа сердца: прямое сдавление сердца и присасывающее действие грудной клетки. MOC во время наружного массажа достигает только 30 % от должного показателя.

Методика непрямого массажа сердца:

* пострадавшего укладывают на твердую ровную поверхность;

* оказывающий помощь стоит или опускается на колени рядом с пострадавшим;

* точка компрессии расположена на три поперечных пальца выше основания мечевидного отростка;

* компрессию осуществляют перпендикулярными движениями сверху вниз, локти прямые, основание ладоней — одно на другом, пальцы подняты вверх. Применяют не только силу рук, но и работают корпусом;

* амплитуда движений грудины взрослого 3,5—5 см;

* частота компрессий 80—100 в 1 мин, необходимо обеспечить по меньшей мере 60 компрессий в 1 мин;

* если реаниматор один, отношение частоты компрессий к темпу ИВЛ — 15:2;

* контроль пульса осуществляют после 4 циклов ИВЛ, затем каждые 2—3 мин;

* если сердечно-легочную реанимацию (СЛР) выполняют два реаниматора, отношение частоты компрессий к темпу ИВЛ — 5:1, частота компрессий тоже 80—100 в 1 мин;

* после каждых 5 компрессий делают паузу на 1,5—2 с для ИВЛ;

* реаниматор, выполняющий ИВЛ, контролирует эффективность непрямого массажа сердца по пульсу на сонных артериях и обеспечивает постоянную проходимость дыхательных путей.

Циклы сдавления и расслабления должны быть равны по продолжительности, что необходимо для чередования выброса крови из сердца в период сдавления и коронарного кровотока — в период расслабления. Присасывающая функция грудной клетки улучшается, если компрессия составляет примерно 50 % каждого цикла.

Второй реаниматор включается в проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) по сигналу первого после завершения цикла 15:2 и проверки пульса. Следующий цикл первый реаниматор начинает с вдувания воздуха, а второй реаниматор располагается сбоку от реанимируемого и проводит массаж сердца. Если пострадавший интубирован, ИВЛ (частота 12—16 в 1 мин) и компрессию грудной клетки (частота 80—100 в 1 мин) выполняют независимо друг от друга. Для того чтобы получить адекватную альвеолярную вентиляцию, некоторые вдохи следует выполнять между компрессиями (рис. 4).

Источник