- Стеноз позвоночного канала (спинальный стеноз) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы стеноза позвоночного канала

- Патогенез стеноза позвоночного канала

- Классификация и стадии развития стеноза позвоночного канала

- Осложнения стеноза позвоночного канала

- Диагностика стеноза позвоночного канала

- Лечение стеноза позвоночного канала

- Прогноз. Профилактика

- Стеноз сонной артерии — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы стеноза сонной артерии

- Патогенез стеноза сонной артерии

- Осложнения стеноза сонной артерии

- Диагностика стеноза сонной артерии

- Лечение стеноза сонной артерии

- Прогноз. Профилактика

Стеноз позвоночного канала (спинальный стеноз) — симптомы и лечение

Что такое стеноз позвоночного канала (спинальный стеноз)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мажейко Л. И., невролога со стажем в 40 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

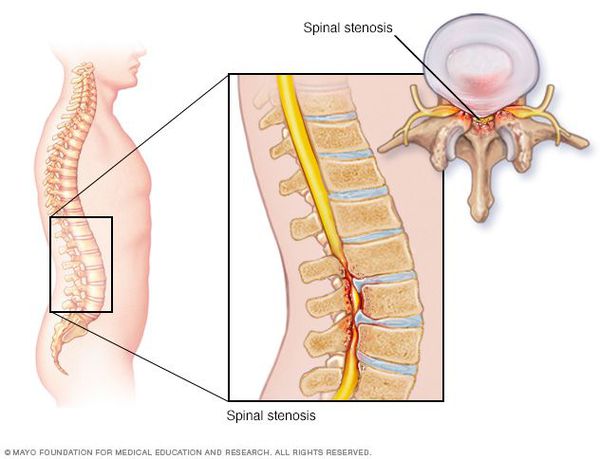

Стеноз позвоночного канала — это состояние, когда размеры позвоночного канала на поперечном срезе уменьшаются, либо уменьшаются размеры межпозвонковых отверстий, в результате чего сдавливается содержимое канала (спинной мозг, корешки) . Как правило, стеноз позвоночного канала выявляется на уровне нижних поясничных позвонков, реже — в шейном и грудном отделах позвоночника.

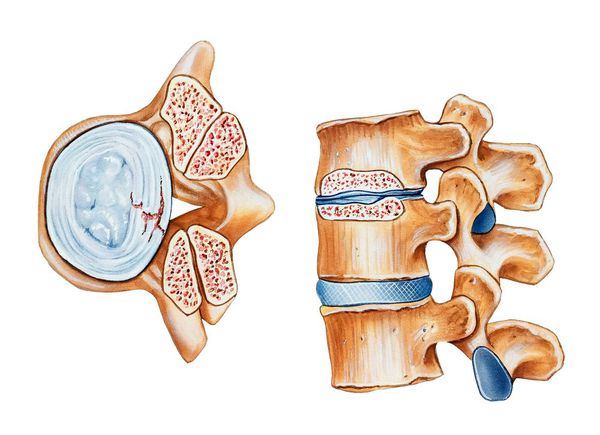

Позвоночный (спинномозговой) канал — это пространство внутри позвоночного столба, которое спереди образуют тела позвонков и межпозвонковые диски, с боков и сзади — дуги позвонков, соединенные желтой связкой. На поперечном срезе он треугольной или овальной формы. [1]

Позвоночный канал составляют: спинной мозг с корешками, окруженными оболочками мозга, а также жировая и рыхлая соединительная ткань с артериями, венами и нервами. От спинного мозга отходят парные нервные корешки, окруженные твердой мозговой оболочкой, каждый из которых выходит за пределы спинномозгового канала через свое отверстие. Спинной мозг продолжается от большого затылочного отверстия до второго поясничного позвонка. Ниже второго поясничного позвонка в позвоночном канале расположен «конский хвост» — пучок из корешков четырех нижних поясничных, пяти крестцовых и копчиковых корешков спинного мозга.

Функции спинного мозга:

- проводниковая — проведение нервного импульса от центра к периферии и обратно;

- рефлекторная — формирование ответной реакции нервной системы на раздражение.

Стеноз бывает врожденным и приобретенным. Врожденный (первичный) формируется на 3-6 неделе внутриутробного развития зародыша человека. Причинами этого нарушения могут быть генетический фактор, а также инфекционные и токсические факторы, влияющие на формирование позвоночника.

Причины врожденного стеноза:

- Врожденная хондродистрофия (ахондроплазия) — внутриутробное нарушение роста костей, при котором позвоночный канал сужается из-за сращения позвонков, укорочения и утолщения дуг позвонков.

- Диастематомиелия — разделение позвоночного канала внутренней перегородкой, которая состоит из хрящевой или костной ткани, раздвоение спинного мозга.

Причины приобретенного (вторичного) стеноза:

- травматическое смещение позвонков и их отломков, внутриканальные гематомы;

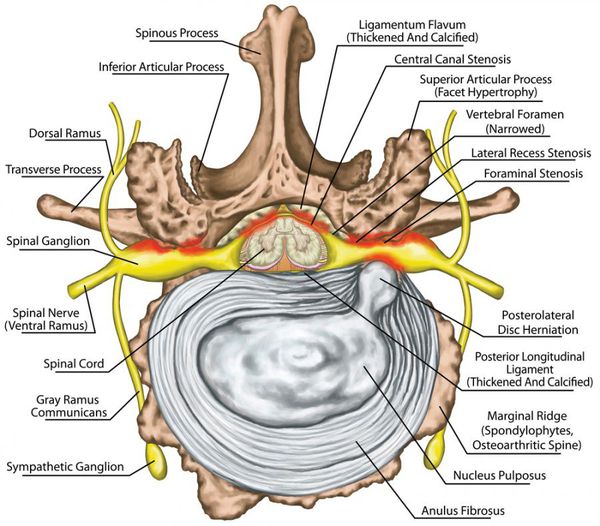

- дегенеративно-дистрофические изменения межпозвонковых суставов в виде костных разрастаний, направленных внутрь позвоночного канала (фасеточная артропатия);

- выпадение межпозвонковой грыжи, ее окостенение или секвестрирование вследствие дископатии;

- переднее смещение позвонка (спондилолистез) вследствие анатомического дефекта дуги позвонка;

- утолщение и обызвествление желтых связок позвоночника вследствие их воспаления или дистрофии;

- утолщение капсулы межпозвонковых суставов вследствие их воспаления при болезни Бехтерева и других воспалительных процессах;

- огрубение передней продольной связки (болезнь Форестье);

- застойное полнокровие вен внутри позвоночного канала;

- рубцовые изменения и внедрение стальных конструкций внутри позвоночного канала вследствие операций на позвоночнике;

- опухоли и кисты внутри позвоночного канала и др.

Зачастую на формирование стеноза позвоночного канала оказывают влияние как врожденные, так и приобретенные факторы. Страдают стенозом преимущественно пожилые люди, так как у них имеют место возрастные дегенеративные заболевания позвоночника. Частота заболевания резко возрастает у людей старше 50 лет и в данной возрастной группе составляет от 1.8 до 8%. [2] Наиболее часто встречающийся приобретённый стеноз позвоночного канала — это последняя стадия остеохондроза позвоночника, когда разрастается костная ткань тел позвонков и остеофитов.

У многих людей без врожденных нарушений развития позвоночника встречается конституционально анатомически более узкий позвоночный канал, чем в среднем. Нормальная глубина позвоночного канала в поясничном отделе составляет 13-25 мм, в шейном — 15-20 мм.

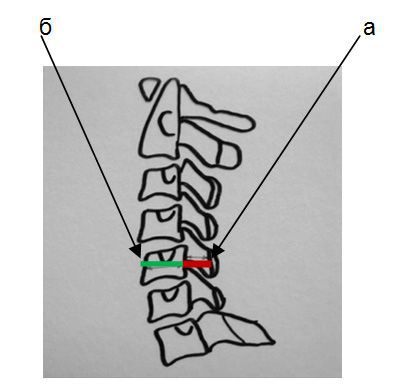

В шейном отделе позвоночника данную особенность костной структуры канала можно обнаружить на боковых рентгенограммах путем расчета и оценки индекса М.Н.Чайковского. Индекс Чайковского — это отношение сагиттального размера позвоночного канала к сагиттальному размеру тела позвонка на уровне данного конкретного позвонка без учета краевых костных разрастаний. На рентгенограмме измеряется сагиттальный диаметр позвоночного канала (а) и сагиттальный размер тела позвонка (б), первое число делится на второе (а:б).

Измерение сагиттального размера позвоночного канала и тела позвонка

- 0,9 до 1,1 — позвоночный канал обычной глубины;

- меньше 0,85 (согласно некоторым авторам — 0,75) — конституционально узкий позвоночный канал.

Симптомы стеноза позвоночного канала

Развитие позвоночного стеноза происходит медленно и может занимать долгие годы. Симптомы стеноза позвоночного канала в поясничном и грудном отделах — постепенно нарастающая боль в спине, в ногах, возникающие поначалу иключительно при ходьбе. Болезненные ощущения без четкой локализации часто обозначаются больным человеком как неприятное ощущение. При ходьбе происходит нарастание слабости в ногах (нейрогенная перемежающая хромота), которая вынуждает человека остановиться, сесть или даже лечь. Облегчает ходьбу легкое сгибание в коленях и тазобедренных суставах, а также если одновременно наклонить корпус вперед. Этим можно объяснить и то обстоятельство, что человек с позвоночным стенозом не жалуется на недомогание, если длительно находится за рулем. [3]

Характерны чувствительные расстройства — онемение, ощущение мурашек и снижение чувствительности в нижних конечностях.

Симптомы проявляются с одной либо с двух сторон. Часто нарушается функция тазовых органов (задержка или внезапные позывы на мочеиспускание, дефекацию, снижение потенции). Если длительно сдавливаются нервные корешки на поясничном уровне, постепенно худеют нижние конечности.

Если стеноз развился на грудном уровне, то в ногах нарастают спастические явления.

Стеноз позвоночного канала на шейном уровне протекает чаще всего незаметно, симптомы болезни появляются уже в запущенной стадии заболевания. Это сильные боли в шее, как односторонние, так и двусторонние, отдающие в лопатки, плечи, руки, затылок. Боли могут проявляться во всем теле в виде болезненных спазмов. Боли усиливаются при определенных движениях шеей, при этом появляется слабость и онемение в руках, ощущение мурашек. В ногах может возникать ощущение «ватности», человек часто спотыкается. Характерны запоры и задержки мочеиспускания. Прогрессирующее сдавление спинного мозга на нижне-шейном уровне приводит к развитию вялости в руках и спастического состояния мышц в ногах. Если сдавление на уровне 3-4 шейного позвонка, то может наблюдаться нарушение функции дыхания и спастические явления в руках и ногах. [4]

Патогенез стеноза позвоночного канала

Вокруг спинного мозга и корешков в норме должно оставаться свободное (резервное) пространство, в котором важен каждый миллиметр. В резервном пространстве располагаются сосуды. Если в позвоночный канал внедряются костные, хрящевые или мягкотканные структуры, резервное пространство уменьшается или исчезает. Если просвет позвоночного канала патологически сужается, происходит нарушение кровообращения спинного мозга и корешков, нарушается циркуляция спинномозговой жидкости. [5] Сдавлению подвергаются сосуды и нервные элементы — спинной мозг или корешки. Внутри позвоночного канала повышается давление, так как сосудистое русло испытывает хронический застой. Нервные элементы постоянно испытывают недостаток кровоснабжения и кислородный дефицит, в результате серьезно нарушается их функция. Длительное нарушения питания нервных элементов сопровождается разрастанием рубцовой ткани, образованием спаек (рубцово-спаечный эпидурит) , [6] что еще более сдавливает содержимое позвоночного канала.

Вследствие этого развиваются двигательные, чувствительные, вегетативные и трофические нарушения. Сдавление корешков зачастую становится причиной выраженного болевого синдрома.

Классификация и стадии развития стеноза позвоночного канала

В зависимости от локализации выделяют центральный и латеральный стеноз позвоночного канала.

Центральный стеноз — уменьшение переднезаднего размера позвоночного канала.

- относительный стеноз — переднезадний размер составляет менее 12 мм.

- абсолютный — менее 10 мм.

Латеральный стеноз — уменьшение размеров межпозвонкового отверстия до 4 мм и менее.

Если уменьшаются все размеры позвоночного канала, это комбинированный стеноз.

Осложнения стеноза позвоночного канала

Осложнения при стенозе позвоночного канала отмечаются в результате дополнительной травмы позвоночника — падение с высоты, автодорожная, спортивная травма и др. Происходит усиление сдавления спинного мозга гематомой, рубцами, смещенным позвонком или его отломком. Осложнения при неустановленном диагнозе «позвоночный стеноз» могут давать сеансы мануальной терапии, которые часто применяются при болях в позвоночнике.

Но гораздо чаще встречаются осложнения оперативного лечения стеноза. Наиболее тяжелыми из них являются следующие:

- медленно прогрессирующий спаечный процесс в позвоночном канале, дополнительно сдавливающий спинной мозг и корешки;

- парезы, параличи конечностей;

- тазовые расстройства вследствие повреждения корешков спинного мозга хирургическим инструментом.

Воспалительные процессы в позвонках, оболочках и спинном мозге встречаются редко, так как после операции широко применяются антибиотики. Часто осложнения операций дают более тяжелые последствия, чем само заболевание. [7]

Диагностика стеноза позвоночного канала

Если появляются характерные жалобы, необходимы дополнительные методы обследования, которые позволят не только измерить размеры позвоночного канала, но и выявить причины, вызывающие компрессию нервных элементов внутри позвоночного канала.

- рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника;

- компьютерная томография (КТ);

- магнитно-резонансная томография (МРТ).

Для оценки состояния спинного мозга и нервной проводимости используются:

- электронейромиография;

- миелография;

- сцинтиграфия. [8][9]

Позвоночный стеноз диагностируют по совокупности выявленных признаков сужения позвоночного канала при наличии характерных клинических данных.

Лечение стеноза позвоночного канала

Консервативное лечение применяют на ранней стадии заболевания (незначительный позвоночный стеноз), когда беспокоят только боли в пояснице и ногах, а выраженные неврологические нарушения отсутствуют.

- нестероидные противовоспалительные препараты (таблетки, капсулы, инъекции, гели, пластыри) помогают снять воспаление и купировать боль;

- миорелаксанты — препараты, снимающие мышечное напряжение;

- витамины группы В;

- сосудистые и мочегонные средства;

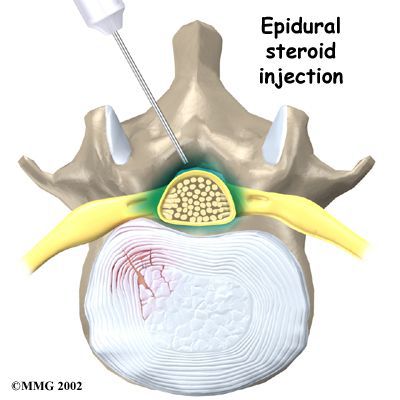

- для снятия болевого синдрома и отека эффективны медикаментозные блокады с местными анестетиками и гормонами.

- электрофорез;

- амплипульс;

- магнитотерапия;

- водо- и грязелечение.

Показана дозированная лечебная физкультура и легкий массаж.

При стенозе позвоночного канала в любой стадии противопоказана мануальная терапия!

Если консервативное лечение оказывается неэффективным, боли и парезы нарастают, нарушаются функции тазовых органов, это является показанием для оперативного лечения (открытые и эндоскопические операции), цель которого — снять компрессию спинного мозга и нервных корешков.

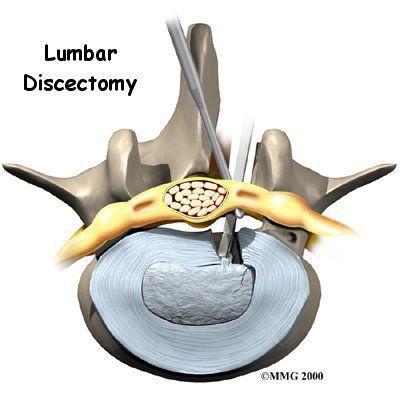

- декомпрессионная ламинэктомия — удаление части дуги позвонка, остистого отростка, части желтой связки, межпозвонковых суставов, которое дополняется стабилизирующей операцией с использованием металлических пластин, укрепляющих позвоночный столб;

- микрохирургическая декомпрессия и установка систем межостистой динамической фиксации, позволяющей сохранить возможность сгибания и разгибания позвоночника;

- дискэктомия, эндоскопическая микродискэктомия, лазерная вапоризация пораженного диска и другие операции по удалению грыжи, иногда они дополняют ламинэктомию. [11]

Как правило, оперативное лечение приводит к выздоровлению. После операции пациенты нуждаются в длительном восстановительном лечении в условиях реабилитационного отделения и санатория. Часть пациентов после операции имеют осложнения — усиление рубцовых изменений в позвоночном канале, приводящие к вторичному стенозу. Встречаются осложнения в виде воспаления, повреждения корешков и нервов с клиникой парезов рук и ног, нарушения функции тазовых органов. [12]

Прогноз. Профилактика

Прогноз течения данного заболевания зависит от причины, особенностей течения и давности заболевания. Прогноз благоприятный при своевременной диагностике заболевания, в зависимости от его причины, на ранних стадиях всегда можно подобрать пациенту адекватное консервативное или оперативное лечение. В этом заключается профилактика выраженных болей и тяжелых неврологических осложнений. Несвоевременная диагностика, грубые мануальные вмешательства, осложнения операций делают прогноз неблагоприятным, приводя больного к стойкой инвалидности.

Источник

Стеноз сонной артерии — симптомы и лечение

Что такое стеноз сонной артерии? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Галкин П. В., нейрохирурга со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

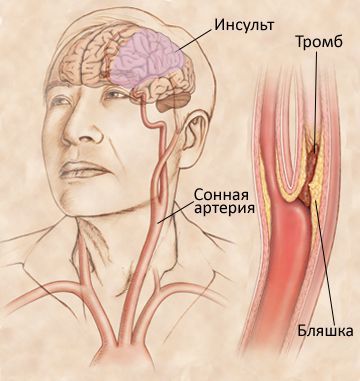

Стеноз сонной артерии — это заболевание, при котором холестерин или, другими словами, жир, откладывается в толще стенки артерии, приводя к образованию бляшки, вызывающей сужение (стеноз) артерии. Основной причиной, приводящей к развитию стеноза сонной артерии, является атеросклероз.

Кровоснабжение головного мозга

Кровоснабжение головного мозга осуществляется по 4 артериальным сосудам: по двум сонным (правой и левой) и, соответственно, двум позвоночным артериям. Основной объем крови (до 80%) поступает к головному мозгу по сонным артериям, поэтому их сужение (стеноз) значительно повышает риск развития инсульта.

Сонные артерии отходят от аорты в полости грудной клетки, идут в толще мышц шеи и, пройдя через кости основания черепа, подходят к головному мозгу. Если приложить пальцы к передне-боковой поверхности шеи с двух сторон, то можно ощутить их пульсацию. Рядом с гортанью общая сонная артерия делится на наружную и внутреннюю сонную артерию. Наружная сонная артерия кровоснабжает мышцы, мягкие ткани головы и лица, а внутренняя сонная — головной мозг. Наиболее часто атеросклеротическая бляшка образуется в области деления (бифуркации) общей сонной артерии на внутреннюю и наружную.

Наиболее часто, стеноз сонной артерии развивается у пациентов старшей возрастной группы — более 60 лет.

Повреждающее воздействие на внутреннюю выстилку артерии оказывают:

- гипертоническая болезнь — стойкое и длительное повышение артериального давления более 140/90 мм. рт. ст.;

- диабет — риск развития стеноза сонной артерии у больных диабетом в 4 раза выше в сравнении со здоровыми людьми;

- курение — помимо повреждающего воздействия на стенки артерий, приводит к сгущению крови, повышению “плохого” холестерина, провоцирует тромбозы, снижает транспортную способность эритроцитов доставлять кислород в ткани;

- повышенный уровень холестерина в крови (преимущественно его “плохой” фракции — липопротеидов низкой плотности) — способствует образованию холестериновых бляшек в толще артериальной стенки.

Факторами риска, способствующими развитию стеноза сонной артерии являются:

- избыточная масса тела и ожирение;

- ишемическая болезнь сердца;

- отягощенная наследственность по атеросклерозу;

- возраст старше 70 лет;

- недостаточная физическая активность (малоподвижный образ жизни);

- метаболический синдром.

Риск развития стеноза сонной артерии у курильщиков с повышенным содержанием холестерина в крови и высоким артериальным давлением в восемь раз выше, чем у людей, не курящих, с нормальными показателями холестерина и артериального давления.

Под метаболическим синдромом понимается совокупность факторов риска, повышающих риск развития инсульта и других заболеваний, таких как диабет и ишемическая болезнь сердца. Пять составляющих метаболического синдрома: 1. широкая талия (свидетельствует об абдоминальном ожирении — отложении жира в брюшной полости);

2. повышенный уровень триглицеридов (одна из фракций холестерина) в крови;

3. низкий уровень липопротеидов высокой плотности (“хорошая” фракция холестерина) в крови;

4. повышенное артериальное давление;

5. повышенный уровень глюкозы в крови.

Диагноз метаболического синдрома ставится при наличии трех и более вышеуказанных составляющих у пациента.

Кроме того, фиброзно-мышечная дисплазия и аневризматическая болезнь могут стать причиной развития стеноза сонной артерии, однако эти состояния встречаются нечасто.

Атеросклероз — системная болезнь, поэтому бляшки образуются не только в сонных, но и в других артериях. Пациенты со стенозами сонных артерий имеют повышенный риск поражения коронарных и артерий ног, что может проявляться стенокардией и перемежающейся хромотой.

Симптомы стеноза сонной артерии

Большинство пациентов со стенозом сонной артерии не испытывают каких-либо жалоб, пока не разовьется выраженное сужение артерии или образуется тромб в ее просвете. Как правило, первичным проявлением стеноза сонной артерии являются обратимые неврологические расстройства, по-научному называемые транзиторной ишемической атакой (ТИА). ТИА развивается на фоне временного прекращения притока крови к головному мозгу, при этом неврологические расстройства сохраняются не более 24 часов. К ТИА нельзя относиться пренебрежительно, поскольку она является предвестником надвигающегося инсульта. Своевременно оказанная медицинская помощь может предупредить развитие инсульта, а проведенное обследование позволяет выявить факторы риска, на которые можно воздействовать хирургическим путем, медикаментозно либо изменением образа жизни.

Проявлениями ТИА и ишемического инсульта могут быть:

- внезапная и интенсивная головная боль;

- головокружение с неустойчивостью и потерей равновесия;

- внезапная слабость или онемение в руке/ноге, обычно развивающиеся с одной стороны;

- “перекашивание” лица;

- расстройство, “смазанность” речи, непонимание обращенной речи;

- внезапная потеря зрения на один либо оба глаза (слепота).

При появлении таких жалоб следует срочно звонить “03” и вызывать “скорую”.

Транзиторная ишемическая атака и инсульт манифестируют схожим образом, но отличаются исходами. Если после ТИА происходит полное восстановление, то после инсульта развиваются необратимые неврологические расстройства, обусловленные гибелью мозговой ткани и проявляющиеся зрительными, речевыми нарушениями, парализацией, а при обширном инсульте нередко заканчивающиеся гибелью пациента. Статистика свидетельствует: у большинства больных, перенесших инсульт, отсутствовали предвестники его развития. Для выздоровления пациента крайне важно своевременно начатое лечение. Максимальные шансы полного восстановления имеют те пациенты, которым удалось восстановить проходимость по закупоренной артерии в течение 4 часов с появления первых симптомов заболевания. То есть чем раньше начато лечение, тем больше шансов на полное выздоровление.

Патогенез стеноза сонной артерии

Сонная артерия у молодых и здоровых людей имеет эластичную структуру. Ее внутренняя выстилка, называемая интимой, представляет из себя гладкую поверхность, что предупреждает образование тромбов в просвете артерии. Старение, повышенное артериальное давление, вызывающие микроразрывы интимы, способствуют отложению холестерина в толще артериальной стенки и образованию бляшки. Атеросклеротическая бляшка представляет из себя субстанцию неоднородной структуры, имеющую консистенцию от творожистой до плотности хряща. Это обусловлено постепенным отложением холестерина, его обызвествления, и, со временем, разрастания в толще бляшки соединительной ткани. Все это приводит к сужению просвета артерии. По мере прогрессирования атеросклероза стенка внутренней сонной артерии из эластичной и податливой становится плотной и ригидной.

Механизм развития инсульта при стенозе сонной артерии может развиваться по нескольким путям:

- по мере увеличения в размерах атеросклеротическая бляшка вызывает сужение артерии до полной закупорки (окклюзии), что нарушает поступление крови к головному мозгу;

- поверхность бляшки, как правило, имеет неровности, нередко изъязвления, где образуются тромбы, которые частично либо полностью закупоривают артерию и приводят к недостаточному кровоснабжению головного мозга;

- в ряде случаев, обычно по причине кровоизлияния из новообразованных патологических сосудов, бляшка трескается или разрывается, при этом, фрагменты холестерина либо тромбы, образовавшиеся на ее поверхности, перемещаются с током крови в артерии головного мозга, вызывая их закупорку.

Осложнения стеноза сонной артерии

Инсультом называется гибель клеток (нейронов) головного мозга. Как причина смерти инсульт занимает второе место после инфаркта миокарда. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире, в 2015 году от инсульта умерло 6.24 миллиона человек. [1]

Около 85% инсультов развиваются из-за прекращения кровотока по артериям, кровоснабжающим головной мозг, они называются ишемическими. 15% инсультов являются следствием разрыва сосуда, что приводит к внутричерепному кровоизлиянию, они называются геморрагическими. [2]

Половина всех ишемических инсультов развивается по причине сужения (стеноза) артерий, кровоснабжающих головной мозг, 20% — вследствие образования тромбов в полостях сердца, обычно на фоне нарушения сердечного ритма и перемещения их с током крови в артерии мозга, 25% — так называемые лакунарные инсульты, их основная причина — гипертоническая болезнь, 5% являются следствием расслоения (диссекции) артерий либо врождённого дефекта межпредсердной перегородки. [3]

Показатели смертности от инсульта в России крайне высоки. Из перенесших инсульт каждый третий пациент умирает в течение 30 дней, и этот показатель увеличивается до 50% (каждый второй больной) к концу 1 года. [4]

Головной мозг находится в постоянной зависимости от стабильного и адекватного кровоснабжения в связи с высокой активностью метаболических процессов, происходящих в нём, и отсутствием других источников энергии. Вес головного мозга человека составляет лишь 2% от всей массы тела, но при этом он потребляет 20% кислорода, переносимого эритроцитами, циркулирующими в крови. [5] Поэтому даже при кратковременном снижении поступления крови в головной мозг, развивается его кислородное голодание (ишемия), способное привести к развитию инсульта.

Диагностика стеноза сонной артерии

Для установления диагноза врач должен выяснить жалобы, собрать анамнез (уточнить, не было ли симптомов, характерных для ТИА), провести общий осмотр, оценить неврологический статус. При осмотре врач проведет аускультацию сонных артерий с помощью стетоскопа, ее цель — исключить “систолический” шум. Возникновение “систолического” шума обусловлено турбуленцией (завихрением) кровотока в области стеноза артерии, вызванного атеросклеротической бляшкой.

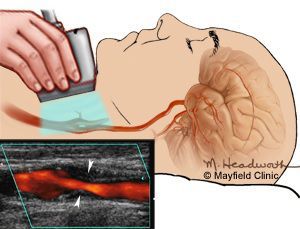

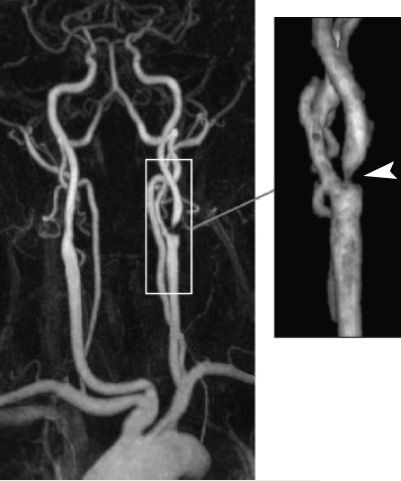

Самым распространенным и доступным методом диагностики, позволяющим выявить стеноз сонной артерии, является ультразвуковое исследование, иначе называемое дуплексным сканированием. Это безопасное, безболезненное, неинвазивное исследование, основанное на регистрации отраженных ультразвуковых волн с помощью датчика, устанавливаемого на передне-боковую поверхность шеи. Дуплексное сканирование позволяет оценить, насколько сужен просвет сонной артерии, определить объем крови, протекающей через сонную артерию. Кроме того, с помощью ультразвука можно определить состояние бляшки, ее внутреннюю структуру, что немаловажно в предсказании ее распада, изъязвления. Ультразвуковое исследование является первичным или, другими словами, скрининговым методом диагностики стенозов сонных артерий, дополняющимся ангиографией (от ангио — сосуд, графия — окрашивать), если принимается решение в пользу оперативного лечения.

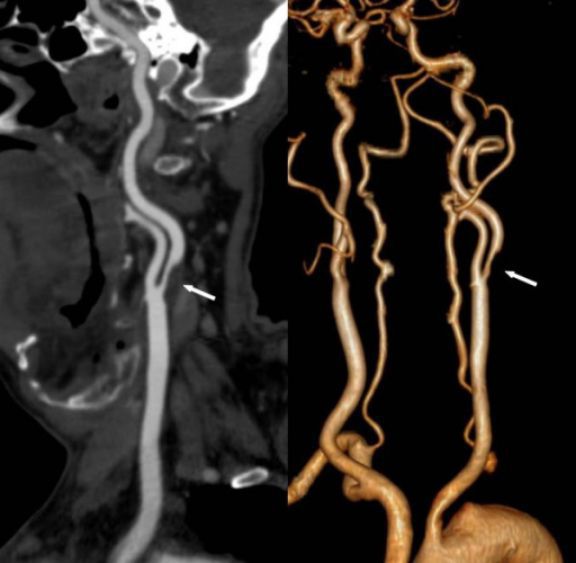

Для более точной оценки степени стеноза сонной артерии, состояния других артерий, кровоснабжающих головной мозг, выполняется компьютерно-томографическая (КТ) ангиография. При этом исследовании после введения рентген-контрастного лекарственного препарата в подкожную вену (обычно на руке), с помощью рентгеновских лучей “просвечивается” голова и шея под разными углами, а компьютерная программа совмещает полученные картинки в двух- и трехмерные изображения.

В ряде случаев может быть назначена магнитно-резонансная (МР) ангиография. Ее отличие от КТ заключается в том, что используется оборудование другого типа, в основе которого лежит магнитное поле высокой мощности. Под его воздействием в организме пациента происходит перемещение протонов (ядер атома водорода). Поскольку ткани и органы человеческого организма имеют различную структуру с отличающимся содержанием жидкости (включающую протоны), то и сигнал, полученный от них, регистрируется по-разному. Эта особенность позволяет врачу увидеть отличия полученных изображений при наличии патологии от нормы. Для получения более четкого изображения артерий шеи, как правило, используется дополнительное контрастирование.

При невозможности выполнения КТ, МР-ангиографии либо сомнительности результатов, полученных при их проведении, применяется прямая ангиография. При этом исследовании специальный катетер подводится через прокол артерии на бедре либо предплечье к артериям, отходящим от дуги аорты и кровоснабжающих головной мозг, к коим относятся и сонные артерии. Положение катетера контролируется с помощью специальной рентгеновской установки — ангиографа. Для оценки выраженности и протяженности сужения сонных артерий в установленный катетер вводится специальное рентгенконтрастное вещество. Данное исследование является наиболее информативным и точным, или, другими словами, “золотым стандартом” в диагностике стеноза сонной артерии.

Лечение стеноза сонной артерии

Целью лечения стеноза сонной артерии является предупреждение прогрессирования атеросклероза и, как следствие, фатальных и необратимых неврологических расстройств — инсульта. Метод лечения, который будет рекомендован врачом, во многом зависит от степени сужения артерии, наличия симптомов транзиторной ишемии либо свершившегося инсульта, возраста и общего состояния пациента.

При подтверждении стеноза сонной артерии врач предложит воздействовать на модифицируемые факторы риска, а именно:

- изменить характер питания — диета с пониженным содержанием животных жиров;

- привести массу тела к нормальным показателям;

- исключить стрессовые воздействия;

- увеличить физическую активность;

- отказаться от курения.

Медикаментозное лечение

При инсульте, развившемся вследствие закупорки тромбом сонной артерии, при поступлении в стационар, возможно, будет начато лечение, направленное на растворение тромба. Использование такого лечения допустимо в течение первых 4 часов от начала заболевания, пока не развились необратимые изменения в головном мозге. То есть чем раньше начато лечение, тем больше шансов на полное выздоровление.

Назначение лекарственных препаратов, препятствующих образованию тромбов (дезагрегантные средства), является основным методом лечения больных со стенозами сонных артерий. Они предупреждают склеивание тромбоцитов в сосудистом русле и образование тромбов в сонных артериях, что может стать причиной развития инсульта. Наиболее часто используются аспирин и клопидогрель.

Для нормализации холестеринового обмена, как правило, бывает недостаточным только лишь изменения образ жизни. С этой целью назначаются лекарственные средства, называемые статинами. Нормализация показателей холестерина в крови снижает риски развития инфаркта и инсульта. Статины обычно назначаются больным с диабетом, страдающим ишемической болезнью сердца, имеющим повышенное содержание “плохого” холестерина в крови — липопротеидов низкой плотности. Назначение статинов и диета позволяют снизить содержание липопротеидов низкой плотности в крови на 25-30%.

Для лечения заболеваний и состояний, оказывающих повреждающее воздействие на сонные артерии, могут быть назначены препараты, нормализующие артериальное давление, поскольку повышенное артериальное давление — основной фактор риска развития инсульта. Установлено, что поддержание нормальных цифр артериального давления снижает риск развития инсульта в 6 раз. При наличии сахарного диабета обязательно поддержание нормальных показателей сахара в крови с помощью приема сахароснижающих средств либо инъекциями инсулина. Соответствующее лечение назначает врач-эндокринолог.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство рекомендовано больным, перенесшим транзиторную ишемическую атаку или инсульт, и имеющим стеноз сонной артерии более 50%. [6] Цель операции — предупредить инсульт.

На сегодняшний день используется два вида операций:

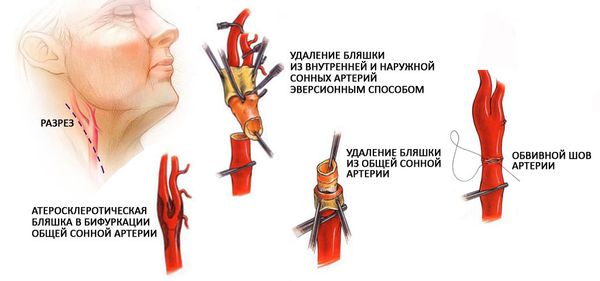

1. удаление атеросклеротической бляшки из артерии через разрез;

2. расширение сужения артерии с установкой специального устройства (стента).

Оба вмешательства восстанавливают проходимость сонной артерии и улучшают приток крови к головному мозгу.

Каротидная эндартерэктомия — хирургическое вмешательство по удалению бляшки. Выполняется линейный разрез по передне-боковой поверхности шеи длиной 8-10 см. Выделяется сонная артерия. Временно накладываются сосудистые зажимы выше и ниже зоны сужения, что требуется для прекращения кровотока по сонной артерии. Во время пережатия артерии кровоснабжение головного мозга осуществляется по противоположной сонной и позвоночным артериям. Сонная артерия пересекается, и из нее удаляется атеросклеротическая бляшка путем выворачивания стенки (эверсионный способ). Далее артерия ушивается с помощью деликатного шва. После чего зажимы снимаются, и поступление крови к головному мозгу возобновляется.

Каротидная эндартерэктомия показана больным, перенесшим ТИА или инсульт и имеющим стеноз сонной артерии более 50%. Она также рекомендована асимптомным пациентам, имеющим стеноз сонной артерии более 60%. У больных с умеренно выраженными стенозами сонных артерий (от 50 до 69%) оперативное лечение снижает риск развития инсульта на 6.5% в течение пятилетнего периода. У пациентов с выраженными стенозами (более 70%) риск инсульта после операции снижается на 80%. [7] Польза эндартерэктомии у больных со стенозами 50% и менее не перевешивает риски самой процедуры.

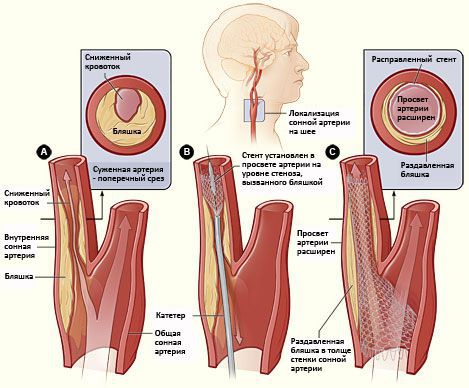

Стентирование сонной артерии — щадящее внутрисосудистое вмешательство, при котором атеросклеротическая бляшка раздавливается, а просвет суженной артерии расширяется. Такие операции выполняются в рентген-операционной с использованием специального оборудования — ангиографической установки. Через прокол иглой артерии на бедре или предплечье к сонной артерии подводится гибкая и тонкая трубочка (катетер). Далее другой тонкий катетер с баллоном на кончике устанавливается в зону стеноза сонной артерии — на уровне бляшки. По мере раздувания баллона артерия расширяется, а бляшка раздавливается в толще ее стенки. По восстановлению просвета артерии баллон сдувается и извлекается. В завершение вмешательства, в зону имевшегося сужения артерии, поверх бляшки, устанавливается самостоятельно расширяющееся устройство — стент, выглядящее как трубочка, выполненная из сетки. Функция стента — поддержание артерии в раскрытом состоянии.

Стентирование сонной артерии показано:

1. симптомным больным с выраженными стенозами сонных артерий более 70%, при наличии у них противопоказаний к выполнению каротидной эндартерэктомии;

2. при повторно сформировавшихся стенозах, после ранее выполненного вмешательства;

3. при стенозах, развившихся на фоне проводимой ранее лучевой терапии по поводу онкологических заболеваний органов шеи. [8] [9]

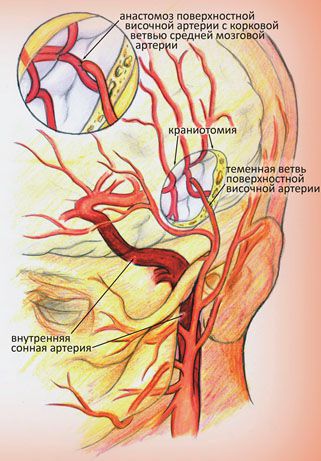

Шутнирование сонной артерии — хирургическая операция, перенаправляющая кровоток в обход закупоренной бляшкой сонной артерии. В научно-медицинской терминологии такая операция называется экстра-интракраниальный микроартериальный анастомоз (ЭИКМА). Ее применение обосновано при 100% стенозе или, другими словами, окклюзии сонной артерии. В качестве шунта обычно используются своя собственная вена или артерия, как правило, большая подкожная вена с ноги или лучевая/локтевая артерия с предплечья. Шунт (сосуд, по которому будет осуществляться кровоток в обход препятствия) подшивается выше окклюзии к сонной артерии на шее, далее проводится через трепанационное отверстие к артерии головного мозга, являющейся продолжением сонной артерии, где также сшивается с нею. Целью операции ЭИКМА является создание обходного пути для дополнительного кровоснабжения головного мозга. Необходимость выполнять краниотомию (трепанацию) и накладывать анастомоз (соединение двух артерий, создаваемое с помощью микрохирургической техники) обусловлено анатомическими особенностями развития окклюзии сонной артерии. При критическом сужении сонной артерии (более 95%) в области бляшки может образоваться тромб, который, в силу сниженного кровотока по артерии, будет увеличиваться в размерах и “дорастет” до полости черепа, вызвав ее полную закупорку (окклюзию). Рост тромба останавливается ниже уровня отходящих сосудов, по которым сонная артерия заполняется кровью в обход окклюзии. Как правило, первой артерией, отходящей от сонной артерии после того места, где обычно образуется бляшка, является глазная артерия.

Прогноз. Профилактика

Пациентам со стенозом сонной артерии требуется наблюдение лечащим врачом. Необходимо регулярное измерение артериального давления, показателей холестерина, сахара (при наличии диабета) в крови. Результаты обследования покажут, требуется ли дополнительное медикаментозное лечение либо ситуация находится под контролем. Кроме того, потребуется проведение ежегодного ультразвукового обследования (дуплексного сканирования), которое продемонстрирует, насколько хорошо течет кровь по суженным сонным артериям. Дуплексное сканирование в динамике покажет, нарастает ли степень стеноза, либо, если была выполнена операция, насколько она оказалась эффективной.

Важно помнить, что стеноз сонной артерии является прогрессирующим заболеванием. При отсутствии соответствующего лечения риск инсульта составляет 13% в год для больных с симптомным стенозом сонной артерии и 2.2% для пациентов с асимптомным стенозом. Не следует пренебрежительно относиться к впервые развившимся проявлениям недостаточности кровоснабжения головного мозга! Следует незамедлительно обращаться к врачу.

После операции каротидной эдартерэктомии стеноз сонной артерии может развиться повторно, обычно в сроки до 2-х лет, как правило, он клинически не проявляется. При вновь сформировавшейся бляшке возможно проведение повторной операции с внутрисосудистым расширением просвета артерии и установкой стента. Однако степень сужения сонной артерии может уменьшиться на фоне проводимого лечения, поэтому не следует торопиться с выполнением внутрисосудистого вмешательства, пока степень стеноза не достигнет 80%. Рестенозы, развившиеся в сроки более 2-х лет, связаны в прогрессированием основного заболевания — атеросклероза. Резюмируя вышесказанное, повторная операция, либо стентирование показаны при симптомных рестенозах либо их выраженности более 80%.

Источник