Болезни вымени

Как вылечить бородавки, отек вымени и трещины на сосках

Вымя коровы – без сомненья, самый важный и самый нежный ее орган. Сколько всего хозяину фермы приходится предпринять, чтобы сохранить его здоровым и полным молока! Учимся распознавать и лечить самые распространенные болезни вымени и предотвращать их появление.

Оглавление:

Мастит вымени

На первом месте по значимости, конечно же, стоит мастит – воспаление одной или нескольких долей вымени коровы. Подробно об этом заболевании можно прочитать здесь.

Отек вымени

Вымя увеличивается в объеме и приобретает «тестоватую» консистенцию. При остром течение наблюдается болезненность, при застойном отеке болезненности вымени нет. Причинами отечности чаще всего служат нарушение кровообращения и движения лимфы в тканях вымени в последний период беременности, а также усиленный приток крови к вымени.

Обычно застойные явления в вымени наблюдаются у высокоудойных коров, отек характерен также для первотелок в первые дни после отела. Такие отеки бесследно проходят через несколько дней, поскольку являются частью нормальных физиологических изменений в организме животных. Однако отечное вымя может быть и следствием заболевания.

Для скорейшего снятия отечности, если оно вызвано естественными изменениями в организме коровы, рекомендуется массаж, поддерживающая повязка и регулирование количества жидкости в организме. Коровам ограничивают водопой и уменьшают норму сочных кормов.

Ушиб вымени

Возникает вследствие механических травм. При ощупывании вымени отмечается повышение температуры, болезненность, отек, гиперемия (покраснение кожи), иногда на вымени заметен четкий кровоподтек, а в молоке наблюдается примесь крови.

Для снятия болевых ощущений и облегчения течения ушиба на пораженную часть накладывают холодный компресс и поддерживающую повязку. Молоко необходимо осторожно сдоить. Через 3-4 дня подобных манипуляций, после консультации с ветеринарным специалистом можно делать теплые компрессы. Массаж вымени при ушибах противопоказан!

Задержание молока

Иногда у коровы молоко просто перестает идти, при том, что вымя наполнено. Причины подобного явления, если нет других симптомов, могут быть чисто психологическими. Грубое обращение с коровой, смена доярки или другие факторы, вызывающие стресс, могут вызвать рефлекторное прекращение молокоотдачи.

Если вашу буренку или пеструшку постигла подобная напасть, единственный выход – улучшить условия обращения с животным. Во время дойки полезно давать корове любимый корм. Сдаивать молоко следует крайне осторожно, чтобы животное не волновалось.

Тугодойность и заращение канала соска

Тугодойность у коров развивается из-за сужения отверстия соска, вызванного увеличением или сокращением его круговой мышцы (сфинктера). Также провоцируют заращение соска вымени воспаления или раны слизистой оболочки (разрывы при грубом доении, неаккуратное введение катетера в сосок). В этом случае идет рубцевание ткани в канале соска или на его кончике. Также причиной сужения канала может быть новообразование.

Как же выглядит сужение? При доении молоко выходит из соска под большим давлением, но все равно тонкой струей. В случае непроходимости канала, молоко и вовсе не выделяется. По ходу канала соска или у его основания и в цистерне прощупываются плотные образования в форме шнура, горошин, полос или рубцов. Молочный катетер проводится по каналу с трудом или застревает в участке наибольшего сужения, закупорки, заращения.

При тяжелых случаях закупорки применяют горячие ванны для сосков. Пораженный сосок необходимо смазать ихтиоловой или камфарной мазью с последующим теплым укутыванием и выдаиванием через катетер. При хроническом сужении канала, ветеринарный врач расширяет его оперативно.

Недержание молока

Бывает и обратная ситуация – самопроизвольное выделение молока у коровы. Во время обработки вымени перед доением у коровы наблюдается выделение молока каплями или даже струйками. Причина этого заболевания – расслабление или паралич сфинктера, закрывающего канал соска. Часто подобное происходит из-за травм, воспалительных процессов или расстройства нервной системы.

В случае недержания полезно после дойки обрабатывать соски вымени специальными препаратами, способствующими закрыванию соскового отверстия. Доить таких коров следует чаще. Хорошо помогает регулярный массаж кончиков сосков после доения в течение 10-15 минут.

Фурункулез вымени

На вымени образуются твердые болезненные очаги воспаления размером с лесной орех, через несколько дней содержимое очага вскрывается с выделением гноя.

Как и при любом фурункулезе кожи, причиной служат микробы, проникшие в сальные железы и волосяные мешочки.

На фурункулы наносят ихтиол или ихтиоловую мазь. Созревшие фурункулы вскрывают, а полость раны смазывают настойкой йода или пенициллина. Одновременно следует улучшить кормление животного и обеспечить содержание вымени в чистоте.

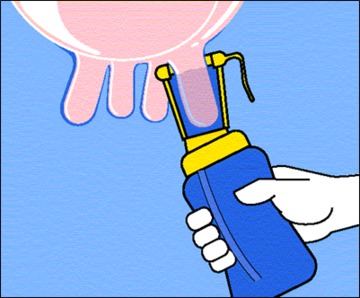

Трещины на сосках и коже вымени

На коже заметны небольшие продольные или поперечные трещины с красноватым дном и утолщенными краями на соске. Доение проходит болезненно.

Основная причина образования трещин – нарушение эластичности кожи вымени при постоянной влажности и загрязнении. Вторая распространенная причина – нарушение технологии доения (когда вымя предварительно не смазывают) или при грубом доении. Иногда трещины могут быть первым шагом к развитию мастита.

Лечение заключается в очищении трещин 1-2%-ным раствором соды с последующим регулярным смазыванием стрептоцндной, цинковой или ихтиоловой мазями.

Бородавки на вымени

Бородавки на вымени могут совершенно не мешать дойке, однако следует понимать, что подобные новообразования – результат вирусной инфекции и требует комплексного лечения. На сегодняшний день разработаны вакцины против вируса папилломы коров, ветеринарный врач также может назначить препараты для внутреннего применения.

Чтобы удалить бородавки местно, их прижигают ляписом, смазывают 2-3 раза в день салициловой мазью или смесью из молочной и салициловой кислот с коллодием (молочной и салициловой кислот — по 5,0; коллодия — 25,0). Бородавки с ножками срезают, откручивают или перевязывают ниткой.

Профилактика болезней вымени

Помните, что любое заболевание лучше предотвратить, чем рьяно лечить. Если следовать ряду этих нехитрых правил, множества заболеваний вымени ваших буренок можно легко избежать.

• Пол и подстилка в коровнике и доильном помещении должны быть сухими и чистыми;

• Если дойка осуществляется вручную, перед каждой следующей коровой доярка обязательно должна вымыть руки и насухо вытереть их полотенцем. Вымя каждой коровы также следует обмывать отдельной порцией воды и досуха вытирать;

• Соблюдайте правила механической дойки (подготовка вымени и сосков, содержание доильных аппаратов);

• Не допускайте ранений, ссадин, трещин, химических или термических ожогов вымени;

• Запуск коров осуществляйте постепенно;

• Не допускайте поступления коров, больных маститами, на общий скотный двор;

• Коров с маститами по возможности изолируйте от других и доите в последнюю очередь и в отдельную посуду. Пораженную четверть вымени следует сдаивать после здоровых, а молоко из нее уничтожать. Не допускается сдаивание такого молока в пол.

О темпераментах молочных коров можно прочитать в статье здесь

Источник

Как лечить оспу у коров народными средствами

Оспа (Variola) — инфекционная контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и папулезно-пустулезной сыпью на коже и слизистых оболочках.

Возбудители болезни принадлежат к различным родам и видам вирусов семейства оспы (Poxviridae). Самостоятельными видами являются вирусы: натуральной юспы коров, осповакцины (род Orthopoxvirus), натуральной оспы овец, коз (род Carpipoxvirus), свиней (род Suipoxvirus), птиц (род Avipoxvirus) с тремя основными видами (возбудители оспы кур, голубей и канареек).

Возбудители оспы у различных видов животных морфологически сходны. Это ДНК-содержащие вирусы, характеризующиеся относительно большими размерами (170 — 350 нм), эпителиотропностью и способностью образовывать в клетках элементарные округлые включения (тельца Пашена, Гварниели, Боллингера), видимые з световом микроскопе после окраски по Моро-зову Хотя и имеется филогенети—еское родство между возбудителями оспы у различных видов животных, спектр « патогенности неодинаков и иммуногенные связи сохранились не во всех случаях. Вирусы натуральной оспы овец, коз, свиней и птиц патогенны только для соответствующего вида, и в естественных условиях каждый из них вызывает самостоятельную (оригинальную) оспу. Вирусы натуральной оспы коров и осповакцины имеют широкий спектр патогенности, включая крупный рогатый скот, буйволов, ло-ладей, ослов, мулов, верблюдов, кроликов, обезьян и человека.

Близкие иммунологические связи сохранились только между двумя видами ви-гчсов — осповакцины и коровьей оспы, тогда как остальные возбудители совершенно газличны в антигенном и иммуногенном отношении. Виды оспенных вирусов птиц антигенно близки лишь между собой.

Каждый вид возбудителя оспы характеризуется определенной инфекционностью г отноше-нии культуры клеток и куриных эмбрионов. Репродукция оспенных вирусов «риводит к появлению характерных патологических изменений в хориоалантоисной • сюлочке эмбриона, а в культуре клеток — к выраженному ЦПД. Вирусы натуральной оспы овец, коз и свиней трудно адаптировать к искусственным средам

Устойчивость оспенных вирусов во внешней среде сравнительно высокая. Эчи могут со-хранять жизнеспособность в сухих корочках оспин до 1 ‘/2 лет- Замо-r-живание консервирует ви-русы. В овчарнях вирус оспы овец сохраняется более 6 мес, €i пастбищах и в шерсти переболевших животных — свыше 2 мес. Вирусы оспы «ыстро погибают при гниении. Они очень чувствительны к высокой температуре, , отнечным лучам и кислотам; кипячение убивает их моментально, 70 °С — за 5 мин, r-слая среда (рН 3,0 —3,6) —в течение часа. Растворы серной, соляной и карболовой г слот (2 — 5 %-ные), формальдегида и хлорамина (1 %-ные), едкого натра (3 %-ный) «активируют возбудителя в течение часа. Биотермическое обеззараживание инфици-г- ванного навоза (помета) наступает через 28 дней.

Эпизоотологические данные . Оспой болеют почти все виды млекопитающих животных и птиц. Но в связи со сложностью этиологической структуры оспы у животных и способностью каждого вида возбудителя вызывать самостоятельную болезнь анализ эпизоотического процесса необходимо вести с учетом вида вируса, вызвавшего конкретную вспышку оспы.

В естественных условиях крупный рогатый скот, буйволы, лошади, ослы, мулы, верблюды и кролики болеют оспой, вызванной вирусами натуральной оспы коров и осповакцины. Оспу у свиней вызывают два вида вирусов — натуральный свиной и осповакцины. Овцы восприимчивы только к натуральному вирусу оспы овец, козы — к натуральному вирусу оспы коз; куры, индейки, голуби, цесарки, фазаны, попугаи, канарейки и другие певчие птицы из отряда воробьиных — к оригинальным птичьим оспенным вирусам. С учетом видового спектра патогенности возбудителей оспы в эпизоотический процесс при конкретной вспышке болезни могут вовлекаться лишь соот-ветствующие восприимчивые виды животных, что является важной эпизоотологической особенностью данной болезни.

Источником возбудителя оспы являются больные животные и вирусоносители в инкубаци-онном периоде и после клинического выздоровления.

Из организма больных животных вирус выделяется с истечениями из носа и глаз, со слюной и с оспенными корочками. Факторами передачи могут быть предметы ухода, корма, подстилка, транспорт, трупы, кожи, шерсть, перья, пух и пр. Основные пути заражения животных — контактный, алиментарный и респираторный. Болезнь особенно быстро распространяется при совместном содержании больных и здоровых животных. Возможна передача вируса кровососущими насекомыми, в организме которых возбудитель может выживать до 100 дней, а также через молоко и плаценту матерей во время беременности. Вирус оспы кур может находиться в содержимом яйца и на скорлупе.

Оспа у коров обычно проявляется спорадически ограниченными эпизоотическими вспышками. В стойловый период она может широко распространиться в стаде и поразить большинство животных. Неудовлетворительное кормление и скученное размещение животных активизируют эпизоотический процесс и способствуют более тяжелому клиническому проявлению болезни. Обычно оспа у коров протекает доброкачественно в виде сыпи на вымени, а у быков — на коже мошонки.

Оспа у овец возникает в любое время года в форме эпизоотии, особенно интенсивно при холодной и сырой погоде. Поражает она овец всех возрастов, но наиболее тяжело проявляется среди животных тонкорунных пород и у молодняка. У овец грубошерстных пород, за исключением романовской, протекает сравнительно доброкачественно, и ее нередко диагностируют с опоздани-ем. На характер вспышки большое влияние оказывают условия содержания животных: на выпасах в теплую погоду оспа протекает сравнительно легко, тогда как при неблагоприятных условиях содержания и кормления у большинства животных развивается злокачественное течение болезни. При несвоевременном проведении оздоровительных мер через 2 — 3 недели в стаде заболевает большинство овец; заболеваемость может достигать 100 %. В зонах стационарного неблагополучия по оспе, а также в условиях массовой профилактической иммунизации эпизоотический процесс может проявляться в виде спорадических случаев с легким переболеванием овец и нетипичным развитием оспенного процесса.

Среди коз наиболее восприимчивы к оспе животные молочных и тонкорунных пород . Бо-лезнь быстро распространяется в стаде, но эпизоотия чаще ограничивается поражением животных отдельных стад. Эпизоотические очаги нередко превращаются в стационарные.

Среди свиней оспа чаще возникает и тяжелее протекает зимой и ранней весной. Более вос-приимчивы к ней животные скороспелых пород и поросята. При заболевании свиней оспой, вы-званной вирусами натуральной оспы коров и осповакцины, болезнь проявляется относительно доброкачественно. Эти вирусы могут пассироваться через организм свиней не более 2—4 пасса-жей, после чего эпизоотический процесс прерывается и болезнь исчезает. В противоположность им оригинальный вирус оспы свиней вызывает напряженный эпизоотический процесс, как правило, с тяжелым клиническим переболеванием животных в виде генерализованного оспенного процесса. Круглогодовое получение поросят, низкая ветеринарно-санитарная культура ферм, высокая устой-чивость вируса во внешней среде способствуют длительному (более года) неблагополучию хозяй-ства. Заболеваемость при оригинальной оспе достигает 80 % и более.

Оспу у лошадей регистрируют редко. Болеют преимущественно жеребята.

У кроликов в кролиководческих хозяйствах изредка отмечаются эпизоотические вспышки оспы с широким охватом всего по-/ головья и высокой летальностью.

Острые вспышки оспы среди птиц чаще возникают в условиях неудовлетворительного кормления и содержания, после прививок и т. п. Особенно повышается восприимчивость у линяющей птицы, а также с высокой яйценоскостью. В стационарно неблагополучных хозяйствах птица имеет поствакционный или постинфекционный иммунитет. Поэтому заболевание регистрируют только у молодняка, чаще 10 —30-дневного возраста. В первые дни после вывода цыплята имеют материнские антитела, переданные с желтком яиц. Болезнь, как правило, протекает подостро. Распространению болезни способствуют переуплотненное содержание птицы и недостаток в рационе витамина А. Оспа у птиц обычно проявляется в виде эпизоотической вспышки продолжительностью около шести недель.

Патогенез. Особенность инфекционного процесса при оспе обусловливается эпителиотропностью возбудителей и их способностью вызвать на коже своеобразную оспенную экзантему. Патологический процесс состоит из ряда последовательных стадий: а) розеолы — появление красных пятен в течение 1—2 дней; б) папулы — превращение пятен в узелки в течение 1 — 3 дней; в) везикулы — папулы в течение 5 — 6 дней превращаются в пузырьки, наполненные серо-желтоватой жидкостью, в этот период лихорадочные явления угасают; г) пустулы — содержимое везикул в течение трех дней мутнеет и становится гнойным; д) крусты — на месте высохших пустул образуется бурый струп, эпителий восстанавливается, а при глубоком поражении возникает соединительнотканный рубец; струп отпадает через 5 — 6 дней.

Такой патологический оспенный процесс отчетливо развивается \ людей, крупного рогатого скота и лошадей, тогда как у овец, коз и свиней в большинстве случаев папула не переходит в заметную везикулу, а непосредственно превращается в струп. Такая особенность обусловливает трудность диагностирования оспы овец, коз и свиней. У птиц пораженные эпителиальные клетки образуют бородавчатые разрастающиеся наложения на коже или дифтеритические пленки на слизистых оболочках. Обычно оспенный процесс имеет выраженный генерализованный характер. Дифтеритический процесс возникает отдельно или вместе с оспенной формой.

Проникновение вируса через кожу, как правило, вызывает лишь местный оспенный про-цесс и легкое переболевание животного. Если же возбудитель попадает в организм респираторным и алиментарным путями, то возникает септицемия, и оспенный процесс на коже и слизистых обо-лочках приобретает генерализованную форму, что сопровождается высокой температурой и тяже-лым состоянием животного. В таких случаях оспенный процесс нередко осложняется гноеродными и гнилостными бактериями, которые могут вызывать глубокие поражения тканей и даже вторич-ный сепсис.

Течение и симптомы. Тяжесть клинического проявления болезни и широта распростране-ния оспенной экзантемы зависят от видовой и индивидуальной устойчивости животного, виру-лентности возбудителя, способа заражения и состояния кожных покровов. Поэтому оспа у различных млекопитающих животных проявляется абортивной, сливной и геморрагической формами.

При абортивной форме на теле животного появляется небольшое число оспин, которые, не претерпевая всех стадий оспенного процесса, быстро исчезают. Нарушения общего состояния и лихорадка выражены незначительно, и животное быстро выздоравливает.

При сливной форме отдельные везикулы на обширных участках кожи сливаются между собой и образуют большие пузыри. В дальнейшем появляются таких же размеров струпья, под которыми скапливается гной. Сливная оспа сопровождается высокой лихорадкой и сильным угне-тением общего состояния.

Для геморрагической (черной) формы оспы характерны множественные кровоизлияния внутри пустул и в коже, кровотечения из носа, кровавая рвота, понос с примесью крови в фекали-ях. Животные быстро худеют и погибают.

У крупного рогатого скота инкубационный период в среднем 5 дней. Продромальный пе-риод, для которого свойственны лихорадка и снижение удоя, нередко остается незамеченным. Обычно у коров на коже, вымени и сосках (у быков — на коже мошонки), реже в других частях тела появляются розеолы, последовательно превращающиеся в папулы, везикулы и крусты (рис. 16). Оспины появляются и созревают неодновременно, и болезнь длится 14—20 дней. У телят оспины чаще появляются в области Рис. 16. Поражение вымени (ве- головы и внутренней поверх-ности бедер, везикулы и пустулы) коров при оспе. Оспа у коров, вызванная вирусом осповакцины, протекает легче, чем натуральная.

Оспины появляются лишь в местах первичного проникновения, захватывают поверхност-ные слои кожи и выглядят более выпуклыми. Хотя патологический процесс у коров развивается местно, болезнь может протекать и с ярко выраженными признаками генерализации, осложняться язвами и маститом. В таких случаях выздоровление животного затягивается, молочная продуктивность снижается, и коров нередко приходится выбраковывать.

У овец инкубационный период в среднем 8 дней. Болезнь начинается угнетением, анорексией и лихорадкой (41— 42 °С). Одновременно отекают веки, появляются серозно-слизистые и серозно-гнойные истечения из носа и глаз. Дыхание затруднено и сопровождается сопящим шумом, пульс учащенный. Оспенную сыпь чаще обнаруживают через 1—4 дня на коже головы, губах и крыльях носа, вокруг глаз, на внутренних поверхностях передних и задних конечностей, реже — в области живота, на покрытых тонкой кожей вымени и мошонке. У овец чаще развиваются папулы.

Розеолы обычно через 1 — 2 дня превращаются в плотные круглые папулы, покрытые тонкой пленкой и окруженные красным ободом. Они быстро увеличиваются и достигают в диаметре 12—15 мм. Иногда папулы появляются в большом количестве и сливаются. Температура в этот период несколько снижается.

Крустозной стадии оспенного процесса предшествует поверхностный или глубокий некроз воспаленных участков кожи. Образующиеся в этих местах струпья отпадают через 5 — 6 дней и на их месте остаются бесшерстные места и соединительнотканные рубцы. Болезнь продолжается 3 — 4 нед, многие животные выздоравливают. Ягнята переболевают тяжелее, чем взрослые овцы. Не-редко оспа осложняется пневмонией, гастроэнтеритом и гнойными артритами, и доминирующими становятся признаки секундарных инфекций. Слабые животные обычно погибают от сепсиса.

Если оспа у овец протекает тяжело, экзантема покрывает боль-лие участки кожи, у многих животных развиваются артриты и кера-ит, приводящий к потере зрения. В таких случаях симпто-мокомплекс характерен для сливной или геморрагической оспы. При тяжелом течении болезнь продолжается до четырех недель и часто заканчивается гибелью животного от сепсиса и хрониче-ского истощения.

Если при доброкачественной форме оспы летальность не превышает 2 — 3%, то при слив-ной и геморрагической она достигает 100%.

Оспа коз преимущественно протекает доброкачественно, и при типичном течении оспен-ные поражения локализуются в большинстве случаев на коже вымени. У козлят могут поражаться .слизистые оболочки носа и ротовой полости. Клинические признаки оспы коз во многом сходны с признаками, наблюдаемыми у овец.

Оспа свиней в большинстве случаев протекает доброкачественно; чаще ею заболевают по-росята, реже — взрослые животные. После короткого инкубационного периода (2 — 7 дней) появ-ляются вялость, лихорадка, ходульная походка, катаральный ринит и конъюнктивит. У отдельных животных на слабо покрытых щетиной местах кожи возникает оспенная экзантема без выраженной стадии везикул. Оспины увеличиваются в размере до 1,5 — 2,5 см, они располагаются гнездами и на их месте постепенно образуется подсыхающий струп.

С появлением оспин лихорадка снижается, на 20 —30-й день животные выздоравливают. У свиней, пораженных осповакциной, болезнь обычно протекает доброкачественно. При недоброкачественном течении болезни у свиней может развиваться сливная или геморрагическая оспа. Тяжелое переболевание животных с генерализацией оспенного процесса чаще наблюдают при нату-ральной оспе. Многие поросята отстают в росте и превращаются в заморышей. Осложнению оспы способствуют антисанитарное состояние свинарников, несбалансированность рациона по фосфору и кальцию, недостаток в кормах солей цинка. При неблагоприятном течении болезнь может затя-нуться до 30 — 40 дней и более. Летальность в осложненных случаях достигает 40 — 80 %

Для оспы лошадей характерно образование узелков и пустул на слизистой оболочке рото-вой полости и на коже сгибательной поверхности пута. Раньше это заболевание называли контагиозным пустулезным стоматитом. Развитие дерматита приводит к болезненности и хромоте. Дли-тельность болезни до 14 дней. У переболевших жеребых кобыл могут быть аборты. Обычно у лошадей оспа протекает доброкачественно.

Оспа верблюдов, как правило, начинается лихорадкой, серозно-катаральным ринитом и увеличением подчелюстных лимфоузлов. Почти одновременно появляется оспенная сыпь на коже губ и носа, на слизистой оболочке ротовой и носовой полостей. Позднее возникает оспенная экзантема на внутренней поверхности бедер, промежности и других местах, слабо покрытых шерстью. Генерализация процесса сопровождается вторичным подъемом температуры и угнетением. Взрослые животные обычно выздоравливают на 40—45-й день. У верблюдов нередко поражаются органы пищеварения, и тогда болезнь заканчивается смертью животного.

У птицы инкубационный период 7 — 20 дней. Болезнь протекает в виде кожной, дифтеритической, смешанной и катаральной форм.

При кожной форме на гребешке, коже лап и возле клюва возникают оспины в виде отдель-ных или сливающихся друг с другом очажков (рис. VII). Узелки вначале величиной с просяное зерно белого цвета, затем темнеют от кровоизлияний. Оспинки подсыхают, превращаются в короч-ки, отделяющиеся от непораженной ткани. После отпадания корочек остается гладкая рубцовая ткань. Чем ви-рулентнее вирус и моложе птица, тем злокачественнее протекает болезнь. В тяжелых случаях процесс переходит на оперенные участки тела, что приводит к быстрой гибели птицы.

При дифтеритической форме поражаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и ротовой полости. Через 2 — 3 дня после появления катаральных симптомов возникают белова-тые возвышающиеся наложения, имеющие округлую форму и желто-белую окраску. Они сливают-ся друг с другом и образуют напоминающие сыр наложения, которые, глубоко проникая в слизи-стую оболочку, затрудняют прием корма и воды. При поражении органов дыхания возможно раз-витие симптомов затрудненного дыхания. Часто поражается носовой канал и инфраорбитальный синус.

Дифтеритическая форма оспы, как правило, осложняется секундарной микрофлорой шасте-реллы, гемофильные бактерии и др.), что приводит к истощению птицы и гибели.

При смешанной форме оспы изменения обнаруживают на коже и слизистых оболочках ро-товой полости. Катаральная форма оспы характеризуется воспалением конъюнктивы глаза, слизистой оболочки носовой полости и подглазничных синусов. Гратцл и Келлер (1967) исследовали 960 больных оспой кур и обнаружили в 93,2 % случаев дифтеритическую, в 4,7 — смешанную оспен-ную и дифтеритическую и в 1,9%—только кожную формы.

Почтовые голуби заражаются оспой чаще по сравнению с другими видами голубей. Среди них обычно отмечают оспенную форму болезни с поражением век, углов клюва в виде массивных бородавчатых наростов. В ротовой полости могут быть дифтеритические наложения. Течение про-цесса такое же, как у кур.

У индеек, больных оспой, формируются на неоперенных участках головы небольшие желтые оспинки. В дальнейшем они сливаются, поражая веки и углы клюва. Довольно часто наблюдают дифтеритическую и катаральную формы с поражением конъюнктивы без типичных оспенных изменений. Переболевшая оспой птица теряет яйценоскость, летальность достигает 15 —60 %. При неосложненной кожной форме оспы прогноз благоприятный.

Патологоанатомические изменения. Помимо характерных оспенных торажений, обнаружи-ваемых при жизни животных, в трупах находят картину геморрагического диатеза. Серозные по-кровы усеяны множественными кровоизлияниями. Слизистые оболочки пищеварительной и рес-пираторной систем геморрагически воспалены, с наличием эрозий, а иногда и язв. В легких неред-ко находят крупозную пневмонию и гангренозные участки. Лимфоузлы увеличены и гиперемиро-ваны. Печень, сердце и почки с признаками паренхиматозной дегенерации.

На коже трупа птицы заметны эпителиомы в виде струпа, слизистые оболочки трахеи, пи-щевода, зоба дифтеритически воспалены. При поражении слезного канала и подглазного синуса находят ката-рально-фибринозный экссудат и атрофию глазного яблока. В тяжелых случаях желу-док, кишечник и паренхиматозные органы воспалены. При осложнениях отмечаются поражения воздухоносных мешков. В гистопрепаратах, окрашенных 10 %-ным р-ром азотнокислого серебра с последующей дифференциацией 25 %-ным р-ром нашатырного спирта, выявляют скопления ви-русных частиц в виде темно-коричневых зерен. Тельца-включения можно также обнаружить в мазках-отпечатках из оспин.

Диагноз. При типичном клиническом проявлении болезни для постановки диагноза вполне достаточно анализа клинико-эпизоотологических данных. В затруднительном случае проводят микроскопическое исследование материала из свежих папул, окрашенного по методу М. А. Морозова. При световой микроскопии таких препаратов на желтом фоне мазка заметны темно-коричневые элементарные тельца размером от 2 до 20 мкм. При атипичной форме болезни, а также с целью идентификации возбудителя оспы ставят биопробу на восприимчивых животных путем внутрикожного введения патматериала Дополнительными методами диагностики могут быть электроноскопия, РИФ и РДП. Для выделения вируса используют метод заражения культур клеток и эмбрионов кур.

Дифференциальный диагноз. У коров необходимо исключить ящур, везикулярный стоматит и кормовые сыпи, у овец — контагиозную эктиму, паршу, чесотку и неинфекционные экземы, у свиней — ящур, везикулярную болезнь и оспоподобные экзантемы незаразного (авитаминозы, гипокальцимия и гиперкератоз) и заразного (сальмонеллез, грипп, визикулярная экзантема, энзоотическая пневмония, стрептококкоз и др.) происхождения; у коз — ящур и контагиозную эктиму. У птиц нужно исключить инфекционный ларинготрахеит, респираторный микоплазмоз, авитаминоз А, кан-ди да ми коз.

Лечение. Больных животных изолируют в сухие, теплые помещения и обеспечивают пол-ноценным, легко усваиваемым кормом. В питьевую воду добавляют йодистый калий. Овец содер-жат в местах, защищенных от ветра и дождя. Применяют химиотерапевти-ческие препараты и антибиотики для предупреждения и ликвидации осложнений, вызываемых секундарной микро-флорой.

Хороший лечебный результат получают при внутримышечном введении пенициллина в дозе 10 тыс. ЕД на 1 кг массы животного. Тяжелобольных животных убивают.

У коров вымя содержат сухим и чистым. Оспины размягчают нейтральными жирами и ма-зями (борная, цинковая, стрептоцидовая, синтомициновая и др.), молоко осторожно выдаивают или отцеживают через катетер. Язвенные поверхности обрабатывают прижигающими средствами и антисептическими жидкостями (настойка йода, буровская жидкость, 3 %-ный р-р хлорамина). Слизистые оболочки промывают антисептическими и вяжущими жидкостями.

Оспенные поражения кожи у свиней и лошадей обрабатывают цинковой, борной, йодо-формовой и другими мазями.

У п т и ц применяют симптоматическое лечение, рацион обогащают кормами, богатыми витамином А и каротином (морковь, травяная мука, рыбий жир, дрожжи). Условно здоровой птице дают лечебные препараты в виде премиксов с набором витаминов и антибиотиков широкого спектра действия.

Иммунитет. У переболевших оспой животных формируется пожизненный иммунитет. В крови реконвалесцентов появляются нейтрализующие, преципитирующие, комплементсвязываю-щие антитела и агглютинины, в тканях (коже) — специфическая невосприимчивость.

Для активной иммунизации овец против оспы в СССР с профилактической целью рекомендована гидроокисьалюминиевая формол-вакцина (Н. В. Лихачев). Иммунитет формируется на 6 —8-й день и сохраняется 6 — 8 мес. Имеется и сухая культурная вирусвакцина (Н. В. Лихачев, П. А. Жидкова), обеспечивающая невосприимчивость на 3 —5-й день после прививки продолжительностью 9—12 мес. Вакцину применяют в свежих эпизоотических очагах и угрожаемой зоне.

Для иммунизации коз используют гидроокисьалюминиевую фор-молглицериновую вакци-ну Таджикской ВОС (Т. Я. Ванновский).

Активную иммунизацию коров против оспы проводят сравнительно редко, для этого при-меняют медицинскую осповакцину (0,5 мл в разведении 1 :1000), которую вводят подкожно или внутрикожно (скарификация) в области промежности. Оспенный детрит вируса ос-повакцины также рекомендуют использовать накожно (скарификация) для профилактики коровьей оспы у свиней, лошадей и верблюдов. Для профилактики оригинальной оспы у свиней можно применять эпизоотический натуральный вирус, полученный от доброкачественно переболевших животных. Оспенные корочки растирают в ступке с физраствором (1 :20) и втирают (2 — 3 капли) в скарифи-цированную поверхность кожи бедра или ушной раковины. Животные легко перебо-левают и при-обретают иммунитет длительностью до 9 мес.

Птицу против оспы прививают сухой эмбрион-вирусвакциной из штамма 27-АШ (Аз. НИ-ВИ). Вакцину втирают в перьевые фолликулы кожи бедра. Вакцинировать можно кур, индеек, фазанов, цесарок в неблагополучных и угрожаемых хозяйствах. Иммунитет наступает через 15 — 20 дней после вакцинации и сохраняется 4 мес \ молодняка и 9—10 мес у взрослой птицы.

Профилактика и меры борьбы. Для предупреждения оспы необходимо постоянно и надежно проводить ветеринарно-санитарные мероприятия. Особое значение имеет общая профилактика оспы: тщательное карантинирование вновь поступающих животных, исключение контакта между животными различных хозяйств при перегонах и пастьбе, ветеринарный контроль за поступлением кормов, а также освобождение от обслуживания животных лиц на 14 дней после прививки их осповакциной. В хозяйствах, ранее неблагополучных и угрожаемых по оспе овец, коз и верблюдов, в комплекс профилактических ме-; роприятий нужно вводить плановую вакцинацию всего восприимчивого поголовья.

Для предупреждения заноса вируса оспы в птицеводческое хозяйство нужно выдержать вновь завозимую птицу изолированно в течение 30 дней. После каждой партии птицы помещения тщательно очищают от остатков корма и помета. Насесты, гнезда, кормушки, поилки моют горячей водой с добавлением 2 — 3 %-ного едкого натра. Тщательно контролируют сбалансированность рациона по питательности, витаминам и микроэлементам.

При возникновении оспы овец, коз, верблюдов и птицы на хозяйство (ферму, пункт) накла-дывают карантин; при оспе коров, лошадей, свиней и других млекопитающих животных вводят ограничения. Больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют j лечат. Клиниче-ски здоровых овец и коз переводят в другое поме-гние или на другой участок пастбищ и вакцини-руют. Помещение ^инфицируют 3 %-ным р-ром едкого натра или 20 %-ной взвесью све-«егашеной извести. Трупы овец, коз и верблюдов, павших от оспы, -ичтожают вместе с кожей и шерстью. Молоко от животных не-агополучной отары используют в хозяйстве после пастеризации при ; С 30 мин или кипячения в течение 5 мин. Вокруг хозяйств,

неблагополучных по оспе овец, коз и верблюдов, выделяют угрожаемую зону, где проводят профилактическую вакцинацию в течение трех лет после ликвидации оспы в неблагополучном хозяйстве. При установлении оспы у коров, свиней и лошадей в комплекс оздоровительных мероприятий вакцинацию включают лишь при тенденции вспышки к широкому распространению.

Карантин снимают с хозяйства по истечении 20 дней после полного выздоровления, паде-жа или убоя больных оспой овец, коз и верблюдов. Перед снятием проводят заключительную де-зинфекцию и санацию кожных покровов животных (всего поголовья) согласно действующим ин-струкциям.

Ограничения при оспе коров снимают через 20 дней, а при оспе свиней — через 14 дней, руководствуясь теми же требованиями, что и при снятии карантина.

В птицеводческих хозяйствах при установлении диагноза на оспу больную птицу убивают, мясо используют после проварки. Вывоз птицы всех возрастов запрещают. Яйца из неблагополучных птичников используют только для пищевых целей. В случае угрозы широкого распространения оспы в хозяйстве целесообразно провести убой всей неблагополучной группы птиц, а условно здоровое поголовье благополучных птичников привить вакциной. Одновременно вакцинируют птицу личного пользования в угрожаемой зоне. Для дезинфекции птичников применяют горячий 4 %-ный р-р едкого натра, аэрозоль формальдегида, 20 %-ную взвесь свежегашеной извести. Пух и перо дезинфицируют 3 %-ным формальдегидом на 1 %-ном р-ре едкого натра. Помет складируют в навозохранилища для биотермической обработки.

Карантин с хозяйства снимают через 2 мес после ликвидации болезни. Перед снятием ка-рантина проводят тщательную дезинфекцию птичников. Вывоз цыплят и взрослой птицы в другие хозяйства допускают через 6 мес после снятия карантина.

Источник