Изониазид отравление первая помощь

Изониазид (гидразид изоникотиновой кислоты — ГИНК) представляет собой основное средство для лечения активного туберкулеза, а также предпочтительное профилактическое средство при положительных кожных туберкулиновых пробах.

Пероральная передозировка этого вещества приводит к серьезным отравлениям вплоть до летального исхода. Последний бывает результатом непроходящих судорог или чрезмерной седатации, часто применяемой для купирования припадков. Клиническая триада передозировки ГИНК включает рецидивирующие припадки, резистентные к обычным противосудорожным агентам, метаболический ацидоз, часто не устраняемый бикарбонатом натрия, и кому.

Передозировку изониазида следует подозревать во всех случаях не объяснимых иными причинами метаболического ацидоза и судорог. Предпочтительным средством лечения такой интоксикации (припадки, ацидоз, кома) является пиридоксин, вводимый из расчета 1 г на каждый грамм предположительно принятого внутрь количества ГИНК. Как эффективные методы удаления ГИНК из организма зарекомендовали себя гемодиализ, перитонеальный диализ, гемоперфузия и обменное переливание крови, хотя применяют их редко. Передозировки изониазида отмечались у американских индейцев, среди которых широко распространены туберкулез и самоубийства.

а) Токсичная доза. Однократный прием внутрь 1,5 г (5 таблеток по 300 мг) изониазида может вызвать интоксикацию у взрослого человека. Единовременный прием 2—3 г токсичен в большинстве случаев. Доза 3 мг/кг обусловила у одного эпилептика эпилептический статус с летальным исходом. Единовременный прием 6—10 г (20—30 таблеток по 300 мг) чреват тяжелым отравлением и смертью.

Без лечения однократная пероральная доза 10—15 г и более часто приводит к гибели взрослого человека. У некоторых пациентов припадки наблюдаются после приема дозы 35—40 мг/кг, а доза 80—150 мг/кг индуцирует припадки с высокой смертностью. Согласно имеющимся данным, к развитию эпилептического статуса приводили дозы от 900 мг до 40 г.

б) Токсикокинетика изониазида:

— Всасывание. Изониазид всасывается в желудочно-кишечном тракте и из участков внутримышечной инъекции. Пиковые плазменные уровни 1—7 мкг/мл достигаются через 1—2 ч. Концентрации ГИНК в плазме у «быстрых инак-тиваторов» составляют 20—50 % от наблюдаемых у «медленных инактиваторов». С белками связывается 10 % лекарства.

— Распределение. Изониазид распределяется по всем жидкостям и тканям тела. Его кажущийся объем распределения соответствует 0,6 л/кг. Пиковый уровень в ликворе в 10 раз ниже, чем в сыворотке.

— Выведение. В исходном состоянии может выводиться до 90 % изониазида и его метаболитов. Полное выведение происходит за 24 ч. Менее 10 % поступает в желчь. Период полужизни в плазме у нормальных людей варьирует от 1 до 4 ч, у пациентов с одной почкой — от 1 до 7 ч, у «медленных ацетиляторов» составляет 2—4 ч, а у «быстрых ацетиляторов» — 0,7 ч. Изониазид инактивируется в печени. Его почечный клиренс — 41 мл/мин.

в) Беременность и лактация. Применяемый во время беременности изониазид появляется в крови плода. В грудном молоке его обнаруживают в концентрациях 0,6—1,2 мг/100 мл через 1 — 10 ч после приема кормящими матерями 5—10 кг/кг. Это соответствует уровню изониазида в плазме.

г) Клиническая картина отравления изониазидом.

— Регулярное применение. Длительный прием доз ГИНК, превышающих терапевтические, чреват развитием симптомов хронического отравления. Ранними тревожными признаками служат тошнота и рвота, однако припадки иногда начинаются и без таких проявлений острой интоксикации изониазидом, как кома, тяжелый метаболический ацидоз и гипергликемия.

— Изониазидассоциированный гепатит:

1. Распространенность. Гепатит возникает у 0,46 % пациентов, получающих ГИНК в качестве профилактического средства. Вероятность его развития выше с возрастом; у лиц, регулярно потребляющих этанол; а также при одновременном лечении фенобарбиталом или рифампином, хотя это точно не доказано.

2. Клинические признаки. Продромальными клиническими симптомами могут быть неопределенные желудочно-кишечные жалобы на анорексию, тошноту, рвоту и дискомфорт в области живота. Однако даже при существенно повышенных уровнях аминотрансфераз пациенты иногда остаются бессимптомными. Затем возможны лихорадка, озноб, сыпь, крапивница, потемнение мочи, глинистый цвет кала, диарея, недомогание, повышенная утомляемость, боли в суставах и мышцах.

3. Мониторинг. У всех получающих изониазид пациентов следует периодически определять сывороточные уровни трансаминаз, особенно часто — у лиц, регулярно потребляющих этанол, уже страдавших от печеночного заболевания и принимающих другие потенциально гепатоток-сичные агенты. Если уровень трансаминаз в 2—3 раза превышает норму, ГИНК необходимо отменить.

д) Лечение отравления изониазидом:

1. Припадки. Припадки могут спонтанно начаться уже на ранней стадии интоксикации, поэтому индуцировать рвоту у симптоматических пациентов до специфического лечения (пиридоксин, диазепам) не рекомендуется. Диазепам (повышает активность гамма-аминомасляной кислоты в головном мозге, при купирований припадков действует синергически с пиридоксином) вводят в дозе 5—10 мг в крупную вену со скоростью 5 мг/мин; затем эту вену промывают 5 % водным раствором декстрозы (Д5В) или изотоническим физиологическим раствором с 5 % декстрозы (Д5ИФР).

Если судороги продолжаются, такую же дозу диазепама можно повторно ввести через 10—20 мин. Поскольку этот агент слабо растворим и легко выпадает в осадок, его препарат не следует вводить через внутривенный катетер и смешивать с другими терапевтическими растворами.

Необходимо обеспечить надежное поступление воздуха в легкие. При тяжелых припадках показана эндотрахеальная интубация. Пациентам с притупленной чувствительностью или в бессознательном состоянии вводят эндотрахеальную трубку с надувной манжетой. Коматозных пациентов после интубации кладут на левый бок головой вниз (поза Тренделенбурга) и делают им гастральную аспирацию при вспомогательном дыхании. После восстановления адекватной вентиляции и нормального кровообращения дыхательный объем должен составлять 10—15 мл/кг. При угнетенном дыхании может потребоваться подключение автоматического дыхательного аппарата.

Начинают внутривенное введение Д5В или Д5ИФР.

2. Ацидоз. Если ацидоз резистентен к специфической терапии (пиридоксин, диазепам, вливание жидкости), вводят внутривенно ударную дозу бикарбоната натрия 44— 88 мэкв/л. Нельзя смешивать этот препарат с раствором пиридоксина. Ведут мониторинг электрокардиограммы и наблюдение за возможными признаками гипо- или ги-перкалиемии.

— Очистка пищеварительного тракта. Бессимптомные пациенты, принявшие внутрь потенциально токсичное количество изониазида, после индукции рвоты сиропом ипекакуаны и введения активированного угля и слабительных средств должны наблюдаться не менее 4 ч, поскольку интоксикация часто развивается по истечении латентного периода. Если спустя более 4 ч после перорального приема изониазида в дозе ниже 20 мг/кг (1,5 г у взрослого) точно установлено, что отравления не произошло, как правило, достаточно только внимательного наблюдения.

Если у пациента были припадки и он находится в постиктальном состоянии, его дыхательные пути защищены (эндотрахеальная интубация) и уже введен пиридоксин, желудок можно опорожнить путем промывания, направив полученную при этом жидкость на токсикологическое исследование. После опорожнения желудка необходимо применить активированный уголь и слабительные средства.

— Усиление выведения. Поскольку изониазид очень слабо связывается с белками, а его объем распределения низок, это вещество в принципе хорошо удаляется посредством диализа, однако из-за короткого периода полужизни и наличия эффективного антагониста (пиридоксина) необходимость в такой процедуре возникает редко. Если применяется перитонеальный диализ, к используемой для него жидкости можно добавить пиридоксин. Гемоперфузия бывает полезна с точки зрения уменьшения периода полужизни изониазида и его сывороточной концентрации. Обменное переливание крови с успехом применялось у детей.

Экстракорпоральное выведение рекомендуется при серьезной интоксикации, обычно после того, как другие меры (введение пиридоксина, очистка пищеварительного тракта, инфузионная терапия, применение бикарбоната) оказались неэффективными или у пациента тяжелая почечная недостаточность.

В ряде случаев применялся форсированный диурез (вливание жидкостей или фуросемид), обеспечивавший выделение мочи со скоростью 3—6 мл/кг в час, однако его польза точно не установлена. Эта процедура требует большой осторожности в связи с опасностью перегрузки организма водой или развития электролитного дисбаланса.

— Антидоты изониазида. Если существуют сомнения по поводу того, что конвульсии и кома обусловлены передозировкой изониазида, рекомендуется ранняя терапевтическая проба с внутривенным введением пиридоксина, которая относительно безопасна и потенциально полезна. Пиридоксин надо применять при подозрении на передозировку изониазида или ее подтверждении даже без припадков у пострадавшего. Оптимальная доза антидота должна быть по крайней мере равна максимальному предполагаемому количеству принятого внутрь изониазида. Пиридоксин используют в виде 5 или 10 % водного раствора и вводят внутривенно в течение 5 мин (5 г/мин в 50 мл), повторно вводя эту дозу с интервалами 5—20 мин в случае сохранения коматозного состояния или судорог.

Пиридоксин продается во флаконах в концентрации 1 г/10 мл.

Если принятая внутрь доза изониазида неизвестна, сначала надо ввести 5,0 г пиридоксина, а затем с интервалами 30 мин еще по 5 г, пока не прекратятся припадки или пациент не придет в сознание. Пиридоксин нельзя смешивать в бутылке для внутривенного введения с бикарбонатом натрия. Когда судороги купированы, индуцированный припадками лактат-ацидоз пройдет спонтанно и бикарбонат натрия может вообще не понадобиться.

Слишком высокая доза пиридоксина способна вызвать тахипноэ, аномалии постуральных рефлексов, паралич и судороги. Пациенты с передозировкой изониазида переносили без побочных эффектов до 52 г антидота внутривенно. В одном исследовании не отмечено отрицательных последствий при дозах пиридоксина 70— 357 мг/кг. Его раствор концентрацией 5 % или 10 % (масса/объем) можно готовить в Д5В, пропущенном через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, и вливать непрерывно в течение 30—60 мин.

— Поддерживающая терапия при отравлении изониазидом:

1. Аспирационный пиевмонит. Для обеспечения адекватного глубокого дыхания после эндотрахеальной интубации назначают вентиляцию с перемежающимся положительным давлением.

2. Гипотензия. Посредством инфузионной терапии восстанавливают внутрисосудистый объем.

3. Гипергликемия. Следует учитывать риск диабетического ацидоза.

4. Задержка мочи. Катетеризуют мочевой пузырь и следят за поступлением и выведением жидкости.

5. Прочие меры. Определяют газовый состав артериальной крови, сывороточные электролиты, мочевинный азот, глюкозу и креатинин в крови, проводят клинический анализ последней, а также исследуют печеночную функцию. Готовят кровь для типирования и перекрестной пробы, чтобы в случае необходимости немедленно начать гемодиализ. Впрочем, при использовании пиридоксина последний требуется редко.

Ведут мониторинг электроэнцефалограммы (припадки), кровяного давления, пульса, дыхания, мочи (сахар, ацетон, альбумин), сывороточных электролитов, зрения, неврологического состояния, печеночной и почечной функций (аминотрансферазы, азот мочевины крови, креатинин), газового состава артериальной крови и ясности сознания.

Пациента госпитализируют до нормализации печеночной функции, электролитного состава и электроэнцефалограммы, возвращения неврологических показателей к доинтоксикационному уровню и исчезновения признаков метаболического ацидоза.

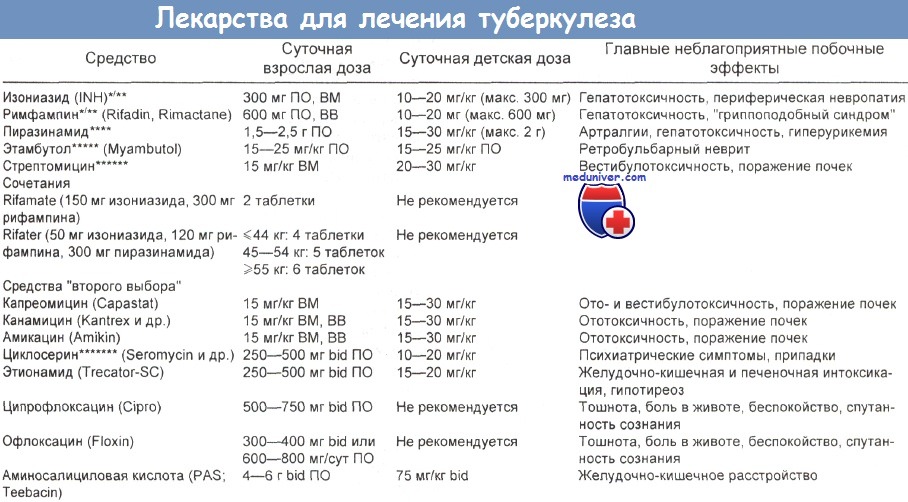

*Существуют также внутривенные препараты изониазида и рифампина.

** Для прерывистого лечения после нескольких недель или месяцев ежедневно используют взрослую дозу 15 мг/кг (макс. 900 мг) 2 раза в неделю.

Для профилактики невропатии при неполноценном питании, беременности, ВИЧ-инфекции, алкоголизме или диабете больным дают 10— 25 мг пиридоксина.

*** Для прерывистого лечения после нескольких недель — месяцев ежедневно используют дозу 600 мг 2 раза в неделю.

**** Для прерывистого лечения после нескольких недель — месяцев ежедневно используют дозу 2,5—3,5 г 2 раза в неделю.

***** Обычно не рекомендуется детям в возрасте до 6 лет, поскольку у них невозможен мониторинг остроты зрения. Некоторые врачи назначают 25 мг/кг в сутки в первые 1—2 мес или дольше, если организм невосприимчив к изониазиду.

При почечной гипофункции дозу снижают. Для прерывистого лечения после нескольких недель — месяцев ежедневно используют дозу 50 мг/кг 2 раза в неделю.

****** фирма Pfizer (800-254-4445) предлагает бесплатно врачам, поликлиникам и больницам.

Если ежедневно принимаются пероральные средства, стрептомицин обычно назначают 5 раз в неделю (доза 15 мг/кг, макс. 1 г) в первые 2—12 нед, а затем (по показаниям) 2—3 раза в неделю (доза 20—30 мг/кг, макс. 1,5 г).

У пациентов в возрасте старше 40 лет дозу снижают до 500—750 мг 5 раз в неделю, а затем 20 мг/кг 2 раза в неделю. Некоторые клиницисты рекомендуют снижать дозу, начиная с возраста не 40, а 60 лет. При почечной гипофункции дозу также снижают.

******* Некоторые специалисты рекомендуют назначать 50 мг пиридоксина на каждые 250 мг циклосерина для снижения риска отрицательных неврологических эффектов.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Токсикология»

Источник

Публикации в СМИ

Отравление нейролептиками

Нейролептики (например производные фенотиазина — хлорпромазин, промазин, левомепромазин, прохлорперазин, трифлуоперазин) относят к группе психоседативных средств. Детоксикация в печени, выделение через кишечник и с мочой — не более 8% принятой дозы в течение 3 сут. В последнее время число случаев передозировки и отравлений ЛС этой группы растёт. Токсическая доза более 500 мг. Смертельная доза 5–10 г. Токсическая концентрация в крови — 1–2 мг/л, смертельная — 3–12 мг/л.

Этиопатогенез • Токсическое действие: психотропное, нейротоксическое (ганглиолитический, адренолитический эффекты; угнетение ретикулярной формации мозга; поражение таламокортикальной системы) • Гистологически преобладают признаки гипоксии в виде распространённых ишемических изменений нейронов, образования гомогенных коагулятов в сосудах и резко выраженных дистрофических изменений астроцитарной глии с появлением амебоидных форм клеток.

Клиническая картина. Основные стадии такие же, как и при отравлении снотворными средствами и транквилизаторами (см. Отравление снотворными средствами и транквилизаторами) • Резкая слабость, головокружение, выраженная сухость во рту, тошнота • Снижение или отсутствие реакции зрачков на свет при относительной сохранности роговичных рефлексов (у 70–80%), нарушение конвергенции • Неврологические расстройства •• Атаксия, снижение сухожильных и периостальных рефлексов, мышечный спазм, тризм жевательных мышц, судороги •• Акинетико-ригидный синдром, особенности: диссоциация симптомов — выраженная гипомимия и гипокинезия без значительного повышения мышечного тонуса (мышечную гипотонию наблюдают в 50% случаев) •• Гиперкинетический синдром — сочетание нескольких видов гиперкинезов (тортиколлис, оральные гиперкинезы, тремор кистей рук) или смена одного гиперкинеза другим (хореиформного ознобоподобным или крупноамплитудным тремором рук) •• Сохранены реакции на болевые раздражения (у 75%) • Учащение пульса, снижение АД без цианоза • При приёме внутрь — гиперемия и отёк слизистой оболочки рта, у детей — выраженное раздражение слизистой оболочки ЖКТ • Кожные аллергические реакции • Коматозное состояние — неглубокое, гипотермия, сухожильные рефлексы повышены; по выходе из комы возможны паркинсонизм, ортостатический коллапс • В некоторых случаях (в результате блокады дофаминовых рецепторов) возможно развитие нейролептического злокачественного синдрома: гипертермия с экстрапирамидными и вегетативными нарушениями, способными привести к смерти (Делея–Деникера синдром).

Диагностика • Спектрофотометрический метод определения токсического вещества в крови • ЭЭГ • ЭКГ — синусовая тахикардия, снижение ST ниже изолинии, отрицательный зубец Т.

Дифференциальная диагностика — см. Отравление снотворными средствами и транквилизаторами.

ЛЕЧЕНИЕ

Тактика ведения (см. также Отравление снотворными средствами и транквилизаторами) • Промывание желудка через зонд с последующим введением сорбента (активированный уголь), рвотные средства • В последующем — инфузионная терапия, форсированный диурез без ощелачивания крови • Гемосорбция (в 2–3 раза сокращает длительность коматозного периода) • Симптоматическая терапия: ликвидация тяжёлых дыхательных и гемодинамических расстройств, купирование судорожного синдрома, устранение осложнений.

Лекарственная терапия • Дифенгидрамин 2–3 мг/кг в/в или в/м для подавления экстрапирамидных симптомов • Аналептики (камфора, никетамид, кофеин, эфедрин) — только при поверхностной коме. Во всех остальных случаях они строго противопоказаны (развитие судорожных состояний и дыхательных осложнений).

Осложнения — см. Отравление снотворными средствами и транквилизаторами.

Прогноз (см. также Отравление снотворными средствами и транквилизаторами) • Астенический синдром сохраняется даже через 2–3 года после интоксикации • Длительное сохранение паркинсонического синдрома (даже через 2–3 года после отравления) • Больные нуждаются в продолжительном наблюдении и лечении после выписки из стационара.

МКБ-10 • T43.3 Отравление антипсихотическими и нейролептическими препаратами

Код вставки на сайт

Отравление нейролептиками

Нейролептики (например производные фенотиазина — хлорпромазин, промазин, левомепромазин, прохлорперазин, трифлуоперазин) относят к группе психоседативных средств. Детоксикация в печени, выделение через кишечник и с мочой — не более 8% принятой дозы в течение 3 сут. В последнее время число случаев передозировки и отравлений ЛС этой группы растёт. Токсическая доза более 500 мг. Смертельная доза 5–10 г. Токсическая концентрация в крови — 1–2 мг/л, смертельная — 3–12 мг/л.

Этиопатогенез • Токсическое действие: психотропное, нейротоксическое (ганглиолитический, адренолитический эффекты; угнетение ретикулярной формации мозга; поражение таламокортикальной системы) • Гистологически преобладают признаки гипоксии в виде распространённых ишемических изменений нейронов, образования гомогенных коагулятов в сосудах и резко выраженных дистрофических изменений астроцитарной глии с появлением амебоидных форм клеток.

Клиническая картина. Основные стадии такие же, как и при отравлении снотворными средствами и транквилизаторами (см. Отравление снотворными средствами и транквилизаторами) • Резкая слабость, головокружение, выраженная сухость во рту, тошнота • Снижение или отсутствие реакции зрачков на свет при относительной сохранности роговичных рефлексов (у 70–80%), нарушение конвергенции • Неврологические расстройства •• Атаксия, снижение сухожильных и периостальных рефлексов, мышечный спазм, тризм жевательных мышц, судороги •• Акинетико-ригидный синдром, особенности: диссоциация симптомов — выраженная гипомимия и гипокинезия без значительного повышения мышечного тонуса (мышечную гипотонию наблюдают в 50% случаев) •• Гиперкинетический синдром — сочетание нескольких видов гиперкинезов (тортиколлис, оральные гиперкинезы, тремор кистей рук) или смена одного гиперкинеза другим (хореиформного ознобоподобным или крупноамплитудным тремором рук) •• Сохранены реакции на болевые раздражения (у 75%) • Учащение пульса, снижение АД без цианоза • При приёме внутрь — гиперемия и отёк слизистой оболочки рта, у детей — выраженное раздражение слизистой оболочки ЖКТ • Кожные аллергические реакции • Коматозное состояние — неглубокое, гипотермия, сухожильные рефлексы повышены; по выходе из комы возможны паркинсонизм, ортостатический коллапс • В некоторых случаях (в результате блокады дофаминовых рецепторов) возможно развитие нейролептического злокачественного синдрома: гипертермия с экстрапирамидными и вегетативными нарушениями, способными привести к смерти (Делея–Деникера синдром).

Диагностика • Спектрофотометрический метод определения токсического вещества в крови • ЭЭГ • ЭКГ — синусовая тахикардия, снижение ST ниже изолинии, отрицательный зубец Т.

Дифференциальная диагностика — см. Отравление снотворными средствами и транквилизаторами.

ЛЕЧЕНИЕ

Тактика ведения (см. также Отравление снотворными средствами и транквилизаторами) • Промывание желудка через зонд с последующим введением сорбента (активированный уголь), рвотные средства • В последующем — инфузионная терапия, форсированный диурез без ощелачивания крови • Гемосорбция (в 2–3 раза сокращает длительность коматозного периода) • Симптоматическая терапия: ликвидация тяжёлых дыхательных и гемодинамических расстройств, купирование судорожного синдрома, устранение осложнений.

Лекарственная терапия • Дифенгидрамин 2–3 мг/кг в/в или в/м для подавления экстрапирамидных симптомов • Аналептики (камфора, никетамид, кофеин, эфедрин) — только при поверхностной коме. Во всех остальных случаях они строго противопоказаны (развитие судорожных состояний и дыхательных осложнений).

Осложнения — см. Отравление снотворными средствами и транквилизаторами.

Прогноз (см. также Отравление снотворными средствами и транквилизаторами) • Астенический синдром сохраняется даже через 2–3 года после интоксикации • Длительное сохранение паркинсонического синдрома (даже через 2–3 года после отравления) • Больные нуждаются в продолжительном наблюдении и лечении после выписки из стационара.

МКБ-10 • T43.3 Отравление антипсихотическими и нейролептическими препаратами

Источник