Исследование репродуктивной токсичности лекарственных веществ

Проблема безопасности лекарственных средств становится все более актуальной во всем мире. Это связано, прежде всего, с внедрением в широкую медицинскую практику большого числа фармакологических препаратов с высокой биологической активностью, сенсибилизацией населения к биологическим и химическим веществам, нерациональным использованием лекарств, медицинскими ошибками и применением некачественных лекарственных препаратов [2, 9]. Одним из обязательных этапов доклинических исследований новых лекарственных средств является изучение их репротоксического действия. Под репродуктивной токсичностью фармакологических средств понимают эмбрио- и фетотоксическое действие в антенатальном и постнатальном периоде развития, а также влияние на генеративную функцию организма [6].

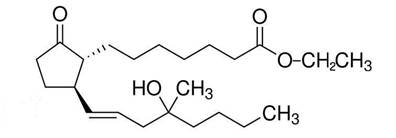

Исследуемое вещество, 11-дезоксимизопростол (11 — ДМП) — этиловый эфир (±)-11,15-дидезокси-16-метил-16-гидроксипростагландина E1 (рисунок 1), проявляющее утеротоническую активность.

Рис. 1. Этиловый эфир (±)-11,15-дидезокси-16-метил-16-гидроксипростагландина E1(11-дезоксимизопростол)

Это соединение относится к ряду 11-дезоксипростагландинов и близко по химическому строению с мизопростолом. Будучи химически более стабильным и в 2 раза менее токсичным, оно превосходит мизопростол по утеротонической активности, что, наряду с синтетической доступностью и отсутствием побочных эффектов, делает его исключительно перспективным для внедрения в практику с целью замены мизопростола в гинекологических бинарных препаратах. Описаны синтез [4], противоязвенная и ряд других видов активности соединений 11-дезоксимизопростола [3,7,8]. Кроме того, имеются предварительные сведения о способности 11-ДМП подавлять развитие тяжелого окислительного стресса, который может являться одним из патогенетических звеньев нарушений различных видов обмена веществ [1, 7].

Согласно действующим в настоящее время рекомендациям по доклиническим исследованиям лекарственных средств [5,6], исследования по выявлению репродуктивной токсичности должны включать изучение влияния на репродуктивную (генеративную) функцию; изучение эмбрио- и фетотоксического действия, регистрируемого в антенатальном периоде развития; изучение эмбрио- и фетотоксического действия, регистрируемого в постнатальном периоде развития.

Цель исследования: изучение репродуктивной токсичности лекарственного средства «11-дезоксимизопростол» по его влиянию на генеративную функцию при внутрижелудочном введении.

Материалы и методы

Экспериментальная работа проведена на нелинейных белых самках и самцах крыс. (масса тела 20–22 г). Исследуемое вещество вводили животным в форме суспензии в 1%-ном крахмальном геле. Перед приготовлением суспензии 11-ДМП, таблетки (11-ДМП табл.) растирали в ступке до однородного порошка. Рабочие разведения 11-ДМП табл. готовили в день введения. Животные из групп негативного контроля получали 1% крахмальный гель (плацебо).

Эксперименты выполнены на нелинейных белых крысах массой 190-210 гр. Весь экспериментальный период животных содержали на стандартном рационе. Наблюдение и оценку состояния животных проводили ежедневно: осмотр регистрация среднего потребления воды и пищи, один раз в неделю животных взвешивали. Длительность карантина (акклиматизационного периода) для всех животных составляла четырнадцать (14) дней. В течение карантина проводили ежедневный осмотр каждого животного (поведение и общее состояние), дважды в день животных наблюдали в клетках (заболеваемость и смертность). Клетки с животными были помещены в отдельную комнату. Световой режим: 12 час — свет, 12 час — темнота. Температура воздуха поддерживалась в пределах 20-22 °C, относительная влажность — 60-70%. Температура и влажность воздуха регистрировались ежедневно. Был установлен режим проветривания, обеспечивающий около 15 объемов помещения в час, концентрацию CO2 не более 0.15 объемных %, аммиака — не более 0.001 мг/л. Животных распределяли по группам, используя при рандомизации в качестве основного критерия массу тела (отклонение значений массы тела в пределах группы не более 10%). Количество животных в каждой экспериментальной группе – 20.

Введение препарата производили внутрижелудочно в дозе 10 мг/кг. В каждой группе было по 20 самцов и 20 самок. Введение самцам проводили в течение 48 дней до спаривания с интактными самками. Самкам введение производилось в течение 15 дней до спаривания с интактными самцами.

Таким образом, в эксперименте использовано 6 опытных групп животных:

- Группа 1- 20 самцов, крахмал (контроль), 48 дней

- Группа 2-20 самцов, препарат (10 мг/кг), 48 дней

- Группа 3 — 20 самок, крахмал, 15 дней

- Группа 4 — 20 самок, препарат (10 мг/кг), 15 дней

- Группа 5 — 20 интактных самцов

- Группа 6 — 20 интактных самок

Через 24 часа после окончания введения самок подсаживали к соответствующей группе самцов сроком на 2 эстральных цикла (10 дней). Половину самок вскрывали на 17-21 дни беременности, подсчитывали количество желтых тел, мест имплантации, количество живых и погибших плодов.

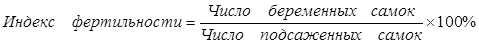

Индекс фертильности рассчитывали по следующей формуле:

За единицу наблюдения при статистической обработке полученных результатов принимали одну самку или один помет. Вторую половину самок оставляли до родов и проводили наблюдение за течением родов и физическим развитием потомства в период вскармливания.

Результаты обрабатывались общепринятыми методами вариационной статистики и выражались в виде среднеарифметической (М) и её стандартной ошибки (m). Применялся критерий непараметрической статистики Манна-Уитни (U). Обработка полученных данных производилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.

Результаты и обсуждение

В период введения 11-ДМП табл., снижения темпов прироста массы тела, изменений в поведении, гибели животных не отмечалось ни в одной из изучаемых групп самцов или самок. Индекс фертильности достоверно не различался во всех экспериментальных группах (таблица 1).

Влияние 11-ДМП табл. (10 мг/кг) на плодовитость крыс

Источник

Исследование репродуктивной токсичности лекарственных веществ

Одной из главных и ведущих причин заболеваемости и смертности во всех странах мира остаются острые нарушения мозгового кровообращения [1, 2]. Так, в России ежегодно регистрируется более 450 тыс. инсультных состояний. Практически треть случаев отмечается у лиц трудоспособной категории, из которых восстанавливается только каждый четвертый больной. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, в том числе и в репродуктивном. Так, ишемические инсульты в молодом возрасте, до 40–55 лет, в развитых странах встречаются в 3,4–14% случаев всех ишемических инсультов [3]. Высокий уровень смертности или инвалидизации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, делает проблему поиска новых лекарственных средств для терапии подобных пациентов актуальной.

Одна из перспективных групп для медикаментозного лечения пациентов, перенесших инсульт, включает в себя средства с глутaмaтергическим мехaнизмом действия, в частности модуляторы или aгонисты АМРА-рецепторов [4, 5].

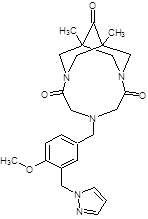

Исследуемое лекарственное средство на основе производного 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана обеспечивает длительную активацию AMPA-рецепторов и дальнейшую выработку нейротрофических факторов [5, 6]. Предположительно возможно терапевтическое применение данного лекарственного средства для лечения нарушений когнитивной функции и реабилитации пациентов, перенесших острую продолжительную гипоксию головного мозга вследствие ишемии или других повреждений мозга, что требует более детального изучения фармакологических свойств исследуемого вещества [5].

Целью исследования являлись выявление и оценка потенциального токсического воздействия лекарственного средства на репродуктивные функции у крыс.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования являлась фармацевтическая субстанция с химическим названием по международному классификатору IUPAC 6-[4метокси-3-(1Н-пиразол-1-илметил) бензил]-1,11диметил-3,6,9-триазатрицикло [7.3.1.1] тетрадекан-4,8,12-триона, которая была впервые синтезирована на базе химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [7]. Структура и химическая формула представлены на рисунке.

В работе были использованы 435 половозрелых крыс (300 самок и 135 самцов линии Sprague Dawley (SD), масса тела 180–200 г) и их потомство – 787 крысенок. Изучение репродуктивной токсичности лекарственного средства проводилось в соответствии с руководством по доклиническим исследованиям под редакцией А.Н. Миронова [8].

Влияние лекарственного средства на репродуктивную функцию самок изучалось при пероральном введении крысам (180 самкам и 90 самцам). В исследованиях на самках лекарственное средство растворяли в ДМСО, затем в 2%-ном крахмальном геле, вводили перорально половозрелым виргинным самкам каждый день в течение 15 дней (3 эстральных цикла) до спаривания в двух дозах (2,5 мг/кг и 25 мг/кг)). В контрольной группе вместо лекарственного средства использовали ДМСО и 2%-ный крахмальный гель (плацебо). По завершении процесса введения лекарственного средства особей женского пола подсаживали к интактным самцам в соотношении 2:1 на 2 эстральных цикла (10 дней). Каждая группа животных состояла из 30 особей (10 самцов и 20 самок). Во время исследования оценивали поведение животных и общее физическое состояние. Самок взвешивали до начала исследования, по завершении применения лекарственного средства и перед эвтаназией на 20-й день беременности. Первый день беременности устанавливали путем анализа влагалищных мазков и по наличию в них сперматозоидов.

Изучалось состояние репродуктивных органов беременных особей — в яичниках оценивали количество желтых тел, в матке – мест имплантаций, мертвых и живых плодов, определяли краниокаудальный размер и массу плодов. Для установления целостной картины при помощи полученных данных определяли показатели характеристик пред- и постимплантационной гибели. Также был проведен анализ индекса фертильности (отношение числа беременных самок к числу подсаженных). Из каждой группы животных, получающих лекарственное средство, 50% беременных самок оставляли до родов и в течение одного месяца наблюдали за развитием потомства, при этом проводили оценку таких важных параметров, как поведение, динамика массы тела, общее физическое состояние и гибель крысят.

В исследованиях репродуктивной функции самцов (30 самцов и 60 самок) лекарственное средство вводили самцам крыс (группы по 10 животных) в двух пероральных дозах (2,5 мг/кг и 25 мг/кг) в течение 48 дней (период сперматогенеза). По завершении процесса введения лекарственного средства к самцам подсаживали интактных самок в соотношении 1:2 на 2 эстральных цикла (10 дней). После регистрации беременности самцов подвергали эвтаназии. На 20-й день беременности 50% самок из каждой группы подвергали эвтаназии с последующим вскрытием. Из каждой группы животных 50% беременных самок оставляли до родов и в течение 30 дней наблюдали за развитием потомства, оценивая и регистрируя поведение, динамику роста массы тела, общее физическое состояние и гибель крысят. Состояние репродуктивной функции самцов оценивали по результатам изучения репродуктивных органов самок, спаренных с получавшими лекарственное средство самцами, применяя те же показатели для оценки, что и при оценке репродуктивной функции самок, а также на основе гистологических и морфологических исследований семенников самцов, функционального состояния сперматозоидов и индекса сперматогенеза. Морфологическую оценку состояния сперматогенного эпителия проводили по индексу сперматогенеза (индекс сперматогенеза = ∑А/100, где А – число подсчитанных клеток в каждом канальце, 100 – число подсчитанных при микроскопии канальцев). Индекс сперматогенеза подсчитывали по системе, имеющей деление на 4 балла, регистрируя в канальце наличие сперматогоний, сперматоцитов первого и второго порядка, сперматид и сперматозоидов [9]. Для изучения функционального состояния сперматозоидов использовали метод введения окситоцина для получения эякулята [9].

Для исследования токсичности лекарственного средства в антенатальном периоде развития в эксперименте использованы 30 половозрелых виргинных самок, разделенных на 3 равные группы, и 15 половозрелых самцов. К самкам подсаживали самцов в соотношении 2:1. Изучаемое лекарственное средство вводили перорально беременным самкам крыс с 1-го по 19-й дни беременности, в двух дозах (2,5 мг/кг и 25 мг/кг), один раз в сутки.

Результаты оценивались после эвтаназии путем декапитации и вскрытия самок на 20-й день беременности. После проведения хирургического вмешательства (лапаротомии) извлекали матку с зародышами из плодовместилищ; проводили регистрацию и оценку количества желтых тел во время беременности в обоих яичниках, числа живых, мертвых плодов и резорбированных остатков, а также мест имплантации. Эмбрионы внимательно осматривали на наличие каких-либо внешних аномалий развития, вызванных тератогенными факторами; определяли толщину и массу плаценты; оценивали краниокаудальный размер и массу плодов; определяли общую эмбриональную смертность, являвшуюся следствием различных факторов, пред- и постимплантационную смертность. Также 50% плодов использовали для исследования на наличие внутренних аномалий развития по методу Вильсона. После регистрации плодов в жидкости Буэна в течение недели лезвием бритвы делали девять сагиттальных срезов, которые исследовали при стереомикроскопии на МБС-2 на наличие внутренних аномалий развития.

Для исследования токсического действия лекарственного средства в постнатальном периоде развития лекарственное средство вводили беременным самкам крыс (3 группы по 10 животных) с 6-го дня беременности и до родов (период органогенеза и фетогенеза). Вещество вводили per os в суточных дозах 2,5 мг/кг и 25 мг/кг. За 3–4 дня до родов беременных самок отделяли от самцов и рассаживали в отдельные клетки по одной в каждую.

Проводились оценка и регистрация эмоционального состояния и общего физического состояния самок крыс, продолжительности беременности и динамики состояния характеристики массы тела до родов и после. Осуществлялся анализ развития потомства крыс в течение первых 2 месяцев развития по ряду специфических и интегральных параметров, таких как общее количество крысят в помете, количество мертворожденных и живых плодов; гибель крысят. Регистрировали и оценивали массу крысят при рождении и на 4-е, 7-е; 14-е, 30-е, 45-е и 30-е сутки; измеряли краниокаудальный размер при рождении и на 4-е сутки. Также отмечали и оценивали сроки открытия глаз, появления шерстного покрова, отлипания ушной раковины от головы.

Изучались эмоциональная реакция, двигательная активность и способность к координации движений у всего потомства крысят. Влияние ЛС на скорость созревания сенсорно-двигательных рефлексов потомства оценивалось в тесте «Переворачивание на плоскости» на 8-й день и в тесте «Открытое поле» на 10-й, 15-й и 20-й дни после рождения. В тесте «Переворачивание на плоскости» крысят клали на спину на плоской поверхности и быстро отпускали. При этом определяли время возвращения в нормальное состояние. В тесте «Открытое поле» крысят помещали на 1 мин на площадку размерами 300 × 300 мм, на которой заранее были проведены линии ограничения, образующие 36 квадратов [8]. Проводили регистрацию основных сенсорно-двигательных рефлексов, таких как поднимание головы и передних лап, ползание (число посещенных клеток), опора на задние конечности (стойки), подъем всего тела, а на 20-й день изучали двигательную активность: число пересеченных квадратов, число умываний, встряхиваний и заглядываний в норки. Полученные данные были обработаны статистически (программой Statistica 8.0).

Результаты исследования и их обсуждение

При изучении репродуктивной функции самок были получены следующие результаты (табл. 1). Все самки в контрольной и опытных группах забеременели. Процент гибели эмбрионов на всех стадиях развития у самок, получавших лекарственное средство, не отличался от контрольных значений. Достоверных различий с контролем в массе и размерах плодов и плаценты также не выявлено. При макроскопическом и гистологическом исследовании яичников самок, получавших лекарственное средство в течение 15 дней до спаривания, никаких патологических изменений не выявлено. Яичники самок всех групп темно-красного цвета, с неровной поверхностью, плотные. В корковом веществе яичников исследуемых самок крыс видны фолликулы различной степени созревания и установлены их размеры. Фолликулярный эпителий не изменен, ядра светлые, четкие, мозговое вещество яичников полнокровное.

Состояние репродуктивных органов беременных самок крыс, получавших ЛС в течение 15 дней перед спариванием

Источник