- Кардиомиопатия: что нужно знать?

- Какие виды болезни?

- Какие факторы вызывают первичную форму?

- Как проводится лечение?

- Какие патологии могут провоцировать вторичную форму?

- Ишемическая кардиомиопатия (I25.5)

- Общая информация

- Краткое описание

- Этиология и патогенез

- Эпидемиология

- Клиническая картина

- Клинические критерии диагностики

- Cимптомы, течение

- Диагностика

- Лабораторная диагностика

- Дифференциальный диагноз

- Осложнения

- Лечение

Кардиомиопатия: что нужно знать?

Кардиомиопатии представляют собой по определению ВОЗ кардиологические патологии, в результате которых наблюдается поражение сердечной мышцы в области миокарда, средней части мышечных волокон сердца. Заболевание может появляться на фоне сердечных и иных болезней, не связанных с сердечно-сосудистой системой.

Код кардиомиопатии — МКБ 10 в соответствии с международной классификацией болезней. Понятие объединяет в себе все патологии, в которых поражается средний слой мышечных волокон сердца. Вероятность возникновения остается очень высокой в случае артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС), неотложных состояний, приводящих к повреждению сердечных клапанов.

При этом целесообразно изучение при кардиомиопатии симптомов с изменением в области миокарда, а не всех патологий сердца. Эти нарушения могут быть вызваны как нарушениями отдельных органов и систем, так и организма в целом.

Какие виды болезни?

По современной классификации кардиомиопатии можно подразделить на два основных вида и несколько характерных групп. Как ранее упоминалось, болезнь может появиться как сама по себе, так и в результате иных заболеваний. В первом случае причины часто не поддаются идентификации, их не удается установить традиционными методами диагностики.

Рассматривая вызвавшие кардиомиопатии причины, можно выделить разные виды этого заболевания:

- Первичного происхождения, когда этиология возникновения не определена;

- Вторичную форму с определением причины развития патологических изменений в области миокарда.

Классификация проводится также по механизму развития, патогенезу:

- Гипертрофическая;

- Алкогольная;

- Дилатационная;

- Дисгормональная;

- Рестриктивная.

Какие факторы вызывают первичную форму?

Характерные для кардиомиопатии симптомы вызывают причины вирусного происхождения развития миопатий. Подтверждением этой теории могут являться антитела, которые обнаружены по отношению к проникновению вирусов. Так, например, иммунная система реагирует на цитомегаловирус, возбудитель гепатита С, а также вирус Коксаки. Все эти возбудители способны влиять на ДНК, с последующим развитием патологии сердечной мышцы.

Не лишена основания и теория развития кардиомиопатии по клиническим рекомендациям в результате появления аутоиммунных сдвигов в организме. Механизм развития связан с принятием клеток миокарда как чужих собственной иммунной системой человека. При этом происходит выработка антител в организме, направленных против кардиомиоцитов. Это противоположное действие иммунитета могут вызывать вирусы, бактерии, разные патологии.

Рестриктивная форма характеризуется ригидностью миокарда с ограниченным наполнением сердечных камер кровью. Снижение объемов кровотока приводит к развитию диастолической дисфункции, на фоне которой появляется сердечная недостаточность с проявлением острой рестриктивной кардиомиопатии.

Причиной может стать идиопатический фиброз миокарда, кардиосклероз, при котором появляется кардиомиопатия, диагностика при этом показывает замещение характерных мышечных волокон сердца соединительной тканью. Они теряют эластичность, не способны сокращаться, нарушают сердечный ритм. Причиной могут стать воспалительные процессы в миокарде, перенесенный инфаркт. В этом случае возникает так называемая вторичная кардиомиопатия.

Как проводится лечение?

В связи с невыясненной природой появления первичной формы болезни, лечение назначается для ослабления и снятия симптомов. Применяемая терапия проводится для устранения симптомов сердечной недостаточности, возникающей под влиянием патологических процессов в области миокарда.

Какие патологии могут провоцировать вторичную форму?

Вторичная кардиомиопатия появляется на фоне патологий, связанных с работой сердечно-сосудистой системы человека.

Перечень этих заболеваний включает в себя:

- ИБС, ишемическую болезнь сердца;

- Инфекции, приводящие к деструктивным изменениям сердечной мышцы;

- Эндокринные заболевания;

- Артериальную гипертензию;

- Сдвиги в метаболизме и накоплении веществ;

- Электролитном балансе;

- В соединительных волокнах;

- Амилоидоз;

- Нейромышечную патологию;

- Тяжелые отравления;

- При беременности.

Ишемическую болезнь сердца отличает ряд характерных признаков. На фоне атеросклероза сужается просвет коронарных артерий, и возникает недостаток в кислороде (О2) в миокарде. Это приводит к разрушению кардиомиоцитов и замещению соединительными волокнами.

Инфекции миокарда также вызывают нарушения в области сердечной мышцы, воспалительные процессы, отек, поражение кардиомиоцитов. Развивается острый миокардит, с замещением сердечных волокон соединительной тканью, так в результате появляется кардиомиопатия.

Эндокринные заболевания и гормональные расстройства нарушают работу сердца в результате воздействия гормонов и гиперстимуляции функций. Эти осложнения могут вызывать:

- Дисфункции щитовидной железы;

- Болезни надпочечников;

- Сахарный диабет.

Артериальная гипертензия с устойчивым повышением артериального давления также входит в перечень, приводящий к патогенному воздействию на миокард. В этих условиях заметно повышается нагрузка на сердце, в результате нарушается структура сердечных волокон, с потерей эластичности и развитием кардиомиопатии.

Сдвиги в метаболизме приводят к накоплению веществ, чужеродных для миокарда, и вызывающих необратимые воздействия на работу сердечной мышцы. Среди основных причин:

- Патологии накопления гликогена;

- Фитановой кислоты при синдроме Рефсума, генетического происхождения;

- Сфинголипидов в болезни Фарби, с генетической природой;

- Гемохроматозе с накоплением железа в волокнах.

Проблемы с поддержанием электролитного баланса сопровождаются изменением количества ионов в крови, что отражается на работе сердца, структуре волокон миокарда. Ионы калия, фосфора, хлора, магния, кальция вымываются при сильной диарее и разных заболеваниях почек.

Патологические процессы соединительной ткани в области сердца вызывают системное поражение и нарушают структуру волокон миокарда. Воспаление этих волокон приводит к кардиосклерозу и постепенному замещению сердечной мышцы на соединительную ткань с развитием кардиомиопатии.

Перечень болезней, провоцирующих патологический процесс, включает в себя:

- Склеродермию;

- Дерматомиозит;

- Красную волчанку;

- Ревматоидный артрит.

Амилоидоз характеризуется депонированием амилоида и вызывает нарушения работы сердечной мышцы. При этом накопление этого комплекса белков и полисахаридов происходит непосредственно в миокарде, что приводит к развитию патологии.

Нейромышечная патология вызывает нарушения в передаче импульсов нервными волокнами с последующим отклонением в работе миокарда. В этом случае наблюдается асистолия или экстрасистолия, с выраженным сбоем в сокращении сердечной мышцы. В особо тяжелых состояниях резко понижается мышечный тонус сердца. Это приводит к развитию тяжелой формы кардиомиопатии.

Тяжелые отравления с развитием кардиомиопатии вызывают разные вещества:

- Алкогольные продукты и суррогаты;

- Лекарственные препараты, наркотики (группа амфетаминов и другие);

- Токсические соединения, тяжелые металлы, включая мышьяк, свинец, ртуть и другие.

Хроническое употребление этих продуктов вызывает необратимые изменения в сердечной мышце, боли в области сердца, инфаркт миокарда. Высокий риск развития неотложных состояний приводит к тому, что человек постоянно находится на грани жизни и смерти.

Радиационная активность непосредственно влияет на организм человека и также относится к поражающим факторам, которые вызывают нарушения в работе сердца. В некоторых случаях, как у беременных, проблемы с миокардом носят временный характер. Но при хроническом алкоголизме, наркомании, употреблении химических веществ болезнь продолжает прогрессировать и вылечить пациента не удается.

К обратимым состояниям относится кардиомиопатия у беременных. Она возникает чаще в последний триместр или после родов на фоне стресса. В этот период кардинально меняется гемодинамика, система кровообращения адаптируется для полноценного питания плода. При этом изменяется объем циркулирующей крови, повышается или понижается уровень артериального давления. Эти изменения приводят к развитию обратимой формы заболевания.

Лечение кардиомиопатии назначается врачом в соответствии с показаниями и зависит от причины болезни. Если определить источник тяжелой патологии не удается, заболевание классифицируется как первичная форма и назначается курс поддерживающей терапии.

Источник

Ишемическая кардиомиопатия (I25.5)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Ишемическая кардиомиопатия (ИКМП) — патологическое состояние миокарда, обусловленное комплексом диффузных морфофункциональных нарушений, развивающихся в результате хронической и эпизодов острой ишемии миокарда, основными проявлениями которого являются дилатация камер сердца и симптомокомплекс хронической сердечной недостаточности (ХСН).

Этиология и патогенез

Патогенез заболевания включает несколько важных механизмов: гипоксия сердечной мышцы вследствие снижения коронарнго кровотока в связи с атеросклеротическим процессом в коронарных артериях и со снижением объема кровотока на единицу массы миокарда в результате его гипертрофии и уменьшения коронарной перфузии в субэндокардиальных слоях; гибернация миокарда — локальное снижение сократительной способности миокарда левого желудочка, вызванное его длительной гипоперфузией; ишемическая контрактура миофибрилл миокарда, которая развивается вследствие недостаточного кровоснабжения, способствует нарушению сократительной функции миокарда и развитию СН; ишемизированные участки миокарда во время систолы растягиваются с развитием в последующем дилатации полостей сердца; ремоделирование желудочков (дилатация, гипертрофия миокарда, развитие фиброза); развивается гипертрофия кардиомиоцитов, активируются фибробласты и процессы фиброгенеза в миокарде; диффузный фиброз миокарда участвуюет в развитии СН; апоптоз миокарда активируется вследствие ишемии и способствует наступлению сердечной недостаточности и развитию дилатации полостей.

В развитии заболевания участвуют факторы, играющие важную роль в патогенезе ХСН: дисбаланс в продукции эндотелием вазоконстрикторов и вазодилататоров с недостаточным синтезом последних, активация нейрогормональных факторов, гиперпродукция цитокинов, фактора некроза опухоли.

Эпидемиология

Признак распространенности: Редко

Больные ишемической дилатационной кардиомиопатией составляют около 5–8 % общего количества пациентов, страдающих клинически выражеными формами ИБС, а среди всех случаев кардиомиопатий на долю ишемической дилатационной кардиомиопатий приходится около 11–13 %.

Ишемическая кардиомиопатия встречается преимущественно возрасте 45–55 лет, среди всех больных мужчины составляют 90 %

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

В типичных случаях клиническая картина характеризуется триадой симптомов: стенокардией напряжения, кардиомегалией, ХСН. У многих больных отсутствют клинические и ЭКГ-признаков стенокардии.

Клиническая симптоматика ХСН не имеет каких-либо специфических особенностей и в основном идентична проявлениям СН у больных с идиопатической дилатационной кардиомиопатией. Сердечная недостаточность быстрее прогрессирует при ишемической кардиомиопатии по сравнению с дилатационной кардиомиопатией. Обычно речь идет о систолической форме СН, но возможно развитие диастолической СН или сочетания обеих форм.

Кардиомегалия при физикальном исследовании характеризуется расширением всех границ сердца и преимущественно левой. При аускультации обращают на себя внимание тахикардия, часто различные аритмии, глухость тонов сердца, протодиастолический ритм галопа. Аритмия обнаруживается при ишемической кардиомиопатии значительно реже (17%), чем при идиопатической дилатационной кардиомиопатии. Признаки тромбоэмболических осложнений в клинической картине ишемической кардиомиопатии наблюдаются несколько реже, чем при идиопатической дилатационной кардиомиопатии.

Диагностика

Диагностические критерии ишемической дилатационной кардиомиопатии

| Диагностические критерии | Примечания к критериям |

| 1. Наличие стенокардии в настоящее время или в прошлом, или перенесенного инфаркта миокарда, которые предшествуют развитию хронической сердечной недостаточности | Критерий подтверждается ЭКГ, ЭхоКГ. Стенокардия или перенесенный инфаркт миокарда не всегда предшествуют развитию ХСН, возможно наличие безболевой ишемии задолго до появления клиники ишемической кардиомиопатии. Иногда предшествовавшие приступы стенокардии исчезают или ослабевают |

| 2. Кардиомегалия | Определяется при перкуссии сердца, но должна быть верифицирована с помощью эхокардиографии |

| 3. Наличие клинических и эхокардиографических признаков сердечной недостаточности (уменьшение фракции выброса, увеличение конечного диастолического объема и давления, диффузная гипокинезия миокарда) | При выраженной застойной сердечной недостаточности обычно имеется комбинированная систолическая сердечная недостаточность (ФВ левого желудочка) и диастолическая дисфункция левого желудочка (доплер-эхографические признаки нарушения диастолического наполнения левого желудочка) |

| 4. Обнаружение в миокарде участков, находящихся в состоянии гибернации | Используются методы: стресс-эхокардиография с добутамином, позитронно-эмиссионная томография с фтор-флуородезоксиглюкозой; сцинтиграфия миокарда с 100Т1 и 221Тс и сравнением участков нарушения накопления изотопа с участками асинергии, выявленными при эхокардиографии |

| 5. Обнаружение при коронароангиографии выраженного атеросклеротического процесса с сужением просвета одной из главных | |

| 6. Отсутствие аневризмы желудочков и органической патологии клапанного аппарата, других причин кардиомегалии |

Электрокардиография

Могут выявляться рубцовые изменения после перенесенных ранее инфарктов миокарда или признаки ишемии в виде горизонтального смещения книзу от изолинии интервала ST в различных отделах миокарда. У многих больных обнаруживаются неспецифические диффузные изменения в миокарде в виде снижения или сглаженности зубца Т. Иногда зубец Т бывает отрицательным несимметричным или симметричным. Характерны также признаки гипертрофии миокарда левого желудочка или других отделов сердца. Регистрируются различные аритмии (чаще экстрасистолия, мерцательная аритмия) или нарушения проводимости. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру часто выявляет скрыто протекающую, безболевую ишемию миокарда.

Эхокардиография

При ЭхоКГ обнаруживаются дилатация полостей сердца, небольшая гипертрофия миокарда, увеличение конечного диастолического объема, диффузная гипокинезия стенок левого желудочка, снижение фракции выброса. Фракция выброса правого желудочка у больных ишемической кардиопатией по сравнению с фракцией выброса левого желудочка снижена в меньшей мере, чем при идиопатической дилатационной кардиомиопатии.

При наличии хронической ишемии миокарда значительно возрастает жесткость, ригидность стенок левого желудочка, снижается их эластичность. Это обусловлено дефицитом макроэргических соединений в связи с недостаточным обеспечением миокарда кислородом. Что приводит к замедлению процесса раннего диастолического расслабления миокарда левого желудочка. Указанные обстоятельства приводят к развитию диастолической формы СН. Диастолическая дисфункция левого желудочка при ИБС может возникать без нарушения систолической функции.

По данным доплер-эхокардиографии выделяют два основных типа нарушения диастолической функции левого желудочка — ранний и рестриктивный. Ранний тип характеризуется нарушением ранней фазы диасто-лического наполнения левого желудочка. В эту фазу уменьшаются скорость и объем кровотока через митральное отверстие (пик Е) и увеличиваются объем и скорость кровотока в период предсердной систолы (пик А). Увеличивается время изометрического расслабления миокарда левого желудочка и удлиняется время замедления потока Е, отношение Е/А 2.

При ишемической кардиомиопатии возможно развитие диастолической дисфункции, рестриктивный тип наблюдается значительно реже. При развитии изолированной диастолической СН систолическая функция левого желудочка сохранена, фракция выброса нормальная. При ишемической кардиомиопатии изолированная диастолическая недостаточность бывает редко, чаще при выраженной застойной СН речь идет о комбинированной систолической и диастолической дисфункции левого желудочка.

Рентгенологическое исследование

Определяет значительное увеличение размеров всех камер сердца.

Радиоизотопная сцинтиграфия

Выявляет мелкие очаги нарушения накопления таллия-201 в миокарде, что отражает ишемию и фиброз миокарда.

Коронароангиография

Обнаруживает значительно выраженное атеросклеротическое поражение коронарных артерий. При этом одна из артерий может быть сужена более чем на 50%.

Субэндомиокардиальная биопсия Дистрофические изменения кардиомиоцитов вплоть до некроза, интерстициальный фиброз, заместительный склероз, иногда небольшие лимфогистиоцитарные инфильтраты

Лабораторная диагностика

Биохимический анализ крови

Характерно повышение содержания в крови общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, что характерно для атеросклероза.

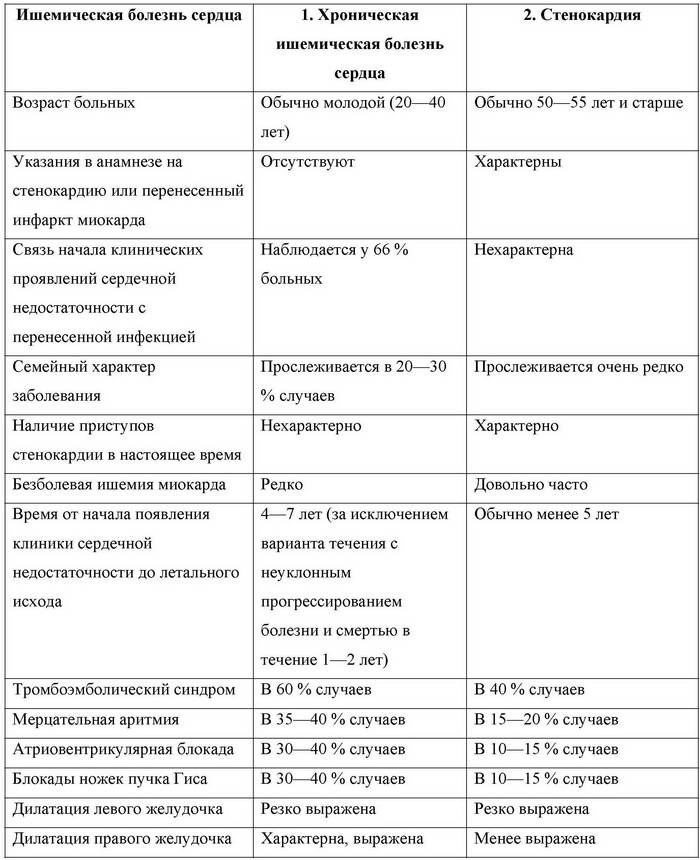

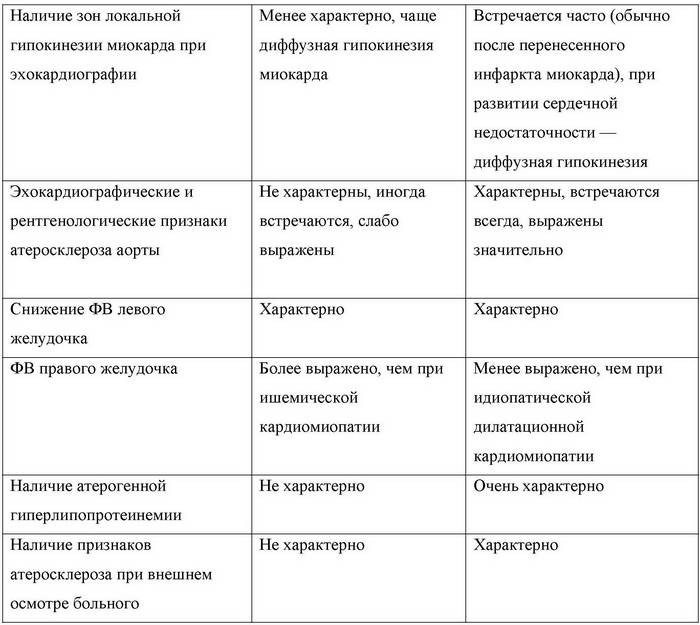

Дифференциальный диагноз

Дифференцировать ишемическую кардиомиопатию необходимо с различными видами дилатационной кардиомиопатии, в первую очередь, с идиопатической дилатационной и алкогольной кардиомиопатией, а также с заболеваниями, сопровождающимися синдромом кардиомегалии.

Дифференциально-диагностические различия между идиопатической и ишемической дилатационной кардиомиопатией.

Осложнения

Лечение

При переносимости и отсутствии противопоказаний типичная медикаментозная терапия включает в себя β-адреноблокаторы (в основном, карведилол), иАПФ (или БРА). Спиронолактон также следует назначать пациентам с уровнем креатинина ‹2,5 мг/дл и калия в сыворотке крови ‹5,5 ммол/л. Фуросемид или тиазидные диуретики показаны пациентам с симптомами и/или признаки застоя, в то время как дигоксин может назначаться в случае тахисистолической формы мерцательной аритмии. Когда требуется назначение антиаритмической терапии, необходимой при наджелудочковой или желудочковой тахиаритмии, препаратом выбора является амиодарон. Больным с фибрилляцией либо трепетанием предсердий или наличием в анамнезе внутрисердечного тромба следует добавить терапию антикоагулянтами для приема внутрь.

Возможность того, что регенерация миокарда при помощи клеточной терапии может улучшить функцию ЛЖ и прогноз у таких больных, является большой надеждой как пациентов, так и врачей, но пока эти формы лечения показали разочаровывающие результаты и, следовательно, требуют дальнейшего усовершенствования и оценки до того, как они смогут появиться в клинической практике.

На основании ретроспективных или регистровых исследований можно предполагать, что реваскуляризация путем АКШ может повысить долгосрочную выживаемость больных с ишемической кардиомиопатией, у которых есть большие доказанные зоны жизнеспособного миокарда, тогда как АКШ не улучшает клинические результаты, когда жизнеспособный миокард отсутствует . Жизнеспособность миокарда можно оценить при помощи ЭхоКГ, сцинтиграфии, ПЭТ или МРТ, как это описывалось ранее . Однако требуется осторожность в принятии данных результатов, поскольку они не вытекают из рандомизированных контролируемых исследований . Может ли реваскуляризации путем ЧТА достичь результатов, аналогичных АКШ, также недостаточно четко установлено.

Источник