- Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

- Что такое ИВЛ?

- Показания к искусственной вентиляции легких

- Инвазивная вентиляция легких

- Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

- Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

- Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

- Неинвазивная вентиляция легких

- НИВЛ — что это?

- Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

- Методы введения лекарственных средств

- 28 Окт Методы введения лекарственных средств

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

- муковисцидоз;

- пневмония;

- кардиогенный отек легких;

- рестриктивные патологии легких;

- боковой амиотрофический синдром;

- синдром ожирения-гиповентиляции;

- кифосколиоз;

- травмы грудной клетки;

- дыхательная недостаточность в послеоперационный период;

- дыхательные расстройства во время сна и т. д.

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

- отсутствие эффекта или непереносимость НИВЛ у пациента;

- повышенное слюнотечение или образование чрезмерного количества мокроты;

- экстренная госпитализация и необходимость немедленной интубации;

- состояние комы или нарушение сознания;

- вероятность остановки дыхания;

- наличие травмы и/или ожогов лица.

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

- Для краткосрочной ИВЛ эндотрахеальная трубка вводится в трахею больного через рот или нос. Для долгосрочной ИВЛ на шее пациента делается разрез, рассекается передняя стенка трахеи и непосредственно в ее просвет помещается трахеостомическая трубка.

- Через трубку в легкие подается дыхательная смесь. Риск утечки воздуха сведен к минимуму, поэтому больной гарантированно получает нужное количество кислорода.

- Состояние больного можно контролировать с помощью мониторов, на которых отображаются параметры дыхания, объем подаваемой воздушной смеси, сатурация, сердечная деятельность и др. данные.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

- Полностью берет на себя функцию дыхания, т.е. фактически дышит вместо пациента.

- Нуждается в регулярной проверке исправности всех клапанов, т.к. от работоспособности системы зависит жизнь больного.

- Процедура должна контролироваться врачом. Отлучение пациента от аппарата ИВЛ также предполагает участие специалиста.

- Используется с дополнительными аксессуарами – увлажнителями, откашливателями, запасными контурами, отсосами и т. д.

Неинвазивная вентиляция легких

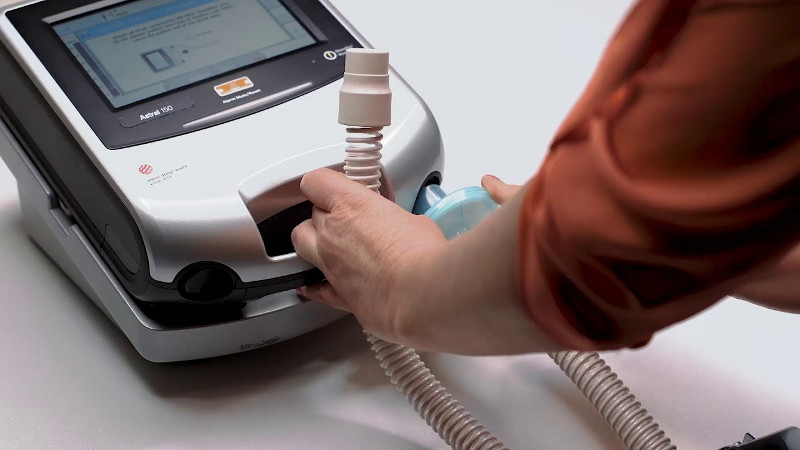

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

- одышка в состоянии покоя;

- частота дыхания ЧД>25, участие в респираторном процессе вспомогательной дыхательной мускулатуры;

- гиперкапния (PaC02>45 и его стремительное нарастание);

- уровень Ph

Источник

Методы введения лекарственных средств

28 Окт Методы введения лекарственных средств

Наиболее часто для лечения различных заболеваний глаз лекарственные средства вводятся местно в конъюнктивальный мешок в виде глазных капель или мазей.

Глазные капли (растворы, суспензии) и мази (гели), глазные лекарственные пленки (ГЛП) являются специально разработанными для применения в офтальмологии формами лекарственных средств.

В их состав, помимо активного вещества, оказывающего лечебное действие, входят различные вспомогательные (неактивные) компоненты, которые необходимы для сохранения стабильности лекарственной формы. Однако следует помнить, что вспомогательные вещества могут выступать в роли аллергенов и оказывать негативное воздействие на ткани глазного яблока и его придатков.

Для угнетения роста микрофлоры при загрязнении препарата используются консерванты. Все консерванты оказывают различной степени выраженности токсическое воздействие на эпителий роговицы и конъюнктивы.

У пациентов с дистрофическими и аллергическими заболеваниями роговицы, конъюнктивы и у детей лучше использовать препараты, не содержащие консервантов (например: фирма Santen Оу, Финляндия, выпускает раствор кромогликата натрия [МНН] в тюбик-капельницах по 0,25 мл, предназначенных для однократного применения под торговым названием «Лекролин»).

В качестве консервантов наиболее часто используются следующие вещества: бензалкония хлорид (0.005-0,01%), фенилэтиловыи спирт (0,5%), бензетония хлорид, хлоргексидин (0,005—0,01%), цетилпиридинум хлорид, бензоат, хлоробутанол (0,5%), пропионат, борная кислом (до 2%), ртутные консерванты — фенилртути нитрат (ацетат, борат) 0,001-0,004%, тиомерсал — 0,002%.

Следует от метить, что в современной фармацевтике все реже применяются ртутные консерванты, борная кислота и бораты. Наиболее удобными и безопасными консервантами в настоящий момент являются бензалкопия хлорид, хлорбутанол и хлоргексидин. Изменяется не только спектр используемых консервантов, но и их концентрации. В последние годы используются более низкие концентрации. Снижение концентрации достигается за счет комбинированного использования нескольких консервантов.

Для уменьшения скорости выведения препарата из конъюнктивального мешка используются вещества, увеличивающие вязкость (пролонгаторы). С этой целью используют следующие вещества: карбоксиметилцеллюлоза, декстран 70, гидроксиэтилцеллюлоза, метилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, желатин, глицерин, пропиленгликоль, поливиниловый спирт, повидон.

В зависимости от используемых вспомогательных веществ или носителей время действия 1 капли различно. Наиболее короткое действие у водных растворов, более длительное при использовании растворов вискоактивных веществ, максимальное — у гелиевых растворов. Например, однократная инстилляция водного раствора пилокарпина [МНН] действует 4—6 ч, пролонгированного раствора на метил целлюлозе — 8 ч, гелиевого раствора — около 12 ч.

Для предотвращения распада активного вещества, входящего в состав препарата, под воздействием кислорода воздуха используют антиоксиданты (бисульфит, ЭДТА, метабисульфит, тиосульфат).

Кислотность слезы человека в норме находится в пределах от 7,14 до 7,82. Способность веществ проникать через роговицу в переднюю камеру в значительной степени зависит от степени их ионизации, которая определяется pH раствора. Кислотность раствора влияет не только на особенности кинетики препарата, но и на его переносимость. Если pH вводимого раствора значительно отличается от pH слезы, у человека возникает чувство дискомфорта (жжение, зуд и т.д.). Поэтому для поддержания pH лекарственной формы в пределах 6—8 применяются различные буферные системы. С этой целью используются следующие вещества: борная кислота, борат, тетраборат, цитрат, карбонат.

На глазную кинетику лекарственных веществ оказывает влияние тоничность вводимой капли раствора по отношению к слезе. Лучшей абсорбцией обладают гипотоничные или изотоничные препараты. Как и кислотность, тоничность раствора влияет на переносимость препарата. Значительное отклонение осмотического давления в калле раствора от его уровня в слезе вызовет чувство дискомфорта (сухость или, наоборот, слезотечение и т.д.). Для обеспечения изотоничности препарата со слезной пленкой и поддержания осмотического давления в пределах 305 mOsm/л используются различные осмотические средства: декстран 40 и 70, декстроза, глицерин, пропиленгликоль.

Таким образом, эффективность лечения зависит не только от активного вещества, но и от других ингредиентов, входящих в препарат и обуславливающих его индивидуальную переносимость. Каждая фирма имеет свою формулу препарата. Если при закапывании препарата возникает выраженное жжение, то оно сопровождается слезотечением и увеличением частоты миганий, что приведет к ускорению вымывания препарата из слезы и снижению его эффективности.

Эффективность проводимой терапии зависит и от объема закапываемой капли препарата. Исследования, проведенные различными авторами, показали, что терапевтическое действие капли объемом 5 мкл соответствует 1/2 максимальной эффективности. В полной мере терапевтическое действие развивается при применении капли, объем которой находится в пределах от 10 до 20 мкл. При этом увеличение объема капли более 20 мкл не приводит к повышению эффективности. Таким образом, наиболее оправданным является объем капли в пределах 20 мкл. Поэтому рационально использовать специальные флаконы-капельницы, которые четко дозируют объем вводимой капли препарата (например, в таких флаконах фирма Pharmacia, Швеция, выпускает препарат «Ксалатан»),

При применении глазных лекарственных форм возможно развитие побочных эффектов общего характера, которые связаны с реабсорбцией действующего вещества в системный кровоток через коньюнктивальные сосуды, сосуды радужной оболочки, слизистой носа. Степень выраженности системных побочных эффектов может существенно варьировать в зависимости от индивидуальной чувствительности больного и его возраста.

Например, инстилляция 1 капли 1% раствора атропина сульфата [МНН] у детей вызовет не только мидриаз и циклоплегию, по может также привести к гипертермии, тахикардии, сухости во рту.

Большинство глазных капель и мазей противопоказано применять во время ношения мягких контактных линз (МКЛ) из-за опасности кумуляции как активного компонента, так и консервантов, входящих в состав препарата.

В случае если пациент продолжает использовать МКЛ, то его следует предупредить, что он должен снимать МКЛ перед закапыванием препарата и может их одеть вновь не ранее, чем через 20-30 мин. Глазные же мази в таком случае следует использовать только на ночь во время ночного перерыва в ношении контактных линз.

При назначении двух и более различных видов капель следует помнить о том, что при закапывании второго препарата через 30 с после первого его лечебный эффект снижается на 45%. Поэтому для предотвращения разведения и вымывания предварительно введенных капель интервал между инстилляциями должен быть не меньше 10—15 мин. Оптимальный перерыв между закапываниями составляет 30 мин.

Врач обязан не только назначить препарат, но и научить больного правильно пользоваться глазными каплями и мазями, и осуществлять контроль за выполнением назначений.

В последние годы как в отечественной, так и в зарубежной литературе довольно часто используются такие термины, как комплаентность (complace) и некомплаентность (non complace) пациента. Комллаентность — это соблюдение пациентом всех рекомендаций врача относительно режима применения лекарственных препаратов, правил их использования и ограничений (пищевых и физических), связанных с заболеванием. При некоторых заболеваниях вначале человек не испытывает никакого дискомфорта, связанного с болезнью. Его не беспокоят боль и ухудшение зрения. В то же время назначенное лечение и необходимость регулярного посещения врача изменяет привычный для него режим жизни. Для того, чтобы повысить комллаентность пациентов, врачу необходимо объяснить серьезность заболевания, а также научить больного правильно закапывать глазные капли и закладывать за нижнее веко глазные мази.

Правила закапывания глазных капель

- Перед закапыванием необходимо вымыть руки.

- Запрокиньте голову назад.

- Посмотрите вверх и оттяните нижнее веко от глазного яблок (рис. 1, а).

Рис. 1. методика закапывания глазных капель (по данным М. В. Shields).

- Закапайте одну каплю препарата (рис. 1, б).

- Смотрите вверх до тех нор. пока капля препарата распределяется в конъюнктивальной полости.

- Медленно отпустите веко и закройте глаза.

- Указательным пальцем прижмите область внутреннего угла глазной щели на 2—3 мин (рис. 1, в).

- При необходимости применения нескольких видов капель повторите процедуру черед 10— 15 мин.

Правила закладывания глазных мазей

- Перед закладыванием мази необходимо вымыть руки.

- Запрокиньте голову назад.

- Посмотрите вверх и оттяните нижнее веко от глазного яблока (рис. 2, а).

Рис. 2. Методика закладывания глазных мазей (по данным J.D. Bartlett).

- Выдавите полоску мази длиной 0,5—1 см в нижний конъюнктивальный свод (рис. 2, б).

- Медленно отпустите веко и закройте глаза.

- Массирующими движениями через веки с помощью ватной палочки или ватного тампона через веки мазь равномерно распределите в конъюнктивальном мешке (рис. 2, в).

- Оставьте глаза закрытыми в течение 1-2 мин.

- При необходимости применения нескольких видов мазей повторите процедуру через 15—30 мин.

Частота применения глазных препаратов различна. При острых инфекционных заболеваниях глаза (бактериальный конъюнктивит) частота закапывания может доходить до 8—12 раз в день, при хронических процессах (глаукома) максимальный режим не должен превышать 2-3 инстилляций в день.

Глазные мази закладываются, как правило, 1-2 раза в день. Не рекомендуется использовать глазную мазь в раннем послеоперационном периоде при впутриполостных вмешательствах и при проникающих ранениях глазного яблока.

Общие требования к годности фабрично изготовленных капель — 2-3 года при условии хранения при комнатной температуре вне воздействия прямого солнечного света. После первого открывания флакона — срок использования препарата не должен превышать 1 мес.

Глазные мази имеют срок годности, в среднем, около 3 лет при тех же условиях хранения.

Для того чтобы увеличить количество препарата, поступающего в глаз, используют методику форсированных инстилляций. Для этого проводят шестикратное закапывание глазных капель с интервалом 10 мин в течение часа. Эффективность форсированных инстилляций соответствует субконъюнктивальной инъекции.

Дополнительным путем введения является использование периокулярных инъекций ( субконьюнктивальные, парабульбарные и ретробульбарные инъекции)

Рис. 3. Субконъюнктивальная инъекция.

Парабульбарная инъекция (1-й способ)

Рис. 4. Парабульбарная инъекция (1-й способ).

В особых случаях вводят лекарственные средства непосредственно в полость глаза (в переднюю камеру или в стекловидное тело). Введение проводят в условиях операционной во время полостной операции или как самостоятельное вмешательство. Как правило, объем вводимого препарата не превышает 0,2—0,3 мл. В переднюю камеру раствор препарата вводят через парацентез.

Лекарственные препараты могут также вводиться с помощью фоно-или электрофореза.

При электрофорезе лекарственные вещества вводятся в организм через неповрежденную поверхность кожи или слизистой с помощью постоянного тока. Количество вводимого вещества дозируют изменяя размер электродов, концентрацию раствора, силу тока и продолжительность процедуры. Вещества вводятся с положительного или отрицательного электродов (иногда с обоих электродов) в зависимости от заряженности молекулы лекарственного вещества.

Электрофорез проводят ежедневно, при необходимости можно проводить несколько процедур в течение дня с интервалом в 2—3 ч. Курс лечения включает 10—25 процедур. Повторный курс лечения следует проводить через 2—3 мес, детям — через 1,5-2 мес. Электрофорез можно сочетать с фонофорезом, УВЧ-терапией и диадинамотерапией.

Электрофорез применяется для лечения воспалительных, ишемических и дистрофических процессов в тканях глаза, кровоизлияний и травм органа зрения.

Для лечения заболеваний глаз применяются внутримышечные и внутривенные инъекции и инфузии, а также пероральное введение препаратов (таким образом, вводятся антибиотики, кортикостероиды, плазмозамещающие растворы, вазоактивные препараты и др.).

Статья из книги: Офтальмофармакология. Руководство для врачей | Е.А. Егоров, Ю.С. Астахов, Т.В. Ставицкая

Источник