- Ингаляционный путь введения лекарственных средств

- Ингаляционный путь введения лекарственных средств недостатки

- Преимущества и недостатки ингаляционной терапии

- Правовой контроль применения ингаляционных устройств

- Что должен знать специалист, назначающий аэрозольную терапию

- Классификация ингаляционных устройств

- Дозированные аэрозольные ингаляторы

- Применение лекарственных средств в сестринской практике

- Сублингвальный путь введения

- Ректальный путь введения

- Наружный путь введения

- Ингаляционный путь введения

- ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Ингаляционный путь введения лекарственных средств

Ингаляционный путь введения лекарственных средств — через дыхательные пути, в том числе интраназально. Ингаляционно можно вводить в организм лекарства как местного, так и системного действия: газообразные (закись азота, кислород), пары летучих жидкостей (эфир, фторотан), аэрозоли (взвеси мельчайших частиц растворов). Обычно в нос вводят (в виде капель или аэрозолей) те лекарства, которые вызывают сужение сосудов слизистой оболочки и тем самым устраняют заложенность носа.

Преимущества ингаляционного пути введения:

— действуют непосредственно в месте патологического процесса в дыхательных путях;

— лекарство попадает в очаг поражения, минуя печень, в неизмененном виде, что обусловливает его высокую концентрацию в крови.

Недостатки ингаляционного пути введения:

— при резком нарушении бронхиальной проходимости лекарство плохо проникает в патологический очаг;

— раздражающее действие лекарства на слизистую оболочку дыхательных путей.

В медицинской практике широко используют паровые, тепловлажные, масляные ингаляции, проводимые с помощью специальных аппаратов. Ингаляции лекарственных средств проводят и с помощью карманных ингаляторов.

Ознакомьте больного с правилами обращения с ингалятором:

1. Снять с баллончика защитный колпачок и повернуть его вверх дном.

2. Хорошо встряхнуть баллончик с аэрозолем.

3. Схватить мундштук губами.

4. Сделать глубокий вдох, на высоте которого нажать на дно баллончика: в этот момент «выдается» доза аэрозоля.

5. Задержать дыхание на несколько секунд, затем вынуть мундштук изо рта и сделать медленный выдох.

6. После ингаляции надеть на баллончик защитный колпачок.

Пузырь для льда.

· емкость с водой (14-16°С),

1. Объясните пациенту ход предстоящей процедуры, получите согласие па проведение процедуры.

2. Заполните пузырь мелко наколотым льдом, долейте воды, вытесните воздух, завинтите пробку. Проверьте герметичность, перевернув пузырь крышкой вниз.

II. Выполнение процедуры:

1. Оберните пузырь со льдом полотенцем, и положите на нужный участок тела.

2. Через 20-30 минут обязательно снимите пузырь и сделайте перерыв на 10-15 минут.

III. Окончание процедуры:

1. Уберите пузырь для льда, вылейте воду из него и продезинфицируйте пузырь. Спросите у больного о его самочувствии.

2. Вымойте и осушите руки (с использованием мыла или антисептика).

3. Сделайте отметку о выполнении манипуляции в листе динамического наблюдения за пациентом.

ПРИМЕЧАНИЕ: По мере таяния льда в пузыре воду сливают, а кусочки льда добавляют. Замораживать пузырь, заполненный водой в морозильной камере нельзя, т.к. это может привести к обморожению.

Грелка

(сухое тепло) вызывает расслабление гладкой мускулатуры, усиливает кровообращение внутренних органов, оказывает болеутоляющее и рассасывающее действие. Эффект применения грелки зависит не столько от температуры грелки, сколько от продолжительности воздействия.

Показания:

1. Спастические боли.

2. Первый период лихорадки.

3. Вторые сутки после ушиба.

4. Согревание организма при охлаждении.

Противопоказания:

1. Неясные боли в животе.

2. Острые воспалительные процессы в

3. Первые сутки после ушиба.

4. Повреждения кожи.

5. Кровотечения любой этиологии.

6. Инфицированные раны.

7. Злокачественные новообразования.

I. Подготовка к процедуре:

1. Приготовьте оснащение:

· горячую воду (60°С).

2. Объясните пациенту ход предстоящей процедуры, уточните понимание пациентом хода предстоящей процедуры, получите его согласие.

3. Налейте в грелку горячую воду.

4. Вытесните воздух из грелки.

5. Закрутите пробку.

6. Проверьте герметичность грелки, перевернув ее пробкой вниз.

7. Оберните грелку пеленкой.

II. Выполнение процедуры:

1. Положите грелку на нужную поверхность тела.

2. Через 5 минут проверьте, нет ли перегревания тканей.

3. Через 20 минут снимите грелку (не следует держать ее более 20 минут непрерывно). При длительном применении грелки делайте каждые 20 минут перерыв по 15-20 минут.

III. Окончание процедуры:

1. Осмотрите кожу пациента (на коже должно быть легкое покраснение).

2. Снимите и продезинфицируйте грелку.

3. Спросите больного о самочувствии.

4. Вымойте и осушите руки (с использованием мыла или антисептика).

5. Сделайте отметку о выполнении манипуляции в листе динамического наблюдения за пациентом.

Источник

Ингаляционный путь введения лекарственных средств недостатки

ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования, кафедра клинической аллергологии, Москва

Ингаляционная терапия (аэрозольтерапия) – метод лечения, заключающийся во введении аэрозолей лекарственных средств в дыхательные пути.

Согласно клиническим рекомендациям, основной путь введения лекарственных средств (ЛС) при бронхиальной астме (БА) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – ингаляционный [1, 2]. Ингаляционный путь введения лекарственных препаратов является основным при БА и ХОБЛ, поскольку создает высокие концентрации препарата в нижних дыхательных путях и позволяет сводить к минимуму системные побочные эффекты. Но при этом ингаляционный путь доставки является одним из самых сложных, т.к. неправильная техника ингаляции не только не обеспечит поступления адекватных доз препарата в легкие, но и может вызвать местные побочные эффекты за счет депозиции препарата в ротоглотке и трахее. Поэтому трудно не согласиться с утверждением J.B. Fink [3], что эффективность ингаляционной терапии больных хроническими заболеваниями легких на 10% определяется самим лекарственным препаратом, а на 90% – правильной техникой ингаляции.

Залогом успешной ингаляционной терапии служит не только правильный выбор препарата, но и такие факторы, как обучение пациента ингаляционной технике, выбор оптимальной системы доставки ЛС [4]. Идеальное устройство доставки предполагает достаточно высокую депозицию препарата в легких, надежность и простоту в использовании, возможность применения в любом возрасте и при тяжелых стадиях заболевания [5].

Преимущества и недостатки ингаляционной терапии

Преимущества ингаляционной терапии:

- непосредственное воздействие на орган-мишень – трахеобронхиальное дерево;

- высокая концентрация ЛС в легких;

- эффективность значительно меньшей (в 15–20 раз) дозы по сравнению с вводимой внутрь;

- отсутствие при местном применении побочных эффектов (неизбежны при системном действии препаратов);

- быстрый ответ на препарат;

- проникновение препарата в дистальные отделы дыхательных путей.

Наряду с преимуществами имеются и определенные недостатки:

- технологические сложности при изготовлении специальных лекарственных форм и ингаляционных устройств;

- необходимость обучения пациента технике выполнения ингаляции;

- зависимость эффективности лечения не только от самого препарата, но и от полноты его доставки к органу-мишени;

- возможность местного раздражающего действия;

- высокая доза депозиции препаратов в ротоглотке (около 80%);

- невозможность доставки больших доз ЛС;

- ошибки, допускаемые пациентами.

Правовой контроль применения ингаляционных устройств

В Европе ингаляционные устройства для аэрозольной терапии контролируются Европейским лекарственным агентством (ЕМА – European Medicines Agency,). В США контролирующим органом является Агентство по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA – Food and Drug Administration).

Рекомендации Европейского респираторного общества (ERS – European Respiratory Society) и Международного общества по использованию аэрозолей в медицине (ISAM – International Society for Aerosols in Medicine) ERS/ISAM [6]

Врач, назначающий лечение, обязан:

- Знать типы устройств, доступных для доставки конкретных препаратов и классов препаратов.

- Оценить преимущества и недостатки каждого устройства.

- Выбрать устройства, которые пациент будет эффективно использовать.

- Выбрать устройства, одобренные законодательными органами.

- Научить пациентов правильному маневру вдоха, соответствующему назначенному устройству.

- Регулярно проверять технику ингаляций, применяемую пациентом.

- Во время каждого визита опрашивать пациента о соблюдении режима назначенной терапии.

- Не переводить больного на другое устройство без согласования с пациентом и без последовательного обучения технике использования нового устройства доставки [6].

Что должен знать специалист, назначающий аэрозольную терапию

Для ингаляций используют ЛС, разрешенные для применения в этих целях регуляторными органами.

Листок-вкладыш к препарату должен допускать или рекомендовать ингаляционный путь введения.

Независимо от личного опыта врача и рекомендаций т.н. старой школы в настоящее время для ингаляций не рекомендованы водорастворимые глюкокортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон), аминофиллин, антигистаминные препараты, многие антибактериальные препараты.

Создание произвольных смесей препаратов для ингаляций, не оговоренных в листке-вкладыше или стандартах оказания медицинской помощи, недопустимо.

Для ингаляционной терапии используют следующие группы ЛС [6]:

Традиционные препараты для аэрозольной доставки:

- короткодействующие β2-агонисты (КДБА);

- длительнодействующие β2-агонисты (ДДБА);

- антихолинергические средства;

- ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС);

- нестероидные противовоспалительные средства;

- антибиотики;

- муколитики.

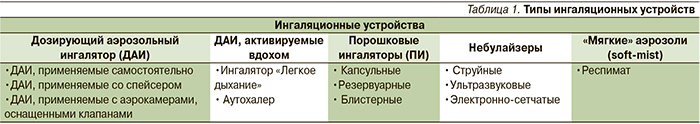

Классификация ингаляционных устройств

Ингаляционные устройства можно разделить на пять групп [6]. Все типы ингаляционных устройств приведены в табл. 1.

Дозированные аэрозольные ингаляторы

ДАИ были введены в практику в 1956 г. как первые портативные многодозовые устройства для ингаляции бронходилататоров, и по сей день они остаются наиболее распространенными и часто назначаемыми [7]. При использовании ДАИ около 30–40% всех частиц аэрозоля, генерируемого ДАИ, находятся в пределах респирабельных размеров (

Источник

Применение лекарственных средств в сестринской практике

Сублингвальный путь введения

Действие препаратов наступает быстро — через 2-3мин, что обеспечивается богатой васкуляризацией слизистой оболочки полости рта. Применяют при неотложных состояниях — нитроглицерин при приступе стенокардии, клофелин и нифедипин для купирования гипертонического криза.

Лекарственные формы: таблетки, капсулы, растворы.

- быстрое всасывание и, как следствие, неотложный эффект.

- лекарства не разрушаются пищеварительными ферментами и не раздражают слизистую желудка и кишечника;

- не требуются профессиональные навыки и особые условия.

- частое сублингвальное применение лекарственных средств может вызывать раздражение слизистой оболочки полости рта.

Примечание: Иногда для быстрого всасывания препараты применяют за щеку (буккально) или на десну в виде пленок.

Ректальный путь введения

Лекарственные формы: растворы, свечи (суппозитории).

Лекарства оказывает резорбтивное воздействие на организм и местное воздействие на слизистую прямой кишки. Перед введением некоторых препаратов следует очистить кишечник (очистительная клизма).

- препараты поступает в кровоток, минуя печень, не разрушаются;

- не раздражают слизистую желудка;

- достаточно безопасный путь введения.

- требуются особые условия (уединение).

Наружный путь введения

Воздействие лекарственных средств через неповреждённую кожу или слизистую, преимущественно местно.

Лекарственные формы – болтушки, мази, эмульсии, линименты, гели, пасты, порошки, аэрозоли, растворы, пластыри.

Способы применения: нанесение, припудривание, втирание, закапывание (в глаза, нос, уши), смазывание, наложение компресса или повязки.

При воздействии лекарством на кожу:

- предварительно осмотреть место нанесения, убедиться в отсутствии красноты, высыпаний, припухлости;

- перед нанесением лекарства обработать кожу теплой водой или кожным антисептиком и осушить;

- жидкие лекарственные формы наливать на марлевую салфетку (тампон);

- мягкие (мази, гели, пасты) – втирать рукой; если лекарства раздражающего воздействия – использовать аппликатор;

При введении препарата в глаза:

- убедиться, что лекарство стерильно и предназначено для глазной практики;

- согреть капли до комнатной Т;

- соблюдать меры асептики;

- вводить осторожно, не касаясь век, ресниц, роговицы.

При введении препарата в глаза, нос, уши:

- перед введением лекарства в нос, его следует очистить;

- согреть капли: в нос — до комнатной Т, в уши – до Т тела.

- доступность, удобство;

- разнообразие лекарственных форм и способов их применения.

- метод рассчитан преимущественно на местное воздействие.

Ингаляционный путь введения

Введение лекарственных средств через дыхательные пути. Через стенки легочных альвеол, имеющих богатое кровоснабжение, лекарственные вещества быстро всасываются в кровь, оказывая местное и систeмное действие.

Лекарственные формы: аэрозоли, газообразные вещества (кислород), пары летучих веществ (эфир), порошки. Для введения требуются приспособления – ингаляторы, спинхаллеры (для вдыхания порошка) и др.

Источник

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Часть 2. Парентеральный путь введения ЛС

К парентеральным путям введения относятся инъекционные пути в сосудистое русло (артерию, вену), под кожу, в мышцу и т.п., а также вводимые в различные полости организма, вдыхаемые ингаляционно или наносимые на кожу.

Преферанская Нина Германовна

Доцент кафедры фармакологии фармфакультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.фарм.н.

Инъекционный способ введения обеспечивает быстроту действия, максимальную биодоступность ЛВ и не зависит от состояния больного. Наиболее часто его используют в стационарных условиях. Лекарства вводят с помощью шприцев, одноразовых систем для инфузий, специализированных шприц-ампул, шприц-тюбиков или с помощью безыгольных инъекторов. Инъекции могут быть: подкожные (п/к), внутримышечные (в/м), внутривенные (в/в), внутриартериальные (в/а), спинномозговые, эндолюмбальные и др. Самым быстрым по скорости наступления эффекта является внутривенный способ введения. Поэтому его часто используют в практике неотложных состояний, в случаях, когда невозможно ввести лекарство другим способом. Внутривенно можно вводить только стерильные, прозрачные растворы. В некоторых случаях допускается небольшое содержание спирта или пропиленгликоля. Недопустимо введение в вену масляных растворов, взвесей и растворов с пузырьками воздуха. Иногда прибегают к длительному внутривенному введению ЛС малыми порциями капельно, инстилляционно (от лат. instillatio – вкапывание), что обеспечивает постоянную его концентрацию в крови. Основным средством доставки ЛВ к органам и тканям, пораженным патологическим процессом, является кровь. Поэтому в последнее время распространение получило внутриартериальное введение ЛС. Таким путем вводят некоторые противомикробные и противоопухолевые средства, т.к. лекарство попадает непосредственно в артерию, кровоснабжающую данный орган.

Значительно чаще применяются подкожный и внутримышечный способы введения ЛС, которые обеспечивают сравнительно точную дозировку и быстрое поступление лекарственного вещества в общий кровоток. В подкожную жировую клетчатку вводят обычно водные или масляные растворы, а внутримышечно можно вводить растворы и взвеси. Подкожно и внутримышечно не рекомендуется вводить лекарство, вызывающее некроз или раздражение тканей. Следует отметить, что мышечная ткань менее чувствительна к раздражающим агентам, чем подкожная клетчатка. Внутримышечно иногда вводят взвеси труднорастворимых и медленно рассасывающихся действующих веществ с целью обеспечения длительного (пролонгированного) действия. Например, Бициллин-3 (комбинированный препарат солей бензилпенициллина) после внутримышечного введения рассасывается в течение 1 или 4 нед.

Больной, как правило, не в состоянии самостоятельно сделать себе инъекцию, и поэтому введение лекарств инъекционным способом требует специально обученного медицинского персонала. При неквалифицированном парентеральном введении могут возникать различные осложнения: тромбоз вен, эмболия, гематомы, некроз тканей, болевой синдром. Возможен перенос инфекции в группах риска (у больных сифилисом, ВИЧ-инфекцией, гепатитом и др.) и при нарушении герметичности упаковки одноразового шприца.

Иногда ЛС вводится непосредственно в определенную полость, где развиваются патологический процесс или патологические очаги в тканях (полости брюшины, плевры, гайморовых полостях, мочевом пузыре, матке, суставе, спинномозговом канале и т.п.). Такой путь введения называется внутриполостной, к нему относятся: конъюнктивальное, интраназальное, внутриплевральное, внутривагинальное, интрастернальное, интратрахеальное, интравентрикулярное, внутриплевральное, интратекальное и др. пути введения. Однако методы введения лекарства здесь могут быть самыми разнообразными (в т.ч. инъекционные), как и применение лекарственных форм от инъекций до введения капель в ухо, нос или глаза, а также мазей для носа, глазных пленок и др. В наружный слуховой проход (в ухо) лекарство могут вводить с помощью турундочек, увлажняя их раствором лекарства, или при нанесении крема, мази, геля. В акушерско-гинекологической практике используют специальные методы введения лекарства, например, внутриматочное введение контрацептива «Мирена», эндоцервикальное введение (введение в цервикальный канал ниже уровня внутреннего зева), интраамниальное введение (в плодный пузырь), интравагинально, например, вводят крем, суппозитории «Овестин». Интравитреальную инъекцию применяют в глазной практике, когда препарат «Луцентис» необходимо ввести в стекловидное тело. К внутриполостным путям введения относят также внутрибрюшинное и внутрикостное введение, эти же пути введения можно отнести к инъекционным, т.к. лекарство вводят с помощью шприца. Инъекционный метод (введение с помощью шприца с иголкой) используют и для введения местных анестетиков. Обильное послойное пропитывание тканей раствором анестетика применяется для инфильтрационной анестезии (инфильтрационное введение). Введение анестетика вокруг нервных стволов вызывает проводниковую (стволовую, регионарную) анестезию. При спинномозговой анестезии раствор анестетика вводят в спинномозговую жидкость в поясничном отделе позвоночника. В зависимости от пространства и локализации действия местного анестетика различают субарахноидальное, эпидуральное, каудальное и паравертебральное введение.

Очень важным является ингаляционный способ введения лекарств (лат. inhalare – вдыхать). Этим путем можно вводить газы, пары летучих веществ, аэрозоли, мелкодисперсные порошки. Стенки легочных альвеол имеют очень густую сеть кровеносных капилляров и в своей совокупности представляют большую поверхность (

90 м2), поэтому всасывание действующих веществ через легкие происходит очень быстро. При ингаляционном введении лекарственных средств нужно помнить, что только газы, пары и аэрозоли с мелкими частицами доходят свободно до альвеол. Крупные частицы аэрозоля оседают в трахее и бронхах на пути к альвеолам. Ингаляционный способ введения позволяет создать высокую концентрацию лекарственного вещества на месте введения, что наиболее удобно для лечения бронхолегочных заболеваний и купирования приступов, например, при бронхиальной астме. Особое значение имеет размер частичек действующего вещества, степень дисперсности (лат. disperses – рассыпанный, степень раздробленности вещества на частицы). Частицы размером 20 мкм проникают в терминальные бронхиолы, размером 6 мкм – в респираторные бронхиолы, 2 мкм – в предальвеолярный жом и менее 1 мкм – в альвеолы. Очень сильно измельченное ЛВ, проникая в альвеолы, может повредить структуру мембраны и нарушить дыхательную функцию. Для ингаляционного введения применяются специальные системы доставки: ингалятор для введения сухого порошкообразного вещества, аэрозольный ингалятор дозированный, турбухалеры, различной конструкции небулайзеры, спейсеры и т.п. Преимуществом ингаляционного способа введения является легкость регулирования поступления определенной концентрации вещества в кровь и управляемость этим процессом. Ингаляционным способом вводят и некоторые общие анестетики (средства ингаляционного наркоза), которые через специальные наркозные аппараты создает и поддерживает во вдыхаемом воздухе необходимую концентрацию наркотического вещества. Современные средства для наркоза (общего обезболивания) вводят вместе с кислородной смесью, наркоз хорошо управляем и препараты обладают высокой скоростью выхода больного из наркоза.

ЛС можно вводить трансдермально (гр. derma – кожа) через кожу. Накожно наносят путем втирания в кожу специальных мазей, линиментов, паст или путем прикрепления пластырей. Иногда ионизированные ЛВ вводят с помощью электрофореза или ионофореза, прохождение которых через кожу происходит под воздействием слабого электрического поля. В некоторых случаях лекарства имплантируют в таблетках под кожу через разрез в ней. Лекарственные препараты в таких случаях рассасываются очень медленно, в течение 3–5 месяцев, а иногда эти сроки увеличиваются на несколько лет. Таким путем вводят, например, гормональные препараты при недостатке в организме гормонов или с целью контрацепции, а также средства для лечения алкоголизма и наркомании. В последнее время широкое распространение получили трансдермальные терапевтические системы (ТТС). С их помощью удается длительно поддерживать постоянную концентрацию действующего вещества в плазме крови. Например, к таким лекарственным средствам относят Депонит, Нитро-дур, Дюрогезик, Никотинелл, Транстек и др.

Все пути введения имеют определенные преимущества и недостатки, знание которых позволяет при различной патологии выбрать правильный путь введения лекарства для достижения необходимого терапевтического эффекта.

Источник