- Хронический холецистит и панкреатит

- Пациент в результате лечения получит

- Советы и рекомендации

- Основные симптомы

- Механизм развития заболевания

- Когда необходимо обратиться к врачу?

- Холецистит острый — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы острого холецистита

- Патогенез острого холецистита

- Классификация и стадии развития острого холецистита

- Осложнения острого холецистита

- Диагностика острого холецистита

- Лечение острого холецистита

- Прогноз. Профилактика

Хронический холецистит и панкреатит

Хронический холецистит или желчнокаменная болезнь, осложненные хроническим билиарным панкреатитом, — одно из распространенных сочетаний, с которыми к нам в центр все чаще и чаще обращаются пациенты.

Лечение начинается с приема гастроэнтеролога, н котором вы получите подробную консультацию врача по диагностике и лечению, которые помогут:

- выявить точную причину заболевания;

- подобрать оптимальное лечение;

- избавиться от неприятных симптомов и предотвратить опасные осложнения.

В случае сочетания хронического холецистита и хронического панкреатита перед началом лечения необходимо выявить, какая патология желчного пузыря и желчных путей является причиной данного состояния. От этого зависит выбор дальнейшей тактики лечения – консервативный или оперативный подход.

Лечение хронического холецистита, осложненного острым панкреатитом, обычно проводится в стационаре. Для снятия острого приступа используются диета, которая направлена на создание покоя для поджелудочной железы, — голодание в первые дни с постепенным включением протертых нежирных блюд, и лекарственные препараты для снятия болевого приступа и коррекции ферментной недостаточности.

При наличии хронического холецистита с образованием камней и сопутствующего острого или хронического панкреатита холецистэктомия (удаление желчного пузыря) является необходимым условием для лечения. Оперативное лечение проводится в стадии ремиссии панкреатита после подробного обследования желчного пузыря и желчных путей и их подготовки к оперативному вмешательству. Тщательно проведенное обследование является залогом проведения успешной операции и отсутствия осложнений, в частности постхолецистэктомического синдрома.

После удаления желчного пузыря рекомендуется придерживаться диеты и наблюдаться у врача для исключения развития осложнений.

При сочетании хронического некалькулезного (без камней в желчном пузыре) холецистита и хронического панкреатита для лечения используются:

- Лечебная диета и лекарственные препараты, направленные на создание покоя для поджелудочной железы.

- Лекарственные препараты для снятия болевого приступа и нормализации оттока желчи.

- Лекарственные препараты для корректировки ферментной недостаточности при ее наличии.

Пациент в результате лечения получит

- Ослабление симптомов и улучшение качества жизни.

- Профилактику осложнений и удлинение ремиссии.

- Торможение воспалительного процесса в поджелудочной железе.

- Устранение факторов риска.

Советы и рекомендации

После снятия обострения мы рекомендуем придерживаться диеты лечебного стола 5п (панкреатический) в щадящем или расширенном варианте, отказаться от алкоголя и курения и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом.

Справочная информация

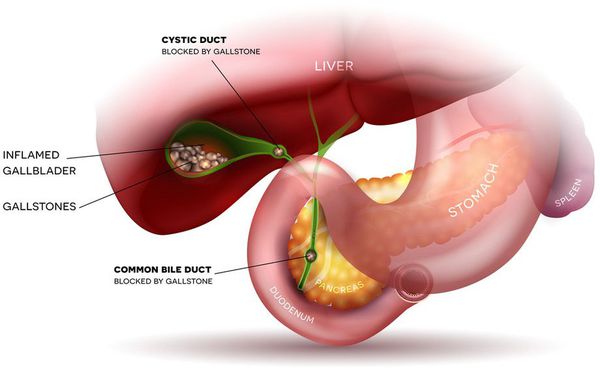

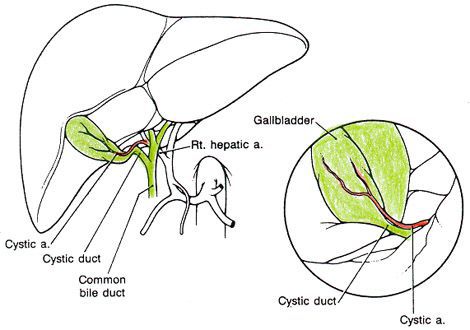

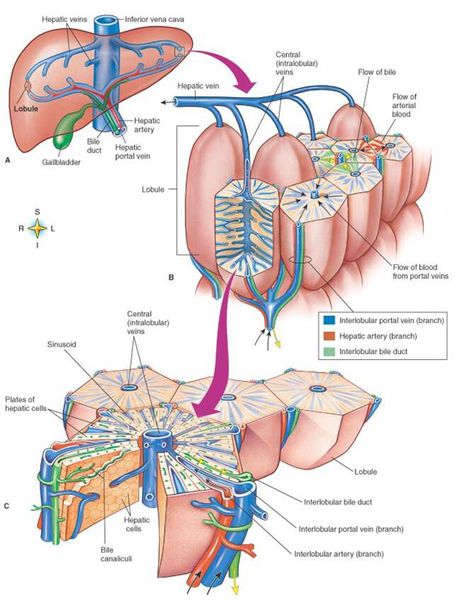

Длительное течение хронического холецистита, в особенности калькулезного с образованием камней, может стать причиной приступа острого панкреатита или постепенного развития хронического билиарного панкреатита. Это связано с анатомическими особенностями строения желудочно-кишечного тракта и с близким соседством общего желчного протока и панкреатического протока. Общий желчный проток и панкреатический проток при впадении в двенадцатиперстную кишку объединяются и регулируются специальной мышечной структурой – сфинктером Одди.

Основные симптомы

- боли в животе и тяжесть в правом подреберьи;

- тошнота, рвота;

- неприятные привкусы во рту;

- вздутие живота, метеоризм, послабление стула;

- похудение, снижение аппетита.

Механизм развития заболевания

Среди возможных причин такого сочетания можно отметить:

- наличие хронического холецистита в течение длительного времени и неэффективное его лечение;

- длительное бессимптомное течение хронического калькулезного холецистита, что не побуждает пациентов обращаться к врачу за лечением;

- распространение ожирения в популяции населения, что способствует развитию нескольких взаимосвязанных заболеваний ЖКТ;

- нарушения в питании и не соблюдение диеты при хроническом холецистите.

Какие заболевания способствуют развитию билиарнозависимого панкреатита?

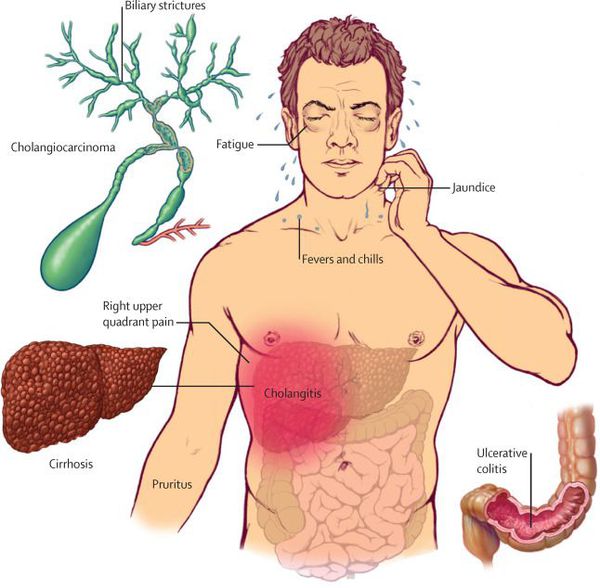

Различные патологии гепатобилиарной зоны, состоящей из печени, внутри и внепеченочных желчных путей и желчного пузыря, могут привести к развитию острого или хронического билиарнозависимого панкреатита, воспалительного заболевания поджелудочной железы. К таким заболеваниям относится хронический холецистит, прежде всего калькулезный (желчнокаменная болезнь), постхолецистэктомический синдром, функциональные расстройства сфинктера Одди и желчного пузыря.

Почему хронический холецистит и другие патологии желчных путей могут стать причиной острого или хронического панкреатита?

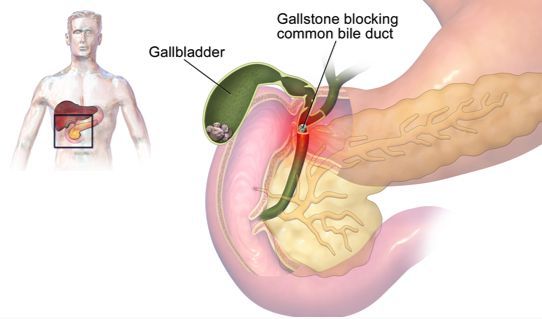

Одновременно с обработанной желудком пищей в двенадцатиперстную кишку должны поступать желчь из общего желчного протока и ферменты поджелудочной железы из панкреатического протока. При хроническом холецистите мелкие камни (диаметром до 4 мм) и густая желчь (билиарный сладж), образовавшиеся в желчном пузыре, создают препятствие току желчи по желчному протоку. Задержка поступления желчи в двенадцатиперстную кишку приводит к задержке прохождения пищи по кишке и нарушению переваривания жиров. Все это может привести к забросу содержимого двенадцатиперстной кишки в панкреатический проток или задержке поступления ферментов поджелудочной железы из панкреатического протока. Оба этих фактора вызывают повреждение поджелудочной железы с развитием в ней воспалительного процесса – панкреатита.

Кроме того при нарушении прохождения желчи по общему желчному протоку давление в нем повышается и желчь, содержащая микроорганизмы и активные вещества, может попадать в панкреатический проток и повреждать ткани поджелудочной железы, так же вызывая ее воспаление. Микроповреждения сфинктера Одди мелкими камнями (диаметр до 4 мм) приводят к появлению новообразований на его стенках, также препятствующих прохождению желчи и повышению давления в желчном протоке.

Когда необходимо обратиться к врачу?

При появлении повторяющихся болей в животе и нарушениях пищеварения необходима консультация гастроэнтеролога для исключения хронического панкреатита и холецистита.

Пациенты болеющие желчнокаменной болезнью более 10 лет входят в группу риска по хроническому панкреатиту даже при отсутствии какой-либо симптоматики. Поэтому всем пациентам с хроническим холециститом рекомендуется проводить лечение, направленное на коррекцию оттока желчи и профилактику панкреатита.

Источник

Холецистит острый — симптомы и лечение

Что такое холецистит острый? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Размахнин Е. В., хирурга со стажем в 24 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Острый холецистит — это стремительно прогрессирующий воспалительный процесс в желчном пузыре. Камни, расположенные в этом органе — наиболее частая причина данной патологии.

Около 20% пациентов, поступающих в дежурный хирургический стационар — это больные с осложнёнными формами желчнокаменной болезни, к которым и относится острый холецистит. [6] У пожилых пациентов это заболевание встречается намного чаще и протекает тяжелее ввиду большого количества уже имеющихся соматических заболеваний. К тому же с возрастом процент встречаемости гангренозных форм острого холецистита возрастает. Бескаменный острый холецистит встречается нечасто и является следствием инфекционных заболеваний, сосудистой патологии (тромбоза пузырной артерии) или сепсиса.

Обычно заболевание провоцируют погрешности в диете — приём жирной и острой пищи, который приводит к интенсивному желчеобразованию, спазму сфинктеров в желчевыводящих путях и желчной гипертензии.

Способствующими факторами являются заболевания желудка, а в частности гастриты с пониженной кислотностью. Они приводят к ослаблению защитных механизмов и проникновению микрофлоры в желчевыводящие пути.

При тромбозе пузырной артерии на фоне патологии свертывающей системы крови и атеросклероза возможно развитие первично гангренозной формы острого холецистита.

Провоцирующими факторами при наличии желчнокаменной болезни могут также послужить физическая активность, «тряская» езда, которая приводит к смещению камня, закупорке пузырного протока и последующей активации микрофлоры в просвете пузыря. [5]

Имеющаяся желчнокаменная болезнь не всегда приводит к развитию острого холецистита, прогнозировать это достаточно сложно. В течение всей жизни камни в просвете пузыря могут себя не проявлять, а могут в самый неподходящий момент привести к серьёзному осложнению с угрозой для жизни.

Симптомы острого холецистита

В клинической картине заболевания выделяют болевой, диспепсический и интоксикационный синдромы.

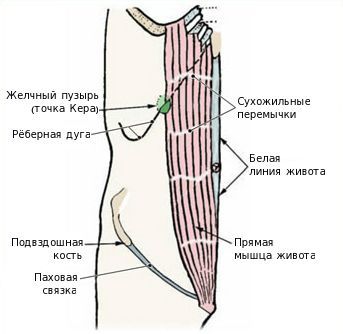

Обычно начало заболевания проявляется печёночной коликой: интенсивные боли в правом подреберье, отдающие в поясничную, надключичную область и эпигастрий. Иногда при наличии явлений панкреатита боли могут приобретать опоясывающий характер. Эпицентр боли обычно локализуется в так называемой точке Кера, находящейся на пересечении наружного края правой прямой мышцы живота и края рёберной дуги. В этой точке желчный пузырь соприкасается с передней брюшной стенкой.

Появление печёночной колики объясняется резко возрастающей билиарной (желчной) гипертензией на фоне рефлекторного спазма сфинктеров, находящихся в желчевыводящих путях. Повышение давления в билиарной системе ведёт к увеличению печени и растяжению глиссоновой капсулы, которая покрывает печень. А так как капсула содержит огромное количество рецепторов боли (т.е. ноцерорецепторов), это приводит к возникновению болевого синдрома. [8]

Возможно развитие так называемого холецистокардиального синдрома Боткина. В таком случае при остром холецистите возникают боли в области сердца, и даже могут появиться изменения на ЭКГ в виде ишемии. Подобная ситуация может ввести врача в заблуждение, и в результате гипердиагностики (ошибочного медицинского заключения) ишемической болезни он рискует не распознать острый холецистит. В связи с этим требуется тщательно разбираться в симптомах заболевания и оценивать клиническую картину в целом, учитывая анамнез и параклинические данные. Возникновение синдрома Боткина связано с наличием рефлекторной парасимпатической связи между желчным пузырем и сердцем.

После купирования печёночной колики полностью боль не проходит, как при хроническом калькулёзном холецистите. Она несколько притупляется, принимает постоянный распирающий характер и локализуется в правом подреберье.

При наличии осложнённых форм острого холецистита болевой синдром меняется. С возникновением перфорации желчного пузыря и развитием перитонита боль становиться разлитой по всему животу.

Интоксикационный синдром проявляется повышением температуры, тахикардией (учащением пульса), сухостью кожных покровов (или, наоборот, потливостью), отсутствием аппетита, головной болью, болями в мышцах и слабостью.

Степень подъёма температуры зависит от выраженности протекающего воспаления в желчном пузыре:

- в случае катаральных форм температура может быть субфебрильной — от 37°C до 38°C;

- при деструктивных формах холецистита — выше 38°C;

- при возникновении эмпиемы (гнойника) желчного пузыря или перивезикального абсцесса возможна гектическая температура с резкими подъёмами и спадами в течение суток и проливным потом.

Диспепсический синдром выражается в виде тошноты и рвоты. Рвота может быть как однократной, так и многократной при сопутствующем поражении поджелудочной железы, не приносящей облегчения.

Патогенез острого холецистита

Ранее считалось, что основным фактором, ведущим к развитию острого холецистита, является бактериальный. В соответствии с этим назначалось лечение, направленное на устранение воспалительного процесса. В настоящее время представления о патогенезе заболевания изменились и соответственно поменялась лечебная тактика.

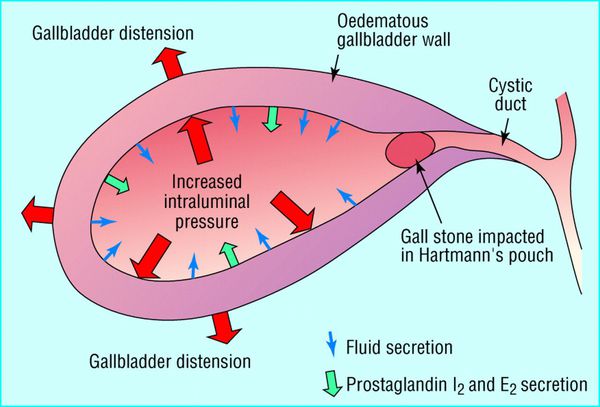

Развитие острого холецистита связано с блоком желчного пузыря, который запускает все последующие патологические реакции. Блок чаще всего образуется в результате вклинивания камня в пузырный проток. Это усугубляется рефлекторным спазмом сфинктеров в желчевыводящих путях, а также нарастающим отёком. [14]

В результате билиарной гипертензии происходит активация микрофлоры, находящейся в желчевыводящих путях, и развивается острое воспаление. Причём выраженность билиарной гипертензии напрямую зависит от степени деструктивных изменений в стенке желчного пузыря.

Повышение давления в желчевыводящих путях является пусковым механизмом развития многих острых заболеваний гепатодуоденальной зоны (холецистит, холангит, панкреатит). Активация внутрипузырной микрофлоры ведёт к ещё большему отёку и нарушению микроциркуляции, что, в свою очередь, значительно увеличивает давление в желчевыводящих путях — порочный круг замыкается.

Классификация и стадии развития острого холецистита

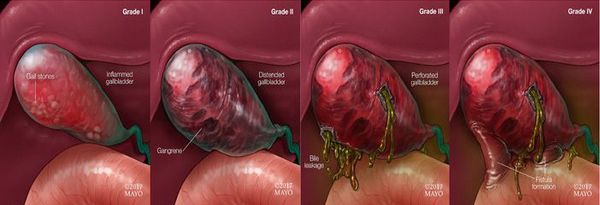

По морфологическим изменениям в стенке желчного пузыря выделяют четыре формы острого холецистита:

- катаральный;

- флегмонозный;

- гангренозный;

- гангренозно-перфоративный.

Разная выраженность воспаления предполагает и разную клиническую картину.

При катаральной форме воспалительный процесс затрагивает слизистую оболочку желчного пузыря. Клинически это проявляется болями средней интенсивности, интоксикационный синдром не выражен, возникает тошнота.

При флегмонозной форме воспаление затрагивает все слои стенки желчного пузыря. Возникает более интенсивный болевой синдром, лихорадка до фебрильных цифр, рвота и метеоризм. Может пальпироваться увеличенный болезненный желчный пузырь. Выявляются симптомы:

- с. Мерфи — прерывание вдоха при прощупывании желчного пузыря;

- с. Мюсси — Георгиевского, иначе названый френикус-симптомом — более болезненная пальпация справа между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы (точка выхода диафрагмального нерва);

- с. Ортнера — болезненность при поколачивании по правой рёберной дуге.

При гангренозной форме на первый план выступает интоксикационный синдром: тахикардия, высокая температура, дегидратация (обезвоживание), появляются симптомы раздражения брюшины.

При перфорации желчного пузыря (гангренозно-перфоративная форма) превалирует клиническая картина перитонита: напряжение мышц передней брюшной стенки, положительные симптомы раздражения брюшины (с. Менделя, с. Воскресенского, с. Раздольского, с. Щеткина — Блюмберга), вздутие живота и выраженный интоксикационный синдром. [11]

Формы холецистита без соответствующего лечения могут перетекать из одной в другую (от катаральной к гангренозной), также возможно изначальное развитие деструктивных изменений в стенке пузыря.

Стадии острого холецистита

Осложнения острого холецистита

Осложнения могут возникнуть при длительном течении нелеченных деструктивных форм острого холецистита.

В случае отграничения воспаления возникает перивезикальный инфильтрат. Его обязательный компонент — желчный пузырь, находящийся в центре инфильтрата. В состав чаще всего входит сальник, может включаться поперечно-ободочная кишка, антральный отдел желудка и двенадцатиперстная кишка. Возникает обычно спустя 3-4 суток течения заболевания. Одновременно с этим боли и интоксикация могут несколько уменьшиться, а диспепсический синдром купироваться. При правильно выбранном консервативном лечении инфильтрат может рассосаться в течение 3-6 месяцев, при неблагоприятном — абсцедироваться с развитием перивезикального абсцесса (характерен выраженный интоксикационный синдром и усиление болей). Диагностика инфильтрата и абсцесса основывается на анамнезе заболевания, данных объективного осмотра и подтверждается с помощью ультразвукового исследования.

Перитонит — наиболее грозное осложнение острого деструктивного холецистита. Он возникает при перфорации стенки желчного пузыря и излитии желчи в свободную брюшную полость. В результате этого возникает резкое усиление болевого синдрома, боль становиться разлитой по всему животу. Интоксикационный синдром утяжеляется: пациент вначале возбуждён, стонет от боли, но с прогрессированием перитонита становится апатичным. Перитониту также характерны выраженный парез кишечника, вздутие живота и ослабление перистальтики. При осмотре определяется дефанс (напряжение) передней брюшной стенки и положительные симптомы раздражения брюшины. Ультразвуковое исследование выявляет присутствие свободной жидкости в брюшной полости. При рентгенологическом исследовании заметны признаки пареза кишечника. Необходимо экстренное оперативное лечение после кратковременной предоперационной подготовки.

Другим серьёзным осложнением острого холецистита является холангит — воспаление переходит на билиарное дерево. По сути этот процесс — проявление абдоминального сепсиса. Состояние пациентов при этом тяжёлое, выражен интоксикационный синдром, возникает высокая гектическая лихорадка с большими суточными колебаниями температуры, проливными потами и ознобами. Печень увеличивается в размерах, возникает желтуха и цитолитический синдром.

При УЗИ выявляется расширение внутри- и внепечёночных протоков. В анализах крови — гиперлейкоцитоз, повышение уровня билирубина за счёт обеих фракций, возрастает активность аминотрансфераз и щелочной фосфотазы. Без соответствующего лечения подобные пациенты достаточно быстро погибают от явлений печёночной недостаточности.

Диагностика острого холецистита

Диагностика основывается на совокупности анамнеза, объективных данных, лабораторных и инструментальных исследований. При этом должен соблюдаться принцип от простого к сложному, от менее инвазивного к более инвазивному.

При сборе анамнеза (во время опроса) пациенты могут указывать на наличие желчнокаменной болезни, предшествующих печёночных колик, нарушение диеты в виде употребления жирной, жареной или острой пищи.

Клинические данные оценивают по проявлениям болевого, диспепсического и интоксикационного синдромов. При наличии осложнений, сопутствующего холедохолитиаза и панкреатита возможен синдром холестаза и умеренно выраженный цитолитический синдром.

Из инструментальных методов диагностики наиболее информативным и наименее инвазивным является ультразвуковое исследование. При этом оцениваются размеры желчного пузыря, его содержимое, состояние стенки, окружающих тканей, внутри- и внепечёночных желчных протоков, наличие свободной жидкости в брюшной полости.

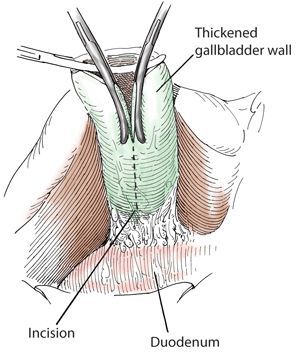

В случае острого воспалительного процесса в желчном пузыре при УЗИ определяется увеличение его размеров (иногда значительное). Сморщивание же пузыря говорит о наличии хронического холецистита.

При оценке содержимого обращают внимание на наличие камней (количество, размеры и расположение) или хлопьев, которые могут свидетельствовать о наличии застоя желчи (сладжа) или гноя в просвете пузыря. При остром холецистите стенка желчного пузыря утолщается (более 3 мм), может достигать 1 см, иногда становится слоистой (при деструктивных формах холецистита).

При анаэробном воспалении можно увидеть пузырьки газа в стенке пузыря. Наличие свободной жидкости в околопузырном пространстве и в свободной брюшной полости говорит о развитии перитонита. При наличии билиарной гипертензии на фоне холедохолитиаза или панкреатита наблюдается расширение внутри- и внепечёночных желчных протоков.

Оценка ультразвуковых данных даёт возможность определиться с лечебной тактикой ещё на этапе приёмного покоя: ведение пациента консервативно, операция в экстренном, срочном или отсроченном порядке. [15]

Рентгенологические методы исследования проводятся при подозрении на блок желчевыводящих путей. Обзорная рентгенография малоинформативна, так как камни в просвете желчного пузыря обычно рентген неконтрастные (около 80%) — они содержат малое количество кальция, и визуализировать их удается редко.

При развитии такого осложнения острого холецистита, как перитонит, можно выявить признаки пареза желудочно-кишечного тракта. Для уточнения характера блока желчевыводящих путей используются контрастные методы исследования:

- эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография — желчевыводящие пути контрастируются ретрограгдно через фатеров сосочек при проведении дуоденоскопии;

- чрескожная чреспечёночная холецистохолангиография — антеградное контрастирование путём чрескожной пункции внутрипечёночного протока.

Если постановка диагноза и проведение дифференциальной диагностики затруднены, выполняется компьютерная томография живота. С её помощью можно детально оценить характер изменений в желчном пузыре, окружающих тканях и желчевыводящих протоках.

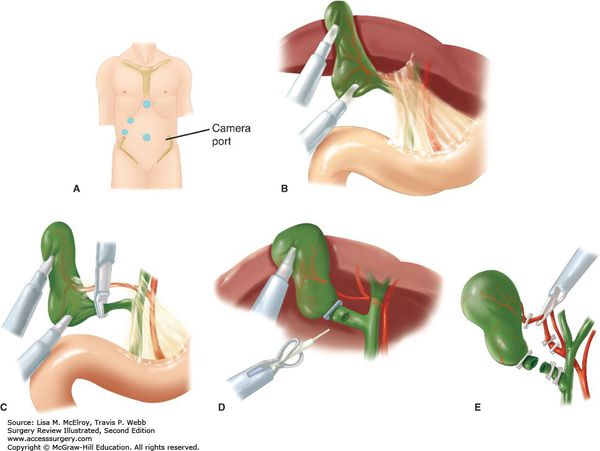

При необходимости дифференциальной диагностики с другой острой патологией органов брюшной полости можно выполнить диагностическую лапароскопию и визуально оценить имеющиеся изменения желчного пузыря. Данное исследование может быть выполнено как под местной анестезией, так и под эндотрахеальным наркозом (последний предпочтительнее). При необходимости прямо на операционном столе решается вопрос о переходе на лечебную лапароскопию, то есть выполнение холецистэктомии — удаление желчного пузыря.

Лабораторная диагностика заключается в выполнении общего анализа крови, где выявляется лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышение СОЭ. Степень выраженности этих изменений будет зависеть от выраженности воспалительных изменений в желчном пузыре. [2]

В биохимическом анализе крови может быть небольшое повышение уровня билирубина и активности аминотрансфераз за счёт реактивного гепатита в прилежащей печёночной ткани. Более выраженные изменения биохимических показателей возникают при развитии осложнений и интеркуррентных заболеваний.

Лечение острого холецистита

Пациенты с острым холециститом подлежат экстренной госпитализации в хирургическое отделение стационара. После проведения необходимых диагностических мероприятий определяется дальнейшая тактика лечения. При наличии тяжёлых осложнений — перивезикального абсцесса, деструктивного холецистита с перитонитом — пациенты подлежат экстренной операции после кратковременной предоперационной подготовки. [1]

Подготовка заключается в восстановлении объёма циркулирующей крови, дезинтоксикационной терапии путём проведения инфузии кристаллоидных растворов в объёме 2-3 литра. По необходимости проводиться коррекция сердечной и дыхательной недостаточности. Выполняется периоперационная антибиотикопрофилактика (до, во время и после оперативного вмешательства).

Оперативный доступ выбирается в зависимости от технических возможностей клиники, индивидуальных особенностей пациента и квалификации хирурга. Наиболее часто используется лапароскопический доступ, который наименее травматичен и позволяет произвести полноценную ревизию и санацию. [12]

Минидоступ по травматичности не уступает лапароскопическому и имеет преимущества в виде отсутствия необходимости накладывать пневмоперитонеум (ограничивать подвижность диафрагмы). [10] При возникновении технических трудностей, выраженном спаечном процессе в брюшной полости и разлитом перитоните целесообразнее использовать лапаротомный доступ: верхнесрединная лапаротомия, доступ по Кохеру, Федорову, Рио — Бранка. При этом верхнесрединная лапаротомия менее травматична, так как в данном случае мышцы не пересекаются, однако при косых подреберных доступах более адекватно открывается подпечёночное пространство для выполнения оперативного вмешательства.

Операция заключается в выполнении холецистэктомии. Следует учесть, что наличие перивезикального инфильтрата предполагает определённые технические трудности при мобилизации шейки желчного пузыря. Это ведёт к повышенному риску повреждения элементов гепатодуоденальной связки. [13] В связи с этим не следует забывать о возможности выполнения холецистэктомии от дна, которая позволяет более чётко идентифицировать элементы шейки. [16]

Также существует операция «Прибрама», заключающаяся в удалении передней (нижней) стенки желчного пузыря, прошивании пузырного протока в области шейки и мукоклазии (снятии слизистой оболочки) путём электрокоагуляции задней (верхней) стенки. Выполнение этой операции при выраженном инфильтрате в области шейки пузыря позволит избежать риска ятрогенных повреждений. Она применима как при лапаротомном, так и при лапароскопическом доступе.

Если тяжёлые осложнения острого холецистита отсутствуют, то при поступлении пациента в стационар назначается консервативная терапия, направленная на деблокирование желчного пузыря. Применяются спазмолитики, М-холинолитики, инфузионная терапия для купирования интоксикации, назначаются антибиотики.

Эффективным методом является выполнение блокады круглой связки печени раствором новокаина. Блокаду можно выполнять как вслепую по специальной методике, так и под контролем лапароскопа при выполнении диагностической лапароскопии и под контролем УЗИ.

При неэффективности консервативной терапии в течение 24 часов, ставится вопрос о проведении радикальной операции — холецистэктомии.

Немаловажное значение для определения лечебной тактики имеет время, прошедшее с момента начала заболевания. Если промежуток составляет до пяти суток, то холецистэктомия выполнима, если более пяти суток, то лучше придерживаться максимально консервативной тактики при отсутствии показаний к экстренной операции. Дело в том, что на ранних этапах перивезикальный инфильтрат ещё достаточно рыхлый, его можно разделить во время операции. Позднее инфильтрат становиться плотным, и попытки его разделения могут закончиться осложнением. Конечно же, период в пять суток достаточно условный.

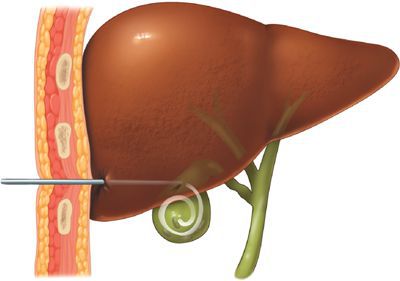

При отсутствии эффекта от консервативного лечения и наличии противопоказаний для выполнения радикальной операции — тяжёлая патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем, прошествие пяти суток с момента начала заболевания — лучше прибегнуть к декомпрессии желчного пузыря путём наложения холецистостомы. [4]

Холецистому можно наложить тремя способами: из минидоступа, под лапароскопическим контролем и под контролем УЗИ. [9] Наиболее малотравматично выполнять эту операцию под УЗИ наведением и местной анестезией. [3] Эффективны также одно- и двукратные пункции желчного пузыря с санацией его просвета под УЗИ наведением. [7] Необходимое условие — прохождение пункционного канала через ткань печени для профилактики желчеистечения.

После купирования острого воспалительного процесса радикальную операцию проводят в холодном периоде через три месяца. Обычно этого времени достаточно для рассасывания перивезикального инфильтрата.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при своевременном и адекватном лечении обычно благоприятный. После радикальной операции необходимо определенный период времени (не менее трёх месяцев) придерживаться диеты № 5 с исключением жирных, жареных и острых блюд. Приём пищи должен быть дробным — небольшими порциями 5-6 раз в день. Необходим приём ферментов поджелудочной железы и растительных желчегонных средств (до операции они противопоказаны).

Профилактика заключается в своевременной санации камненосителей, то есть в выполнении холецистэктомии в плановом порядке пациентам с хроническим калькулёзным холециститом. Ещё основоположник билиарной хирургии Ганс Кер сказал, что «носить камень в желчном пузыре, не то же самое, что серьгу в ухе». При наличии холецистолитиаза следует избегать факторов, ведущих к развитию острого холецистита — не нарушать диету.

Источник