- ВСЁ ПРО МЕДИЦИНУ

- Гиперкинезы

- Причины возникновения гиперкинезов

- Виды гиперкинезов

- Лечение

- Лечение гиперкинеза народными средствами

- Гиперкинез

- Что такое гиперкинез?

- Причины возникновения

- В качестве общей симптоматики патологии выделяют следующие проявления:

- Можно ли вылечиться от гиперкинеза?

- Гиперкинезы – формы, причины, симптомы и лечение

- Причины патологии

- Патогенез

- Общая симптоматика

- Виды гиперкинезов

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение гиперкинезов

ВСЁ ПРО МЕДИЦИНУ

Гиперкинезы

Стабильный баланс их взаимосвязи позволяет человеку совершать все контролируемые двигательные действия. Но при определенных условиях этот баланс нарушается и возникает гиперкинез – неконтролируемые кратковременные сокращения мышц.

Каждому человеку знакомо чувство дрожания после тяжелой физической нагрузки или длительного волнения. Это вполне объяснимая реакция головного мозга на неадекватность ситуации, быстро проходящая, не имеющая последствий и продолжения.

Но если существует поражение какой-либо части головного мозга, то гиперкинез является заболеванием, обостряется и требует лечения.

Причины возникновения гиперкинезов

К гиперкинезам приводят функциональные или органические поражения головного мозга. Наиболее частыми причинами являются нарушения в коре головного мозга, стволовой части или в подкорковых двигательных центрах.

Чаще всего гиперкинезы возникают при поражении ганлиев – нервных узлов, в передней части мозга, или обобщенных с ними структур экстрапирамидной системы. При этом говорят о экстрапирамидных гиперкинезах. Если поражение затрагивает периферическую нервную систему, то развиваются периферические гиперкинезы.

Гиперкинезы могут развиться под воздействием лекарственных препаратов, или при инфицировании, например, как следствие энцефалита или ревматизма.

Черепно-мозговые травмы также нередко являются причинами развития гиперкинезов.

Виды гиперкинезов

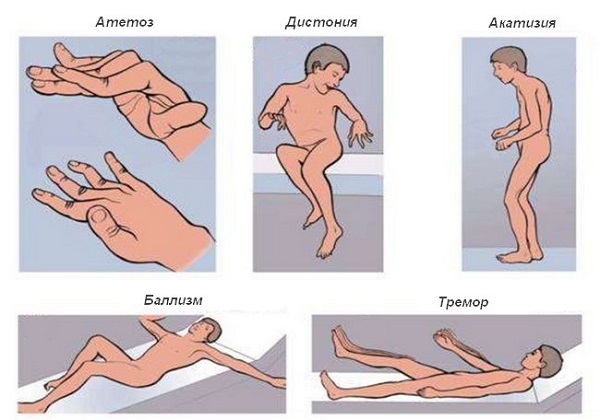

В зависимости от нарушений в головном мозге выделяют множество видов гиперкинезов. Все виды подразделяются по длительности проявлений, клинической картине, частоте и локализации.

Одним из самых распространенных видов является тикоидный гиперкинез. Этот вид выражается тиком, который усиливается при эмоциональном перевозбуждении. При тикоидном гиперкинезе тик проявляется непроизвольными, короткими, резкими, повторяющимися вздрагиваниями головы, мышц корпуса, лица или конечностей. Очень часто простой тик в виде невольного моргания возникает в детском возрасте, но по мере роста ребенка он проходит самостоятельно.

Но при нарушениях в головном мозге тикоидный гиперкинез может прогрессировать и тогда его проявления могут принимать более серьезные формы в виде сложных движений или многократным повторением слов или звуков. Зачастую вокальный тик усугубляется животными звуками или бесконтрольным сквернословием.

Не менее часто встречается и ознобоподобный гиперкинез, возникающий на «чувстве холода». Пациенты жалуются на озноб и внутреннюю дрожь от холода внутри, кожа приобретает «гусиный» вид, ощущается внутренне напряжение всех органов. Ознопоподобный гиперкинез довольно часто сопровождается повышением температуры.

У пациентов, страдающих ознобоподобным гиперкинезом, отмечается тревожно-депрессивные расстройства, сопровождающиеся тахикардией, повышенностью артериального давления, бледностью кожных покровов.

Неврозоподобный гиперкинез возникают обычно без видимой причины, носит монотонный характер и однотипен. Неврозоподобный гиперкинез в большей мере имеет зависимость от физиологического и соматического состояния организма или психомоторного возбуждения.

Неврозоподобные гиперкинезы чаще встречаются в детском возрасте, у взрослых диагностируются очень редко. При этом виде гиперкинеза происходит подергивания мышц туловища и конечностей.

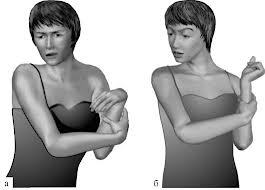

При атетоидном гиперкинезе у человека наблюдаются медлительные червеобразные движения, сгибание и разгибание пальцев рук. Атетоидный гиперкинез обычно встречается у детей в связи с последствиями родовых травм мозга. Заболевание имеет органический характер. При данном виде гиперкинеза все попытки самостоятельного движения сопровождаются вынужденными непроизвольными сокращениями мышц, причем особое выражение имеют сокращения мышц в плечевом поясе, шее, руках и лице. Поэтому при атетоидном гиперкинезе и возникает ощущение червеобразных движений.

К дистоническим гиперкинезам относятся проявления заболевания, выражающиеся медленным или быстрым повторяющимся вращательным движением, разгибанием и сгибанием конечностей, туловища и принятием неестественных поз.

Дистонические гиперкинезы многообразны по форме, проявления носят упорядоченный характер, могут быть молниеносны или выражаться ритмичным тремором. При дистонических гиперкинезах с ритмичными проявлениями все попытки пациентов преодолеть синдром приводят к его повышенной активации.

Для этого вида заболевания характерно приобретение дистонической позы по мере развития процесса. После сна симптоматика снижается. Но в течение дня она может колебаться и для ее снижения пациенту необходимо принять горизонтальное положение.

Не менее известен и торсионный гиперкинез, при котором спазм мышц влияет на ограничение движений человека. При этом виде гиперкинеза движения человека приобретают штопорообразную форму. Кроме того для него характерен синдром кривошеи, при котором человек наклоняет или поворачивает голову в одну сторону.

Лечение

Лечение

Лечение любого вида гиперкинеза проводится комплексно.

В начале лечения назначаются противовоспалительные средства и препараты, улучшающие обменные процессы в мозговой ткани и нормализующие кровообращение.

Так как в основе заболевания лежат расстройства центральной нервной системы назначаются седативные препараты. Но применение их должно проводиться под жестким контролем лечащего врача, т.к. они имеют ряд существенных побочных явлений.

Иногда прибегают к хирургическому вмешательству.

Непременным условием эффективного лечения являются общеукрепляющие процедуры.

Лечение гиперкинеза народными средствами

Гиперкинез существует множество тысячелетий под разными названиями и знаком всем народам мира. Поэтому лечение гиперкинеза народными средствами тоже имеет многовековую историю.

В настоящее время большое распространение в народной медицине имеет мумие. Положительный эффект от его воздействия наблюдается уже через два месяца после начала приема. Чайную ложку меда и 2 г мумие растворить в теплом молоке или воде и принимать 1 раз в день пред сном или утром.

Помогают при лечении гиперкинеза народными средствами и листья герани, наложенные на один час на место дрожания в виде компресса.

Много поощрительных отзывов имеет отвар из 3 ст. л подорожника, совместно с 1 ст.л. травы руты и 1 ст.л. семян аниса, отваренных в течение 10 минут в 0,5 л кипятка с 300 г меда и половинкой цедры лимона. Этот отвар принимают по 2-4 столовые ложки перед едой 2-3 раза в день.

Хорошими народными средством в борьбе с гиперкинезом являются душица, вереск, мята, зверобой, мелиса, ромашка. Эти травы успокаивают нервную систему, улучшают сон, снимают эмоциональные нагрузки и тревогу.

Источник

Гиперкинез

Что такое гиперкинез?

Гиперкинез представляет собой расстройство неврологического характера, проявляющееся неосознанными движениями мышц и возникающей как следствие нарушений в работе центральной и соматической нервной системы.

Причины возникновения

В качестве основополагающей причины развития патологии выделяют нарушение функционирования церебрального двигательного аппарата организма. Среди факторов, способствующих развитию гиперкинеза, необходимо отметить поражение сосудов головного мозга, нарушения в работе эндокринной системы, детский церебральный паралич, ряд врождённых заболеваний, различные поражения отделов центральной нервной системы, продолжительные стрессовые ситуации.

По сути, гиперкинез — это следствие нарушения в работе нейронных центров головного мозга, отвечающих за передачу импульсов опорно-двигательному аппарату.

В качестве общей симптоматики патологии выделяют следующие проявления:

- судорожные мышечные сокращения;

- аномальные движения в одном из отделов опорно-двигательного аппарата;

- нарушение сердечного ритма;

- болевые ощущения внизу живота справа;

- отсутствие вышеуказанных проявлений во время ночного отдыха.

Согласно медицинской классификации, гиперкинез имеет несколько основных видов, имеющих свою клиническую картину.

Хронический гиперкинез характеризуется проявлением неестественных движений конечностей и лицевых мышц. Может иметь врождённый характер, а также являться следствием ревматизма, ряда дегенеративных патологий, черепно-мозговых травм, онкологических заболеваний. Атетоидный гиперкинез проявляется неосознанными мышечными сокращениями в ступнях, пальцах рук, лицевых мышц, а также судорожными сокращениями туловища. Отсутствие адекватного лечения данной аномалии способно привести скованности, а в отдельных случаях к неподвижности суставов.

Дрожательный гиперкинез характеризуется систематически повторяющимися движениями головой или всем телом, является наиболее вероятным симптомом болезни Паркинсона.

Тикозная форма патологии самим своим названием указывает на основное проявление — частое моргание и зажмуривание. Данный вид патологии является наиболее распространённым.

Микологический гиперкинез диагностируется при ударно-точечных сокращениях лицевых мышц и мускулатуры конечностей. Проявления имеют приступообразный характер и по окончании приступа возможно появление характерного дрожания в конечностях. Данная форма патологии в большинстве случаев имеет врождённый характер.

Необходимо отметить, что гиперкинез не имеет возрастных ограничений. В детском возрасте патология чаще всего проявляется в мышцах лица и туловища. Огромное значение в диагностике гиперкинеза имеют инструментальные методы исследования. Для получения максимально информативной клинической картины невролог назначает проведение магнитно-резонансной и компьютерной томографии, ультразвуковое исследование, электрокардиограмму, церебральное ангиографическое исследование, электромиографию.

В качестве лабораторных исследований врач-невролог назначает биохимический анализ крови.

Можно ли вылечиться от гиперкинеза?

С сожалением приходится констатировать факт невозможности полного излечения от заболевания, так как нельзя восстановить поражённые ткани коры головного мозга. Основной задачей терапии является уменьшение симптоматики и повышение качества жизни пациента. В тех случаях, когда существует сопутствующее заболевание, медикаментозная терапия направлена в том числе и на его излечение. Помимо медикаментозной терапии, лечение гиперкинеза сопровождается массажем, лечебной физкультурой, целым рядом физиопроцедур. Основу профилактики составляет ведение здорового образа жизни.

Источник

Гиперкинезы – формы, причины, симптомы и лечение

Причины патологии

Главная причина гиперкинезов – это дисфункция церебрального двигательного аппарата. Это нарушение может быть вызвано различными факторами:

- дегенеративные процессы в центральной нервной системе, имеющие наследственный характер;

- состояния, связанные с перинатальными травмами;

- перенесенные черепно-мозговые травмы;

- опухоли головного мозга;

- различные токсические поражения – алкоголизм, отравление СО2;

- перенесенные нейроинфекции – менингиты, энцефалиты;

- нарушения мозгового кровообращения;

- эндокринные заболевания;

- психогенные факторы – неврозы, психозы, тревожные расстройства.

Гиперкинезы в ряде случаев возникают как побочный эффект при приеме психостимуляторов или нейролептиков.

Патогенез

Гиперкинезы возникают вследствие нарушений в деятельности экстрапирамидной системы ЦНС. Она отвечает за регулирование напряжения мышц, контролирует положение тела в пространстве и управляет мимикой. Несогласованность в работе мозговой коры, мозжечка, ядер двигательного анализатора искажает импульсы двигательных нейронов, поступающих к мыщцам. В результате моторика человека искажается и принимает аномальный характер.

Общая симптоматика

К главным симптомам гиперкинезов относятся двигательные акты, совершаемые пациентами против их воли, так называемые насильственные. Сами пациенты описывают их как результат непреодолимого желания, которому они не могут противостоять.

В перечень симптомов, представляющих гиперкинезы, входят:

- частые моргания и зажмуривания глаз (тики);

- судорожные наклоны или повороты головы;

- тремор различных частей тела, чаще конечностей;

- миоклонии – резкие мышечные подергивания рук или шеи;

- хорея – аритмичные движения мимики, непроизвольные звуки, возникающие из-за быстрых сокращений мышц гортани;

- баллизм – резкое вращение бедра или плеча;

- блафароспазм – патологическое смыкание век, как один из признаков различных заболеваний.

Формы гиперкинезов могут варьировать от прерывисто частых до постоянных. Некоторым больным удается усилием воли контролировать определенные формы гиперкинезов (например, тики), но через некоторое время приступ насильственных движений снова проявляет себя с еще большей силой.

Виды гиперкинезов

Существуют различные критерии, которые используются для классификации патологии. Благодаря им, можно выделить следующие виды гиперкинезов:

- детские формы – гиперкинезы до года, в возрастной категории от года до пяти, в период полового созревания;

- по типу возникновения – спонтанные, рефлекторные (реакция на внешние явления), акционные (провоцируемые определенным состоянием), индуцированные (могут контролироваться пациентом);

- по течению – постоянные (тремор) и эпизодические (тики);

- по скорости движений – быстрые и медленные;

- по локализации – гиперкинезы лица, конечностей, языка;

- по происхождению – различают первичные (врожденные) и вторичные гиперкинезы, приобретенные в результате травм или приема лекарственных средств.

Гиперкинезы при ДЦП у детей начинают проявляться в возрасте 1,5-2 года. Дети с такой патологией с трудом координируют свои движения, которые часто выглядят как толчки, рывки и скручивания. Повторяющиеся движения могут быть быстрыми и ритмичными или, наоборот, медленными и беспорядочными.

Гиперкинезы при ДЦП могут сопровождаться нарушениями глотания, задержкой и расстройствами речи, лабильностью эмоциональной системы.

Возможные осложнения

Оставленные без лечения различные проявления гиперкинезов ведут к таким осложнениям, как суставные контрактуры — лечение которых необходимо. Для этой патологии характерны ограничения подвижности суставов, вызывающие затруднения с одеванием, причесыванием и совершением других простых движений.

Постепенное развитие атрофии мышц приводит к полной неподвижности и инвалидности пациента.

Диагностика

Прежде, чем определить, как лечить гиперкинез, необходимо провести точную и достоверную диагностику. При этом обращают внимание на клиническую картину заболевания, оценку психологического и интеллектуального состояния пациента.

В диагностике гиперкинезов используются:

- общий и биохимический анализы крови – диагностируют патологию, возникающую вследствие токсического воздействия;

- КТ и МРТ головного мозга – выявляют опухоли, различные дегенеративные изменения;

- электроэнцефалография – определяет активность мозга, диагностирует эпилепсию;

- исследование мозгового кровотока, УЗДГ сосудов головного мозга и шеи;

- исследование цереброспинальной жидкости.

Некоторым пациентам назначают консультацию генетика. Она необходима, если есть подозрение о том, что гиперкинезы являются симптомами наследственных заболеваний.

Диагностика гиперкинезов – это длительный процесс, на который понадобится несколько недель. Определение причин патологии позволит лечить гиперкинез более эффективно.

Лечение гиперкинезов

Традиционное лечение гиперкинезов подразумевает применение консервативной терапии. Пациенту подбирают необходимые лекарственные средства следующих групп:

- холинолитики – вещества, блокирующие возбужденное состояние нервной системы, эффективны при треморах, писчем спазме;

- вальпроаты — этот вид препаратов используется в лечении эпилепсии, а также эффективен для снятия спазмов при тиках, миоклониях, лицевых спазмах;

- нейролептики – препараты, оказывающие успокаивающее действие, снижают реакцию организма на внешние раздражители, эффективны при треморах, миоклониях, баллизме, хореи;

- Ботулотоксин в инъекциях – понижает сократительную способность мускулатуры, блокирует передачу возбуждения мышечным волокнам, эффективно устраняет блефароспазм;

- противосудорожные средства (Клонезепам) – применяют при лечении тремора, тиков, хореи.

В процессе лечения подбор препаратов осуществляется индивидуально, с учетом состояния пациента. Подбор лучше проводить в условиях стационарного лечения.

Помимо медикаментозной терапии в лечении применяются массажи, выполнение упражнений ЛФК, физиолечение. Пациентам с таким диагнозом показано санаторно-курортное лечение.

Лечение гиперкинезов у детей подразумевает назначение препаратов Пирацетам и Пантокальцин. Они снижают двигательную активность, нормализуют работу сосудистой системы головного мозга. Для улучшения метаболизма клеток головного мозга применяют Глицин, Гликозил, для расслабления мускулатуры – средство Ацедипрол. Для обеспечения клеток головного мозга кислородом принимают витамины группы В.

При гиперкинезах детям назначают массажи, водные и физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру. В особо сложных случаях показано хирургическое вмешательство.

В целом гиперкинезы не представляют опасности для жизни пациента, но вызывают значительные трудности в его нахождении в обществе и формировании взаимодействия с другими людьми. Полностью исключить самопроизвольные движения пациента нельзя, но при регулярном лечении можно достичь снижения их интенсивности, тем самым улучшив качество жизни человека.

На данный момент не существует эффективных профилактических мер, которые способны снизить риск развития патологии. Среди общих рекомендаций – своевременное выявление и лечение перинатальных, травматических и токсических поражений мозга, консультации генетиков лицам с наследственной предрасположенностью к патологии.

Источник

Лечение

Лечение

.jpg)