- Гипергликемическая кома

- неотложные состояния при СД

- 3. Ответы на контрольные вопросы

- Кома диабетическая — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы диабетической комы

- Патогенез диабетической комы

- Классификация и стадии развития диабетической комы

- Осложнения диабетической комы

- Диагностика диабетической комы

- Лечение диабетической комы

- Прогноз. Профилактика

Гипергликемическая кома

Гипергликемическая кома — кома, связанная с повышенным содержанием уровня глюкозы в крови.

Причины развития гипергликемической комы

К причинам развития гипергликемической комы относят:

А). Неадекватное лечение сахарного диабета.

- недостаточная дозировка инсулина.

- применения просроченного или замороженного инсулина.

- не соблюдение диеты.

Б). Травмы и прочие состояния, вызывающие повышение уровня глюкозы в крови.

- заболевания (например, панкреонекроз) поджелудочной, приводящие к снижению продукции инсулина.

- тяжелые воспалительные заболевания и травмы, особенно у лиц, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что при данных состояних повышен «расход» инсулина.

Патогенез гипергликемической комы

Ключевым моментом в развитии гипергликемической комы является повышение уровня глюкозы плазмы крови и изменения клеточного метаболизма. При этом, если имеется достаточный синтез инсулина клетками пожелудочной железы, то данные изменения могут наступать только тогда, когда отмечается чрезмерная концентрация глюкозы в крови, на фоне отсутствия ее фильтрации почками в кровь. Дело в том, что повышение уровня глюкозы выше 10 миллимоль/литр, приводит к тому, что она проникает в мочу. В результате этого, количество мочи становиться больше. Соответственно количество выведенного сахара почками увеличивается. Это своеобразный механизм снижения гипергликемии — повышенного уровня глюкозы в крови. Конечно, он не лишен своих побочных эффектов, как например, постепенное разрушение стенки канальцев. Но как, механизм избавления от кратковременной гипергликемии, очень даже необходим.

Поэтому, развитие гипергликемической комы возможно только при сахарном диабете и схожих состояних, которые сочетаются с некоторыми заболеваниями почек.

Теперь продолжим механизм развития комы.

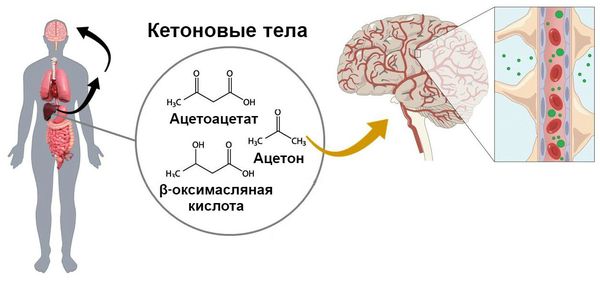

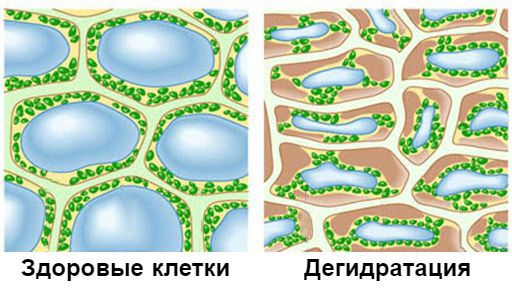

Гипергликемия, на фоне недостатка инсулина, приводит к тому, что не смотря на избыток глюкозы в крови, клетки испытывают недостаток энергии. Их метаболизм, пытаясь это предотвратить, переходит на безглюкозны путь производства энергии. В результате, белки и жиры начинают превращаться в глюкозу. А это приводит к накоплению значительного количества продуктов их распада. Одними из самых значимых в клинике, являются кетоновые тела, которые обладают достаточной токсичностью. В результате, организм испытывает двойной «удар». С одной стороны — гипергликемия приводит к дегидратации («обезвоживанию» клеток), с другой — кетоновые тела «отравляют» организм, как токсины. Чем выше уровень гипергликемии и больше кетоновых тел, тем значительно их влияние по угнетению организма и, в первую очередь, головного мозга. А это является ключевым моментом в развитии самого коматозного состояния.

Клиника гипергликемической комы

В развитии гипергликемической комы, различают два периода, по аналогии с гипогликемической комой: прекома и гипергликемическая кома. Но, время на их развитие измеряется не десятками минут, а днями.

При развитии гипергликемической прекомы, больного беспокоят:

- сухость во рту.

- жажда.

- частое мочеиспускание.

- кожный зуд.

- головная боль.

Затем, по мере нарастания кетоновых тел, присоединяется тошнота и рвота. Причем, рвота не приносит облегчения. Часто отмечаются боли в животе. В критический момент, когда гипергликемия и кетоз (наличие кетоновых тел в крови) достигают значительных цифр, появляется спутанность сознания, увеличение частоты дыхания, которое становится шумным.

Кома имеет ряд особенных признаков, кроме потери сознания, что отличает ее от подобных состояний:

- кожа сухая, холодная на ощупь. Отмечается ее повышенное шелушение.

- дыхание частое, поверхностное и шумное. При этом, от больного исходит запах ацетона.

Скорость развития комы зависит от индивидуальных особенностей, но, в среднем, стадия прекомы длится 1-3 дня. А сама кома, без лечения, приводит к смерти не более чем за сутки. Хотя, может отмечаться и больший срок. К тому же, ряд клиницистов, выделяют промежуточную стадию — начинающейся комы, время которой исчисляется несколькими часами.

Источник

неотложные состояния при СД

Диабетические комы

1 Актуальность и мотивация изучения темы.

Эндокринно-метаболические комы хотя и относят к числу редких, однако давно перестали быть раритетными, а тем более казуистическими. К началу 60-х годов ХХ века, благодаря лучшему пониманию патофизиологии комы и разработке на этой основе новых принципов лечения, удалось существенно улучшить результаты лечения. В частности, при диабетической коме летальность снизилась в различных центрах до 10%. В то же время летальность при гиперосмолярной коме по-прежнему составляет не менее 50%, а при лактатацидозе до 80-100%.

Одним из важнейших факторов, а при гипогликемической коме – решающим фактором, определяющим прогноз, является своевременность максимально ранней диагностики и распознавание ее патогенетической разновидности. Это очень важная задача, т.к. у трети больных начало заболевания протекает как диабетическая кома. Т.е. у этих больных отсутствует такой важнейший диагностический признак, как наличие СД в анамнезе.

Таким образом, знание основных принципов диагностики и ургентной терапии гипергликемической и гипогликемической комы относят к числу обязательных навыков практического врача любой специальности.

2 Контрольные вопросы

1.Причины развития гипергликемической комы.

2.Патогенез развития гипергликемической комы. Основные звенья патогенеза.

3.Стадии развития гипергликемической комы.

4. Клиническая картина кетоацидоза. Основные клинические признаки кетоацидоза, отличия от не осложненного сахарного диабета.

5.Принципы лечения кетоацидоза

6.Клиническая картина прекомы и комы. Основное клиническое отличие кетоацидоза и прекомы. Основное отличие в клинической картине прекомы от комы.

7.Лабораторные критерии постановки диагноза кетоацидоза.

8.Лабораторные критерии постановки диагноза комы.

9.Основные принципы лечения гипергликемической комы.

1) метод лечения инсулином гипергликемической комы

2) какой инсулин вводим

3) метод введения инсулина

4) скорость введения инсулина

5) при каком условии дозу инсулина увеличивают вдвое

6) при каком условии дозу инсулина снижают вдвое

7) при каком уровне глюкозы крови переходят с в/в на в/м и п/к введение препаратов инсулина.

8) критерий адекватности терапии

1) цели и задачи инфузионной терапии

2) как рассчитать объем вводимой жидкости

3) распределение объема жидкости по часам

4) стартовый раствор инфузионной терапии

5) скорость введения жидкости в 1-й час, в последующее время

6) при каком уровне сахара к инфузионной среде присоединяют 5% раствор глюкозы и почему?

12. Причина развития «ранней» гипокалиемии. Клинико-лабораторные маркеры.

13. Причина развития «поздней» гипокалиемии. Клинико-лабораторные маркеры.

14. Коррекция гипокалиемии, расчёт дозы, методы введения.

15. Коррекция ацидоза, препараты, доза, методы введения.

16. Принципы диетотерапия при выведении ребенка из состояния гипергликемической комы

17. Причины развития гипогликемической комы.

18. Лабораторные критерии гипогликемической комы.

1) у доношенных новорожденных и грудных детей?

2) у недоношенных новорожденных

3) у детей старшего возраста и у взрослых

19. Клиническая картина гипогликемической комы.

20. Гипогликемическое состояние, клиническая картина.

21. Неотложная помощь при гипогликемической коме. Прогноз.

22. Дифференциальный диагноз гипогликемической и кетоацидотической комы.

1) время развития комы

2) отличия клиники

3) лабораторные критерии

4) эффективность лечения

23. Причины и провоцирующие факторы гиперосмолярной комы.

24. Особенности клинической картины гиперосмолярной комы

1) этапы развития

2) частота встречаемости

3) неврологическая симптоматика

25. Лечение гиперосмолярной комы (принципы).

26. Гиперлактоцидемическая кома. Причины возникновения и провоцирующие факторы.

27. Особенности клиники гиперлактоцидемической комы.

28. Принципы лечения гиперлактоцидемической комы.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Выделяют 3 основных причины гипергликемической комы:

1) поздняя диагностика СД.

2) погрешности в диете.

3) Несвоевременная коррекция лечения (недостаточная доза, интеркуррентные заболевания).

2. При декомпенсации СД усугубляется нарушение метаболизма (см. схему 1). Основные звенья патогенеза: дегидратация клеток, электролитные нарушения, метаболический ацидоз.

3. Гипергликемическая кома развивается не мгновенно, от начала декомпенсации до развернутой клинике комы может пройти несколько суток. Учитывая длительное развитие и для более эффективного лечения, в течение комы выделяют 3 периода:

1) кетоацидоз (кетоз)

3) собственно кома

4. Кетоацидоз – это первая стадия декомпенсации СД. В клинической картине преобладают все симптомы СД, за исключением прогрессирующего похудания, и появляются симптомы интоксикации (головная боль, слабость, субфебрильная температура, тошнота и т.д.). Поэтому сформулировать клиническую картину этой стадии можно следующим образом: Кетоацидоз = СД + интоксикация.

5. В лечение этой стадии необходимо соблюдать 3 принципа – диетотерапия, инсулинотерапия, дезинтоксикация.

Диета – исключаем жиры на 7-10 дней, как основной источник кетоновых тел. Другие требования диеты при СД сохраняются. Постепенно вводим в диету сначала растительные жиры, затем животные.

Инсулинотерапия – переходим на введение инсулина только короткого действия (каждые 4-6 час. в дозе 0,25-0,5 Ед/кг в сутки). Соблюдается кратность кормлений.

Дезинтоксикация – оральная дегидратация, поскольку ребенок в этой стадии охотно пьет.

6. В случае поздней постановки диагноза и продолжающейся декомпенсации усиливаются метаболические нарушения. Кетоацидоз переходит в следующую стадию – прекома. Основное клиническое отличие этой стадии от кетоацидоза – отсутствие аппетита. При дальнейшем развитии декомпенсации развивается финальная стадия – кома. Основное клиническое отличие комы от прекомы – отсутствие сознания.

7. Лабораторные критерии постановки диагноза кетоацидоза:

1) сахар крови до 20 ммоль/л и более (у детей младшего возраста до14-16 ммоль/л)

2) содержание кетоновых тел выше нормы

3) рН – компенсированный ацидоз; Na + в норме, К + в норме или повышен

4) уровень мочевины, креатинина, остаточного азота больше нормы

8. Лабораторные критерии постановки диагноза комы.

1) сахар крови более 26-28 ммоль/л

2) резко повышен ацетон мочи

3) грубые нарушения метаболизма

9.В неотложной терапии придерживаются 3 основных принципов:

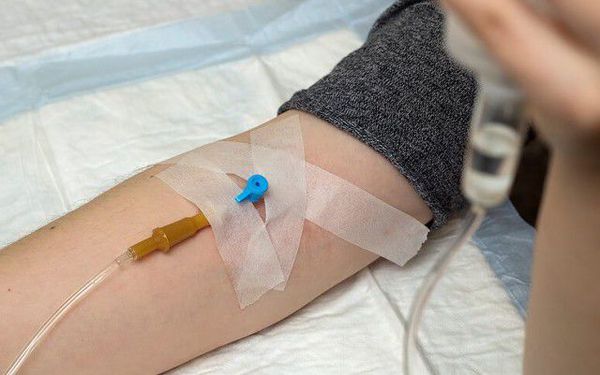

2) инфузионная терапия

3) симптоматическая терапия

Инсулинотерапия и инфузионная терапия проводятся практически параллельно.

10. Инсулинотерапия проводится методом малых доз.

При лечение используют только инсулин короткого действия Первая доза вводится в/в струйно – 0,1 Ед/кг; затем продолжают капельное введение инсулина в дозе 0,1 Ед/кг в час. Скорость введения инсулина – 5-10 мл в час.

Если через I час после капельного введения уровень сахара не уменьшается на 4 ммоль/л, дозу вводимого инсулина увеличивают вдвое (0,2 Ед/кг в час). При уровне сахара 15 ммоль/л дозу инсулина снижают вдвое и продолжают внутривенное введение.

При уровне сахара 10 ммоль/л переходим на в/м для п/к введение инсулина каждые 4 часа в дозе 0,1-0,25 ЕД/кг на одно введение. Критерий эффективности проводимой терапии – уровень сахара должен снижаться каждый час на 10% от исходного.

11. Цели и задачи инфузионной терапии – восполнить ОЦК, питание, дезинтоксикация, коррекция электролитного и водного обмена

Приблизительный расчет жидкости: в I год — 1л, на каждые последующие 5 лет + 0,5л. После начала инфузионной терапии и получении первых результатов обследования необходимо пересчитать по номограмме или формуле:

Na + зд – Nа + б

Объем инфузионной жидкости вводят неравномерно в течение суток. Первые 6 ч. – 1/2 объема, следующие 6 ч. — 1/4 объема, следующие 12ч. — 1/4 суточного объема. Стартовым раствором инфузионной терапии является 0,9% NaCl (Т-37°С). Скорость введения: в 1-й час — 20 мл/кг в мин., последующие часы — 5 мл/кг в мин.

При уровне глюкозы крови 14 ммоль/л к инфузионной среде добавляют 5% глюкозу с целью питания клеток ЦНС.

12. При декомпенсации СД по мере нарастания метаболических нарушений К + теряется клеткой и выводится с мочой. Это «ранняя» гипокалиемия, развивается в первые часы комы. Явных клинических признаков отметить не удается, т. к. тяжелое состояние, клиника комы. Кроме лабораторных данных признаки гипокалиемии четко выявляются на ЭКГ.

13. При адекватной терапии гипергликемической комы клеточный метаболизм восстанавливается, К + из кровеносного русла уходит в клетку → развивается вторичная «поздняя» гипокалиемия через 4-6 часов от момента лечения комы.

14. Препараты калия вводятся только при сохранном диурезе!

Препараты: Раствор 7,5% КСl – только внутривенно капельно 2-4 мл/кг (2-4 мэкв/кг) в сутки. Панангин – внутривенно струйно 2-4 мл/кг, но не более 10-13 мл на одно введение.

15. Медикаментозная коррекция проводится только при рН

Источник

Кома диабетическая — симптомы и лечение

Что такое кома диабетическая? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Макаровой Татьяны Игоревны, эндокринолога со стажем в 11 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Диабетическая кома — это опасное состояние, при котором человек длительное время находится без сознания. У него снижается или исчезает реакция на внешние раздражители, нарушается глубина и частота дыхания, изменяется сосудистый тонус, учащается или замедлением пульс. Такое состояние возникает при нарушении углеводного обмена — резком снижении или повышении уровня глюкозы в крови (уровня гликемии) из-за неправильного введения и хранения инсулина, а также острых воспалительных реакций [1] [2] [7] . Если пациенту вовремя не оказать помощь, кома может привести к летальному исходу.

Норма глюкозы в плазме крови — 4-5,9 ммоль/л, в капиллярной крови — 3,3-5,5 ммоль/л.

Кома начинает развиваться в том случае, если уровень гликемии опускается ниже 2,8 ммоль/л. Однако при длительном стаже диабета и «привычных» организму высоких уровнях глюкозы кома может возникнуть на более высоких цифрах гликемии — 3,3-6,6 ммоль/л и выше [1] [3] [9] [10] .

В зависимости от уровня глюкозы в крови диабетическую кому делят на два вида:

- Гипогликемическая кома — связана со снижением уровня гликемии.

- Гипергликемическая кома — вызвана повышением уровня гликемии. Её подразделяют на кетоацидотическую, гиперосмолярную и лактацидемическую комы.

Гипогликемическая кома чаще всего возникает у больных, находящихся на инсулинотерапии, и у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа . Причина такой комы — избыток инсулина, который мешает организму поднять уровень глюкозы в крови до нормальных цифр . Избыток инсулина вызывают:

- передозировка инсулина (более половины случаев);

- нарушение режима питания, при котором количество введённого инсулина не соответствует количеству съеденной пищи (мало углеводов, пропуск приёма пищи);

- увеличение физической нагрузки без дополнительного приёма углеводов (во время физнагрузки организм расходует больше углеводов);

- приём таблетированных сахароснижающих средств (например препаратов сульфонилмочевины), действие которых осуществляется через повышение выработки своего инсулина;

- алкогольное опьянение (алкоголь угнетает поступление глюкозы из печени);

- хроническая болезнь почек, печеночная и надпочечниковая недостаточность и другие заболевания;

- автономная нейропатия — повреждение нервных волокон внутренних органов (из-за поражений нервной системы организм не чувствует гипогликемии, поэтому не может среагировать на снижение глюкозы в крови).

Кетоацидотическая кома сопровождается нехваткой инсулина, высоким уровнем гликемии (более 14 ммоль/л) и нарушением углеводного обмена — метаболическим ацидозом: помимо гликемии, в крови повышается уровень кетонов (более 5 ммоль/л), а в моче — уровень ацетона. В результате этого кислотно-щелочного баланс крови сдвигается в сторону кислой среды, т. е. рН крови снижается.

Причины кетоацидотическаяой комы:

- сахарный диабет 1-го типа (часто метаболический ацидоз является первым проявлением этой болезни);

- неправильное хранение инсулина (несоблюдение температурного режима);

- неверное введение инсулина (неправильная доза, неверно выбранное место введения);

- погрешности в питании (избыток жиров в пище, уменьшение доз инсулина);

- острые заболевания, т. е. инфекции (особенно ОРВИ), при которых организм нуждается в увеличении доз инсулина;

- беременность, требующая корректировки инсулина;

- приём глюкокортикостероидов, тиазидных диуретиков и эстрогенов, обладающих противоположным действием к инсулину, без увеличения доз инсулина [1][3][7][8][10] .

Гиперосмолярная кома возникает на фоне такого острого состояния, как гиперосмолярный гипергликемический синдром. У больного повышается уровень глюкозы (обычно больше 33 ммоль/л) и концентрация электролитов в плазме (330-500 мосмоль/л), сгущается кровь и утрачивается жидкость, приводя к выраженному обезвоживанию. В результате таких изменений нарушается микроциркуляция в головном мозге. При этом уровень кетонов не превышает норму, а pH крови не уменьшается.

Факторы развития гиперосмолярной комы:

- обезвоживание организма при рвоте, диарее, ожогах, кровотечениях, приёме диуретиков;

- выполнение гемодиализа и перитонеального диализа (очищение крови от токсинов);

- выраженное обезвоживание на фоне нехватки инсулина при сахарном диабете 2-го типа;

- приём глюкокортикоидов на постоянной основе;

- хирургические вмешательства (увеличивают потребность организма в инсулине) [1][2][3][4] .

Лактацидемическая кома развивается на фоне сахарного диабета и лактатацидоза — накопления в крови молочной кислоты (лактата). Данное состояние возникает у больных с кислородным голоданием тканей (гипоксией): анемией, отравлением угарным газом, различными видами шока и эпилепсией. Также оно может развиться после приёма метформина, отравления этанолом, салицилатами и на фоне заболеваний, изначально не связанных с тканевой гипоксией: хронической болезни почек, лейкоза и др. [1] [2] [3] [4] .

Симптомы диабетической комы

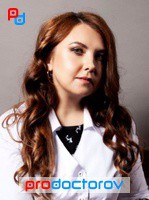

Симптомы гипогликемической комы. Перед потерей сознания возникает состояние гипогликемии, в клинике которого выделяют адренергические и нейрогликопенические симптомы.

Адренергические признаки обусловлены запуском контринсулярных гормонов, которые нейтрализуют действие инсулина. Их активность приводит к следующим симптомам:

- тахикардия;

- беспокойство, страх, агрессивность;

- расширение зрачков (мидриаз);

- дрожь;

- бледность кожи и усиленная потливость;

- тошнота, сильный голод.

Нейрогликопенические признаки возникают вследствие дефицита глюкозы в головном мозге. К ним относятся:

- слабость;

- головная боль;

- снижение концентрации внимания;

- головокружение;

- нарушение координации;

- спутанность речи и сознания;

- неконтролируемое поведения (беспричинная агрессия, смех или плаксивость) [1][2][5] .

Симптомы кетоацидотической комы. В клинической картине данного вида комы выделяют четыре формы:

- Абдоминальная симптоматика: боли в области живота из-за воздействия кетонов на солнечное сплетение, остановка работы кишечника, увеличение печени.

- Сердечно-сосудистая (коллаптоидная) симптоматика: боли в области сердца, увеличение частоты сердечных сокращений, снижение уровня калия в крови (гипокалиемия), аритмия (нарушение сердечного ритма), резкое снижение артериального давления (коллапс).

- Мозговая симптоматика: поражение головного мозга с увеличением температуры, повышение тонуса затылочных мышц (пациент не может опустить голову к груди).

- Нефротическая симптоматика: уменьшение объёма мочи или прекращение её выделения почками [1][4][5][7][9] .

Симптомы гиперосмолярной комы. Клиника развивается постепенно, в течение нескольких дней. У пациента возникают следующие жалобы:

- жажда (не во всех случаях);

- учащённое мочеиспускание;

- сухость кожи и слизистых оболочек;

- тахикардия;

- частое дыхание;

- в дальнейшем могут присоединяться нервно-психические расстройства: возбуждённость, галлюцинации, судороги, заторможенность и потеря сознания.

Симптомы лактацидемической комы. Данное состояние развивается быстро. Ему предшествуют:

- боли в мышцах;

- расстройство стула, боли в животе (не всегда);

- слабость, беспокойство;

- головная боль;

- тошнота, рвота.

Далее прогрессирует сердечно-сосудистая недостаточность, возникает одышка, дыхание и пульс становятся частыми. Кожа при этом бледная, синюшная [1] [2] [4] [5] .

Патогенез диабетической комы

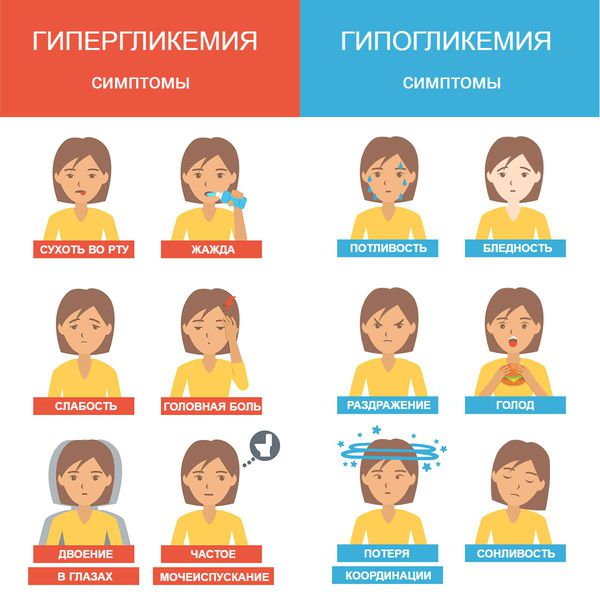

Основа развития гипогликемической комы — снижение уровня глюкозы, поступающей к клеткам центральной нервной системы. Это приводит к развитию дефицита энергии, кислородному «голоду».

Первые реакции головного мозга на гипогликемию возникают при снижении глюкозы до 3,8 ммоль/л. По мере падения уровня сахара поражаются различные отделы головного мозга: сначала страдает кора, затем нарушается работа подкорковых структур и мозжечка, что обуславливает симптомы гипогликемии (нарушение координации, головную боль, спутанность речи и др.). В последнюю очередь поражается продолговатый мозг, что и является причиной летального исхода.

Одновременно со снижением гликемии и поражением структур головного мозга активизируются контринсулярные системы: гипофиз, поджелудочная желез и надпочечники. Они начинают активно вырабатывать контрисулярные гормоны, чтобы увеличить продукцию глюкозы. К таким гормонам относятся глюкагон, кортизол, гормон роста, адреналин и норадреналин. Однако у человека с сахарным диабетом такая реакция нарушена, в связи с чем у больного возникает тахикардия, потливость и другие клинические проявления [1] [7] [10] .

Развитие диабетического кетоацидоза, который предшествует кетоацидотической коме, начинается с дефицита инсулина, из-за которого происходят следующие изменения:

- повышается концентрация глюкозы в крови за счёт уменьшения её поступления в клетки печени и мышцы;

- идёт дополнительный синтез глюкозы благодаря повышению уровня контринсулярных гормонов;

- клетки начинают «голодать», так как в них не попадает глюкоза;

- происходит распад белков, которые стараются обеспечить голодные клетки глюкозой;

- расщепляются резервы жиров и образуются свободные жирные кислоты;

- окисление жирных кислот приводит к кетозу — образованию кетоновых тел в печени, которые приводят к нарушению кислотно-щелочного баланса крови (причём жиры, которые поступают с пищей, не участвую в образовании кетоновых тел).

Так как в крови скапливается много глюкозы, она начинает выделяться вместе с мочой и при этом тянет за собой воду, что приводит к обезвоживанию. В результате высокой концентрации кетоновых тел у больного возникает рвота и ещё большее обезвоживание. Все это приводит к гиповолемической недостаточности кровообращения (из-за уменьшения объёма циркулирующей крови) и гипоксии тканей. Повреждаются почки, миокард (сердечная мышца), расширяются сосуды, и затем нарушается сознание [8] [9] [10] .

Патогенез гиперосмолярной гипергликемической комы до конца неясен. Известно, что для него характерно повышение гликемии и осмолярности крови (концентрации её активных элементов, в частности электролитов) натощак. При этом проявления кетоза и ацидоза не возникают. В случае относительной недостаточности инсулина (т. е. сахарного диабета 2-го типа) повышения гликемии и осмолярности не достаточно для расщепления жировой ткани и образования кетоновых тел, но при этом организм не может подавить образование глюкозы печенью.

Гиперосмолярность плазмы поддерживается глюкозой и натрием — соединениями с высокой концентрацией электролитов. Они плохо проникают внутрь клетки и, оставаясь снаружи, притягивают к себе воду, тем самым обезвоживая клетки. Те же самые процессы происходят и в головном мозге, что приводит к дегидратации (обезвоживанию) и потере сознания, а в результате гипоксии повреждаются жизненно важные органы: почки, лёгкие, сердце и др. [1] [2] [5] .

Главный механизм развития лактацидотической комы — тканевая гипоксия. На её фоне запускается анаэробный (бескислородный) путь гликолиза — расщепления глюкозы до молекул молочной кислоты (лактата). В условиях гипоксии в печени тормозится перевод лактата в гликоген. Это приводит к тому, что лактат не утилизируется, а накапливается. В результате молочная кислота провоцирует сдвиг кислотно-основного состояния в сторону ацидоза (увеличения кислотности). А так как лактат обладает токсическим действием, у пациента развивается слабость, тошнота и другие симптомы, вплоть до комы [1] [2] [4] .

Классификация и стадии развития диабетической комы

Развитие гипогликемической комы имеет пять стадий:

- Первая стадия — корковая. Для неё характерен голод и раздражительность.

- Вторая стадия — подкорковая с вегетативными проявлениями. Характерна головная боль, дрожь, повышенная потливость.

- Третья стадия — подкорковая с нарушениями сознания. Характерно нарушение речи, изменение поведения, снижение концентрации внимания, повышенное слюноотделение.

- Четвёртая стадия — вовлечение верхних отделов продолговатого мозга. Характерен гипертонус мышц и судороги.

- Пятая стадия — вовлечение нижних отделов продолговатого мозга (дыхательного и сосудодвигательного центров). Характерна остановка сердца и дыхания, развивается отёк мозга с повышением температуры, рвотой, нарушением ритма сердца и учащением дыхания [1][2][3] .

Диабетической кетоацидотической коме предшествует диабетический кетоацидоз, который имеет три степени тяжести [1] [7] [8] .

Развитие гиперосмолярной комы происходит медленно: в течение пару дней и даже недель. Начинается с усиленной жажды (у пожилых людей её может не быть), учащённого мочеиспускания, снижения массы тела, головной боли, вялости и слабости. В 25-60 % случаев бывает тошнота и рвота [1] .

После этого наступает период олигоурии (уменьшения объёма мочи), а затем — анурии (отсутствия мочи). В дальнейшем наступает обезвоживание, присоединяются неврологические проявления и потеря сознания.

Развитие лактацидотической комы начинается с повышения концентрации лактата в крови, из-за чего у пациента возникают жалобы на боли в мышцах и за грудиной, а также расстройства пищеварения. По мере накопление лактата присоединяется одышка, слабость, тошнота и рвота. При дальнейшем увеличении содержания лактата кислотно-щелочное равновесие сдвигается в сторону ацидоза (кислой среды). Если на этом этапе вовремя не оказать помощь, пациент впадаёт в кому [4] [8] .

Осложнения диабетической комы

При тяжёлой гипогликемии и длительном пребывании в коме возможны осложнения в виде отёка мозга, сердечно-сосудистых осложнений и расстройств дыхания. Смертность по причине гипогликемической комы составляет порядка 2-4 % [1] [6] .

При диабетической кетоацидотической коме возможно развитие коллапса, респираторного дистресс-синдрома (нарушение дыхания) и почечной недостаточности, что также может привести к летальному исходу [2] [3] [8] .

При несвоевременном оказании помощи в случае развития гиперосмолярной комы высока вероятность летальности — до 60 % [1] . Это связано с необратимыми поражениями всех органов.

Лактацидотическая кома не осложняется, если концентрация лактата нормализируется за сутки после нарушения сознания. Если уровень молочной кислоты не снижается в течение 1-2 суток, то риск летальности увеличивается до 22 %, а после 2 суток — до 86 % (поражается головной мозг, жизненно важные центры дыхания и кровообращения) [1] [4] [5] .

Диагностика диабетической комы

Диагностика гипогликемической комы проводится на основании информации об истории болезни, наличия сахарного диабета, приёма сахароснижающих таблетированных препаратов или инсулина. По результатам лабораторных исследований наблюдается низкий уровень глюкозы — менее 2,2 ммоль/л.

Для кетоацидотической комы характерна высокая гликемия, повышенная концентрация кетонов в моче и крови. Также в моче возникает белок, а в крови увеличивается уровень мочевины и остаточного азота.

В случае гиперосмолярной комы на себя обращает внимание высокая степень обезвоженности, которая проявляется сухостью кожи и слизистых, снижением упругости кожи и нарушением сознания. Лабораторная диагностика гиперосмолярной комы сводится к определению осмолярности. Для этого используют специальные приборы или определённую формул, в которой учитывается натрий, глюкоза, мочевина и белок. В норме осмолярность находится в пределах 285-300 мосм/л [1] [2] [4] [10] .

Диагностика лактацидотической комы сложна. Для постановки правильного диагноза требуется лабораторно подтвердить уровень молочной кислоты в крови. Для этого необходимо взять кровь для биохимического анализа. В норме концентрация лактата не превышает 1,3 ммоль/л, при лактацидотической коме этот уровень больше 8 ммоль/л. Уровень гликемии повышен незначительно — до 13-17 ммоль/л, рН менее 7,25, уровень бикарбонатов снижен, в моче отсутствуют кетоны [1] [8] .

Лечение диабетической комы

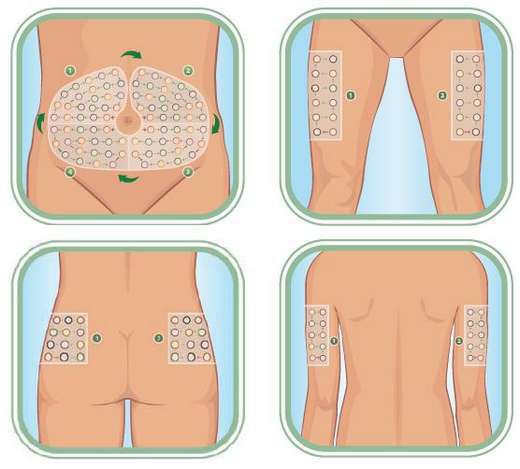

Пациенту с гипогликемической комой нельзя вливать сладкие напитки. Для купирования гипогликемии подкожно или внутримышечно вводят 1-2 мг глюкагона или же внутривенно 20-40 мл 40 % раствора глюкозы. Если даже на фоне внутривенного введения 60-100 мл 40 % раствора глюкозы человек не приходит в сознание, то дальнейшая терапия проводится в стационаре, чтобы восполнить водный баланс и нормализовать уровень гликемии [1] [3] [6] [10] .

Лечение кетоацидотической комы состоит из пяти компонентов:

- Инсулинотерапия. С помощью дозатора под контролем гликемии внутривенно вводят инсулин короткого действия из расчёта 0,1 ЕД на кг массы тела со скоростью 6-10 ЕД/ч.

- Регидратация. Для восполнения жидкости в организме необходимо ввести 0,9 % раствор натрия хлорида. В первый час вводят 1-1,5 литра физраствора до нормализации давления и восстановления объёма циркулирующей жидкости, во второй час — один литр. В третий-четвёртый час также вливают один литр жидкости: это может быть 0,9 % раствор натрия хлорида или 5 % раствор глюкозы. В дальнейшем в течение 8 часов вводится около 2 литров жидкости.

- Коррекция электролитных нарушений. Её начинают с введения 0,9 % раствора натрия хлорида. Так как в процессе регидратации и уменьшения глюкозы в крови снижается уровень калия, необходимо внутривенно вводить растворы калия.

- Ликвидация ацидоза. Проводится с помощью введения физрастворов. При низком рН (меньше 6,9) вводят 2 % раствор натрия гидрокарбоната. При этом также нужно следить за уровнем калия, при необходимости вливать его растворы.

- Лечение сопутствующих заболеваний, которые вызвали ацидоз (почечной недостаточности, ОРВИ и др.).

Лечение гиперосмолярной и кетоацидотической комы примерно одинаково. При высоком натрии (более 165 мэкв/л) вводить солевые растворы противопоказано — назначают 2 % раствор глюкозы. При понижении натрия до 145-165 мэкв/л необходимо вводить 0,45 % раствор натрия хлорида. При уровне натрия ниже 145 мэкв/л дальнейшее восполнение водного баланса проводят физраствором. Высокий уровень глюкозы в крови быстро снижать инсулином нельзя (скорость введения должна быть не больше 4-5 ммоль/л в час), а осмолярность плазмы должна снижаться не быстрее чем 10 мосмоль/л в час. Параллельно с этим проводят лечение сопутствующих заболеваний, которые привели к гиперосмолярной коме (острые инфекции и др.) [1] [4] [8] [10] .

Лечение лактацидотической комы основано на удалении избытка лактата из крови и восстановлении кислотно-щелочного состояния. Также необходимо снизить уровень глюкозы в крови. С этой целью проводится инсулинотерапия [1] [4] [6] [9] [10] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз при своевременной помощи пациенту с легкой гипогликемией благоприятный. В случае тяжёлой гипогликемии всё зависит от того, в какой стадии комы находился человек и развились ли у него осложнения.

Профилактика гипогликемической комы:

- Всегда иметь при себе быстроусвояемые углеводы не менее 2 ХЕ (хлебных единиц), например леденец, кусочек сахара или глюкозу.

- При незапланированной физической нагрузке обязательно принимать дополнительные углеводы (1-2 ХЕ).

- Перед походом в спортзал необходимо скорректировать инсулин и, если требуется, принять дополнительное количество углеводов в зависимости от уровня гликемии.

При возникновении лёгкой гипогликемии необходимо съесть 4 куска или 4 чайные ложки сахара (2 ХЕ), также допустим приём углеводов в жидкой форме (200 г сладкого сока или чая). Если гипогликемия вызвана приёмом большой дозы инсулина, то необходимо съесть 2 ХЕ быстрых углеводов (например кусок хлеба).

Прогноз при своевременном оказании помощи пациенту с диабетическим кетоацидозом также благоприятный. Летальность у детей и подростков не превышает 7 %, у взрослых — около 2 %. При длительном нарушении сознания, развитии дистресс-синдрома, очень высоких цифрах глюкозы в крови и развитии почечной недостаточности прогноз неблагоприятный [1] [4] [5] [8] [10] .

Для профилактики кетоацидоза важно постоянно контролировать глюкозу в крови, при необходимости корректировать дозу инсулина, проверять его сроки годности и хранить в прохладном месте. Также важно менять иголку в шприце-ручке и места инъекций (чтобы не допустить истончения жировой ткани). При ОРВИ возможно потребуется увеличение дозы инсулина. Нельзя сидеть на безуглеводных диетах .

Прогноз при гиперосмолярной коме относительно благоприятный. Летальность достигает 15 %. Профилактика заключается в регулярном измерении гликемии крови с помощью глюкометра. В случае стойкого повышения уровня глюкозы в течение пару дней, особенно при тенденции к его росту или невозможности снижения, необходимо обратиться к врачу для подбора правильного лечения [1] [2] [6] .

Лактацидемическая кома чаще всего приводит к летальному исходу. Её профилактика состоит в соблюдении показаний к назначению метформина и контроле лактата у пациентов с сахарным диабетом. При гипоксических состояниях метформин необходимо отменить. Сочетать приём метформина с алкоголем нежелательно [2] [3] [4] [10] .

Источник