- Госпитализация при гидротораксе легких

- Ведущие стационары по лечению гидроторакса легких

- Симптомы гидроторакса легких

- Лечение гидроторакса легких

- Пример стоимости госпитализации при гидротораксе легких

- Гидроторакс легких лечение народными средствами

- Рак легкого — не приговор

- Почему возникает рак легкого?

- Что должно насторожить?

- Ранние признаки рака легкого

- Стадии рака легкого

- Как лечат рак легкого?

- Как получить лечение?

- Можно ли вылечиться от рака легкого?

- Результативность медицинской помощи при наличии жидкости в плевральной полости: оценка пациентом выполненного лечебно-диагностического пособия

Госпитализация при гидротораксе легких

Гидроторакс легких – заболевание, при котором в плевральной полости скапливается лимфа, плевральная жидкость или кровь (от 100 мл до нескольких литров). При большом скоплении жидкости гидроторакс может вызвать тяжелые осложнения – дыхательная недостаточность. Из-за сжатия легочной ткани у больного нарушается также и кровообращение, есть риск смещения органов в средних отделах грудной полости.

При гидротораксе легких пациент подлежит госпитализации в больницу в отделение торакальной хирургии. Центр Комплексной Медицины организует лечение для пациентов с любым типом гидроторакса – двухсторонним (встречается чаще всего), левосторонним и правосторонним.

Ведущие стационары по лечению гидроторакса легких

Симптомы гидроторакса легких

Симптомы гидроторакса зависят от объема жидкости, размеров поражения, протекания основного заболевания. Чаще всего встречаются:

- одышка, сухой кашель;

- чувство тяжести и боль в груди;

- деформация грудной клетки;

- цианоз (синюшность кожи);

- вынужденное положение пациента на больном боку;

- краснота кожных покровов;

- отечность конечностей;

- увеличение температуры;

- тахикардия;

- увеличение лимфоузлов;

- постоянная слабость и др.

Лечение гидроторакса легких

Важно! Гидроторакс легких поддается лечению только в условиях стационара под контролем медицинского персонала. Так как во многих случаях плевральный гидроторакс является симптомом другого заболевания (сердечная недостаточность, асцит, болезни почек и др.), лечение направлено на устранение основной болезни.

При скоплении жидкости менее 200 мл пациенту назначают терапевтические методы лечения и прописывают диету. В зависимости от показаний это белковые, мочегонные препараты, ингибиторы, лекарства для терапии сердечной недостаточности.

При большом скоплении жидкости, когда консервативное лечение не поможет, врачи ликвидируют отёк легких – с помощью иглы делают пункцию и выводят лишнюю жидкость, тем самым освобождая легкие.

В случае экстренной госпитализации

В случае плановой госпитализации

Пример стоимости госпитализации при гидротораксе легких

Пациент: мужчина

Срок пребывания в стационаре: более 20 суток

Больница: Клиническая больница №1 Волынская УДПРФ

Диагноз: гидроторакс легких

- Счёт Лечебного учреждения составил — 229 075,00 руб. (обширная диагностика, лечение по основной нозологии (в т.ч. лапароцентез, торакоцентез (троакарная пункция и дренирование), гнойные хирургические перевязки), 23 койко-дня в 1-местной палате в терапевтическом отделении)

- Комиссия по Договору составила (30% от счёта ЛПУ) – 68 722,50 руб.

- Сумма общего счёта составила 297 797,50 руб.

Источник

Гидроторакс легких лечение народными средствами

Рак легкого — не приговор

19 октября 2020

Из всех заболеваний бронхолегочного древа самым редким можно считать рак трахеи, на который приходится 0,1-0,2% всех онкологических недугов.

Рак легкого — это не только медицинская, но и социальная проблема. В нашей стране ежегодно этим видом рака заболевают около 60 тыс. человек. В структуре смертности от онкологических заболеваний этот недуг занимает первое место. В 2018 г. на рак лёгкого пришлось 15% всех случаев смерти от онкологических заболеваний.

Почему возникает рак легкого?

Причина многих онкологических заболеваний — мутации в ДНК. Где, когда и почему возникает поломка, ведущая к возникновению раковой опухоли, зависит от ряда причин.

Что должно насторожить?

Коварство рака легкого и трахеи состоит в том, что ранние формы этих заболеваний не имеют клинических проявлений. Нередко пациенты длительно лечатся от других болезней у врачей других специальностей.

Ранние признаки рака легкого

Первые симптомы рака легкого часто не связаны с дыхательной системой. К ним относятся:

- Cубфебрильная температура

- Cлабость и усталость сразу после пробуждения

- Кожный зуд с развитием дерматита и появлением наростов на коже

- Слабость мышц и повышенная отечность

- Нарушение работы центральной нервной системы: головокружение (вплоть до обморока), нарушение координации движений или потеря чувствительности

- Специфические симптомы (кашель с «ржавой» мокротой, одышка, кровохарканье, боль) чаще возникают при распространенной форме заболевания

Стадии рака легкого

I стадия — опухоль меньше 3 см, метастазы отсутствуют, симптомов нет.

II стадия — опухоль до 6 см, находится в границах сегмента легкого или бронха.

Единичные метастазы в отдельных лимфоузлах (ограничены грудной клеткой на стороне поражения). Симптомы более выражены, появляется кровохарканье, боль, слабость, потеря аппетита.опухоль меньше 3 см, метастазы отсутствуют, симптомов нет.

III стадия — опухоль превышает 6 см, проникает в другие части легкого или соседние бронхи. Средостенные лимфатические узлы могут быть поражены метастазами.

IV стадия — опухоль дает метастазы в другие органы.

Как лечат рак легкого?

Выбор метода лечения во многом зависит от распространенности онкологического процесса.

Пациентам с ранними формами рака легкого, которым противопоказано хирургическое лечение, назначается лучевая терапия (стереотаксическая радиохирургия).

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова успешно проводится уникальная операция: бронхопластическая лобэктомия — удаление части легкого (вместо традиционной операции — полного удаления органа).

Такое вмешательство позволяет сохранить качество жизни пациента. На сегодняшний день заведующим хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгением Левченко проведено более 300 бронхопластических лобэктомий. Это самый большой опыт «в одних руках» во всем мире.

Если опухоль большая или обнаружены метастазы, назначается лекарственная терапия.

Точечно воздействовать на клетки, которые несут генетические нарушения, не затрагивая другие, позволяет таргетная терапия, благодаря которой достигается высокая эффективность и низкая токсичность (а значит, хорошая переносимость) лечения. Если в эпоху химиотерапии 50% пациентов с распространенным раком легкого умирали в течение года после постановки диагноза, сегодня благодаря современному лечению эти больные стали жить в 3-4 раза дольше.

Еще одна прорывная технология в лечении рака легкого — иммунотерапия, которая блокирует механизм уклонения опухоли от надзора собственной иммунной системы и активизирует противоопухолевый иммунитет. Благодаря этому иммунитет распознает и самостоятельно уничтожает опухоль. Применение иммунной терапии позволяет надеяться на выздоровление даже пациентам с запущенной стадией рака легкого.

Как получить лечение?

Если вы заметили у себя настораживающие симптомы, обратитесь к участковому терапевту или врачу общей практики.

После осмотра и опроса в случае необходимости врач выдаст вам направление в онкологический диспансер, ЦАОП.

После осмотра онколог онкодиспансера или ЦАОП, если возникло подозрение на злокачественное новообразование, должен организовать ваше полное дообследование и взятие биопсии опухоли.

Если диагноз «рак» подтвердился, следует немедленно приступить к лечению: оно может быть амбулаторным или стационарным и включать в себя хирургическое вмешательство, медикаментозную и лучевую терапию.

Лечение может проходить по месту жительства или — в случае невозможности лечения по месту жительства — в федеральном центре (если потребуется лечение там, вам выдадут направление).

Помните: лечение (в том числе современные дорогостоящие препараты для иммунотерапии и таргетной терапии) предоставляется по ОМС бесплатно. Никаких доплат требовать не могут, если это происходит, обращайтесь к страховому представителю в компанию, выдавшую полис ОМС.

Сроки оказания онкологической помощи определены Приказом Минздрава № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю „онкология»», они должны строго соблюдаться:

- Через 5 дней — пациент, обратившийся к терапевту с подозрением на онкологическое заболевание, должен оказаться на приеме у онколога.

- В течение 1 рабочего дня онколог должен взять биопсию. Если это невозможно в силу ресурсов медицинской организации, врач должен немедленно направить пациента в ту медицинскую организацию, где это можно осуществить.

- В течение 15 рабочих дней гистолог должен рассмотреть полученный материал и дать заключение.

- В течение 15 рабочих дней после получения результата биопсии (если диагноз подтвердился) пациент должен пройти консилиум врачей (для планирования лечения) в онкодиспансере и быть госпитализирован.

При необходимости проведения операции предшествующая хирургическому вмешательству предоперационная химиотерапия или предоперационная лучевая терапия проводятся в сроки, установленные клиническими рекомендациями Минздрава России для каждого вида опухоли. После них выполняется операция.

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами находится под пристальнейшим контролем Минздрава России.

Можно ли вылечиться от рака легкого?

Да, и таких случаев в копилке врачей немало. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова часто вспоминают шахтера, который всю жизнь проработал за Полярным кругом: в Воркуте. После выхода на пенсию он переехал в Кировскую область и… заболел. Сначала врачи поставили диагноз «бронхит», затем — «астма», потом — «рак легкого». Младшая дочь посоветовала пройти обследование в Санкт-Петербурге, где они попали к Евгению Владимировичу Левченко. Хирург предложил сделать операцию по своей методике, сохраняя часть легкого.

Благодаря этому удалось добиться длительной ремиссии. В планах у 65-летнего пациента снова вернуться к спорту, в родном городе его уже ждет сборная ветеранов.

Муж привез ее в клинику уже в тяжелом состоянии. Дышать самостоятельно она уже не могла. Диагноз — «рак легкого 4-й стадии, осложненный тромбоэмболией» — не внушал оптимизма. Состояние было настолько тяжелым, что родные готовились к худшему. Брать биопсию в такой ситуации было нельзя: пациентка могла погибнуть от кровопотери. Генетическое исследование плазмы крови показало, что у пациентки болезнь вызвала особая мутация, против которой есть специализированный таргетный препарат.

Женщина быстро пошла на поправку. Сейчас она живет обычной жизнью. Все, что требуется для поддержания ее состояния, — это просто принимать таблетки.

Уроженец Дербента, врач-стоматолог — с молодости курил крепкие дорогие сигареты (на момент поступления в клинику стаж курения составлял 32 года).

«Я наивно полагал, что вред бывает только от дешевых папирос», — вспоминает он.

В феврале 2014 года его стали мучить ночные боли в руке. Местные врачи решили, что это профессиональное заболевание (как известно, руки стоматологов постоянно испытывают большую нагрузку), и назначили сначала физиопроцедуры с гормональным препаратом, а потом — инъекции другого гормонального препарата непосредственно в руку.

Поскольку эффекта так и не последовало, пациента решили «дообследовать». Рентгеновский снимок показал отсутствие в лучевой кости 6-сантиметрового фрагмента. Окончательный диагноз был поставлен в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина: оказалось, что это не саркома, как предполагалось ранее, а метастатический рак легкого 4-й стадии. Метастаз размером 10х15 см блокировал работу сустава и разрушил лучевую кость правой руки.

Пациенту была удалена верхняя доля правого лёгкого, ампутирована рука, 4 курса химиотерапии также не дали результата. В начале 2015 года он стал одним из первых пациентов, кто принял участие в клиническом исследовании нового иммуноонкологического препарата, которое проводилось в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Результат превзошел все ожидания: пациент быстро пошел на поправку, и с тех пор болезнь ни разу не напомнила о себе.

После операции пациент обратился за консультацией в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. После молекулярно-генетического тестирования была выявлена редкая генетическая мутация, которая и стала причиной заболевания. При ней самым эффективным вариантом лечения является таргетная терапия.

После назначения препарата у пациента уменьшилась одышка, пропал кашель. Сегодня, спустя 5 лет после начала лечения, признаков опухолевого процесса у пациента нет.

Для лечения пациентов дневных и круглосуточных стационаров в 2020 году выделено 120 миллиардов рублей и запланировано выделить в 2021 году 140 миллиардов рублей.

Источник

Результативность медицинской помощи при наличии жидкости в плевральной полости: оценка пациентом выполненного лечебно-диагностического пособия

Жидкость в плевральной полости скапливается либо вследствие поражения выстилающей ее плевры, либо в связи с общими нарушениями водно-электролитного обмена в организме. Первое возникает при воспалениях плевры, вызванных возбудителями инфекционных болезней

Жидкость в плевральной полости скапливается либо вследствие поражения выстилающей ее плевры, либо в связи с общими нарушениями водно-электролитного обмена в организме. Первое возникает при воспалениях плевры, вызванных возбудителями инфекционных болезней, при поражении ее неопластическими процессами, инфильтрации лимфоидной или миелоидной тканью. Второе нередко наблюдается при травме, цинге, при болезнях, осложняющихся сердечной недостаточностью, нефротическим синдромом и при некоторых других.

Дифференциальный диагноз скопившейся жидкости в плевральной полости может быть подразделен на два этапа. Вначале производится идентификация синдрома, т. е. определяется его отличие от других синдромов со сходными клиническими признаками, после чего выясняется причина нарушения.

Физические признаки скопления жидкости в плевральной полости общеизвестны. При выраженном ее скоплении перкуссия по задней поверхности грудной клетки выявляет по акустическим свойствам три зоны. Над верхушкой легкого определяется ясный легочный звук, а над его основанием — тупой. Между ними определяется зона тимпанического перкуторного звука. Тимпанит обусловлен частичным ателектазом легкого, потерявшего в значительной мере свое напряжение.

Голосовое дрожание над зоной тупого перкуторного звука ослаблено или не определяется. Над зоной абсолютной тупости дыхательные шумы также не определяются или ослаблены. Над зоной тимпанического перкуторного звука выслушивается, как правило, ослабленное бронхиальное дыхание. Везикулярное дыхание определяется над зоной ясного легочного звука.

Несмотря на значительное число опознавательных признаков, диагноз «синдром жидкости в плевральной полости» нередко вызывает сомнения, большая часть которых исчезает после рентгенологического исследования. Диагностическую пункцию плевральной полости лучше производить после рентгенологического исследования. Она позволяет подтвердить наличие жидкости в плевральной полости и определить ее характер. Особенно часто дополнительные исследования приходится проводить для отличия синдрома жидкости в плевральной полости от пневмонии, опухоли легких и некоторых других болезней и синдромов.

Скопление жидкости в плевральной полости развивается вследствие повышенной проницаемости сосудов или механического нарушения их целостности. Повышенная проницаемость сосудов приводит к образованию транссудата. Воспалительное поражение плевры протекает с образованием экссудата. В зависимости от содержания форменных элементов крови экссудаты делятся на серозные, геморрагические и гнойные.

Причины скопления жидкости в плевральной полости:

- инфекции — бактерии, вирусы, микоплазма, поддиафрагмальный абсцесс;

- опухоли — лимфогранулематоз, лимфосаркома, метастазы злокачественной опухоли в плевру, синдром Мейгса, мезотелиома;

- диффузные болезни соединительной ткани — системная красная волчанка, ревматоидный артрит;

- тромбоэмболия легочной артерии — пристеночный тромбоз крупной ветви, эмболия мелких ветвей (инфаркт легкого);

- травма — пневмоторакс, гемоторакс, хилоторакс;

- другие болезни — панкреатит, микседема, лимфатический отек;

- периодическая болезнь, перитонеальный диализ и гемодиализ, расслаивающая аневризма аорты, сердечная недостаточность, констриктивный перикардит.

Дифференциальный диагноз проводится с пневмонией, плевральными швартами, опухолью легкого или средостения, фибротораксом, эхинококковой кистой легкого, высоким стоянием диафрагмы.

Плевральная пункция относится к инвазивным методам диагностики и лечения. Процедура пункции достаточно болезненна и проводится под местной анестезией. К тому же данная манипуляция требует определенных практических навыков от медицинского персонала. Данный вид диагностики и лечения всегда вызывает эмоциональные переживания у пациента, его родственников и у медицинского персонала.

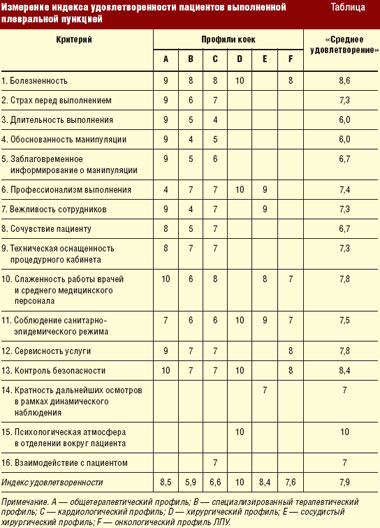

Нами выделены 16 показателей, связанных с оценкой больными деятельности медицинского персонала при проведении лечебно-дигностической плевральной пункции (табл.).

В процессе работы с больными нами разработан индекс удовлетворенности пациентов. Данный индекс отражает показатели, которые связаны с предлагаемыми медицинскими услугами и с взаимоотношениями между персоналом отделений и служб ЛПУ и пациентом.

Каждый пациент выбирает из предложенных показателей те, которые, по его мнению, являются наиболее важными. Эти показатели должны быть «взвешены», для того чтобы отразить относительные приоритеты и важность для определенных категорий пациентов. Затем, как показано в таблице, ежемесячно осуществляется процесс о6ратной связи в отношении удовлетворенности пациентов. Подразделения ЛПУ получают очки (от 1 до 10) по каждому из выбранных показателей; на основании полученных очков и подсчитывается степень удовлетворенности пациентов.

Пациенты хирургического, сосудистого хирургического и онкологического профилей оценивают преимущественно профессионализм выполнения манипуляции, слаженность работы врачей и среднего медицинского персонала, соблюдение санитарно-эпидемического режима и контроль безопасности инвазивного вмешательства.

Пациенты терапевтического, специализированного терапевтического и кардиологического профилей придают значение практически всем 16 предложенным для оценки критериям.

Самый высокий индекс удовлетворенности — 10,0 — имеют больные хирургических отделений.

Максимальное количество баллов выставляют пациенты по критериям «болезненность» и «контроль безопасности манипуляции» (среднее значение критериев соответственно 8,6 и 8,4), а так называемым лидером таблицы индекса удовлетворенности пациента стал критерий «психологическая атмосфера в отделении вокруг пациента» — 10,0.

Итак, следует отметить, что пациенты отделений различных профилей по-разному реагируют на те или иные аспекты выполнения пункции и по-разному их оценивают.

Больница же в целом постепенно «настраивается» на специфические показатели, которым придает значение пациент в процессе получения медицинской помощи.

Литература

- Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В. Современные аспекты эффективного управления медицинским учреждением // Экономика здравоохранения. 2002. № 9–10. С. 5–7.

- Бояджян В. А., Гаенко О. Н. Оценка сложности лечебно-диагностического процесса в стационаре в рамках диагностически-связанных групп // Информатизация здравоохранения России. 1998. Ч. 3–4. С. 18–20.

- Вардосанидзе С. Л. Управление качеством лечебно-диагностического процесса в многопрофильном стационаре. Ставрополь, 2002. С. 120–150.

- Виноградов А. В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. М.: Медицина, 1980. Т. 2. С. 494–495.

- Гаврилов В. А. Оценка эффективности труда медицинского персонала учреждений здравоохранения // Экономика здравоохранения: Материалы расширенного Пленума научного совета. Ижевск, 1990. С. 135–138.

- Гайдаров Г. М., Кицул И. С. Методические подходы к оценке сложности и напряженности труда врачебного персонала больничных учреждений // Здравоохранение. 2001. № 2. С. 60–67.

- Голубева А. П. Научное обоснование концепции развития клинико-экспертной деятельности в ЛПУ (профессионально-правовые, социально-психологические и экономические аспекты работы) // Проблемы управления здравоохранением. 2002. № 4. С. 39–42.

- Драбкина М. В., Грищенко Р. В. Совершенствование технологий врачебно-диагностического процесса как способ повышения качества медицинской помощи // Бюлл. НИИ им. Н. А. Семашко. 1996. Вып. 3. С. 100–102.

- Николаева О. Е., Алексеева О. В. Стратегический управленческий учет. М.: УРСС, 2003. С. 71–87.

А. Л. Верткин, доктор медицинских наук, профессор

И. В. Духанина, кандидат медицинских наук

МГМСУ, Москва

Источник