Гемоторакс первая помощь симптомы

Гемоторакс является одним из наиболее частых последствий травм грудной клетки. Раннее выявление и лечение гемоторакса имеет первостепенное значение для прогноза заболевания. Около 60 % политравм связаны с травмой грудной клетки. По данным ВОЗ ежегодно в мире в результате травм и других несчастных случаев (внешних причин) погибают более 5 миллионов человек. Причем следует отметить, что более 70 % смертности от внешних причин приходится на трудоспособный возраст. Четвертая часть смертей связана с травмой грудной клетки [1].

Цель исследования: определение основных понятий и современных принципов диагностики и лечения гемоторакса для улучшения результатов ведения пациентов с этой патологией.

Этиология. Причины гемоторакса обычно подразделяются на травматические и нетравматические. Травматический гемоторакс является результатом тупой или проникающей травмы. Нетравматический гемоторакс может развиваться при различных заболеваниях или расстройствах, таких как неоплазия, легочная секвестрация, разрыв плеврального сращения в случае пневмоторакса, легочный инфаркт, туберкулез, легочная инфекция (например, геморрагическая лихорадка денге), легочные артериовенозные фистулы и абдоминальные аномалии [2].

Патофизиология. Интраплевральные или экстраплевральные травмы способны привести к гемотораксу. Физиологический ответ на гемоторакс может проявляться в раннем или позднем вариантах. Ранний ответ возможен в двух основных аспектах: гемодинамическом и дыхательном. Поздний ответ проявляется в двух формах: эмпиема и фиброторакс.

Степень тяжести патофизиологического ответа зависит от места повреждения, функционального резерва пациента и объема кровопотери [1].

Гемодинамический ответ является многофакторным ответом и зависит от тяжести гемоторакса в соответствии с его классификацией. Гемоторакс классифицируется в зависимости от количества кровопотери: минимальная, умеренная и массивная.

Минимальный гемоторакс определяется как кровопотеря без значительных гемодинамических изменений. Так, например, кровопотеря до 750 мл у пациента с весом 75 кг обычно протекает без какого-либо значительного гемодинамического ответа и классифицируется как минимальный гемоторакс. Гемодинамический ответ часто корректируется в зависимости от количества кровопотери, основного заболевания и места повреждения.

Если у пациента в плевральной полости уже имеется спаечный процесс, спайки могут ограничивать количество кровопотери, особенно из источников низкого давления, и способны спасти жизнь.

Кровопотеря более 30 % объема крови (1500–2000 мл) обычно связана с геморрагическим шоком (массивным гемотораксом) [3].

Респираторный ответ. На респираторную реакцию влияют многочисленные факторы. Дыхательная недостаточность, связанная с травмой, может возникнуть прямо или косвенно.

Косвенными причинами дыхательной недостаточности являются легочная инфекция, фиброторакс как позднее осложнение и травмы у пациентов с основным заболеванием.

Дыхательная недостаточность, связанная непосредственно с травмой, возникает в результате прямого повреждения легких, грудной стенки и сердца или системного ответа в форме ОРДС в результате диффузного альвеолярного повреждения с увеличением проницаемости капилляров [4].

Физиологическое разрешение гемоторакса. Дефибринация гемоторакса начинается через несколько часов после его образования. Некоторая степень дефибринации гемоторакса приводит к неполному свертыванию. После того как произошел лизис гемоторакса путем воздействия плевральных ферментов, увеличивается концентрация белка. Внутриплевральное гиперосмотическое давление создает положительный осмотический градиент и способствует образованию плеврального выпота.

Таким образом, относительно небольшое количество крови в плевральной полости может создавать эффект, аналогичный влиянию хронических субдуральных гематом, с течением времени втягивая жидкости и вызывая большой выпот с небольшим фактическим содержанием крови [3].

Поздняя физиологическая системная реакция. К поздним физиологическим реакциям гемоторакса относятся эмпиема и фиброторакс.

Первичное или вторичное инфицирование гемоторакса завершается эмпиемой. Бронхотрахеальные повреждения, травмы пищевода, диафрагмальные и субдиафрагмальные повреждения, скопление жидкости в субдиафрагмальной области и постхирургическое инфицирование способствуют развитию посттравматической эмпиемы (рис. 1) [5].

Рис. 1. Рентгенография грудной клетки; левосторонний гемоторакс после тупой травмы

Фиброторакс возникает в результате отложения фибрина на плевральных поверхностях. Недренируемая плевральная жидкость независимо от ее происхождения вызывает воспалительный ответ и приводит к воспалительному процессу на поверхности висцеральной и париетальной плевры. Стенки грудной клетки и диафрагма также поражаются аналогичным процессом, что в целом приводит и к поражению легочной ткани. Поражение легких ограничивает дыхательную функцию и, как правило, уменьшает объем легких [6].

Клинические проявления. При травмах грудной клетки клинические проявления зависят от механизма повреждения и перечня вовлеченных органов. Пациенты, перенесшие тупую травму грудной клетки, подвергаются значительному риску, который связан с характером травмы, осложнениями и смертностью [7]. В отличие от проникающей травмы грудной клетки биомеханическая сила, необходимая для получения значительного тупого повреждения грудной клетки, часто приводит к множественным травмам, включая травмы живота, головы и конечностей [8].

Тупые травмы грудной клетки. Тупые травмы грудной клетки могут вызывать гемоторакс, ушиб легкого, разрыв легочной артерии, травматическую легочную псевдокисту, легочную гематому, травматическую асфиксию и повреждения костного скелета. Множественные переломы ребер являются наиболее распространенными последствиями при тупых травмах грудной клетки и встречаются примерно в 36–50 % случаев (около 36 % с правой стороны и 51 % с левой стороны).

Небольшой гемоторакс может быть пропущен во время физического обследования и даже рентгенографии грудной клетки.

Повреждения грудной стенки подразделяются на простые и сложные.

Простые повреждения грудной стенки состоят из менее чем трех переломов ребер и поверхностных повреждений мягких тканей. Этот тип травмы обычно можно лечить консервативно.

Переломы трех или более ребер и флоттирующий перелом грудной клетки относятся к категории сложных повреждений грудной стенки и часто могут быть связаны со значительной степенью гемоторакса.

Гемоторакс может развиться через некоторое время после получения травмы. Возможным механизмом развития отсроченного гемоторакса является смещение сломанных ребер с разрывом паренхимы легких, повреждением диафрагмы или разрывом межреберных сосудов [1, 9].

Тупые внутригрудные травмы. Повреждения сосудов при тупых внутригрудных травмах обычно приводят к большим гемотораксам. Разрыв больших сосудов и травмы сердца могут привести к кровотечениям в плевральное пространство и последующей сосудистой ишемии. Реже при небольших сосудистых повреждениях могут возникать кровяные сгустки, которые способны остановить кровотечение.

В зависимости от характера и локализации повреждения меняется симптоматика, которая варьирует от менее тяжкой до тяжелой. Респираторные проявления, связанные с большим гемотораксом, а также тупость при перкуссии и отсутствие дыхательных шумов отмечаются как типичные признаки и симптомы при этой патологии [1, 4, 10].

Проникающая травма. Наиболее распространенной причиной гемоторакса при проникающих ранениях является прямое повреждение сосудов грудной клетки. Также не следует упускать из виду и повреждения других внутригрудных структур, включая повреждения паренхимы сердца и легких. Травма паренхимы легких при проникающих ранениях грудной клетки очень распространена и обычно самоограничена, но эти повреждения обычно приводят к гемопневмотораксу (рис. 2) [11].

Рис. 2. Гемоторакс при проникающей травме. Рана, прикрытая сгустком, при удалении которого кровотечение возобновляется

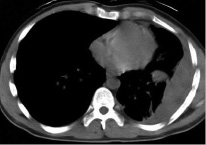

Клинические проявления при травматическом гемотораксе. В случае травмы грудной клетки следует провести тщательный и точный медицинский осмотр. Кровь в плевральной полости распространяется в положении лежа на спине и может быть легко пропущена во время физикального осмотра. Настоятельно рекомендуется также выполнять физикальное обследование пациента в вертикальном положении или в небольшом обратном положении Тренделенбурга, чтобы выявить меньшие гемотораксы. Менее 500 мл крови в костофреническом угле можно не заметить при физикальном обследовании (рис. 3).

Рис. 3. Левосторонний гемоторакс и ателектаз левой нижней доли

Гемоторакс также может возникнуть в результате внутрибрюшной травмы. Возможность повреждения органов брюшной полости, например селезенки, печени, желудка или сосудов, должна быть рассмотрена в каждом случае гемоторакса и особенно в случае встречающегося диафрагмального повреждения [12].

Лечебно-диагностическая система. Лечение гемоторакса подразделяется на периоды: в раннюю фазу (к примеру, при геморрагическом шоке, нарушениях дыхания или свернувшемся гемотораксе) и в позднюю фазу (при фибротораксе и эмпиеме плевры).

Источник

Гемоторакс первая помощь симптомы

Гемоторакс определяется как скопление крови в плевральной полости. В зависимости от объема крови, выделяют малый, средний и большой гемоторакс:

— при малом гемотораксе объем крови до 500 мл (уровень жидкости ниже угла лопатки);

— при среднем объем крови до 1000 мл (уровень жидкости достигает угла лопатки);

— при большом объем крови более 1000 мл (кровь занимает всю или почти всю плевральную полость).

При наличии в плевральной полости одновременно воздуха и крови (жидкости), последняя образует видимый рентгенологически горизонтальный уровень. Гемоторакс несет опасность для жизни нарастающим сдавлением легкого и прогрессирующей внутренней кровопотерей.

Диагностика. Ведущими методами исследования, помимо специфических объективных данных, являются рентгенография грудной клетки в различных проекциях, пункция плевральной полости и торакоскопия.

Рентгенологическими симптомами повреждения легкого являются признаки подкожной и межмышечной эмфиземы (светлые полоски газа в мягких тканях грудной клетки), пневмо- или гидроторакс, различные изменения бронхо-легочной структуры.

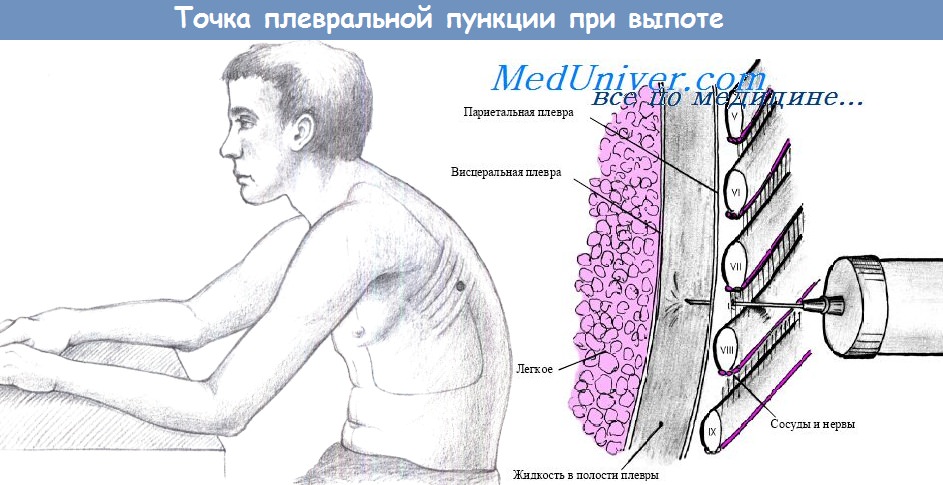

Показанием к пункции плевральной полости является предполагаемое наличие в ней воздуха или жидкости (кровь, эксудат). При наличии воздуха в плевральной полости место пункции зависит от общего состояния больного. Если больной может сидеть, пункцию проводят во втором межреберье по среднеключичной линии. Если больной сидеть не может, а лежит — то в пятом-шестом межреберье, по среднеподмышечной линии.

Для удаления жидкости или крови пункцию производят в шестом-седьмом межреберье между задней и средней подмышечной линиями (в положении сидя) или ближе к задней подмышечной линии (в положении лежа). Пункцию производят по верхнему краю ребра во избежание повреждения межреберных сосудов.

Торакоскопия используется при закрытых повреждениях, осложненных травматическим пневмотораксом, для уточнения характера повреждения и выбора рациональной лечебной тактики.

Источник

Гемоторакс. Причины, симптомы и лечение

- грудная клетка

- сердце

- легкие

1. Общие сведения

Гемотораксом в медицине называют неотложное состояние, обусловленное массивным кровоизлиянием в плевральную полость (плевра – замкнутая двухлепестковая серозная оболочка легких; плевральная полость – узкое пространство между внутренним, висцеральным, покрывающим легкое, и внешним, примыкающим к грудной клетке париетальным лепестками плевры).

Гемоторакс считается вторым (после пневмоторакса) осложнением торакальной травмы. Оценки частоты встречаемости расходятся; согласно актуальным данным, гемотораксом сопровождается от 25% до 37% изолированных тупых торакотравм, и около 2/3 всех случаев регистрируемой политравмы с вовлечением грудной клетки.

2. Причины

Наиболее распространенной причиной выступают механические травмы грудной клетки (в самом широком смысле и спектре) с нарушением целостности крупных кровеносных сосудов.

Двумя другими статистически значимыми этиопатогенетическими факторами выступают фоновые первичные заболевания (преимущественно онкологические, сердечнососудистые и инфекционные, реже гематологические) и ятрогенные осложнения в ходе торакальных хирургических операций.

3. Симптомы и диагностика

Существует множество классификаций гемоторакса, построенных на различных критериях и позволяющих учесть все многообразие возможных проявлений. Выраженность симптомов зависит от объема кровоизлияния, характера причин и наличия сопутствующих повреждений.

В общем случае имеют место усиливающийся при кашле болевой синдром, одышка, гипергидроз, головокружение и шум в ушах, синюшная бледность, тахикардия, понижение АД, реже кровохарканье. В целом, симптоматика малоспецифична, нередко выражена умеренно или слабо, а иногда практически отсутствует.

Однако в тяжелых случаях падение артериального давление может вылиться в гипотонический коллапс или гиповолемический шок, дефицит клеточной оксигенации – в фатальную системную гипоксию. Острая сердечная и дыхательная недостаточность, резкое сокращение объема циркулирующей крови при массивной кровопотере, вероятность легочного кровотечения – в совокупности все это делает гемоторакс особо опасным состоянием с малопредсказуемой динамикой, которое требует оказания помощи по экстренному протоколу.

Диагноз устанавливается на основании доступных анамнестических сведений, клинических проявлений, результатов физикального, лабораторного и инструментального (если позволяет состояние больного и есть хотя бы минимальный запас времени) обследования. Стандарт экспресс-диагностики в данном случае включает обзорную рентгенографию, КТ, УЗИ, плевральную пункцию, диагностическую торакоскопию и клинический анализ крови в режиме cito (лат. «срочно»).

4. Лечение

Больной безоговорочно госпитализируется во всех случаях подозрения на гемоторакс. Мерами первой очереди выступают остановка кровотечения, дренирование плевральной полости, предупреждение тромбообразования и лизис уже образовавшихся тромбов, кровезамещающие гемотрансфузии по показаниям, эрадикация инфекционных патогенов, восстановление дыхательной функции, сердечной деятельности и гемодинамики в полном объеме.

Иногда, при т.н. малом гемотораксе, эти задачи решаются консервативно, иногда достаточно применить высокотехнологичное малоинвазивное вмешательство, но в некоторых случаях единственным выбором оказывается торакальная хирургия. Характер и объем операции определяется (зачастую уже на столе) причинами гемоторакса, актуальной клинической ситуацией, состоянием больного и прочими индивидуальными особенностями случая.

Источник