- Гемоторакс: причины, симптомы, методы лечения

- Развитие и степень тяжести недуга

- Причины развития заболевания

- Клиническая картина

- Диагностика и лечение гемоторакса

- Гемоторакс

- Что такое Гемоторакс

- Причины возникновения

- Симптомы и признаки

- Какой врач лечит

- Методы диагностики

- Методы лечения

- Результаты

- Реабилитация и восстановление образа жизни

- Образ жизни при Гемотораксе

- Гемоторакс

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины гемоторакса

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы гемоторакса

- Диагностика

- Лечение гемоторакса

- Прогноз и профилактика

Гемоторакс: причины, симптомы, методы лечения

Гемоторакс – патология, при которой в плевральной полости накапливается кровь. Это приводит к сдавливанию легкого и потере его функциональности. Происходит смещение других органов. Такое состояние сопровождается специфическими клиническими признаками. Это боль, усиливающаяся при глубоком вдохе, кровопотеря, ухудшение общего самочувствия человека. Чтобы не допустить развития опасных осложнений, нужно вовремя поставить диагноз, и назначить лечение.

Развитие и степень тяжести недуга

Гемоторакс развивается постепенно. Сначала кровь накапливается между листками плевры в небольшом количестве. Но даже этого достаточно для нарушения функций пораженного легкого. Контакт плевры с кровью приводит к развитию воспалительного процесса, отечности, набуханию и отмиранию ее клеток.

Кровь, попавшая в плевральную полость, постепенно сворачивается, но ферменты, содержащиеся в ее составе, вновь разжижают ее. Этот процесс повторяется несколько раз. Но постепенно состав крови меняется, снижается гемоглобин, и она превращается в плотный сгусток. В этот момент усиливаются симптомы патологии. Такое состояние жизненно-опасно для пациента и требует немедленной госпитализации.

В зависимости от объемов крови в плевральной полости выделяют несколько степеней тяжести заболевания:

- Начальная – объем крови около 500 мл, она накапливается в синусе.

- Средняя – 1500 мл, локализация – в области IV ребра.

- Субтотальная – 1500-2000 мл.

- Тотальная – более 2 л.

Причины развития заболевания

Основным фактором, провоцирующим возникновение патологии, считается травматическое повреждение грудной клетки, сопровождающееся внутренним кровотечением. Но заболевание часто развивается и при отсутствии травм. К числу других провоцирующих факторов относят:

- онкологические опухоли легкого или плевры;

- аневризмы крупных кровеносных сосудов;

- туберкулез легких;

- абсцесс в области органов грудной клетки;

- геморрагический диатез;

- коагулопатию;

- осложнения после хирургических операций на органах грудной клетки.

Клиническая картина

- осложненное дыхание;

- тупая боль, которая усиливается в момент глубокого вдоха или движения;

- снижение уровня АД;

- аритмия, учащение пульса;

- ухудшение общего самочувствия (головокружения, приступы мигрени, в тяжелых случаях – обморочное состояние);

- обильное отхождение мокроты с примесью крови;

- острая боль в груди, возникающая при прикосновении к пораженной области;

- подвижность ребер (при травматическом повреждении грудной клетки);

- образование многочисленных местных гематом;

- признаки интоксикации организма (возникают, если патология осложнена присоединением инфекции);

- бледность кожи;

- гипергидроз;

- гипотермия.

Диагностика и лечение гемоторакса

Прежде чем назначать терапевтические мероприятия, пульмонолог должен поставить диагноз. Для этого проводится опрос и осмотр пациента, затем его направляют на инструментальное обследование. Это рентгенография, УЗИ органов грудной клетки, КТ, МРТ, эндоскопию. Также требуются и лабораторные исследования: анализ мокроты, крови, содержащейся в полости плевры.

После того как был поставлен диагноз, врач назначает лечение. Оно может быть консервативным или хирургическим. Медикаментозное лечение назначается при начальной или средней степени тяжести болезни. Терапия включает в себя прием:

- сердечно-сосудистых препаратов;

- иммуномодуляторов;

- протеолитических средств.

Лечение тяжелой формы гемоторакса более сложное. Пациента направляют в хирургическое отделение, где ему проводят операцию. В ходе этой процедуры осуществляют дренаж полости плевры, ее очищение от накопившейся крови. Это малоинвазивный способ лечения. Если имеет место значительное повреждение грудной клетки с обилием ран, проводится ее вскрытие, ушивание пораженных участков. После операции накладывают швы, прикрывают их антисептической повязкой. Также пациенту назначают:

- кислородную терапию;

- внутривенное введение раствора аскорбиновой кислоты и глюкозы;

- шейную новокаиновую блокаду для купирования сильных приступов боли.

Патология опасна для человека, затягивать с лечением нельзя. Нужно скорее посетить медицинское учреждение. В медицинском центре «Гармония» работают высококвалифицированные врачи. Клиника оснащена современным оборудованием. Это позволяет быстро и точно поставить диагноз и назначить лечение.

Источник

Гемоторакс

Гемоторакс – одно из заболеваний, вызванных осложнениями открытой или закрытой травмы грудной клетки. Такое состояние крайне опасно и требует немедленного оказания медицинской помощи.

Что такое Гемоторакс

Гемоторакс – патология, выраженная скоплением крови в плевральной полости. Как правило, причиной гемоторакса становятся разрывы сосудов тканей легкого или грудной клетки. В этом случае объем кровоизлияния может достичь двух и более литров. При обширном заболевании наблюдается нарушение целостности межреберных артерий, иногда – аорты или других крупных сосудов грудной клетки.

Важно! Обширный гемоторакс сопровождается большой кровопотерей, постепенно нарастающим сдавливанием легкого и развитием дыхательной недостаточности.

В зависимости от причин возникновения гемоторакс классифицируется следующим образом:

- Травматический – вызван внутренним повреждением области грудины вследствие проникающего ранения, переломе ребра либо сильным ушибом. Травма этой категории характеризуется повреждением сосудов в пространстве между двумя ребрами, в результате которого кровь вытекает в плевру.

- Патологический – возникает при аневризме аорты, туберкулезе, легочном абсцессе, раке плевры или легких.

- Ятрогенный – протекает на фоне осложнений, вызванных последствиями оперативного вмешательства в плевру.

В зависимости от длительности кровотечения гемоторакс может быть:

В соответствии с объемом кровопотери выделяют несколько видов этой патологии:

- малый – до 500 мл;

- средний – до 1 л (кровяной уровень достигает нижнего края IV ребра);

- субтотальный – до 2 л (скопление крови фиксируется на уровне II ребра);

- тотальный – свыше 2 л (кровь полностью заполняет легкое).

Причины возникновения

В большинстве случаев возникновение гемоторакса обусловлено полученной травмой: скопление крови в плевральной полости в 60% случаев вызвано проникающими ранениями грудной клетки, в 8% – повреждениями непроникающего характера.

Основные причины гемоторакса:

- повреждения тканей вследствие перелома ребер;

- огнестрельные и ножевые ранения;

- тупые раны, полученные в результате ушибов, и приведшие к разрыву кровеносных сосудов;

- разрыв аневризмы аорты;

- туберкулез легких;

- злокачественные процессы, протекающие в легких;

- торакоцентез;

- абсцесс легкого;

- осложнения после оперативного вмешательства;

- нарушения функций свертывающей системы;

- дренирование плевральной полости;

- некорректно выполненная катетеризация центральных вен.

Важно! Поступившая в плевральную полость кровь сдавливает легкое, что приводит к дыхательной дисфункции.

Симптомы и признаки

Малый гемоторакс сопровождается кашлем, дыхательным дискомфортом и незначительной одышкой. Эти симптомы никак не отражаются на активности пациента.

Для среднего гемоторакса характерна более выраженная клиника:

- состояние средней степени тяжести;

- интенсивный кашель;

- заложенность в грудной клетке;

- сильная одышка, нарастающая при физических нагрузках.

Симптомы субтотального и тотального гемоторакса схожи между собой, но в то же время различаются степенью выраженности:

- цианотичное окрашивание слизистых оболочек и кожных покровов;

- гемодинамические нарушения и дыхательная недостаточность, обуславливающие крайне тяжелое состояние;

- одышка, вызываемая даже незначительной физической нагрузкой;

- резкая гипотония;

- головокружения;

- ощущения слабости;

- частый нитевидный пульс;

- сильный кашель;

- боли в груди;

- возникновение удушья в положении лежа.

Какой врач лечит

Лечением гемоторакса занимается пульмонолог.

Методы диагностики

Основные диагностические исследования:

- обследование пациента на наличие травмы, раны;

- рентген;

- МРТ или КТ (при необходимости);

- пункция плевральной полости для выявления нагноения (проба Петрова);

- проба Рувилуа – Грегуара.

Записавшись в «Клинику Здоровья на Курской», пациент пройдет необходимую диагностику: МРТ, КТ, УЗИ, после чего будет сразу же направлен к врачу для разработки эффективной программы лечения.

Методы лечения

Терапия гемоторакса включает несколько мероприятий:

- обработка раны грудной клетки;

- купирование болевого синдрома;

- наложение швов;

- удаление крови из плевральной полости методом дренирования;

- восполнение объема потерянной крови;

- антибактериальная и противошоковая терапия.

В процессе лечения пациенту назначают анальгетики, кровоостанавливающие и противовоспалительные препараты, антисептики, антибиотики и протеолитические ферменты.

Важно! В зависимости от степени тяжести патологии проводятся оперативные вмешательства.

Результаты

Прогноз заболевания напрямую зависит от характера травмы и того, насколько своевременно было начато лечение. Вовремя назначенная терапия позволяет добиться полного восстановления у большей части пациентов. Отсутствие медицинской помощи или ее несвоевременное оказание становятся причиной развития серьезных осложнений. В запущенных случаях наступает летальный исход.

Реабилитация и восстановление образа жизни

В реабилитационный период пациенту необходимо следующее:

- регулярный осмотр у врача;

- правильное питание;

- ведение здорового образа жизни;

- систематические занятия плаванием и дыхательной гимнастикой;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний, аневризмы и туберкулеза.

Образ жизни при Гемотораксе

Людям с гемотораксом необходимо избегать ситуаций, способных привести к травме грудной клетки. Появление первых признаков кровотечения в плевральной полости требует немедленного обращения к врачу.

Источник

Гемоторакс

Гемоторакс – это кровотечение в полость плевры, скопление крови между ее листками, приводящее к сдавлению легкого и смещению органов средостения в противоположную сторону. При гемотораксе отмечается боль в грудной клетке, затруднение дыхания, развиваются признаки острой кровопотери (головокружение, бледность кожных покровов, тахикардия, гипотония, холодный липкий пот, обмороки). Диагностика гемоторакса основана на физикальных данных, результатах рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки, КТ, диагностической плевральной пункции. Лечение гемотракса включает гемостатическую, антибактериальную, симптоматическую терапию; аспирацию скопившейся крови (пункции, дренирование плевральной полости), при необходимости – открытое или видеоторакоскопическое удаление свернувшегося гемоторакса, остановку продолжающегося кровотечения.

МКБ-10

Общие сведения

Гемоторакс является вторым по частоте (после пневмоторакса) осложнением травм грудной клетки и встречается у 25 % больных с торакальной травмой. Довольно часто в клинической практике наблюдается комбинированная патология — гемопневмоторакс. Опасность гемоторакса заключается как в нарастающей дыхательной недостаточности, обусловленной сдавлением легкого, так и в развитии геморрагического шока вследствие острого внутреннего кровотечения. В пульмонологии и торакальной хирургии гемотракс расценивается как неотложное состояние, требующее оказания экстренной специализированной помощи.

Причины гемоторакса

Выделяют три группы причин, наиболее часто приводящих к развитию гемоторакса: травматические, патологические и ятрогенные.

- Под травматическими причинами понимают проникающие ранения или закрытые повреждения грудной клетки. К торакальной травме, сопровождающейся развитием гемоторакса, относятся ДТП, огнестрельные и ножевые ранения грудной клетки, переломы ребер, падения с высоты и др. При подобных травмах довольно часто происходит повреждение органов грудной полости (сердца, легких, диафрагмы), органов брюшной полости (травмы печени, селезенки), межреберных сосудов, внутренней грудной артерии, внутригрудных ветвей аорты, кровь из которых изливается в плевральную полость.

- К причинам гемоторакса патологического характера причисляют различные заболевания: рак легкого или плевры, аневризму аорты, туберкулез легких, абсцесс легкого, новообразования средостения и грудной стенки, геморрагический диатез, коагулопатии и др.

- Ятрогенными факторами, приводящими к развитию гемоторакса, выступают осложнения операций на легких и плевре, торакоцентеза, дренирования плевральной полости, катетеризации центральных вен.

Патогенез

Скопление крови в полости плевры вызывает компрессию легкого на стороне поражения и смещение органов средостения в противоположную сторону. Это сопровождается уменьшением дыхательной поверхности легкого, возникновением расстройств дыхания и гемодинамики. Поэтому при гемотраксе нередко развивается клиника геморрагического и кардио-пульмонального шока с острой дыхательной и сердечной недостаточностью.

Уже в ближайшие часы после попадания крови в плевральную полость развивается асептическое воспаление плевры — гемоплеврит, обусловленный реакцией плевральных листков. При гемотораксе возникает отек и умеренная лейкоцитарная инфильтрация плевры, набухание и слущивание клеток мезотелия. В начальном периоде излившаяся в плевральную полость кровь практически не отличается по составу от периферической крови. В дальнейшем в ней происходит снижение гемоглобина, уменьшение эритроцитарно-лейкоцитарного индекса.

Попадая в плевральную полость, кровь вначале сворачивается. Однако затем вскоре наступает процесс фибринолиза, и происходит повторное разжижение крови. Этому способствуют антикоагулянтные факторы, содержащиеся в самой крови и плевральной жидкости, а также механическое дефибринирование крови за счет дыхательной экскурсии грудной клетки. По мере истощения механизмов антикоагуляции происходит свертывание крови и формирование свернувшегося гемоторакса. В случае присоединения микробного инфицирования на фоне гемоторакса довольно быстро может возникать эмпиема плевры.

Классификация

В соответствии с этиологией различают травматический, патологический и ятрогенный гемоторакс. С учетом величины внутриплеврального кровотечения гемоторакс может быть:

- малый — объем кровопотери до 500 мл, скопление крови в синусе;

- средний — объем до 1,5 л, уровень крови до нижнего края IV ребра;

- субтотальный — объем кровопотери до 2 л, уровень крови до нижнего края II ребра;

- тотальный — объем кровопотери свыше 2 л, рентгенологически характеризуется тотальным затемнением плевральной полости на стороне поражения.

Количество крови, излившейся в плевральную полость, зависит от локализации ранения и степени разрушения сосудов. Так, при повреждении периферических отделов легкого, в большинстве случаев возникает малый или средний гемоторакс; при ранениях корня легкого обычно повреждаются магистральные сосуды, что сопровождается массивным кровотечением и развитием субтотального и тотального гемоторакса.

Кроме этого, также выделяют ограниченный (обычно малый по объему) гемоторакс, при котором излившаяся кровь скапливается между плевральными спайками, на изолированном участке полости плевры. С учетом локализации ограниченный гемоторакс бывает верхушечным, междолевым, паракостальным, наддиафрагмальным, парамедиастинальным.

В случае продолжающегося внутриплеврального кровотечения говорят о нарастающем гемотораксе, в случае прекращения кровотечения – о ненарастающем (стабильном). К осложненным видам относят свернувшийся и инфицированный гемоторакс (пиогемоторакс). При одновременном попадании в полость плевры воздуха и крови, говорят о гемопневмотораксе.

Симптомы гемоторакса

Клиническая симптоматика гемоторакса зависит от степени кровотечения, сдавления легочной ткани и смещения органов средостения. При малом гемотораксе клинические проявления выражены минимально или отсутствуют. Основными жалобами служат боли в грудной клетке, усиливающиеся при кашле, умеренная одышка.

При гемотораксе среднего или большого размера развиваются дыхательные и сердечно-сосудистые расстройства, выраженные в различной степени. Характерна резкая боль в груди, иррадиирующая в плечо и спину при дыхании и кашле; общая слабость, тахипноэ, снижение АД. Даже при незначительной физической нагрузке происходит усиление симптоматики. Больной обычно принимает вынужденное сидячее или полусидячее положение.

При тяжелом гемотораксе на первый план выступает клиника внутриплеврального кровотечения: слабость и головокружение, холодный липкий пот, тахикардия и гипотония, бледность кожных покровов с цианотичным оттенком, мелькание мушек перед глазами, обмороки.

Гемоторакс, сопряженный с переломом ребер, как правило, сопровождается подкожной эмфиземой, гематомами мягких тканей, деформацией, патологической подвижностью и крепитацией отломков ребер. При гемотораксе, протекающем с разрывом легочной паренхимы, может возникать кровохарканье.

В 3-12% случаев формируется свернувшийся гемоторакс, при котором в полости плевры образуются кровяные сгустки, фибринные наслоения и шварты, ограничивающие дыхательную функцию легкого, вызывая развитие склеротических процессов в легочной ткани. Клиника свернувшегося гемоторакса характеризуется тяжестью и болью в грудной клетке, одышкой. При инфицированном гемотораксе (эмпиеме плевры) на первый план выходят признаки тяжелого воспаления и интоксикации: лихорадка, ознобы, вялость и др.

Диагностика

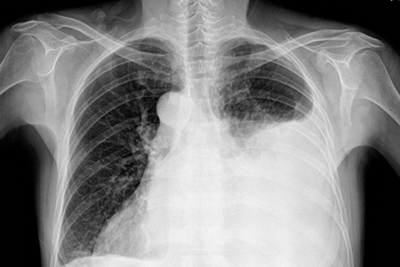

Для постановки диагноза уточняются подробности истории заболевания, проводится физикальное, инструментальное и лабораторное обследование. При гемотораксе определяется отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании, притупление перкуторного звука над уровнем жидкости, ослабление дыхания и голосового дрожания. При рентгеноскопии и обзорной рентгенографии легких выявляется коллабирование легкого, наличие горизонтального уровня жидкости или сгустков в полости плевры, флотация (смещение) тени средостения в здоровую сторону.

С диагностической целью выполняется пункция плевральной полости: получение крови достоверно свидетельствует о гемотораксе. Для дифференциации стерильного и инфицированного гемоторакса проводят пробы Петрова и Эфендиева с оценкой прозрачности и осадка аспирата. С целью суждения о прекращении или продолжении внутриплеврального кровотечения выполняют пробу Рувилуа-Грегуара: свертывание полученной крови в пробирке или шприце свидетельствует о продолжающемся кровотечении, отсутствие коагуляции говорит о прекращении кровотечения. Образцы пунктата направляют в лабораторию для определения гемоглобина и проведения бактериологического исследования.

При банальном и свернувшемся гемотораксе прибегают к лабораторному определению Нb, количества эритроцитов, тромбоцитов, исследованию коагулограммы. Дополнительная инструментальная диагностика при гемотораксе может включать УЗИ плевральной полости, рентгенографию ребер, КТ грудной клетки, диагностическую торакоскопию.

Лечение гемоторакса

Пациенты с гемотораксом госпитализируются в специализированные хирургические отделения и находятся под наблюдением торакального хирурга. С лечебной целью для аспирации/эвакуации крови производится дренирование плевральной полости с введением в дренаж антибиотиков и антисептиков (для профилактики инфицирования и санации), протеолитических ферментов (для растворения сгустков). Консервативное лечение гемоторакса включает проведение гемостатической, дезагрегантной, симптоматической, иммунокорригирующей, гемотрансфузионной терапии, общей антибиотикотерапии, оксигенотерапии.

Малый гемоторакс в большинстве случаев может быть ликвидирован консервативным путем. Хирургическое лечение гемоторакса показано в случае продолжающегося внутриплеврального кровотечения; при свернувшемся гемотораксе, препятствующем расправлению легкого; повреждении жизненно важных органов.

В случае ранения крупных сосудов или органов грудной полости производится экстренная торакотомия, перевязка сосуда, ушивание раны легкого или перикарда, удаление излившейся в плевральную полость крови. Свернувшийся гемоторакс является показанием к плановому выполнению видеоторакоскопии или открытой торакотомии для удаления сгустков крови и санации плевральной полости. При нагноении гемоторакса лечение проводится по правилам ведения гнойного плеврита.

Прогноз и профилактика

Успешность лечения гемоторакса определяется характером травмы или заболевания, интенсивностью кровопотери и своевременностью хирургической помощи. Прогноз наиболее благоприятен при малом и среднем неинфицированном гемотораксе. Свернувшийся гемоторакс повышает вероятность развития эмпиемы плевры. Продолжающееся внутриплевральное кровотечение или одномоментная большая кровопотеря могут привести к гибели пациента.

Исходом гемоторакса может являться образование массивных плевральных сращений, ограничивающих подвижность купола диафрагмы. Поэтому в период реабилитации пациентам, перенесшим гемоторакс, рекомендуются занятия плаванием и дыхательной гимнастикой. Профилактика гемоторакса заключается в предупреждении травматизма, обязательной консультации пациентов с торакоабдоминальной травмой хирургом, контроле гемостаза при операциях на легких и средостении, осторожном выполнении инвазивных манипуляций.

Источник