- Гемоторакс. Клинические проявления гемоторакса. Первая помощь при гемотораксе. Особенности транспортировки больных с повреждением груди.

- Гемоторакс клинические проявления гемоторакса первая помощь при гемотораксе

- Гемоторакс

- Что такое Гемоторакс

- Причины возникновения

- Симптомы и признаки

- Какой врач лечит

- Методы диагностики

- Методы лечения

- Результаты

- Реабилитация и восстановление образа жизни

- Образ жизни при Гемотораксе

Гемоторакс. Клинические проявления гемоторакса. Первая помощь при гемотораксе. Особенности транспортировки больных с повреждением груди.

Гемоторакс — излияние крови в плевральную полость — одно из частых осложнений закрытых и открытых травм грудной клетки. Довольно часто встречается такая комбинация, как гемопневмоторакс. Чаще всего источником гемоторакса являются межреберные артерии, поврежденные при переломах ребер, реже — сосуды легкого. Количество излившейся крови может достигать 2 л и более. Опасность гемоторакса — как в нарастающем сдавлении легкого кровью и появлении острой дыхательной недостаточности, так и в развитии острой внутренней кровопотери и шока. Небольшой гемоторакс может не вызывать особых жалоб. Аускультативно отмечается ослабление дыхания в нижнесредних отделах легкого. При больших гемотораксах на фоне острой кровопотери (бледность, холодный пот, тахикардия, снижение артериальное давление) развивается острая дыхательная недостаточность. Больные испытывают тяжесть в груди, аускультативно определяется ослабление дыхания над всем легким.Помощь оказывается в зависимости от тяжести состояния. При небольшом гемотораксе — введение внутримышечно 2—4 мл 50%-ного анальгина, кислород, госпитализация сидя в хирургическое или торакальное отделение. При развитии шока — внутривенное введение растворов полиглюкина, реополиглюкина, гормонов, быстрейшая госпитализация.

Пневматорокс в полусидячем, гематорокс в сидячем положении траспортировка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Гемоторакс клинические проявления гемоторакса первая помощь при гемотораксе

Гемоторакс определяется, как наличие крови в плевральной полости. Кровь может поступать из любого количества источников. Грудные источники включают паренхиму легкого, грудную стенку, в том числе межреберные или внутренние грудные артерии, а также сердце и крупные сосуды. Гемоторакс может также явиться результатом кровотечения из органов брюшной полости, особенно печени и селезенки, в случае разрыва диафрагмы.

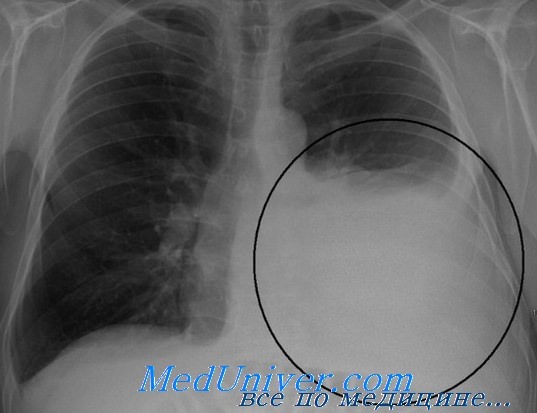

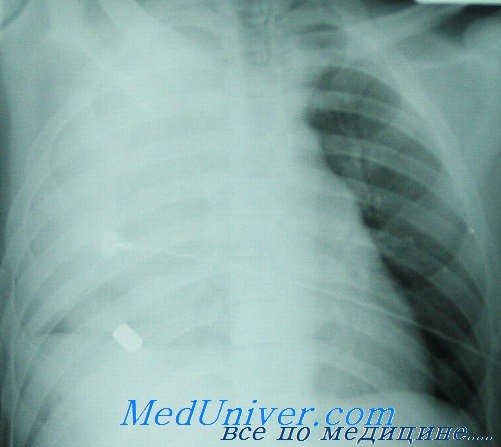

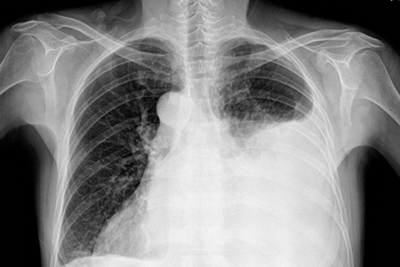

У нестабильных пациентов после тупой или проникающей травмы гемоторакс обычно подозревается на основе физикального исследования и подтверждается введением плевральной дренажной трубки. Массивный гемоторакс определяется, как наличие более 1 л крови в плевральной полости и обычно сочетается с системными признаками шока и недостаточной перфузии. У гемодинамически стабильных пациентов диагноз гемоторакса чаще ставится на основании рентгенографии.

Установлено, что для обнаружения гемоторакса при обзорной рентгенографии грудной клетки, в плевральной полости должно накопиться не менее 200-300 мл крови. У большинства пациентов с проникающей травмой первичная рентгенография может быть выполнена в вертикальном положении. Это увеличивает чувствительность исследования как для гемо-, так и для пневмотораксов.

Однако после тупой травмы почти всегда есть сомнения относительно стабильности позвоночного столба, и поэтому первичная рентгенография обычно выполняется в положении пациента лежа на спине, на длинной спиналь-ной доске. В этих обстоятельствах жидкость будет скапливаться сзади, и значительный гемоторакс может быть виден только как небольшая область затемнения в поврежденной половине грудной клетки.

У стабильных пациентов диагноз задних скоплений жидкости может также быть поставлен по цефалическим срезам КТ органов брюшной полости. КТ в определенной степени полезно в острых ситуациях для того, чтобы отличить скопления жидкости в плевральной полости, которые требуют дренирования, от затемнений в паренхиматозных органах, таких как ушибы легких. Наш опыт показывает, что КТ может быть очень полезным в лечении стабильной проникающей травмы груди, но ее никогда не следует применять, пока не будет достигнута стабильность пациента.

Как и при пневмотораксе, главная цель лечения при гемотораксе состоит в том, чтобы полностью эвакуировать содержимое из плевральной полости. Расправление легкого сблизит париетальную и висцеральную плевру. Это уменьшит кровотечение из легкого и других источников с низким кровяным давлением, и в большинстве случаев приведет к окончательной остановке кровотечения. В целом, торакотомия для остановки кровотечения требуется менее чем у 10% всех пациентов с травмой грудной клетки.

Этот процент несколько выше у пострадавших с проникающей травмой и более низок у перенесших тупую травму. Рентгенограмма должна быть выполнена немедленно после установки плевральной дренажной трубки. Это подтвердит положение трубки и покажет, была ли кровь полностью эвакуирована из плевральной полости. Если есть основания считать, что кровь еще имеется в плевральной полости, должна быть установлена вторая плевральная дренажная трубка.

Помните, что раннее затемнение в половине грудной клетки на рентгенограмме может также представлять собой ушиб легкого, гематому, инфильтраты от аспирации или коллапс из-за интубации одного из главных бронхов. Таким образом, может быть трудно исключить наличие остаточной плевральной крови, особенно у пациентов с тупой травмой.91 В таких случаях, КТ груди у стабильного пациента может помочь решить дилемму и избежать ненужного введения второй плевральной дренажной трубки или срочной торакотомии.

Если острый гемоторакс не может быть адекватно дренирован плевральными дренажными трубками, он, вероятно, свернулся. При свернувшихся гемотораксах обычно необходимо хирургическое дренирование, чтобы легкое расправилось и кровотечение остановилось. Кроме того, невозможно установить вероятность продолжающегося кровотечения в присутствии свернувшегося гемоторакса. Традиционно, оперативный дренаж достигается то-ракотомией, но у отдельных устойчивых пациентов также может быть возможна видеоассистированная торакоскопическая операция для удаления остатка недренируемой крови и определения наличия или отсутствия продолжающегося кровотечения.

Типичный, не имеющий ответа вопрос, который задается на занятиях с ординаторами и студентами: «Сколько крови можно безопасно оставить в плевральной полости?» Ясно, что плевральные дренажные трубки не могут эвакуировать из плевральной полости всю кровь до последней капли. С другой стороны, многочисленные исследования показали, что недостаточное дренирование плевральной полости четко связано с более поздним развитием эмпием. Этот парадокс, вероятно, связан с системными и местными воспалительными ответами.

В экспериментальных исследованиях у собак с простыми гемотораксами или с небольшими повреждениями легкого плевральная полость быстро очищалась от крови. Напротив, у животных, у которых были плевральные или системные воспалительные состояния, этого не присходило. Таким образом, травмированное легкое и грудная стенка формируют воспалительную среду. Стерильные образцы плевральной жидкости от травмированных пациентов изобильно представлены широким спектром воспалительных медиаторов. Они могут активизировать некоторые функции нейтрофилов, одновременно подавляя жизненно важные антибактериальные функции, такие как фагоцитоз. Таким образом, сопровождающее клиническую травму воспаление может влиять на действия плевральной полости с оставшейся кровью и ее реакцией на инокуляцию.

Кроме того, у пациентов часто снижается температура в ответ на эвакуацию подозреваемой эмпиемы, которая оказывается стерильной в культуре. Такие находки могут отражать клинический ответ на удаление воспалительных продуктов из зрелого стерильного гемоторакса, а не недостаточность микробиологической техники культурирования. В нашем опыте желчь в плевральной полости у пациентов с проникающими торакоабдоминальными ранениями, вовлекающими печень, также вызывает интенсивную плевральную реакцию. При отсутствии точных подтверждений обратного, мы продолжаем защищать агрессивное дренирование плевральной полости и отведение желчи из плевральной полости настолько полно, насколько это возможно. Это может потребовать установки околопеченочного дренажа, ушивания диафрагмы и декомпрессии желчного дерева, а также плеврального дренажа.

Немедленное выделение более литра крови из плевральной полости должно сигнализировать о потенциальной потребности в срочной торакотомии. Однако пациенты, которые остаются стабильными, с минимальным отделяемым крови из плевральной дренажной трубки или его отсутствием, при полной эвакуации плевральной полости по данным рентгенограммы, и не имеющие никаких других показаний к операции, могут наблюдаться с прикроватным мониторингом. Иногда такие пациенты могут обращаться за медицинской помощью в поздние сроки, и большое количество отделяемого может отражать медленное накопление крови в плевральной полости, а не быстрое активное кровотечение.

Постоянное кровотечение из плевральной дренажной трубки — другое показание для торакотомии. Как и при выжидательном лечении других состояний с продолжающимся кровотечением, в некоторый момент продолжающаяся потеря крови становится основной угрозой жизни, и риски переливания и коагулопатии начинают перевешивать риски операции. Общий принцип обоснования показаний, это продолжающееся отделение по плевральной дренажной трубке 500-1000 мл крови за определенный промежуток времени, например, 200 мл/час в течение четырех часов. При увеличении отделяемого по плевральной дренажной трубке, также может потребоваться ранняя операция. Основная проблема при лечении этих пациентов — трудность следовать согласованному алгоритму оперативного вмешательства в отношении объема кровотечения.

Искушение подождать «еще часок» или допустить потерю «всего еще 200 мл крови» увеличивает, а не уменьшает заболеваемость и смертность от внутригрудного кровотечения. Наконец, пристальное наблюдение должно также включать повторные рентгенограммы, чтобы гарантировать, что не развивается свернувшийся гемоторакс и не это является причиной уменьшения отделяемого по плевральной дренажной трубке.

Рассматривая стоимость и риски переливания крови, мы также твердо отстаиваем сбор и аутогемотрансфузию отделяемого из плевральной дренажной трубки при любом умеренном или большом гемотораксе. Так как максимальная потеря крови часто происходит немедленно после установки плевральной дренажной трубки, аппарат для сбора должен быть доступен в отделении неотложной помощи и использоваться всякий раз, когда есть подозрение, что может дренироваться большой острый гемоторакс. В идеале такие системы имеют возможность присоединения к существующим используемым устройствам для сбора, вместо совершенно отдельных устройств.

Это может позволить использовать аутогемотрансфузии даже в ситуациях, когда не ожидалось большого гемоторакса. Наш опыт также состоит в том, что аутогемотрансфузия крови из плевральных дренажных трубок уменьшает коагулопатию и воспалительный ответ на повреждение, которые часто отмечаются у этих пациентов.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Гемоторакс

Гемоторакс – одно из заболеваний, вызванных осложнениями открытой или закрытой травмы грудной клетки. Такое состояние крайне опасно и требует немедленного оказания медицинской помощи.

Что такое Гемоторакс

Гемоторакс – патология, выраженная скоплением крови в плевральной полости. Как правило, причиной гемоторакса становятся разрывы сосудов тканей легкого или грудной клетки. В этом случае объем кровоизлияния может достичь двух и более литров. При обширном заболевании наблюдается нарушение целостности межреберных артерий, иногда – аорты или других крупных сосудов грудной клетки.

Важно! Обширный гемоторакс сопровождается большой кровопотерей, постепенно нарастающим сдавливанием легкого и развитием дыхательной недостаточности.

В зависимости от причин возникновения гемоторакс классифицируется следующим образом:

- Травматический – вызван внутренним повреждением области грудины вследствие проникающего ранения, переломе ребра либо сильным ушибом. Травма этой категории характеризуется повреждением сосудов в пространстве между двумя ребрами, в результате которого кровь вытекает в плевру.

- Патологический – возникает при аневризме аорты, туберкулезе, легочном абсцессе, раке плевры или легких.

- Ятрогенный – протекает на фоне осложнений, вызванных последствиями оперативного вмешательства в плевру.

В зависимости от длительности кровотечения гемоторакс может быть:

В соответствии с объемом кровопотери выделяют несколько видов этой патологии:

- малый – до 500 мл;

- средний – до 1 л (кровяной уровень достигает нижнего края IV ребра);

- субтотальный – до 2 л (скопление крови фиксируется на уровне II ребра);

- тотальный – свыше 2 л (кровь полностью заполняет легкое).

Причины возникновения

В большинстве случаев возникновение гемоторакса обусловлено полученной травмой: скопление крови в плевральной полости в 60% случаев вызвано проникающими ранениями грудной клетки, в 8% – повреждениями непроникающего характера.

Основные причины гемоторакса:

- повреждения тканей вследствие перелома ребер;

- огнестрельные и ножевые ранения;

- тупые раны, полученные в результате ушибов, и приведшие к разрыву кровеносных сосудов;

- разрыв аневризмы аорты;

- туберкулез легких;

- злокачественные процессы, протекающие в легких;

- торакоцентез;

- абсцесс легкого;

- осложнения после оперативного вмешательства;

- нарушения функций свертывающей системы;

- дренирование плевральной полости;

- некорректно выполненная катетеризация центральных вен.

Важно! Поступившая в плевральную полость кровь сдавливает легкое, что приводит к дыхательной дисфункции.

Симптомы и признаки

Малый гемоторакс сопровождается кашлем, дыхательным дискомфортом и незначительной одышкой. Эти симптомы никак не отражаются на активности пациента.

Для среднего гемоторакса характерна более выраженная клиника:

- состояние средней степени тяжести;

- интенсивный кашель;

- заложенность в грудной клетке;

- сильная одышка, нарастающая при физических нагрузках.

Симптомы субтотального и тотального гемоторакса схожи между собой, но в то же время различаются степенью выраженности:

- цианотичное окрашивание слизистых оболочек и кожных покровов;

- гемодинамические нарушения и дыхательная недостаточность, обуславливающие крайне тяжелое состояние;

- одышка, вызываемая даже незначительной физической нагрузкой;

- резкая гипотония;

- головокружения;

- ощущения слабости;

- частый нитевидный пульс;

- сильный кашель;

- боли в груди;

- возникновение удушья в положении лежа.

Какой врач лечит

Лечением гемоторакса занимается пульмонолог.

Методы диагностики

Основные диагностические исследования:

- обследование пациента на наличие травмы, раны;

- рентген;

- МРТ или КТ (при необходимости);

- пункция плевральной полости для выявления нагноения (проба Петрова);

- проба Рувилуа – Грегуара.

Записавшись в «Клинику Здоровья на Курской», пациент пройдет необходимую диагностику: МРТ, КТ, УЗИ, после чего будет сразу же направлен к врачу для разработки эффективной программы лечения.

Методы лечения

Терапия гемоторакса включает несколько мероприятий:

- обработка раны грудной клетки;

- купирование болевого синдрома;

- наложение швов;

- удаление крови из плевральной полости методом дренирования;

- восполнение объема потерянной крови;

- антибактериальная и противошоковая терапия.

В процессе лечения пациенту назначают анальгетики, кровоостанавливающие и противовоспалительные препараты, антисептики, антибиотики и протеолитические ферменты.

Важно! В зависимости от степени тяжести патологии проводятся оперативные вмешательства.

Результаты

Прогноз заболевания напрямую зависит от характера травмы и того, насколько своевременно было начато лечение. Вовремя назначенная терапия позволяет добиться полного восстановления у большей части пациентов. Отсутствие медицинской помощи или ее несвоевременное оказание становятся причиной развития серьезных осложнений. В запущенных случаях наступает летальный исход.

Реабилитация и восстановление образа жизни

В реабилитационный период пациенту необходимо следующее:

- регулярный осмотр у врача;

- правильное питание;

- ведение здорового образа жизни;

- систематические занятия плаванием и дыхательной гимнастикой;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний, аневризмы и туберкулеза.

Образ жизни при Гемотораксе

Людям с гемотораксом необходимо избегать ситуаций, способных привести к травме грудной клетки. Появление первых признаков кровотечения в плевральной полости требует немедленного обращения к врачу.

Источник