Гангрена влажная — симптомы и лечение

Что такое гангрена влажная? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Азатяна Кярама Арутюновича, флеболога со стажем в 9 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Влажная гангрена — это процесс омертвения ткани, органа или части тела, вызванный нарушением кровообращения из-за травм или патологий сосудов. Выражается в побледнении кожи, появлении длительно заживающих язв и др. Отличается обильным отделяемым из раны и отёком органа или конечности.

По причине возникновения патологию разделяют на две группы:

- возникшую от внутренних причин (заболеваний сосудов);

- возникшую в результате внешнего воздействия (травмы, ранения, инфекции, ожогов или обморожения).

Механизм развития гангрены связан с острой ишемией — нарушением оттока крови и/или лимфы. Это может произойти при механическом сдавлении сосудов и воспалении мягких тканей, лёгких, кишечника, кожи, матки или молочной железы. Однако основной причиной влажной гангрены является флеботромбоз — закупорка венозной системы.

Тромбоз возникает при застое крови, повреждении внутреннего слоя сосуда, тромбофилии (повышенной свёртываемости крови), сепсисе или при сочетании этих причин.

Ключевую роль в формировании тромба играет активное свёртывание крови. В ходе этого процесса образуется белок фибрин, который становится «каркасом» для строительства тромба [3] .

Развитию влажной гангрены способствуют гнилостные микроорганизмы, разлагающие и разжижающие мёртвую ткань. К таким бактериям относят анаэробы, бактероиды, дизентерийную амёбу, фузиформные бактерии, палочку путрификус, палочку спорогенес и др. Такая гангрена встречается в тканях и органах с большим содержанием крови, лимфы и тканевой жидкости [11] .

К другим факторам риска, способствующим образованию влажной гангрены, относят:

- ожирение;

- атеросклероз;

- декомпенсацию сахарного диабета (повышение уровня глюкозы в крови, не поддающееся коррекции);

- эндокринные и онкозаболевания;

- облитерирующий тромбангиит;

- хронические заболевания вен (например, варикоз, сосудистые звёздочки, венозная мальформация);

- снижение иммунитета [11][13] .

Ежегодно острая ишемия нижних конечностей, как основная причина гангрены, развивается у 140 млн человек в мире [17] . Среди женщин такой диагноз встречается в 2 раза реже, чем среди мужчин. Причём чаще этот диагноз устанавливают мужчинам 60-64 лет и женщинам 80-84 лет. 25 % таких пациентов проводится ампутация ноги, 25 % умирают, а у оставшихся 50 % в процесс вовлекается вторая нога [12] .

Симптомы влажной гангрены

Симптомы причинной болезни всегда предшествуют признакам гангрены.

Проявления тромбоза, как основной причины влажной гангрены, зависят от места расположения тромба, длительности болезни, характера и распространённости поражения венозного русла. Чаще тромб образуется в глубоких венах конечностей.

На начальных этапах тромбоза нижних конечностей симптоматика бывает стёртой или вообще не проявляется. К явным признакам болезни относят:

- отёк конечности или её части;

- синюшность кожи и выраженность подкожных вен;

- распирающую боль в ноге;

- боль по ходу магистральных сосудов [3] .

Отличительные признаки тромбоза глубоких вен верхних конечностей включают отёк руки, лица и шеи.

Характерные симптомы влажной гангрены:

- бледная, холодная кожа из-за нарушения кровообращения и спазма капилляров;

- слабый пульс на поражённой конечности или его отсутствие;

- изменение цвета кожи от синюшного и тёмно-фиолетового до чёрного — признак омертвения ткани;

- появление на коже дефектов, которые не заживают более 2-3 недель;

- обильное отделяемое из ран в виде светлой жидкости, сукровицы или гноя;

- неприятный запах повреждения из-за присоединения инфекции;

- отёк и припухлость тканей при нарушении оттока крови и лимфы;

- боль в поражённом участке в начале болезни — признак воспаления;

- полное отсутствие чувствительности на запущенных стадиях — признак омертвения нервных окончаний;

- системные нарушения: падение артериального давления ниже 100 мм рт. ст., высокая температура тела (38-42 °C), недомогание и общая слабость [4] .

Патогенез влажной гангрены

Жизнеспособность органа и ткани зависит от работы сердечно-сосудистой системы: её основной, транспортной функции [5] .

Сердце и кровеносные сосуды снабжают организм кровью. С её притоком к органам и тканям поступает кислород и питательные вещества, а при оттоке кровь переносит углекислый газ и продукты метаболизма в лёгкие, почки, печень и другие органы-фильтры.

Нарушение транспортной функции ведёт к нарушениям микроциркуляции. Это происходит под воздействием одного или нескольких факторов. Среди них большое значение имеют:

- коллапс — внезапная сердечно-сосудистая недостаточность из-за отёка (избыточного накопления межтканевой жидкости и набухания эндотелия), повышенного слипания эритроцитов и тромбоцитов;

- образование лейкоцитарных пробок;

- повышение вязкости крови;

- формирование тромбов (сгустков крови) и эмболов (фрагментов тканей, бактерий и продуктов их жизнедеятельности);

- различные внешние факторы, например бактериальные токсины при инфицировании трофических язв.

Все эти изменения нарушают обмен веществ в органе или части тела, что ведёт к гибели клеток, некрозу (омертвению ткани) и гангрене [9] .

При влажной гангрене в основном нарушается механизм оттока, поэтому наблюдается отёк конечности или органа и обильные выделения из ран.

Механизм развития влажной гангрены примерно такой:

- после травмы ноги (или другого фактора) возникает тромбоз и закупорка глубоких вен, по которым кровь должна отводиться из конечности;

- возникает застой крови в ноге, отёк конечности, боль, цвет кожи или органа сначала становится бледным, потом тёмно-синим, появляются дефекты, из которых сочится жидкость, иногда присоединяется инфекция;

- отёк тканей сжимает и сдавливает артерии, нарушая приток крови и питательных компонентов;

- развивается некроз клеток, тканей и органов [6] .

Классификация и стадии развития влажной гангрены

Выделяют три типа гангрены:

- сухая — некроз ткани без выраженной инфекции и воспаления;

- влажная (гнилостная) — некроз с гнилостным распадом тканей;

- газовая — серьёзное осложнение, вызванное анаэробными микробами, с признаками сепсиса и интоксикации (высокой температурой и артериальным давлением, одышкой, слабостью, спутанностью сознания и др.) [2] .

Согласно классификации российского хирурга А. В. Покровского, влажная гангрена является последней стадией нарушения кровообращения конечности или органа [1] .

Фактически речь идёт о декомпенсации кровообращения, поскольку на IV стадии в поражённые ткани поступает мало кислорода, который может обеспечить нормальное потребление питательных веществ.

Классификация WIfI (Wound — язва, Ischemia — ишемия, foot Infection — инфицирование стопы) позволяет соотнести степень трофических нарушений и гангрены с ориентировочным объёмом лечения [7] .

Осложнения влажной гангрены

Влажная гангрена — опасное состояние, угрожающее жизни пациента. Промедление лечения чревато серьёзными осложнениями: увеличением раны, распространением инфекции, бактериальным эндокардитом, лёгочной недостаточностью и сепсисом.

Распространение гангрены сопровождается разрушением глубжележащих тканей. Токсины и вредные вещества, которые высвобождаются при распаде и некрозе, отравляют организм. Если процесс не остановить, пациент может лишиться конечности или органа, став инвалидом, или вовсе умереть [9] .

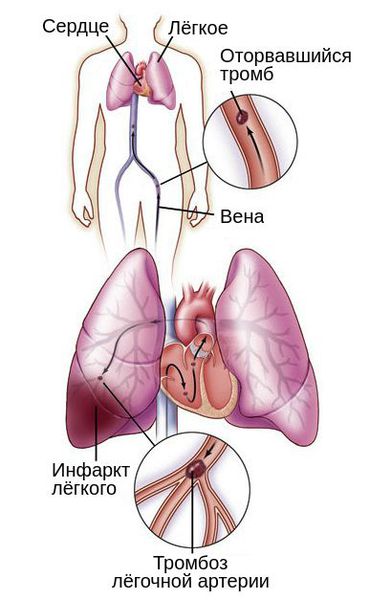

Тромбоз вен, как причина нарушения оттока крови, может стать причиной другого серьёзного осложнения — тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). Такое нарушение связано с миграцией тромба в систему лёгочных артерий. Из-за периодического изменения венозного оттока во время ходьбы, кашля или акта дефекации тромб может оторваться и закрыть просвет важных сосудов полностью или частично.

В зависимости от размера тромба закупориваются артерии различного диаметра: от сегментарных ветвей до лёгочного ствола. Тромбоз мелких веток обычно не приводит к расстройству кровообращения и дыхания, но может вызвать инфаркт участка лёгкого и пневмонию. Тромбоз лёгочного ствола заканчивается внезапной смертью.

Лёгочный инфаркт, который вызывает боль в груди, кашель, кровохарканье и образование жидкости в грудной клетке, развивается не всегда. Это осложнение относится к поздним проявлениям ТЭЛА и проявляется через несколько дней после дебюта болезни [3] .

Диагностика влажной гангрены

Диагноз влажной гангрены основывается на данных опроса, объективного осмотра, оценки распространённости процесса, состояния периферического кровотока и нервной передачи.

При опросе пациенты жалуются на длительно незаживающие раны стопы или голени с обильным выделением жидкости, образование волдырей с бурым или светлым содержимым и иногда неприятным запахом.

Важно уточнить, как давно возникли раны: они могут не заживать от нескольких недель до 2-6 лет. На скорость заживления влияют сопутствующие болезни: сердечная и дыхательная недостаточность, сахарный диабет, онкозаболевания и др. [10]

При осмотре врач обращает внимание на:

- состояние и цвет кожи (сухая или влажная, бледная, розовая или синюшная);

- объём конечностей (есть ли отёк);

- их температуру (холодные, тёплые или горячие);

- состояние ногтей — онихомикоз может являться дополнительным источником инфекции.

Периферическое кровоснабжение первично оценивается по пульсу: чем слабее удары, тем хуже состояние поражённой области.

Периферическая иннервация оценивается путём определения тактильной, вибрационной чувствительности и/или сухожильных рефлексов: чем слабее реакция пациента на раздражители, тем хуже прогноз для сохранения органа или конечности [10] .

О состоянии костных структур сложно судить без дополнительных методов исследования. Изначально можно определить только форму суставов, деформацию конечностей, объём движений и боль, возникающую в суставе.

Дополнительные методы исследования расположены в порядке значимости:

- УЗГД — ультразвуковое дуплексное сканирование артерий и вен. Безвредный метод диагностики. Позволяет выяснить, нарушено ли кровообращение в конечности или органе. Проводится в кабинете ультразвуковой диагностики. Во время процедуры пациент лежит на спине или стоит.

- Лабораторное обследование. С его помощью можно выявить системные заболевания, оценить общую тяжесть состояния и предполагаемый объём лечения. Для диагностики необходим клинический анализ крови, определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), развёрнутая коагулограмма (состояние свёртывающей системы крови), общий (клинический) анализ мочи и развёрнутый биохимический анализ крови. Для влажной гангрены характерны системные изменения: повышение СОЭ, лейкоцитов, D-димера и фибриногена, снижение АЧТВ, МНО, общего белка и т. д.

- Электрокардиограмма. Позволяет оценить состояние сердца. Проводится лёжа. На грудную клетку пациента накладываются специальные электроды, которые регистрируют электрическую активность сердечной мышцы — миокарда. Эта информация распечатывается на бумажной ленте в виде кардиограммы, отражающей работу сердца.

По данным этих исследований врач принимает решение о тактике лечения, его объёмах и необходимости других дополнительных методов исследования:

- МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография. Может потребоваться для уточнения уровня и степени поражения сосудов при выявлении проблемы на УЗИ.

- Ангиография — определяет проводимость сосудов.

- Бактериологическое исследование раневой инфекции. Позволяет установить тип бактерий и их чувствительность к антибиотикам [10] .

- Рентгенография — оптимальный метод оценки состояния костей и суставов. С его помощью выявляются очаги разрушения [10] .

Дифференциальную диагностику влажной гангрены нужно проводить с другими состояниями:

- лимфатическим отёком и лимфедемой (слоновостью);

- хронической сердечной и почечной недостаточностью в стадии декомпенсации;

- острой печёночной недостаточностью и циррозом печени;

- липедемой («жировым отёком»).

Лечение влажной гангрены

Лечение влажной гангрены всегда комплексное. Оно состоит из ряда важнейших задач, которые формируются на этапах диагностики. По показаниям может потребоваться реваскуляризация — восстановление притока и оттока крови по артериям и венам. Выбор метода реваскуляризации зависит от типа сосудистой недостаточности — артериальной и/или венозной.

Одной из причин влажной гангрены является нарушение венозного оттока, а именно тромбоз глубоких вен конечности. Такая проблема чаще требует консервативной антикоагулянтной терапии — приёма таблеток, которые рассасывают тромб. Если причина в эмболизации артерий, восстановить кровоток позволяют реконструктивные операции:

- Установка кава-фильтра — специальной системы, которая препятствует миграции тромбов из нижних конечностей к лёгким. Устанавливается в нижнюю полую вену.

- Баллонная ангиопластика — способ ликвидации суженных участков артерий, препятствующих нормальному току крови. Выполняется при помощи специальных систем.

- Стентирование — установка специальных имплантов (стентов) в область артерии, поражённой атеросклеротической бляшкой, чтобы восстановить её проходимость.

Такие операции выполняются под местной анестезией через прокол, т. е. малоинвазивным и малотравматичным способом [1] .

После восстановления кровообращения и купирования инфекционного процесса наступает восстановительный период. Он предполагает компрессионное лечение:

- Ношение трикотажа 2-3 класса компрессии в течение дня. Это могут быть бинты, чулки, перчатки, рукава и пр.

- Прерывистая пневмокомпрессия, или прессотерапия. Используется как противоотёчная терапия [3] . На пациента надеваются манжеты, в которые подаётся воздух. Манжеты постепенно нагнетают давление от периферии к центру, т. е. от пальцев стопы, усиливая отток лимфы.

Одновременно с перечисленными мерами проводится обработка раны. Она направлена на очищение и подготовку дефекта к заживлению.

Выбор метода обработки зависит от состояния раны и организма в целом. Возможны несколько вариантов:

- хирургический метод — иссечение омертвевших тканей;

- ферментный метод — наложение препаратов, расщепляющих омертвевшие ткани, например трипсина или химотрипсина;

- ультразвуковой метод — физический способ размельчения и удаления омертвевших тканей;

- комбинация нескольких методов очищения раны [10] .

При адекватной обработке и разгрузке поражённой конечности дефект начинает заживать в течение двух недель [10] .

Правильно выбрать повязку для раны — не менее важно. Чтобы поспособствовать заживлению, она должна отвечать четырём требованиям:

- поддерживать влажную среду в ране;

- контролировать объём воспалительного выпота;

- предотвращать повреждение краёв раны;

- хорошо фиксироваться, оставаться неподвижной.

Современные многокомпонентные повязки содержат все необходимые компоненты для заживления раны:

- гидрогели для создания оптимальной влажной среды на поверхности раны;

- альгинаты для устранения избыточной жидкости;

- гидроколлоиды для очищения раны от омертвевших тканей;

- ионы серебра для обеззараживания и т. д.

Для каждой стадии заживления раны существуют свои повязки. Они накладываются на 1-5 дней. На поверхности современных повязок имеются индикаторные метки, которые сигнализируют о том, что повязку пора сменить.

Прогноз. Профилактика

Если не лечить влажную гангрену или поздно обратиться к врачу, то в течение первого года 20 % больных умирают, 25 % пациентов проводится ампутация и лишь у 55 % больных есть шанс сохранить конечность или орган. Эти показатели отражают весь драматизм ситуации: угроза здоровью и жизни больных очень высока [8] .

Ампутация, как единственно возможный способ сохранения жизни пациента, показана при неэффективности комплексного лечения, увеличении раны, невозможности проведения операции, ухудшении состояния пациента и позднем обращении к врачу — развившейся гангрене.

Летальность после ампутации конечности достигает 18-20 % [9] . Это связано с пожилым возрастом пациента, наличием множества сопутствующих заболеваний и распространённостью поражения: в процесс вовлечены многие ткани конечности, инфекция носит септический характер. В таких случаях токсины и продукты распада омертвевших тканей отравляют весь организм. Несмотря на это, ампутация — единственная возможность сохранить жизнь пациенту.

Во избежание осложнений, связанных с ампутацией, операцию следует выполнять в два этапа:

- первичная ампутация — удаление омертвевших тканей, попытка восстановить кровоток и сохранить конечность;

- вторичная ампутация — проводится при неэффективности мероприятий по сохранению конечности и отсутствии положительной динамики: рана после первичной ампутации не заживает [9][14] .

При наличии гнойно-некротического очага и риске заражения крови его первичная санация должна быть выполнена до операции [10] .

Другие осложнения, связанные с лечением, возможны при критической ишемии конечности. Проводить хирургическую обработку раны в этом случае опасно: это может расширить зону некроза. Перед этим требуется провести реваскуляризацию конечности, например стентирование.

При реваскуляризации возможно развитие осложнения в виде нефропатии — нарушения работы почек. Особенно рискуют пациенты с генерализованным атеросклерозом, кальцификацией почечных артерий и хронической болезнью почек II стадии и выше [8] [15] [16] . Чтобы предупредить нефропатию, накануне и после операции пациентам из группы риска необходимо отменить метформин, петлевые диуретики и по каплям внутривенно ввести 1 л физраствора.

Профилактика влажной гангрены заключается в регулярном обследовании, контроле имеющихся заболеваний и раннем обращении к врачу при первых симптомах тромбоза или ишемии конечности. Даже небольшая на первый взгляд ранка может привести к утрате конечности.

При наследственной предрасположенности к варикозной болезни необходимо каждый год выполнять УЗИ вен нижних конечностей и консультироваться с флебологом. В профилактических целях врач может назначить ношение компрессионного белья: это позволит избежать образования тромбов и прогрессирования хронических заболеваний вен.

При сахарном диабете важно корректировать уровень глюкозы в крови, ежегодно выполнять УЗИ органов брюшной полости, артерий и вен нижних конечностей, а также правильно ухаживать за кожей ног:

- наносить питательные и смягчающие кремы;

- обрабатывать сухие мозоли и ногтевые пластины;

- носить ортопедическую обувь.

Источник