Медицинские интернет-конференции

Языки

Алгоритм выбора местноанестезирующего препарата для пациентов различных групп риска

Погосян Б.К., Абдуллаев Ш.И.

Резюме

В статье обсуждается проблема выбора препарата для местной анестезии с точки зрения предотвращения развития побочных реакций, связанных с его клиническим применением, приводятся основные правила подбора препарата в группах риска.

Ключевые слова

Статья

Научные руководители: асс., к.м.н. Петрова А.П., асс. Венатовская Н.В.

Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена тем, что при отсутствии сбора анамнеза перед введением местной анестезии возможны побочные реакции у пациента, что может привести к осложнениям вплоть до летального исхода.

Цель: определить методику подбора местноанестезирующего препарата у пациентов, относящихся к различным группам риска.

Задачи:

1. Изучить классификацию местных анестетиков и их фармакологические свойства

2. Правильно подобрать местный анестетик на основе анамнеза и аллерготеста у пациентов, относящихся к различным группам риска

Материалы и методы. Был проведен анализ научных статей на русском и английском языках, библиотечных источников, кандидатских диссертаций по теме алгоритм выбора местноанестезирующего препарата для пациентов с группой риска.

Результаты и обсуждение. Верно подобранное анестезиологическое руководство уменьшает риск возникновения угрожающих жизни неотложных состояний на амбулаторном стоматологическом приеме. Повышение качества, эффективности и безопасности стоматологической помощи неразрывно связано не только с дальнейшим совершенствованием мануальных навыков, но и с формированием у врачей-стоматологов профессиональной компетентности [1].

Классификация местных анестетиков и механизм действия.

В зависимости от промежуточной цепи МА делятся на эфиры и амиды. Первая группа местных анестетиков (группа эфиров) включает сложные эфиры бензойной кислоты (кокаин, Бенкаин), сложные эфиры парааминобензойной кислоты (прокаин, бутамбен), сложные эфиры аминобензойной и бензойнойкислот (тетракаин). Эфирные МА абсолютно нестабильны в растворах и в организме стремительно гидролизуются псевдохолинэстеразой и некоторыми другими эстеразами. Один из продуктов гидролиза – парааминобензойная кислота, способна порождать аллергические реакции. Период полувыведения в плазме у этих веществ весьма небольшой, по этой причине их разделение в тканях недостаточно исследовано.

Ко второй группе МА (группа амидов) относят амиды гетероциклической и ароматической кислот, амиды ароматических аминов – анилиды (лидокаин, бупивакаин, мепивакаин, ропивакаин и др.). Амидные МА сравнительно стабильны в растворе и медленно гидролизуются микросомальными ферментами печени. Скорость метаболизма различных препаратов крайне вариабельна: прилокаин – самый быстрый метаболизируемый препарат, бупивакаин – самый медленный. Незначительное число веществ выводится в не модифицированном виде почками. Существенная часть МА уже после введения действует в системный кровоток. Количество всосавшегося препарата и его пиковая концентрация в плазме зависят от дозы и присутствия в растворе вазоконстриктора (особенно при проводниковой и инфильтрационной анестезии). Одна и та же доза МА связана с различным риском токсического воздействия и зависит от методики анестезии, уровня васкуляризации тканей и взаимодействия с липидами тканей. Анестетики стремительно всасываются через слизистые оболочки. Связывание МА с белками плазмы оказывает большое влияние на фармакокинетику и фармакодинамику. Анестетики группы эфиров соединяются с белками плазмы несущественно ( В среднем:

Источник

Фармакодинамика лекарственных средств используемых для местного обезболивания

Местные анестетики (МА) обратимо ингибируют образование и распространение импульса в нервах. Такое воздействие на чувствительные (афферентные) нервы позволяет безболезненно выполнять хирургические или стоматологические операции.

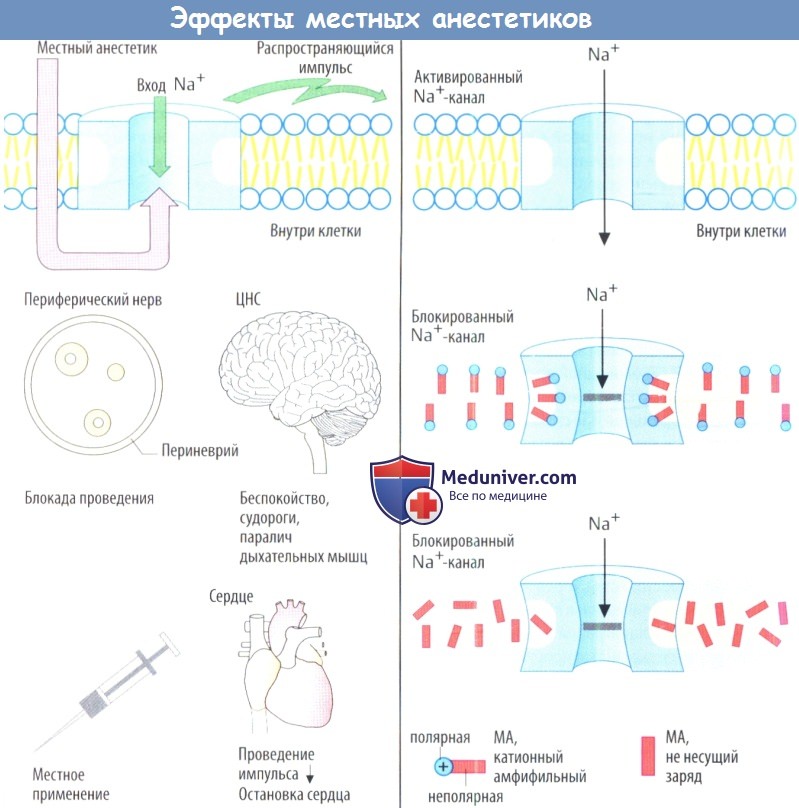

а) Механизм действия местных анестетиков. Проведение импульса по аксону происходит в форме ПД. Изменение потенциала вызывает открытие (активацию) белковых Na + -каналов, через которые происходит быстрое поступление Na* внутрь клетки. Na + движется по градиенту концентрации, т.к. концентрация Na + снаружи клетки равна 150 ммоль/л, а внутри клетки — приблизительно 7 ммоль/л. МА ингибируют этот быстрый приток Na + , вследствие чего блокируется возникновение и распространение возбуждения.

Большинство МА представляет собой катионные амфифильные соединения. Это физико-химическое свойство способствует встраиванию молекул МА между полярными и неполярными доменами мембран. Они находятся в фосфолипидах мембран, а также в белковых ионных каналах. Имеются доказательства, что при присоединении МА к белкам каналов блокируются Na + -кaнaлы. МА действуют в цитозоле. Это означает, что препарат должен сначала проникнуть через клеточную мембрану.

Местноанестезирующими свойствами также обладают и незаряженные вещества. Это позволяет предположить, что такие молекулы связываются с неполярной областью белкового канала или гидрофобной областью липидов мембраны.

Побочные эффекты, обусловленные механизмом действия. Поскольку местные анестетики (МА) блокируют поступление Na + не только в чувствительные нервы, но и в другие возбудимые ткани, их вводят локально. Угнетение возбуждающих процессов в сердце, хотя оно и нежелательно во время местной анестезии, позволяет использовать местную анестезию (МА) при аритмиях сердца.

б) Виды местной анестезии. Местные анестетики (МА) применяют по-разному, в т. ч. путем пропитывания тканей (инфильтрационная анестезия) или инъекции раствора рядом с ветвью нерва, содержащей волокна, идущие от области, которую необходимо обезболить (проводниковая анестезия, спинальная анестезия сегментарных задних корешков), или аппликации на поверхность кожи либо слизистой оболочки (поверхностная анестезия). В каждом случае местный анестетик (МА) диффундирует к нервам из депо, образовавшегося в ткани или на коже.

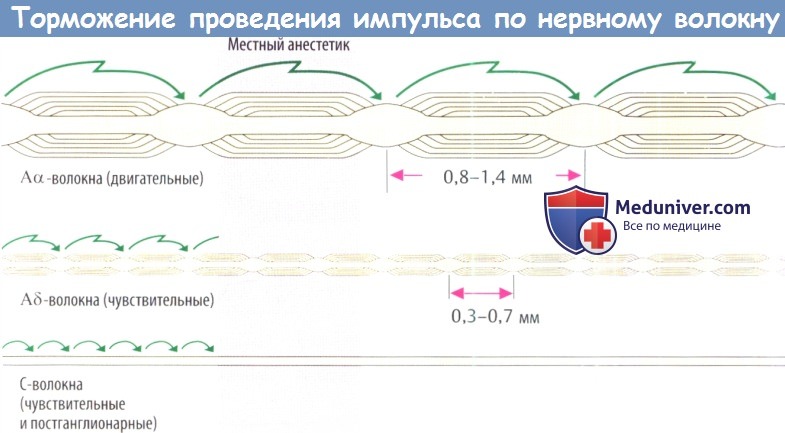

Высокая чувствительность сенсорных нервов низкая чувствительность двигательных нервов. Проведение импульса в сенсорных нервах ингибируется при концентрации ниже той, что необходима для достижения соответствующего эффекта в двигательных волокнах. Это различие может быть связано с более высокой частотой импульсов и более длительной продолжительностью ПД в ноцицептивных волокна по сравнению с двигательными волокнами. С другой стороны, это может быть связано с толщиной чувствительных и двигательных нервов, а также с расстоянием между перехватами Ранвье. При скачкообразном проведении импульса деполяризуется только мембрана в области перехвата Ранвье.

Поскольку деполяризация может происходить даже после блокады 3 или 4 колец узловых перехватов Ранвье концентрация препарата, необходимая для достижения блокады двигательных волокон, должна быть выше.

Это объясняет, почему сенсорные стимулы, которые проводятся с помощью миелинизированных А волокон, блокируются позже и в меньшей стелени чем сигналы, проводимые с помощью немиелинизированных С-волокон. Поскольку вегетативные постганглионарные волокна не имеют миелиновой оболочки, они блокируются местным анестетиком (МА). В результате в области анестезии расширяются кровеносные сосуды, т.к. снижается влияние симпатической нервной системы. Такое локальное расширение сосудов нежелательно.

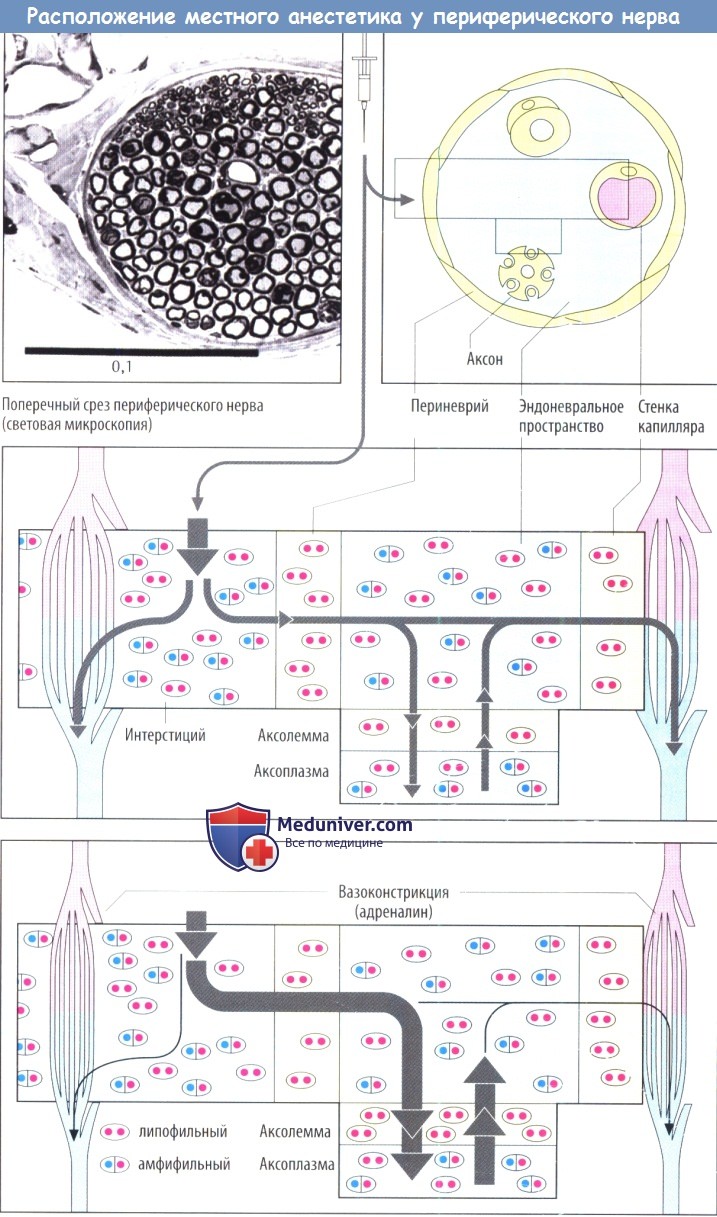

в) Диффузия и эффекты местного анестетика (МА). При диффузии из места инъекции (из интерстициального пространства соединительной ткани) к аксону чувствительного нерва местный анестетик (МА) должен пройти через периневрий. Многослойный периневрий образован клетками соединительной ткани, связанными между собой с помощью плотных контактов и, следовательно, образующими плотный липофильный барьер.

Большинство местных анестетиков (МА), используемых в клинической практике, — третичные амины. При pH интерстициальной жидкости они находятся частично в нейтральной жирорастворимой форме (символически изображается в виде частицы с двумя красными точками) и частичнов протонированной форме, т. е. как амфифильный катион (символически изображается в виде частиц с одной синей и одной красной точками). Незаряженная форма проникает в периневрий и поступает в эндоневральное пространство, где часть молекул препарата снова приобретает положительный заряд в соответствии с локальным значением pH.

Аналогичный процесс происходит, когда лекарственное средство проникает через мембрану аксона (аксолемму) в аксоплазму, где и оказывает свое действие на Na + -канал, и снова при диффузии из эндоневрального пространства через нефенестрированный эндотелий капилляров в кровь.

Таким образом, концентрация местного анестетика (МА) в зоне его действия определяется скоростью проникновения в эндоневрий и аксоплазму и скоростью диффузии в капиллярную кровь. Для быстрого увеличения концентрации препарата должен быть соответственно высокий градиент концентрации между депо препарата в соединительной ткани и эндоневральном пространстве. Введение растворов низкой концентрации не даст эффекта. Однако следует избегать и слишком высоких концентраций из-за опасности интоксикации вследствие слишком быстрого попадания в системный кровоток.

Для обеспечения достаточно длительного местного эффекта при минимально выраженном системном действии с местного анестетика (МА) вводят вазоконстриктор (адреналин, реже — норадреналин или производные вазопрессина), который ограничивает распространение препарата из места его введения. Это обусловлено уменьшением диффузии препарата из эндоневрального пространства в капиллярную кровь.

Кроме того, добавление вазоконстриктора помогает создать относительную ишемию в операционном поле. К возможным недостаткам сосудосуживающих препаратов катехоламинового типа относятся реактивная гиперемия после «вымывания» вазоконстриктора и стимуляция сердечно-сосудистой системы при попадании адреналина в системный кровоток. Вместо адреналина в качестве вазоконстриктора используется аналог вазопрессина — фелипрессин. Этот препарат в меньшей степени вызывает реактивную гиперемию, не обладает аритмогенным свойством, но создает опасность коронароспазма. Вазоконстрикторы не должны применяться для местной анестезии пальцев рук и ног.

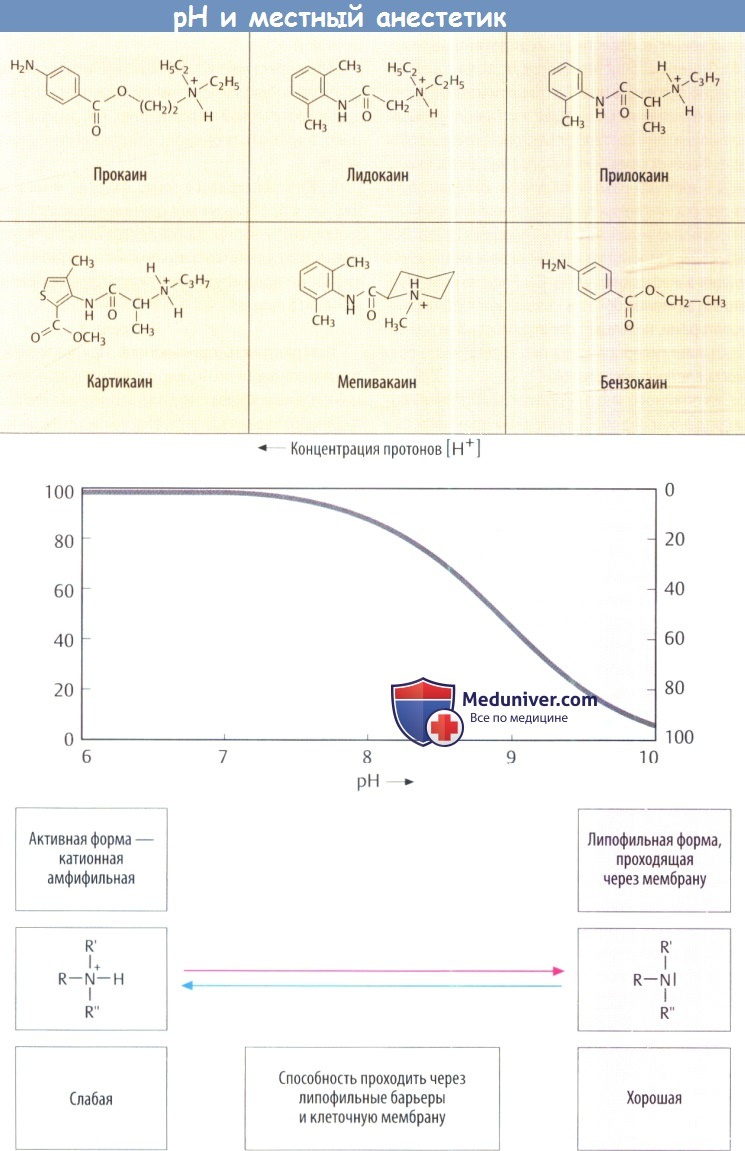

г) Химическая структура. Местные анестетики (МА) имеют сходную химическую структуру. Как правило, это вторичные или третичные амины. Азот связан через промежуточную углеродную цепь с липофильной группой, которая чаще всего представлена ароматическим кольцом.

Аминная функция означает, что местный анестетик (МА) в зависимости от рКa и фактического значения pH существуют в виде либо нейтрального амина, либо положительно заряженного катиона аммония, рКa типичных местных анестетиков (МА) составляет 7,5-9,0. В протонированной форме молекула содержит как полярный гидрофильный фрагмент (протонированный азот), так и неполярный липофильный фрагмент (ароматическое кольцо), т. е. обладает амфифильными свойствами.

В зависимости от значения рКa при физиологическом значении pH от 50 до 5% препарата присутствуют в незаряженной липофильной форме. Эта фракция имеет важное значение, т. к. представляет собой форму местного анестетика (МА), проходящую через липидный бислой мембраны. Для проявления эффекта незаряженные молекулы препарата должны превратиться в катионную амфифильную форму.

д) Местные анестетики (МА), используемые в клинике, — сложные эфиры или амиды. Местные анестетики (МА) эфирного типа инактивируются в тканях эстеразами. Это служит их преимуществом, т. к. снижает опасность системной интоксикации. С другой стороны, высокая скорость метаболизма сокращает продолжительность действия препарата.

Прокаин не используется для поверхностной анестезии, т. к. скорость его инактивации выше скорости проникновения в дерму или слизистую оболочку. В мепивакаине азот, который обычно расположен на конце боковой цепи, содержится в циклогексановом кольце.

Лидокаин разрушается в первую очередь в печени путем окислительного N-деалкилирования. Для эффективной местной анестезии используют 0,25— 1% растворы. Для местной анестезии применяют 5% мази. Лидокаин также используется в качестве ан-тиаритмического средства. Прилокаин и картикаин подвергаются окислительному N-деалкилированию лишь частично, т. к. в обеих молекулах имеется заместитель на углеродном атоме, прилегающем к группе азота. В молекуле картикаина имеется карбоксиметильная группа в тиофеновом кольце. В этом положении происходит расщепление сложного эфира с образованием полярной группы -СОО-, утратой амфифильности и образованием неактивного метаболита.

Бензокаин — представитель группы МА, не имеющих атома азота, который мог бы протонироваться при физиологическом значении pH. Он используется исключительно в качестве поверхностного анестезирующего средства.

Еще одно средство, используемое для поверхностной анестезии, — незаряженный полидоканол, который имеет формулу:

Н3С-(СН2)11—(О—СН2 —СН2)9-OH.

Он состоит из гидрофобных и гидрофильной частей. В высоких концентрациях полидоканол токсичен и используется для облитерации (варикозно-расширенных вен пищевода при циррозе печени).

е) Побочные эффекты местных анестетиков (МА). В клетке местный анестетик (МА) влияет на быстрые Na + -каналы, открытие которых иницирует образование ПД. Местные анестетики (МА) блокируют эти каналы. Быстрые Na + -каналытакже функционируют и в других возбудимых тканях, включая нервные клетки головного мозга и мышц, клетки специализированных проводящих тканей сердца. Поэтому действие местных анестетиков (МА) не ограничивается нервной тканью. Эти препараты не обладают органоспецифичностью.

Соответственно при быстром введении или попадании в циркуляцию слишком высоких концентраций местного анестетика (МА) развиваются серьезные побочные эффекты. В сердце нарушается проведение импульса, что приводит к АВ-блокадам или, в худшем случае к угнетению автоматизма желудочков. Нарушается функция различных отделов ЦНС, что вызывает потерю сознания и развитие судорог. Поскольку специфических антидотов для местных анестетиков (МА) не сущестует, следует немедленно начинать симптоматическое лечение. При наличии признаков торможения сердечной деятельности необходимо ввести в/в адреналин. При нарушении деятельности ЦНС следует ввести противосудорожные препараты, например, в/в диазепам.

Зиконотид — новый антиноцицептивный препарат для местного применения. Это синтетический аналог конотоксина, с помощью которого морские улитки с колпаковидной раковиной парализуют свою добычу. Этот эффект обусловлен блокадой нейрона Са 2+ -каналов N-типа. При сильной хронической боли зиконотид можно вводить через интратекальный тетер в спинной мозг, где он блокирует передачу импульсов в задний рог. Зиконотид плохо переносится и вызывает побочные эффекты со стороны ЦНС, поэтому его используют в крайнем случае.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник