Эвентрация

Эвентрация — это выход внутренних органов через отсутствующий или поврежденный участок брюшной стенки. Проявляется видимым дефектом тканей, выпадением сквозь него абдоминальных органов, локальной и разлитой болезненностью брюшной полости, диспепсией, нарастающей интоксикацией. Диагностируется с помощью физикального осмотра, УЗИ внутренних органов, электроэнтерографии, торакальной рентгенографии. При неполной эвентрации возможно консервативное ведение с использованием плотного бандажа, в остальных случаях необходима реконструктивная пластика брюшной стенки.

МКБ-10

Общие сведения

Эвентрация — редкая хирургическая патология, при которой из-за образования сквозного дефекта брюшины, мышечного-апоневротического слоя, подкожной клетчатки, кожи брюшная полость разгерметизируется и внутренние органы выходят за ее пределы. Реже повреждение бывает непроникающим с выходом внутренностей под кожу.

Большинство эвентраций имеют травматическое происхождение, их распространенность особенно возрастает во время войны – по данным военных хирургов, заболевание выявляется у 14-23% пострадавших с ранениями живота. Расхождение швов на 10-20 сутки после лапаротомии отмечается у 0,5-3% пациентов. Распространенность эвентрации при экстренных абдоминальных операциях 10 раз выше. В 49% случаев в рану выходит большой сальник, в 29% — тонкая кишка.

Причины эвентрации

Выпадение абдоминальных органов имеет полиэтиологическое происхождение. Наиболее распространенной причиной эвентрации являются повреждения передней стенки живота — резаные, колото-резаные раны, ранения осколками при взрывах, разрывы под давлением массивных предметов, торакоабдоминальные травмы. Постлапаротомическому выпадению брюшных органов способствуют:

- Патологические изменения в области раны. Хирургические швы чаще расходятся при развитии раневой инфекции. Реже эвентрация осложняет течение послеоперационного перитонита или возникает на фоне раневых гранулем, сером, гематом, тканевой реакции на шовный материал. Непосредственной причиной расхождения шва становится замедление регенерационных процессов, гнойное расплавление тканей с их прорезыванием шовным материалом.

- Ошибки при выполнении вмешательства. Риск эвентрации возрастает при неправильной предоперационной подготовке, недооценке тяжести состояния пациента, нарушении правил асептики и антисептики. Расхождение раны отмечается при неполной санации, нерациональном дренировании брюшной полости, неправильном ушивании — слишком редком или тугом частом накладывании швов, неверном применении рассасывающегося материала.

- Значительное повышение внутрибрюшного давления. Частыми причинами эвентрации являются физические нагрузки, давление на рану со стороны абдоминальной полости при парезе кишечника, метеоризме, рвоте, тяжелой икоте. В группу риска входят больные, страдающие заболеваниями с интенсивным кашлем — коклюшем, ОРВИ, бронхитом, бронхиальной астмой, туберкулезом, другой бронхолегочной патологией, опухолями средостения.

- Истощенное состояние пациента. Регенерация тканей замедляется при интоксикациях, низком уровне сывороточного белка, фибрина, нарушении коллагенообразования, атрофии брюшных мышц. Вероятность эвентрации повышена у пожилых пациентов, больных с сахарным диабетом, анемией, циррозом печени, атеросклерозом, кахексией разного генеза. При ожирении ключевым фактором становится нарушение опорной функции брюшной стенки.

Крайне редко эвентрация является врожденной аномалией и вызывается действием различных дизонтогенетических факторов. Выпадение внутренних органов наблюдается у новорожденных с пороком в виде недоразвития передней брюшной стенки (гастрошизисом), внутриутробным разрывом амниотической оболочки эмбриональной грыжи пупочного канатика.

Патогенез

Механизм развития эвентрации определяется ее этиологией. При механических травмах нарушается целостность брюшной полости, диафрагмы, внутренности выходят в образовавшуюся рану. У некоторых пациентов стенки органов также повреждены. Патогенез послеоперационной эвентрации связан с несоответствием разрывной прочности раны воздействующим на нее нагрузкам. Созданный шов ослабляется при снижении регенераторной способности тканей за счет гнойных, гиперэргических, патологических невоспалительных процессов, недостаточности белка, фибрина, коллагена, других пластических материалов для заживления раны.

Провоцирующим фактором зачастую становится повышение абдоминального давления, которое растягивает края раны изнутри и способствует их прорезыванию шовным материалом. После расхождения раны в нее выпадают абдоминальные органы. Формирование врожденной эвентрации основано на недоразвитии отдельных элементов брюшной стенки: мускулатуры при гастрошизисе, всех слоев при грыже пупочного канатика. Независимо от патогенеза при контакте с окружающей средой внутренние органы обсеменяются инфекционными агентами, происходит дегидратация наружных оболочек, развивается воспалительный процесс.

Классификация

Систематизация форм эвентрации учитывает этиологию заболевания, локализацию, степень нарушения целостности брюшной стенки. По происхождению дефект бывает врожденным, травматическим, послеоперационным. При выходе внутренностей в окружающую среду эвентрация считается наружной, при эктопии в плевральную полость — внутренней. С учетом выраженности выпадения специалисты в сфере общей хирургии и гастроэнтерологии различают степени тяжести (этапы развития) постлапаратомической формы заболевания:

- Подкожная эвентрация (Iстепень). Отмечается расхождение брюшины, апоневроза, брюшных мышц, однако внутренности удерживаются кожным швом. Возникает на 8-10 сутки после операции.

- Частичная эвентрация (IIстепень). На 9-11 сутки после вмешательства расходятся все слои брюшной стенки. Дно дефекта сформировано внутренними органами, фиксированными к краям раны и брюшине.

- Полная эвентрация (IIIстепень). Признаки слипчивого процесса отсутствуют. После расхождения швов хирургической раны ее свободно заполняют большой сальник, петли тонкого кишечника.

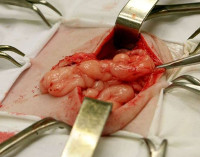

- Истинная эвентрация (IVстепень). Возникает эвисцерация, внутренности через раневое отверстие выходят за пределы брюшной полости. Наблюдаются частые осложнения и высокая летальность.

Симптомы эвентрации

При открытых травматических повреждениях выявляется дефект брюшной стенки, в который выходят внутренние органы. О возможной внутренней эвентрации свидетельствует резкая боль в грудной клетке, затруднение дыхания, выраженная одышка, кашель. У пациентов с травмами выражен болевой и геморрагический шок: отмечается спутанность сознания, бледность кожи, тахикардия, падение АД. При врожденной эвентрации в околопупочной области обнаруживается круглый или овальный дефект, через который выпадают вздутые, отечные, спаянные между собой петли кишечника. У новорожденного могут определяться другие аномалии развития.

Постлапаротомическая эвентрация развивается спустя 8-10 суток после оперативного вмешательства. При начинающемся выпадении органов пациенты жалуются на умеренные тупые боли в области шва. Отмечается асимметрия живота и локальная болезненность брюшной стенки. При прогрессировании болезни возникает фебрильная лихорадка, учащение пульса, резкое снижение артериального давления, повышенная потливость, ознобы. Для полной эвентрации характерно появление обильного геморрагического или гнойного раневого отделяемого, резкое ухудшение состояния больного, разлитые нестерпимые боли в животе, тошнота, рвота, метеоризм, задержка стула. В ране просматриваются внутренние органы.

Осложнения

При расхождении послеоперационных швов, открытых травмах всегда происходит вторичное инфицирование с формированием воспалительных инфильтратов, гнойников, перитонита, флегмоны брюшной полости. Возможно ущемление выпавших органов в ране. У иммунокомпрометированных пациентов с эвентрацией вследствие генерализации процесса может развиться сепсис. Выраженный эндотоксикоз приводит к нарушениям микроциркуляции вплоть до возникновения ДВС-синдрома. В 20-30% случаев заболевание завершается летальным исходом. Отдаленными последствиями выпадения брюшных органов являются образование больших вентральных грыж, трофические язвы рубца, спаечная болезнь, губовидные кишечные свищи.

Диагностика

Из-за наглядности патологических проявлений постановка диагноза всех форм эвентрации, кроме внутренней и подкожной, обычно не представляет затруднений. Диагностический поиск направлен на комплексное обследование органов брюшной полости для оценки выраженности патологических изменений. Наибольшей информативностью отличаются:

- Физикальный осмотр. При закрытой форме эвентрации в проекции шва пальпируется опухолевидное образование, возможна подкожная эмфизема. В случае полного выпадения в ране видны багрово-синюшные петли кишечника. При аускультации отмечается отсутствие кишечных шумов.

- УЗИ брюшной полости. С помощью сонографии можно оценить состояние стенок раны, обнаружить воспалительные инфильтраты, отек и патологические изменения кишечных петель, свободную жидкость в полости брюшины. УЗИ выполняют в динамике для оценки эффективности лечения.

- Электроэнтерография. Исследование двигательной активности тонкого и толстого кишечника при подозрении на эвентрацию проводится всем прооперированным больным. Характерно отсутствие перистальтики, свидетельствующее о стойком нарушении моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.

- Лабораторные исследования. В общем анализе крови наблюдается высокий лейкоцитоз (более 20 Г/л) со сдвигом формулы влево, увеличение СОЭ. При постоперационной эвентрации в биохимическом анализе крови может обнаруживаться гипопротеинемия, повышение уровня креатинина, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, электролитные нарушения. С помощью иммунограммы оценивают степень снижения реактивности организма. Для выявления вторичной инфекции и определения чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам производят бактериологический посев отделяемого из раны.

- Рентгенография. Для визуализации торакальной эктопии кишечника при внутренних травмах назначают рентгенографию органов грудной полости.

Дифференциальную диагностику эвентрации проводят с послеоперационным перитонитом, нагноением раны, кишечной непроходимостью, рецидивом абдоминальной грыжи, воспалительным инфильтратом послеоперационной раны. Кроме наблюдения хирурга пациенту рекомендованы консультации гастроэнтеролога, травматолога, инфекциониста, гематолога.

Лечение эвентрации

Врачебная тактика зависит от этиологии и степени тяжести выпадения. При травматической патологии рекомендовано ушивание раны с тщательной ревизией брюшной полости, антибактериальной и антисептической обработкой, резекцией выпавшего сальника и поврежденных участков кишечника. Пострадавшим с внутренней эвентрацией в неотложном порядке проводится тораколапаротомия с вправлением или резекцией пораженных брюшных органов, ушиванием диафрагмальной раны. Хирургическая коррекция врожденных форм заболевания осуществляется в течение 3-4 часов после рождения ребенка.

При неполной постлапаротомической эвентрации допустима консервативная терапия: больного переводят на постельный режим, регулируют функционирование кишечника, назначают антибиотики, инфузионную терапию. При I степени выпадения накладывают плотный бандаж, при II дополнительно санируют рану. Реконструктивную пластику при подкожной эвентрации производят через 2-3 месяца. Вторичные швы для устранения дефекта тканей при частичном выпадении органов накладывают на 6-8 день. При полной и истинной эвентрации вмешательство (устранение эвентрации) выполняют в экстренном порядке с учетом наличия или отсутствия гнойно-воспалительных процессов в послеоперационной ране и брюшной полости:

- При асептической эвентрации. Показано орошение выпавших органов антибактериальными препаратами с послойным глухим ушиванием брюшной стенки через все слои специальными хирургическими швами. Для уменьшения натяжения и профилактики прорезывания применяют разгрузочную фиксацию с помощью пуговиц, марлевого жгута, трубок из резины.

- При эвентрации в гнойную рану. Рекомендовано очищение раны от гноя, ее промывание антисептическим раствором, пластика с использованием разгрузочных резиновых трубок. При отсутствии кишечного пареза и перитонита возможна мазевая тампонада раны, накладывание асептической повязки и гипсовой лонгеты, ушивание дефекта после эпителизации.

- При рецидивной эвентрации. Наиболее эффективна установка аллотрансплантата. С учетом иммунологической активности материалов предпочтительны синтетические эксплантаты, использование твердой мозговой оболочки. Аналогичный подход используется при натяжении краев раны, значительном послеоперационном дефекте абдоминальной стенки.

В послеоперационном периоде осуществляется уход за раной, для улучшения регенераторных процессов назначаются антибиотики, иммуностимуляторы, витаминотерапия. Проводится профилактика кишечной непроходимости и перитонита, дезинтоксикационная и противошоковая терапия с введением коллоидных и кристаллоидных растворов для коррекции метаболических нарушений.

Прогноз и профилактика

Исход эвентрации зависит от ее формы, своевременности диагностики и общего состояния пациента. Прогноз относительно неблагоприятный при 3-4 степени заболевания. При предупреждении травматического варианта болезни существенную роль играет снижение уровня криминогенной активности, соблюдение техники безопасности при выполнении работ в опасных условиях. Для профилактики послеоперационной эвентрации необходимо проводить грамотную премедикацию, соблюдать методику наложения швов на рану, назначать адекватную медикаментозную терапию для стимуляции репаративных процессов и укрепления иммунитета.

Источник

Университет

Николай Сивец, заведующий хирургическим отделением 6-й ГКБ Минска, доктор мед. наук, профессор кафедры военно-полевой хирургии БГМУ:

— Спаечной болезнью называют патологические состояния, связанные с образованием спаек в брюшной полости при ряде заболеваний, при травматических повреждениях внутренних органов, в т. ч. при операционной травме. Относится к числу еще не решенных проблем абдоминальной хирургии. В большинстве случаев — неизбежный брак именно хирургии, а не хирурга. Врач, спасая больного от одного смертельного заболевания, вынужденно способствует возникновению нового.

Большой вклад в изучение спаечной болезни внес Н. И. Пирогов, первым в России выполнивший операцию под эфирным наркозом по поводу странгуляционной тонкокишечной непроходимости. В 1914 году немецкий хирург Эрвин Пайр опубликовал 157 случаев спаек брюшной полости после различных вмешательств и впервые поставил вопрос о необходимости профилактики развития спаек. Исследования продолжили В. А. Оппель, Ю. М. Дедерер, В. А. Блинов.

С развитием хирургии шире становился диапазон операций. Чаще возникали и болезненные состояния, обозначаемые как спайки, спаечная непроходимость, спаечная болезнь. Изучение процесса спайкообразования показало, что болезненные состояния, сопровождающие образование спаек, дают значительные варианты клинических проявлений, обозначаемых симптомокомплексом спаечной болезни. Установлено: в основе спаечного процесса лежат нарушения функции брюшины, связанные с гипоксией, развивающейся вследствие длительного воспалительного процесса, что приводит к нарушению ее фибринолитической функции (А. Н. Дубяга, 1987; Р. А. Женчевский, 1989; D. M. Scott-Combes, 1995; J. N. Thompson, 1995; S. A. Whawell, 1995).

Наличие спаек приводит к снижению качества жизни, хроническим болям в животе, бесплодию у женщин, угрожает кишечной непроходимостью. По данным ряда авторов, 1% перенесших операции на органах брюшной полости ежегодно лечатся от спаечной болезни. Внутрибрюшные сращения после манипуляций хирурга на органах брюшной полости возникают в 80–90% случаев. Частота развития рецидива острой спаечной непроходимости кишечника — 30–69%, повторные операции усугубляют состояние и приводят к летальным исходам в 13–55% случаев.

Ведущие моменты в образовании спаек:

- заболевания органов брюшной полости в сочетании с операционной травмой;

- ушибы и травмы живота;

- пороки развития органов брюшной полости.

Причиной образования спаек в 98,8% случаев является операция. После аппендэктомий спайкообразование имеет место у 22,8% пациентов, что в первую очередь связано с частотой вышеупомянутого заболевания.

Существует множество классификаций спаечной болезни, однако в практической работе чаще всего применяется классификация по Д. П. Чухриенко.

Масштабы спаечного процесса — от тотального до образования отдельных тяжей, фиксированных в двух точках. Как правило, спаечный процесс сильнее выражен в зоне операции. Часто петли кишок припаиваются к послеоперационному рубцу или фиксируются к стенкам послеоперационного грыжевого мешка.

Клинические проявления — от незначительных болей в животе до тяжелых форм острой кишечной непроходимости. Одна из основных жалоб — постоянная боль по всему животу без четкой локализации. Также отмечаются тошнота, нередко рвота, вздутие живота, урчание в кишечнике, затруднение отхождения газов и стула, желудочно-кишечный дискомфорт. Имеют место функциональные расстройства со стороны других органов, вовлеченных в спаечный процесс. При спаечной болезни с преобладанием болевого синдрома характерных изменений показателей периферической крови, функций печени, органов ЖКТ обычно не наблюдается.

Для установления диагноза «спаечная болезнь» необходимо провести рентгенологическое обследование ЖКТ, т. к. наличие лапаротомий в анамнезе еще не говорит о присутствии спаек в брюшной полости. Рентгенодиагностика основывается на обнаружении деформаций, необычной фиксации, сращений с брюшной стенкой в полипозиционном исследовании.

Лапароскопия до недавнего времени была противопоказана из-за высокого риска повреждения внутренних органов. Сейчас ее применяют при спаечной болезни как с диагностической, так и с лечебной целью.

Нередко эффективной в плане диагностики оказывается фиброколоноскопия.

Лабораторные данные не дают ничего патогномоничного.

Лечение трудное: никогда нельзя быть уверенным, что лапаротомия, произведенная при спаечной болезни, ликвидирует причины, вызвавшие спаечный процесс.

Вмешательства чаще выполняются по экстренным показаниям. В плановом порядке оперируются пациенты с хронической обтурационной и рецидивирующей спаечной непроходимостью.

В сложной ситуации оказывается хирург при наличии плотного конгломерата кишечных петель. Рациональным будет наложение выключающего обходного анастомоза; радикальным, оптимальным для больного — резекция всего конгломерата.

Самая серьезная проблема — рецидивирующая спаечная непроходимость кишечника, собственно спаечная болезнь.

Операции различны — в зависимости от характера сращений и вида кишечной непроходимости. Наиболее частая — разделение спаек. Плоскостные спайки, вызывающие перегибы, перетяжки, образование двустволок, рассекают. Соединительнотканные тяжи иссекают у места их прикрепления. Десерозированные поверхности на кишке перитонизируют путем наложения узловых швов на стенку кишки. При рубцовых спайках, деформирующих петли кишок без нарушения питания стенки, обычно накладывают обходные анастомозы между петлями тонких кишок, между тонкой и толстой кишкой, реже — между отделами толстой.

Важен выбор доступа. Многих оперируют не по разу — передняя брюшная стенка у них с рубцами. Поэтому лучшим доступом большинство хирургов считает нижнесрединную лапаротомию, которая при необходимости может быть расширена кверху. Доступ через старый операционный рубец чреват вскрытием просвета кишки.

Разрезы передней брюшной стенки должны быть достаточными. Брюшину не следует грубо захватывать и вытягивать на края раны; салфетки, введенные в брюшную полость, не фиксировать к брюшине. Необходимо избегать обширной эвентрации кишечных петель и высыхания висцеральной брюшины, их покрывающей. Кишечные петли укрывать влажными салфетками, смоченными изотоническим раствором хлорида натрия. Во время операции нужен тщательный гемостаз, а излившаяся кровь должна быть своевременно эвакуирована. Важно предупреждать попадание на париетальную и висцеральную брюшину растворов йода, спирта, масел, мелких инородных тел, сухих антибиотиков.

Случай из практики

Больной К., 55 лет. Врач по специальности. Обратился в хирургическое отделение 6-й ГКБ Минска в плановом порядке для консультации с направительным диагнозом «спаечная болезнь брюшной полости с эпизодами кишечной непроходимости». Жалуется на периодическое вздутие живота, приступы болей последние 3 месяца, тошноту, задержку отхождения газов и стула.

В 1971 году в возрасте 10 лет оперирован по поводу острого деструктивного аппендицита с разлитым перитонитом. Проведена аппендэктомия, брюшная полость дренирована. Через 2 недели повторно оперирован в связи с развившейся ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью. Выполнена лапаротомия, спайки разделены.

Спустя 10 лет оперирован в одной из клиник Минска по поводу острой спаечной кишечной непроходимости: лапаротомия, спайки рассечены, кишечная непроходимость ликвидирована. Через год в другой клинике снова оперирован по поводу острой спаечной кишечной непроходимости. Имел место массивный спаечный процесс в брюшной полости. Войти в полость удалось только путем иссечения внутренних листков влагалищ прямых мышц живота в мезогастрии.

При ревизии органов брюшной полости выявлено массивное распространение спаек по петлям тонкого и толстого кишечника с вовлечением в процесс большого сальника, париетальной и висцеральной брюшины. В правой половине брюшной полости обнаружен конгломерат из петель тонкого кишечника, слепой, восходящей и правой половины поперечно-ободочной кишки. Попытка выделить петли кишечника из конгломерата безуспешна. Операция завершена наложением обходного илеотрансверзоанастомоза «бок в бок».

Пациент выписан по выздоровлению. Около 20 лет выраженных симптомов нарушения пассажа по кишечнику не было.

Медленное ухудшение началось приблизительно 3 года назад, в течение последних 6 месяцев — интенсивное. Задержка стула и газов на 2–3 дня стала постоянным явлением. Пациент отказался от твердой и грубой пищи, стал есть мало. За 2 месяца до обращения в 6-ю ГКБ Минска принимал только жидкую пищу — часто, небольшими порциями. Для обеспечения пассажа по кишечнику менял положение тела и массировал переднюю брюшную стенку. Началось похудание, снижение работоспособности. В последние 3 недели рацион включал жидкие супы, детские гомогенизированные смеси и жидкий шоколад.

При первичном осмотре — пациент c пониженным питанием, однако без признаков истощения. Кожа обычной окраски, суховатая. Легкие, сердце — без особенностей. Живот не вздут. Имеются рубцы после аппендэктомии и верхнесреднесрединной лапаротомии. При пальпации живот мягкий, слабо болезненный в мезогастрии. По правому боковому каналу определяется инфильтрат без четких границ. Симптомы раздражения брюшины отрицательные.

Клинический диагноз при поступлении: «спаечная болезнь брюшной полости с хроническим нарушением пассажа по кишечнику».

Общеклинические анализы пациента без существенных отклонений.

На рентгенограмме легочные поля без видимых инфильтративных изменений. Усилен, обогащен легочной рисунок в прикорневых отделах, корни малоструктурные, несколько расширены. Сердце не расширено. Аорта уплотнена, развернута.

Выполнена фиброколоноскопия, к которой пациент во избежание острой спаечной кишечной непроходимости готовился сам в течение 2 дней (отказ от питания и питья; ни фортранс, ни очистительные клизмы не применялись). Проблем для осмотра кишечника при колоноскопии не возникло. Эндоскоп введен в купол слепой кишки. Просвет кишки обычный. В нем до печеночного угла незначительное количество промывных вод. Стенки кишки эластичны. Перистальтика, складки не изменены. Слизистая оболочка блестящая, розовая. Сосудистый рисунок в норме. Баугиниева заслонка хорошо выражена. Интубирован терминальный отдел подвздошной кишки. Просвет обычный, на слизистой уплощенные эрозии под фибрином. В просвете восходящей кишки большое количество сформированных каловых масс. В поперечно-ободочной кишке широкое устье илеотрансверзоанастомоза. Эндоскоп проведен в отводящую кишку на глубину 40–50 см. Просвет обычный. На слизистой множественные плоские эрозии на грани изъязвлений, под фибрином. Биопсия (3 фрагмента). Интубирована приводящая кишка на глубину до 35 см (без особенностей).

Заключение: состояние после наложения илеотрансверзоанастомоза (функционирует). Диффузный эрозивный илеит отводящей кишки (болезнь Крона?).

Рентгенологическое исследование кишечника с пассажем сернокислого бария решено не выполнять, дабы не спровоцировать острую спаечную кишечную непроходимость. Клиническая картина и данные колоноскопии достаточные для принятия обоснованного решения о выполнении хирургического вмешательства в плановом порядке.

Пациент оперирован под эндотрахеальным наркозом. Иссечен старый операционный рубец. Верхнесрединная лапаротомия с обходом пупка слева. Свободная брюшная полость как таковая отсутствует. Массивный спаечный процесс после предыдущих операций. К передней брюшной стенке на всем протяжении операционного рубца «вмурованы» петли тонкого кишечника, поскольку брюшина передней брюшной стенки была удалена на предыдущей операции. С техническими трудностями выполнена мобилизация проксимального отдела тонкой кишки. Кишка имеет ригидную стенку, диаметр около 6 см. Выявлено, что в 150 см от трейцевой связки имеется илеотрансверзоанастомоз. Дальнейшая мобилизация позволила установить в области илеотрансверзоанастомоза конгломерат петель тонкого кишечника. Конгломерат разделен, однако сами петли тонкого кишечника со стороны слепой кишки рубцово изменены и признаны функционально несостоятельными. Пальпаторно определяется стриктура отводящего сегмента илеотрансверзоанастомоза. Прослежен ход тонкой кишки от трейцевой связки до илеотрансверзоанастомоза. Последний наложен антиперистальтически.

По правому боковому каналу имеется конгломерат петель тонкого кишечника, не разделенный на предыдущей операции. Попытка его разделения оказалась безуспешной. В результате тщательной ревизии установлено, что причиной нарушения пассажа по тонкой кишке являются множественные ее спайки и перегибы, конгломерат кишечных петель по правому боковому каналу, а также стриктура илеотрансверзоанастомоза. Спайки, насколько это возможно, разъединены. Петли кишечника расправлены по левой половине брюшной полости. Справа разделить петли тонкого кишечника без их повреждения нереально. Показана правосторонняя гемиколэктомия. Единым блоком мобилизован конгломерат кишечных петель, включающий около 80 см рубцово-измененной, со спайками подвздошной кишки, слепую, восходящую и правую половину поперечно-ободочной кишки с илеотрансверзоанастомозом. Правосторонняя гемиколэктомия выполнена. Сформирован изоперистальтический илеотрансверзоанастомоз «конец в конец» двухрядным швом. Анастомоз проходим, наложен без натяжения. Ушито «окно» в брыжейке кишечника. Частично восстановлена целостность брюшины правого бокового канала. Дренажная трубка по правому боковому каналу и в малый таз, а также по левому боковому каналу. Брюшная полость осушена. Рана передней брюшной стенки послойно ушита с наложением механического кожного шва. Повязка. Длительность операции — 9 часов 15 минут.

Макропрепарат: рубцово-измененные петли тонкого кишечника (около 80 см подвздошной кишки), слепая, восходящая и половина поперечно-ободочной с илеотрансверзоанастомозом общей длиной около 140 см.

Гистологическое заключение: фрагменты тонкой и толстой кишок с десквамацией эпителия в просвете, геморрагиями, очаговыми некробиотическими изменениями слизистого слоя толстой кишки, скудной лимфолейкоцитарной инфильтрацией в слизистом и подслизистом слоях. Со стороны серозы — разрастание фиброзной ткани с неоангиогенезом, лейкоцитарной инфильтрацией. В краях резекции — аналогичные изменения. Брыжейка с полнокровными сосудами, лимфатическими узелками с синусовым гистиоцитозом, участками фиброзной ткани.

Заключительный клинический диагноз: хроническая спаечная болезнь брюшной полости с тотальным спаечным процессом и нарушением пассажа по кишечнику. Рубцовая стриктура илеотрансверзоанастомоза.

Операция: лапаротомия, ликвидация спаечного процесса, правосторонняя гемиколэктомия с резекцией илеотрансверзоанастомоза и формированием нового илеотрансверзоанастомоза «конец в конец».

Послеоперационный период протекал гладко, дренажи удалены на 3-и–4-е сутки, рана зажила первичным натяжением. Пациент выписан с выздоровлением. Стул на день выписки и позже — 3 раза в сутки. Признаков нарушения пассажа по кишечнику в ближайшем послеоперационном периоде не отмечается.

1. Операции при длительно протекающей спаечной болезни органов брюшной полости с хроническим нарушением пассажа по кишечнику предпочтительнее проводить в плановом порядке, в дневное время, подготовленной хирургической бригадой.

2. Во избежание повреждения петель тонкого кишечника лучшим доступом следует считать нижнесрединную лапаротомию, которая при необходимости может быть расширена кверху.

3. Рационально накладывать выключающий обходной анастомоз; радикальный, оптимальный для больного вариант — резекция всего конгломерата.

4. Оперируя пациента со спаечной болезнью, необходимо соблюдать ряд известных мер, предупреждающих рецидив спайкообразования.

Медицинский вестник, 18 июля 2016

Источник