- Этмоидит

- Введение

- Причины

- Диагностика

- Лечение

- Этмоидит (этмоидальный синусит): причины, симптомы, диагностика, лечение

- Этмоидит или этмоидальный синусит

- Что такое этмоидит или синусит этмоидальных пазух?

- Причины

- Симптомы этмоидита

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Лечение острого этмоидита

- Лечение хронического этмоидита

Этмоидит

Введение

Общие сведения об этой группе заболеваний, а также о строении и функциях околоносовых придаточных пазух (параназальных синусов) представлены в обзорном материале «Синусит».

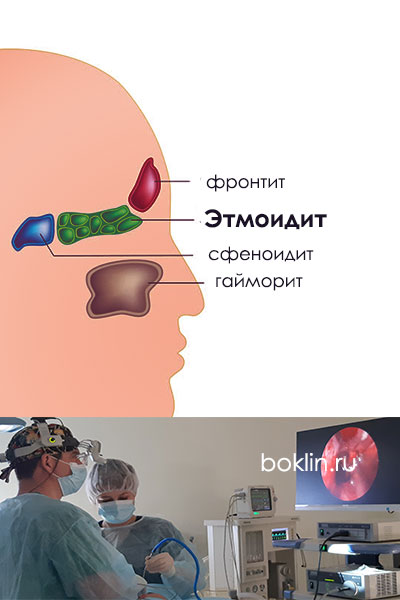

Этмоидитом называют воспаление слизистой оболочки, тонким слоем покрывающей воздухоносные пазухи решетчатой (этмоидальной) кости. Эта кость расположена вглубь от переносицы и отличается сложно-ячеистой структурой, за что и получила одно из синонимических наименований – часто ее называют «решетчатым лабиринтом». Во фронтальной проекции решетчатый лабиринт оказывается между внутренними уголками глаз; имеет с орбитами и полостью носа общие тонкие стенки, тыльной частью соседствует с клиновидной (сфеноидальной) костью. Как и другие синусы, решетчатый лабиринт в норме сообщается со средним носовым ходом через узкий канал, выполняя воздушно-кондиционирующие, буферные и акустические (резонаторные) функции.

Известно, что воспалением чаще всего охватывается сразу несколько пазух, и воспаление решетчатого лабиринта в большинстве случаев диагностируется одновременно с воспалением верхнечелюстных (гайморовых) синусов. В целом, этмоидит считается вторым по частоте встречаемости после гайморита; у детей же, в силу возрастных особенностей развития и формирования околоносовых придаточных пазух, этмоидит встречается чаще других риносинуситов.

Причины

Механизмы и закономерности развития синуситов, независимо от локализации, примерно одинаковы. В абсолютном большинстве случаев острый синусит, – в том числе воспаление этмоидальных пазух, – начинается на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ. Воспалительный отек слизистой приводит к ее многократному утолщению, вследствие чего затрудняется или полностью блокируется приток воздуха в пазухи и естественный дренаж секрета через этмоидально-назальное соустье. В таких условиях инфекционно-воспалительный процесс может резко интенсифицироваться, что приводит к еще большему отеку, скоплению экссудата, нагноению пазухи.

Первичные бактериальные этмоидиты встречаются в десятки раз реже вирусных; еще меньше вероятность лимфогенного или гематогенного заноса грибковых культур (как правило, это происходит при кандидозах или аспергиллезах). Вместе с тем, в последнее время прослеживается устойчивая тенденция к учащению комбинированных инфекций: при ослаблении местного иммунитета и остром вирусном воспалении в этмоидальных пазухах (например, на фоне кори, краснухи, ветряной оспы, банальной адено- или риновирусной инфекции) может присоединиться вторичная бактериальная инфекция, в некоторых случаях в симбиотическом сочетании с грибком, что значительно осложняет лечение.

Основные факторы риска:

- снижение общего и местного иммунитета вследствие переохлаждений, истощений, гиповитаминозов, хронических заболеваний, перенесенных хирургических вмешательств и т.п.;

- наличие очагов инфекции в непосредственной близости от решетчатой кости (хронические тонзиллиты, запущенная стоматологическая патология, отиты, частые назофарингиты и пр.);

- анатомические условия, врожденные или приобретенные, которые затрудняют вентиляцию и дренаж пазухи (узость и неправильная форма проходов, искривленная носовая перегородка, деформации вследствие травм, наличие аденоидов, полипов и др.);

- предрасположенность к аллергическим ринитам;

- курение;

- вредоносные экологические и производственные факторы.

Различают несколько вариантов и форм этмоидита. Он может протекать остро или хронизироваться, быть односторонним, двусторонним или сочетаться с воспалением других пазух (полисинусит, односторонний гемисинусит, генерализованный пансинусит).

Острый катаральный этмоидит характеризуется большим количеством жидко-водянистых или слизисто-гнойных выделений (экссудативная форма). При гнойно-воспалительном процессе консистенция и оттенок экссудата зависят от конкретного патогена. Иногда доминирует не экссудация, а отечность; в этих случаях, как правило, отмечается более интенсивный болевой синдром и более отчетливые симптомы интоксикации (недомогание, повышение температуры, слабость, утрата аппетита, нарушенный сон и пр.).

Боль носит распирающий или ноющий характер, локализована преимущественно в области переносицы или «где-то за глазами», усиливается при наклоне вперед (как и количество отделяемого), однако от времени суток зависит в меньшей степени, чем при других синуситах. Применение сосудосуживающих капель (деконгестантов) облегчает боль не так ощутимо, как в случае гайморита или фронтита. Затруднения носового дыхания и естественного акустического резонанса могут приводить к некоторой дизартрии и гнусавости. Нередко наблюдается отечность в области глазниц.

Хронический этмоидит в периоды ремиссии может быть мало- или бессимптомным, однако опасен прогрессирующими изменениями слизистых: выделяют полипозную и гиперпластическую форму, изредка выявляются тяжелые атрофические или некротические формы.

Риск жизнеугрожающих осложнений, – пусть и невысокий в настоящее время, но вполне реальный, – сопутствует любому синуситу, особенно нелеченному и запущенному; этмоидит в этом смысле не является исключением. В отдельных случаях спонтанное вскрытие эмпиемы (большого скопления гнойных масс) результирует острым воспалением мозговых оболочек, абсцессом мозга, сепсисом, разлитым флегмонозным нагноением глазницы (т.н. орбитальным целлюлитом, по отношению к которому воспаление решетчатого лабиринта выступает, в силу локализации, наиболее частой причиной). Все перечисленные состояния характеризуются высокой летальностью.

Диагностика

Диагностика этмоидита может составлять определенные сложности, учитывая расположение решетчатой кости, высокую частоту смешанных форм и возможное доминирование симптоматики основного заболевания. Необходим тщательный учет и сопоставление анамнеза, жалоб, результатов рино-, ото-, фарингоскопии, данных лабораторного и дополнительного инструментального исследований. Стандартом визуализации долгое время оставалась рентгенография, однако диагностические возможности и информативность томографических методов значительно выше, поэтому предпочтительным является КТ или МРТ.

Лечение

При легких формах этмоидита лечение может проводиться амбулаторно и консервативно. Однако уже средняя выраженность клинических проявлений требует госпитализации, и пренебрегать такой рекомендацией оториноларинголога не стоит (см. выше).

Для восстановления нормальной вентиляции и естественного дренажа параназальных синусов принимают меры по устранению воспалительного отека, анемизации слизистых оболочек сосудосуживающими препаратами, подавлению активности возбудителя(ей) инфекции, общей десенсибилизации. В некоторых случаях требуется срочная идентификация патогена для назначения адекватных антибиотиков и/или антимикотиков.

Симптоматически назначаются анальгетики, жаропонижающие, местные процедуры (напр., промывания, орошения глюкокортикостероидными препаратами по показаниям).

В более тяжелых случаях, – как правило, при хроническом полипозном, гиперпластическом, гнойно-некротическом этмоидите, – методом выбора служит хирургическое вмешательство. В зависимости от конкретной ситуации и индивидуальных особенностей, такая операция может быть выполнена открытым или эндоскопическим доступом. Производят эвакуацию содержимого, удаляют новообразованные или избыточные (гиперпластические, гипертрофические) объемы тканей, осуществляют антисептическую обработку, по мере возможности одновременно устраняют анатомические аномалии, повышающие риск повторных закупорок и воспалений в околоносовых придаточных пазухах.

В заключение следует повторить и подчеркнуть, что современная оториноларингология (как и другие отрасли медицины) вовсе не склонна к хирургическому экстремизму и предпочтению радикальных способов вмешательства. Напротив, предпочтительными всегда являются малоинвазивные, щадящие, консервативные подходы. Учитывается множество факторов, тщательно взвешивается предполагаемый эффект и возможные риски. В некоторых случаях есть реальная вероятность того, что хронический синусит консервативными методами придется лечить бесконечно, с сугубо временным и сомнительным успехом, постоянными обострениями и рецидивами, а то и тяжелыми осложнениями. И если квалифицированный ЛОР-врач или, тем более, врачебный консилиум приводит аргументы в пользу активного вмешательства, – значит, оно действительно необходимо.

Источник

Этмоидит (этмоидальный синусит): причины, симптомы, диагностика, лечение

Этмоидит или этмоидальный синусит

Прием ведет к.м.н. Боклин А.К.

- Как и любая форма инфекций синусовых пазух, этмоидит может протекать остро и хронически.

- Основными причинами являются вирусная инфекция, искривленная перегородка носа, узость носовых ходов.

- Для эмоидита характерен рост полипов.

- Отличительной особенностью этмоидита является наличие «глазной» симптоматики.

- Наиболее эффективным лечением является эндоскопическая этмоидотомия.

Что такое этмоидит или синусит этмоидальных пазух?

Параназальные или околоносовые пазухи, согласно названию, находятся рядом с носом в костях лицевой части черепа и соединяются с носовой полостью. В здоровом состоянии эти полости обычно не вызывают никаких ощущений.

Этмоидальный синус или система этмоидных клеток состоит из 7-14 отдельных клеток или капсул размером с горошину (Cellulae ethmoidales).

Эти клетки отделены очень тонкими костными стенками друг от друга и от глазниц. Этмоидные клетки граничат с лобной пазухой и соединяются с носовым проходом.

Причины

Основной причиной острого этмоидита являются вирусные инфекции. Наиболее частой «вирусной» причиной являются респираторные заболевания (ОРЗ, ОРВИ и др.).

Анатомические особенности – узость носовых проходов, искривление носовой перегородки, гипертрофия слизистой оболочки носа и др.

Хронические заболевания: отит, тонзиллит, дентальные патологии.

Отдельно необходимо выделить причину, так как о ней многие забывают – это травмы носа и других отделов челюстно-лицевого аппарата. Особенно если такие травмы происходят регулярно.

Симптомы этмоидита

Общие симптомы (характерны для всех синуситов):

- «Плохо-пахнущие» выделения из носа – вплоть до вызывания тошноты и рвоты.

- Слизисто-гнойные выделения из носа (в горле), также называемые «постназальный капельный синдром».

- Хрипота.

- Храп.

- Головная боль (различной интенсивности) и головокружение.

- Отсутствие носового дыхания.

- Снижение обоняния и вкуса.

- Боль в горле.

- Чувство давления в пазухах.

- Хроническая усталость.

- Ощущение опухшей слизистой оболочки носа.

- Глухота из-за одновременного катарального воспаления (один из редких симптомов)

Симптомы характерные для этмоидита:

- При воспалении этмоидальных клеток, характерны орбитальные симптомы: боль во внутреннем углу глаза, надкостнице, лбу. В некоторых случаях – тупая, ноющая боль в области корня носа.

- Может быть, припухлость и отек мягких тканей в области внутреннего угла глаза и сужение глазной щели.

- При прогрессировании глазничных симптомов появляется экзофтальм (смещение глазного яблока вперёд (выпученные глаза), в некоторых случаях со смещением в сторону) и ограничение подвижности глазного яблока.

- Достаточно часто наблюдается полная потеря обоняния.

- Практически всегда сочетается с другими видами синуситов и хроническим ринитом.

- Характерная особенность хронической формы – рост полипов в пазухе.

Возможные осложнения

Как и в случаях других форм воспаления околоносовых пазух, этмоидит может привести к осложнениям, таким как:

- Потеря обоняния – аносмия.

- Глазные инфекции (заболевания), в том числе слепота.

- Костные инфекции – остит, остеомиелит.

- Формирование кисты.

- Сепсис (заражение крови).

- Увеличенный риск астмы.

- Мозг (оболочки) – менингит, энцефалит и др.

- Болезни сердца – перикардит, эндокардит и др.

Хотя многие указанные риски редки, важно своевременно получить лечение в любом случае. Даже при острой форме этмоидита важно лечить воспаление на ранней стадии, а не доводить до хронического течения.

Диагностика

Независимо от того, обращаетесь ли вы к ЛОР-специалисту или терапевту, детальный рассказ о своей болезни всегда должен быть подробный – это неотъемлемая часть диагностики.

Последующая пальпация носа и лица может предоставить дополнительную важную информацию для диагностики этмоидита и других форм синусита. Нередко проводятся лабораторные исследования, такие как общий анализ крови, включая триггеры воспаления или мазок из носа.

Для более точного исследования слизистой оболочки и полости носа, и для оценки данных в околоносовых пазухах рекомендуется назальная эндоскопия. Назальный эндоскоп также может быть использован для взятия образцов ткани (биопсия) для диагностики или удаления полипов.

Для точной диагностики могут помочь методы визуализации (УЗИ, МРТ, КТ). Они используются, в частности, для определения, в необходимости операции. Более предпочтительной для диагностики синуситов является КТ-визуализация – так как КТ-изображения могут очень точно воспроизводить костные изменения.

Лечение

Лечение острого этмоидита

Консервативная терапия – это основное лечение острого этмоидита. В острый период назначаются:

- Интраназальные сосудосуживающие (спреи или капли) – до 5 дней,

- Муколитические средства – для размягчения содержимого этмоидальной пазухи,

- Системные антибактериальные препараты – прием антибиотиков. Могут быть рекомендованы инъекционные формы.

Дополнительно рекомендованы спреи для полости носа с противоотечным и противовоспалительным действием.

Хирургическая коррекция полости носа рекомендуется уже после купирования острого периода этмоидита.

Лечение хронического этмоидита

Если возникает хроническое течение этмоидита, то рекомендуется хирургическое лечение. Оно прежде всего необходимо для удаления содержимого пазухи, а так же для коррекции анатомических структур полости носа – провоцирующих это состояние.

Наиболее эффективным методом данного вида лечения, является эндоскопическая хирургия пазухи или этмоидотомия. Этот метод позволяет снизить не только риск послеоперационных осложнений, но и существенно снижает период восстановления и пребывание пациента в стационаре.

Источник