- Средство передвижения

- Герои сказок

- Каким транспортом пользовалась баба яга для перевозки пассажиров?

- Этим индивидуальным средством передвижения пользовалась героиня русских народных сказок баба яга

- Этимология имени

- Внешниц вид

- Атрибуты Бабы-Яги

- Жилище Бабы-Яги

- Родственники Бабы-Яги

- Помощники Бабы-Яги

- Оборотничество

- Баба-Яга — воительница

- Магические способности

- Волшебные предметы

- Функции Бабы-Яги

- Яга-дарительница

- Баба-Яга похитительница и пожирательница детей

- Обряды посвящения

- Образ Яги у южных славян

- Происхождение образа Бабы-Яги

- Баба-Яга и матриархат

- Баба-Яга

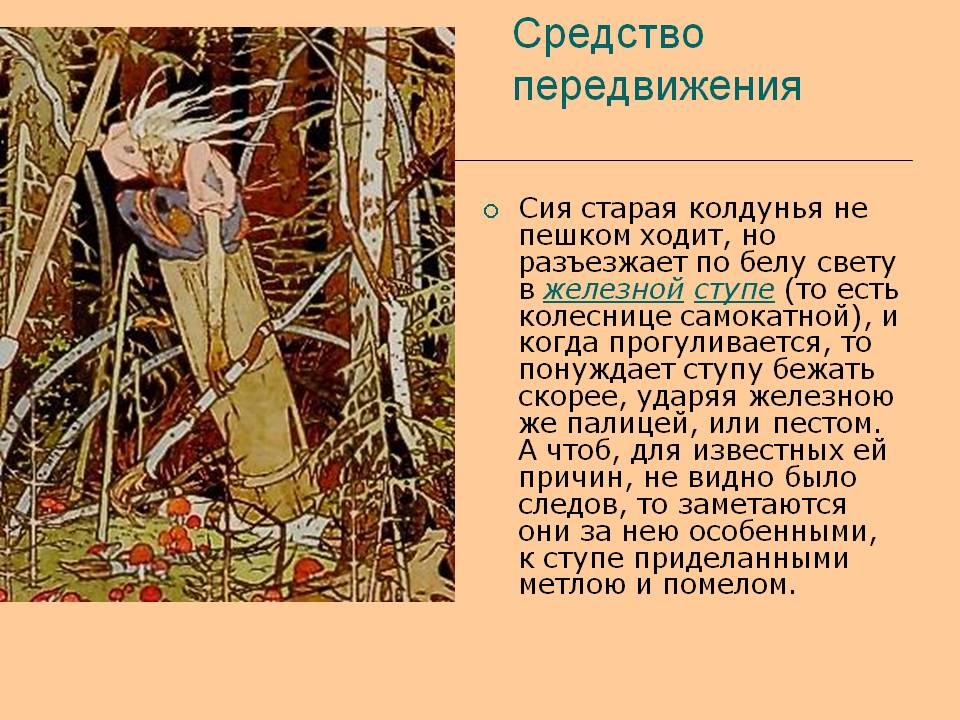

Средство передвижения

Средство передвижения. Сия старая колдунья не пешком ходит, но разъезжает по белу свету в железной ступе (то есть колеснице самокатной), и когда прогуливается, то понуждает ступу бежать скорее, ударяя железною же палицей, или пестом. А чтоб, для известных ей причин, не видно было следов, то заметаются они за нею особенными, к ступе приделанными метлою и помелом.

Слайд 6 из презентации «Баба-Яга в сказках». Размер архива с презентацией 306 КБ.

Герои сказок

«Образ богатыря» — Работа со словарем. Дубок. Богатырь. Заветы богатырей. Доспехи богатырей. Ценности. Три богатыря. Нравственный образ богатыря. Стихотворение. Слова родителей. Ресурсы для проведения занятия. Качества богатыря. Представление о нравственном образе богатыря. Кто изображен на картине. Мозговой штурм. Слушание отрывка из былины .

«Былинные богатыри» — Былины. Илья Муромец. Былинные богатыри. Исторический прототип Добрыни Никитича. Алёша Попович. Былины как жанр. Илья Муромец в народном творчестве. Родина. Добрыня Никитич. Боярин Александр (Олеша) Попович. Сын ростовского попа. М.Врубель «Богатырь». Картина В. М. Васнецова «Богатыри». Богатырь-захватчик. Прототип былинного персонажа. Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Рождение Алёши Поповича. Иллюстрации к былинам.

«Образ сказочного персонажа» — Королева Червей. Внешние элементы образа. Мачеха. Грим. Капитан Джек Воробей. Королева. Снежная Королева. Методы грима. Голум. Кощей Бессмертный. Создание образа сказочного персонажа. Фея. Одежда. Няня. Золушка. Белая Королева.

«Иван-Царевич» — Марья Моревна. Иван-Царевич является персонажем сказок. Царевна-Лягушка. Иван-Царевич. Сказочный персонаж — Иван-Царевич. Иван-Царевич и серый волк. Иван-Царевич – герой русского эпоса. Отрицательный персонаж, который противопоставляется другим царевичам. Спасибо за внимание. Иван-Царевич выступает в сказках в двух разных ипостасях.

«Баба-Яга в сказках» — Характер. Истерический. Ступу везут черти, всё стонет, скот ревёт. «Баба-яга в русских народных сказках». Питание. Кащей Бессмертный. В русских сказках баба-яга злая и добрая. Любит жареных детей. Ведьма, мать змеев, русский Харон. Ненаглядная красота. 12. Против таких всесильных персонажей известно только одно средство- хитрость. Подслеповатая старуха с костяной ногой, растрёпанными волосами и большими грудями.

«Герой Илья Муромец» — Проклятие и чудесное исцеление великого богатыря. В народе из уст в уста передавали такую историю. Но гости настойчиво повторили просьбу, которая прозвучала уже как приказ. В дальнейшем Илья Муромец совершил множество других подвигов, участвовал в сражениях, защищая от врагов землю русскую. Но когда Илье исполнилось 33 года, произошло нечто необъяснимое. Будто бы дед Ильи Муромца был язычником и, не признавая христианство, однажды разрубил икону.

Всего в разделе «Герои сказок» 6 презентаций

Источник

Каким транспортом пользовалась баба яга для перевозки пассажиров?

Вероятно, на самом деле, и ступа и метла, как элементы всего «транспортного комплекса» по перевозке пассажиров (клиентов, излюбленных деликатесов. ) Бабы Яги — это всего лишь внешние атрибуты.

Они были нужны только для того, чтобы придать всем сказкам с участием этой доброй старушки, известной под именем Бабы Яги, удобочитаемость, лёгкость, сказочность.

Совсем не исключаю, что отбросив «иносказательность» и не привязываясь к конкретике, за сказками скрывается тайный смысл: о возможностях человека по перемещению в пространстве без всяких технических средств. борьбе с противником — ведь Баба Яга, при всех её способностях, довольно часто проигрывала, причём кому. обычному Иванушке — дураку.

Прошу не судить строго мой ответ. Возможно, он отчасти — фантазия. А так, по простому, получается СТУПА и МЕТЛА. Без метлы ступа не полетит))

Вообще-то, сказки с нынешним ка бы устрашительным содержанием по отношению к баба Яге появились со времен принятия христианства на Руси (христианизации Руси). А так . во времена культуры Веда и поклонения славянстого народа к богу Ра Матушка Йога была почти что обожествлена.

Даже если заглянуть в содержание вашего Anaxoret вопроса, а также если внимательно заглянуть к ТЕГ-ам к вопросу, а также к КАТЕГОРИю вопроса (образование, то есть получение знаний), то смело можно сделать вывод:

Она (баба Яга) такой деятельностью как «перевозка пассажиров» вообще не занималась. Это раз.

Второе. Если заглянуть в культуру, то .

- На самом деле в славяно-арийской культуре была не Баба Яга, и не баба Яга, и не баба яга . а была Йога со Златой Ногой, то бишь совсем по-простому — Йогина-Матушка

- Между прочем, в России, например, в Холмогорском районе Архангельской области, есть реки с названием Ёга, Йога. Так вот . если воспользоваться этимологией, то исходя древнеславянской культурой слово «Йога» вообще означает — «путь к детям Божьим».

- таким образом, даже если принять во внимание ка бы сказочного персонажа, то и женщина с Йогиных мест, а также и Йогина-Матушка не занимались истязанием детей, а облагораживали детские участи.

Вот и получается . это не сказка с воспитательным намеком, а лишь издевательство над ликами культурного наследия славянского, древнерусского народа на фоне борьбы с инаковерием.

Да. Нужно признать, что похожую сценарию вполне могло быть или появиться с целью привлечения язычников к христианству, глумлясь над их культурой.

Вообще-то, есть подобное объяснение со стороны изучающих быт и этнос народов.

Источник

Этим индивидуальным средством передвижения пользовалась героиня русских народных сказок баба яга

Ба́ба-яга́ (рус. Яга, Яга-баба, Еги-баба, Ягишня, Ягабова, Егибоба; укр. Баба-Язя, Язя, Язі-баба, Гадра; польск. Jędza, Babojędza; чеш. Jezinka, Ježibaba «ведьма», «лесная баба»; в.-серб. Баба Jега; словен. Jaga baba, Ježi baba) — персонаж славянской мифологии и фольклора славянских народов.

В разных местных традициях имя Бабы-Яги может иметь различные варианты и огласовки: в белорусских и украинских говорах — Баба-Юга и Баба-Язя, в русских — Баба-Ягабова, Ега-биха, Егибиниха, Яга-Ягинишна и подобные. Близкие Бабе-Яге персонажи с именами, однокоренными восточнославянским, встречаются также в сказках поляков (Jedsi baba), словаков (Jezi baba), чехов (Jezinka).

Этимология имени

В славянских языках само слово «яга» и его производные связаны с понятием опасности, мучений и ужаса, злобы. Так, в болгарском языке слово «еза» означает «мука, пытка», старосербское слово jeza — «болезнь, кошмар», сербохорватское jeziv — «опасный», словенское jeza — «гнев», а jeziti — «сердить», чешское jezinka — «злая баба». Нередко в сказках Баба-Яга именуется также ведьмой или колдуньей, что связано с мифологической основой ее образа.

Фасмер возводит имя Яга к праслав. *(j)egа, рефлексами которого являются сербохорв. jeзa «ужас», jeзив «опасный», словен. jezа «гнев», jeziti «сердить», чеш. jezinka «лесная ведьма, злая баба», польск. jedzа «ведьма, баба-яга, злая баба», jedzic sie «злиться» и т. п. Однако в русском языке есть когнат ко всем перечисленным примерам из славянских языков: язва. Что ставит под вопрос существование связи между именем Яга и приведенными примерами из славянских языков. Также возможна этимология, в рамках которой древнее заимствованное название было переосмыслено славянами и сближено с производными от праслав. *(j)egа (народная этимология), что объясняет флуктуацию, выраженную в наличии вариантов с -z- и -z- в западно-славянских языках (имя переосмыслено) и наличии варианта с -г- в русском языке (не переосмыслено).

Существует и иная трактовка, согласно которой, имя Бабы-яги связано с названием определённого предмета. В «Очерках Берёзового края» Н. Абрамова (СПб., 1857) есть подробное описание «яги», которая представляет собой одежду «наподобие халата с откладным, в четверть, воротником. Шьётся из тёмных неплюев, шерстью наружу. Такие же яги собираются из гагарьих шеек, перьями наружу. Ягушка — такая же яга, но с узким воротником, надеваемая женщинами в дороге» (аналогичное толкование в тобольском происхождении даёт и словарь В. И. Даля).

Внешниц вид

В народном сознании Баба-Яга представлялась злой столетней старухой. Кроме того, в сказках она изображается уродливой и безобразной. Неприглядность Бабы-Яги связана, прежде всего, с ее необычной ногой. Как правило, о старухе говорится: «Баба-Яга костяная нога». Собственно, указание на костяную ногу в текстах сказок выступает как постоянный эпитет Бабы-Яги, рифмующийся с ее именем. Иногда формульное описание Бабы-Яги имеет продолжение: «Баба-Яга костяная нога, морда глиняная». В некоторых сказках нога Яги представляется не костяной, а деревянной или железной. По мнению исследователей, необычная нога связана с первоначальной зооморфностью облика мифологического персонажа, являвшегося прообразом сказочной Бабы-Яги. В мифологии разных народов действительно известны подобные антропоморфные персонажи, имеющие ноги животных: Пан, фавны, различные карлики, демоны, черти и т. п. Вместе с тем прообраз Бабы-Яги, как, впрочем, затем и она сама, настолько прочно были связаны с представлениями о смерти и с образом смерти, что эта животная нога сменилась в народном сознании костяной ногой, то есть ногой мертвеца. По причине костеногости Баба-Яга в сказках никогда не ходит: она либо летает, либо лежит, то есть, согласно мифологическим представлениям, проявляет себя не как живое существо, а как мертвец. Подчас ее принадлежность к миру мертвых прослеживается в определении ее ноги как разложившейся: «Одна нога гна, другая назёмна».

Обычное воображение поражают и другие черты внешности Бабы-Яги. Попадая к ней, герой чаще всего видит ее лежащей на полу, печи или полатях, растянувшейся при этом из угла в угол. Не только нога, но и прочие части тела Бабы-Яги изображаются в сказках необычными: «А у ней голова лежит в одном углу избы, а ноги в другом», «Лежит баба-яга, костяная нога из угла в угол, нос в потолок врос», «Баба-Яга из угла в угол перевертывается: одной губой пол стирает, а носом трубу затыкает». Нос Бабы-Яги иногда представляется железным или таким длинным, что «на крюку висит». Особенностью внешнего облика Бабы-Яги являются резко подчеркнутые женские признаки. Причем они чрезмерно преувеличены; так, она изображается женщиной с огромными грудями: «Титки через грядку», «На печи на девятом кирпичи лежит баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос, сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, сама зубы точит». Подчас половые признаки Бабы-Яги в сказочных текстах обрисовываются более чем откровенно: «Из избушки выскочила баба-яга, костяна нога, жилена, мылена». При этом она всегда воспринимается носителями традиционных представлений как старуха. Многие сказочники не описывают внешность Бабы-Яги, упоминая лишь, что она старая или дряхлая, седая, беззубая, страшная старуха. Иногда в текстах сказок отмечается одноглазость Бабы-Яги, что, согласно мифологическим представлениям, является признаком потусторонней природы образа.

Атрибуты Бабы-Яги

Образ сказочной Бабы-Яги наделен устойчивыми атрибутами. Одним из них является клюка или палка, обладающая волшебными свойствами. Клюка Бабы-Яги такова, что от удара ею «никакой богатырь не может на свете жить». С помощью своей палки-песта она может превратить в камень все вокруг, в том числе и героев-богатырей. Так, в одной из сказок она хлопает пестом по голове героя и приговаривает: «Быть ты, Федор Водович, серым камнем, лежать от ныне и до веку». Во многих сказочных сюжетах в качестве атрибутов Бабы-Яги выступают орудия женского труда, большинство из которых связанны с очагом и готовкой пищи: кочерга, лопата, пест, ступа, помело. Этим предметам, несмотря на их утилитарный характер, в традиционной культуре придавалось магическое значение. В сказке же ступа, например, оказывается предметом, на котором Баба-Яга передвигается в пространстве, заметая при этом следы помелом. Иногда Баба-Яга изображается также сидящей за прялкой и прядущей нить; а ее веретено и клубочек ниток приобретают в сказочной реальности волшебные свойства.

Жилище Бабы-Яги

Главным же атрибутом этого персонажа является необычная избушка, имеющая особое расположение в сказочном пространстве. Она находится «очень далеко», где-то «за тридевять земель, за огненной рекой», в темном, дремучем, непроходимом лесу, где нет «ни стежечки, ни дорожечки». Это место, где «пусто кругом, не видать души человеческой», куда «птица не пролетывает, зверь не прорыскивает» и куда «даже ворон русской кости не доносит». Такое место в мифологическом сознании воспринимается как потусторонний мир. Достигнуть избушки может только герой, и то его конь «по колена в воде, по грудь в траве идет». Само жилище Бабы-Яги особое. Это избушка «на курьих ножках, на петушьей голяшке», «на курьих ножках, на бараньих рожках», «на курьей ножке, собачьей голёшке», «на куриных лапках, на веретенных пятках». Избушка не просто стоит, она вертится. Часто Иван-царевич оказывается просто перед гладкой стеной избы — «без окон без дверей» — а вход в нее находится с противоположной стороны. Подчас об этом строении говорится: «У этой избушки ни окон, ни дверей, — ничего нет». Она всегда открытой стороной обращена к тридесятому царству, а закрытой — к царству, откуда пришел герой. Он не может обойти избушку, потому что она как будто стоит на какой-то невидимой грани, через которую путник никак не может перешагнуть. В одной из сказок так и говорится: «Стоит избушка — а дальше никакого хода нету — одна тьма кромешная; ничего не видать». По мнению исследователей, внешние признаки этого жилища — отсутствие окон и дверей, невозможность ее обойти, а также теснота внутри (пространство избушки занято телом Бабы-Яги: ноги по углам, нос в потолок врос) — сближают его с обителью покойника — гробом.

В сказке избушка Бабы-Яги оказывается своеобразной сторожевой заставой. Проследовать дальше, пересечь этот рубеж можно только проникнув в саму избушку и пройдя сквозь нее. Чтобы сделать это — как в одной из сказок говорит герой, «чтобы мне зайти и выйти», — избушку нужно повернуть. Для этого необходимо произнести слова заклинания: «Избушка, избушка! Стань к лесу задом, ко мне передом». Иногда в текстах сказок это заклинание звучит более развернуто: «Избушка, избушка, повернись к лесу глазами, а ко мне воротами: мне не век вековать, а одна ноць ноцевать. Пусти прохожего». В одной из сказок герой, помимо произнесения заклинания, совершает еще одно магическое действие — дует на избушку: «По старому присловию, по мамкину сказанью: «Избушка, избушка, — молвил Иван, подув на нее, — стань к лесу задом, ко мне передом»». Только после этого обнаруживается вход: «Избушка поворотилась к ним передом, двери сами растворились, окна открылись».

Избушка «на курьих ножках» изображается стоящей то в чаше леса (центр иного мира), то на опушке, но тогда вход в неё — со стороны леса, т. е. из мира смерти. Название «курьи ножки» скорее всего произошло от «курных», т. е. окуренных дымом, столбов, на которые славяне ставили «избу смерти» — небольшой сруб с прахом покойника внутри (такой погребальный обряд существовал у древних славян ещё в VI—IX вв.). Баба Яга внутри такой избушки представлялась как бы живым мертвецом — она неподвижно лежала и не видела пришедшего из мира живых человека (живые не видят мёртвых, мёртвые не видят живых). Она узнавала о его прибытии по запаху — «русским духом пахнет» (запах живых неприятен мёртвым).

Кстати, «ступа» — неизменное средство передвижения сказочной Яги, в переводе с санскрита означает — «могила, урна для захоронения». Люди верили, что мертвецы летают на гробах.

Во многих сказках жилище Бабы-Яги отличается еще одной странной и пугающей слушателя повествования особенностью. Дом или дворец злой старухи огорожен тыном, на каждой из тычинок которого торчит по голове, и только на одной тычинке головы нет. Подчас ограда вокруг избушки вовсе изображается состоящей из частей человеческого тела: забор — из человечьих костей, на его кольях — черепа, вместо засова — человеческая нога, вместо запоров — руки, вместо замка — острые зубы. Все это указывает на то, что люди оказываются жертвами Бабы-Яги. Более того, из многих сказок становится ясно, что этот персонаж наделяется такой чертой, как людоедство, которая соотносит образ опасной старухи с мифологическими представлениями о персонифицированной смерти. В одной сказке о Бабе-Яге говорится: «Возле этого дома был дремучий лес, и в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга; никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят». В другой сказке она изображается сидящей и толкущей в ступе людей; увидев девушку, Баба-Яга оскаливает зубы и грозит: «Я тебя в ступе истолку». Зачастую Баба-Яга сразу покушается и на жизнь героя, пришедшего в избушку: «Съем я тебя, молодец, я тридцать годов цёловецьёго мяса не ела». О людоедстве Бабы-Яги свидетельствует и то, что во время погони за богатырями она проглатывает двоих из них. Особенно ярко мотив людоедства Бабы-Яги разработан в сказках, где главным героем оказывается мальчик — Липунюшка, Лутонюшка, Глинышек, Ивашка, Терешечка, — которого она специально похищает, чтобы зажарить и съесть. Правда, мальчик обманывает старуху, и она вместо него съедает своих дочерей.

Родственники Бабы-Яги

Образ Бабы-Яги может быть охарактеризован как мифологический через ее «родственные» отношения. Помимо незадачливых дочерей, зажаренных находчивым мальчиком, в ряде сказочных сюжетов Баба-Яга может иметь три, девять, десять, двенадцать или сто дочерей-оборотней: то девушек, то кобылиц или коров. Волшебные кобылицы могут также оборачиваться волчицами, зайцами, рыбицами. В некоторых сюжетах Баба-Яга выступает в роли матери трех многоголовых змеев — Чуда-Юда, Идолища и Издолища — или их жен. Дочери или невестки Бабы-Яги наделены мифологическими характеристиками и, прежде всего, оборотничеством: они могут превращаться в различные предметы, с помощью которых пытаются отомстить героям за смерть своих мужей. Баба-Яга сама советует одной из них обернуться «кроваткой тисовой и периной пуховой», другой — колодцем, «ключевой водой и чарочкой золотой», третьей — «кустиком ракитным и ягоды изюмны». Прикосновение к этим предметам должно погубить богатырей, разорвать их «на мелки маковы зернышки». Кроме того, Баба-Яга может состоять в «родственной связи» с другими фантастическими персонажами: она может быть матерью Змея Горыныча, Ветра; родной сестрой старика-волшебника, Чуда-Юда, Горуна Горуновича; родной теткой главного героя или его невесты; кумом ей может приходиться серый волк. Если Яга состоит в родстве с кем-нибудь из героев, то она всегда является родней жены или матери героя, но никогда — отца героя. Исследователи считают, что объяснение этому следует искать в матриархальных отношениях прошлого.

Спецификой жанра сказки является утроение образов, действий. Поэтому довольно часто в некоторых сюжетах утраивается и образ Бабы-Яги: герой на своем пути встречает поочередно трех сестер. В таких случаях иногда вводится их различение по возрасту, силе, знаниям и другим признакам: первая Баба-Яга — «деревянная нога, оловянный глаз»; вторая — «костяная нога, серебряный глаз»; третья — «стальная нога, золотой глаз».

Помощники Бабы-Яги

На мифологическую основу образа Бабы-Яги указывают его многочисленные черты, сохранившиеся в текстах сказок. Так, например, Баба-Яга нередко изображается как хозяйка лесных зверей, имеющая над ними неограниченную власть. В одной из севернорусских сказок она скликает зверей так: «Где вы есь, серые волки, все бежите бежите и катитесь во едино место и во единой круг, выбирайте промежу собой, которой больше, которой едреньше за Иваном-царевичем бежать». Или: «Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом — вдруг, откуда только взялись, — набежали всякие звери, налетели всякие птицы». В сказке о Кощее младшая Баба-Яга отсылает героя к старшей со словами: «Впереди по дороге живет моя большая сестра, может, она знает, есть у ней на то ответчики: первые ответчики — зверь лесной, другие ответчики — птица воздушная, третьи ответчики — рыба и гад водяной; что ни есть на белом свете, все ей покоряется». Причастность помощников Бабы-Яги ко всем трем частям мирового пространства говорит о ее исключительном статусе, которому в мифологических представлениях обществ, находившихся на ранних стадиях развития, соответствовал статус хозяйки вселенной. На эту архаичную черту в образе Бабы-Яги указывает и то, что ей подчиняются не только звери, но и природные стихии: «Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом; вдруг со всех сторон поднялись, повеяли ветры буйные, только изба трясется!» Иногда она так и называется в сказке — «матерью ветров». У Бабы-Яги могут также храниться ключи от солнца. В связи с этими особенностями Бабы-Яги показательно и то, что она почти всегда называется старухой, что в мифопоэтическом сознании, кроме возрастной характеристики, означает еще и ее статус старшей над другими. Баба-яга — повелительница времени: ей служат Красный, Белый и Чёрный всадники, то есть утро, день и ночь.

Баба-Яга не только повелевает животными, но и в ее собственном образе прослеживаются зооморфные признаки: она «визжит по-змеиному», «ревет по-звериному». Кроме того, она может принимать облик различных животных и достигать при этом фантастических размеров: например, становится кошкой размером с сенную копну или свиньей, у которой один клык роет в земле, а другой в небе. В сказках, где Баба-Яга борется с героями, выходцами из Русской земли, она и в своем обличии может принимать не просто гигантские, а космические размеры: так, чтобы погубить богатырей, она задумывает выйти на дорогу, раскрыть рот — «одна губа по земле, другая земля по поднебесью».

Оборотничество

Мифологическая основа образа Бабы-Яги такова, что он закрепился в сказочных сюжетах, отдельные мотивы которых восходят к древним преданиям этиологического характера. В одной из сказок Баба-Яга предстает в виде Змеи, которая гонится за героем, чтобы его съесть. Она проглатывает брошенный ей противником «бухон» хлеба, который сделан наполовину из соли, и от жажды выпивает целое озеро. Герой может также забросить ей в пасть пять пудов сыра и пять пудов соли или стог сена и поленницу дров. В некоторых вариантах сюжета Баба-Яга успевает также заглотить двух богатырей — братьев героя. Сам же он успевает укрыться в кузнице. Своим языком Баба-Яга с трех раз пролизывает железные двери кузницы. Кузнецам удается ухватить ее клещами, они запрягают Ягу-Змею в плуг и «кладут межу» через болота, леса и горы до самого моря. Здесь Баба-Яга выпивает море и лопается, а из нее появляется всякая нечисть: гадюки, жабы, ящерки, пауки, «пуголовки», черви и «всякие такие», что указывает на связь Бабы-Яги с образом земли и соответственно на ее хтоническую природу.

Согласно крупнейшему специалисту в области теории и истории фольклора В. Я. Проппу, выделяются три вида Бабы-яги: дарительница (она дарит герою сказочного коня либо волшебный предмет); похитительница детей; Баба-яга-воительница, сражаясь с которой «не на жизнь, а на смерть», герой сказки переходит к иному уровню зрелости. При этом злобность и агрессивность Бабы-яги не являются её доминантными чертами, но лишь проявлениями её иррациональной, недетерминированной натуры.

Баба-Яга — воительница

Образ Бабы-Яги-воительницы во многих своих чертах соотносится с эпическими богатырскими персонажами, имеющими мифологическую природу. Прежде всего, она, несмотря на свою возрастную характеристику, наделяется непомерной силой. Так, она может держать «лясиночку» в тридцать пудов, бороться одновременно с двумя богатырями: в одной из сказок она двух «молодцов по чашше ташшила и била». При этом Баба-Яга не чувствует ударов русского богатыря, воспринимая их как комариные укусы: «Эх, как русские комарики покусывают!»

Яга-воительница вступает в противоборство с героями-богатырями, когда они, путешествуя, достигают пустой лесной избушки и располагаются в ней. Обычно она наведывается в избушку, когда в ней остается один из путников. Появляется она, как правило, из-под земли, что указывает на то, что она — обитательница подземного царства. Ее появление для героя всегда неожиданное и необычное: «Вдруг закрутилося-замутилося, в глаза [Усыни] зелень выступила — становится земля пупом, из-под земли камень выходит, из-под камня баба-яга, костяная нога, ж жиленая, на железной ступе едет, железным толкачом погоняет, сзади собачка побрёхивает». Злая старуха съедает всю пищу, приготовленную оставшимся богатырем для товарищей, и по очереди расправляется с ними: «схватила толкач, начала бить Усынюшку; била, била, под лавку забила, со спины ремень вырезала, поела все дочиста и уехала». Усмирить Бабу-Ягу удается только главному герою. Баба-Яга спасается бегством под камень в подземелье, «на нижний свет». Иногда то, как победить или извести воинствующую Бабу-Ягу, герою объясняют персонажи, находящиеся под ее властью. Чтобы убавить у нее силу, нужно переставить бочки с сильной и слабой водой или высечь ее железными прутьями. Умертвить же Бабу-Ягу можно, разрубив тело злой старухи на части после боя, отрубив у нее, спящей, голову ее же мечом-кладенцом, сбросив ее в колодец с мертвой водой. В некоторых сказках справиться с Бабой-Ягой могут только кузнец или даже двенадцать кузнецов: они ловят ее за язык клещами и перековывают в необычную кобылу, которая может обежать вокруг света, а за это время и «жменька льна» не успеет сгореть.

Магические способности

В сказках Баба-Яга обладает умениями, которые в народном сознании квалифицируются как магические. Она, например, может переносить силу с одного существа на другое; так, одна из кобылиц, дочерей Бабы-Яги, рассказывает герою о чудесном жеребенке, своем брате: «А есть у нас брат, в конюшне лежит в гною и на ём шкура сосьмула, — ну, нас баба-яга бье и силу вынимая, а яму укладая». К подобным умениям относится и способность Бабы-Яги насылать сон на героев. Иногда, чтобы герой не смог решить поставленную ему задачу — выпасти необычный табун лошадей, — она усыпляет его с помощью волшебных предметов: «сыра сонливого и хлеба дранливого». В других сказках в состояние временного бездействия, подобного сну, Баба-Яга вводит героя и его охоту (охотничьих животных), превращая их в камень. Она же затем дует на камни, и камни оживают. В народных представлениях сон воспринимался как временная смерть. И в сказочной реальности Баба-Яга оказывается тем существом, которое распоряжается жизнью и смертью персонажей. Во многих сказках она даже является хранительницей силы и жизненной субстанции, воплощающейся в образе волшебной воды. В одних сюжетах это две бочки — с сильной и слабой водой, — которые герой меняет местами, чтобы одолеть Бабу-Ягу или другого противника. В других сюжетах это два источника или колодца: в одном из них мертвая вода, в которой все живое погибает, а в другом — живая (целящая, молодая) вода, в которой мертвая птичка оживает, засохшая ветка пускает ростки и цветет, у безрукого отрастают руки, а у ослепшего восстанавливается зрение.

Волшебные предметы

Помимо того что Баба-Яга владеет источником жизни, она также является и обладательницей самых разнообразных волшебных предметов. Это и клубочек, который показывает дорогу; и необычные животные и средства передвижения — Сивка-Бурка, крылатый конь, ковер-самолет, сапожки-самоходки. Это и всевозможные диковинки: гусли-самогуды — «сами пляшут, сами песни играют», серебряное блюдечко и золотое яблочко — «само катается», серебряное намыко и золотое веретенце — «само прядется», золотые пяльца и серебряная иголка — «сама шьется», золотые яблоки, меч-кладенец и другие. Многие из предметов, принадлежащих Бабе-Яге, имеют золотую окраску. Даже некоторые животные на службе у старухи отмечены этим признаком: золотая птичка или золотой зайчик приводят героя прямо к ней. По мнению исследователей, золото и золотая окраска предметов — это знак их принадлежности к потустороннему миру, что еще раз свидетельствует о причастности Бабы-Яги к «иному» сказочному миру. Этот мир может находиться не только «далеко», но и «глубоко», под землей. И в некоторых сказках в подземном царстве у Бабы-Яги, воюющей с русскими богатырями, имеются работники, которые изготавливают для нее войско. Это волшебные кузнецы, портные, ткачи, сапожники. Кузнец раз стукнет молотком о кувалду — солдат, еще стукнет — другой. Портной или швея «раз кольнет к себе и от себя иглой — солдат с конем», над «пялами» (пяльцами) «взмахнет иглой — выскочит богатырь» или «казак с пикою». Девушка-ткачиха «как бросит утоцину — выскочит богатырь» или «махнет челноком, так и выскочит солдат с тесаком». Сапожник «шилом кольнет, то и солдат с ружьем, на коня садится, в строй становится».

Функции Бабы-Яги

Каковы же функции Бабы-Яги в сказке? Образ Бабы-Яги чрезвычайно противоречив. В зависимости от сюжета сказки, она может выступать и в «положительной» и в «отрицательной» роли, то есть быть или врагом, или помощником главного героя. Исследователи, в частности известный ученый-фольклорист В. Я. Пропп, выделил в сказках три основных типа этого персонажа: Яга-дарительница, Яга-похитительница, Яга-воительница. Наиболее древним представляется тип Яги-дарительницы. Ее функцией в сказке являются давание герою или героине добрых советов, вручение чудесных предметов, дарение волшебного коня, помощь во время бегства. Обычно Баба-Яга чувствует появление героя в ее владениях по запаху. В своем госте она чует «русский дух» или «русскую коску», что в мифопоэтическом сознании воспринимается как «человечий дух». С детства из сказок все помнят восклицание Бабы-Яги по поводу прихода героя в избушку: «Фу-фу-фу! Бывало, русского духа слыхом не слыхать, видом не видать, а нынче русский дух в ложку садится и в рот валится». Этот возглас еще раз напоминает о том, что Баба-Яга — людоедка. Чаще всего Баба-Яга начинает разговор с героем с вопроса: «Дела пытаешь иль от дела лытаешь?» — или: «По охоте, молодец, ходишь, але по неволе?» Но, прежде чем ответить на вопрос, герой требует, чтобы хозяйка соблюла правила гостеприимства: «Бабушка-сударушка, напой, накорми, тогда вести расспроси!» Подчас герой отвечает старухе грубо, даже обзывая ее ругательными словами и требуя: «А ты должна баньку истопить, выпарить, вымыть и спросить: где ты проживался?» Если Баба-Яга сразу грозит его съесть, он отвечает: «Полно, старая, я с дороги — пылен и гадок. Ты должна меня сначала вымыть, накормить, напоить, а потом есть. Да еще ты должна спросить: иду ли я по своей воле или по неволе». В некоторых сказках герой на угрозу Бабы-Яги сам грозит убить ее, а кости придавить камнем, и хозяйка смиряется и угощает гостя. Демонстрация героем знания этикетных норм заставляет Бабу-Ягу изменить свое поведение. Иногда же в сказках она сама как будто спохватывается: «Старушка скочила со стула, себе по щеке ударила, по другой прибавила: «Фу-фу, не накормила я, не напоила, а стала вести выспрашивать»». Таким образом, в сказке нашли отражение особенности старинного русского гостеприимства, оказываемого путнику: мытье в бане и угощение.

Яга-дарительница

Яга-дарительница дает герою предметы и волшебного коня, без которых в тридесятом царстве не добраться до цели. Путеводный клубочек указывает направление: «Клубочек покатился через горы, через долы, по полям, по лугам, по сыпучим пескам». Конь преодолевает непреодолимые преграды: «Этот конь подскакивает, мха, болота перескакивает, реки, озера хвостом заметает». Баба-Яга вручает герою вещи — платок или салфетку, — по которым он должен быть опознан его невестой, или волшебные предметы, которые помогают ему в путешествии и в выполнении заданий. Таким образом, только Баба-Яга может указать герою путь в «чужое» царство и условия для достижения цели его странствий. Кроме того, в некоторых сказочных сюжетах Баба-Яга приходит на выручку Ивану-царевичу и на обратном пути из тридесятого царства: она помогает герою избавиться от преследования грозной Царь-девицы, его будущей жены, у которой во время ее сна он ворует чудесные вещи и «творит с ней грех». Во время погони Баба-Яга и ее сестры поочередно сменяют герою коня и задерживают грозную Царь-девицу, предлагая ей отдохнуть и помыться в бане.

Баба-Яга похитительница и пожирательница детей

В сказках говорится о том, как Баба-яга похищает детей и жарит в печи, забрасывая их туда с помощью лопаты. Исследователь В. Я. Пропп связывал истоки происхождения образа с обрядом перепекания ребенка для придания ему неуязвимости. Этот мотив присутствует во множестве сказочных и эпических произведений («Илиада» Гомера, нартский эпос).

Сказки, где Баба-Яга выступает в роли похитительницы и пожирательницы детей, ставятся исследователями (В. Я. Пропп) в один ряд с сюжетами, где вообще присутствует мотив отправления маленьких детей или достигших 13–15 лет, а также брачного возраста, в лес или в науку к лесному чудищу и т. п. Этот круг сказок, а также сюжеты с Ягой-дарительницей и Ягой-воительницей связываются учеными с древними обрядами посвящения.

Обряды посвящения

Посвящение — это один из социальных институтов, свойственных родовому строю. Утратив со временем свою социальную значимость, он нашел отражение в сказках в трансформированном виде. Возраст, в котором дети подвергались обряду посвящения в разных культурных традициях, был различен: и при наступлении половой зрелости, и раньше. Социальная функция этого обряда состояла в том, что посредством участия в нем мальчик или юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным его членом и приобретал право вступления в брак. Одним из назначений обряда была также подготовка юноши к браку.

Формы обряда посвящения у разных народов были различны, хотя их общей особенностью была трехчастность структуры. Обряд состоял из выделения индивида из общества, так как обретение нового статуса должно происходить за пределами устоявшегося мира, затем — периода испытаний и учений и наконец возвращения в коллектив в новом статусе. Объединяющим разные формы посвящения являлся также соответствующий мифологическому мышлению механизм обряда: он сопрягался с представлениями о так называемой временной смерти посвящаемого. Предполагалось, что во время обряда мальчик или юноша умирал и затем вновь воскресал уже новым человеком. Смерть и воскресение инсценировались действиями, изображавшими, например, пожирание мальчика чудовищным животным. Как бы пробыв некоторое время в желудке чудовища, он затем возвращался, извергнутый животным наружу. Для совершения обряда в этой форме у древних народов выстраивались специальные дома или шалаши в форме животного, дверь строения представляла собою пасть. Обряд всегда совершался в глубине леса или кустарника, в строгой тайне, и, как правило, сопровождался телесными истязаниями и повреждениями, имевшими свои особенности в каждом племени. Это могло быть, например, отрубание пальца, выбивание некоторых зубов и другие. Другая форма временной смерти выражалась в том, что мальчика во время обряда символически сжигали, варили, жарили, изрубали на куски и вновь воскрешали. Жестокости с посвящаемым были направлены на «отбивание» у него «ума, памяти». В разных культурных традициях это достигалось с помощью голода, жажды, темноты, ужаса, которым подвергались посвящаемые и которые в мифологическом сознании соотносились с представлениями о смерти. Проходя обряд, посвящаемый забывал все на свете, чтобы вернуться новым человеком. «Воскресший» получал новое имя, на его кожу наносились клейма и другие знаки пройденных испытаний. Кроме всего этого, мальчик проходил определенную школу: его обучали приемам охоты, сообщали ему мифы племени и тайны религиозного характера, исторические сведения о его народе, правила и требования быта, готовили к браку и т. д. Посвящаемый овладевал также навыками исполнения племенных плясок, песен, учился всему, что было необходимо в жизни. Выдержав все испытания, он становился полноправным членом общества. Кроме того, согласно мифологическому мировосприятию, посвящаемый с помощью прохождения обряда приобретал магическую силу.

Учеными-фольклористами замечено, что важнейшая часть сюжета волшебной сказки — испытания, которым герой подвергается в тридесятом царстве, или царстве мертвых, — воспроизводит схему обрядов посвящения и соответствующую им мифологическую картину мира. Так, в частности, образы сказочного леса и избушки «на курьих ножках» интерпретируются исследователями как отражение воспоминаний о лесе как месте, где производился обряд, с одной стороны, и как о входе в царство мертвых — с другой. Вернувшийся из леса, из тридесятого царства, герой всегда приобретает какие-то способности, материальные блага и новый статус.

Задания, предоставляемые Бабой Ягой, были разные — мужчина должен был уметь охотиться, пасти, делать оружие, и, в конце концов, быть в курсе, что нужно делать с женой. О последнем редко говорят и мало где пишут, но в сказках это отражено, как и в серьезных исследованиях. Во многих сказках Баба Яга предлагает герою взять в жены свою дочь, что, вероятно, является просто отголоском необходимой проверки зрелости в далеком прошлом — не забывайте, что сексопатологов не существовало.

Все остальное вполне воплотилось в выполнении всевозможных заданий сказочным героем: то ее табун нужно выпасти, то свиней раскормить. Женщины же в сказках к Бабе Яге попадают редко, и только очень специфичные женщины. Это либо красавицы, либо царевны, либо рукодельницы. Говоря языком науки, по представлениям наших предков к ней попадают только те женщины, которые могут стать лидерами в обществе матриархата – женами князей или сами претендуют на роль правителя. Оно и понятно, ведь умения простых девушек вполне могла проверить любая из ее родственниц — она тоже женщина и имеет право голоса при определении зрелости обычного члена племени. Но если женщина претендовала на большее — ее экзаменовала все та же Баба Яга. Только задания менялись — убрать, спрясть, сшить, сготовить и прочее.

Многочисленные версии более поздних сказок о домах подготовки юношей (семь богатырей или гномов), о тяжелом испытании девушек (Морозко, Белоснежка, Марья- Искусница, Царевна-Лягушка и прочие принцессы) являются просто перефразированием в головах людей стандартной схемы прохождения испытаний при вступлении во взрослую жизнь в своем обществе. Любой должен где-то пожить и что-то сделать, чтобы доказать свою компетентность в текущей жизни. Баба Яга же являлась просто барометром, определяющим качество будущего члена общества. Естественно, подобные испытания не могли восприниматься радостно, и Ягу отнесли к плохим, но необходимым героям. Со временем жрецами и монахами стали мужчины, они же стали править в обществе, а Баба Яга сохранила свои функции и власть в мире сказок.

Образ Яги у южных славян

В бывших славянских землях Каринтии в Австрии «Баба-яга Пехтра» (нем. Pechtrababajagen) является обрядовым ритуальным персонажем при обходе домов в Крещенский вечер и перед Пепельной средой (на Масленицу). Во время обхода иногда в группе кто-то приделывал деревянную ногу и ходил прихрамывая — в старых описаниях Пехтра имела большую «гусиную» ногу.

У словенцев Помурья во время встречи весны в Юрьев день, когда водили «Зелёного Юрия» или «Весника», зиму называли Бабой Ягой:

В Сербии, Черногории и Хорватии зовётся Бабой Рогой (то есть Рогатой бабой) и ею пугают маленьких детей, когда те капризничают и не хотят ложиться спать (ср. Бабай).

В Черногории в обряде ряженья на Масленицу один из участников одевается Бабой Ругой («дедовской бабой») и носит на руках «ребёнка» (куклу). Образ символизирует предков и, считается, что обеспечивает плодородие на предстоящий год.

Происхождение образа Бабы-Яги

Возвращаясь к образу Бабы-Яги, следует сказать несколько слов о предположениях исследователей относительно его происхождения: генетически этот сказочный персонаж восходит к эпохе матриархата; по-видимому, прообраз Бабы-Яги почитался как всесильное женское божество. Неслучайно в сказке Баба-Яга выступает в роли могущественного стража тридесятого царства, которое нередко представляет собой тип закрытого «девичьего государства», попадая в которое мужские персонажи погибают, а возвратиться из него под силу только настоящему герою. Образ Бабы-Яги возводится учеными также к представлениям о родовом предке по женской линии, ведь в сказке Баба-Яга, как правило, оказывается близкой родственницей матери, жены или невесты героя. Именно как предок она связана с очагом: в сказке Баба-Яга «на печке лежит», «руками уголья гребет», «языком сажу загребает»; с очагом и готовкой пищи связаны и ее атрибуты. Первое приобщение героя к «чужому» миру, вход в который охраняет Баба-Яга, связано с вкушением приготовленной ею пищи. Угощение — постоянная типичная черта Бабы-Яги в сказке. Мотив угощения героя Ягой на его пути в тридесятое царство сложился, по мнению исследователей, на основе древнего представления об особой пище, которую умерший принимает на пути в потусторонний мир.

Баба-Яга и матриархат

Женский образ Бабы-яги связан с матриархальными представлениями об устройстве социального мира.

При матриархате как образе жизни глава, так сказать, старейшина общества — это женщина достаточного возраста для того, чтобы иметь право поучать всех остальных, и достаточно молодая, чтобы быть в состоянии отстоять свое место в обществе физически. То есть не девица, но и не старуха — настоящая баба в нормальном понимании этого слова. С этих старых времен и осталось у известной нам героини часть имени «Баба» и способность научить любого, от Ивана-царевича, до Иванушки-дурачка. Именно к этой главе и приходят за советом, получением права на собственную жизнь, лечением и всем, что только может понадобиться. Кстати, сказки можно разделить на ранние и поздние. О сроках создания сказок написано много исследований. Нам же сейчас интересен только тот факт, что в более ранних сказках к Бабе Яге за заданиями попадают не только Иваны, но и красные девицы. И те и другие попадают не на одну ночь, а, как правило, живут у нее подолгу, выполняют какую-либо работу или вынуждены справляться с какими-то заданиями. В случае, если они справляются – получают то, за чем пришли, или просто награждаются ею. В сказках они, так или иначе, справляются, но дается понять, что, если бы этого не случилось — героя постигла бы незавидная судьба. Есть множество вариантов, но все они сходятся к тому, что его не стало бы как члена этого общества. Кстати, существует много точек зрения о расшифровке слова «Яга». Одна из них определяет это слово как «решающий».

Вернемся к обществу матриархата. Оно, как и все остальные варианты организации совместного проживания больших групп людей, предполагает процедуру посвящения в полноценные члены сообщества. В экзотических племенах устраивают обряды и заставляют проходить мучительные процедуры, в современном нам обществе мы тоже празднуем совершеннолетие, получаем паспорта и образование, которые дают нам новые, недоступные в детстве права. Матриархат отличался только тем, что право взрослой жизни не давалось исходя из возраста, а присваивалось в зависимости от личных достижений. Другими словами, человек вообще мог не стать взрослым, если не умел делать определенные вещи. Это вполне логично: если вы не умеете зарабатывать хлеб, почему вы должны иметь право голоса при обсуждении того, как его кушать? В условиях матриархата подобное решение принималось одной главной женщиной.

Время матриархата заканчивалось, но женщины-жрицы остались. Скорее всего, они уходили в лес, где было удобнее испытывать претендентов на взрослость.

В рамках мифологического сознания прообраз Бабы-Яги не мог квалифицироваться как положительный или отрицательный в современном понимании этих признаков. И в сказках, отражающих элементы мифологического мировосприятия, Баба-Яга представляет собой и страшную старуху, полновластную «хозяйку леса», грозного и всемогущего стража входа в потусторонний мир, и мудрый, вещий персонаж, покровительницу и советчицу, но только того героя, который знает, как нужно себя вести с ней. Как уже отмечалось выше, в сложении образа Бабы-Яги очевидна роль первобытных институтов и, в частности, обряда посвящения, а также мифологических представлений о смерти и путешествии в загробный мир. В поздних традиционных представлениях Баба-Яга воспринимается как колдунья, ведьма, связанная с нечистой силой. В народном быту имя Бабы-Яги стало укорительным: им обычно называют злых женщин.

К образу Бабы-яги в своём творчестве неоднократно обращались русские писатели и поэты А. С. Пушкин, В. А. Жуковский («Сказка об Иване-царевиче и Сером Волке»), Алексей Толстой, Владимир Нарбут и др. Живописные интерпретации её образа получили широкое распространение среди художников серебряного века: Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Александра Бенуа, Елены Поленовой, Ивана Малютина и др.

Баба-Яга

Баба — прародительница. Изначально положительное божество славянского пантеона, хранительница (если надо — воинственная) рода и традиций. В период христианства всем языческим богам, в том числе и оберегавшим людей (берегиням), придавались злые, демонические черты, уродливость внешнего вида и характера. Не избежали этого Баба-Яга, русалки, лешие и т. д.

Баба-Яга — старуха-чародейка, наделенная магической силой, ведунья, оборотень. По своим свойствам ближе всего к ведьме. Чаще всего — отрицательный персонаж.

Баба-Яга обладает несколькими устойчивыми атрибутами: она умеет колдовать, летать в ступе, живет в лесу, в избушке на курьих ножках, окруженной забором из человеческих костей с черепами.

Она заманивает к себе добрых молодцев и маленьких детей и зажаривает их в печи. Своих жертв она преследует в ступе, погоняя ее пестом и заметая след помелом (метлой).

Выделяются три вида Бабы-Яги: дарительница (она дарит герою сказочного коня либо волшебный предмет), похитительница детей, Баба-Яга-воительница, сражаясь с которой «не на жизнь, а на смерть», герой сказки переходит к иному уровню зрелости.

Образ Бабы-Яги связан с легендами о переходе героя в потусторонний мир (Тридевятое царство). В этих легендах Баба-Яга, стоящая на границе миров (костяная нога) служит проводником, позволяющим герою проникнуть в мир мертвых, благодаря совершению определенных ритуалов.

Благодаря текстам сказок можно реконструировать и обрядовый, сакральный смысл действий героя, попадающего к Бабе-Яге. В частности, В. Я. Пропп, исследовавший образ Бабы-Яги на основе массы этнографического и мифологического материала, обращает внимание на очень важную деталь. После узнавания героя по запаху (Яга слепа) и выяснения его нужд, она обязательно топит баню и выпаривает героя, совершая таким образом ритуальное омовение. Затем кормит пришедшего, что тоже представляет собой обрядовое, «покойницкое», угощение, непозволительное живым, чтобы те случайно не проникли в мир мертвых. Эта еда «отверзает уста умершего». И, хотя герой вроде бы и не умер, он вынужден будет временно «умереть для живых», чтобы попасть в «тридесятое царство» (иной мир). Там, в «тридесятом царстве» (загробном мире), куда держит путь герой, его всегда поджидает немало опасностей, которые ему приходится предвидеть и преодолевать.

М. Забылин пишет: «Под этим именем почитали славяне адскую богиню, изображаемую страшилищем в железной ступе, имеющей железный посох. Ей приносили кровавую жертву, думая, что она питает ею двух своих внучек, которых ей приписывали, и услаждается при этом пролитием крови. Под влиянием христианства народ забывал своих главных богов, припоминая только второстепенных, и особенно — те мифы, которые имеют олицетворенные явления и силы естества, или символы житейских потребностей. Таким образом Баба-Яга из злой адской богини превратилась в злую старуху колдунью, подчас людоедку, которая живет всегда где нибудь в лесу, уединенно, в избушке на курьих ножках. Вообще, о Бабе-Яге остались следы только в народных сказках, и ее миф сливается с мифом ведьм».

Источник