- Эндотрахеальное введение лекарственных средств это как

- Эндотрахеальный (интубационный) наркоз: преимущества, показания, противопоказания

- Александр Иванов, хирург-гинеколог

- Особенности эндотрахеального наркоза

- Показания и противопоказания к интубационному наркозу

- Как выполняется эндотрахеальный наркоз

- Возможные осложнения

- Эндотрахеальный способ введения лекарственных средств лабораторным животным

- Резюме

- Введение

- Анестезиологическое обеспечение

- Процедура введения

- Проведение контроля качества введения

- Выбор носителя

- Объемы введения

- Заключение

- Вклад авторов

- Сведения о конфликте интересов

Эндотрахеальное введение лекарственных средств это как

При оказании неотложной медицинской помощи иногда невозможно ввести вещества в вену. Обычно легко осуществимая альтернатива — это назначение лекарств внутритрахейно. Реанимационный совет (Великобритания) и Американская кардиологическая ассоциация рекомендуют внутритрахейное введение адреналина и атропина, однако из-за отсутствия однозначных данных о людях не могут прийти к согласию относительно адекватной дозировки.

Американская кардиологическая ассоциация считает, что дозы любого лекарства должны быть такими же, что и при внутривенном назначении, а, по мнению Реанимационного совета, внутритрахейные дозы надо увеличивать вдвое.

При внутритрахейном введении эффективны различные средства, в частности налоксон, диазепам, лидокаин, адреналин, изопротеренол, атропин и тербуталин. Если лекарство вводят через эндотрахеальную трубку, оно должно быть растворено в адекватном объеме жидкости; для взрослого пациента — 10—20 мл физиологического раствора.

При педиатрической реанимации эндотрахеальные средства надо развести в изотоническом физиологическом растворе до объема не менее 2 мл и вводить через катетер, вставленный в эндотрахеальную трубку. В качестве альтернативы лекарство можно вводить непосредственно через эндотрахеальную трубку, а затем вливать в нее 2—5 мл изотонического физиологического раствора, чтобы смыть препарат в нижние дыхательные пути. По поводу оптимального объема эндотрахеальной жидкости данные разноречивы.

Рекомендуемый объем должен обеспечить адекватное поступление вещества в дистальные отделы дыхательных путей, одновременно сводя к минимуму риск значительной кратковременной гипоксемии из-за инсталляции физиологического раствора. При лечении детей, когда доступен только эндотрахеальный путь введения, сначала надо применять 0,1 мг/кг (100 мкг/кг) адреналина. Всегда следует выбирать самый быстрый способ введения лекарства — внутривенный, эндотрахеальный и т. д.

После внутритрахейной инстилляции надо провести 5 форсированных раздуваний легких, чтобы обеспечить распределение лекарственного средства по дыхательным путям и за счет этого ускорить его всасывание.

Источник

Эндотрахеальный (интубационный) наркоз: преимущества, показания, противопоказания

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/03/endotrahealnyj-narkoz-300×200.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2019/03/endotrahealnyj-narkoz.jpg» title=»Эндотрахеальный (интубационный) наркоз: преимущества, показания, противопоказания»>

Александр Иванов, хирург-гинеколог

- Запись опубликована: 27.03.2019

- Время чтения: 1 mins read

При этом виде обезболивания анестетик вводят в дыхательные пути пациента через эндотрахеальную трубку, помещаемую в рот, нос или трахеостомическое отверстие в шее.

В настоящее время при проведении большинства сложных операций специалисты выбирают именно этот метод, так как он обладает целым рядом достоинств, способных коренным образом повлиять на исход лечения.

Особенности эндотрахеального наркоза

Пациенты часто спрашивают, зачем вводить газ в легкие через трубку, когда можно воспользоваться маской. Многие преимущества этого метода как раз и кроются в возможности взаимодействия наркозного аппарата непосредственно с органами дыхания — он фактически “дышит” за человека, осуществляя вентиляцию легких смесью газов — кислорода и наркозного вещества.

Благодаря этому врач может проводить операцию столько, сколько необходимо, не ограничивая себя во времени.

Интубационная анестезия выполняется с помощью аппарата, который контролирует все жизненно важные функции организма во время операции и автоматически варьирует концентрацию подаваемого газа. Это исключает такие риски, как внезапный выход пациента из сна или ухудшение его самочувствия из-за завышенной концентрации наркоза.

Кроме этого, эндотрахеальная анестезия дает следующие возможности:

- точность дозировки препаратов, которой нельзя достичь при масочном обезболивании;

- возможность регулировать интенсивность легочной вентиляции для изменения газового состава крови;

- хорошая проходимость дыхательного тракта. При интубации пациентам не грозит западание языка, больной не подавится слюной, кровью или пищевыми массами;

- возможность проведения бронхолегочной санации (через специальный катетер можно удалить мокроту, гной, скопившуюся слизь);

- возможность одновременного применения миорелаксантов, уменьшающих риск кровотечения и расслабляющих мускулатуру.

Последний пункт особенно важен для хирурга. При других методах наркоза, без подключения пациента к аппарату, поддерживающему дыхание, значительное расслабление мускулатуры приведет к остановке дыхания. А некоторые операции, например, микрохирургические, требуют именно максимальной расслабленности мускулов — как раз в этом случае и подойдет эндотрахеальный наркоз.

Показания и противопоказания к интубационному наркозу

Выбор метода анестезии — всегда зона ответственности хирурга. Его задача — определить наиболее щадящий и надежный вариант, учитывающий особенности организма пациента, его вес, возраст и др.

Ряд операций не позволяет использовать этот метод, так как доктору важно, чтобы легкие находились в расслабленном (сжатом) состоянии, газ же их сильно раздувает.

Эндотрахеальный наркоз рекомендуется:

- при длительных (от 1 часа) сложных оперативных вмешательствах;

- в случаях, предполагающих возможную остановку дыхания (что повлечет гибель пациента);

- при угрозах удушения (отеки горла, ларингоспазмы, экстренное вмешательство при полном желудке и др.);

- при ЛОР-операциях, во время которых необходимо защитить дыхательные пути от попадания крови и слюны;

- при вмешательствах на щитовидной железе, шее, голове, лице;

- при микрохирургических операциях, требующих абсолютного расслабления тела и др.

Абсолютных противопоказаний к проведению эндотрахеального (интубационного) обезболивания нет. С осторожностью его применяют при острых респираторных болезнях, заболеваниях и пороках развития дыхательных путей, делающих введение эндоскопической трубки опасным или очень сложным, при острых почечных и печеночных патологиях и при инфаркте миокарда.

Как выполняется эндотрахеальный наркоз

Перед проведением наркоза проводится премедикация — медикаментозная подготовка пациента. С вечера больному дают снотворные или транквилизаторы, которые снимают спазмы, вызванные страхом и нервозностью. Утром вводят препараты, снижающие выделение слюны и угнетающие функцию блуждающего нерва. Из ротовой полости убирают съемные протезы — они могут помешать введению трубки аппарата.

Перед операцией пациенту вводят трубку в трахею (интубация). Этот момент проходит абсолютно безболезненно, так как предварительно анестезиолог вводит внутривенный наркоз и расслабляющие препараты (миорелаксанты), и человек засыпает. Перед введением эндотрахеальной трубки врач закрывает зубы пациента специальными накладками и применяет другие меры, защищающие ротовую полость от травм.

Для эндотрахеального наркоза используется новейший препарат Севоран, отличающийся минимальными побочными эффектами. Он быстро выводится из организма, не вызывая осложнений.

Препараты для наркоза вводятся в дыхательные пути по методу стандартной ингаляционной анестезии с помощью аппарата, например, Fabius Tiro, учитывающего все показатели состояния пациента. Для эндотрахеального наркоза используется новейший препарат Севоран, отличающийся минимальными побочными эффектами. Он быстро выводится из организма, не вызывая осложнений.

После окончания операции больного выводят из наркоза и, когда он начинает дышать, трубку извлекают.

Анестезиолог не отходит от пациента до тех пор, пока тот полностью не придет в сознание и его самочувствие не восстановится.

Возможные осложнения

Этот вид наркоза может сопровождаться введением различных препаратов, их выбор зависит от вида операции и материальных возможностей пациента. Кроме этого, следует учитывать длительность воздействия лекарств. После пробуждения больные могут ощущать неприятные последствия общей анестезии, связанные с интубированием и действием самих препаратов:

- тошноту и рвоту;

- боль, отек или сухость в горле, ротовой полости;

- слабость, головную боль и головокружение;

- перепады настроения;

- проявления аллергии (сыпь и зуд).

Все проявления вполне терпимы и быстро проходят.

Источник

Эндотрахеальный способ введения лекарственных средств лабораторным животным

Е.И. Трофимец, токсиколог,

М.Н. Макарова, доктор медицинских наук, директор,ORCID 0000-0003-3176-6386,

А.Е. Кательникова, кандидат медицинских наук, руководитель группы специфической токсикологии,

К.Л. Крышень, кандидат биологических наук, руководитель отдела токсикологии и микробиологии

ООО «Институт доклинических исследований»

188663, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 245

Резюме

Практически любой эксперимент по доклиническому исследованию лекарственных средств не обходится без введения исследуемых объектов лабораторным животным. Выбор способа введения зависит прежде всего от планируемого метода применения лекарственного средства в клинической практике и в свою очередь является важным и необходимым этапом для дальнейшей оценки влияния исследуемых объектов на органы-мишени и организм в целом. В связи с разработкой новых лекарственных препаратов и лекарственных форм с целевой доставкой к органам и системам организма все больший интерес вызывают и соответствующие способы введения. Одним из таких способов является эндотрахеальное введение, представляющее собой аналог ингаляционного способа введения препаратов в клинической практике. Доставка лекарственных веществ непосредственно в легкие позволяет быстро достичь необходимых терапевтических концентраций препарата в органе-мишени, снизить его системное воздействие и выраженность побочных эффектов, позволяет избежать эффекта «первого прохождения через печень» и разрушения препарата в желудочно-кишечном тракте.

В лабораторной практике данный метод введения интересен не только с точки зрения исследования фармакологической активности и безопасности лекарственных средств, но и возможности применения такого способа для индукции патологий дыхательной системы. В статье представлен обзор по эндотрахеальному способу введения лабораторным животным, а также рассматриваются выбор наиболее подходящих препаратов для анестезиологического обеспечения, процедура введения с техникой выполнения, контроль качества манипуляции, устройства для проведения, выбор носителя и объемы введения, а также межвидовые различия физиологических параметров дыхательной системы (объем легких, длина и диаметр трахеи), которые необходимо учитывать при планировании эксперимента с данным типом введения. При разработке протокола исследования на лабораторных животных с эндотрахеальным способом введения необходимо учитывать два важных фактора, которые влияют на качество выполнения манипуляции, это объем введения и использование анестезии при проведении процедуры. От них будет зависеть распределение действующего вещества в легочной ткани, развитие нежелательных эффектов в виде потери дозирования и травматизации. Мы не обнаружили в доступной литературе сведений о рекомендованных и максимально допустимых объемах для эндотрахеального введения разным видам животных. В результате анализа данных литературы и собственного исследования предложены рекомендованные и максимальные объемы при эндотрахеальном введении для различных видов лабораторных животных.

Введение

Практически любой эксперимент по доклиническому исследованию лекарственных средств не обходится без введения исследуемых объектов лабораторным животным. Выбор метода введения зависит прежде всего от планируемого способа применения лекарственного средства в клинической практике и в свою очередь является важным и необходимым этапом для дальнейшей оценки влияния исследуемых объектов на органы-мишени и организм в целом.

В связи с разработкой новых лекарственных препаратов и лекарственных форм с целевой доставкой к органам и системам организма все больший интерес вызывают целевые способы введения. Одним из таких способов является эндотрахеальное введение, представляющее собой аналог ингаляционного метода введения препаратов в клинической практике [1].

Создание новых аэрозольных форм биологически активных веществ является одной из современных тенденций развития фармацевтики. В настоящее время аэрозольная терапия широко используется для лечения различных бронхолегочных заболеваний среди взрослых и детей [2]. Доставка лекарственных веществ непосредственно в легкие позволяет быстро достичь необходимых терапевтических концентраций препарата в органе-мишени, снизить его системное воздействие и выраженность побочных действий, помогает избежать эффекта «первого прохождения через печень» и разрушения препарата в желудочно-кишечном тракте.

Первое сообщение об эндотрахеальном введении лабораторным животным было опубликовано в 1923 г. [3], в котором T. Kimura описал введение каменноугольной смолы кроликам и морским свинкам с помощью различных неингаляционных способов (в том числе и эндотрахеального) в попытке индукции опухолевого процесса. Позднее, упоминания об эндотрахеальном введении встречаются в работах С.G. Henry (1981), W. Ho, A. Furst (1973), R.E. Kouri (1976, 1980) и P. Nettesheim, A.S. Hammons (1971) на мышах. Эндотрахеальное введение крысам применяли в своих исследованиях W.H. Blair (1974), J.D. Brain (1976), R.F. Henderson (1979). Сообщения об использовании данного способа введения хомякам отмечены в работах J.D. Brain (1976), A.R. Kennedy, J.B. Little (1975), U. Saffiotti (1968). Процедура введения для всех перечисленных видов лабораторных животных схожа. Главное отличие заключается в объеме поставляемого тестируемого объекта.

В лабораторной практике данный способ введения интересен не только с точки зрения исследования фармакологической активности и безопасности лекарственных средств, но и возможности применения данного метода для индукции патологии дыхательной системы, например моделирования инфекций дыхательных путей [4, 5] или морфологических патологических процессов (легочного фиброза) [6].

На сегодняшний день, ориентируясь на гуманные принципы обращения с животными, используются такие понятия, как рекомендованный и максимальный объем для введения препаратов животным [7–10]. Рекомендованный объем для однократного введения — это объем вводимого лекарственного средства, который не вызывает у животного дискомфорт, болевые ощущения и не влияет на его поведение. Максимальный объем вводимого лекарственного средства для однократного введения — это объем, являющийся физиологически возможным, но способный вызвать кратковременный дискомфорт у животного и потребовать дополнительной подготовки перед проведением манипуляции (депривация кормом, анестезия и др.). Информационная доступность и использование сведений о рекомендованных и максимальных объемах для введения лекарственных средств позволит более рационально подходить к вопросу разработки плана исследования, сводя к минимуму страдания животного.

Мы не обнаружили в доступной литературе сведений о рекомендованных и максимально допустимых объемах для эндотрахеального введения разным видам животных.

Данная статья является обзором по эндотрахеальному способу введения в практике доклинических исследований, в котором рассматриваются выбор наиболее подходящих препаратов для анестезиологического обеспечения, процедура введения с техникой выполнения, контроль качества манипуляции, выбор носителя и объемы введения.

Анестезиологическое обеспечение

Практически во всех анализированных источниках литературы эндотрахеальное введение проводится с применением общей анестезии.

Выбор адекватного анестезиологического сопровождения может гарантировать успешное введение исследуемых объектов. В отношении лабораторных грызунов применимы ингаляционные анестетики короткого действия. Их преимущество: подавление рефлексов на минимальный период времени и быстрое восстановление животного. В качестве таких ингаляционных анестетиков чаще всего применяют галотан, метафан, энфлуран и изофлуран. Барбитураты могут использоваться в отдельных случаях (например, у собак), но их применение иногда приводит к подавлению активности центральной нервной системы.

Диэтиловый эфир может применяться у морских свинок, так как данный вид лабораторных животных обладает видовой предрасположенностью к остановке сердечной деятельности вследствие использования галогеновых анестетиков. Эфир практически не угнетает гемодинамику и функцию паренхиматозных органов, дает выраженный анальгезирующий эффект и хорошую мышечную релаксацию. Однако препарат имеет и ряд недостатков: раздражающее действие на слизистые оболочки с последующим усилением секретообразования, длительный период возбуждения и посленаркозного пробуждения [11].

В лабораторных исследованиях на крысах зачастую отдают предпочтение золетил-ксилазиновому наркозу, обладающему рядом преимуществ: необходимая глубина и длительность анестезии, широкий терапевтический диапазон, нет необходимости в применении специального оборудования, удобный путь введения, минимальное влияние на течение экспериментальной патологии [12].

Процедура введения

Эндотрахеальное введение не является рутинной манипуляцией и требует от исполнителя определенных навыков и сноровки. Необходимо учитывать, что на качество выполнения данной манипуляции существенно влияют такие факторы, как методика интубации, специфический транспорт каждого конкретного исследуемого объекта, объем введения, доза вводимого исследуемого объекта, метод анестезии. Однако, несмотря на все это, самым основным, оказывающим решающее действие на успешность процедуры моментом является квалификация специалиста, проводящего ее.

Исследуемые объекты мелким лабораторным грызунам вводят эндотрахеально при помощи катетеров или специального эндотрахеального зонда, как правило, имеющего шариковый наконечник для предупреждения травматизации. Применение специальных эндотрахеальных зондов дает возможность более точно дозировать исследуемые вещества и вводить их в количестве, не приводящем к механической обструкции дыхательных путей.

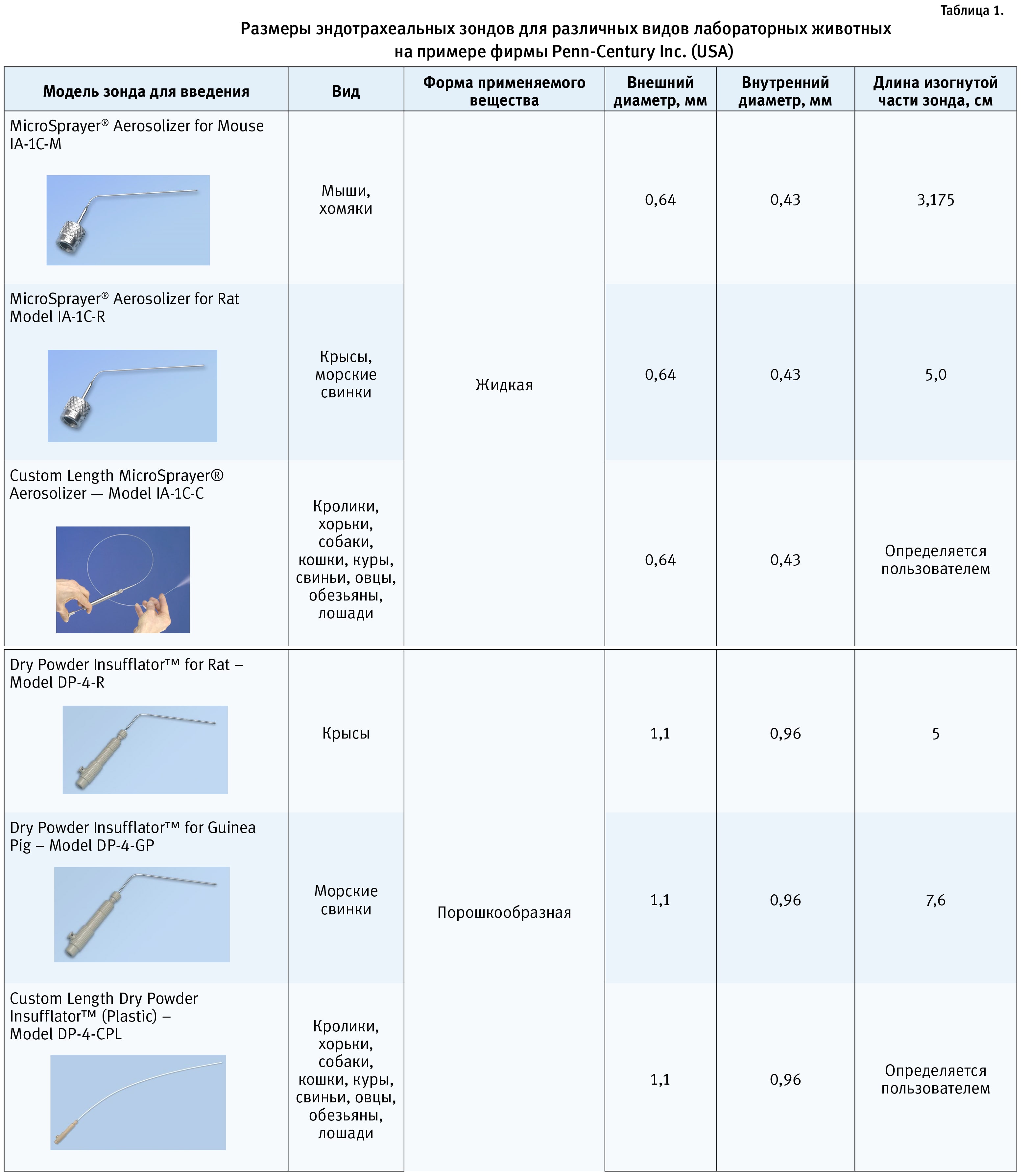

В табл. 1 представлен обзор эндотрахеальных зондов для лабораторных животных (фирма Penn-Century Inc., СШA).

Также для проведения эндотрахеального введения могут применяться атравматические зонды для внутрижелудочного введения с параметрами, аналогичными эндотрахеальным зондам, представленным в табл. 1.

Самое главное условие успешного выполнения манипуляции заключается в том, чтобы при введении инструмента (катетер, зонд) не травмировать окружающие ткани. Правильное выполнение эндотрахеального введения представлено на рис. 1.

Как видно на рис. 1 при введении зонд не касается стенок трахеи и не упирается в ее бифуркацию. При таком расположении зонда происходит равномерное распределение исследуемого объекта.

У крупных видов лабораторных животных исследуемые объекты можно вводить непосредственно в долю легкого, однако данный способ весьма травматичен. Иной подход к доставке исследуемого объекта в легочную ткань — создание доступа посредством хирургического вмешательства. Во время выполнения данной методики часть трахеи хирургически выводится на вентральную сторону шеи и при помощи установки катетера через стенку трахеи создается доступ в ее просвет. Данный метод также не пользуется популярностью в силу высокой вероятности травматизации, хотя и позволяет получить постоянный доступ в просвет трахеи.

Самым простым и наименее инвазивным методом для доставки исследуемых объектов в легочную ткань мелких лабораторных животных является введение эндотрахеального зонда через ротоглотку. Эндотрахеальное введение, как правило, проводится под общей анестезией, однако при достаточном опыте процедуру можно выполнять без наркотизации животного. В таком случае необходимо использовать местные анестетики для предупреждения причинения животному болевых ощущений.

После наркотизации животное фиксируют в положении на спине, эндотрахеальный зонд вводят в ротовую полость (рис. 2), располагая между голосовыми связками. Через небольшое надавливание на надгортанный хрящ проводят инструмент в просвет трахеи до уровня ее бифуркации и осуществляют распыление исследуемого объекта. При введении крысам и морским свинкам для контроля попадания можно ориентироваться на тактильные ощущения зонда в проекции трахеи. Другой способ правильного расположения инструмента в респираторном, а не в желудочно-кишечном тракте — аккуратное введение воздуха шприцем в эндотрахеальный зонд. Если инструмент находится в респираторном тракте, наблюдают подъем грудной клетки, подтверждающий наполнение воздухом легких.

При введении мышам и хомякам необходима визуальная фиксация попадания, для чего животное обязательно наркотизируют, фиксируют на специальном столике, мощным направленным источником света подсвечивают кожу шеи в проекции гортани.

Для лучшей визуализации надгортанника у различных видов лабораторных животных с успехом применяют волокнисто-оптический ларингоскоп (рис. 3-4).

У хомяков благодаря их широким защечным мешкам ротовая полость может быть достаточно широко открыта для прямой визуализации надгортанника. В связи с данной физиологической особенностью зачастую именно хомяки являются предпочтительным видом лабораторных животных для проведения эндотрахеального введения. Также эту процедуру значительно облегчает использование роторасширителей для удержания ротовой полости в открытом состоянии [13].

Проведение контроля качества введения

В ряде исследований были подняты вопросы, касающиеся качества эндотрахеального введения. При правильном выполнении процедуры удается достичь равномерного распределения вводимого вещества и необходимого количества его доставки по долям легких [14]. Однако качество доставки вводимого вещества напрямую зависит от опыта человека, выполняющего процедуру, и требует соответствующей подготовки. Даже при должном обучении следует понимать, что результаты могут варьировать в разных учреждениях, что затрудняет их сравнение между лабораториями [13].

В настоящее время отслеживают эффективность введения, проверяя распределение исследуемого вещества в легочной ткани. Тушь или флюоресцентные латексные шарики являются хорошими маркерами для визуального исследования распределения некоторых типов частиц. После введения легкие наполняются воздухом, их извлекают из тела животного с последующим замораживанием и лиофилизацией. Затем изучают распределение введенного вещества. Также применяют гомогенизирование долей легких и экстрагирование для количественного определения флюоресценции или окраски. Обнаружение вводимого вещества в легочной ткани дает достаточное доказательство того, что процедура введения выполнена корректно, но данный анализ проводят после процедуры и это оставляет вопрос контроля качества в ходе эксперимента открытым.

При выполнении эндотрахеального введения существует вероятность того, что часть вещества может быть выведена при откашливании у тех видов животных, которые обладают кашлевым рефлексом. Особенно часто это происходит при интенсивном восстановлении после анестезии или при введении слишком большого объема исследуемого вещества.

В двух исследованиях проводили изучение удержания частиц в легочной ткани после введения. В одном исследовании у мышей сохранялось 70% введенного радиомеченого альбумина в легких через 2 ч после процедуры, в то время как голова и туловище (в основном желудок) содержали оставшиеся 30% [15]; в другом использовались меченые углеродные частицы (суспендированные в 0,1% твине-80), в легких крыс, мышей и морских свинок сохранялось более 90% вводимой дозы сразу же после манипуляции, тогда как у хомяков сохранялось около 83% [14].

Выбор носителя

Очень важным условием для проведения качественной доставки исследуемого объекта является выбор носителя. Учитывая физико-химические свойства изучаемых веществ, может потребоваться применение специфического носителя. Несмотря на то, что физиологический раствор — это наиболее часто применяемый носитель, его попадание в легкие может вызвать нежелательные реакции, например, развитие воспалительного процесса. Поверхностно-активные вещества (например, твин-80) иногда добавляются в физиологический раствор для удержания взвешенных частиц от агломерации и осаждения. Некоторые поверхностно-активные вещества могут разрушать поверхностное натяжение, обеспечиваемое сурфактантом и сами по себе вызывать неблагоприятное воздействие [13].

Объемы введения

Объем введения вещества является важным фактором, влияющим на оценку его токсического действия на легкие. Исследуемые вещества распределяются менее равномерно при использовании небольших объемов, чем больших, но в то же время введение избытка жидкости в легкие нежелательно. Выбор объема введения может напрямую зависеть от цели эксперимента [13].

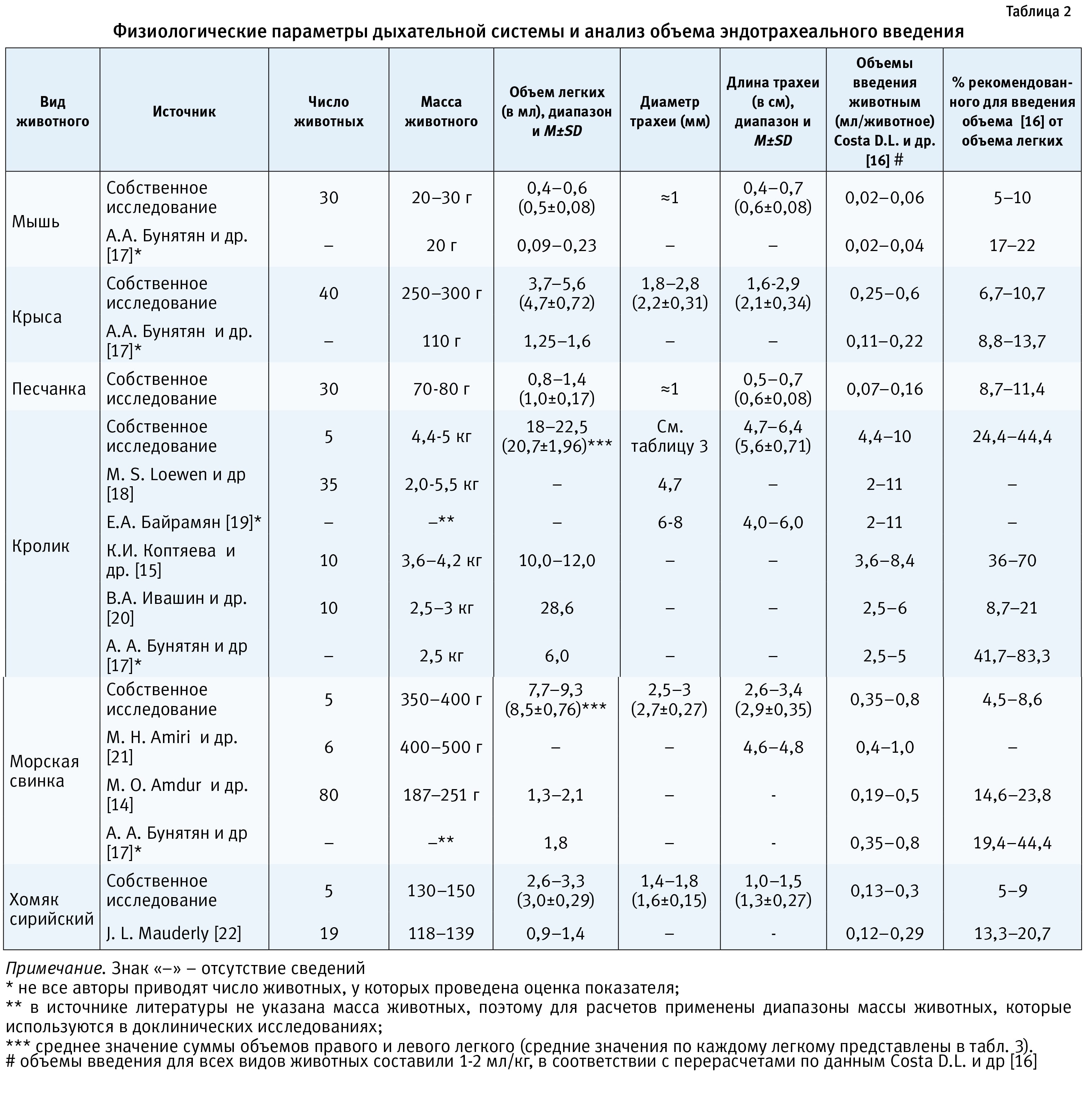

В табл. 2 представлены данные литературы и результаты собственного исследования по изучению объема легких, диаметра и длины трахеи у различных видов лабораторных животных, наиболее часто применяемых для эндотрахеального введения.

В собственном исследовании данные показатели были изучены у мышей, крыс, песчанок, хомяков (сирийских), морских свинок и кроликов. Животные были подобраны примерно одинаковой массы тела, не отклоняющейся от среднего более чем на 20%. У животных, подвергнутых эвтаназии, извлекали легкие с трахеей и оценивали объем легких онкометрическим методом. У крупных видов (кролики, морские свинки) измеряли объемы отдельно правого и левого легкого.

Диаметр трахеи измеряли с помощью линейки. Стоит отметить, что у мелких видов лабораторных животных (мыши, песчанки) измерить точный диаметр трахеи не представилось возможным ввиду слишком малых размеров (≈1 мм).

Как видно из табл. 2, объем легких, диаметр и длина трахеи отличаются между видами. Установлено, что показатели зависели от массы тела, делая ее корректным фактором при выборе объема введения.

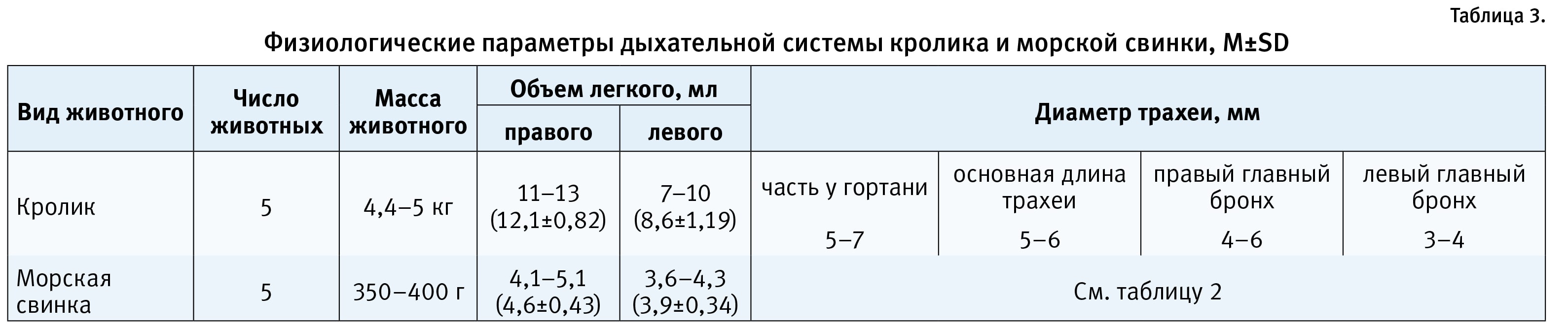

Как видно из представленных в табл. 2 данных, при попытке сопоставить объемы введения исходя из объема легких, наблюдается очень выраженный разброс показателей, причем наиболее выраженный в отношении кроликов (от 8,7 до 83,3%). Мы предположили, что это может быть связано с некоторыми анатомическими особенностями кроликов, и провели патолого-анатомическое исследование, которое показало (см. табл. 3), что объемы правого и левого легкого у кроликов имеют существенные различия.

При измерении диаметра трахеи у кроликов обнаружили различия в размерах на различных участках трахеи. На рис. 5 представлены участки трахеи кролика, на которых обнаружена разница в диаметре.

Перечисленные анатомические особенности могли привести к таким существенным отличиям при определении объемов введения этому виду животных.

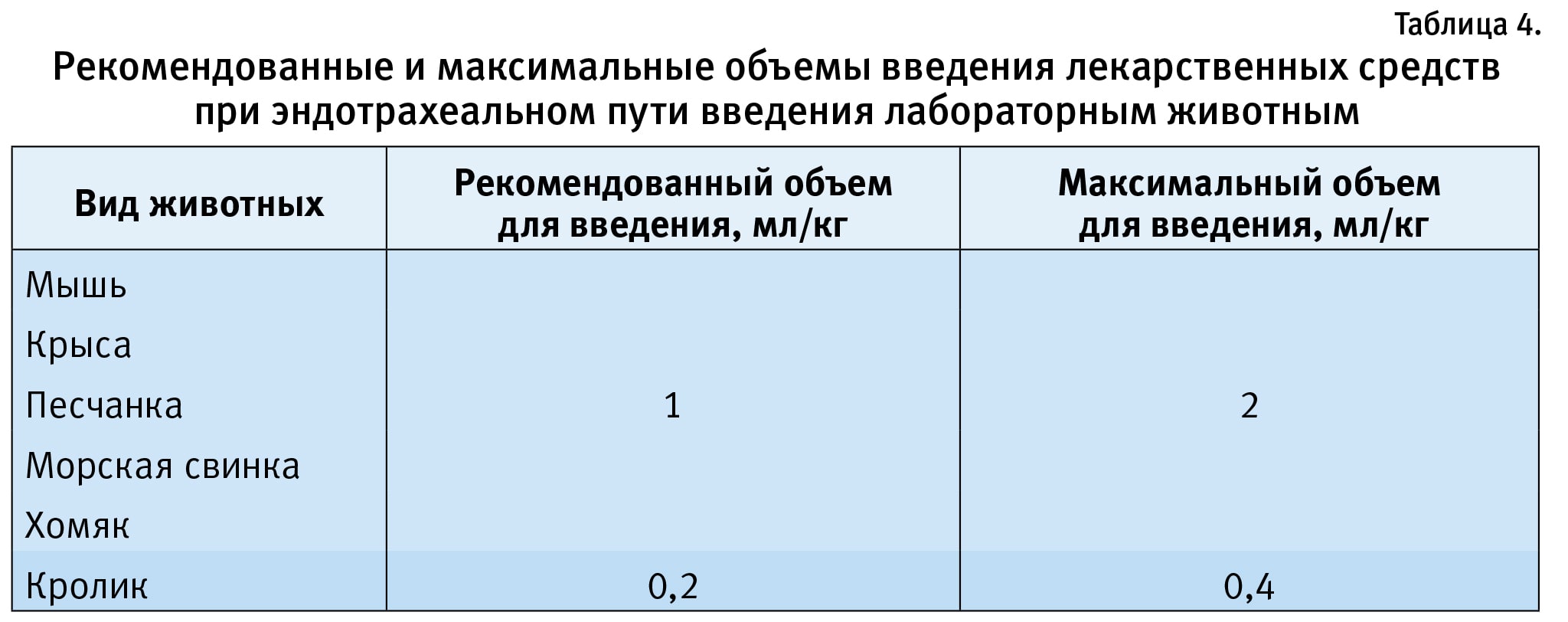

Далее мы предприняли попытку выразить рекомендованные величины в миллилитрах на 1 кг массы тела. Обращаем внимание, что при таком пересчете для всех животных, кроме кроликов, объемы для введения составили 1-2 мл/кг массы тела, т.е. около 5-10% от объема легких животных. Вероятно, эту величину (% объема введения от объема легких) можно принять за оптимальный (рекомендованный) объем для эндотрахеального введения, в том числе и для кроликов, поскольку введение более 10% от объема легких может стать фатальным, или привести к потере точности дозирования. В этом случае для кроликов объем введения (5-10% от объема легких) составит 0,2-0,4 мл/кг.

На основании анализа опубликованных и собственных данных можно предложить оптимальные объемы вводимых препаратов при проведении доклинических исследований. В табл. 4 представлены рекомендованные и максимальные объемы введения лекарственных средств при эндотрахеальном пути введения лабораторным животным, которые можно использовать как соответствующие принципам «3Rs».

По мнению авторов, введения больших объемов (больше 2 мл/кг) следует избегать, так как существует вероятность развития кашлевого рефлекса у животных, обладающих данным физиологическим защитным механизмом, и механической обструкции вследствие избытка вводимых объектов [13].

Заключение

Эндотрахеальное введение является высокотехнологичным и современным способом доставки исследуемых объектов в легочную ткань. Основным преимуществом данного способа введения является способность доставлять точно дозированное количество исследуемого объекта. При правильной технике выполнения исследуемые объекты равномерно распределяются в легких. Однако существует ряд вопросов, которые необходимо учитывать и четко прорабатывать при выборе эндотрахеального введения для оценки легочной токсичности.

Такими вопросами являются рациональность способа введения, подбор необходимого носителя, объем вводимого материала, доза и выбор анестезирующего средства. Чаще всего эндотрахеальное введение проводят с применением анестетиков короткого действия, вводя эндотрахеальный зонд через ротовую полость. Носителем зачастую является физиологический раствор. Основным критерием выбора объема для эндотрахеального введения должен быть вид лабораторных животных с учетом анатомических отличий объемов легких, как правило, не зависящих от массы тела. Процедура эндотрахеального введения не рутинная, она требует определенных технических навыков и опыта, которые должны подтверждаться соответствующей подготовкой персонала и проверкой качества выполнения процедуры.

По результатам обработки данных литературы и собственного исследования предложены рекомендованные и максимальные объемы эндотрахеального введения.

Вклад авторов

Е.И. Трофимец – сбор данных литературных источников, сбор и анализ данных, написание и редактирование текста статьи

М.Н. Макарова – концепция и дизайн исследования, редактирование текста статьи, научное консультирование и утверждение окончательного варианта статьи для публикации

А.Е. Кательникова – научное консультирование

К.Л. Крышень – научное консультирование

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ». Авторы выражают благодарность Гущину А.Я. за проведение патоморфологического исследования.

Сведения о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Источник