- Эмпиема плевры. История, патофизиология и диагностика

- Историческая справка

- Нормальная физиология плевральной жидкости

- Лучевая диагностика

- Эмпиема плевры ( Гнойный плеврит , Пиоторакс )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы эмпиемы плевры

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение эмпиемы плевры

- Санация плевральной полости

- Системная терапия

- Физиореабилитация

- Хирургическое лечение

- Прогноз и профилактика

Эмпиема плевры. История, патофизиология и диагностика

Торакальная хирургия, как и любая другая, сталкивается с инфекцией. И если для абдоминальных хирургов частой проблемой является перитонит, то для «торакальщиков» головной болью является скопление гноя в плевральной полости — эмпиема плевры. Заболевание также называют гнойным плевритом.

В США ежегодно наблюдается около 60 000 случаев эмпиемы плевры. Они возникают или самостоятельно (первичная эмпиема), или в связи с появлением у больного пневмонии различной этиологии.

Эмпиема плевры значительно уменьшает дыхательный объем легких и поддается только хирургическому лечению. Потому для торакального хирурга эта нозология имеет исключительную важность.

Сегодня расскажем об истории и патофизиологии. В следующей статье уже остановимся на тактике ведения больных с эмпиемой плевры.

Историческая справка

Впервые гнойное поражение плевры было описано Гиппократом в 500 г. до н.э. Несмотря на столь раннее описание болезни, адекватного дренирования плевральной полости и лечения гнойного плеврита не существовало вплоть до ХХ века, пока не была разработана тактика ведения больных с эмпиемой.

Появление антибиотиков уменьшило частоту возникновения эмпиемы и изменило ее бактериологию. До антибиотикотерапии инфекции в 60–70 % случаев были вызваны Streptococcus pneumoniae. Сейчас на долю этого инфекционного агента приходится около 10 % случаев. Вместо этого повысилась распространенность Staphylococcus aureus, а развитие устойчивости к стафилококку в 1950-х годах усилило осложнения и смертность. Также возросла распространенность анаэробных инфекций и грамотрицательных организмов.

Одним из последних достижений в лечении эмпиемы плевры (и многих других болезней торакального профиля) стало внедрение видеоассистированных торакальных операций (VATS).

Возникновение эмпиемы плевры представляет собой прогрессирующий процесс, который превращает жидкий саморассасывающийся парапневмонический плевральный выпот в сложную многоцелевую фибринозно-гнойную жидкость. Потому важно разобраться в нормальной физиологии плевральной жидкости.

Нормальная физиология плевральной жидкости

В норме объем плевральной жидкости у людей невелик (

Пневмококковая пневмония, осложнившаяся некрозом и абсцессом легкого. Источник: Medscape.

Анаэробные агенты могут присутствовать в 76 % случаев. Анаэробы вызывают эмпиему без других сопутствующих аэробных микроорганизмов примерно в 14 % случаев с положительными результатами посева. Анаэробная инфекция часто имеет нетипичное клиническое начало: с субфебрильной лихорадкой и постепенной потерей веса.

Лучевая диагностика

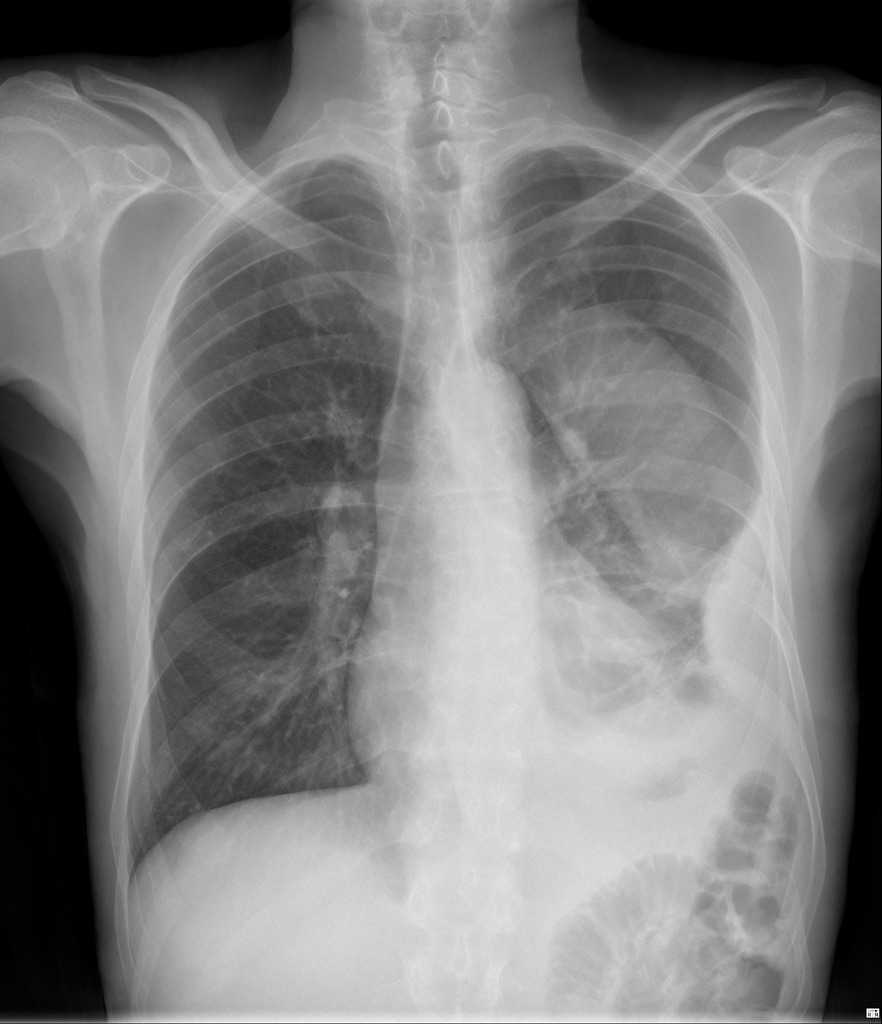

Плевральный выпот может быть выявлен на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки. Эмпиему следует подозревать у пациентов, организм которых не отвечает на соответствующую антибактериальную терапию.

Ультразвуковое сканирование является предпочтительным методом исследования. Оно дает возможность точно определить местонахождение любого скопления жидкости и помогает наметить точку для проведения диагностической аспирации. Иногда плевральная инфекция возникает из-за разрыва пищевода. Этот диагноз следует подозревать у пациентов, у которых развивается плевральный выпот вскоре после многократной рвоты. При обнаружении патологического сброса из пищевода (применяется рентгеноскопия с контрастным веществом) необходимо незамедлительно направить больного к хирургу, имеющему опыт лечения разрывов пищевода.

Осумкованный плевральный выпот слева с распространением по косой междолевой щели. Источник: Radiopedia.

В случае возникновения диагностических трудностей необходимо провести компьютерную томографию с контрастированием. КТ-сканирование с использованием контрастного вещества может помочь дифференцировать эмпиему плевры от абсцесса легкого. Эмпиемы обычно имеют линзовидную форму и сдавливают паренхиму легкого, в то время как абсцессы легкого часто имеют нечеткую границу и не оказывают значительного влияния на окружающую легочную ткань. Также при эмпиеме плевры наблюдается диагностический признак «расщепленной плевры» — визуализация на КТ утолщенных париетальной и висцеральной плевральных листков.

Источники

- Strange C, Sahn SA. The clinician’s perspective on parapneumonic effusions and empyema. Chest 1993;103:259–61. [IIb]

- Sahn SA. Management of complicated parapneumonic effusions. Am Rev Respir Dis 1993;148:813–7. [IV]

- Ferguson AD, Prescott RJ, Selkon JB, et al. Empyema subcommittee of the Research Committee of the British Thoracic Society. The clinical course and management of thoracic empyema. Q J Med 1996;89:285–9. [III]

- Heffner JE, McDonald J, Barbieri C, et al. Management of parapneumonic effusions. An analysis of physician practice patterns. Arch Surg 1995;130:433–8. [III]

- Light RW, MacGregor MI, Ball WCJ, et al. Diagnostic significance of pleural fluid pH and PCO2. Chest 1973;64:591–6. [IIb]

- Matsumoto AH. Image guided drainage of complicated pleural effusions and adjunctive use of intrapleural urokinase. Chest 1995;108:1190–1. [III]

- Parmar JM. How to insert a chest drain. Br J Hosp Med 1989;42:231–3. [IV]

- Wait MA, Sharma S, Hohn J, et al. A randomized trial of empyema therapy. Chest 1997;111:1548–51. [Ib]

Источник

Эмпиема плевры ( Гнойный плеврит , Пиоторакс )

Эмпиема плевры – это воспаление плевральных листков, сопровождающееся образованием гнойного экссудата в плевральной полости. Эмпиема плевры протекает с ознобами, стойко высокой или гектической температурой, обильной потливостью, тахикардией, одышкой, слабостью. Диагностику эмпиемы плевры проводят на основании рентгенологических данных, УЗИ плевральной полости, результатов торакоцентеза, лабораторного исследования экссудата, анализа периферической крови. Лечение острой эмпиемы плевры включает дренирование и санацию плевральной полости, массивную антибиотикотерапию, дезинтоксикационную терапию; при хронической эмпиеме может выполняться торакостомия, торакопластика, плеврэктомия с декортикацией легкого.

МКБ-10

Общие сведения

Термином «эмпиема» в медицине принято обозначать скопление гноя в естественных анатомических полостях. Так, гастроэнтерологам в практике приходится сталкиваться с эмпиемой желчного пузыря (гнойным холециститом), ревматологам – с эмпиемой суставов (гнойным артритом), отоларингологам – с эмпиемой придаточных пазух (гнойными синуситами), неврологам – с субдуральной и эпидуральной эмпиемой (скоплением гноя под или над твердой мозговой оболочкой). В практической пульмонологии под эмпиемой плевры (пиотораксом, гнойным плевритом) понимают разновидность экссудативного плеврита, протекающего со скоплением гнойного выпота между висцеральным и париетальным листками плевры.

Причины

Почти в 90% случаев эмпиемы плевры являются вторичными по своему происхождению и развиваются при непосредственном переходе гнойного процесса с легкого, средостения, перикарда, грудной стенки, поддиафрагмального пространства.

1. Чаще всего эмпиема плевры возникает при острых или хронических инфекционных легочных процессах:

В ряде случаев эмпиемой плевры осложняется течение медиастинита, перикардита, остеомиелита ребер и позвоночника, поддиафрагмального абсцесса, абсцесса печени, острого панкреатита.

2. Метастатические эмпиемы плевры обусловлены распространением инфекции гематогенным или лимфогенным путем из отдаленных гнойных очагов (например, при остром аппендиците, ангине, сепсисе и др.).

3. Посттравматический гнойный плеврит, как правило, связан с травмами легкого, ранениями грудной клетки, разрывом пищевода.

4. Послеоперационная эмпиема плевры может возникать после резекции легких, пищевода, кардиохирургических и других операций на органах грудной полости.

Патогенез

В развитии эмпиемы плевры выделяют три стадии: серозную, фибринозно-гнойную и стадию фиброзной организации.

- Серозная стадия протекает с образованием в плевральной полости серозного выпота. Своевременно начатая антибактериальная терапия позволяет подавить экссудативные процессы и способствует спонтанной резорбции жидкости. В случае неадекватно подобранной противомикробной терапии в плевральном экссудате начинается рост и размножение гноеродной флоры, что приводит к переходу плеврита в следующую стадию.

- Фибринозно-гнойная стадия. В этой фазе эмпиемы плевры вследствие увеличения количества бактерий, детрита, полиморфно-ядерных лейкоцитов экссудат становится мутным, приобретая гнойный характер. На поверхности висцеральной и париетальной плевры образуется фибринозный налет, возникают рыхлые, а затем плотные спайки между листками плевры. Сращения образуют ограниченные внутриплевральные осумкования, содержащие скопление густого гноя.

- Стадия фиброзной организации. Происходит образование плотных плевральных шварт, которые, как панцирь, сковывают поджатое легкое. Со временем нефункционирующая легочная ткань подвергается фиброзным изменениям с развитием плеврогенного цирроза легкого.

Классификация

В зависимости от этиопатогенетических механизмов различают эмпиему плевры:

- метапневмоническую и парапневмоническую (развившуюся в связи с пневмонией),

- послеоперационную

- посттравматическую.

По длительности течения эмпиема плевры может быть острой (до 1 мес.), подострой (до 3-х мес.) и хронической (свыше 3-х мес.). С учетом характера экссудата выделяют гнойную, гнилостную, специфическую, смешанную эмпиему плевры. Возбудителями различных форм эмпиемы плевры выступают неспецифические гноеродные микроорганизмы (стрептококки, стафилококки, пневмококки, анаэробы), специфическая флора (микобактерии туберкулеза, грибки), смешанная инфекция.

По критерию локализации и распространенности эмпиемы плевры бывают:

- односторонними и двусторонними;

- субтотальными, тотальными, отграниченными: апикальными (верхушечными), паракостальными (пристеночными), базальными (наддиафрагмальными), междолевыми, парамедиастинальными.

По объему гнойного экссудата:

- малая — при наличии 200-500 мл гнойного экссудата в плевральных синусах;

- средняя — при скоплении 500–1000 мл экссудата, границы которого доходят до угла лопатки (VII межреберье);

- большая — при количестве выпота более 1 литра.

Пиоторакс может быть закрытым (не сообщающимся с окружающей средой) и открытым (при наличии свищей – бронхоплеврального, плеврокожного, бронхоплевральнокожного, плевролегочного и др.). Открытые эмпиемы плевры классифицируются как пиопневмоторакс.

Симптомы эмпиемы плевры

Острый пиоторакс манифестирует с развития симптомокомплекса, включающего ознобы, стойко высокую (до 39°С и выше) или гектичекую температуру, обильное потоотделение, нарастающую одышку, тахикардию, цианоз губ, акроцианоз. Резко выражена эндогенная интоксикация: головные боли, прогрессирующая слабость, отсутствие аппетита, вялость, апатия.

Отмечается интенсивный болевой синдром на стороне поражения; колющие боли в груди усиливаются при дыхании, движениях и кашле. Боли могут иррадиировать в лопатку, верхнюю половину живота. При закрытой эмпиеме плевры кашель сухой, при наличии бронхоплеврального сообщения – с отделением большого количества зловонной гнойной мокроты. Для пациентов с эмпиемой плевры характерно вынужденное положение — полусидя с упором на руки, расположенные позади туловища.

Осложнения

Вследствие потери белков и электролитов развиваются волемические и водно-электролитные расстройства, сопровождающиеся уменьшением мышечной массы и похуданием. Лицо и пораженная половина грудной клетки приобретают пастозность, возникают периферические отеки. На фоне гипо- и диспротеинемии развиваются дистрофические изменения печени, миокарда, почек и функциональная полиорганная недостаточность. При эмпиеме плевры резко возрастает риск тромбозов и ТЭЛА, приводящих к гибели больных. В 15% случаев острая эмпиема плевры переходит в хроническую форму.

Диагностика

Распознавание пиоторакса требует проведения комплексного физикального, лабораторного и инструментального обследования. При осмотре пациента с эмпиемой плевры выявляется отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании, асимметричное увеличение грудной клетки, расширение, сглаживание или выбухание межреберий. Типичными внешними признаками больного с хронической эмпиемой плевры служат сколиоз с изгибом позвоночника в здоровую сторону, опущенное плечо и выступающая лопатка на стороне поражения.

Перкуторный звук на стороне гнойного плеврита притуплен; в случае тотальной эмпиемы плевры определяется абсолютная перкуторная тупость. При аускультации дыхание на стороне пиоторакса резко ослаблено или отсутствует. Дополняют физикальную картину данные инструментальной диагностики:

- Рентген. Полипозиционная рентгенография и рентгеноскопия легких при эмпиеме плевры обнаруживают интенсивное затенение. Для уточнения размеров, формы осумкованной эмпиемы плевры, наличия свищей выполняют плеврографию с введением водорастворимого контраста в плевральную полость. Для исключения деструктивных процессов в легких показано проведение КТ, МРТ легких.

- Сонография. В диагностике ограниченных эмпием плевры велика информативность УЗИ плевральной полости, которое позволяет обнаружить даже небольшое количество экссудата, определить место выполнения плевральной пункции.

- Оценка экссудата. Решающее диагностическое значение при эмпиеме плевры отводится пункции плевральной полости, с помощью которой подтверждается гнойный характер экссудата. Бактериологический и микроскопический анализ плеврального выпота позволяет уточнить этиологию эмпиемы плевры.

Лечение эмпиемы плевры

Санация плевральной полости

При гнойном плеврите любой этиологии придерживаются общих принципов лечения. Большое значение придается раннему и эффективному опорожнению плевральной полости от гнойного содержимого. Это достигается с помощью дренирования плевральной полости, вакуум-аспирации гноя, плеврального лаважа, введения антибиотиков и протеолитических ферментов, лечебных бронхоскопий. Эвакуация гнойного экссудата способствует уменьшению интоксикации, расправлению легкого, спаиванию листков плевры и ликвидации полости эмпиемы плевры.

Системная терапия

Одновременно с местным введением противомикробных средств назначается массивная системная антибиотикотерапия (цефалоспорины, аминогликозиды, карбапенемы, фторхинолоны). Проводится дезинтоксикационная, иммунокорригирующая терапия, витаминотерапия, переливание белковых препаратов (плазмы крови, альбумина, гидролизатов), растворов глюкозы, электролитов. С целью нормализации гомеостаза, снижения интоксикации и повышения иммунорезистентных возможностей организма выполняется УФО крови, плазмаферез, плазмоцитоферез, гемосорбция.

Физиореабилитация

В период рассасывания экссудата назначаются процедуры, предотвращающие образование плевральных сращений — дыхательная гимнастика, ЛФК, ультразвук, классический, перкуторный и вибрационный массаж грудной клетки.

Хирургическое лечение

При формировании хронической эмпиемы плевры показано хирургическое лечение. При этом может выполняться торакостомия (открытое дренирование), плеврэктомия с декортикацией легкого, интраплевральная торакопластика, закрытие бронхоплеврального свища, различные варианты резекции легкого.

Прогноз и профилактика

Осложнениями эмпиемы плевры могут являться бронхоплевральные свищи, септикопиемия, вторичные бронхоэктазы, амилоидоз, полиорганная недостаточность. Прогноз при эмпиеме плевры всегда серьезный, летальность составляет 5-22%. Профилактика эмпиемы плевры заключается в своевременной антибиотикотерапии легочных и внелегочных инфекционных процессов, соблюдении тщательной асептики при хирургических вмешательствах на грудной полости, достижении быстрого расправления легкого в послеоперационном периоде, повышении общей резистентности организма.

Источник