- Риносинусит

- Описание

- Как возникает риносинусит

- Формы заболевания

- Симптоматика

- Лечение

- Лечение антибиотиками

- Лечение риносинусита в домашних условиях

- Профилактика

- Меры предосторожности

- Заключение

- Синусит хронический — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы хронического синусита

- Патогенез хронического синусита

- Классификация и стадии развития хронического синусита

- Осложнения хронического синусита

- Риногенные орбитальные (глазничные) осложнения

- Риногенные внутричерепные осложнения

- Диагностика хронического синусита

- Лечение хронического синусита

- Консервативная терапия

- Оперативная терапия

- Прогноз. Профилактика

Риносинусит

Описание

Риносинусит (от латинского «воспаление в пазухе») называют иначе синуситом или синуитом.

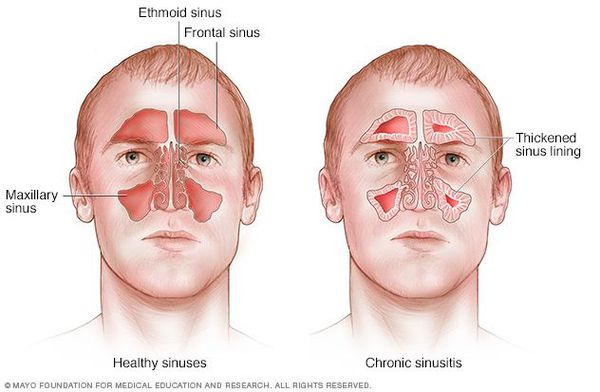

Синусит представляет собой воспалительную патологию слизистой оболочки придаточных пазух носа. Этиология заболевания: вирусная, бактериальная, грибковая, вызываемая аллергенами, ирритантами (веществами, раздражающими слизистую) окружающей среды.

Как возникает риносинусит

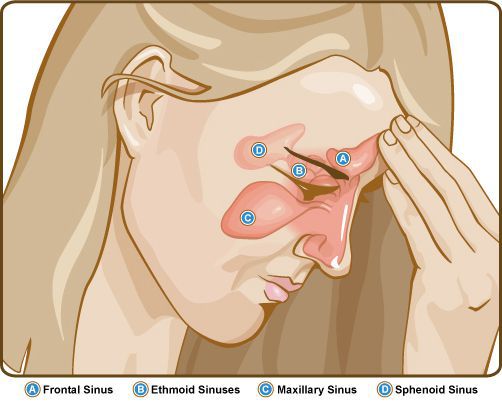

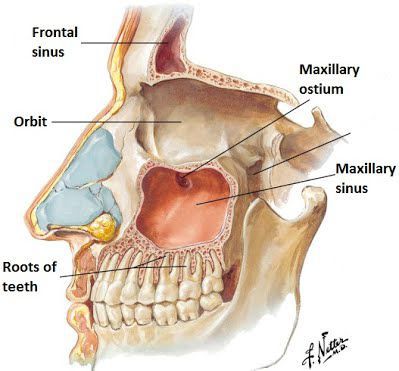

В здоровом состоянии околоносовые пазухи представляют собой заполненные воздухом полости в черепе. Они расположены за лбом, носовыми костями, щеками и глазами. Здоровые пазухи не содержат бактерий или микробов. В большинстве случаев слизь из них способна вытекать, а воздух — оставаться.

Когда пазухи закрываются или образуется слишком много слизи, бактерии и другие микробы растут легче, что приводит к воспалению и, как следствие, развитию риносинусита.

Формы заболевания

В зависимости от характера течения риносинусит бывает острым и хроническим. Как правило, второй является следствием первого (недуг прогрессирует), если пациент не соблюдает лечения.

По степени тяжести острый риносинусит бывает легким, среднетяжелым, тяжелым.

При легкой форме отсутствуют лихорадка, осложнения, головная боль, симптомы риносинусита не сильно выражены (легкий кашель, заложенность носа, выделения). Симптомы не влияют на качество жизни, сон также не нарушается.

Среднетяжелая форма характеризуется гипертермией (до 38 °С), ощущением тяжести в проекции околоносовых пазух при повороте головы и наклоне, наличием острого среднего отита (как одного из осложнений), более тяжелыми общими симптомами (кашель, выделения, заложенность носа), влияющими на ежедневную деятельность. Внутричерепные или орбитальные осложнения при этом отсутствуют.

Тяжелая форма проявляется повышением температуры (выше 38 °С), интоксикацией, выраженными симптомам синуита, болезненными ощущениями в околоносовых пазухах, наличием внутричерепных, орбитальных осложнений.

По форме риносинусит бывает экссудативным и продуктивным.

По этиологическому фактору синуит делится на травматический, вирусный, бактериальный, грибковый, аллергический, медикаментозный, смешанный, септический и асептический.

По локализации риносинусит делится на:

Если недуг протекает в пазухах на одной половине полости носа, то она называется геисинусит, а если воспалены все пазухи носа, то это пансинусит.

Синусит может также развиться в качестве осложнения на аллергический ринит.

У детей симптомы риносинусита схожи со взрослыми, однако, проявления болезни все равно различаются: у детей формирование лобных и клиновидных пазух заканчивается только к 4 годам, а гайморовых — к 7 годам (полное развитие синусов заканчивается только в подростковом возрасте). Из-за постепенного развития у детей диагностировать синусит сложнее, чем у взрослых. Болезнь у детей развивается обычно после кариеса, гриппа или ангины, сопровождается отитом. Симптомы проявляются слабее (к примеру, головная боль отсутствует, а воспаляется обычно одна сторона лица).

Симптоматика

Виды боли при риносинусите:

- Гайморит — зубная боль, головная боль в передних отделах, боль в верхней челюсти.

- Фронтит — головная боль, болевые ощущения в области лба.

- Этмоидальный синусит — боль за глазами, между ними, головная «раскалывающая» боль, слезотечение, периорбитальная флегмона.

- Сфеноидальный синусит — боль с иррадиацией в лобную и затылочную области.

Лечение

Диагностика заболевания включает:

- анализ жалоб и анамнеза,

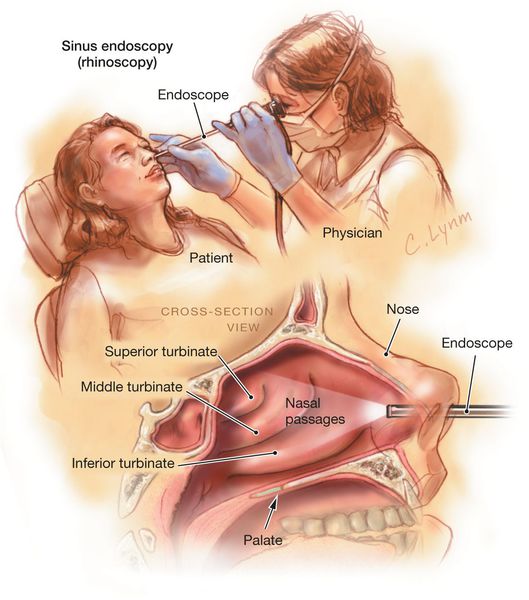

- ринологическое исследование, эндоскопия полости носа и околоносовых пазух,

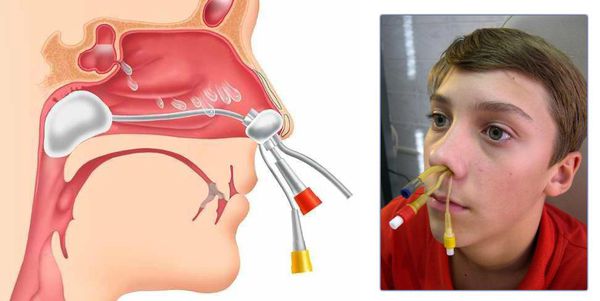

- диагностическую пункцию, ирригацию, зондирование околоносовых пазух,

- рентгенографию околоносовых пазух, контрастную томографию, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование,

- функциональную диагностику,

- бактериологическое исследование,

- цитологическое и гистологическое исследование,

- клинические и биохимические анализы,

- исследование иммунного статуса.

При лечении синусита нужно придерживаться определенных принципов:

- увлажнение воздуха в помещении,

- отмена курения,

- правильное сбалансированное питание,

- прием ненаркотических анальгетиков.

Цель терапии состоит в том, чтобы добиться:

- воздействия на возбудителей риносинусита,

- разжижения слизи, улучшения ее оттока,

- уменьшения отека слизистой, появления свободного дыхания,

- устранения боли,

- профилактики развития гнойных осложнений,

- предупреждения распространения инфекции на остальные синусы,

- активизации защитных сил организма для борьбы с болезнью.

При лечении риносинусита используется широкий арсенал лекарственных препаратов. Это антибиотики, сосудосуживающие капли, антисептики, противогрибковые медикаменты, глюкокортикостероиды, муколитики, противоаллергические препараты

Кроме лекарственных препаратов проводят местное лечение: промывание специальными растворами, применение капель и спреев.

Лечение антибиотиками

Важно: пациент обязательно должен сдать бактериологический посев и анализ на чувствительность к разным видам антибиотиков:

- пенициллины («Аугментин», «Амоксил», «Флемоксин солютаб», «Амоксициллин»).

- цефалоспорины второго и третьего поколений («Цефазолин», «Цефтриаксон», «Супракс»).

- макролиды («Азитромицин», «Клацид», «Сумамед»).

- фторхинолоны («Левофлоксацин», «Спарфлоксацин»).

Для легкой и хронической форм болезни достаточно применения антибиотиков в спрее (например, «Изофра», «Полидекс»).

Противовоспалительные препараты. Помогают снять воспаление и тяжесть в пазухах. Наиболее действенными являются средства на основе нимесулида («Найз», «Нимесил»). Принимать их важно строго по инструкции, не превышая количество приемов в сутки, иначе возникнет повышенный риск возникновения побочных эффектов, в том числе аллергические реакции и нагрузка на ЖКТ .

Сосудосуживающие. Необходимы при заложенности носа. Обычно капли или спрей («Сиалор Рино», «Виброцил», «Назо-спрей», «Галазолин») применяются перед промыванием носа, чтобы получить доступ к околоносовым пазухам и улучшить отток секрета из синусов.

Муколитики. Применяются для разжижения слизи, снижения вязкости секрета, стимуляции оттока секрета наружу, очищения синусов.

Таблетки и сироп — АЦЦ, «Флюдитек», «Мукодин», «Ацетилцистеин», «Ринофлуимуцил».

Антигистаминные препараты. Снижают зуд в носу и отечность, сокращают выработку слизи, не дают задерживаться секрету в тканях носа. К ним относятся «Супрастин», «Тавегил», «Лоратек». Применять такой препарат нужно аккуратно, чтобы не иссушить слизистую (и не допустить развития патогенных организмов).

Противогрибковые средства: «Нистатин», «Флуконазол», «Ламикон», «Тербинафин».

Гормональный препарат «Назонекс». Снимает отек, убирает воспаление, восстанавливает обоняние.

Антисептики нужны для промывания и обеззараживания полости носа. Наиболее известные из них — «Мирамистин», «Фурацилин», а также препарат на основе протеината серебра (протаргол) – «Сиалор», который воздействует на причину воспаления.

Преимущество «Сиалора» — в его свойстве сохранять баланс нормальной микрофлоры слизистой носа.

Фитопрепараты. «Синупрет» (драже или капли), обладает комплексным действием, «Синуфорте» (убирает отек и выводит слизь).

Гомеопатия. «Циннабсин», «Эуфорбиум композитум». Оказывают противоотечное действие, убирают слизь, смягчают проявление симптомов.

Иммуностимуляторы. «Иммунал», «Рибомунил». Нужны для поддержания способности организма сопротивляться болезням.

Лечение риносинусита в домашних условиях

Профилактика

Профилактика риносинусита основана на своевременном лечении насморка, обеспечении нужного микроклимата дома, лечении кариеса, своевременного устранения физических дефектов носоглотки (носовой перегородки и пр.).

Меры предосторожности

- В половине случаев синусит возникает из-за насморка, ОРВИ, гриппа, бронхита, ангины. Поэтому важно не запускать эти болезни.

- Еще одной причиной могут быть кариозные зубы. Инфекция через зубные каналы попадает в верхнечелюстные пазухи.

- Важно, при необходимости, удалить воспаленные аденоиды в носоглотке, так как они часто затрудняют дыхание, что вызывает застой слизи в пазухах. Однако, нельзя путать аденоиды и миндалины: первые всего лишь вредные и болезненные разрастания в носоглотке, а вторые, наоборот, очень полезны, так как являются щитом против болезней.

- Причиной риносинусита может быть травма (искривление носовой перегородки). В этом случае потребуется операция.

- Частое применение сосудосуживающих капель от насморка также может стать причиной риносинусита: слизистые пересыхают, нарушается их кровоснабжение, появляется отек и сужение проходов. Поэтому важно применять данные препараты в соответствии с инструкцией и указаниями врача.

Заключение

Риносинусит — один из самых распространенных недугов. Однако, это не значит, что его можно лечить самостоятельно, особенно у детей. Всегда необходимо обращаться к специалисту. Важно никогда не переносить ОРВИ, грипп, простуду на ногах, так как в качестве побочного эффекта могут развиться риносинусит и другие заболевания.

Необходимо поддерживать здоровье, уделять внимание профилактике, укреплять иммунитет, чтобы защититься от возникновения различных заболеваний и, в том числе, риносинусита.

Источник

Синусит хронический — симптомы и лечение

Что такое синусит хронический? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мусаева Р. А., ЛОРа со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Хронический синусит (ХС) — это длительно текущее воспаление одной, нескольких или всех околоносовых (придаточных) пазух, склонное к рецидивам. Именно ХС является наиболее частым поводом обращения больных к оториноларингологу.

Основной причиной возникновения ХС является микролора, инфицирующая пазухи (чаще всего наблюдается полифлора). В основном при бактериальной посеве обнаруживается стафилококк, но помимо него встречается синегнойная палочка, протей и кишечная палочка. Также при ХС можно обнаружить и анаэробную флору.

Особое место в образовании ХС занимает грибковая флора (аспергилл, пеницилл, кандида), которая первично не является этиологическим фактором синуситов, но развивается вследствие суперинфицирования при дисбактериозах и в дальнейшем может стать доминирующей (или единственной) флорой, поддерживающей хроническое воспаление носовых пазух.

Хронический синусит очень часто встречается у больных с различными иммунодефицитными состояниями, синдромом Картагенера, синдромом Янга и муковисцидозом. [3]

Также на развитие ХС влияет аномалия соустья (отверстия) между пазухой и полостью носа. Она может возникнуть в связи с искривлением носовой перегородки, разрастанием полипов в носовой полости, утолщением слизистой полости носа из-за аллергического отёка, патологическим строением средней носовой раковины и крючковидного отростка, гиперпневмотизацией решётчатой буллы и клеток agger nasi. Всё вышеперечисленное нарушает механизмы естественного клиренса (скорости очищения). [3]

Появлению ХС способствуют очаги других хронических инфекций, расположенные «по соседству»: хронический тонзиллит, аденоидит (у детей), патология зубов (одонтогенный гайморит).

Провоцирующими факторами для частых обострений хронического синусита могут стать также ОРВИ и частые переохлаждения.

Симптомы хронического синусита

Симптомы хронического синусита (при условии отсутствия обострения) менее выражены, чем при остром синусите. На характер клинических проявлений и их выраженность влияет форма синусита, локализация воспаления, количество поражённых пазух, причины возникновения болезни, проходимость соустья и другие факторы. [4]

К основным симптомам ХС относят:

- неярко выраженную головную боль или, скорее, чувство тяжести и распирания в проекции носа и околоносовых пазух ноющего и разлитого характера;

- отделяемое из носового хода различного рода и количества (в зависимости от формы ХС);

- затруднённое носовое дыхание, ощущение заложенности носа;

- нарушение обоняния;

- неприятный запах в носу.

Патогенез хронического синусита

Формирование околоносовых пазух у ребёнка происходит тогда, когда он находится ещё в утробе матери. С самого рождения и до 20 лет жизни человека они постепенно «созревают». Так, у грудничков лобные пазухи отсутствуют, в то время как остальные пазухи находятся в зачаточном состоянии и постепенно формируются пока ребёнок растёт, и кости его лица увеличиваются.

В образовании слизи принимают участие бокаловидные клетки мерцательного эпителия, покрывающего пазухи с внутренней стороны. К соустьям (отверстиям) околоносовых пазух слизь продвигается благодаря движению ресничек эпителия. Обычно скорость такого продвижения составляет 1 см/мин. Размеры и диаметр соустий небольшие и равны примерно 1-2 мм.

При хроническом воспалении слизистых оболочек пазух возникают следующие процессы:

- изменение эпителия — патолоическое превращение одного вида ткани в другой. Иначе этот процесс называется метаплазией эпителия. Она бывает очаговой и диффузной;

- нарушение работы ресничек;

- утрата способности к удалению с поверхности пазухи вирусов и бактерий путём мукоцилиарного транспорта.

Также часто происходят и необратимые процессы в слизистой оболочке пазух.

Классификация и стадии развития хронического синусита

Несмотря на большое количество предложенных к настоящему времени классификаций хронических синуситов, наиболее приемлемой в клиническом отношении остаётся классификация, созданная Б.С. Преображенским (1956 год). [4] Согласно этой классификации различают следующие хронические синуситы:

- экссудативные (катаральной, серозной и гнойной формы);

- продуктивные (полипозной и пристеночно-гиперпластической формы);

- некротические;

- холестеатомные;

- атрофические;

- аллергические.

При экссудативных ХС формируется серозный, гнойный или серозно-гнойный секрет. Он выделяется воспалённым эпителием носовой пазухи в связи с её инфицированием вредоносной микрофлорой. [4]

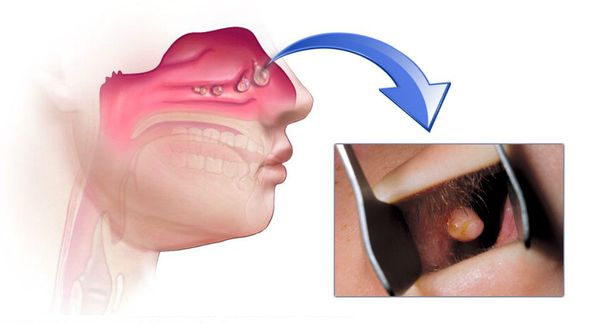

При продуктивных ХС происходит пролиферация — разрастаются эпителиальные оболочки. В результате этого процесса образуются полипы в пазухах, которые зачастую проникают в полость носа.

Холестеатомный ХС характеризуется развитием в пазухе холестеатомных масс вследствие эмбрионального заноса. [6] [8]

Помимо данных форм ХС различают также грибковые, кистозные и одонтогенные.

Грибковый ХС (мицетома) проявляется мучительной ноющей болью, заложенностью носа и различного рода выделениями, характер которых зависит от вида грибка:

- инфицирование плесневым микозом приводит к образованию вязкого, иногда желеобразного отделяемого бело-серого или жёлтоватого цвета;

- заражение аспергиллёзом провоцирует возникновение отделяемого, схожего с холестаетомой, цвет серый, в некоторых случаях присутствуют черноватые точки;

- инфицирование кандидозом способствует формированию творожестых масс жёлтого цвета. [2][4]

Кистозные ХС отличаются наличием кист в пазухах (чаще в гайморовых). Постоянный хронический воспалительный процесс в носовых пазухах нарушает барьерные функции слизистой оболочки. Это, в свою очередь, провоцирует формирование кистозных изменений. [1]

Одонтогенный ХС (гайморит) — особая форма воспаления, которая возникает по двум причинам:

- переход воспалительного процесса от корней поражённых зубов на слизистую оболочку пазухи;

- врачебные манипуляции (например, экстракция зубов верхней челюсти).

Всё этого возникает сообщение между пазухой и ротовой полостью — ороантральная фистула. [3]

Помимо прочего выделяют три степени тяжести ХС:

- лёгкая (повышение температуры тела не наблюдается);

- средняя (температура повышается до 37°-38°);

- тяжёлая (температура достигает 38°-39°).

Осложнения хронического синусита

При частых обострениях хронических синуситов, неправильно пролеченных или, чаще, недолеченных синуситов могут возникать серьёзные осложнения.

Риногенные орбитальные (глазничные) осложнения

Инфекция, возникшая в пазухах носа, через вены или с помощью контактного механизма передачи может распространиться в район глазницы. Этот процесс способен привести к появлению периостита, абсцесса и флегмоны глазницы, реже к невриту глазного нерва. Все перечисленные выше осложнения могут протекать в сопровождении экзофтальма и ограничения движения глазного яблока. Данный тип осложнений ХС может статьи причиной возникновения слепоты.

Риногенные внутричерепные осложнения

Внутричерепные осложнения в два раза чаще возникают у мужчин, чем у женщин, [5] [7] и являются самыми тяжёлыми и опасными последствиями ХС. В первую очередь речь идёт об арахноидите, экстра- и субдуральных абсцессах, менингите, тромбозе пещеристой пазухи. Ко второй группе часто встречающихся осложнений относятся патологии, связанные с травмой носа или околоносовых пазух. Достаточно редко встречаются осложнения, возникающие по причине нагноений в полости носа или области наружного носа (абсцесс перегородки, фурункул и карбункул носа).

Внутричерепные осложнения происходят в результате вирусных инфекций, которые провоцируют обострение синуситов. Это приводит к тому, что сопротивляемость организма по отношению к раздражителям снижается, а активность патогенных микроорганизмов — возрастает. [4]

Возникновение того или иного внутричерепного осложнения зависит от проникновения конкретной инфекции: стрептококк вызывает абсцесс головного мозга, пневмококк — менингит, стафилококк — тромбофлебит синусов. [7] Однако часто при абсцессах обнаруживают стафилококковую флору.

Все вышеперечисленный виды инфекции способны проникнуть в полость черепа тремя путями:

- контактным — переход воспалительного процесса на кости (приводит к образованию остеомиелита);

- гематогенным — длительные воспалительные процессы способствуют возникновению флебита лица, решетчатых и глазничных вен, после чего происходит нагноение тромба;

- лимфогенным — инфекция проникает через интраадвентициальное и периваскулярное лимфатическое пространство, которое является соединением лобной пазухи и передней черепной ямки. [4]

Диагностика хронического синусита

Диагностика хронического синусита предполагает нижеперечисленные методы исследования.

Проведение физикального осмотра осуществляется с помощью передней риноскопии и фарингоскопии. Осмотр проводит врач-отоларинголог.

Опрос больного (сбор анамнеза заболевания).

Эндоскопия носовой полости предназначена для рассмотрения аномалий строения структур носа и состояний выводных соустий, а также для проверки на присутствие полипов и иных образований в носовой полости.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводится чаще в скрининговых целях, помогает в диагностике кист лобной и верхнечелюстной пазух.

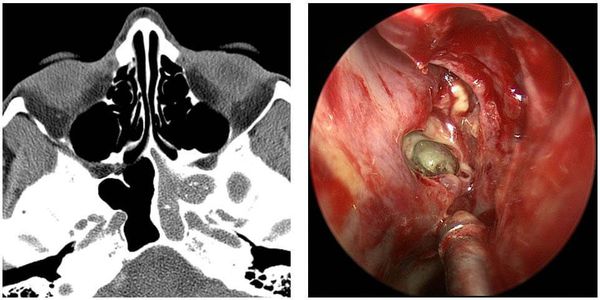

Рентгенография определяет, насколько утолщены слизистые оболочки пазух, а также горизонтальный уровень жидкости или тотальное снижение пневмотизации пазухи.

Компьютерная томография (КТ) считается одним из наиболее информативных методов диагностики при ХС, целью которого являются:

- установление характера и распространённости патологических процессов;

- выявление причин и индивидуальных особенностей анатомии носовой полости и пазух носа, способствующих рецидиву синусита;

- визуализирование структур, которые не просматриваются при рентгенографии (особенность КТ с высоким разрешением).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) лучше всего визуализирует мягкотканные структуры. Но, не смотря на это, данный метод диагностики не является базовым исследованием. Воздух и костные структуры имеют одинаковую интен сивность сигнала при проведении МРТ, а эта особенность не позволяет определить проходимость воздушных пространств, которые соединяют пазухи с носовой полостью. Однако МРТ применима в случаях подозрений на грибковое или опухолевое поражение околоносовых синусов и при возникновении осложнений ХС.

Диагностическое зондирование и пункция способствуют оценке объёма и характера содержимого поражённой пазухи и получению представления о том, насколько проходимы её естественные отверстия.

Бактериологическое исследование для определения причинности воспаления использует пробы, полученные при пункции воспалённой пазухи или носовой полости. [3]

Лечение хронического синусита

Первостепенные задачи лечения ХС:

- сократить длительность течения болезни;

- предупредить развитие возможных осложнений;

- уничтожить возбудитель заболевания. [3]

На то, какой будет терапия, влияет локализация и форма воспаления, причина его возникновения, а также наличие или отсутствие обострения. [4]

Консервативная терапия

При развитии обострения в околоносовых синусах применяется базисное лечение антибиотиками, которое зависит от вида возбудителя, выявленного во время диагностики. Однако антибиотикотерапия применима не ко всем видам ХС (лишь к хроническим воспалениям средней и тяжёлой степени). Также данный вид лечения нельзя использовать при грибковом ХС, так как в этом случае следует применять противогрибковые препараты (дифлюкан, флуконазол, нитстатин, леворин, интраконазол и другие). При аллергических синуситах показано проведение неспецифической общей и местной консервативной терапии.

Лечение бактериальных форм ХС средней и тяжёлой степени предполагает назначение антибиотиков ещё до результатов, получаемых при микробиологическом исследовании через несколько дней. Не смотря на то, что диагностика патогенной микрофлоры позволяет выбрать оптимальный для лечения антибиотик, всё же метод эмпирической антибиотикотерапии является оптимальным. При этом особое внимание уделяется чувствительности к препарату типичных возбудителей заболевания: S.pneumoniae и H.influenza.

Антибиотикотерапия предполагает применение следующих групп препаратов по выбору:

- амоксициллин, амоксициллин-клавуланат;

- цефалоспорины (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон);

- макролиды (азитромицин, кларитромицин, рокситромицин);

- фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфоксацин).

Лечение ХС на фоне иммунодефицитных состояний, продлённой назогастральной интубации, при муковисцидозе, а также при одонтогенном синусите представляет большие сложности. Возбудителями, вызывающими наиболее тяжёлые, нетипичные формы синусита, нередко бывают золотистый и эпидермальный стафилококк, Pr.vulgaris, Pr.aeruginosa, кишечная палочка, а также микроорганизмы, считающиеся сапрофитирующими обитателями носоглотки (зеленящий стрептококк, менингококк, стафилококк гемолитический). При эмпирическом выборе оптимальными препаратами с позиции спектра антибактериальной эффективности являются цефалоспорины (цефтриаксон), карбапенемы (меропенем) или фторхинолоны 3-4 поколения, назначаемые внутривенно при тяжёлой степени ХС.

В случае, если причиной возникновения ХС явилась обструкция естественных соустий пазух носа, пердусмотрено применение сосудосуживающих препаратов (деконгенсантов), назначаемых коротким курсом в виде капель и аэрозолей (ксилометазолин, оксиметазолин, тетризолин и другие).

Иными способами лечения ХС являются носовые души, промывание носовой полости тёплым изотоническим раствором и физиотерапия (УВЧ, УФО, микроволновая, ультразвуковая терапия, а также лазеротерапия).

Оперативная терапия

Хирургическое лечение показано в следующих случаях:

- неэффективность консервативного лечения;

- образования кист и полипов в пазухах носа;

- при гиперпластической и смешанной форме СХ. [4]

Выполнение пункции и зондирования пазух носа считается одним из важных методов лечения ХС. С помощью этих процедур эвакуируется патологическое отделяемое, после чего с применением антисептического раствора промывается поражённая пазуха и вводится лекарственный препарат. Наиболее лёгкой и часто проводимой процедурой является пункция верхнечелюстной пазухи. [3]

По сравнению с проведением повторных пункций более эффективным методом лечения является дренирование. После пункции в пазуху вводится постоянный дренаж, который позволяет промывать пазуху несколько раз в сутки.

Помимо данных методик активному опорожнению пазух и введению в них лекарственных препаратов способствует метод вакуумного перемещения жидкости или применение синус-катетера ЯМИК.

При полипозных ХС, которые сочетаются с полипозом носа, показана полипотомия. Она проводится как классическим методом (полипной петлёй), так и с использованием современных методик (радиоволны) под контролем эндоскопии.

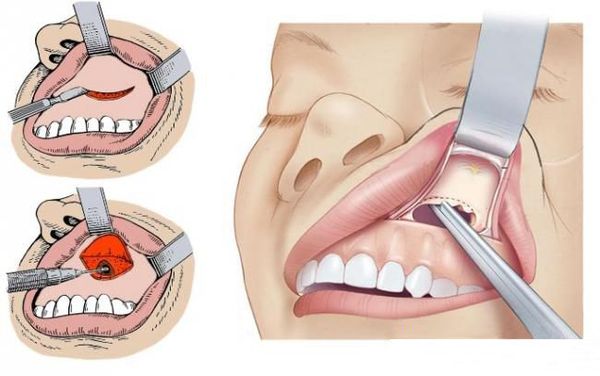

Существуют стандартные операции:

- Гайморотомия по Калдвеллу-Люку, А.Ф. Иванову и Денкеру. При всех этих операциях подход к пазухе осуществляется через преддверие рта. Принцип операций: отслоить патологически изменённую слизистую оболочку пазухи, санировать пазуху и создать дополнительное соустье между пазухой и носовой полостью.

- Фронтотомия по Киллиану. Доступ к пазухе проводят через переднюю стенку (выполняют дугообразный разрез по брови, спускаясь по скату носа, и достигают наружного края грушевидного отверстия). Также создаётся лобно-носовое дополнительное соустье. [4]

На данный момент современные внутриносовые операции на пазухах носа производятся под контролем эндоскопа или операционного микроскопа, которые позволяют хирургу детально контролировать все этапы операции.

Суть этих операций — ревизия стенозированных естественных отверстий поражённых синусов, устранение анатомических аномалий и полипов, которые блокируют их проходимость. При условии восстановления вентиляции и дренажа поражённых пазух патологические изменения в слизистой оболочке подвергаются обратному развитию, и она приобретает нормальный вид. В этом случае удалению подлежат только участки необратимо изменённой слизистой оболочки, кисты, полипы. Их удаление осуществляют через расширенное естественное соустье пазухи внутриносовым доступом. [3]

Прогноз. Профилактика

Прогноз считается благоприятным при условии своевременного адекватного лечения. Возможно полное восстановление трудоспособности. Однако при отсутствии правильного лечения или самолечения могут развиться опасные для жизни осложнения.

Методы профилактики ХС предупреждают появление заболевание. Поэтому необходимо:

- проходить комплексную своевременную терапию инфекций, проникающих в носоглотку;

- удалять и вовремя лечить кариозные зубы и хронический тонзиллит;

- укреплять иммунную систему;

- проводить противоаллергические мероприятия;

- избегать переохлаждений;

- осуществлять нормализацию микроклимата в помещении;

- рационально питаться;

- лечить сопутствующие заболевания;

- проводить мероприятия по предупреждению осложнений;

- устранять предрасполагающие факторы возникновения ХС (искривление перегородки носа, атрезии и синехии полости носа).

Источник

Риносинусит (от латинского «воспаление в пазухе») называют иначе синуситом или синуитом.

Риносинусит (от латинского «воспаление в пазухе») называют иначе синуситом или синуитом.