- Фурункул, карбункул и абсцесс кожи — лечение

- Что такое фурункул

- Лечение фурункула

- Что такое карбункул

- Зачастую карбункул является прямым следствием плохо излеченного фурункула.

- Лечение карбункула

- Абсцесс кожи

- Осложнения абсцесса:

- Профилактика фурункула, карбункула, абсцесса кожи

- Местное лечение гнойных ран

- Гнойная рана — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы гнойной раны

- Патогенез гнойной раны

- Классификация и стадии развития гнойной раны

- Осложнения гнойной раны

- Диагностика гнойной раны

- Лечение гнойной раны

- Прогноз. Профилактика

Фурункул, карбункул и абсцесс кожи — лечение

Среди множества дерматологических и хирургических проблем особого внимания заслуживают фурункул и карбункул кожи. Ввиду кажущейся незначительности этих заболеваний на начальном этапе своего развития многие пациенты игнорируют первые симптомы, что во многих случаях приводит к достаточно серьезным последствиям, касающихся уже не только кожных покровов, но и всего организма. В статье мы подробно разберем, что такое фурункул и карбункул, в чем их отличия, почему и как их необходимо лечить, а также к чему приводит недооценивание всей серьезности этих заболеваний и затягивание с визитом к врачу.

Что такое фурункул

Фурункул – это гнойное воспаление волосяного мешочка.

Непосредственная причина развития патологического процесса – стафилококк – условно-патогенный микроорганизм, который в норме присутствует на поверхности кожи, но при определенных условиях проникает в ее слои, вызывая воспаление.

Факторами, способствующими развитию фурункула, являются:

- микротравмы кожи;

- нарушения правил личной гигиены;

- недостаток витаминов в организме;

- сахарный диабет;

- нарушения со стороны эндокринной системы;

- заболевания желудочно-кишечного тракта;

- хронические дерматологические заболевания;

- снижение защитных сил организма.

Фурункул в паху и на половых губах может возникать не только из-за нарушения гигиены и прочих вышеупомянутых факторов, но и вследствие ношения нижнего белья из синтетических тканей или неправильно подобранного размера (в результате постоянного натирания кожи).

Фурункул в подмышечной впадине чаще возникает у представительниц прекрасного пола после частых эпиляций и депиляций в этой области. Развитию воспаления способствует использование антиперспирантов. Воспаление под мышкой у мужчин чаще всего обусловлено повышенным потоотделением и пренебрежением личной гигиеной.

Процесс развития воспаления выглядит следующим образом: сначала на коже появляется конусовидный узелок, вокруг которого наблюдается покраснение и небольшой отек, через 1-2 дня на верхушке узелка образуется стержень – гнойное беловато-серое образование.

В этот момент категорически запрещается самостоятельное вскрытие или удаление фурункула – выделяющийся гной способствует распространению возбудителя на соседние ткани, кроме того, инфекция через открытый очаг проникает вглубь, что может привести к более тяжелым последствиям, вплоть до заражения крови.

Заключительным этапом развития является прорыв фурункула и истечение гноя на поверхность кожи. На месте прорыва образуется язва, которая со временем заживает.

Типичными местами развития фурункула являются: кожа шеи, лица, паховой области. Появление нескольких фурункулов в разных местах называется фурункулез.

Лечение фурункула

На начальных этапах осуществляется преимущественно в домашних условиях, но в любом случае терапию назначает врач. В первую очередь, необходимо выявить и устранить основные причины фурункула, так как воспаление как самостоятельное заболевание возникает нечасто, соответственно необходим комплексный подход к решению проблемы. В противном случае, высока вероятность рецидивирования процесса в осложненных вариантах его течения.

В стадии инфильтрации, когда фурункул представляет собой только набухший узелок, достаточно обработки кожи антисептическими растворами и наложения компрессов со специальными мазями.

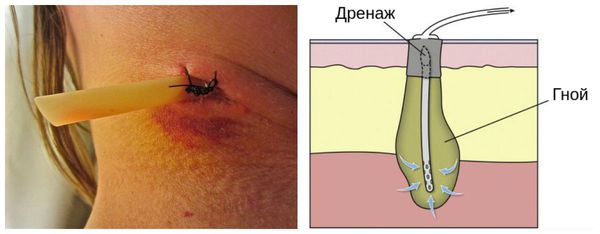

Если же имеется гнойное содержимое, стоит обратиться к специалисту. В этом случае проводится хирургическое вскрытие, затем удаление гнойного стержня или дренирование ранки турундой со специальным раствором и наложение повязки. Хорошим эффектом обладает физиолечение, ультрафиолетовое облучение.

В случае развития фурункулеза целесообразны антибиотико- и витаминотерапия, а также лечение сопутствующих заболеваний.

Фурункул на лице, особенно в области носогубного треугольника или на носу, необходимо лечить в стационаре, так как инфекция ввиду анатомических особенностей может перейти на оболочки мозга.

Конкретную схему лечения фурункула врач подбирает индивидуально для каждого пациента с учетом стадии развития воспаления, его локализации, а также особенностей организма.

Что такое карбункул

Карбункул – это воспаление нескольких волосяных луковиц, сальных желез и окружающей их подкожно-жировой клетчатки.

Типичными местами развития патологического процесса являются: задняя поверхность шеи, лопатки, поясница, верхняя область ягодиц и передняя поверхность бедер.

Непосредственная причина и предрасполагающие факторы возникновения карбункула такие же, как и у фурункула. Способствовать развитию заболевания могут также повышенная потливость, ожирение, работа в пыльных и жарких условиях.

Зачастую карбункул является прямым следствием плохо излеченного фурункула.

Патологический процесс развивается следующим образом: вначале наблюдается выраженный болезненный отек с покраснением, достигающий в диаметре 5-10 см. Затем через 1-2 дня происходит отслоение эпидермиса, и видны несколько гнойных очагов в виде пчелиных сот. Воспаление сопровождается подъемом температуры до 39 °С, ознобом, головной болью, слабостью.

Лечение карбункула

В этом случае требуется оперативное вмешательство – вскрытие крестообразным разрезом с последующим удалением гнойного содержимого, тщательным промыванием и обработкой раны. Все это проводится в условиях стационара.

Общая терапия карбункула включает в себя антибиотикотерапию, болеутоляющие, препараты для устранения интоксикации организма, витамины и иммуномодуляторы. Рекомендуется также соблюдение назначенной специалистом диеты и обильное для более быстрого восстановления.

При отсутствии должного лечения карбункула высок риск развития более грозного осложнения – абсцесса кожи.

Абсцесс кожи

Это гнойная полость, ограниченная от здоровых тканей пиогенной (гнойной) оболочкой, процесс развития которой сопровождается выраженной интоксикацией организма (высокой температурой, ознобом, резкой слабостью).

Кроме выше упомянутого стафилококка, возбудителями могут выступать также стрептококк, кишечная и синегнойная палочка.

Симптомы абсцесса кожи зависят от причин развития процесса, его локализации и площади поражения. Сначала появляется отек и покраснение участка кожи с местным повышением температуры. Затем происходит разрастание размеров пораженной области, в центре которой начинает скапливаться гной, а по мере увеличения его количества появляется характерные для абсцесса желтизна, болезненность и чувство распирания. После этого размеры патологического очага изменяются незначительно, однако общее состояние продолжает быстро ухудшаться. Кроме того, в зависимости от расположения гнойная полость влияет и на функциональность организма. Например, при поражении бедра очень болезненна становится обычная ходьба, а в запущенных случаях – даже просто попытки движения ногой.

При отсутствии квалифицированной медицинской помощи абсцесс может вскрыться самостоятельно, при этом общее состояние заметно улучшается. Однако в данном случае благополучный исход самостоятельного заживания является редкостью – зачастую наблюдаются серьезные последствия.

Осложнения абсцесса:

- распространение инфекции на соседние участки кожи;

- при прорыве в прилегающие ткани (а не наружу) возможно развитие разлитых гнойных воспалений – флегмоны или панникулита;

- лимфадениты, тромбофлебиты;

- сепсис.

Адекватное и эффективное лечение возможно только в условиях стационара. На начальных стадиях возможны консервативные методы, при наличии гноя – хирургическое вмешательство аналогично принципам лечения карбункула.

Профилактика фурункула, карбункула, абсцесса кожи

Чтобы снизить риск развития перечисленных гнойных воспалений. достаточно соблюдения ряда несложных рекомендаций:

- ежедневно и правильно проводить гигиенические процедуры всего тела;

- при травмах, даже небольших ссадинах и порезах, необходимо обрабатывать кожу антисептическими средствами и закрывать стерильными повязками или пластырями до момента заживления;

- своевременно лечить различные хронические заболевания;

- носить белье и одежду из натуральных материалов и не вызывающих трения о кожу;

- при заболеваниях эндокринной системы, в том числе сахарного диабета, важно соблюдать диету и рекомендации лечащего врача;

- вести здоровый образ жизни для поддержания иммунитета, правильно и рационально питаться, исключить вредные привычки.

Источник

Местное лечение гнойных ран

Местное лечение – один из самых древних способов лечения гнойных ран. В настоящее время основным методом лечения гнойных ран, в т.ч. гнойных ран при сахарном диабете, является радикальная хирургическая обработка с последующим пластическим закрытием раневого дефекта. Однако в ряде случаев при оперативном вмешательстве не всегда удается адекватно удалить все нежизнеспособные ткани. В этой ситуации, для подготовки нагноившейся раны к кожной пластике или её спонтанного заживления, местной терапии отводится важная роль.

Основной принцип при консервативном лечении гнойных ран – направленное применение перевязочных средств с дифференцированным действием на раневой процесс с учетом его фазы и особенностей течения.

Течение первой фазы раневого процесса неоднородно и может проявляться, как ограниченными сухими некрозами, струпом, так и обильно экссудирующей раной. Задачами лечения в первой фазу являются: подавление инфекции в ране, активизация процессов отторжения некротических масс, сорбция и эвакуация раневого отделяемого.

В первую фазу раневого процесса в качестве местного лечения гнойных ран наиболее часто применяются препараты из группы антисептиков (йодофоры, пронтосан, лавасепт) и мазей на гидрофильной основе (левомеколь, диоксиколь). При лечении сильноэкксудирующих гнойных ран целесообразно применение биологически активных перевязочных средств из группы дренирующих сорбентов (диотевин, анилодиотевин). При слабой экксудации раны с формированием сухих некрозов возможно комбинирование дренирующих сорбентов с гидрогелеавыми повязками (Гидросорб, Супрасорб G, АПОЛЛО-ПАК) (рис.1).

Рис.1 Лечение пациента с ожоговой раной голени с помощью гидрогелевых повязок

При наличии в ране участков влажных некрозов в качестве местной терапии используются альгинаты кальция (Сорбалгон, Супрасорб А, Альгисайт) для скорейшего отторжения омертвевших тканей (рис.2).

Рис.2 Местное лечение гнойной раны у больного с диабетической стопой

проводится повязкой «сорбалгон»

После очищения раны от некрозов, появления грануляций, ликвидации перифокального воспаления и инфильтрации тканей необходимо решать следующие задачи: подавление инфекции в гнойной ране, создание оптимальных условий для роста грануляционной ткани и эпителизации, стимулирование репаративных процессов, подготовка к пластическому закрытию раневого дефекта.

Рис. 3 Структура современных раневых покрытий

Во вторую и третью фазы раневого процесса лечение гнойных ран продолжают мазями на водорастворимой и гидрофильно-эмульсионной основе (Винилин, Актовегин, Солкосерил, облепиховое масло), стимулирующими раневыми покрытиями (Коллахит) (рис.4), гидрогелями (Гидросорб, АППОЛО ПАК, Супрасорб G) и гидрокаллоидами (Гидроколл, Супрасорб Н). Его осушествляют до полной эпителизации раны или кожной пластики.

Рис.4. Раневое покрытие «коллахит»

Таким образом, местное лечение гнойных ран с дифференцированным применением современных перевязочных средств с учетом фазы и характера раневого процесса позволяет в скорейшие сроки подготовить рану к кожной пластики, а при невозможности ее выполнения в кротчайшие сроки добиться полной эпителизации раневого дефекта.

Аникин Андрей Игоревич – заведующий отделением гнойной хирургии ГКБ №17 г Москвы, врач-хирург высшей категории , кандидат медицинских наук, сотрудник кафедры госпитальной хирургии №1 РГМУ. Одно из приоритетных направлений деятельности – кожно-пластические операции у больных с раневыми и язвенными дефектами различной локализации.

Источник

Гнойная рана — симптомы и лечение

Что такое гнойная рана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Богданова Сергея Геннадьевича, детского хирурга со стажем в 9 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Гнойная рана — это рана, в которой развивается инфекционный процесс, так как защитные силы организма не справляются с микробами, попавшими в неё. Иначе такую рану называют инфицированной. Она сопровождается симптомами воспаления: болью, покраснением, скоплением крови и лимфы в окружающих тканей, а также наличием гнойного отделяемого с неприятным запахом.

Те или иные повреждения человек получает практически ежедневно, однако риск инфицирования зависит от условий получения раны и от состояния иммунной системы человека. Например, при операционных ранах риски инфицирования крайне малы, так как человек получает их практически в стерильных условиях. Наиболее высокий риск занесения инфекции отмечается при ранах, полученных во время работы с землёй, строительства или при чрезвычайных происшествиях (авариях, падениях с высоты).

Важную роль в развитии инфекции в ране играют такие факторы как пол, возраст и наличие сопутствующей патологии (например, сахарного диабета):

- женщины более устойчивы к инфекции, чем мужчины, так как их организм обладает более выраженными защитными реакциями;

- длительность заживления раны и риск её инфицирования выше у пожилых людей;

- наличие сопутствующего заболевания замедляет процесс заживления раны (например, при сахарном диабете из-за высокого уровня глюкозы в крови воспалительная реакция снижается, что утяжеляет инфекционный процесс, а местные расстройства кровообращения приводят к более длительному заживлению — образованию хронической раны).

Заведомо инфицированными считаются укушенные и хронические раны (существующие более трёх недель). Чаще всего встречаются укусы насекомых, но на первом месте по обращаемости за медицинской помощью стоят укусы кошек и собак.

Операционные раны считаются чистыми, однако при вскрытии абсцессов и ли фурункулов рана автоматически становится контаминированной, т. е. обсеменённой патогенными микроорганизмами.

Также развитию раневой инфекции способствуют:

- наличие инородных тел;

- скопление жидкости или крови;

- некрозы;

- нарушение местного кровоснабжения;

- высокая бактериальная нагрузка в ране.

В зависимости от типа микроорганизмов, проникающих в рану, инфекция бывает аэробной и анаэробной. Аэробные инфекции зачастую вызывают стафилококки, пневмококки, кишечные и синегнойные палочки (причина образования абсцессов и флегмон). К развитию анаэробной инфекции приводят бактероиды, фузобактерии, пептококки и др. (причина образования газовой гангрены и столбняка) [2] .

Симптомы гнойной раны

Клиническая картина гнойной раны складывается из двух групп симптомов: общих и местных. Выраженность проявлений зависит от многих причин, таких как обширность и характер поражения, состояние защитных сил организма и свойств возбудителя инфекции.

К общим симптомам можно отнести : головную боль, слабость, вялость, быструю утомляемость, учащение пульса, озноб, увеличение температуры тела, потерю аппетита, повышенную возбудимость. Степень выраженности данной группы симптомов зависит от тяжести интоксикации.

К местным симптомам гнойной раны относятся :

- расхождение её краёв;

- отёк, местное покраснение и повышение температуры;

- кровотечение из повреждённых сосудов;

- боль при пальпации;

- увеличение регионарных лимфоузлов (не всегда);

- наличие гноя — желтовато-серого или серо-зелёного отделяемого с неприятным запахом.

Внешний вид гнойного отделяемого зависит от причинного микроорганизма. Например, при поражении раны стафилококком наблюдается белое или жёлтое отделяемое, при инфицировании стрептококком — зелёное, при обсеменении раны кишечной палочкой или вульгарным протеем — грязно-серым [10] .

Степень расхождения краёв раны напрямую влияет на объём хирургического вмешательства и длительность лечения [1] . Объём кровопотери зависит от количества повреждённых сосудов и их характера, а также от состояния свертывающей и противосвёртывающей систем [1] .

Боль — неотъемлемый симптом любого ранения. Её интенсивность зависит от степени раздражения болевых рецепторов. Сильная боль способна вызвать паралич центральной нервной системы с последующим развитием шокового состояния. Поэтому вторым по важности компонентом оказания помощи (после кровотечения) является обезболивание пациента.

Помимо прочего болевые импульсы рефлекторно приводят к сокращению мышц и тканей, расположенных вблизи раны. Это увеличивает степень расхождения краёв раны, тем самым способствует развитию повторных кровотечений [1] .

Патогенез гнойной раны

Рана — это не просто одномоментное нарушение целостности тканей и внутренних органов. С медицинской точки зрения, её принято рассматривать как раневой процесс . Под этим процессом понимается совокупность общих и местных биологических реакций организма на уровне тканей и систем, направленных на отграничение и отторжение отмирающих тканей, борьбу с инфекцией, восстановление и замещение поврежденных структур.

Процесс заживления раны делится на три этапа :

- Воспаление — начинается сразу же после получения травмы и развития микрофлоры. Непосредственно после травмы развивается отёк тканей. На данном этапе важную роль играют макрофаги и лейкоциты. Они направлены на «уничтожение» бактерий и формирование иммунитета. В то же время выраженное обсеменение раны патогенной микрофлорой, бактериальные экзо- и эндотоксины отрицательно сказываются на длительности течения раневого процесса, от которой зависит качество формирующегося рубца [7] .

- Пролиферация. Рана максимально очищается за счёт расщепляющих ферментов, воздействующих на отмирающие ткани. Затем рана заполняется клеточным матриксом — основой для формирования рубца, состоящей из фибробластов, фибрина и нитей коллагена [7] .

- Созревание. В процессе заж ивления раны прочность рубцовой ткани возрастает. Беспорядочно располагающиеся коллагеновые фибриллы превращаются в более организованные структуры. В течение трёх месяцев рубец становится более плоским, мягким и светлым [7] .

Развитие всех фаз заживления раны занимает в среднем от 8 до 12 месяцев.

Основой патогенеза гнойной раны является инфицирование повреждения. Его развитие зависит следующих факторов:

- Патогенность — способность бактерии размножаться и провоцировать те или иные изменения в организме без дополнительной адаптации к его условиям [3] . Например, у золотистого стафилококка есть такой фактор патогенности, как капсула. Она защищает клетку от воздействия фагоцитов (защитных клеток организма) и способствует её прикреплению к стенкам раны.

- Вирулентность — способность микроорганизма вызывать развитие инфекции [3] . Высоковирулентные штаммы, попадая в организм даже в небольших количествах, способны вызвать тяжёлое течение инфекционного процесса. Например, 1-2 бациллы сибирской язвы могут вызвать тяжёлое поражение, в некоторых случаях даже летальный исход, в то время как на нашей коже живут миллионы бактерий, не вызывая никаких поражений, так как не обладают вирулентными свойствами.

- Инвазивность — способность микроорганизма проходить через защитные барьеры организма, проникать и размножаться внутри органов и тканей [3] . Некоторые микроорганизмы (например йерсинии) имеют специальные белки — инвазины, которые помогают им проникать в глубь тканей. Также эти белки увеличивают масштаб поражения, так как они могут попадать в кровоток, вызывая поражение внутренних органов.

- Токсичность — свойство микроорганизмов образовывать токсины в процессе своей жизнедеятельности, которые отрицательно влияют на организм [3] . Например столбнячный экзотоксин при его попадании в рану избирательно действует на промежуточные нейроны, вследствие чего их работа становится бесконтрольной: нервные импульсы беспрепятственно достигают мотонейронов, приводя к судорогам и высокому мышечному тонусу.

- Иммунитет человека — защитные силы организма. При иммунодефиците отмечается более длительное и вялое заживление ран , кроме того увеличивается риск распространения инфекции.

Классификация и стадии развития гнойной раны

На данный момент практически все повреждения кожи называют раной. В зависимости от тенденции к заживлению и срока давности их делят на острые и хронические. Острые раны проходят через все стадии заживления последовательно и вовремя. При хронических ранах заживление задерживается или иногда не наступает. Это связано с нарушением или отсутствием одной из фаз регенерации [7] .

Также раны делятся:

- По форме повреждения:

- линейные;

- звёздчатые;

- лоскутные;

- дырчатые.

- По обстоятельствам нанесения:

- случайные;

- намеренные, т. е. операционные.

- По степени загрязнённости:

- асептические — нанесённые в стерильных условиях;

- контаминированные — загрязнённые раны без признаков нагноения;

- инфицированные.

Непосредственно гнойные раны подразделяют на два типа:

- первично-гнойные — возникают после прорыва гнойника внутри мягких тканей (например при абсцессе и флегмоне). В данном случае повреждённые окружающие ткани сразу же являются инфицированными;

- вторично-гнойные — присоединение инфекции спустя какое-то время после получения раны [15] .

Осложнения гнойной раны

Наиболее грозными осложнениями являются эндотоксикоз, инфекционно-токсический шок и сепсис.

Эндотоксикоз (синдром эндогенной интоксикации) — это реакция организма на воздействие микробных токсинов и продуктов распада тканей. При развитии данного осложнения происходит всасывание эндотоксинов из первичного очага инфекции. В связи с этим нарушается дезинтоксикационная и фильтрационная способность печени и почек и возникает аутоиммунный ответ — когда организм не может отличить собственные ткани от инородного агента и атакует их. Клинически эндотоксикоз проявляется потливостью, головной болью, анорексией и диареей. При отсутствии лечения в запущенных случаях он приводит к генерализации инфекции и развитию сепсиса [10] .

Инфекционно-токсический шок — это острая недостаточность кровообращения, связанная с распространением инфекции в организме. Она является наиболее частой причиной летальности. Сопровождается резким уменьшением капиллярного кровотока, тяжёлыми метаболическими расстройствами, гипоксией и нарушением работы внутренних органов.

Основные симптомы инфекционно-токсического шока:

- бледность, мраморность и синюшность кожи;

- тахикардия с артериальной гипотензией ;

- уменьшение объёма выделенной мочи;

- снижение центрального венозного давления.

При развитии эндотоксикоза или шока требуется наблюдение и лечение пациента в условиях отделения интенсивной терапии [10] .

Сепсис — это генерализованная воспалительная реакция. Она возникает из-за неспособности организма поддерживать нормальную работу внутренних органов и систем. При этом начинают преобладать деструктивные эффекты медиаторов воспаления (интерлейкинов, цитокинов и туморнекротического фактора). Нарушаются процессы иммунного ответа: клетки иммунной системы начинают «атаковать» клетки собственного организма, в связи с чем формируются очаги системного воспаления, развивается моно- и полиорганная недостаточность.

В отличие от инфекционно-токсического шока, который развивается молниеносно, для сепсиса характерно более длительное течение. Клинически он характеризуется вариабельностью симптомов. Одними из его главных признаков является гипертермия: температура колеблется в пределах 39-40°C. К другим характерным симптомам относятся:

- озноб и проливной пот;

- землянистый цвет кожи;

- желтушность склер (белков глаз);

- кровоточивость слизистых;

- тахикардия (частота сердечных сокращений 120-140 в минуту);

- учащение дыхания (частота дыхательных движений 30-40 в минуту);

- петехиальная сыпь в местах сгибов (мелкие пятна);

- сухость языка.

Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, что проявляется отсутствием аппетита, рвотой и диареей. Постепенно развивается токсический гепатит, который проявляется нарушением обменных процессов в печени и задержкой выведения из организма продуктов распада. Со стороны органов мочевыделительной системы наблюдается снижение объёма мочи.

Диагностика гнойной раны

Диагноз инфицир ованной раны ставится на основании следующих клинических проявлений:

- гнойное отделяемое и/или некрозы в ране;

- местные реакции — отёк и покраснение мягких тканей вокруг раны, болевой синдром, потускнение и обильное выделение экссудата (воспалительной жидкости);

- появление стойкой лихорадки , начиная с 3-го дня после ранения (обычно температура поднимается выше 38,0 °C );

- динамика лабораторных показателей : увеличение количества лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, креатинина и мочевины в крови, появление токсической зернистости нейтрофилов, уменьшение количества красных кровяных телец и гемоглобина, увеличение реакции оседания эритроцитов, при тяжёлых формах инфекционного процесса и развитии осложнений повышается уровень С-реактивного белка, щелочной фосфатазы и прокальцитонина, уменьшается количество общего белка и фракции альбуминов (белка крови, вырабатываемого печенью);

- результат бактери ологического посева с учётом чувствительности к антибактериальным препаратам: рана будет считаться инфицированной при наличии более 10 5 бактерий в 1 грамме её ткани (чаще высеваются грамположительные кокки — например золотистый и эпидермальный стафилококк).

- рез ультаты дополнительных исследований : рентгенограммы, пункции, ультразвукового исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии [3] . Данные обследования проводятся для того, чтобы исключить сообщение раны с глубжележащими органами и тканями, оценить глубину раны, определить наличие затёков и гнойных полостей.

При появлении данных признаков необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Хроническую инфицированную рану необходимо отличить от язвы. В отличии от раны, язва является более глубоким дефектом кожных покровов, при котором происходит потеря ткани.

Лечение гнойной раны

Лечение инфицированной раны должно быть незамедлительным. Оно требует комплексного подхода, т. е. должно воздействовать как на рану, так и на организм в целом.

Для борьбы с возбудителем раневой инфекции применяют:

- антибактериальные препараты;

- антисептики (мирамистин, хлоргексидин, пронтосан, бетадин);

- иммунологические препараты (пентаглобин, габриоглобин, имбиоглобулин).

В первые сутки чаще всего назначают эмпирическую антибактериальную терапию (амоксициллин/клавулановая кислота, ципрофлоксацин). Затем терапия корректируется в зависимости от результатов бактериальных посевов, учитывая чувствительность выявленной инфекции к антибиотикам. Помимо антибактериальных препаратов пациентам назначают бактериофаги (вирусы, избирательно убивающие бактериальные клетки).

Также в случае гнойной раны может потребоваться комплексная детоксикация ор ганизма :

- гемодилюция — дозированное разбавление крови плазмозамещающими жидкостями;

- ускоренная нейтрализация, разрушение и выведение токсинов, метаболитов и биологически активных веществ при помощи форсированного диуреза (увеличения объёма мочи), внутривенного введения растворов и методов очищения крови — плазмафереза, гемофильтрации и гемодиализа.

Симптоматическая терапия включает в себя купирование боли и коррекцию повреждённых органов и систем.

Помимо хирургической обработки выполняется дренирование раны . Оно позволяет улучшить отток гноя. Для этого в повреждённый участок устанавливают различные трубки, полутрубки и перчаточные дренажи.

Местно для очищения раны могут применяться гипертонические растворы, гидрогели, протеолитические ферменты в форме порошков или растворов, УВЧ-терапия, различные способы кавитации (воздействие ультразвуком), плазменная и лазерная обработка раны. В частности протеолитические ферменты, выполняя роль «биологического скальпеля», способствуют удалению отмерших тканей из раны [14] .

Лечение гнойной раны должно проводиться только под наблюдением врача, так как используемые препараты могут вызвать аллергическую реакцию [6] .

Для стимуляции регенерации используют цинксодержащие мази, витамины, ультрафиолетовое облучение, масло облепихи и шиповника. Также широкое применение получил метод наложения вторичных швов . Их накладывают только после очищения раны от гноя. Для ускорения заживления и предотвращения формирования гипертрофического рубца возможно использование лазера, пульсирующего магнитного поля и электрофореза с лидазой (специальным ферментом).

К современным методам лечения можно отнести системную озонотерапию . Она улучшает утилизацию кислорода в организме, обладает дезинтоксикационным и иммуностимулирующим действием [16] .

Существует несколько методов озонотерапии. К наиболее применяемым в лечении гнойных ран относят:

- наружное применение газообразной озонокислородной смеси (прямое воздействие аппарата, поставляющего в рану озон);

- использование специальных колпаков с нормальным или пониженным давлением газа (например, «озоновые сапоги» — конечности помещаются в герметично закрывающийся пластиковый мешок, куда затем в течение 15-30 минут подаётся озонокислородная смесь под определённым давлением).

Также хорошие результаты в лечении гнойных ран показала гипербарическая оксигенация (ГБО) . Проводится она в специальных медицинских бароаппаратах: пациента на определённый промежуток времени помещают в барокамеру, в которой находится кислород под повышенным давлением. Помимо ликвидации тканевой гипоксии (нехватки кислорода), ГБО подавляет размножение анаэробных и уничтожает аэробные бактерии. Также данный метод снижает образование токсинов и повышает иммунитет организма.

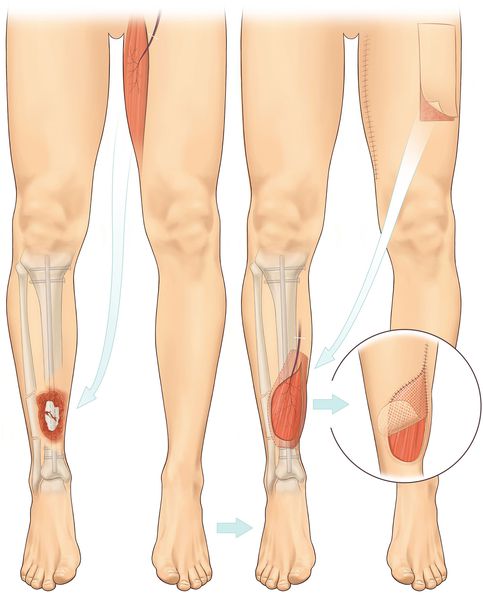

Кожно-пластические операции применяются:

- при обширных дефектах на фоне удовлетворительного общего состояния пациента;

- после очищения раны;

- при отсутствии воспаления и нарушения кровообращения в окружающих рану тканях;

- при появлении ярких грануляций (молодой соединительной ткани с обилием кровеносных сосудов);

- при наличии незначительного количества серозного отделяемого из раны;

- при невозможности самостоятельного заживления.

Существует полнослойная кожная пластика , которая позволяет полностью восстановить кожный покров, обеспечивая хорошие косметические и функциональные результаты. Она подразделяется на пластику местными тканями и перемещённым кожным лоскутом (индийская пластика, итальянская пластика на питающей ножке, а также микрососудистые техники пластирования). Данные методы оперативного закрытия ран не всегда выполнимы (например, при обширных дефектах мягких тканей, локализации ран в малоподвижных областях кожи). Поэтому в некоторых случаях применяется пластика свободным расщеплённым кожным лоскутом [12] . После данной операции рана заживает через рубец — полностью кожа не восстанавливается.

Выбор метода кожной пластики осуществляется с учётом вида и локализации раны, индивидуальных особенностей пациента, состояния окружающей кожи и характера тканей.

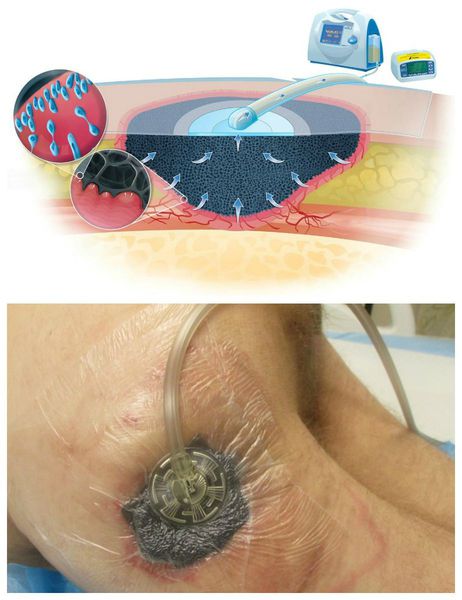

Современным и наиболее эффективным способом лечения гнойных ран является метод VAC (вакуум-терапия) [18] . Б лагодаря воздействию отрицательного давления на дно и края раны он ускоряет образование грануляционной ткани, улучшает местное кровоснабжение и снижает отёк. Всё это способствует быстрому заживлению раны и усиливает эффект медикаментозного лечения [20] .

Вакуум-терапия проводится следующим образом:

- для начала из раны полностью удаляют омертвевшие и повреждённые ткани;

- очищенную полость раны заполняют специальной пеной ( полиуретановой губкой);

- на поверхности губки закрепляют дренажную трубку для отвода воздуха и экссудата;

- чтобы зафиксировать повязку и поддерживать вакуум, образовавшуюся конструкцию вместе с краями здоровой кожи закрывают клейкой прозрачной плёнкой;

- дренажную трубку подключают к аспиратору (аппарату VAC), который создаёт необходимый уровень давления и вытягивает жидкость из раны [19] .

В отличие от асептической марлевой повязки, которую нужно менять каждый день, вакуумные повязки можно оставлять в ране на 3-7 дней. Благодаря своей герметичности они снижают риск проникновения новой инфекции [17] . При этом уничтожение и удаление патогенных микроорганизмов происходит в два раза быстрее, чем при других методах лечения гнойной раны [20] .

Противопоказания к вакуум-терапии:

- неполное очищение раны;

- остеомиелит (воспаление костной ткани);

- нарушение свёртываемости крови;

- злокачественная опухоль в ране;

- кожные свищи;

- аллергическая реакция на используемые компоненты [20] .

Прогноз. Профилактика

При своевременном обращении за медицинской помощью прогноз относительно благоприятный. Однако без лечения инфекционный процесс может распространиться в глубь тканей, что приведёт к более обширному поражению, эндотоксикозу, инфекционно-токсическому шоку и смерти, либо закончиться ампутацией повреждённой конечности [1] .

Для профилактики гнойных ран рекомендуется избегать травмоопасных ситуаций, близких контактов с животными, соблюдать технику безопасности во время строительных и садовых работ.

Источник