- Способы получения лекарственных средств

- Путь лекарства

- Путь лекарства

- Конкурс «био/мол/текст»-2018

- Да здравствует идея!

- Операция «Мишень»

- На поиски лигандов

- Сокращай, оптимизируй!

- Тестировали, тестировали, да вытестировали

- Выходи на рынок!

- — 4 — Источники получения лекарственных веществ

- — 5 — История развития фармакологии

Способы получения лекарственных средств

Сложен ли процесс производства лекарственных средств?

Производство лекарственных средств – наукоемкий процесс, в котором используют методы аналитической химии, реакции и процессы органической химии. Кроме того, производство требует применения высокотехнологичного оборудования, например, один только лабораторный блендер, способный смешивать компоненты, склонные к агломерации, является сложнейшим с технической точки зрения устройством.

В последнее время ведущую роль в подтверждении доброкачественности лекарств играют физико-химические методы анализа, применение которых требует глубоких знаний физики, химии, математики.

По своей природе все лекарственные вещества делятся на две большие, но неравнозначные группы — неорганические и органические. Источником добычи неорганических лекарств есть залежи горных пород и полезных ископаемых, минеральные воды лиманов, озер и источников, буровые воды, морская вода.

С этой же целью могут быть использованы зольные остатки от сжигания различных видов органического топлива, отходы некоторых химических производств. Наблюдая за животными, человечество издавна, с первичных времен использовало для лечения различных заболеваний пепел, глину, грязи, воду из минеральных, особенно термических источников. Еще большее развитие идея применения неорганических химических средств для лечения болезней получила в средние века в трудах алхимиков, с этой целью широко применяли соединения ртути, сурьмы, меди, цинка, мышьяка, железа.

Ведь алхимики искали «философский камень» не только как средство для превращения неблагородных металлов в золото, но и как эликсир вечной молодости и здоровья. Во время этих поисков они разработали основные методы добычи и очистки веществ, такие как перегонка, возгонка, кристаллизация, осаждение, фильтрование. В процессе поисков алхимики получили такие важные вещества, как неорганические и органические кислоты, соли, спирт, эфир.

Натрия и калия хлорид для медицинских целей добывают из природных залежей этих солей, после чего подвергают тщательной очистке, чтобы избавиться примесей и достичь необходимой степени чистоты. Большинство лекарственных средств неорганической природы добывают путем неорганического синтеза с природных минералов и продуктов крупнотоннажной химической промышленности. В частности, так получают натрия гидрокарбонат, натрия тиосульфат, натрия нитрит, соли висмута, мышьяка, щелочно-земельных металлов.

Источник

Путь лекарства

16 октября 2018

Путь лекарства

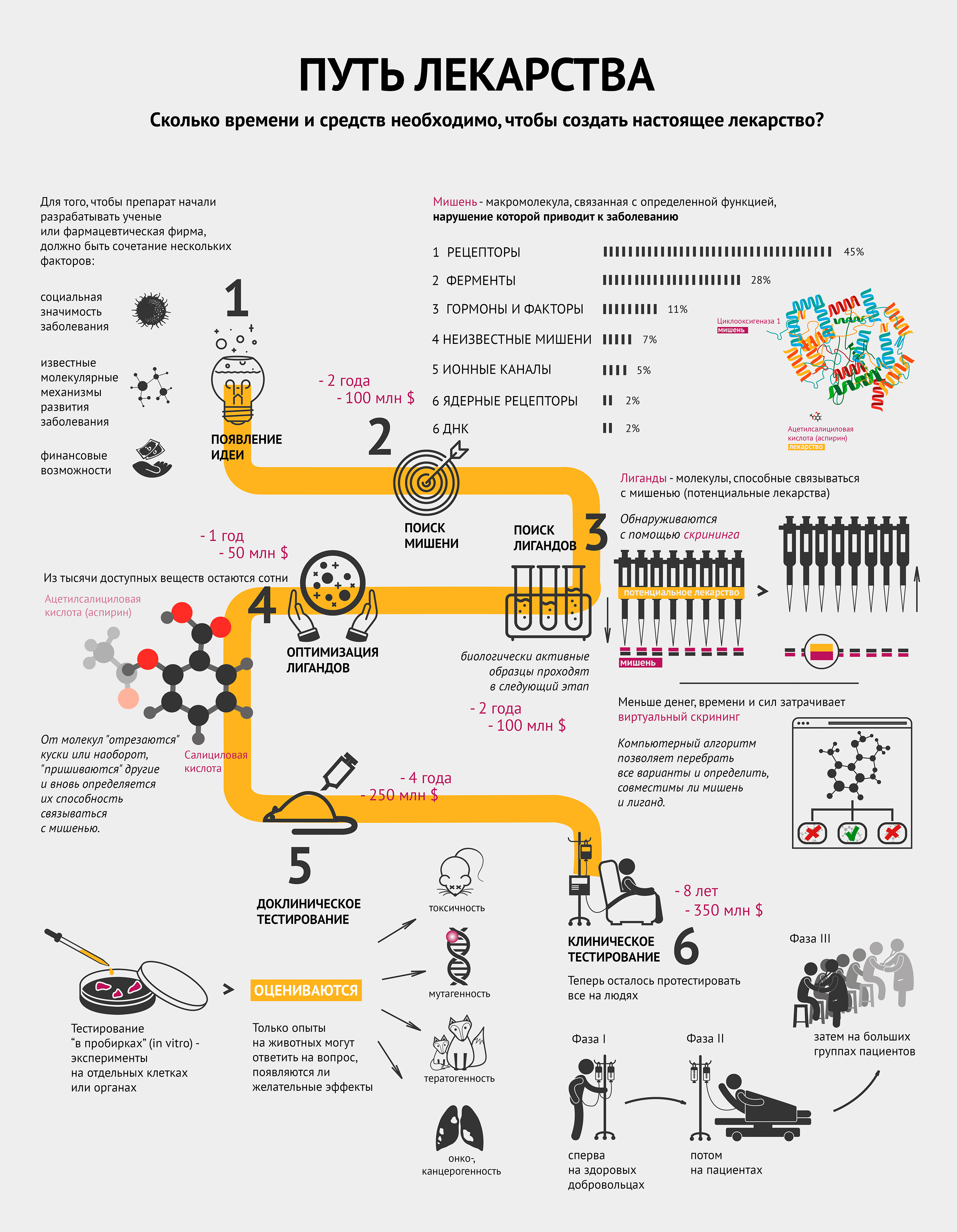

Создание нового лекарства требует большого количества ресурсов и времени. Невозможно предугадать успешность результата: подходящее, казалось бы, вещество, может дать сбой на любом этапе.

Автор

Редакторы

Инфографика на конкурс «био/мол/текст»: Казалось бы, для читателей «Биомолекулы» нет ничего понятнее, чем процесс создания лекарства. Однако почти никто не делал из этого инфографику — для смертных попроще. Вкратце — отсюда вы узнаете, сколько времени занимает процесс создания лекарства и насколько это недешево. И может быть, догадаетесь, что, если по телевизору сказали, что ученые обнаружили вещество, способное победить рак какую-нибудь заразу, то еще ох как рано бежать в аптеку в надежде купить новое лекарство.

Конкурс «био/мол/текст»-2018

Генеральный спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступил медико-генетический центр Genotek.

Да здравствует идея!

Для того чтобы препарат начали разрабатывать ученые или фармацевтическая фирма, должно быть сочетание нескольких факторов [1]:

- социальная значимость заболевания;

- известные молекулярные механизмы развития заболевания;

- финансовые средства и возможности по созданию конкретного лекарства.

Другими словами, должна появиться идея.

Операция «Мишень»

Совместными усилиями группа ученых выбирает мишень и способ воздействия на нее для лечения или предотвращения заболевания.

Мишень — это биологическая макромолекула, связанная с определенной функцией, нарушение которой приводит к заболеванию [2]. Чаще всего мишенями являются белки — рецепторы и ферменты. Инфографика демонстрирует, какие макромолекулы чаще всего становятся мишенями [2]. Забегая вперед, стоит отметить, что затем к мишени подбирают вещество — лекарство. Самый распространенный пример — циклооксигеназа 1 (мишень) и ацетилсалициловая кислота (аспирин) (лекарство) — тоже проиллюстрирован (см. также видео).

Видео. Лекция Валентина Табакмахера «Драг-дизайн. Современный подход к созданию лекарств».

На поиски лигандов

После того, как ученые нашли мишень, им нужно понять, чем в нее целиться. Лиганд (потенциальное лекарство) — это химическое соединение (как правило, низкомолекулярное), специфически взаимодействующее со своей мишенью и тем самым влияющее на процессы внутри клетки [2].

Исследование всех возможных веществ, конечно, нереально: существует не менее 10 40 лигандов. Поэтому на структуру потенциальных лигандов накладывают ряд ограничений, которые существенно сужают поиск. В качестве отправной точки обычно используют библиотеки соединений, которые создаются специализированными компаниями по условиям, заданным разработчиком, или уже имеются в арсенале фармацевтической фирмы. Такие библиотеки могут содержать миллионы веществ [3].

Воздействуют ли выбранные лиганды на мишень, помогает определить скрининг. Он бывает лабораторным (in vitro) или компьютерным (in silico). В случае с лабораторным скринингом на особые предметные стекла — плашки, содержащие в тысячах микролитровых лунок тестовую систему, например молекулы белка-мишени или целые клетки (при необходимости — генетически модифицированные), — робот раскапывает из пипеток исследуемые вещества, следуя заданной программе. Потом происходит считывание данных, говорящее о том, в какой лунке обнаружена биологическая активность. Детектор может определять ее по радиоактивному сигналу, флюоресценции, поляризации света и многим другим параметрам [3].

Сокращай, оптимизируй!

Из тысяч доступных веществ с более-менее определенными свойствами необходимо выбрать сотни молекул, способных после дальнейшей модификации и испытаний на бактериях или культурах клеток дать десятки так называемых кандидатных соединений, предназначенных для доклинических исследований, включая тестирование на животных.

Оптимизация может заключаться в «отсечении» части известного лиганда, или наоборот, добавлении к нему новых элементов и новой проверке на взаимодействие с мишенью. Возвращаясь к аспирину: он получился из салициловой кислоты путем добавления ацетильной группы.

Тестировали, тестировали, да вытестировали

Отобранные соединения сначала тестируются в биохимико-фармакологических исследованиях или экспериментах на клеточных культурах, изолированных клетках и изолированных органах. Так как эти модели не способны полностью воспроизвести весь комплекс биологических процессов в настоящем организме, любое потенциальное лекарство тестируется на животных. Только опыты на животных могут ответить на вопрос, появляются ли желательные эффекты в нетоксичных или малотоксичных дозах.

Исследование токсичности призвано оценить:

- токсичность при кратковременном и длительном применении;

- возможность генетических повреждений (генотоксичность, мутагенность);

- возможность развития опухолей (онко- и канцерогенность);

- возможность рождения больного плода (тератогенность).

На животных исследуемые соединения испытываются также на поглощение, распределение, метаболизм и выделение (фармакокинетика) [4].

После этого этапа отсева на стадию клинических испытаний на людях остается в лучшем случае 1−3 препарата (напомню, что изначально было примерно 1000 потенциальных лекарств!).

Выходи на рынок!

Клиническое тестирование включает в себя несколько фаз, которые иллюстрирует инфографика [5].

Сначала проводится исследование новых препаратов на здоровых лицах с целью определить, наблюдаются ли у человека эффекты, обнаруженные в тестах на животных, и выявить взаимоотношения между дозой и эффектом.

Потом потенциальный новый препарат апробируется на избранных пациентах для определения терапевтической эффективности при заболевании, для которого он предназначен. Положительное действие должно быть явным, а нежелательные эффекты приемлемо малы.

Далее к исследованию привлекаются большие группы пациентов, с помощью которых исследуемое лекарство сравнивается со стандартным лечением по исходам терапии [4].

В процессе клинических испытаний многие новые лекарства признаются негодными к применению.

Решение одобрить новый препарат принимает национальный регулирующий орган (в России — Фармкомитет МЗ РФ). Заявители (фармацевтические компании) представляют в регулирующий орган полный комплект документации преклинических и клинических испытаний, в которых полученные данные об эффективности и безопасности удовлетворяют установленным требованиям и предполагаемую форму выпуска продукта (таблетки, капсулы и т.д.)

После получения одобрения новое лекарство может продаваться под торговой маркой и, таким образом, становится доступным для назначения врачами и распространения в аптеках. Параллельно идет разработка технологического процесса производства лекарственного средства, требований к качеству, методов анализа.

По мере распространения препарата за ним продолжается наблюдение. Окончательное суждение о соотношении «польза—риск» нового лекарства может быть сделано только на основании долговременного опыта его применения. Таким образом, определяется терапевтическая ценность нового лекарственного препарата.

В разных случаях процесс разработки нового лекарства от идеи до реализации занимает примерно от 5 до 18 лет. Суммарная стоимость разработки, с учетом препаратов, не достигших рынка, часто превышает 1 млрд долларов (до 2,5 млрд в среднем) [6].

Источник

— 4 — Источники получения лекарственных веществ

К источникам получения лекарственных средств можно отнести:

продукты жизнедеятельности микроорганизмов и грибов;

Минеральные источники — это очищенные различные химические соединения: железа, меди, иода, марганца, висмута, кобальта, натрия и т.д.

Животного происхождения — это препараты получаемые из органов и тканей животных: адреналин, инсулин, гормонопрепараты надпочечников, гипофиза, ферментные препараты, яды змей, пауков, пчел (антибиотики животного происхождения).

Растительные лекарственные вещества Источниками лекарственных веществ могут быть плоды, цветы, листья, кора, корни, корневища различных растений. По химической структуре это различные соединения:

Алкалоиды (alcalos — щелочь). Это азотистые щелочеподобные вещества, которые могут содержать кислород и быть безкислододными — кофеин, никотин, атропин, стрихнин и др.

Гликозиды — сложные эфироподобные вещества в состав которых входит несахаристая часть — агликон и сахаристая — гликон. Такие препараты получают из различных видов наперстянки, ландыша, черногорки, строфанта и др.

Смолы — соединения нерастворимые в воде (растворимы в органических растворителях). Со щелочами образуют мыльноподобные соединения — сабур.

Камеди — это слизи и слизеподобные вещества содержащие углеводы. При гидролизе дают сахара. В воде слизи действуют обволакивающе.

Жирные масла — касторовое, подсолнечное, льняное и др.

Эфирные масла — летучие ароматические соединения: укропные, тминные, горчичные, гвоздичные, мятные и т.д. (отхаркивающие, рвотные).

Танины — безазотистые соединения, обладающие местным действием (кора дуба, черника, шалфей).

Фитонциды — антибиотики растительного происхождения (лук, чеснок, черемша, черемуха, крапива и др.)

Продуцентами многих лекарственных веществ являются микроорганизмы: антибиотики, ферментные препараты и др. Препараты грибкового происхождения также имеют широкое распространение — антибиотики.

Синтетические лекарственные вещества — это препараты которые получают в лабораторных условиях путем химических реакций: ФОС, ХОС, карбаматы, антибиотики, сульфаниламиды, гормональные, ферментные и т.д.

— 5 — История развития фармакологии

С самого начала существования человека и до наших дней, через руки человечества прошло огромное количество различных лекарственных средств. В ветеринарии в настоящее время находит применение около 2000, а студентам излагается примерно 600 фармакологических средств.

История фармакологии столь де продолжительна, как и история человечества. Основные этапы развития фармакологии связаны со сменой общественно-экономических формаций. В связи с этим различают несколько основных периодов развития фармакологии: эмпирический, эмпирико-мистический, религиозно-схоластический и научный.

1. Эмпирический. Во времена первобытно-общинного строя в качестве лекарств использовали главным образом растения. Человек подражал животным или случайно наблюдал за эффектами действия тех или иных растений. Этот период принято обозначать эмпирическим (Empeiria (греч.) — опыт).

Именно “случайно” человек открыл лечебные свойства рвотного корня, хинной коры и др.

2. Эмпирико-мистический. При рабовладельческом строе врачевание становится привилегией служителей религии, которые стали приписывать лекарствам божественную силу. Врачеванием занимались монахи, шаманы, жрецы. Использование лекарственных трав сопровождалось различными заклинаниями, ритуалами и т.д.

3. Религиозно-схоластический. Феодальный строй, характеризующийся общим упадком науки и культуры, приостановил прогресс и в области лекарствоведения. Медицина перешла в руки монахов, проповедовавших схоластику — религиозно-идеалистическую философию средневековья. Действие лекарств связывали с определенным положением луны, созвездий, планет. Астрология стала неотъемлемой частью медицины. Приобрела популярность и алхимия.

Развитие медицины и лекарствоведения обобщается в письменном виде впервые в Греции, Египте, Китае, Индии.

Греческий период. Самый крупный представитель этого времени — Гиппократ. Он утверждал, что болезнь — это не результат действия злых духов, а следствие нарушения диеты, нездорового климата и других причин вполне земных. Он считал, что человеческое тело образуют четыре стихии, которым соответствуют четыре основные жидкости организма — кровь, желтая желчь, черная желчь и слизь. Отвергая сверхъестественные причины возникновения заболевания, он утверждал, что болезнь — результат нарушения равновесия между соками в человеческом организме. Гиппократ — основоположник гуморальной медицины, которая господствовала 2000 лет. Гуморальная теория Гиппократа развивала идеи естественности и материальности природы болезни и стимулировала поиск естественных способов лечения в природе. Гиппократ описал около 200 лекарственных растений.

Первым врачом, внесшим достойный вклад в развитие лекарствоведения, был Авл Корнелий Цельс. Он заложил основы фармакологии в современном ее понимании.

Римский период. Образование римской империи знаменует собой начало римского периода. В это время продолжает главенствовать и развиваться гуморальная теория Гиппократа. Диоскарид Анацебейский описал более 600 лекарственных растений.

Выдающийся деятель медицины Древнего Рима Клавдий Гален одним из первых начал ставить опыты на животных. Рекомендовал путем извлечения при помощи масла, уксуса, вина и т.д. получать из растений различные действующие вещества (Подобные извлечения из растений до сих пор называют галеновыми препаратами). Гален рекомендовал применять лекарства с действием, противоположным состоянию больного: при запоре — слабительные. Во времена Галена было введено прописывание рецептов на лекарства.

Восточная медицина и лекарствоведение приобрели всемирную известность в ХI веке, а период получил название арабского.

Арабский период. Связан он с именем выдающегося таджикского ученого Ибн Сины. В Европе его знали как Авицену. Сочинение этого ученого “Канон врачебного искусства” пользовалось большой популярностью и служило руководством для врачей много столетий. Он внес большой вклад в развитие медицины и лекарствоведения, но не изменил основных положений древней теории Гиппократа.

К арабскому периоду относится жизнь швейцарского медика и химика Парацельса (Филипп Ауреол Теофаст Бомбаст фон Гогенгейм) отрицал схоластические теории в медицине и стремился к познанию истины опытным путем.

Утверждал, что не соки, а химические вещества — основа человеческого тела и что лекарства должны черпаться из мира химии. Парацельс рассматривал болезнь как нарушение химического равновесия в организме и для его восстановления предлагал использовать химические вещества. Первым стал применять серу для лечения чесотки.

4. Научный период. Фармакология как наука начала развиваться при капиталистическом строе в конце ХVIII — начале ХIХ века. Это проявилось, прежде всего, в том, что для анализа действия лекарственных средств стали использовать экспериментальные методы. Принципиальное значение имело выделение алкалоидов из ряда растений. Качественно новым этапом в фармакологии явилось получение синтетических препаратов. Прогресс фармакологии, тесно связанный с успешным развитием химии и естествознания в целом, вызвал обострение борьбы материалистических и идеалистических мировоззрений и в области лекарствоведения.

В древней Руси значительный период времени основными лекарствознавцами были странники и знахари. Активно в изучении лекарственных растений работали монахи. Появились первые рукописные труды по лекарствоведению (травники). Например, травник “Изборник Светослава” (1073 г), “трактат Епраксии” (12 век) и др. Есть сведения, что в допетровской Руси существовали «зелейные лавки», через которые население снабжалось лекарствами. Кроме растений использовались и минеральные вещества: квасцы, соединения серебра, ртути, мышьяка, бура и др.

В 1581 г. в Москве была открыта первая аптека для снабжения лекарствами семьи царя. Через 120 лет было создано еще 8 аптек. 1773 г. — “конская аптека”. В начале 17 века в Москве был учрежден Аптекарский приказ, который ведал медицинским делом страны.

Для унификации лекарствоведения в 1778 г. издана фармакопея на латинском языке, а в 1866 (через 78 лет), появилось первое издание фармакопеи на русском языке, которое до настоящего времени переиздавалось 11 раз.

В конце 18 — начале 19 века начинает развиваться научная (экспериментальная) фармакология. Огромная заслуга в становлении отечественной фармакологии принадлежит профессорам Бухгейму, Нелюбину, Иовскому, Соколовскому, Забелину и другим.

Неоценимый вклад в развитие фармакологии внес Иван Петрович Павлов. Он работал около 16 лет в области экспериментальной фармакологии (клиника Боткина и Петербургская медико-хирургическая академия). Под его руководством были исследованы сердечные гликозиды, жаропонижающие средства, изучено влияние бромидов и кофеина на ЦНС, воздействие кислот, щелочей, спирта этилового и горечей на пищеварение. Всего им и под его руководством было выполнено более 80 работ в области экспериментальной фармакологии. Дальнейшее развитие идей Павлова продолжили его ученики Н.Н.Аничков, В.В.Савич, Д.Л. Каменский, Н.А. Сошественский и ряд других.

В.В.Савич (1874-1936) очень большое внимание уделял изучению и развитию ветеринарной фармакологии. Он изучал лекарственные вещества, действующие на водный обмен, нейротропные вещества и др.

Н.А.Сошественский является одним из ведущих ветеринарных фармакологов. Он основоположник ветеринарной фармакологии. Под его руководством было изучено ряд антигельминтных препаратов, противочесоточных и антимикробных. Последователями (учениками) Сошественского стали: И.Е.Мозгов, Л.М.Преоброженский, Д.К. Червяков, С.В.Баженов, С.Т.Сидорова, В.М. Ковалев и другие. Наиболее достойным учеником Сошественского являлся И.Е.Мозгов. Он явился автором учебника по ветеринарной фармакологии, который претерпел 8 изданий, последнее из которых отмечено Государственной премией.

В период работы И.П.Павлова нельзя не упомянуть выдающегося отечественного фармаколога Н.П.Кравкова (1865-1924). Развитию фармакологии он посвятил 25 лет.

В настоящее время на территории бывшего СССР имеется 45 ветеринарных вузов и факультетов, где работает большой коллектив фармакологов и токсикологов по изучению и созданию новых лекарственных средств.

Кафедра фармакологии нашей академии была создана в 1925 г. На ней в различное время работали профессора П.Е.Радкевич, Д.Д.Полоз, Е.В.Петрова. 40 лет возглавлял кафедру И.Г.Арестов. Кафедра занимается изучением различных лекарственных веществ.

Содержание и задачи фармакологи. История развития фармакологии. [1]

Источник