Вегето-сосудистая дистония (ВСД) — симптомы и лечение

Что такое вегето-сосудистая дистония (ВСД)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Патриной А.В., невролога со стажем в 15 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

От редакции: вегето-сосудистая дистония (ВСД) — устаревший диагноз, которого нет Международной классификации болезней (МКБ-10). Дисфункция вегетативной нервной системы не является заболеванием сама по себе. Симптомы, при которых зачастую ставят диагноз ВСД, говорят о спектре заболеваний, для обнаружения которых нужна дополнительная диагностика. Некоторые из этих заболеваний — неврозы , панические атаки , тревожно-депрессивные расстройства — относятся к проблемам психиатрического профиля. Более корректным и современным термином для части расстройств, относимых к ВСД, является «соматоформная вегетативная дисфункция нервной системы». Этот диагноз идёт в МКБ-10 под кодом F 45.3.

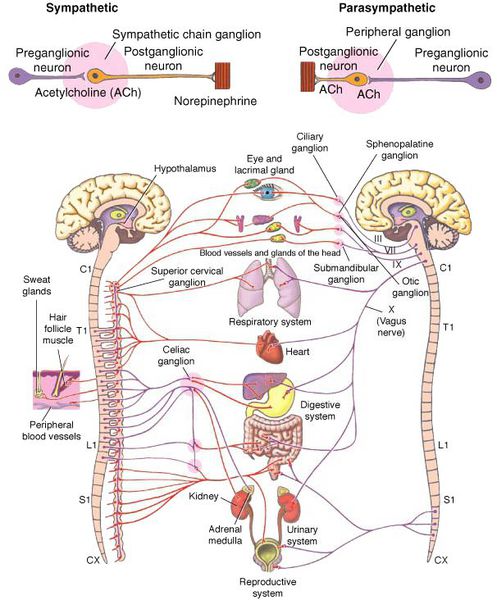

Вегетососудистая дистония (ВСД) — это синдром, представленный в виде разнообразных нарушений вегетативных функций, связанных с расстройством нейрогенной регуляции и возникающих по причине нарушения баланса тонической активности симпатического и парасимпатич еского отдела в егетативной нервной системы [3] . Проявляется функциональными нарушениями, но обусловлены они субклеточными нарушениями [5] .

Краткое содержание статьи — в видео:

Что такое вегетативная нервная система (ВНС)

Вегетативная (автономная) нервная система (ВСН) является частью нервной системы организма, контролирующей деятельность внутренних органов и обмен веществ во всём организме. Она располагается в коре и стволе головного мозга, области гипоталамуса, спинном мозге, и состоит из периферических отделов. Любая патология этих структур, а также нарушение взаимосвязи с ВСН могут стать причиной возникновения вегетативных расстройств [1] .

Вегетососудистая дистония может возникнуть в разном возрасте, но преимущественно она встречается у молодых [5] .

Особенности проявления заболевания

- У мужчин и женщин. Женщины страдают от ВСД в два раза чаще мужчин, но различий в проявлениях болезни нет [3] .

- У подростков. ВСД распространена у подростков из-за активной гормональной перестройки организма.

- У беременных. ВСД у беременных также возникает в связи с гормональными изменениями. Опасные последствия: при гипотоническом типе ВСД — плацентарная недостаточность, гипоксия плода; при гипертоническом — гестозы, преэклампсия, эклампсия; отслойка плаценты; гипертонус матки, преждевременные роды.

Причины ВСД

ВСД — многопричинное расстройство, которое может выступать в качестве отдельного первичного заболевания, но чаще оно является вторичной патологией, проявляющейся на фоне имеющихся соматических и неврологических заболеваний [15] .

Факторы риска развития вегето-сосудистой дистонии подразделяются на предрасполагающие и вызывающие.

Вызывающие факторы:

- Психогенные[5] — острые и хронические психо-эмоциональные стрессы и другие психические и невротические расстройства [3] , которые являются основными предвестниками (предикторами) заболевания [10] . ВСД — это, в сущности, избыточная вегетативная реакция на стресс [9] . Часто психические расстройства — тревожный синдром депрессия — параллельно с психическими симптомами сопровождаются вегетативными: у одних пациентов преобладают психические, у других на первый план выходят соматические жалобы, что затрудняет диагностику [10] .

- Физические — переутомление, солнечный удар (гиперинсоляция), ионизирующая радиация, воздействие повышенной температуры, вибрация. Часто воздействие физических факторов связано с осуществлением профессиональных обязанностей, тогда они позиционируются как факторы профессиональной вредности [1] , которые могут вызывать или усугубить клиническую картину вегетососудистой дистонии. В таком случае имеются ограничения по допуску к работе с указанными факторами (приказ Минздрава РФ от 2021 года № 29).

- Химические — хронические интоксикации, злоупотребление алкоголем, никотином, спайсами и другими психоактивными веществами [5] . Проявления ВСД также могут быть связаны с побочными действиями некоторых лекарственных препаратов: антидепрессантов с активирующим действием, бронходилататоров, леводопы и препаратов, содержащих эфедрин и кофеин [10] . После их отмены происходит регресс симптомов ВСД.

- Дисгормональные — этапы гормональной перестройки: пубертат, климакс [3] , беременность, дизовариальные расстройства [5] , приём противозачаточных средств с периодами отмены [10] .

- Инфекционные — острые и хронические инфекции верхних дыхательных путей, мочеполовой системы, инфекционные заболевания нервной системы (менингиты, энцефалиты и другое) [5] .

- Иные заболевания головного мозга — болезнь Паркинсона, дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП), последствия черепно-мозговой травмы и другие [3] .

- Иные соматические заболевания — гастрит, панкреатит, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, тиреотоксикоз [1] .

Предрасполагающие факторы:

- Наследственно-конституциональные особенности организма — заболевание возникает в детстве или в подростковом возрасте, со временем расстройство компенсируется, но восстановление нарушенных функций нестойкое, поэтому ситуация легко дестабилизируется под воздействием неблагоприятных факторов [10] .

- Особенности личности[5] — усиленная концентрация внимания на соматических (телесных) ощущениях, которые воспринимаются как проявление болезни, что, в свою очередь, запускает патологический механизм психо-вегетативной реакции [6] .

- Неблагоприятные социально-экономические условия — состояние экологии в целом, низкий уровень жизни, экономический кризис в стране, жилищные условия отдельных людей, культура питания (приверженность фастфуду, удешевление производства продуктов питания за счёт использования ненатурального сырья), культура спорта (несмотря на активное строительство спортивных комплексов, всё-таки полноценная интеграция спорта в повседневную жизнь населения не происходит) [5] . Также речь идёт об особенности климата в центральной части России с дефицитом ультрафиолетового излучения в холодное время года, что приводит к обострению многих хронических заболеваний в осенне-весенний период, в том числе и ВСД [1] .

- Патологии перинатального (дородового) периода — внутриутробные инфекции и интоксикации, резусконфликты, внутриутробная гипоксия (кислородное голодание), гестозы матери, фетоплацентарная недостаточность и другие [6] .

Мясищев В.Н., выдающийся отечественный психотерапевт, полагает, что ВСД развивается в результате влияния психо-эмоциональных нарушений на имеющиеся вегетативные аномалии [13] .

Также заболевание может возникать и у здоровых людей как транзиторная (временная) психофизиологическая реакция на какие-либо чрезвычайные, экстремальные ситуации [10] .

Симптомы вегето-сосудистой дистонии

ВСД характеризуется проявлением симпатических, парасимпатических или смешанных симптомокомплексов [1] . Преобладание тонуса симпатической части ВСН (симпатикотония) выражается в тахикардии, бледности кожи, повышении артериального давления, ослаблении сокращений стенок кишечника (перистальтике), расширении зрачка, ознобе, ощущении страха и тревоги [2] . Гиперфункция парасимпатического отдела (ваготония) сопровождается замедлением сердцебиения (брадикардией), затруднением дыхания, покраснением кожи лица, потливостью, повышенным слюноотделением, снижением артериального давления, раздражением (дискинезией) кишечника [2] .

Источник

Дистония вызванная лекарственными средствами что это

Лекарственные экстрапирамидные расстройства часто встречаются в клинической практике и обычно связаны с лекарственными средствами, нарушающими баланс нейромедиаторов, главным образом изменяющими активность дофаминергических систем и функциональное состояние дофаминовых рецепторов. С применением лекарственных средств могут быть связаны различные экстрапирамидные синдромы: паркинсонизм, дистония, тремор, хорея, акатизия, тики, миоклония.

Лекарственный паркинсонизм обычно развивается вследствие приема нейролептиков (нейролептический паркинсонизм), особенно сильнодействующих блокаторов дофаминовых рецепторов с низкой холинолитической активностью (галоперидола, флуфеназина, трифтазина). Значительно реже паркинсонизм могут вызывать другие антагонисты (блокаторы) дофаминовых рецепторов (метоклопрамид, флунаризин), препараты, снижающие кругооборот дофамина в синапсах (альфа-метилдофа), снижающие чувствительность постсинаптической мембраны к дофамину (препараты лития), центральные симпатолитики, истощающие запасы дофамина в нервных терминалях (например, препараты раувольфии), серотонинергические средства (например, флуоксетин), тормозящие активность дофаминергических нейронов черной субстанции, особенно если их применяют в комбинации с нейролептиками.

Признаки нейролептического паркинсонизма чаще всего появляются через 2–12 нед. после начала лечения нейролептиком, резкого увеличения его дозы или отмены применявшегося ранее холинолитического корректора. Паркинсонизм чаще возникает у лиц старше 40 лет. У мужчин нейролептический паркинсонизм отмечается реже, чем у женщин. Особенностью нейролептического паркинсонизма является подострое развитие, симметричность проявлений, сочетание с лекарственными дискинезиями (дистонией или акатизией), эндокринными нарушениями (гиперпролактинемией), непрогрессирующее течение, отсутствие постуральной неустойчивости. Типичный тремор покоя (типа «скатывания пилюль») при лекарственном паркинсонизме отмечается редко, но зато часто встречается грубый генерализованный тремор, выявляющийся как в покое, так и при движении. Иногда встречается тремор, вовлекающий только периоральную область («синдром кролика»). В тяжелых случаях развиваются мутизм и дисфагия.

Помимо нейролептиков паркинсонизм могут вызывать близкие к ним препараты: метоклопрамид (Церукал), дипразин (Пипольфен), амоксапин, а также центральный симпатолитик резерпин, метилдофа, антагонисты кальция (циннаризин, флунаризин, дилтиазем, амлодипин). Описаны казуистические случаи возникновения паркинсонизма при приеме амиодарона, индометацина, циклоспорина, амфотерицина B, каптоприла, циметидина, клопамида, цитозин-арабинозида (цитарабина), диазепама, дисульфирама, альфа-интерферона, вальпроата натрия, дифенина, препаратов лития, трициклических антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, тразодона и др.

Лечение. После отмены препарата паркинсонизм регрессирует в течение 2–12 нед. (более медленно у пожилых). Если отменить нейролептики невозможно, то следует рассмотреть вопрос о снижении дозы препарата, вызвавшего паркинсонизм, либо о замене его другим, в меньшей степени вызывающим экстрапирамидные осложнения, например тиоридазином (Сонапаксом) или клозапином (Лепонексом). Одновременно следует назначить холинолитики на срок как минимум 2–3 мес. В течение этого времени у значительной части больных развивается толерантность к экстрапирамидному действию нейролептика, и поэтому можно попытаться постепенно отменить холинолитики. Если на фоне отмены холинолитика симптомы паркинсонизма вновь появляются, то следует продолжить прием холинолитика в течение длительного времени. Амантадин при лекарственном паркинсонизме оказывает менее постоянное действие, чем холинолитики. Препараты леводопы обычно не назначают, так как они могут вызвать ухудшение первичного заболевания, по поводу которого назначались нейролептики.

У части больных симптоматика асимметрична и выявляется тенденция к прогрессированию. В этих случаях, вероятно, лекарственные средства выявляют уже существовавший, но остававшийся латентным дегенеративный процесс в черной субстанции.

Лекарственная дистония чаще всего развивается как побочное действие блокаторов дофаминовых рецепторов (нейролептиков и метоклопрамида) в виде: 1) острой дистонии (острой дистонической реакции); 2) поздней дистонии. Причиной лекарственной дистонии бывают также препараты леводопы, реже трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, дифенин, карбамазепин, пропранолол, циннаризин, флунаризин, кокаин.

Острая дистония (острая дистоническая реакция) возникает у 5% больных в первые дни (иногда часы) после начала приема нейролептиков или метоклопрамида, обычно в средней терапевтической дозе. Если лечение начинают с малой или, наоборот, очень высокой дозы, дистония возникает реже. Нейролептики чаще вызывают дистонию у юношей и молодых мужчин, метоклопрамид – у лиц женского пола. Дистония обычно возникает в период падения концентрации нейролептика к концу действия очередной дозы и связана с усилением синтеза и высвобождения дофамина и/или повышением чувствительности дофаминовых рецепторов, которая развивается как реакция на блокаду рецепторов нейролептиком. Дистония может также появиться при резком повышении дозы нейролептика или внезапной отмене корректоров (холинолитиков).

Дистония обычно вовлекает мышцы головы и шеи, вызывая гримасничанье, тризм или открывание рта, высовывание языка, форсированное отведение глазных яблок (окулогирный криз), кривошею с поворотом или запрокидыванием головы назад, стридор. При вовлечении аксиальной туловищной мускулатуры развиваются опистотонус, поясничный гиперлордоз, торсионная установка таза. Конечности вовлекаются редко. При вовлечении мышц гортани возможны дыхательные нарушения. Генерализованная лекарственная дистония чаще встречается у детей.

Внезапность, драматичность и причудливость гиперкинеза часто ведут к ошибочному диагнозу истерии, столбняка или эпилепсии. Патогенез острой дистонии неизвестен; по-видимому, существует наследственная предрасположенность к развитию этого синдрома. Острая дистония имеет доброкачественный характер и самостоятельно регрессирует в течение нескольких часов после отмены препарата. Но в тяжелых случаях приходится прибегать к внутривенному введению диазепама (Реланиума), антигистаминных средств (димедрола, дифенгидрамина), кофеин-бензоата натрия, введению внутрь или внутримышечно холинолитиков: тригексифенидила (Циклодола), биперидена (Акинетона). В дальнейшем дозу нейролептика целесообразно снизить и дополнительно назначить холинолитик, как минимум на 4–6 нед. Дистония, возникшая при внезапной отмене нейролептика, обычно требует повторного назначения этого препарата. После уменьшения или полного регресса гиперкинеза отмену нейролептика следует проводить более постепенно.

Чтобы предупредить развитие паркинсонизма или острой дистонии, следует использовать нейролептики строго по показаниям, применять их в минимальных эффективных дозах, профилактически назначать в качестве корректора холинолитики, как минимум на 4–6 нед. (после этого вероятность этих экстрапирамидных осложнений снижается), и можно сделать попытку постепенно отменить холинолитики (особенно у пожилых пациентов, более чувствительных к их побочному действию).

Поздняя дистония возникает спустя несколько месяцев от начала лечения нейролептиками. Поздняя дистония – относительно редкий вариант поздней дискинезии (см. ниже), чаще встречающийся у лиц молодого возраста (средний возраст начала – 40 лет). При приеме стабильной дозы нейролептика признаки дистонии обычно появляются и нарастают постепенно. Дистония чаще проявляется в форме фокальной дистонии (спастической кривошеи, орофациальной дистонии, блефароспазма, спастической дисфонии), значительно реже она бывает сегментарной или генерализованной. В ряде случаев возникает туловищная дистония, в частности вызывающая боковой наклон туловища – синдром «Пизанской башни». Последний может быть проявлением и острой дистонической реакции. Возможны окулогирные кризы. Поздняя дистония часто сопровождается стереотипиями и акатизией. Течение поздней дистонии вариабельно, в молодом возрасте возможны спонтанные ремиссии.

Поздняя дистония плохо поддается лечению. Иногда помогают холинолитики (обычно высокие дозы), резерпин, клоназепам, баклофен. Наиболее эффективный способ лечения – повторные инъекции ботулотоксина.

Лекарственный тремор. Тремор может возникать как побочный эффект целого ряда лекарственных средств. Чаще всего дрожание вызывают бета-адреномиметики (Изопротеренол, тербуталин), препараты лития, антиконвульсанты (вальпроевая кислота, дифенин, нейролептики), трициклические антидепрессанты, ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), дофаминергические средства, психостимуляторы, метилксантины (кофеин, эуфиллин, теофиллин), кортикостероиды, антигистаминные и антидиабетические средства, пиндолол, новокаинамид, циметидин, холинолитики, циклоспорин A, антагонисты кальция (нифедипин, флунаризин). Лекарственные средства чаще всего вызывают усиленный физиологический тремор. Однако резерпин, нейролептики, препараты лития, антагонисты кальция (флунаризин, циннаризин), амиодарон могут вызывать тремор покоя или грубый постурально-кинетический тремор.

Иногда тремор возникает с началом приема препарата, но нередко становится заметен лишь через несколько недель лечения. После отмены препарата или уменьшения его дозы тремор обычно уменьшается или проходит. Но иногда (например, при приеме препаратов лития) стойкий тремор сохраняется длительное время после отмены препарата.

Лекарственная акатизия – неусидчивость, непреодолимая потребность двигаться, чтобы уменьшить чувство внутреннего напряжения и дискомфорта. Акатизия может возникать в течение нескольких дней после назначения или увеличения дозы нейролептиков, значительно реже – резерпина, трициклических антидепрессантов, флуоксетина (Прозака), леводопы и агонистов дофаминовых рецепторов, ингибиторов МАО, антагонистов кальция или отмены бензодиазепинов (острая акатизия), иногда на фоне длительного лечения нейролептиками (поздняя акатизия). Иногда при экстрапирамидных или психиатрических заболеваниях акатизия возникает спонтанно, в отсутствие приема лекарственных средств. Патогенез акатизии неизвестен, но предположительно он связан с нарушением функционирования дофаминергической (мезокортикальной), возможно, опиоидной или норадренергической систем. Акатизия чаще развивается у женщин среднего возраста. Двигательная активность, сопровождающая акатизию, бывает разнообразной, но нередко имеет стереотипный характер – от постукивания пальцами и раскачивания ногами до беспрерывных и бесцельных «шатаний из угла в угол». При появлении акатизии препарат, вызвавший ее, следует отменить – в этом случае акатизия, как правило, регрессирует в течение нескольких дней или недель, но иногда задерживается на несколько месяцев. Если препарат нельзя отменить полностью, нужно снизить его дозу или заменить другим, более безопасным средством. Уменьшению акатизии способствуют холинолитики, бензодиазепины, бета-блокаторы (пропранолол), амантадин. В резистентных случаях иногда прибегают к пирацетаму, амитриптилину, симпатолитикам (резерпину), клонидину (Клофелину). Иногда акатизия возникает при длительном лечении нейролептиками и длительно сохраняется после их отмены (поздняя акатизия).

Лекарственная хорея бывает результатом побочного действия разных лекарственных препаратов: нейролептиков, противопаркинсонических средств (препаратов леводопы, агонистов дофамина, амантадина, холинолитиков), метоклопрамида, антиконвульсантов (дифенина, фенобарбитала, карбамазепина, этосуксимида, вальпроата натрия), психостимуляторов (мет амфетамина, метилфенидата, кокаина, кофеина), ксантинов (теофиллина, эуфиллина), трициклических антидепрессантов, резерпина и метилдофы, опиатов, триазолама, изониазида, диазоксида, анаболических стероидов, антагонистов кальция (циннаризина, флунаризина, верапамила), циклоспорина, ципрогептадина (Перитола), антигистаминных средств, дигоксина, препаратов лития, циметидина и ранитидина, баклофена, циклизина. Преходящая хорея может возникнуть при внезапной отмене бензодиазепинов (особенно клоназепама) или нейролептиков. Но самым распространенным вариантом лекарственной хореи является поздняя дискинезия, обычно возникающая вследствие длительного приема нейролептиков (см. ниже).

Хорея, вызванная оральными контрацептивами, обычно возникает у женщин, перенесших в детстве малую хорею. Часто это происходит в первые 3 месяца после начала приема препарата. Гиперкинез развивается подостро, может быть асимметричным или односторонним и регрессирует при отмене гормональных средств.

Лекарственные тики (лекарственный туреттизм) бывают результатом побочного действия антиконвульсантов, нейролептиков, препаратов леводопы, психостимуляторов, в том числе амфетамина, кокаина, пемолина, метилфенидата. Отмена препарата обычно приводит к регрессу гиперкинеза, но при длительном приеме нейролептиков может развиваться более стойкий гиперкинез, рассматриваемый в рамках поздней дискинезии (поздние тики).

Поздняя дискинезия. Под поздней дискинезией в широком смысле понимают любой гиперкинез, который развивается на фоне длительного приема лекарственных препаратов, блокирующих дофаминовые рецепторы (нейролептики, метоклопрамид (Церукал)), и стойко сохраняется после отмены препарата (по крайней мере в течение 1 мес.). Поздняя дискинезия может проявляться гиперкинезом различного характера: хореиформным или хореоатетоидным гиперкинезом, дистонией, тиком, акатизией, миоклонией или их сочетанием. В узком смысле термином «поздняя дискинезия» обозначают самый распространенный ее вариант – хореиформный гиперкинез, преимущественно вовлекающий орофациальную область и язык (букколингвомастикаторный синдром).

Поздняя дискинезия возникает примерно у 20% больных, длительное время принимающих нейролептики. Обычно поздняя дискинезия развивается после многомесячного лечения, но вероятность ее развития не зависит ни от его общей длительности, ни от суммарной дозы нейролептиков. В ряде случаев дискинезия возникает уже после 1–3 мес. лечения, иногда даже после отмены нейролептика, способного до определенного момента маскировать ее проявления. Патогенез поздней дискинезии остается неясным. Развитие гиперкинеза связывают с гиперчувствительностью дофаминовых (D1) рецепторов в стриатуме, что приводит к усилению активности так называемого прямого пути, который следует от стриатума непосредственно к выходным структурам базальных ганглиев (медиальному сегменту бледного шара и ретикулярной части черной субстанции) и далее через таламус к коре и в норме облегчает адекватные в данный момент движения, инициированные в премоторной коре. Альтернативное или дополняющее объяснение – дисфункция ГАМКергических стриарных нейронов и снижение активности берущего от них начало непрямого пути, который следует от стриатума к выходным структурам базальных ганглиев через латеральный сегмент бледного шара и субталамическое ядро и в норме приводит к торможению неадекватных движений. Важную патогенетическую роль, возможно, играет окислительный стресс, индуцируемый нейролептическими препаратами.

Поздняя дискинезия чаще развивается у больных пожилого возраста, страдающих аффективными расстройствами и сахарным диабетом. Кроме того, она чаще возникает у женщин, а также у лиц, у которых ранее отмечались нейролептические экстрапирамидные синдромы. При применении тиоридазина (Сонапакса) и так называемых атипичных нейролептиков (таких как клозапин, сульпирид, тиаприд), в меньшей степени влияющих на стриарные дофаминовые рецепторы, риск поздней дискинезии ниже. Добавление к нейролептикам холинолитических корректоров не только не предупреждает развитие поздней дискинезии, но и, по-видимому, приближает момент ее клинического дебюта.

Чаще всего поздняя дискинезия проявляется в виде хореиформной оробукколингвальной (букколингвомастикаторной) дискинезии с высовыванием языка, облизыванием губ, сосательными и жевательными движениями, открыванием рта, гримасничаньем. Иногда этот гиперкинез сопровождается также блефароспазмом, движением бровей, отведением глазных яблок. При вовлечении дыхательных мышц возникают эпизоды тахипноэ, неритмичное прерывистое дыхание или необычные вокализации (респираторная дискинезия). В тяжелых случаях вовлекаются мышцы гортани и глотки с нарушением речи и глотания. Хореиформный характер гиперкинеза становится очевидным, когда он генерализуется и вовлекает мышцы конечностей и туловища. Больной может совершать туловищем раскачивающиеся или закручивающиеся движения, иногда это сопровождается характерными движениями таза (копуляторная дискинезия). В отличие от истинной хореи, хореиформные движения имеют более стереотипный, регулярный характер. Изредка поздняя дискинезия протекает без вовлечения мышц лица.

Поздняя дискинезия может проявляться и в форме дистонии (поздняя дистония – см. выше), миоклонии (поздняя миоклония), моторных и вокальных тиков (поздний тик), акатизии (поздняя акатизия). Нередко различные варианты гиперкинезов сочетаются друг с другом, а также со стереотипиями (относительно сложными двигательными актами, напоминающими целенаправленные действия, например потирание рук или головы, застегивание и расстегивание пуговиц на одежде) или тремором (тремором покоя или постуральным тремором – «поздним тремором»). Поздняя дистония и поздняя акатизия – два наиболее инвалидизирующих варианта поздней дискинезии.

Лечение. Поздняя дискинезия плохо поддается лечению. При отмене нейролептика, снижении его дозы либо замене его клозапином (Лепонексом) или другим атипичным нейролептиком можно ожидать медленного спонтанного регресса гиперкинеза в течение нескольких недель, месяцев или лет. Но у значительной части больных дискинезия после отмены препарата остается без изменений. Чем моложе больной и чем короче был курс лечения нейролептиками, тем выше вероятность спонтанной ремиссии.

Иногда отмена препарата провоцирует усиление гиперкинеза. При этом возникает искушение вновь назначить то же средство. Однако ухудшение при отмене нейролептика носит временный характер, тогда как при продолжении его приема в той же дозе шансы на спонтанное улучшение значительно снижаются, хотя оно все же возможно. Симптоматическая терапия определяется ведущим типом гиперкинеза. При наиболее часто встречающемся хореиформном гиперкинезе в первую очередь следует назначить средства, улучшающие ГАМКергическую передачу (клоназепам, диазепам, баклофен, вальпроат натрия), в ряде случаев эффективны центральные симпатолитики (резерпин), сульпирид (Эглонил) или оланзапин (Зипрекса). В резистентных случаях можно испробовать карбамазепин, антагонисты кальция (верапамил, дилтиазем, нифедипин), малые дозы агонистов дофаминовых рецепторов (бромокриптин), препараты магния, Клофелин. У отдельных больных удается также добиться улучшения с помощью средств, усиливающих холинергическую передачу: предшественников ацетилхолина (холин), антихолинэстеразных препаратов (такрин), Меклофеноксата (ацефена). В то же время холинолитики при хореиформном гиперкинезе вызывают усиление дискинезии и должны быть отменены, но могут быть полезны при поздней дистонии (наряду с симпатолитиками, клоназепамом и клозапином). При поздней акатизии наиболее эффективны бета-блокаторы или резерпин. Учитывая возможную патогенетическую роль окислительного стресса в повреждении нейронов базальных ганглиев, в комплекс лечения следует включать витамин E или другие антиоксиданты.

Злокачественный нейролептический синдром – редкое осложнение нейролептической терапии. Генез остается невыясненным, но предполагают, что в его механизме играет роль блокада дофаминовых рецепторов в полосатом теле и гипоталамусе. Это косвенно подтверждается случаями возникновения аналогичного синдрома после внезапной отмены препаратов леводопы. Не исключается врожденная предрасположенность. Синдром обычно развивается в первые дни лечения нейролептиком либо после резкого увеличения его дозы. Развитию синдрома могут способствовать интеркуррентная инфекция, нарушения водно-электролитного баланса (в частности, дегидратация или гипонатриемия), одновременное назначение препарата лития. Чаще всего синдром возникает у молодых мужчин при применении нейролептиков пролонгированного действия.

Клинически синдром проявляется триадой симптомов: гипертермия (до 40–42°С), генерализованная мышечная ригидность, угнетение сознания (ступор, кома). Картину дополняют вегетативные расстройства: бледность, потливость, тахикардия. В ряде случаев отмечаются тремор, дистония, хореиформный гиперкинез, изредка – эпилептические припадки. Симптоматика нарастает в течение 1–3 сут. Постоянное напряжение мышц может приводить к их некрозу, который проявляется увеличением уровня креатинфосфокиназы в крови и миоглобинурией с последующей почечной недостаточностью. В 15–25% случаев синдром заканчивается летальным исходом, связанным с тромбоэмболией легочной артерии, почечной недостаточностью, острой сердечной недостаточностью, пневмонией. У остальных больных в течение нескольких дней или недель наступает регресс симптомов.

Лечение состоит в немедленном прекращении приема нейролептика или другого антидофаминергического средства, лития, коррекции водно-электролитных нарушений. При нарушении дыхания и глотания необходимы интубация и ИВЛ, введение назогастрального зонда для кормления и введения лекарств. Для уменьшения ригидности назначают амантадин (внутрь или внутривенно), бензодиазепины, иногда бромокриптин и препараты леводопы, но эффект последних непостоянен. Для предупреждения тромбоза глубоких вен голени назначают малые дозы гепарина. Для снижения температуры используют антипиретики и методы внешнего охлаждения. При острой почечной недостаточности показан гемодиализ. Возобновить лечение нейролептиком (желательно другим) можно лишь после регресса всех симптомов осложнения, начиная с малых доз.

Серотониновый синдром возникает при применении серотониномиметических препаратов (трициклические и тетрациклические антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина и др.), особенно в комбинации с препаратами, усиливающими действие серотонина (ингибиторы МАО, препараты лития, бромокриптин, пентазоцин). Как правило, серотониновый синдром развивается в течение нескольких часов или дней после начала лечения серотониномиметическим средством или увеличения его дозы. Клиническая картина включает миоклонии, тремор, ригидность, оживление рефлексов, особенно в ногах, клонус стоп, атаксию, которые обычно сопровождаются возбуждением, спутанностью сознания и вегетативными нарушениями (субфебрильной температурой, тошнотой, диареей, головной болью, гиперемией лица, ознобом, профузным потоотделением, учащением дыхания и пульса, колебаниями АД, расширением зрачков). В тяжелых случаях возможны высокая лихорадка, эпилептические припадки, опистотонус, ДВС-синдром, миоглобинурия, почечная недостаточность, кома. Симптоматика тяжелого серотонинового синдрома напоминает злокачественный нейролептический синдром (повышение активности серотонинергической системы приводит к торможению дофаминергических нейронов).

Лечение. Серотониновый синдром обычно проходит самостоятельно в течение нескольких часов или дней после отмены серотониномиметического препарата. Однако описаны случаи с летальным исходом. Лечение включает главным образом симптоматические меры. Антагонисты серотонина (метисергид, ципрогептадин (Перитол), бета-адреноблокаторы (пропранолол) способствуют более быстрому восстановлению.

Источник