- Классификация лекарственных форм на основе дисперсных систем.

- ДИСПЕРСОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ (НА ОСНОВЕ СТРОЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ)

- Классификации лекарственных форм

- Дисперсологическая классификация

- Классификация в зависимости от способов введения

- Классификация по признаку дозирования

- Интегрированная классификация

Классификация лекарственных форм на основе дисперсных систем.

Эта классификация наиболее совершенна и важна для фармацевта. Физико-химические системы, в которых измельченное вещество распределено в другом веществе называют дисперсными системами. Вещество в ней – дисперсная фаза, а носитель – дисперсионная среда. Лекарственные формы могут быть без дисперсионной среды или с дисперсионной средой разного агрегатного состояния (жидкой, твердой, вязкопластичной и газообразной).

Системы без дисперсионной среды.

В данном случае дисперсионная среда отсутствует, т.к. она не вносится фармацевтом в процессе изготовления лекарственной формы. По дисперсионности эти системы подразделяют на грубодисперсионные (сборы) и мелкодисперсионные (порошки).

Системы с жидкой дисперсионной средой:

а) истинные растворы в разных растворителях – гомогенные системы, в которых лекарственное вещество находится в ионной или молекулярной форме;

б) коллоидные растворы с мициллярной степенью дробления, в которых намечается граница раздела между фазами (ультрамикрогетерогенные системы);

в) суспензии (взвеси) – микрогетерогенные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Граница раздела между фазами видна невооруженным глазом;

г) эмульсии – также микрогетерогенные системы, состоящие из двух жидкостей не растворяемых одна в другой;

д) комбинированные системы.

Системы с вязкопластичной дисперсионной средой:

Они могут быть в виде сплошной общей массы (мази, пасты) или иметь определенную геометрическую форму (свечи, шарики, палочки). В зависимости от дисперсности и агрегатного состояния дисперсной фазы эти системы подразделяют на гомогенные (растворы), микрогетерогенные (суспензии, эмульсии) и комбинированные системы.

Системы с газообразной дисперсионной средой:

Это газовые растворы и туманы, дымы: ингаляции, окуривания, курильные дымы, аэрозоли – микрогетерогенные дисперсные системы.

Дисперсологическая классификация позволяет выбрать оптимальный вариант технологии, предвидеть стабильность лекарственных форм в процессе хранения, оценить качество изготовленного препарата.

5. БИОФАРМАЦИЯ.

Эта наука изучает зависимость фармакологического действия препарата от различных факторов.

Эксперименты на животных и клинические исследования показали данные о значительном различии активности препаратов с одинаковой концентрацией действующего вещества, но полученных с использованием разных технологий, вспомогательных веществ, оборудования и др.

Были отмечены случаи терапевтической неэквивалентности с равной дозой действующего вещества в одной и той же лекарственной форме, но изготовленной различными производителями.

Терапевтическая неэквивалентность была установлена для антибиотиков, стероидных гармонов, сульфаниламидов и др. лекарственных веществ.

Биофармация в современной технологии лекарственных форм служит научной основой поиска, создания, исследования и изготовления высокоэффективных лекарственных препаратов. Она изучает зависимость фармакологической эффективности лекарственных препаратов от следующих факторов:

ü химической природы лекарственного вещества и его концентрации;

ü физического состояния лекарственного вещества (форма кристаллов, размер частиц, наличие или отсутствие заряда на поверхности частиц и др);

ü химической природы, физического состояния и концентрации вспомогательных веществ; вида лекарственной формы и способа введения;

ü фармацевтической технологии, применяемого в технологическом процессе оборудования

Контрольные вопросы:

1.Дайте определение «Фармации».

2.Назовите задачи технологии и пути решения технологических задач.

3.Роль и значение лекарственных средств в современной медицине.

4.Пути введения лекарственных форм в организм

Источник

ДИСПЕРСОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ (НА ОСНОВЕ СТРОЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ)

Все сложные ЛФ по своей природе являются разнообразными дисперсными системами. Распределенное вещество составляет дис- персную фазу системы, а носитель — непрерывную дисперсионную среду.

Эта классификация создана на основании следующих признаков:

— наличия или отсутствия связи между частицами дисперсной фазы и дисперсионной среды;

— агрегатного состояния дисперсионной среды;

— измельченности дисперсной фазы.

В современной классификации дисперсных систем различают 2 основные группы:

Свободнодисперсные системы (системы без связей между частицами)

Эти системы характеризуются отсутствием взаимодействия между частицами дисперсной фазы. Благодаря этому они могут свободно перемещаться друг относительно друга под влиянием теплового движения или силы тяжести. Частицы дисперсной фазы не связаны друг с другом в одну сплошную сетку. Такие системы обладают текучестью и всеми свойствами, характерными для жидкостей. Данные системы называют дисперсными, так как дисперсная фаза измельчена по 3 измерениям: длине, ширине и толщине. В зависимости от наличия или отсутствия дисперсионной среды и ее агрегатного состояния системы подразделяют на несколько подгрупп.

А. Системы без дисперсионной среды

В данном случае частицы твердого вещества не распределены в массе носителя, т.е. дисперсионная среда отсутствует (она не вносится в процесс изготовления ЛФ). По дисперсности эти системы подразделяют на грубодисперсные (сборы) и мелкодисперсные (порошки). Лекарственные формы данной группы получают путем механического измельчения и перемешивания.

Основными свойствами систем без дисперсионной среды являются:

— большая удельная поверхность;

— соответствующий запас свободной поверхностной энергии;

— повышенные адсорбционные свойства;

— подчиненность частиц действию силы тяжести (сыпучесть).

Б. Системы с жидкой дисперсионной средой

Эта подгруппа включает все жидкие ЛФ:

а) растворы — гомогенные системы с максимальным измельчением дисперсной фазы (1-2 нм), связанной с растворителем при отсутствии поверхности раздела между фазами;

б) золи, или коллоидные растворы. Размеры поперечника частиц не превышают 100 мкм, намечается граница раздела между фазами (ультрамикрогетерогенные системы);

в) суспензии (взвеси) — микрогетерогенные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Граница раздела между фазами видна невооруженным глазом. Размеры поперечника частиц не превышает 100 мкм;

г) эмульсии — дисперсные системы, состоящие из 2 жидкостей, нерастворимых или слаборастворимых друг в друге, фаза и среда — жидкости взаимонесмешивающиеся. Размеры поперечника капель жидкой фазы не превышают 20 мкм;

д) комбинации перечисленных систем.

Системы с жидкой дисперсионной средой получают путем растворения, суспендирования и эмульгирования. К этой подгруппе систем относятся микстуры, капли, полоскания, примочки, водные извлечения. Особое место в этой подгруппе занимают инъекционные ЛФ (растворы, золи, суспензии, эмульсии). Для них необходима стерильность и асептические условия изготовления.

В. Системы с пластично или упруговязкой дисперсионной средой

По агрегатному состоянию дисперсионная среда занимает среднее положение между жидкостью и твердым телом. В зависимости от дисперсности и агрегатного состояния фазы эти системы подразделяют аналогично системам с жидкой дисперсионной средой на следующие виды:

а) растворы; б) золи; в) суспензии; г) эмульсии; д) комбинированные системы.

Указанные системы можно разделить также следующим образом:

— бесформенные системы, имеющие вид сплошной общей массы (мази, пасты), которым нельзя придавать геометрическую форму;

— формированные системы, имеющие определенные правильные геометрические формы (свечи, шарики, палочки).

Г. Системы с твердой дисперсионной средойК системам данного класса относятся:

Источник

Классификации лекарственных форм

Сравнительно большое количество лекарственных форм, применяющихся в современной фармации, говорит о необходимости предварительной их систематизации. В основу классификации могут быть положены разные признаки и свойства лекарственных форм: агрегатное состояние, тип дисперсной системы, способы введения в организм, признак дозирования, место производства.

Классификация по агрегатному состоянию. Все лекарственные формы можно разделить на четыре группы: твердые, жидкие, мягкие (полутвердые) и газообразные.

Твердые лекарственные формы: сборы, порошки, таблетки (включая тритурационные), драже, гранулы, микродраже, спансулы, горчичники, медицинские, карандаши (плавленые), капсулы желатиновые (твердые).

Жидкие лекарственные формы: растворы (истинные, высокомолекулярных соединений и коллоидные) , суспензии, эмульсии, капли, настои и отвары, слизи, пластыри (кожные клеи), линименты.

Мягкие лекарственные формы: линименты (студни), мази (включая пасты), пластыри, суппозитории, медицинские карандаши (на жировой основе), пилюли, микрокапсулы, капсулы желатиновые мягкие, глазные пленки.

Газообразные лекарственные формы: газы, пары (ингаляции, аэрозоли).

Классификация по агрегатному состоянию наиболее старая. Однако при всем своем несовершенстве она удобна для первичного разделения материала. С агрегатным состоянием связана и возможность придания лекарственной форме определенных внешних очертаний, например шарообразной формы пилюль, дисковидной формы таблеток, конической или иной формы свечей и т. д.

Агрегатное состояние частично определяет скорость действия лекарственной формы и сопряжено с определенными технологическими процессами (измельчение, просеивание, прессование и т. д.). Эта классификация удобна и в практическом отношении, и в сочетании с указанием о назначении лекарственной формы, широко используется в аптеке. Необходимо также указать, что во всех работах, посвященных анализу рецептуры, для первичного разделения статистического материала всегда используется классификация по агрегатному состоянию.

Дисперсологическая классификация

По этой классификации все лекарственные формы разделяются на три группы: свободные всесторонне дисперсные системы; спумоиды; связнодисперсные системы.

Далее, в каждой группе выделяются отдельные подгруппы и типы дисперсных систем, исходя из агрегатного состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды, степени измельчения дисперсной фазы и наличия (или отсутствия) связи между ее частицами.

Свободные всесторонне дисперсные системы — системы, в которых частички дисперсной фазы не связаны между собой, они движутся независимо друг от друга («свободные») и измельчены по всем трем измерениям — длине, ширине и толщине («всесторонне дисперсные»). Эта группа дисперсных систем наиболее обширная; в ней различают подгруппы:

а) системы без дисперсионной среды; включают грубо дисперсные системы: сборы и порошки;

б) системы с жидкой дисперсионной средой; включают типы систем: растворы, золи, суспензии, эмульсии и комбинированные системы. Этими типами охватывается все разнообразие жидких лекарственных форм;

в) системы с пластично- или упруговязкой средой; включают все типы дисперсных систем (растворы, золи, суспензии, эмульсии). Сюда относятся мази, пасты, суппозитории, получаемые выкатыванием и выливанием, медицинские карандаши (жировые), пластырные массы;

г) системы с твердой дисперсионной средой; включают медицинские карандаши (плавленые), суппозитории прессованные (на основе жировых масс) и литые (на основе твердых синтетических основ);

д) системы с газообразной средой; включают типы систем: растворы, туманы, дымы. Сюда относятся газовые смеси, ингаляции, курительные дымы, аэрозоли.

Спумоиды — дисперсные системы пенной структуры (от лат. spuma — пена), в которых жидкая дисперсионная среда представлена непрерывной тонкой пленкой. Практически это высококонцентрированные суспензии и эмульсии. Типичными спумоидами являются пилюли, болюсы, гранулы.

Связнодисперсные системы — системы без дисперсионной среды, представляющие пористые тела, полученные из порошков путем сжатия или частичного склеивания или спаивания. Отсюда название «связные», поскольку частички потеряли возможность иметь самостоятельное движение. Сюда относятся таблетки (включая тритурационные), драже, гранулы, микродраже, а также твердые и упругие гели — линименты на базе натриевых мыл, суппозитории на глицериновых и некоторых других студневидных основах.

Привлечение дисперсологии (науки о дисперсных системах) для классификации дает возможность разобраться в структуре и особенностях каждой лекарственной формы и, следовательно, определить их рациональную технологию. Более того, тип дисперсной системы в определенной степени будет характеризовать лекарственную форму и с биофармацевтической стороны, влияя на скорость высвобождения из нее лекарственных веществ.

Классификация в зависимости от способов введения

Различают энтеральный и парентеральный способы введения.

Энтеральные лекарственные формы.

1. Лекарственные формы, вводимые перорально.

Это наиболее обширная группа лекарственных форм, включающая жидкие (растворы, суспензии, эмульсии, капли, настои и отвары, слизи), твердые (порошки, драже, микродраже, гранулы) и мягкие (пилюли, капсулы) лекарственные формы. Способ введения прост, удобен и не требует полной стерильности. Лекарственные формы этой категории носят название «Внутренние».

2. Лекарственные формы, вводимые ректально.

Ректально вводятся некоторые жидкие (клизмы) и мягкие (свечи) лекарственные формы. Лекарственные формы этой категории называются «Наружные».

Парентеральные лекарственные формы.

1. Лекарственные формы для нанесения на кожные покровы и слизистые оболочки:

а) для нанесения на кожные покровы — мази, пасты, линименты, пластыри, горчичники, порошки (присыпки), припарки (из сборов), смазывания, обмывания и др.;

б) для введения в верхние отделы дыхательных путей и легкие — ингаляции (газы, дымы курительных сборов, аэрозоли, пары);

в) для сублингвального и перлингвальиого введения — таблетки, драже.

г) для нанесения на слизистые оболочки век и конъюнктиву глаз — капли, примочки, мази, глазные пленки, порошки (вдувания), глазные карандаши;

д) для нанесения на слизистую оболочку носа — мази, порошки (нюхательные), капли, промывания и др.;

е) для введения в слуховой проход — мази, палочки, капли;

ж) для нанесения на слизистые оболочки половых органов и мочеиспускательного канала — впрыскивания в мочеиспускательный канал, спринцевания, растворы для тампонов, шарики и палочки, мази.

Вся эта обширная группа лекарственных форм рассматривается как «Наружные».

2. Лекарственные формы для инъекций. В эту группу включаются все лекарственные формы, вводимые путем инъекции с нарушением целостности кожных покровов. Большей частью это растворы, но могут быть взвеси и эмульсии. Все лекарственные формы этой категории носят название «Для инъекций».

Классификация лекарственных форм по способам введения имеет большое врачебное значение и показывает неразрывность клиники и аптеки, врача и фармацевта. Одновременно эта классификация имеет и технологическое значение, поскольку определенные способы введения будут требовать соблюдения и определенного технологического режима при приготовлении лекарственных форм (стерильность для инъекционных форм, высокая тонкость порошков для присыпок, нюхательных порошков и т. д.).

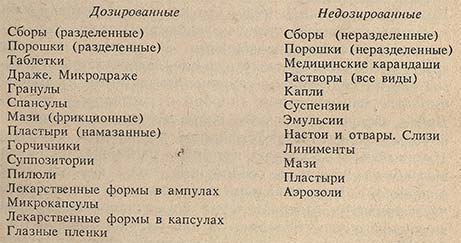

Классификация по признаку дозирования

Лекарственные формы могут быть классифицированы и по тому, отпускаются ли они в дозированном виде или нет.

Самостоятельного значения эта классификация не имеет, но в сочетании с другими часто необходима.

Классификация по месту производства. Лекарственные формы можно разделить на формы аптечного и формы заводского производства. Такая классификация лучше всего характеризует современное состояние и дифференциацию, наблюдающиеся в номенклатуре и производстве лекарственных форм. В настоящее время лекарственными формами исключительно аптечного производства остались только настои и отвары (включая слизистые извлечения) и пилюли. Большая часть лекарственных форм приготавливается как в условиях аптеки, так и заводов. И наконец, имеются лекарственные формы исключительно заводского производства (таблетки, гранулы, драже, спансулы, пластыри, горчичники, медицинские карандаши, глазные пленки, эмулированные и капсулированные лекарственные формы).

Интегрированная классификация

Несомненно, что все предложенные классификации ценны (каждая в своем роде), поскольку отражают отдельные стороны теории и практики лекарствоведения. Однако целесообразнее использовать эти системы в сочетании друг с другом, иначе говоря пользоваться интегрированной классификацией, которая является одновременно научной, простой и неразрывно связанной с практической деятельностью аптек.

По этой классификации все лекарственные формы в порядке первичного подразделения вначале разбиваются на четыре основные группы по своему агрегатному состоянию: твердые, жидкие, мягкие и газообразные. При этом имеется в виду, что все они изготовляются в обычных производственных условиях чистоты, т. е. отпускаются нестерилизованными. К каждой из этих групп относятся соответствующие лекарственные формы или их подгруппы с сохранением за ними их традиционных наименований (порошки, растворы и т. п.). Далее следуют отдельные виды лекарственных форм, которые характеризуются типом дисперсной системы (например, в растворах: истинные растворы, растворы высокомолекулярных соединений, золи гидрофобных коллоидов). Внутри каждой лекарственной формы предусматривается подразделение по назначению: а) для внутреннего употребления; б) для наружного применения. Если условия назначения однотипны, как это имеет место, например, в пилюлях (лекарственная форма исключительно для внутреннего употребления) или в линиментах (лекарственная форма исключительно для наружного применения), то последнее подразделение, естественно, исключается.

Источник